अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-नेपाल संबंधों को सशक्त और स्थायी बनाना

- 28 Oct 2025

- 189 min read

यह एडिटोरियल “Winding up the clock of India-Nepal economic ties” पर आधारित है, जो द हिंदू में 27 अक्तूबर, 2025 को प्रकाशित हुआ था। यह लेख बताता है कि हालिया बैंकिंग सुधार और वित्तीय नीतिगत परिवर्तन भारत और नेपाल के बीच आर्थिक संपर्क और निवेश को किस प्रकार गहन बना रहे हैं, साथ ही द्विपक्षीय संबंधों में मौजूद प्रमुख चुनौतियों और अवसरों को भी रेखांकित करता है।

प्रिलिम्स के लिये: नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, भारत-नेपाल शांति और मैत्री संधि (1950), पशुपतिनाथ मंदिर (काठमांडू), लुंबिनी (बुद्ध का जन्मस्थान), सूर्य किरण, भारतीय गोरखा रेजिमेंट, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा एवं विकास (SAGAR) पहल, बिम्सटेक, सार्क

मेन्स के लिये: RBI के 2025 सुधारों की मुख्य विशेषताएँ, समय के साथ भारत-नेपाल संबंधों को आकार देने वाली आपसी निर्भरता, आज भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को दृढ़ करने हेतु भारत की प्रमुख विदेश नीति पहल

भारत और नेपाल के बीच व्यापार, प्रेषण, पर्यटन और संपर्क के क्षेत्र में गहरे आर्थिक संबंध हैं। अक्तूबर 2025 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा लागू किये गए सुधार, जिनके तहत भारतीय बैंकों को नेपाली संस्थाओं को भारतीय रुपए (INR) में ऋण देने की अनुमति दी गई है, का उद्देश्य सीमा-पार निवेश को प्रोत्साहित करना और मुद्रा अस्थिरता को कम करना है, जिससे नेपाल की वित्तीय स्थिरता दृढ़ होगी। हालाँकि, राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार असंतुलन, बुनियादी ढाँचा अंतराल और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा जैसे कारक द्विपक्षीय विकास में चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं। पारस्परिक संभावनाओं का दोहन करने और क्षेत्रीय एकीकरण को आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना अत्यंत आवश्यक है।

भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने हेतु RBI के 2025 के सुधारों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- गैर-निवासियों को रुपए में ऋण: भारत में अधिकृत डीलर (AD) बैंकों को अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका की गैर-निवासी संस्थाओं को वैध सीमा-पार लेन-देन के लिये भारतीय रुपए (INR) में ऋण देने की अनुमति दी गई है।

- यह कदम व्यापार वित्तपोषण को आसान बनाने, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने और भारतीय कंपनियों के साथ व्यापार में संलग्न नेपाली व्यवसायों के लिये तरलता में सुधार करने की आशा है।

- यह कदम दक्षिण एशिया में मौद्रिक सहयोग को सुदृढ़ करते हुए भारतीय रुपये (INR) को क्षेत्रीय व्यापार मुद्रा के रूप में दृढ़ बनाता है।

- विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते (SRVA) के विस्तारित उपयोग: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते के उपयोग की अनुमति अब केंद्रीय सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा कॉर्पोरेट बॉण्ड और कमर्शियल पेपर्स में निवेश के लिये भी दे दी है।

- इससे नेपाल के विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को भारत में निवेश के व्यापक विकल्प प्राप्त होंगे।

- यह कदम पूंजी बाज़ार संबंधों को प्रोत्साहित करता है और दोनों देशों के बीच वित्तीय पारस्परिकता को दृढ़ बनाता है।

- पारदर्शी मुद्रा संदर्भ दरें: RBI अब भारत के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों की मुद्राओं के लिये संदर्भ दरें प्रकाशित करेगा, जिसमें नेपाली रुपया भी शामिल है।

- यह INR-आधारित व्यापार को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और पूर्वानुमानित बनाने का लक्ष्य रखता है, जिससे द्विपक्षीय लेनदेन में मुद्रा की अस्थिरता कम हो सके।

- यह दोनों देशों में व्यापारियों और निवेशकों के बीच मूल्य खोज/प्राइस डिस्कवरी और विश्वास को बढ़ाता है।

समय के साथ भारत-नेपाल संबंधों को आकार देने वाले मुख्य कारक क्या हैं?

- ऐतिहासिक और सभ्यतागत आधार: भारत-नेपाल संबंधों की नींव गहरे सभ्यतागत और धार्मिक बंधनों में निहित है।

- दोनों देश 1,751 किमी. लंबी खुली सीमा और हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के माध्यम से आपस में जुड़ी सांस्कृतिक जड़ों को साझा करते हैं।

- पशुपतिनाथ मंदिर (काठमांडू) और लुंबिनी (गौतम बुद्ध का जन्मस्थान) जैसे पवित्र स्थल दोनों देशों के लोगों को जोड़ने वाले आध्यात्मिक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

- भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि (1950), जो वर्ष 2025 में अपने 75 वर्ष पूरे कर रही है, द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला रही है, जिसने दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को आकार दिया है, जिसे अक्सर “रोटी-बेटी का रिश्ता” कहा जाता है, जो दृढ़ जन-से-जन और पारिवारिक संबंधों का प्रतीक है।

- 8 मिलियन से अधिक नेपाली भारत में रहते और कार्यरत हैं, जो नेपाल की प्रेषण अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं, वहीं 32,000 नेपाली सैनिक भारतीय गोरखा रेजीमेंटों में सेवा करते हैं, जो सैन्य और भावनात्मक विश्वास का प्रतीक है।

- यह लोगों के बीच परस्पर निर्भरता सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक उतार-चढ़ाव शायद ही कभी दोनों देशों के बीच स्थायी सामाजिक ताने-बाने को कमज़ोर कर सकें।

- आर्थिक परस्पर निर्भरता: भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश साझेदार है, जो नेपाल के लगभग सभी तृतीय-देशीय व्यापार के लिये पारगमन सुविधा प्रदान करता है।

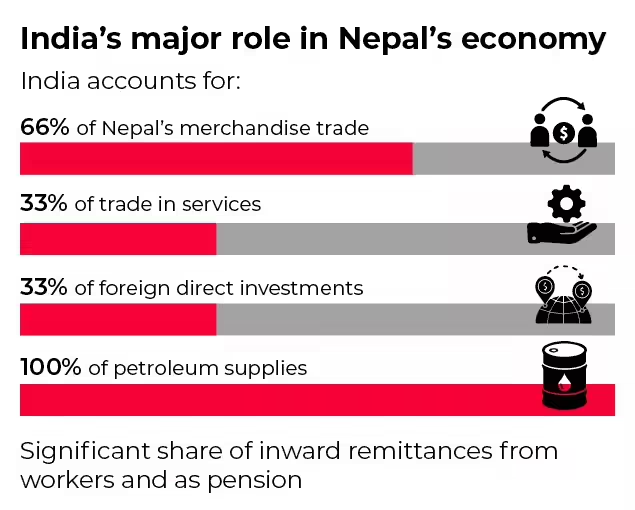

- नेपाल के कुल माल व्यापार का लगभग दो-तिहाई, सेवा व्यापार का एक-तिहाई और कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का एक-तिहाई हिस्सा भारत से संबंधित है।

- वित्त वर्ष 2024-25 में नेपाल भारत का 14वाँ सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है, जो वर्ष 2014 में 28वें स्थान से ऊपर उठकर इस स्तर पर पहुँचा है।

- भारत के प्रमुख निर्यातों में पेट्रोलियम, लौह एवं इस्पात, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और अनाज शामिल हैं। खुली सीमा और संपर्क परियोजनाओं ने द्विपक्षीय व्यापार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा दिया है, जिसमें भारतीय निर्यात नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 16% हिस्सा बनाते हैं।

- भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार ढाँचा भारत-नेपाल व्यापार संधि और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने हेतु सहयोग समझौता (2009) पर आधारित है। ये दोनों मिलकर मुक्त व्यापार, सीमा शुल्क सहयोग और अवैध सीमा-पार व्यापार को नियंत्रित करने के उपायों को सुगम बनाते हैं।

- भारत और नेपाल के बीच एक पारगमन संधि (Treaty of Transit) भी है, जो निर्धारित मार्गों और व्यवस्थाओं के माध्यम से एक-दूसरे के क्षेत्र से पारगमन अधिकार प्रदान करती है, जिससे सीमा-पार व्यापार और संपर्क को अधिक सुगम बनाया जा सके।

- ऊर्जा और जलविद्युत सहयोग: ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक परस्पर निर्भरता का एक रणनीतिक स्तंभ है।

- नेपाल के पास लगभग 40,000 मेगावाट की अनुमानित जलविद्युत क्षमता है, जबकि भारत में विद्युत् की मांग लगातार बढ़ रही है।

- भारत और नेपाल ने एक दीर्घकालिक विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत अगले एक दशक में नेपाल से भारत को 10,000 मेगावाट विद्युत का निर्यात किया जाएगा, यह ऊर्जा सहयोग और क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- भारत की नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) और नेपाल की विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना और लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना के विकास के लिये समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जिससे जलविद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ता प्राप्त होती है।

- यह सहयोग न केवल नेपाल के राजस्व आधार को दृढ़ करता है, बल्कि भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में भी योगदान देता है, जिससे परस्पर लाभकारी (win-win) निर्भरता उत्पन्न होती है।

- संपर्क एवं अवसंरचना: भारत द्वारा सीमापार संपर्क में किये गए निवेश जिनमें रेलमार्ग (जयनगर-कुर्था, जोगबनी-बीराटनगर), राजमार्ग, एकीकृत जाँच चौकियाँ/इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (बीरगंज, भैरहवा) तथा पेट्रोलियम पाइपलाइनें शामिल हैं, ने नेपाल की समुद्री मार्गों और वैश्विक व्यापार तक पहुँच को सुदृढ़ किया है।

- मोतीहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन, जो दक्षिण एशिया की पहली सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन है (69 किमी. लंबी, बिहार, भारत से अमलेखगंज, नेपाल तक), परिवहन लागत घटाकर और चोरी, मिलावट तथा आपूर्ति बाधाओं के जोखिमों को कम करते हुए अधिक स्वच्छ और किफायती ईंधन उपलब्ध कराती है।

- भारत की “नेबरहुड फर्स्ट” और “एक्ट ईस्ट” नीतियों के तहत की गई ये पहलें नेपाल को दक्षिण और मध्य एशिया के बीच एक सेतु (गेटवे) के रूप में स्थापित करती हैं।

- रणनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग: घनिष्ठ रक्षा और सुरक्षा सहयोग द्विपक्षीय स्थिरता की आधारशिला है।

- सूर्य किरण जैसी संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया साझाकरण तथा सीमा प्रबंधन में समन्वय आपसी विश्वास बनाए रखते हैं और खुली सीमा पर शांति सुनिश्चित करते हैं।

- सेनाध्यक्षों के बीच मानद जनरल की उपाधि (Honorary Rank of General) का पारस्परिक प्रदान आपसी सम्मान को दर्शाता है।

- सीमापार अपराध, तस्करी और आतंकवाद से निपटने हेतु सुरक्षा पारस्परिकता अत्यंत आवश्यक है, जिससे समग्र क्षेत्रीय स्थिरता सुदृढ़ होती है।

- विकास साझेदारी एवं मानवीय सहयोग: भारत नेपाल का सबसे बड़ा विकास साझेदार रहा है, जिसने वर्ष 2008 से अब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विद्युतीकरण और जल स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है।

- भारत सरकार (GoI) प्रतिवर्ष नेपाल के छात्रों को भारत और नेपाल में विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों में अध्ययन हेतु 1,500 से अधिक छात्रवृत्तियाँ प्रदान करती है, जिससे दोनों देशों के बीच शैक्षिक एवं सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ होते हैं।

- भारत आपात स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नेपाल का एक दीर्घकालिक एवं विश्वसनीय साझेदार रहा है।

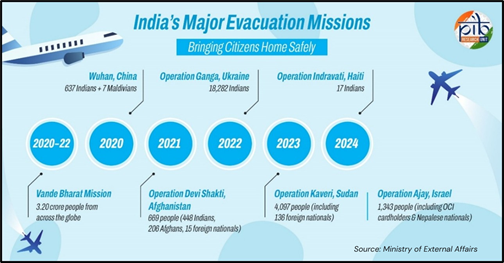

- संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में फँसे नेपाली नागरिकों को भारत सरकार के अभियानों, जैसे “ऑपरेशन अजय” और “ऑपरेशन गंगा” के तहत भारतीय नागरिकों के साथ सुरक्षित रूप से निकाला गया है, जो क्षेत्रीय एकजुटता और मानवीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- वर्ष 2015 के भूकंप के बाद भारत के “ऑपरेशन मैत्री” के तहत तत्काल राहत और पुनर्निर्माण सहायता प्रदान की गई।

- कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने नेपाल को टीके, ऑक्सीजन और दवाइयाँ उपलब्ध कराईं, जिससे आपदाओं के समय मानवीय पारस्परिक सहयोग का उदाहरण प्रस्तुत हुआ।

आज भारत-नेपाल संबंधों को प्रभावित करने वाली मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- राजनीतिक अस्थिरता और सुशासन की कमी: वर्ष 2025 में नेपाल के राजनीतिक परिदृश्य में गहरी अशांति देखी गई, जिसका कारण भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और असहमति के दमन के विरुद्ध युवाओं द्वारा संचालित विरोध आंदोलन था।

- यह अशांति हिंसक झड़पों, प्रधानमंत्री के त्याग-पत्र और चुनावों में विलंब तक पहुँच गई।

- ऐसी अस्थिरता नीति की निरंतरता को बाधित करती है, जिससे भारत–नेपाल द्विपक्षीय परियोजनाएँ और सहयोग प्रभावित होते हैं।

- यह अशांति हिंसक झड़पों, प्रधानमंत्री के त्याग-पत्र और चुनावों में विलंब तक पहुँच गई।

- सीमा विवाद और भारत-विरोधी भावनाएँ: नेपाल में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों के उभार ने द्विपक्षीय संबंधों में कूटनीतिक तनाव उत्पन्न किया है।

- विशेष रूप से, वर्ष 2020 में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर उत्पन्न क्षेत्रीय विवाद ने भारत द्वारा क्षेत्रीय अतिक्रमण की धारणा को और प्रबल किया है।

- नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों ने समय-समय पर भारत को एक बाधक बाह्य शक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हुए भारत-विरोधी भाषणों (Rhetoric) का उपयोग घरेलू समर्थन जुटाने के साधन के रूप में किया है।

- इसके विपरीत, भारत नेपाल के चीन के साथ बढ़ते संबंधों और दीर्घकालिक संधियों (जैसे 1950 की शांति और मैत्री संधि) की पुनःसमीक्षा की मांगों को अपने क्षेत्रीय प्रभाव के लिये चुनौती के रूप में देखता है।

- आर्थिक एवं व्यापार असंतुलन: भारत के साथ नेपाल का लगातार बना रहने वाला व्यापार घाटा एक गंभीर चुनौती है।

- जहाँ भारत नेपाल के कुल आयात का 64% से अधिक आपूर्ति करता है, वहीं नेपाल का भारत को निर्यात द्विपक्षीय व्यापार का 10% से भी कम है, जिससे नेपाल आर्थिक रूप से निर्भर और संवेदनशील बन जाता है।

- यह असंतुलन नेपाल की आर्थिक संप्रभुता और उत्पादक क्षमता में बाधा डालता है।

- साथ ही, शुल्क एवं गैर-शुल्क बाधाएँ नेपाल की भारतीय बाज़ारों तक पहुँच को सीमित करती हैं और सीमापार विद्युत आयात में देरी ऊर्जा सहयोग की पूर्ण संभावनाओं को कम कर देती है।

- अनौपचारिक आर्थिक नाकेबंदियों, विशेष रूप से वर्ष 2015 की नेपाल नाकेबंदी (जिसे भारत के मौन समर्थन के रूप में देखा गया) ने गहन असंतोष उत्पन्न किया और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव बढ़ाया।

- चीन का बढ़ता प्रभाव और रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा: विदेश साझेदारियों में विविधता लाने की नेपाल की नीति, विशेषकर चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से जुड़ाव के माध्यम से, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्द्धा के एक नए आयाम को सामने लाती है।

- बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं और संपर्क विकल्पों सहित चीनी निवेश नेपाल को भारत-प्रधान व्यापार और विकास संबंधों के विकल्प प्रदान करते हैं।

- यह रणनीतिक पुनर्संरेखण नेपाल में भारत के पारंपरिक प्रभुत्व को जटिल बनाता है और संवेदनशील हिमालयी सीमाओं के निकट सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- जल संसाधन प्रबंधन और पर्यावरणीय चिंताएँ: साझा नदी बेसिन जलविद्युत एवं सिंचाई सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही विवादों और चुनौतियों को भी जन्म देते हैं।

- महाकाली संधि जैसी ठप पड़ी संधियाँ और जल बँटवारे पर असहमति द्विपक्षीय तनावों को और बढ़ा देती हैं।

- इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के कारण नेपाल के तराई क्षेत्र में आने वाली बाढ़, जो भारत के सीमावर्ती राज्यों को भी प्रभावित करती है, समन्वित आपदा प्रबंधन और अवसंरचनात्मक विकास की मांग करती है।

- सीमा सुरक्षा और अवसंरचनात्मक अंतराल: भारत-नेपाल की खुली 1,770 किमी. लंबी सीमा जहाँ सांस्कृतिक और आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहित करती है, वहीं गंभीर सुरक्षा चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है।

- ये अवरोध नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँच सीमित करते हैं और द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह को बाधित करते हैं।

- अनियंत्रित आवागमन से तस्करी, मानव तस्करी और घुसपैठ के खतरे बढ़ते हैं।

- लश्कर-ए-तैयबा (LeT), इंडियन मुजाहिदीन और पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठन जैसी आतंकवादी इकाइयाँ इस खुली सीमा का उपयोग अपने अभियानों के लिये करती रही हैं, जिनमें प्रशिक्षित कैडरों की आवाजाही, नकली भारतीय मुद्रा का प्रसार, नेपाली बैंकों के माध्यम से आतंक वित्तपोषण तथा छोटे हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी शामिल है।

- सीमापार रेलमार्ग, एकीकृत जाँच चौकियाँ (Integrated Check Posts) और पेट्रोलियम पाइपलाइन जैसी अनेक संपर्क परियोजनाओं के बावजूद विकास में अंतर बना हुआ है।

- कम निवेश, नौकरशाही विलंब और राजनीतिक अस्थिरता समय पर परियोजनाओं की पूर्णता में बाधा उत्पन्न करते हैं।

भारत की अपने पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु मुख्य विदेश नीति पहलें क्या हैं?

- नेबरहुड फर्स्ट नीति पर पुनर्विचार: यह नीति भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, म्याँमार, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ भौतिक, डिजिटल और सांस्कृतिक संपर्क को सुदृढ़ करने पर बल देती है।

- यह नीति सम्मान, संवाद, शांति और समृद्धि के सिद्धांतों से प्रेरित है, जिसके अंतर्गत भारत का सहयोग बड़े अवसंरचना उपक्रमों से लेकर ज़मीनी स्तर की विकास परियोजनाओं तक विस्तृत है।

- एक्ट ईस्ट नीति: वर्ष 2014 में पूर्व की लुक ईस्ट नीति (Look East Policy) को उन्नत कर प्रारंभ की गई यह नीति, भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific) के साथ संबंधों और सहयोग को व्यापक बनाती है।

- इस नीति के केंद्र में आसियान (ASEAN) है और यह आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक आदान-प्रदान तथा सुरक्षा सहयोग को प्रोत्साहित करती है।

- भारत ने एक साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ किया है और ईस्ट एशिया समिट, क्वाड (QUAD) तथा आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस (ADMM-Plus) जैसे क्षेत्रीय मंचों में सक्रिय भूमिका निभाई है, जिससे क्षेत्र में उसका रणनीतिक और कूटनीतिक प्रभाव मजबूत हुआ है।

- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (SAGAR) पहल: वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई यह पहल भारत के हिंद महासागर तटीय देशों के साथ समुद्री सहयोग और सुरक्षा सहभागिता को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।

- बिम्सटेक और सार्क पुनरुद्धार: भारत सार्क जैसे क्षेत्रीय संगठनों के पुनर्जीवन और बिम्सटेक के माध्यम से उप-क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रयासरत है। यह संस्थागत शिखर सम्मेलनों और संवादों के माध्यम से एक संगठित, पूर्वानुमेय और सतत् क्षेत्रीय कूटनीति को प्रोत्साहित करता है।

- डिजिटल कूटनीति और संपर्क: भारत ने सीमापार डिजिटल भुगतान अंतःपरिचालन (जैसे नेपाल में UPI स्वीकृति) की शुरुआत की है, ओपन-सोर्स गवर्नेंस प्लेटफाॅर्म साझा किये हैं और साइबर सुरक्षा में क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया है, ताकि तकनीक-सक्षम, जन-केंद्रित क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ किया जा सके।

- रक्षा और रणनीतिक साझेदारी: संयुक्त सैन्य अभ्यास, ‘इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (iDEX)’ के तहत रक्षा उत्पादन में क्षमता निर्माण तथा पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग जैसी पहलें क्षेत्रीय स्थिरता को सुदृढ़ करती हैं और बाह्य प्रभावों का संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं।

- विकास साझेदारी और मानवीय सहायता: भारत क्षेत्र का सबसे बड़ा विकास साझेदार बना हुआ है, जो ऋण, अनुदान, आपदा राहत, टीके और संकट के समय निकासी सहायता प्रदान करता है (जैसे- 2015 नेपाल भूकंप सहायता, कोविड-19 वैक्सीन साझाकरण और ऑपरेशन गंगा)।

नेपाल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु भारत को कौन-से कदम उठाने चाहिये?

- लोकतांत्रिक संस्थाओं और राजनीतिक स्थिरता को सुदृढ़ करना: भारत द्वारा नेपाल की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे निर्वाचन सहायता और संघीय शासन व्यवस्था के लिये क्षमता निर्माण में दिया गया सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता, जो वर्ष 2025 में युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों और चुनावों में देरी के रूप में सामने आई, को देखते हुए भारत को तकनीकी सहयोग को और गहरा करना चाहिये तथा युवा कूटनीति कार्यक्रमों को जारी रखते हुए एक स्थिर और समावेशी राजनीतिक वातावरण के निर्माण में योगदान देना चाहिये।

- लोकतांत्रिक मानकों का संस्थागत रूप देना द्विपक्षीय परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिमों को कम करेगा।

- विविधीकृत व्यापार और निवेश के माध्यम से आर्थिक सहभागिता को गहरा करना: पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़कर आईटी, पर्यटन और कृषि-प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने से रोज़गार के अवसर सृजित होंगे और नेपाल की आर्थिक निर्भरता कम होगी।

- सेवाओं, ई-कॉमर्स और बेहतर बाज़ार पहुँच को शामिल करने वाला एक व्यापक द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी समझौता (BEPA) नेपाल के व्यापार घाटे (वित्त वर्ष 2024-25 में NPR 237.45 अरब) को कम करने में सहायक हो सकता है।

- नेपाल की जलविद्युत के बढ़ते निर्यात, जो 400 kV ढलकेबर-मुज़फ्फरपुर लाइन जैसी दीर्घकालिक संधियों से प्रोत्साहित हुआ है, पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक एकीकरण की संभावनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

- संपर्क और अवसंरचना परियोजनाओं में तीव्रता लाना: जयनगर-कुर्था और जोगबनी-बीराटनगर जैसी सीमापार रेल लाइनों को चालू करने, बीरगंज और भैरहवा स्थित एकीकृत जाँच चौकियों (ICP) को उन्नत करने तथा तराई हुलाकी राजमार्ग जैसी सड़क नेटवर्क परियोजनाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- इन प्रयासों से नेपाल की समुद्री मार्गों और क्षेत्रीय बाज़ारों तक पहुँच सुदृढ़ होगी, जिससे उसका भारत की “एक्ट ईस्ट नीति” से जुड़ाव और मज़बूत होगा तथा क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

- रक्षा और सीमा सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना: खुली 1,770 किमी लंबी सीमा का प्रबंधन उच्च-प्रौद्योगिकी संयुक्त गश्त, बायोमेट्रिक निगरानी और ई-बॉर्डर पोस्ट्स के माध्यम से किया जाना चाहिये, ताकि तस्करी, मानव तस्करी और घुसपैठ पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

- ‘सूर्य किरण’ जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से सैन्य सहयोग को और दृढ़ करना तथा गोरखा सैनिकों की भर्ती और कल्याण सेवाओं का विस्तार करना 1950 की शांति और मैत्री संधि के ढाँचे के अंतर्गत आपसी विश्वास और सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगा।

- पारदर्शी और संतुलित सहभागिता के माध्यम से भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा का प्रबंधन:

भारत को नेपाल में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजनाओं (जो वर्तमान में $3 अरब से अधिक के ऋण हैं) के समकक्ष अनुदान-आधारित विकास सहायता और व्यवहार्य आर्थिक विकल्पों को बढ़ाना चाहिये।- भारत, नेपाल और चीन के बीच त्रिपक्षीय संवाद को प्रोत्साहित करते हुए तथा बिम्सटेक (BIMSTEC) जैसे ढाँचों का उपयोग करते हुए, शून्य-योग (zero-sum) प्रतिस्पर्द्धा को टाला जा सकता है और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखा जा सकता है, जिससे नेपाल की संप्रभुता और विकास प्राथमिकताओं का सम्मान सुनिश्चित होगा।

- जलवायु परिवर्तन और आपदा सहनशीलता पर सहयोग: दोनों देश जलवायु-जनित बाढ़ और भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिये संयुक्त आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली का संस्थागतकरण, समन्वित जल संसाधन प्रबंधन (जैसे महाकाली संधि की पुनः समीक्षा) और सतत पर्यावरणीय प्रथाओं को अपनाना आवश्यक है, जिससे साझा संसाधनों की रक्षा हो सके और संवेदनशील जनसमूहों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

- त्वरित मानवीय सहायता और क्षमता निर्माण सुनिश्चित करना आपसी विश्वास तथा क्षेत्रीय एकजुटता को भी सुदृढ़ करेगा।

- सामाजिक-सांस्कृतिक एवं जन-से-जन संपर्क का विस्तार: दीर्घकालिक साझेदारी के लिये मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर) को सुदृढ़ करना अत्यावश्यक है। भारत को वर्तमान में दी जाने वाली 1,500 वार्षिक छात्रवृत्तियों से अधिक संख्या बढ़ानी चाहिये, बौद्ध और हिंदू स्थलों पर आधारित तीर्थ पर्यटन सर्किट को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा सांस्कृतिक उत्सवों और भाषा कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये।

- ऐसी पहलें जन-स्तर पर सद्भावना को प्रबल करती हैं और भारत-नेपाल संबंधों की सभ्यतागत नींव को और दृढ़ बनाती हैं।

निष्कर्ष:

जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री ने भारत–नेपाल के स्थायी संबंधों के संदर्भ में कहा था कि विश्व की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, हमारी गहराती मित्रता संपूर्ण मानवता के लिये लाभदायक होगी। भगवान बुद्ध में दोनों देशों की श्रद्धा और आस्था हमें एक सूत्र में पिरोती है, जिससे हम एक ही परिवार के सदस्य बन जाते हैं।

आगे बढ़ते हुए, भारत को समावेशी राजनीतिक सहभागिता, आर्थिक विविधीकरण, उन्नत संपर्क अवसंरचना और संतुलित भू-राजनीतिक कूटनीति को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि एक जटिल भू-राजनीतिक परिदृश्य में परस्पर विकास और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत और नेपाल की सामरिक साझेदारी पर क्षेत्रीय भू-राजनीति और आंतरिक राजनीतिक गतिशीलता का प्रभाव पड़ता है। इस संबंध को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिये तथा पारस्परिक सहयोग को सुदृढ़ करने के उपाय सुझाइए। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत-नेपाल आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु RBI की वर्ष 2025 की प्रमुख पहलें क्या हैं?

RBI ने गैर-निवासियों (नेपाल, भूटान, श्रीलंका) को भारतीय रुपये (INR) में ऋण देने की अनुमति दी है, विशेष रुपए वोस्ट्रो खाते (SRVA) के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉण्ड/कमर्शियल पेपर (CP) में निवेश का विस्तार किया है और रुपए-आधारित व्यापार को सुगम बनाने तथा विदेशी मुद्रा अस्थिरता को कम करने के लिये पारदर्शी मुद्रा संदर्भ दरें प्रकाशित करेगा।

2. RBI के सुधार नेपाल के व्यापार और वित्तीय स्थिरता को कैसे लाभ पहुँचाएंगे?

भारतीय रुपये (INR) में सीमा-पार ऋण व्यापार वित्तपोषण को आसान बनाता है, तरलता में सुधार करता है, डॉलर पर निर्भरता को कम करता है और क्षेत्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे नेपाल की निवेश-आधारित वृद्धि को समर्थन मिलता है।

3. भारत-नेपाल संबंधों को जन-से-जन और सांस्कृतिक संपर्क कैसे सुदृढ़ करता है?

विस्तृत छात्रवृत्ति कार्यक्रम (1,500+ प्रतिवर्ष), बौद्ध और हिंदू तीर्थ परिपथों के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा, सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन और खुले सीमा पार आवागमन, ये सभी सभ्यतागत संबंधों, सद्भावना और भारत की मृदु शक्ति (सॉफ्ट पावर) कूटनीति को सुदृढ़ करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच “रोटी-बेटी का रिश्ता” बना रहता है।

4. आज भारत-नेपाल संबंधों में तनाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

मुख्य अवरोधों में नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता (2025 अशांति), क्षेत्रीय विवाद/विरोधी-भारत भावना, व्यापार असंतुलन (भारत का माल व्यापार में प्रभुत्व), चीन का बढ़ता प्रभाव (BRI) तथा तस्करी और उग्रवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली खुली सीमा सुरक्षा/बुनियादी ढाँचे की कमियाँ शामिल हैं।

5. भारत को नेपाल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करने हेतु किन रणनीतिक कदमों को प्राथमिकता देनी चाहिये?

भारत को लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण में सहयोग देना चाहिये, विविधीकृत आर्थिक सहयोग (BEPA, सेवाएँ, आईटी, पर्यटन) को बढ़ावा देना चाहिये, कनेक्टिविटी परियोजनाओं (रेल, ICP, पाइपलाइन) को तेज़ी से लागू करना चाहिये, सीमा सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करना चाहिये और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिये ऋण-आधारित बाहरी परियोजनाओं के बजाय अनुदान-आधारित विकल्प प्रदान करने चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

- पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है।

- "कपड़ा और कपड़े से निर्मित वस्तुएँ" भारत व बांग्लादेश के बीच व्यापार की एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है।

- नेपाल पिछले पांँच वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? (2013)

प्रश्न. गुजराल सिद्धान्त से क्या अभिप्राय है ? क्या आज इसकी कोई प्रासंगिकता है ? विवेचना कीजिये। (2013)