प्रारंभिक परीक्षा

भगत सिंह की 118वीं जयंती

चर्चा में क्यों?

राष्ट्र ने 28 सितंबर, 2025 को क्रांतिकारी भगत सिंह को उनकी 118वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

भगत सिंह से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- प्रारंभिक जीवन: भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर, 1907 को बंगा, पंजाब (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय एक सिख परिवार से थे।

- उनके पिता किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह क्रांतिकारी थे, उनके चाचा को मांडले निर्वासित कर दिया गया था और बाद में वे सैन फ्राँसिस्को स्थित गदर पार्टी से जुड़े।

- प्रारंभिक अनुभव: जब वह 12 वर्ष के थे तब उन्होंने जलियाँवाला बाग में हुए नरसंहार को देखा, जिससे उनमें देशभक्ति की भावना प्रबल हुई और उन्हें भारत की स्वतंत्रता के लिये लड़ने की प्रेरणा मिली। बाद में उन्होंने लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, जहाँ उन्हें स्वदेशी और क्रांतिकारी विचारों से परिचित कराया गया।

- क्रांतिकारी संगठन: भगत सिंह वर्ष 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) के सदस्य बने, बाद में वर्ष 1928 में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) कर दिया गया।

- वर्ष 1926 में उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिये युवाओं को संगठित करने हेतु नौजवान भारत सभा की स्थापना की।

- वर्ष 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक (राजनीतिक गतिविधियों को दबाने और व्यक्तियों को निर्वासित करने) और व्यापार विवाद विधेयक (श्रमिकों के हड़ताल करने के अधिकार पर अंकुश लगाने) का विरोध करने के लिये केंद्रीय विधानसभा में कम तीव्रता वाले बम फेंके।

- मुकदमा और फाँसी: भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस (1928) में दोषी ठहराया गया था, जिसमें लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जे.पी. सॉन्डर्स की हत्या शामिल थी, जिसे लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिये अंजाम दिया गया था।

- तीनों को 23 मार्च, 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फाँसी दे दी गई।

- विचारधारा और लेखन: भगत सिंह एक कट्टर नास्तिक और समाजवादी थे, जो मार्क्स, लेनिन, ट्रॉट्स्की और बाकुनिन जैसे विचारकों से प्रभावित थे।

- उनकी रचनाएँ, जिनमें "मैं नास्तिक क्यों हूँ" भी शामिल है। तर्कवाद, समानता और सामाजिक न्याय में उनके विश्वास को दर्शाती हैं।

- 1920 के दशक में भगत सिंह ने अमृतसर के उर्दू और पंजाबी समाचार पत्रों के लिये लेखन किया, साथ ही उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी की पत्रिका ‘कीर्ति’ में भी लिखा और कुछ समय हेतु दिल्ली के ‘वीर अर्जुन’ समाचार पत्र में भी कार्य किया।

- वे प्रायः बलवंत, रंजीत और विद्रोही जैसे उपनामों का प्रयोग करते थे।

- विरासत: भगत सिंह, जिन्हें ‘शहीद-ए-आज़म’ की उपाधि दी गई, ने ‘इंकलाब ज़िंदाबाद’ का नारा दिया, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक सशक्त घोषवाक्य बन गया।

- प्रतिवर्ष 23 मार्च को भारत स्वतंत्रता सेनानियों- भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को सम्मान देने के लिये शहीद दिवस मनाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. गांधी-इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित था/थे? (2020)

- राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिये कांग्रेस को आमंत्रित करना

- असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किये गए अध्यादेशों को वापस लेना

- पुलिस की ज़्यादतियों की जाँच करने हेतु गांधीजी के सुझाव की स्वीकृति

- केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई, जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये-

(a) केवल 1

(b) केवल 1, 2 और 4

(c) केवल 3

(d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025

चर्चा में क्यों?

अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 ने एक सदी पुराने भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 को प्रतिस्थापित किया है। यह अधिनियम एक आधुनिक कानूनी ढाँचा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य एकीकृत पत्तन विकास, सहकारी संघवाद और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

भारतीय पत्तन अधिनियम, 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- वैधानिक निकाय: यह अधिनियम तटीय राज्यों द्वारा स्थापित राज्य समुद्री बोर्डों को औपचारिक रूप से मान्यता देता है और उन्हें गैर-प्रमुख पत्तन (योजना, लाइसेंसिंग, टैरिफ और अनुपालन) का प्रबंधन करने का अधिकार देता है।

- अधिनियम के तहत, समुद्री राज्य विकास परिषद को डेटा पारदर्शिता, नीति सलाह, राष्ट्रीय योजना और केंद्र-राज्य समन्वय का मार्गदर्शन करने के लिये वैधानिक दर्जा दिया गया था।

- पत्तन अधिकारी: अधिनियम सरकार द्वारा नियुक्त संरक्षक को पत्तन अधिकारी के रूप में नामित करता है, जिसके पास जहाज़ की आवाजाही, शुल्क वसूली, रोग नियंत्रण और दंड निर्णय से संबंधित शक्तियाँ होती हैं।

- विवाद समाधान: अधिनियम में गैर-प्रमुख पत्तन पर विवादों को सुलझाने के लिये विवाद समाधान समितियों (DRC) की स्थापना का प्रावधान है, अपीलें उच्च न्यायालयों में की जा सकती हैं और त्वरित समाधान के लिये मध्यस्थता की अनुमति है।

- टैरिफ विनियमन: प्रमुख पत्तन पर टैरिफ का निर्धारण प्रमुख पत्तन प्राधिकरण बोर्ड या किसी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जबकि गैर-प्रमुख पत्तन पर, इन्हें राज्य समुद्री बोर्ड या रियायतग्राही द्वारा तय किया जाता है तथा पारदर्शिता के लिये ऑनलाइन प्रकाशन अनिवार्य है।

- सुरक्षा एवं स्थायित्व: यह अधिनियम सुरक्षा उल्लंघनों हेतु दंड लागू करता है, MARPOL (जहाज़ों द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन) और बैलास्ट जल प्रबंधन जैसे वैश्विक सम्मेलनों के साथ संरेखित है, प्रदूषण नियंत्रण तथा आपदा तत्परता को अनिवार्य बनाता है एवं अनुपालन के लिये केंद्रीय ऑडिट की आवश्यकता रखता है।

- डिजिटलीकरण और व्यापार में आसानी: दक्षता में सुधार और भीड़भाड़ को कम करने के लिये समुद्री एकल खिड़की और उन्नत पोत यातायात प्रणाली।

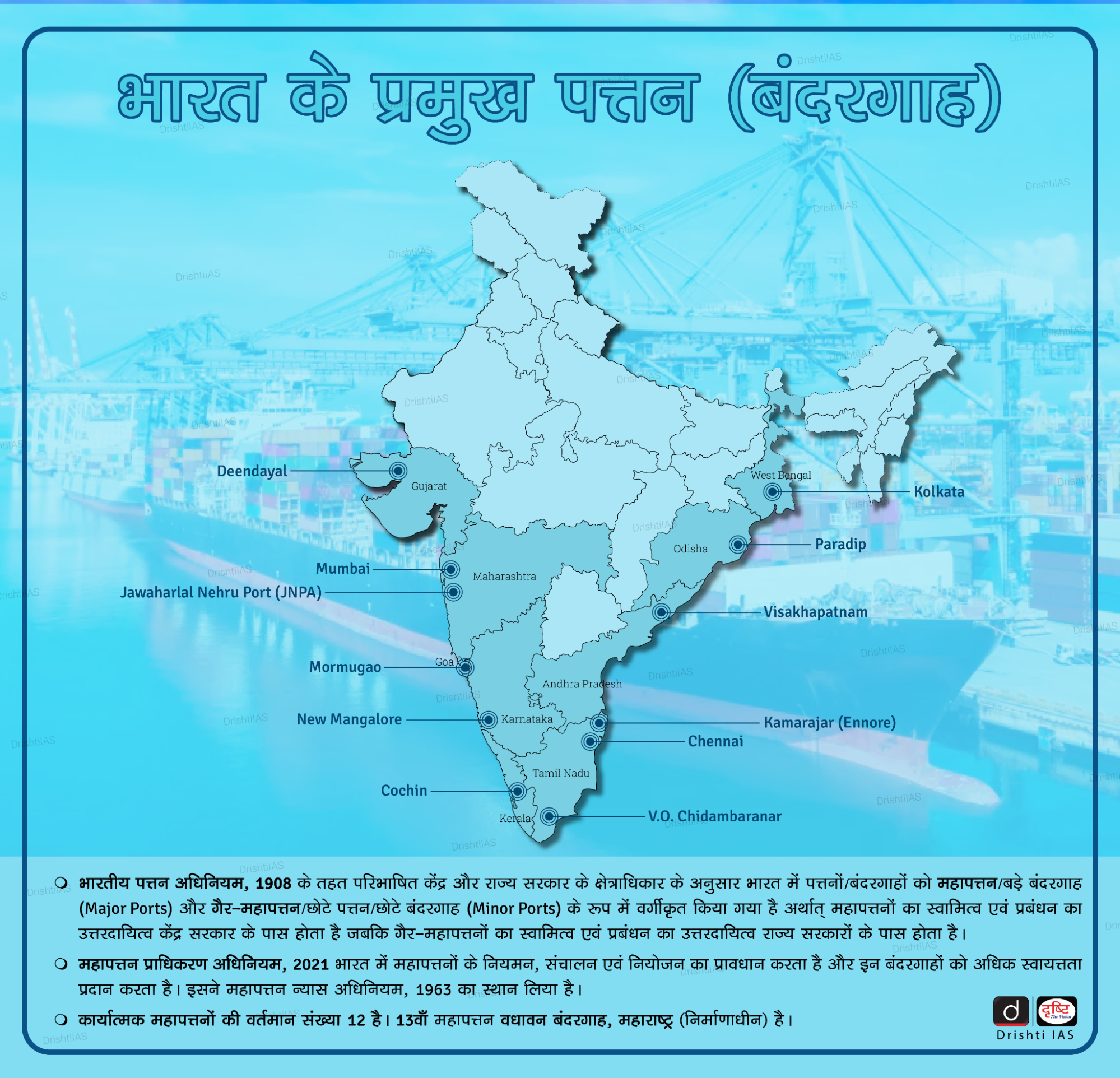

भारत में बंदरगाह

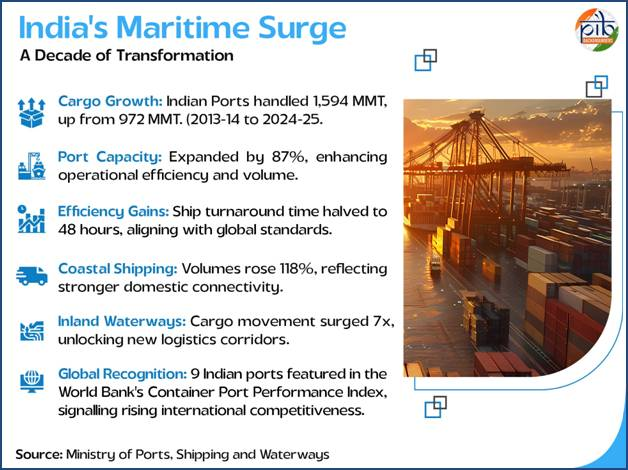

- बंदरगाह भारत की अर्थव्यवस्था के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो मात्रा के हिसाब से लगभग 95% निर्यात और आयात (EXIM) कार्गो तथा मूल्य के हिसाब से 70% कार्गो का संचालन करते हैं।

- 12 प्रमुख (महाराष्ट्र के वधावन में 13वाँ प्रमुख बंदरगाह अभी भी विकास के चरण में है) और 200 से अधिक छोटे बंदरगाहों के साथ, ये व्यापार, औद्योगिक विकास और संपर्क को बढ़ावा देते हैं। पिछले एक दशक में, भारतीय बंदरगाहों का वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण हुआ है, जिससे दक्षता और भारत की समुद्री स्थिति में वृद्धि हुई है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है?(2017)

(a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी।

(b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे।

(c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिये भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

(d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।

उत्तर: (c)

प्रारंभिक परीक्षा

वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपने पर्यावरण लेखा प्रकाशन ‘वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025’ का 8वाँ अंक संकलित और जारी किया।

- यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA) फ्रेमवर्क पर आधारित वन लेखांकन पर पहली समर्पित रिपोर्ट है।

वन पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 क्या है?

- परिचय: इसका संकलन SEEA ढाँचे के अनुसार राष्ट्रीय और राज्य, दोनों स्तरों पर वन खातों पर व्यापक जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया है। यह प्रकाशन दो अलग-अलग भागों में संकलित है।

- भाग I में विभिन्न वन इकोसिस्टम विवरणों के लिये कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय स्तर के आँकड़ों की रूपरेखा दी गई है।

- भाग II में वन परिसंपत्तियों, विस्तार, स्थिति एवं सेवाओं में दशकीय परिवर्तनों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रस्तुत किये गए हैं, साथ ही कुछ क्षेत्रों में संबंधित अध्ययनों की समीक्षा भी दी गई है।

- मुख्य निष्कर्ष:

- भौतिक संपत्ति लेखा (2010–11 से 2021–22)

- भारत का वन क्षेत्र 17,444.61 वर्ग किमी (22.50%) बढ़कर 7.15 लाख वर्ग किमी (भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%) हो गया।

- वन क्षेत्र वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्त्ता: केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु।

- विस्तार लेखा (2013–2023):

- पुनर्वर्गीकरण और सीमा समायोजन के कारण वन क्षेत्र में 3,356 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि हुई।

- अभिलिखित वन क्षेत्र (RFA) में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य: उत्तराखंड, ओडिशा और झारखंड।

- स्थिति लेखा (2013-2023):

- पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता, विशेष रूप से बढ़ते स्टॉक (जीवित वृक्षों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा) पर ध्यान केंद्रित करता है।

- बढ़ते स्टॉक में 305.53 मिलियन क्यूबिक मीटर (cum) की वृद्धि हुई, जो 7.32% की वृद्धि को दर्शाता है।

- बढ़ते स्टॉक में वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का है।

- सेवा लेखा (पारिस्थितिकी तंत्र सेवा मूल्यांकन)

- प्रावधान सेवाएँ (लकड़ी और गैर-लकड़ी उत्पाद): 2021-22 में मूल्यांकन सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.16% तक पहुँच गया।

- शीर्ष योगदानकर्त्ता महाराष्ट्र, गुजरात और केरल हैं।

- विनियमन सेवाएँ (कार्बन प्रतिधारण और जलवायु विनियमन):

- 2021-22 में मूल्यांकन बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.63% हो गया।

- शीर्ष योगदानकर्त्ता अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और असम हैं।

- भौतिक संपत्ति लेखा (2010–11 से 2021–22)

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA)

- पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन प्रणाली (SEEA) एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय ढाँचा है जो अर्थव्यवस्था में पर्यावरण के योगदान और पर्यावरण पर अर्थव्यवस्था के प्रभाव दोनों को मापने के लिये आर्थिक तथा पर्यावरणीय डेटा को एकीकृत करता है।

- इसे वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा विकसित किया गया था।

- भारत ने वर्ष 2018 में औपचारिक रूप से SEEA ढाँचे को अपनाया।

| और पढ़ें: प्राकृतिक पूंजी लेखा एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की मूल्यांकन परियोजना |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. 'वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन (GCCA)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- यह विकासशील देशों के साथ जलवायु परिवर्तन पर संवाद और सहयोग को मज़बूत करने के लिये यूरोपीय संघ की एक पहल है।

- भारत इस गठबंधन का एक सदस्य देश है।

विकल्प:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: A

रैपिड फायर

मिग-21 को विदाई

भारतीय वायु सेना (IAF) ने छह दशकों से अधिक की सेवा के अंत और भारत की रक्षा यात्रा में इसकी स्थायी विरासत का जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध मिकोयान-गुरेविच मिग-21 को विदाई दी।

- MiG-21: यह सोवियत संघ के मिकोयान-गुरेविच डिज़ाइन ब्यूरो द्वारा विकसित एक एकल-इंजन, एकल-सीटर, बहु-भूमिका वाला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसे वर्ष 1963 में एक इंटरसेप्टर के रूप में भारतीय वायु सेना में शामिल किया गया था और बाद में इसे ज़मीनी हमले और अन्य लड़ाकू भूमिकाओं के लिये उन्नत किया गया।

- बहुआयामी क्षमता: ‘सभी मौसमों के पक्षी (Bird of all seasons)’ के रूप में जाना जाने वाला मिग-21 एक इंटरसेप्टर, ग्राउंड-अटैक एयरक्राफ्ट, फ्रंटलाइन एयर डिफेंस जेट और ट्रेनर के रूप में उत्कृष्ट रहा, जिसने भारतीय लड़ाकू पायलटों की कई पीढ़ियों का निर्माण किया तथा भारत की हवाई रणनीति को आकार दिया।

- उन्नयन एवं अनुकूलनशीलता: त्रिशूल, विक्रम, बादल और बाइसन जैसे संस्करणों में विकसित। मिग-21 को आधुनिक रडार, वैमानिकी और हथियारों के साथ निरंतर उन्नत किया गया।

- विरासत और महत्त्व: मिग-21 साहस, अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक है, जिसने हल्के लड़ाकू विमान (LCA) तेजस तथा आगामी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान (AMCA) जैसे प्लेटफार्मों को प्रेरित किया।

- इसने भारत-पाक युद्ध (1971), कारगिल संघर्ष, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर में निर्णायक भूमिका निभाई।

- हालाँकि, दशकों लंबी सेवा के दौरान परिचालन हानि और दुर्घटनाओं की उच्च दर के कारण इसे फ्लाइंग कोफिन (Flying coffin) भी कहा जाता है।

| और पढ़ें: मिग-21 क्रैश |

रैपिड फायर

चीन ‘विकासशील के दर्जे’ को अनुरक्षित रखते हुए WTO के विशेष लाभ छोड़ने को तैयार

चीन ने घोषणा की है कि वह भविष्य में विश्व व्यापार संगठन (WTO) समझौतों में विशेष एवं विभेदक उपचार (SDT) की मांग नहीं करेगा, हालाँकि वह विकासशील देश का दर्जा बरकरार रखेगा।

- चीन, जो अब 19 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद से 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ चुका है।

विश्व व्यापार संगठन विकासशील राष्ट्र का दर्जा

- स्व-घोषणा: विश्व व्यापार संगठन में विकासशील या विकसित राष्ट्रों की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है; सदस्य स्वयं अपनी स्थिति निर्धारित करते हैं, हालाँकि यदि लाभों का दुरुपयोग किया जाता है तो अन्य देश चुनौती दे सकते हैं।

- विश्व व्यापार संगठन में स्व-घोषित विकासशील देश का दर्जा सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) जैसी एकतरफा योजनाओं के तहत लाभ की गारंटी नहीं देता है।

- चीन द्वारा SDT (विशेष एवं भिन्न व्यवहार) त्यागने का निर्णय स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं।

- यह विकासशील देश का दर्जा और पिछले अधिकारों को बरकरार रखेगा, साथ ही स्वयं को एक ज़िम्मेदार प्रमुख विकासशील देश के रूप में पेश करेगा जो बहुपक्षवाद को मज़बूत करने हेतु सख्त व्यापार दायित्वों को स्वीकार करने के लिये तैयार है।

- स्थिति का महत्त्व: SDT विकासशील तथा कम विकसित देशों को दायित्वों को पूरा करने में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, जैसे कि लंबी समय-सीमा, अधिमान्य उपचार, तकनीकी सहायता और कुछ छूटें।

- इसका उद्देश्य सदस्य देशों की विभिन्न क्षमताओं को स्वीकार करते हुए व्यापार नियमों में समानता को बढ़ावा देना है।

- निहितार्थ: यह कदम विवादास्पद विकसित बनाम विकासशील बहस को दरकिनार करके एक प्रमुख वार्ता गतिरोध को समाप्त करता है, तथा संभावित रूप से नए व्यापार समझौतों पर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।

- यह घटनाक्रम भारत को WTO सुधारों का समर्थन करने का अवसर देता है, जिसमें बड़े मध्यम-आय वाले देशों और निम्न-आय वाले विकासशील देशों के बीच अंतर किया जा सके, तथा SDT के लिये स्पष्ट और न्यायसंगत मानदंड बनाए जा सकें ताकि ‘स्व-घोषणा’ से जुड़ी अस्पष्टताओं का अंत हो।

| और पढ़ें: चीन को विकासशील देश का टैग: विश्व व्यापार संगठन |

रैपिड फायर

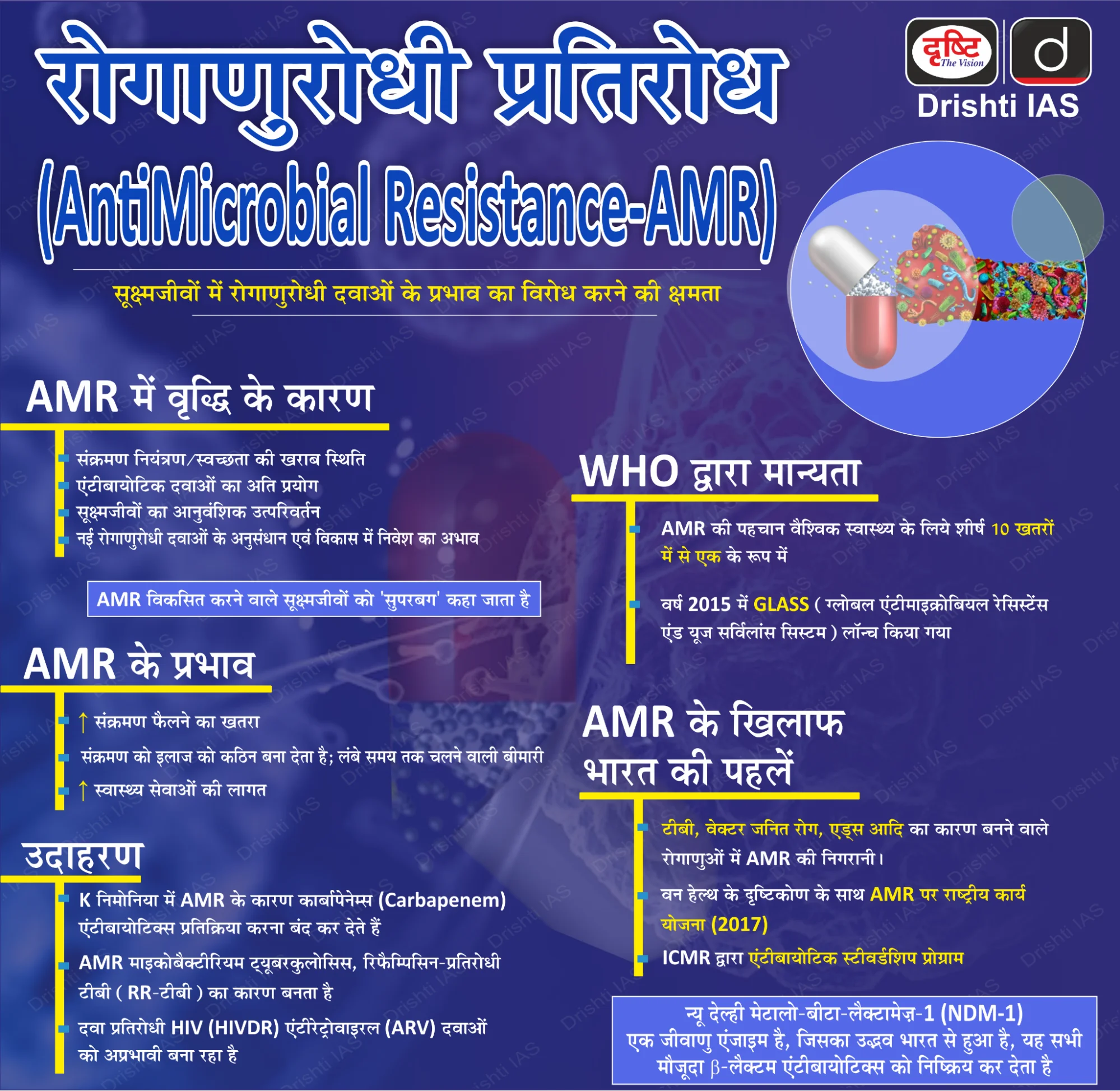

नाईटमेयर बैक्टीरिया

संयुक्त राज्य अमेरिका में दवा-प्रतिरोधी नाईटमेयर बैक्टीरिया संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ NDM-1 (न्यू डेल्ही मेटालो-ß-लैक्टामेज़) के मामले वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाँच गुना बढ़ गए हैं।

नाईटमेयर बैक्टीरिया

- परिचय: नाईटमेयर बैक्टीरिया कार्बापेनम प्रतिरोधी एंटरोबैक्टीरियासी (CRE) हैं, जैसे क्लेबसिएला न्यूमोनिया और ई. कोली, जो अंतिम विकल्प कार्बापेनम एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हैं।

- इन्हें ‘नाईटमेयर’ कहा जाता है क्योंकि ये प्रतिरोधी जीन को आसानी से फैलाते हैं और रक्तप्रवाह, फेफड़ों और यूरिनरी ट्रैक्ट में गंभीर एवं प्राय: घातक संक्रमण का कारण बनते हैं।

- वैश्विक प्रसार: यह केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, NDM उत्पादक बैक्टीरिया दक्षिण एशिया में व्यापक हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और व्यापार के कारण रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) एक वैश्विक चुनौती बन गया है।

- AMR तब होता है जब सूक्ष्मजीव (बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी) एंटीबायोटिक और एंटीवायरल दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज कठिन हो जाता है तथा यह आसानी से फैल सकता है।

NDM-1 जीन

- NDM-1 कुछ बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक जीन है जो उन्हें न्यू डेल्ही मेटालो-ß-लैक्टामेज़ नामक एंज़ाइम उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है।

- यह एंज़ाइम बैक्टीरिया को कई प्रभावशाली एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, जिनमें कुछ अंतिम विकल्प वाली दवाएँ भी शामिल हैं।

| और पढ़ें: भारत का AMR संकट |