प्रारंभिक परीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

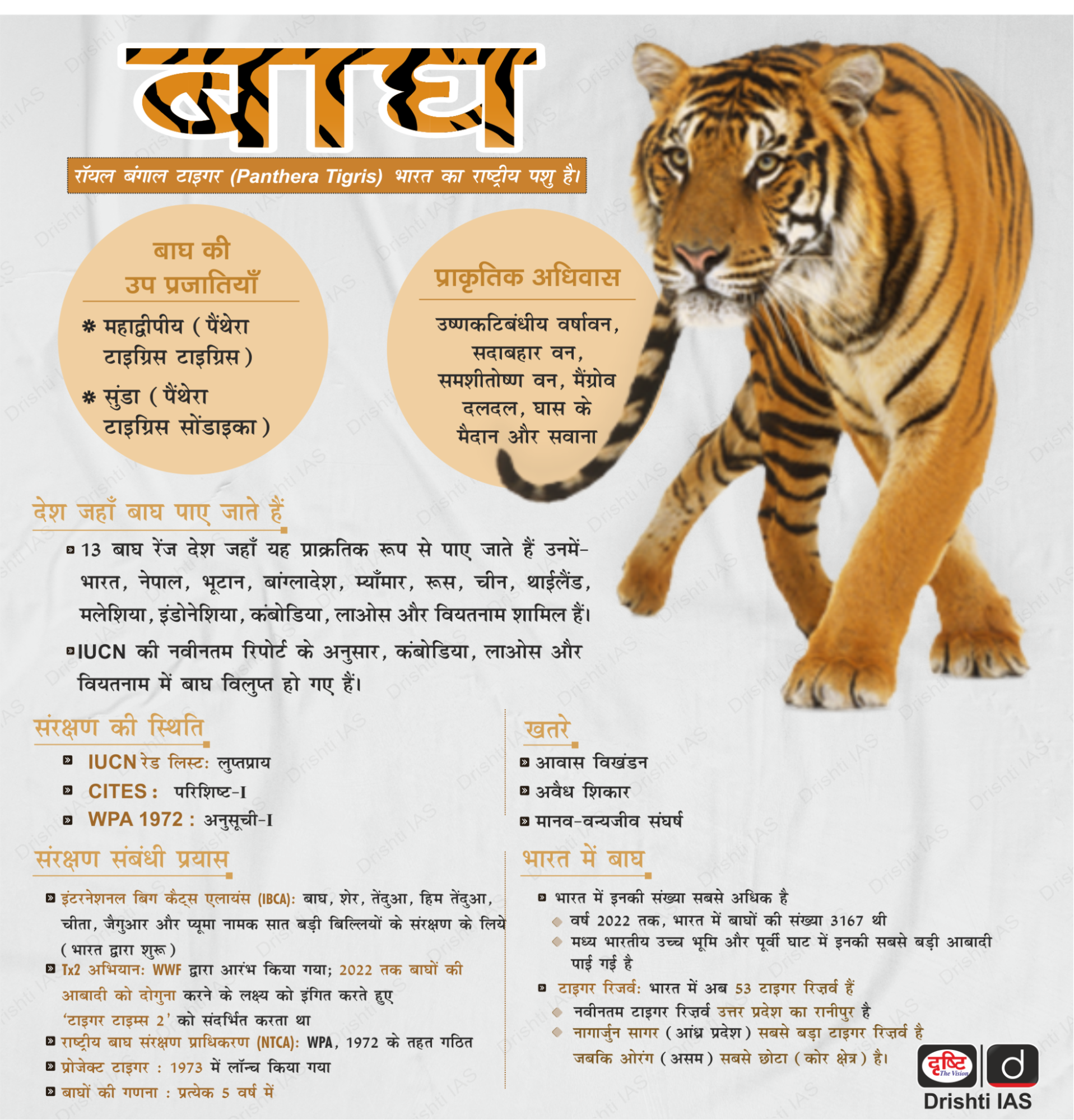

29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (जिसे वैश्विक बाघ दिवस के रूप में भी जाना जाता है) बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस) संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और विश्व की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली अमूर बाघ (पैंथेरा टाइग्रिस अल्टाइका) पर भी प्रकाश डालता है।

अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का इतिहास

- वैश्विक बाघ दिवस की स्थापना वर्ष 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बाघ शिखर सम्मेलन में की गई थी, जहाँ भारत, भूटान, नेपाल, मलेशिया और बांग्लादेश सहित 13 बाघ-क्षेत्र वाले देश बाघों की की घटती संख्या प्रति जागरूकता और संरक्षण के लिये एकजुट हुए थे।

- शिखर सम्मेलन में Tx2 पहल की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य वर्ष 2022 तक जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना है।

- बाघ संरक्षण के लिये वैश्विक प्रयास:

- ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम (GTRP): यह कार्यक्रम 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा (St. Petersburg Declaration) के तहत शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक दुनिया भर में जंगली बाघों की आबादी को दोगुना करना था।

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF): यह बाघ आवास वाले देशों (Tiger Range Countries) का एकमात्र सरकारी अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है।

- ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव (GTI): बाघों के विलुप्त होने को रोकने के लिये सरकारों और अन्य संगठनों

भारत ने बाघों के संरक्षण में किस प्रकार योगदान दिया है?

- संरक्षण की आवश्यकता: 1900 के दशक के आरंभ में भारत में लगभग 1 लाख बाघ थे। वर्ष 1972 तक यह संख्या तेज़ी से घटकर केवल 1,827 रह गई।

- इससे चिंतित होकर भारत ने वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बंगाल टाइगर (Panthera tigris tigris) और उसके आवासों की रक्षा करना था।

प्रोजेक्ट टाइगर

- परिचय: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो अधिकांश राज्यों को गैर-आवर्ती व्यय के लिये 60% केंद्रीय सहायता तथा आवर्ती लागत हेतु 50% सहायता प्रदान करती है, तथा शेष राशि राज्यों द्वारा वहन की जाती है।

- प्राथमिक उद्देश्य: प्राकृतिक आवासों में बंगाल बाघों की व्यवहार्य आबादी सुनिश्चित करना।

- महत्त्वपूर्ण कदम: कोर-बफर रणनीति के तहत टाइगर रिज़र्व की स्थापना, जिसमें कोर जोन में बाघों के आवासों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, जबकि बफर क्षेत्रों में सतत् मानव गतिविधियों की अनुमति दी गई।

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) प्रोजेक्ट टाइगर की देखरेख करता है और प्रति चार वर्ष में राष्ट्रीय बाघ जनगणना आयोजित करता है (अंतिम जनगणना 2022 में की गई थी)।

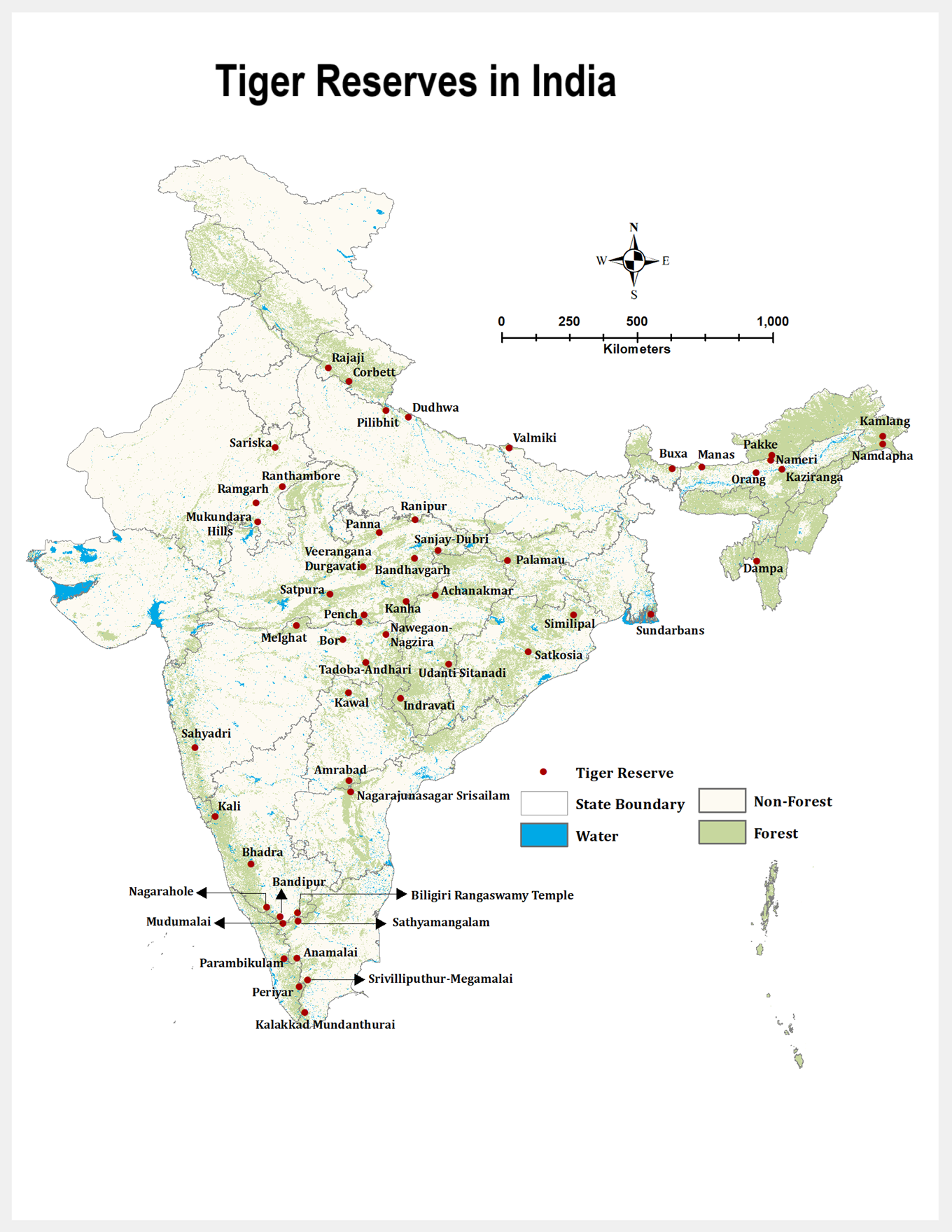

- प्रगति: वर्ष 1973 में 9 टाइगर रिज़र्व के साथ शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर अब 18 राज्यों में 50 से अधिक टाइगर रिज़र्व को कवर करता है, जो भारत के भूभाग का लगभग 2.2% हिस्सा है।

- बाघों की संख्या वर्ष 1973 में 1,827 से बढ़कर वर्ष 2022 के आँकड़ों के अनुसार औसतन 3,682 हो गई है, जिसकी अधिकतम अनुमानित संख्या 3,925 है।

- मध्य प्रदेश में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड और महाराष्ट्र का स्थान आता है।

- सबसे अधिक बाघ संख्या वाले रिज़र्व कॉर्बेट (उत्तराखंड), बांदीपुर (कर्नाटक), नागरहोल (कर्नाटक) और बाँधवगढ़ (मध्य प्रदेश) हैं।

- नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (आंध्र प्रदेश) भारत का सबसे बड़ा बाघ रिज़र्व है।

- कॉर्बेट (उत्तराखंड) में भारत का सबसे अधिक बाघ घनत्व पाई जाती है, इसके बाद बांदीपुर (कर्नाटक) और काजीरंगा (असम) का स्थान आता है।

- भारत अब विश्व की लगभग 75% बाघ आबादी का निवास स्थल है। पिछले दो दशकों में बाघों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 6.1% रही है।

- वित्त वर्ष 2023-24 से प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट योजनाओं को एकीकृत कर दिया गया है, और अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलीफेंट के नाम से जाना जाता है।

- प्रसिद्ध व्यक्तित्व:

- मछली (T-16), रणथंभौर की एक प्रसिद्ध बाघिन थी, जिसे अक्सर 'क्वीन मदर ऑफ टाइगर्स' और 'रणथंभौर की टाइग्रेस क्वीन' कहा जाता है। वह प्रोजेक्ट टाइगर का चेहरा बन गई थीं और बाघ संरक्षण की प्रतीक मानी जाती हैं।

- कैलााश संखला, जिन्हें ‘टाइगर मैन ऑफ इंडिया’ के नाम से जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निदेशक थे। उन्होंने भारत में बाघ संरक्षण की नींव रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- सांस्कृतिक महत्त्व: रॉयल बंगाल टाइगर भारत का राष्ट्रीय पशु है और भारतीय पौराणिक कथाओं और गौरव में इसकी गहरी जड़ें हैं।

अमूर बाघ

- अमूर टाइगर, जिसे साइबेरियन टाइगर भी कहा जाता है, बाघ की सबसे बड़ी उप-प्रजाति है और यह पृथ्वी की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली मानी जाती है।

- यह रूस के सुदूर पूर्व में पाया जाता है और कठोर सर्दियों के अनुकूल इसकी मोटी फर और शरीर में चर्बी होती है। यह एकांतप्रिय और क्षेत्रीय स्वभाव का होता है, और जंगली सूअर, हिरण तथा कभी-कभी भालू का भी शिकार करता है। यह अवैध शिकार और निवास स्थान के विनाश जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- रूसी सुदूर पूर्व में, उदेघे, नानाई और ओरोच जैसे आदिवासी समुदाय अमूर टाइगर को आध्यात्मिक रूप से पूजते हैं और उसे जंगल का रक्षक मानते हैं।

- यह दक्षिण एशिया में बाघों से जुड़ी मान्यताओं का प्रतिबिंब है, जैसे सुंदरबनों में बोनबिबी की लोककथाएँ।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में "क्रांतिक बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020) (a) कॉर्बेट उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित संरक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिये: (2012)

उपर्युक्त में से किसे टाइगर रिज़र्व घोषित किया गया है? (A) केवल 1 और 2 उत्तर: (B) |

प्रारंभिक परीक्षा

भारतीय रेलवे द्वारा पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का परीक्षण

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय रेलवे ने अपनी “हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज” पहल के तहत चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में अपने पहले हाइड्रोजन-संचालित कोच का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

- इस परियोजना के तहत दो 1600 HP डीज़ल संचालित कारों को हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों में परिवर्तित करना और हरियाणा के जींद में 3,000 किलोग्राम क्षमता वाला हाइड्रोजन ईंधन भरने वाला स्टेशन स्थापित करना शामिल है।

- इसके डिज़ाइन और परीक्षण का कार्य अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन (RDSO) द्वारा किया जा रहा है।

ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- उच्च ऊर्जा घनत्व और बहुआयामी प्रकृति: हाइड्रोजन में ज्ञात ईंधनों में से सबसे अधिक ऊर्जा-भार अनुपात होता है, जिससे यह भारी-भरकम परिवहन क्षेत्रों के लिये असाधारण रूप से उपयुक्त बन जाती है।

- बहुआयामी प्रकृति के कारण इसका उपयोग ईंधन सेल, आंतरिक दहन इंजनों या औद्योगिक प्रक्रियाओं में फीडस्टॉक के रूप में किया जा सकता है।

- शून्य उत्सर्जन ऊर्जा वाहक: ईंधन सेल में उपयोग किये जाने पर उपोत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होता है , जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन में निर्णायक है।

- नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण: हाइड्रोजन द्वारा ऊर्जा भंडारण वेक्टर के रूप में भूमिका निभाई जाती है, जिससे नवीकरणीय स्रोतों (जैसे सौर और पवन) से अतिरिक्त विद्युत को इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन के रूप में संग्रहीत किया जा सकता है।

- इससे ग्रिड स्थिरीकरण, पीक आर्स सेविंग तथा चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति (RTC) प्राप्त करने में सहायता मिलती है - जो ऊर्जा विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिये एक प्रमुख आवश्यकता है।

- जटिल क्षेत्रों का डीकार्बोनाइजेशन: ग्रीन हाइड्रोजन जटिल क्षेत्रों जैसे कि इस्पात निर्माण, सीमेंट उत्पादन, तेल शोधन, उर्वरक और रासायनिक उद्योगों के गहन डीकार्बोनाइजेशन को सक्षम बनाता है, जहाँ प्रत्यक्ष विद्युतीकरण तकनीकी या आर्थिक रूप से अव्यवहारिक है।

नोट: वर्ष 2070 तक ऊर्जा स्वतंत्रता और शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की रणनीति में हाइड्रोजन केंद्रीय है। भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, जिससे भारत उभरती हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित हो सके।

- हाइड्रोजन ईंधन सेल: यह एक विद्युत-रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया के माध्यम से हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है, तथा जल और ऊष्मा इसके उप-उत्पाद होते हैं।

- हाइड्रोजन ईंधन सेल के अनुप्रयोग:

- परिवहन: कारों, बसों, ट्रकों, ट्रेनों और ड्रोनों को शक्ति प्रदान करना।

- स्थिर विद्युत: घरों, व्यवसायों और डेटा केंद्रों के लिये बैकअप और ऑफ-ग्रिड विद्युत।

- पोर्टेबल पावर: दूरदराज़ के क्षेत्रों में लैपटॉप, फोन और उपकरणों को चार्ज करना।

- औद्योगिक उपयोग: गोदामों और कारखानों में फोर्कलिफ्ट, क्रेन और मशीनरी।

- अंतरिक्ष अन्वेषण: अंतरिक्ष यान को शक्ति प्रदान करना (उदाहरण के लिये, नासा विशेष रूप से अपोलो जैसे अपने अंतरिक्ष मिशनों में हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करता है)।

भारतीय रेलवे में हुए प्रमुख तकनीकी विकास कौन-से हैं?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन

- 'गजराज' हाथी संसूचन प्रणाली: पटरियों के पास हाथियों की गतिविधियों का पता लगाने के लिये ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-आधारित टूल।

- नमो भारत (RRTS) ट्रेनों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम सुरक्षा निगरानी और स्वचालित शिड्यूल अनुकूलन।

रेल सुरक्षा प्रौद्योगिकियाँ

- कवच (स्वचालित ट्रेन सुरक्षा): खतरे की स्थिति में सिग्नल पासिंग (SPAD) और अतिचाल से सुरक्षा प्रदान करता है।

- इसके अंतर्गत स्वचालित ब्रेक लगाने हेतु RFID का उपयोग शामिल है।

- SIL-4 स्तर पर प्रमाणित, त्रुटि संभावना: 10,000 वर्षों में 1।

- अल्ट्रासोनिक दोष संसूचन(USFD): इसके माध्यम से अवपथन (ट्रेन का पटरी से उतरना) की रोकथाम के लिये रेल की दरारों और दोषों का पता लगाया जाता है।

- इसका उपयोग रियल टाइम में पटरियों की स्थिति की निगरानी के लिये किया जाता है।

सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम

- इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI): मानवीय त्रुटि को कम करने और सिग्नल नियंत्रण को स्वचालित करने के लिये व्यापक रूप से इसका अंगीकरण किया गया है।

- स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग (ABS): रेलवे सिग्नलिंग प्रणाली जो एक ही दिशा में एक साथ कई ट्रेनों को संचालित करने में सक्षम बनाकर उच्च-संकुलता वाले मार्गों पर रेल यातायात को बढ़ाती है।

संधारणीयता:

- बायो-टॉयलेट: भारतीय रेलवे में उपयोग किये जाने वाले बायो-टॉयलेट में मानव अपशिष्ट को एक सीलबंद बायोडाइजेस्टर टैंक में विघटित कर अवायवीय जीवाणुओं का उपयोग किया जाना शामिल है, जिससे यह जल और गैसों में परिवर्तित हो जाता है।

- DRDO द्वारा विकसित, इस प्रणाली से पटरियों पर खुले में मल-त्याग का निवारण होता है जिससे स्वच्छता में सुधार होता है और पटरियों के संक्षारण की संभावना कम होती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय रेलवे द्वारा उपयोग किये जाने वाले जैव-शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

वीर परिवार सहायता योजना 2025

स्रोत: हिन्दुस्तान टाइम्स

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 शुरू की, जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिये समर्पित एक राष्ट्रीय स्तर की विधिक सहायता योजना है।

- उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों तथा उनके परिवारों को निःशुल्क विधिक सहायता, सलाह और समर्थन प्रदान करना है, ताकि उनकी सेवा से जुड़ी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायिक सहयोग मिल सके।

- इससे ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने, वीडियो परामर्श और ई-लोक अदालतों तथा ऑनलाइन मध्यस्थता के माध्यम से विवाद समाधान संभव हो सकेगा।

- अखिल भारतीय पहुँच: यह योजना सभी भारतीय राज्यों में संचालित करने के लिये डिज़ाइन की गई है ताकि समावेशी राष्ट्रीय कवरेज सुनिश्चित हो सके।

- संवैधानिक आधार: यह संविधान के अनुच्छेद 39A में निहित है, जो समान न्याय और कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है।

- कानूनी सहायता अवसंरचना: NALSA ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करेगा।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- परिचय: NALSA एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना वर्ष 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गई थी।

- यह कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन करता है, ताकि महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), औद्योगिक श्रमिकों, दिव्यांग व्यक्तियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों जैसे पात्र समूहों को कानूनी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 में प्रावधानित है।

- स्तरीकृत संरचना: तालुक न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर विधिक सेवा संस्थान स्थापित किये गए हैं।

और पढ़ें: सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

रैपिड फायर

भारी जल के परीक्षण हेतु भारत की पहली प्राइवेट टेस्ट फैसिलिटी

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

मुंबई स्थित फर्म, TEMA इंडिया ने भारी जल उन्नयन उपकरणों के परीक्षण हेतु भारत की पहली प्राइवेट फैसिलिटी का शुभारंभ किया है, जो परमाणु क्षेत्र में सार्वजनिक-निज़ी सहयोग के एक नए चरण का प्रतीक है।

- यह फैसिलिटी प्रेशराइज्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स (PHWR) के लिये आवश्यक अपकृष्ट भारी जल (D₂O) के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाले आसवन कॉलम (Distillation Column) के निर्माण एवं परीक्षण में सक्षम होगी।

- परंपरागत रूप से यह कार्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) द्वारा किया जाता रहा है। इस कार्य के निज़ीकरण से परियोजना की समयसीमा में 1-2 वर्ष की कमी आने की संभावना है।

- भारी जल (D₂O): इसे ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहते हैं- इसकी संरचना में 2 ड्यूटीरियम परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु है, यह गैर-रेडियोएक्टिव होता है।

- ड्यूटीरियम हाइड्रोजन का एक स्थिर समस्थानिक है, यह जल, हाइड्रोकार्बन आदि हाइड्रोजन यौगिकों में पाया जाता है

- परमाणु रिएक्टर निर्माण और रिफ्यूलिंग के दौरान भारी जल का उपयोग करते हैं। यह परमाणु रिएक्टर में शीतलक और मंदक दोनों के रूप में कार्य करता है, जो 99.9% शुद्ध होता है।

- संचालन के दौरान, भारी जल समाप्त हो जाता है और आसवन के माध्यम से इसकी शुद्धता बहाल करने और रिएक्टर के कुशल निष्पादन को बनाए रखने के लिये इसे उन्नत किया जाता है।

- भारत भारी जल का सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है।

- भारत की परमाणु ऊर्जा: देश में उत्पादित कुल विद्युत में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 3% है। भारत में वर्तमान में 24 संचालित रिएक्टर हैं (जिनकी स्थापित क्षमता 8,780 मेगावाट है) और वर्ष 2032 तक 22.4 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुँचने की योजना है।

और पढ़ें: परमाणु क्षेत्र

चर्चित स्थान

प्रीह विहियर और प्रसात ता मुएन थॉम

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

थाईलैंड और कंबोडिया ने दक्षिण-पूर्व एशिया के एमराल्ड ट्रायंगल क्षेत्र में प्रीह विहियर और प्रसात ता मुएन थॉम के पास हुई झड़पों के बाद युद्धविराम की घोषणा की है। यह क्षेत्र लंबे समय से औपनिवेशिक युग की सीमाओं और सांस्कृतिक दावों के कारण विवादित रहा है।

- दक्षिण-पूर्वी एशियाई एमराल्ड ट्रायएंगल: यह एक भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को दर्शाता है जहाँ थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमाएँ मिलती हैं। यह क्षेत्र अपने घने जंगलों और प्राचीन मंदिरों के लिये प्रसिद्ध है।

- प्रीह विहियर (Preah Vihear): यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, जो कंबोडिया में थाईलैंड-कंबोडिया सीमा के पास डैंगरेक पर्वतों में स्थित है।

- यह मन्दिर लगभग 11वीं शताब्दी में खमेर राजाओं सूर्यवर्मन प्रथम और सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, और अब यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है।

- अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने वर्ष 1962 में (और वर्ष 2013 में इसे पुनः पुष्टि की) निर्णय दिया कि यह मन्दिर कंबोडिया का हिस्सा है। हालाँकि, थाईलैंड ने ICJ के अधिकार क्षेत्र को अस्वीकार कर दिया है, जिससे तनाव अब भी बना हुआ है।

- प्रसात ता मुएन थॉम: यह 12वीं शताब्दी का एक मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे बाद में बौद्ध उपयोग के लिये अनुकूलित किया गया। यह मंदिर एक समूह का हिस्सा है, जिसमें प्रासात ता मुएन (एक तीर्थयात्रियों के विश्राम स्थल) और प्रासात ता मुएन टोट (एक चिकित्सालय मंदिर) शामिल हैं।

- खमेर शासकों उदयादित्यवर्मन द्वितीय और जयवर्मन सप्तम द्वारा निर्मित यह परिसर अंकोरियन वास्तुकला को प्रतिबिंबित करता है।

और पढ़ें: कंबोडिया में अंकोर शहर