प्रारंभिक परीक्षा

PM ई-ड्राइव योजना

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

सतत् स्वच्छ शहरी गतिशीलता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में, भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (PM E-DRIVE) योजना के तहत इलेक्ट्रिक बसें प्रमुख शहरों जैसे बंगलूरू, हैदराबाद, दिल्ली और अहमदाबाद में तैनात करेगा।

PM ई-ड्राइव योजना क्या है?

- परिचय: PM ई-ड्राइव एक प्रमुख योजना है जिसे कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका परिव्यय 10,900 करोड़ रुपए है जो अक्तूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।

- इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने में तेज़ी लाना, सुदृढ़ EV चार्जिंग बुनियादी अवसंरचना का निर्माण करना और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप एक सुदृढ़ घरेलू EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है।

- PM ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर के उपयोग को बढ़ावा देना है। यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेज़ी से अपनाने तथा विनिर्माण के लिये पूर्व के कार्यक्रमों जैसे फेम-I (2015) और फेम-II (2019) पर आधारित है।

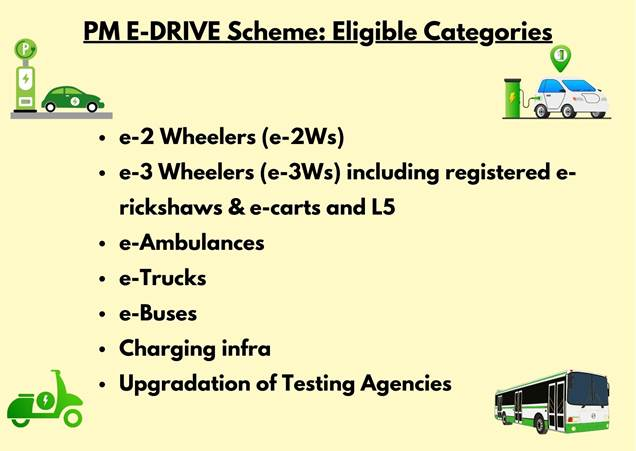

- मुख्य घटक:

- लक्षित लाभार्थी: उन्नत बैटरी वाले वाणिज्यिक एवं निजी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर, ई-एम्बुलेंस, स्क्रैपिंग प्रमाण-पत्र वाले ई-ट्रक तथा सार्वजनिक परिवहन हेतु इलेक्ट्रिक बसें।

- मांग प्रोत्साहन: पीएम ई-ड्राइव योजना इलेक्ट्रिक वाहनों पर मांग प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसकी सीमा फैक्ट्री मूल्य के 15% या प्रति वाहन एक निश्चित सीमा, जो भी कम हो, तक सीमित है।

- केवल निर्दिष्ट सीमा से कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही पात्र हैं।

- चार्जिंग अवसंरचना विकास: इस योजना का उद्देश्य प्रमुख शहरों और चुनिंदा राजमार्गों पर 72,300 सार्वजनिक फास्ट चार्जर स्थापित करना है ताकि EV अपनाने को बढ़ावा दिया जा सके।

- MHI के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) EV उपयोगकर्त्ताओं के लिये स्लॉट बुक करने, भुगतान करने और चार्जर की उपलब्धता की जाँच करने के लिये एक डिजिटल "सुपर ऐप" विकसित करेगी।

- परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: इस योजना में हरित गतिशीलता को समर्थन देने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकियों के साथ MHI के तहत परीक्षण एजेंसियों को उन्नत करने हेतु 780 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

- पात्रता: केवल उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन ही प्रोत्साहन हेतु पात्र हैं। आंतरिक निधि हस्तांतरण को रोकने के लिये सरकार द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

- वाहनों को केंद्रीय मोटर यान नियम (CMVR), 1989 के तहत पंजीकृत होना चाहिये।

- e-2Ws और e-3Ws को योजना वैधता (अक्तूबर 2024 – मार्च 2026) के भीतर निर्मित और पंजीकृत किया जाना चाहिये।

- ई-वाहनों की बिक्री में वृद्धि: MHI भारत के नेट-ज़ीरो 2070 लक्ष्य का समर्थन करने के लिये इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा दे रहा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (EMPS) और पीएम ई-ड्राइव जैसी योजनाओं के तहत, वर्ष 2024-25 में e-2W की बिक्री बढ़कर लगभग 5.7 लाख यूनिट हो गई है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)मेन्सप्रश्न. दक्ष और किफायती (एफोर्डेबल) शहरी सार्वजानिक परिवहन किस प्रकार भारत के द्रुत आर्थिक विकास की कुंजी हैं? |

प्रारंभिक परीक्षा

विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 में, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिये भारत की पहलों को रेखांकित किया ।

ग्रीन हाइड्रोजन (GH2) क्या है?

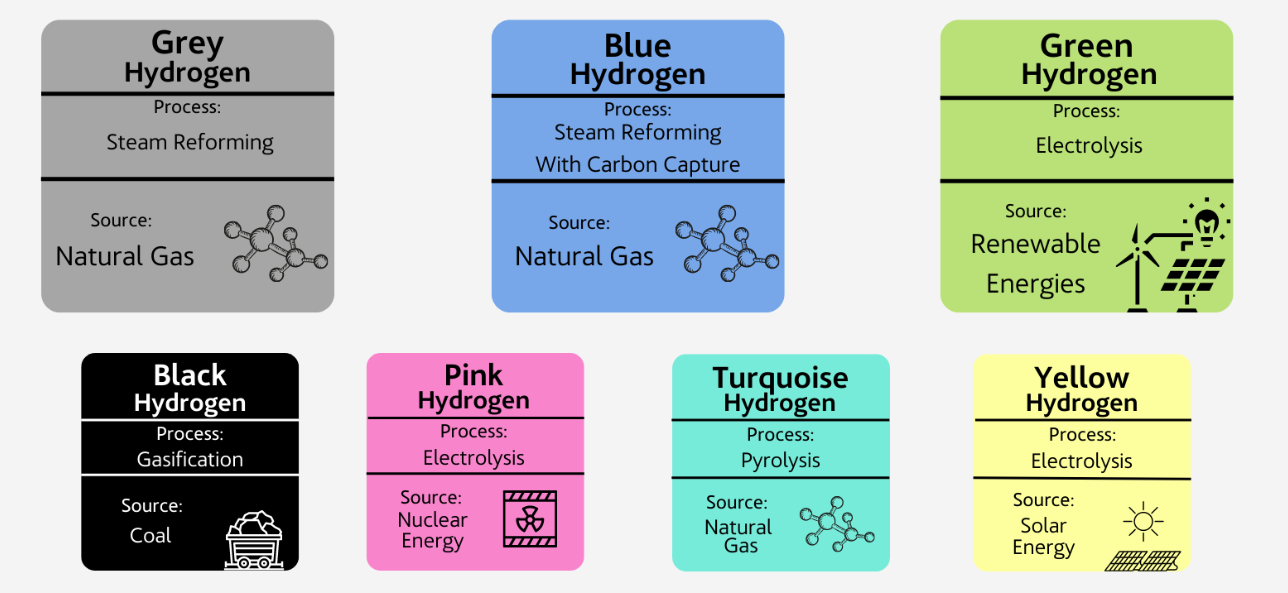

- ग्रीन हाइड्रोजन: ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा संचालित इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास गैसीकरण के माध्यम से जल को हाइड्रोजन (H₂) और ऑक्सीजन (O₂) में विभाजित करके किया जाता है।

- अनुप्रयोग: इसके उपयोग में ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन (FCEV), उर्वरक और रिफाइनरी क्षेत्र जैसे औद्योगिक उपयोग एवं सड़क व रेल जैसे परिवहन क्षेत्र शामिल हैं।

- हाइड्रोजन के अन्य प्रकार:

हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिये भारत की क्या पहल हैं?

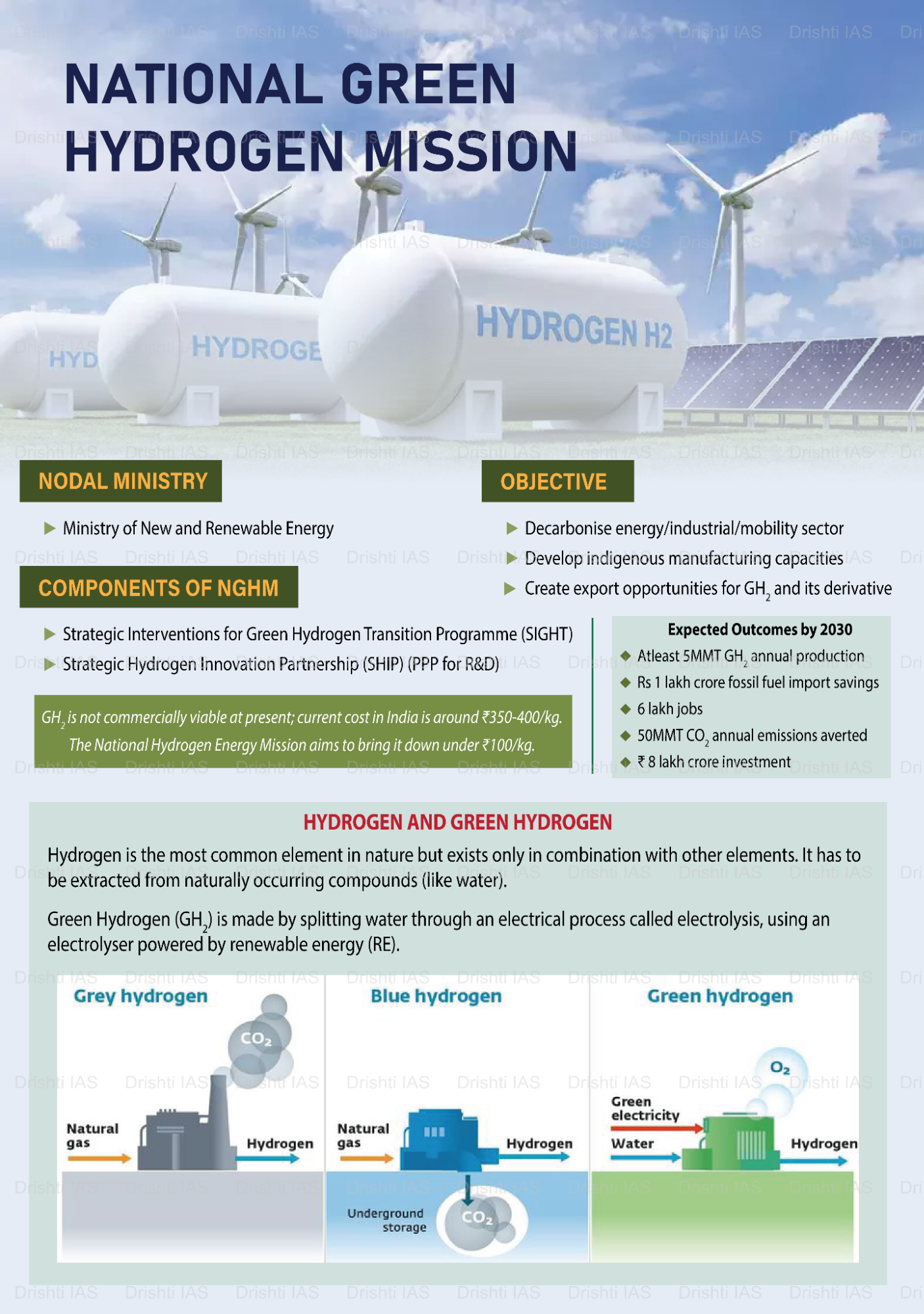

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हरित हाइड्रोजन को बढ़ाने के लिये भारत की प्रमुख नीति है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता स्थापित करना है।

- मिशन का प्रथम चरण वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक चलेगा, इसके बाद द्वितीय चरण वर्ष 2026-27 से वर्ष 2029-30 तक चलेगा।

- ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI): GHCI हरित हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करने, पारदर्शिता और बाज़ार की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने तथा भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट को बढ़ावा देने की एक पहल है।

- अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये इसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन (Accredited Carbon Verification- ACV) एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

- पर्यावरणीय अनुमति में छूट: हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया संयंत्रों को अनिवार्य पर्यावरणीय अनुमति से छूट प्रदान की गई है, जिससे देरी कम होगी और परियोजना का कार्यान्वयन सरल होगा।

- ग्रीन हाइड्रोजन हब: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने तीन प्रमुख बंदरगाहों- कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन की पहचान की है, जिन्हें ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश हेतु जापान, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की है।

हाइड्रोजन

- हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे हल्का और सबसे प्रचुर तत्त्व है। यह कमरे के तापमान पर रंगहीन, गंधहीन और अत्यधिक ज्वलनशील गैस है।

- हाइड्रोजन-आधारित ईंधन की आवश्यकता: ये भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं (जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता को कम करते हैं), जो नवीकरणीय स्रोतों से एक स्थिर, स्थानीय ऊर्जा स्रोत प्रदान करते हैं।

- अपशिष्ट जैविक पदार्थों से उत्पादन किसानों और स्थानीय समुदायों के लिये अतिरिक्त आय भी उत्पन्न करता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? (2024) (a) हाइड्रोजन परऑक्साइड (परॉक्साइड) उत्तर: (d) प्रश्न. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन "निकास" के रूप में निम्नलिखित में से एक का उत्पादन करते हैं: (2010) (a) NH3 उत्तर: c |

प्रारंभिक परीक्षा

विश्व कछुआ दिवस 2025

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

कछुओं और उनके संरक्षण के महत्त्व को रेखांकित करने के लिये प्रतिवर्ष 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है।

- इस दिवस की स्थापना वर्ष 2000 में वैश्विक स्तर पर कछुओं के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिये की गई थी।

कछुओं से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- परिचय: कछुए (Order Testudines) सरीसृप हैं जो अपनी पसलियों (Ribs) से विकसित एक उपास्थिल कवच (Cartilaginous Shell) द्वारा पहचाने जाते हैं, जो एक सुरक्षा कवच का निर्माण करता है।

- अन्य कवचधारी प्राणियों के विपरीत कछुए अपने कवच को न तो त्याग सकते हैं और न ही उससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि यह उनके कंकाल (Skeleton) का अभिन्न अंग है।

- निवास स्थान: कछुए स्वच्छ जल और समुद्री (लवणीय) दोनों वातावरणों में रह सकते हैं।

- टॉर्टोइस से भिन्नता: टॉर्टोइस (Tortoises) अन्य कछुओं से मुख्य रूप से इस कारण भिन्न होते हैं कि वे पूर्णतः स्थलीय होते हैं, जबकि कछुओं की कई प्रजातियाँ आंशिक रूप से जलीय होती हैं।

- हालाँकि सभी टॉर्टोइस कछुए हैं, लेकिन सभी कछुए टॉर्टोइस नहीं हैं।

- दोनों आम तौर पर शर्मीले, एकांतप्रिय जानवर हैं जो भूमि पर घोंसलों का निर्माण कर अपने अंडों को सुरक्षित रखते है।

- प्रमुख विशेषताएँ: कछुए असमतापी (बाह्यउष्मीय) प्रजाति हैं, अर्थात वे उष्ण और शीत वातावरण के बीच विचरण करके अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं।

- अन्य बाह्यतापी जीवों जैसे कि कीट, मत्स्य और उभयचरों की तरह, इनमें धीमी चयापचय क्रिया होती है तथा ये भोजन या जल के बिना भी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं।

- प्रमुख प्रजातियाँ:

- समुद्री कछुए: लॉगरहेड टर्टल, ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लेदरबैक टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल और फ्लैटबैक टर्टल।

- स्वच्छ जल के कछुए: स्नैपिंग टर्टल, पेंटेड टर्टल, रेड ईयर्ड स्लाइडर टर्टल, स्पाइनी सॉफ्टशेल टर्टल और मस्क टर्टल आदि।

भारत में टर्टल प्रजाति की स्थिति क्या है?

- भारत में मीठे जल के कछुओं की 30 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 26 को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।

- असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कछुओं की विविधता अधिक है।

- भारत में समुद्री कछुओं की 5 प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं : ऑलिव रिडले, ग्रीन, लॉगरहेड, हॉक्सबिल और लेदरबैक। ये सभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के तहत संरक्षित हैं।

- संरक्षण स्थिति ( IUCN रेड लिस्ट के अनुसार ):

- ऑलिव रिडले, लॉगरहेड और लेदरबैक : सुभेद्य

- ग्रीन टर्टल : लुप्तप्राय

- हॉक्सबिल टर्टल : गंभीर रूप से संकटग्रस्त

- खतरे: कछुओं को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आवासीय क्षेत्र का विनाश, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण, अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल है। उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल प्रमुख तस्करी के केंद्र हैं।

- संरक्षण प्रयास: उत्तर प्रदेश कुकरैल (लखनऊ), सारनाथ (वाराणसी), चंबल (इटावा) और प्रयागराज में 30 किलोमीटर के कछुआ अभयारण्य में कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करके कछुओं के संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

- वन विभाग अवैध व्यापार पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाता है, विशेष रूप से पीलीभीत में, जिसकी WCCB के ऑपरेशन कूर्मा के तहत पहचान हुई, एक प्रमुख तस्करी केंद्र है।

- इन प्रयासों को और मज़बूती देने हेतु पीलीभीत टाइगर रिज़र्व में नदी माला के तट पर एक कछुआ संरक्षण एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिसे CAMPA द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

और पढ़ें: भारत में ओलिव रिडले टर्टल , टोरटोइज़ और हार्ड-शेल टर्टल का अवैध व्यापार

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? (2015) (a) खारे पानी के मगरमच्छ उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

सागर में सम्मान पहल

स्रोत: पीआईबी

भारत सरकार ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर 'सागर में सम्मान' (SMS) पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य अधिक महिलाओं को नाविकों के रूप में प्रशिक्षित करना और भारत को वैश्विक समुद्री शक्ति बनाने के लक्ष्य को साकार करना है।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस, समुद्री क्षेत्र में लैंगिक संतुलन और समावेशी विकास को बढ़ावा देता है।

- वर्ष 2025 की थीम: "'महिलाओं के लिये अवसरों का महासागर'" ("An Ocean of Opportunities for Women")

सागर में सम्मान:

- परिचय: इसका उद्देश्य समुद्री परिचालन में महिलाओं के समावेशन, सुरक्षा, कौशल विकास, नेतृत्व और समान अवसरों को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता वाले समुद्री कार्यबल का निर्माण करना है।

- यह लैंगिक समावेशन के लिये IMO मिशन और संयुक्त राष्ट्र SDG-5 (लैंगिक समानता) के व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

- यह भारत की विविधता, समानता और समावेश (DEI) एजेंडें एवं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के साथ भी संरेखित है , इसमें योजना, प्रशिक्षण, अनुसंधान, शासन और आउटरीच को शामिल किया गया है।

- प्रभाव एवं लक्ष्य: भारत में महिला नाविकों की संख्या में 649% की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 में 341 से बढ़कर वर्ष 2024 में 2,557 हो गई है, तथा लगभग 3,000 महिलाओं को वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

- इस पहल में वर्ष 2030 तक तकनीकी समुद्री भूमिकाओं में 12% महिला प्रतिनिधित्व का लक्ष्य रखा गया है।

- भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रमुख पहल:

- क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास (सागर)

- समुद्री अमृतकाल विजन 2047

अधिक पढ़ें: भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास

रैपिड फायर

हनी मिशन

स्रोत: पी.आई.बी.

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा विश्व मधुमक्खी दिवस, 2025 मनाया गया, जिसकी थीम "प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी, सबके जीवन की पोषक" है। इसके तहत हनी मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला गया।

- विश्व मधुमक्खी दिवस: 20 मई को मनाए जाने वाले विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ष 2018 की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी ताकि पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने में मधुमक्खियों और परागणकों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

- हनी मिशन: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत KVIC द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू किया गया हनी मिशन, ग्रामीण एवं दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वरोज़गार सृजित करने के क्रम में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- इसके तहत लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन के लिये ज़रूरी उपकरण, जैसे बक्से, कॉलोनी, टूलकिट एवं प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है। KVIC द्वारा वर्ष 2025 तक 2.29 लाख से अधिक मधुमक्खी के बक्से वितरित किये गए हैं, जिनके द्वारा 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होने के साथ मधुमक्खी पालकों को 325 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में KVIC के तहत शहद का निर्यात 25 करोड़ रुपए तक पहुँच गया। लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनियाँ, टूलकिट और प्रशिक्षण मिलता है।

- मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने हेतु अन्य पहल: स्कीम ऑफ फंड फॉर रिजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़’ (SFURTI) और राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं हनी मिशन (NBHM), पारंपरिक मधुमक्खी पालकों को क्लस्टर बनाने तथा स्थायी रोज़गार के क्रम में प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनरी प्रदान करके सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।

- NBHM का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में 'मीठी क्रांति' के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

और पढ़ें: KVIC का हनी मिशन

रैपिड फायर

वेदर बैलून

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

प्रशासन द्वारा बजट में कटौती के बाद अमेरिका ने वेदर बैलून के प्रक्षेपण की संख्या घटा दी है, जिससे मौसम पूर्वानुमान की सटीकता पर प्रभाव को लेकर संपूर्ण विश्व के मौसम वैज्ञानिकों में चिंता उत्पन्न हो गई है।

वेदर बैलून:

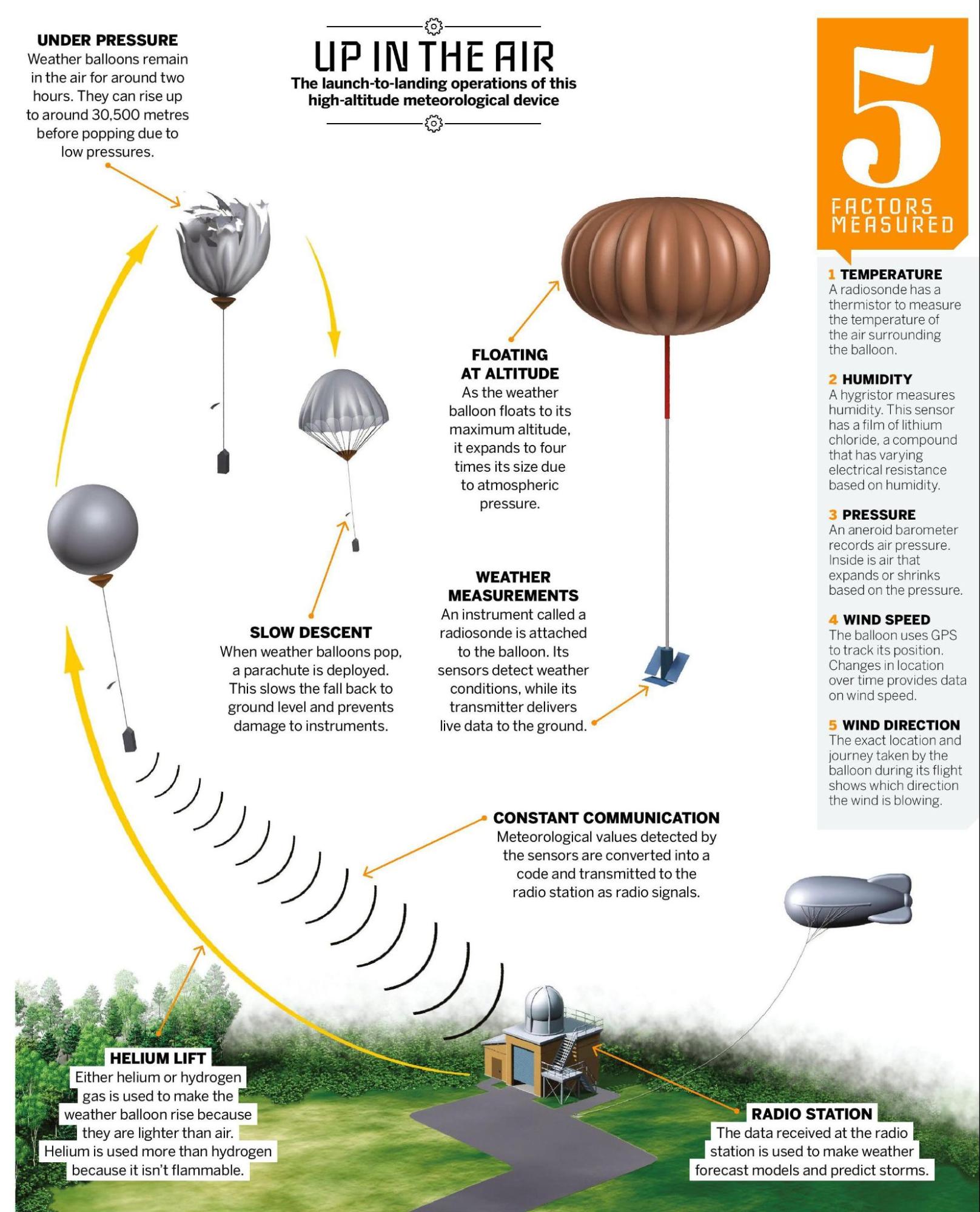

- परिचय: लियोन टेसरेंक डी बोर्ट (Léon Teisserenc de Bort) एक फ्राँसीसी मौसम वैज्ञानिक थे, जिन्होंने वर्ष 1896 में वेदर बैलून के उपयोग की शुरुआत की और ट्रोपोपॉज़ तथा समताप मंडल (स्ट्रैटोस्फीयर) की खोज की।

- वेदर बैलून बड़े लेटेक्स गुब्बारे होते हैं जो हीलियम या हाइड्रोजन से भरे होते हैं, जिन्हें मौसम विज्ञानी ऊपरी वायुमंडल (5,000 फीट से ऊपर) का अध्ययन करने के लिये उपयोग करते हैं।

- आधुनिक वेदर बैलून लगभग 2 घंटे में 1,15,000 फीट (35 किमी) तक ऊपर जा सकते हैं।

- मुख्य घटक: इनमें एक रेडियोसोंड लगा होता है, जो एक छोटा बैटरी से संचालित रेडियो ट्रांसमीटर होता है और लगभग 66 फीट नीचे लटकाया जाता है। यह तापमान, दाब, आर्द्रता और वायु की गति संबंधी वास्तविक समय (रियल-टाइम) डेटा एकत्रित कर रेडियो सिग्नलों के माध्यम से ग्राउंड स्टेशनों तक भेजता है।

- उच्च तकनीक वाले रेडियोसोंड हल्के, अधिक ऊर्जा-कुशल हैं और सटीक ट्रैकिंग तथा वायु मापन के लिये ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) का उपयोग करते हैं, हालाँकि इन्हें अभी भी वेदर बैलून का उपयोग करके प्रक्षेपित किया जाता है।

- महत्त्व: यह सतही अवलोकनों और उपग्रह डेटा के बीच के अंतर को पाटने में सहायता करता है तथा सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिये आवश्यक वायुमंडल की विस्तृत ऊर्ध्वाधर रूपरेखा प्रदान करता है।

- भारत का परिदृश्य: नेशनल बैलून फैसिलिटी (NBF), हैदराबाद की स्थापना 1960 के दशक में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और ISRO के बीच एक सहयोगी पहल के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य वायुमंडलीय तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिये हाई-एल्टिट्यूड साइंटिफिक बैलून के प्रक्षेपण को सक्षम बनाना था।

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और पूरे विश्व के 900 से अधिक मौसम केंद्र पूर्वानुमान की सटीकता बनाए रखने के लिये प्रतिदिन दो बार वेदर बैलून प्रक्षेपित करते हैं।

और पढ़ें: IMD द्वारा मौसम का अनुवीक्षण, निगरानी गुब्बारा