प्रारंभिक परीक्षा

16वीं एशियाई शेर गणना, 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

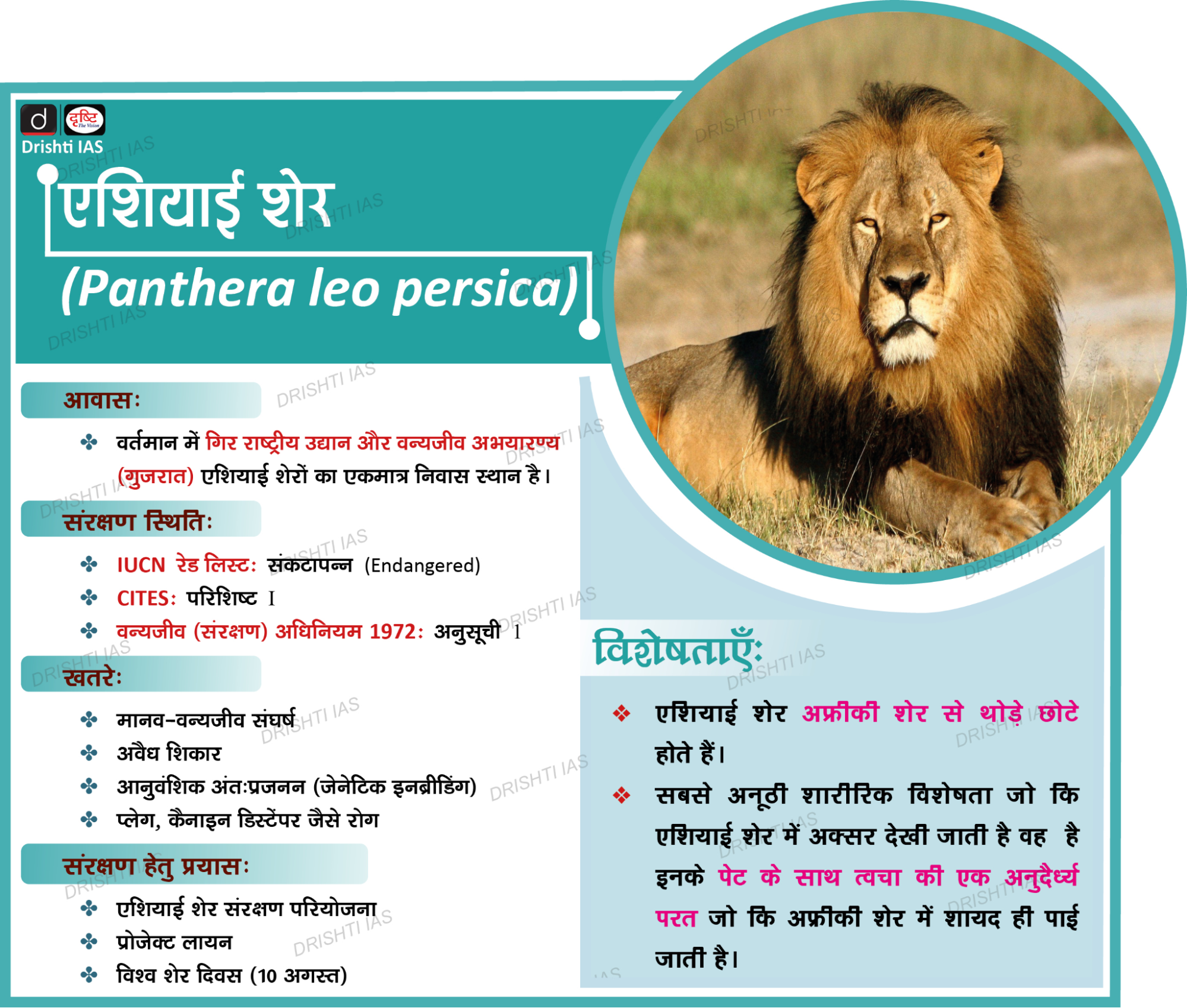

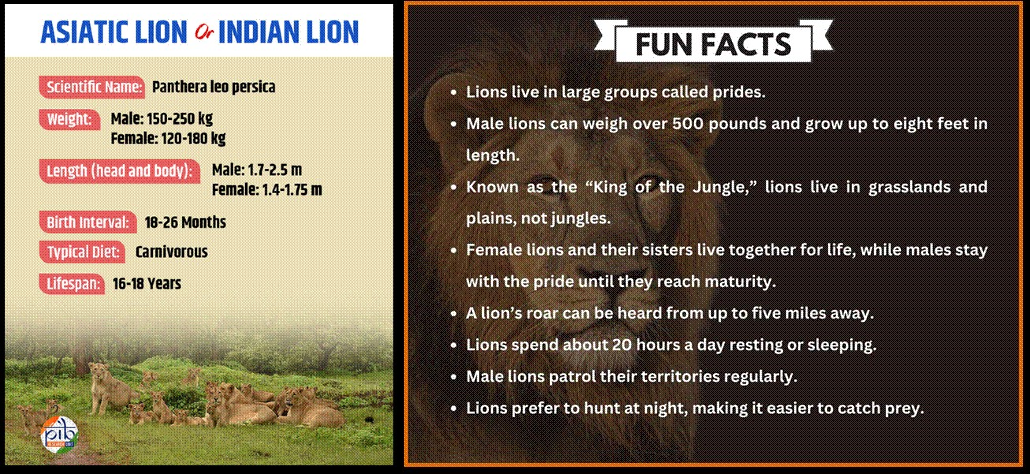

गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं शेर गणना 2025 के अनुसार, गुजरात में एशियाई शेरों (Panthera leo persica) की संख्या 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

16वीं एशियाई शेर गणना, 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- कुल संख्या: गुजरात में 891 एशियाई शेर हैं। यह संख्या वर्ष 2020 (15वीं गणना) के 674 शेरों से 32.2% अधिक है।

- वितरण: संरक्षित वन तथा अभयारण्य क्षेत्रों में 384 शेर हैं। गैर-वनीय क्षेत्रों में शेरों की संख्या वर्ष 2020 के 340 से बढ़कर वर्ष 2025 में 507 हो गई है।

- कुल शेरों में 44.22%, पारंपरिक रूप से संरक्षित अधिवासों से बाहर के क्षेत्रों से संबंधित हैं।

- गिर राष्ट्रीय उद्यान और आसपास के अभयारण्यों (गिर वन्यजीव अभयारण्य एवं पनिया वन्यजीव अभयारण्य) में 394 शेर हैं।

- अमरेली ज़िले में शेरों की संख्या 257 यानि सबसे अधिक है, जबकि मित्याला वन्यजीव अभयारण्य में शेरों की संख्या दोगुनी होकर 32 हो गई है।

- पोरबंदर के निकट बर्दा वन्यजीव अभयारण्य एक नव स्थापित शेर आबादी वाला क्षेत्र बन गया है, जहाँ वर्ष 1879 के बाद पहली बार 17 शेरों की उपस्थिति दर्ज़ की गई है।

- वर्ष 2025 की गणना में जेतपुर और बाबरा-जसदन के आसपास नवीन सैटेलाइट पॉपुलेशन की भी पहचान की गई है।

- वयस्क मादाएँ: वयस्क मादाओं की संख्या 330 दर्ज़ की गई, यह वर्ष 2020 से 27% की वृद्धि है, जो आगे और वृद्धि की अधिक संभावना को दर्शाती है।

- जनसंख्या में वृद्धि के कारण: प्रोजेक्ट लायन ने एशियाई शेरों के संरक्षण के लिये आवास स्थलों को पुन: स्थापित करने, शिकार आधार को सुदृढ़ करने और उनके संघर्षों को कम करने में मदद की है।

- गणना पद्धति: प्रत्यक्ष बीट सत्यापन (क्षेत्र को क्षेत्रों, ज़ोन और उप-ज़ोन में विभाजित किया गया था, जिसमें नामित अधिकारी, गणनाकार, पर्यवेक्षक एवं स्वयंसेवक शामिल थे) का उपयोग करके आयोजित की गई, यह पदचिह्न-आधारित बाघ सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक व सांख्यिकीय रूप से सुदृढ़ पद्धति है।

- यह कार्य मात्र तीन दिन में पूरा हो गया, जबकि बाघों की गणना में दो वर्ष का समय लगता है।

प्रोजेक्ट लायन क्या है?

- प्रोजेक्ट लायन: वर्ष 2020 में घोषित, प्रोजेक्ट लायन एक दीर्घकालिक पहल है जिसका उद्देश्य एक स्थायी वातावरण बनाकर एशियाई शेरों के भविष्य को सुरक्षित करना है जो उनके पारिस्थितिक तंत्र के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाता है।

- गुजरात के गिर परिदृश्य में क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना का ध्यान पर्यावास सुधार, निगरानी के लिये रेडियो कॉलरिंग और कैमरा ट्रैप जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष के शमन पर केंद्रित है।

- गुजरात वन विभाग इन संरक्षण उपायों को लागू करने में केन्द्रीय भूमिका निभाता है तथा संख्या प्रवृत्तियों और स्वास्थ्य पर नज़र रखने हेतु नियमित रूप से शेरों की गणना करता है।

- शेर संरक्षण में प्रौद्योगिकियाँ: ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-आधारित ट्रैकिंग जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग शेरों और वाहनों की निगरानी के लिये किया जाता है, जिससे कुशल निगरानी सुनिश्चित होती है।

- एक स्वचालित सेंसर ग्रिड जिसमें चुंबकीय, गति और अवरक्त ताप सेंसर शामिल हैं, वन्यजीव गतिविधि का पता लगाने तथा ट्रैक करने में सहायता करता है।

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित वास्तविक समय निगरानी समय पर विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करने और संरक्षण प्रयासों के प्रभावी प्रबंधन को सक्षम बनाती है।

नोट: अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने वर्ष 2025 में शेरों के लिये पहला ग्रीन स्टेटस असेसमेंट जारी किया, जो प्रजातियों की पुनर्प्राप्ति और संरक्षण प्रभाव को मापने के लिये एक वैश्विक मानक प्रदान करता है।

- IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीशीज में सूक्ष्मजीवों को छोड़कर सभी प्रजातियाँ शामिल हैं और इसमें आठ श्रेणियाँ (वनों में विलुप्त, गंभीर रूप से समाप्त, बड़े पैमाने पर समाप्त, मध्यम रूप से समाप्त, थोड़ा समाप्त, पूरी तरह से पुनः प्राप्त, गैर समाप्त और अनिश्चित का उपयोग किया गया है।

- IUCN रेड लिस्ट के विपरीत, जो विलुप्त होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित करती है, ग्रीन स्टेटस पुनर्प्राप्ति क्षमता और आवश्यक संरक्षण कार्यों पर प्रकाश डालता है। शेरों को बड़े पैमाने पर विलुप्त श्रेणी में रखा गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर : (a) |

रैपिड फायर

भारतीय याक जीनोमिक्स

स्रोत: TH

पहली बार, भारतीय वैज्ञानिकों ने भारतीय याक (Bos Grunniens) की गुणसूत्र-स्तरीय जीनोम संरचना को सफलतापूर्वक संकलित किया है, जो ऊँचाई या पर्वतीय क्षेत्रों में पायी जाने वाली एक महत्त्वपूर्ण गोजातीय प्रजाति है।

- भारतीय याक जीनोमिक्स: इस परियोजना में लॉन्ग-रीड सीक्वेंसिंग और उन्नत जैव सूचना विज्ञान का उपयोग किया गया, जिससे विशिष्ट गुणसूत्रों के लिये जीन का सटीक मानचित्रण संभव हो सका।

- लॉन्ग-रीड सीक्वेंसिंग एक DNA सीक्वेंसिंग विधि है जो DNA के लंबे हिस्सों (हज़ारों से लाखों बेस पेयर) को पढ़ती है, जबकि शॉर्ट-रीड सीक्वेंसिंग छोटे टुकड़ों (आमतौर पर 100-300 बेस पेयर) को पढ़ती है।

- जैव सूचना विज्ञान, DNA, RNA और प्रोटीन अनुक्रम जैसे बड़े जैविक डेटासेट का विश्लेषण एवं व्याख्या करने के लिये जीव विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा गणित को जोड़ता है।

- इसके अलावा, यह जीनोमिक्स अध्ययन एलील माइनिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ाने और स्थानीय पशुधन प्रबंधन में मदद करेगा।

- एलील माइनिंग, प्रजातियों के भीतर या उनके बीच रोग प्रतिरोधकता, सूखा सहिष्णुता, या उच्च उपज जैसे वांछनीय लक्षणों से जुड़ी आनुवंशिक विविधताओं की पहचान करती है।

- भारतीय याक: भारत में याक लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में 7,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर पाए जाते हैं।

- संरक्षण स्थिति:

- IUCN रेड लिस्ट स्थिति: सुभेद्य

- CITES : परिशिष्ट I

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 : अनुसूची I

- खाद्य पशु: वर्ष 2022 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने हिमालयन याक को 'खाद्य पशु' के रूप में स्वीकृति दे दी, जिससे इसकी घटती संख्या को रोकने में मदद के लिये खाद्य उत्पादन या उपभोग में इसके उपयोग की अनुमति मिल गई।

और पढ़ें: हिमालयन याक

प्रारंभिक परीक्षा

मिज़ोरम: पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

मिज़ोरम ने 95% साक्षरता दर के लक्ष्य को पार कर लिया है। PLFS सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, राज्य ने 98.20% कार्यशील साक्षरता हासिल की है, जो शिक्षा मंत्रालय के उल्लास (ULLAS - समाज में सभी के लिये आजीवन सीखने की समझ) कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षरता के मानदंडों को पूरा करता है।

- इससे पहले, लद्दाख पूर्णतः कार्यात्मक रूप से साक्षर घोषित होने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश था।

नोट: कार्यशील साक्षरता से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा रोज़मर्रा के कार्यों में पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल का उपयोग करने की क्षमता से है, जो व्यक्तिगत विकास और सामुदायिक भागीदारी में योगदान देता है।

उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (NILP) क्या है?

- उल्लास (समाज में सभी के लिये आजीवन सीखने की समझ): उल्लास (समाज में सभी के लिये आजीवन सीखने की समझ) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी अवधि वर्ष 2022 से 2027 तक है।

- इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों को सशक्त बनाने के लिये डिज़ाइन किया गया है, जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह गए हैं।

- कार्यान्वयन तंत्र: सामाजिक ज़िम्मेदारी और कर्त्तव्य की भावना, या 'कर्त्तव्य बोध' को बढ़ावा देने के लिये स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करना।

- प्रमुख घटक: इस योजना के पाँच घटक हैं, जिनमें आधारभूत साक्षरता और संख्या का ज्ञान, महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत् शिक्षा शामिल है।

-

मुख्य विशेषताएँ: दीक्षा मंच और उल्लास मोबाइल/वेब पोर्टल के माध्यम से शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है तथा क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री का समर्थन करता है।

- इसमें आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक मूल्यांकन परीक्षण (FLNAT) शामिल है, जो मूल्यांकन और प्रमाणन के लिये स्थानीय स्कूलों में द्विवार्षिक रूप से या आवश्यकतानुसार आयोजित किया जाता है।

शिक्षा से संबंधित अन्य सरकारी पहल

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

शिरुई लिली महोत्सव

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

जातीय संघर्ष के कारण दो वर्षों के विराम के बाद, मणिपुर का शिरुई लिली महोत्सव वर्ष 2025 (20 मई से 24 मई 2025) में पुनः आयोजित हो रहा है, जो सांस्कृतिक पुनरुद्धार और राज्य में समुदायों के बीच आवागमन व शांति बहाल करने के प्रयास का प्रतीक है।

- शिरुई लिली: शिरुई लिली (Lilium mackliniae) मणिपुर का राजकीय पुष्प है, यह गुलाबी-सफेद रंग का एक दुर्लभ फूल है जो केवल उखरूल ज़िले के शिरुई पहाड़ियों में पाया जाता है।

- इसकी खोज वर्ष 1946 में डॉ. फ्रैंक किंगडन वार्ड ने की थी और इसका नाम उनकी पत्नी जीन मैकलिन के नाम पर रखा गया था। इस फूल को वर्ष 1948 में रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी का मेरिट अवार्ड मिला था।

- यह अप्रैल से जून तक खिलता है, लगभग एक फुट लंबा होता है और इसका फूल घंटी के आकार का होता है।

- शिरुई लिली एक संकटग्रस्त प्रजाति है, जिसकी संख्या में गिरावट का कारण जलवायु परिवर्तन, आवास की हानि और जंगली बौने बाँस जैसी आक्रामक प्रजातियाँ हैं।

- शिरुई लिली महोत्सव: वर्ष 2017 में पहली बार आयोजित यह महोत्सव मणिपुर के दो प्रमुख पर्यटन आयोजनों में से एक है (दूसरा संगाई महोत्सव है)।

- शिरुई लिली महोत्सव पारिस्थितिकी पर्यटन, तांगखुल नागा संस्कृति और संरक्षण का उत्सव है। इसमें संगीत समारोह, सांस्कृतिक प्रदर्शन और अन्य सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होते हैं।

और पढ़ें: मणिपुर में हिंसा

रैपिड फायर

मेट्रोलॉजी और भारत की पहल

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025 मनाया।

- वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 2025: यह दिवस 20 मई 1875 को पेरिस में हस्ताक्षरित मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है, जिसने वैश्विक स्तर पर मात्रक प्रणाली को मानकीकृत करने के लिये मीट्रिक प्रणाली की स्थापना की थी।

- इसकी शुरुआत सबसे पहले वर्ष 1999 में भार एवं मापन की अंतर्राष्ट्रीय समिति (CIPM) द्वारा की गई थी।

- वर्ष 2025 की थीम है: "सभी समय के लिये, सभी लोगों के लिये मापन (Measurements for all times, for all people)" जो इतिहास, वर्तमान और भविष्य में मापन के निरंतर प्रभाव को उजागर करती है।

- मेट्रोलॉजी (मापविज्ञान): यह मापन के वैज्ञानिक अध्ययन की शाखा है, जो मात्रकों और उपकरणों के लिये सामान्य मानक स्थापित करती है। यह नौवहन, निर्माण, उत्पाद विकास, पर्यावरण निगरानी, चिकित्सा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- मेट्रोलॉजी UNESCO के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो एक बेहतर विश्व के लिये विज्ञान को प्रोत्साहित करने की बात करता है।

- मेट्रोलॉजी में भारत की पहल: भारत वर्ष 1957 में भार एवं माप मानक अधिनियम, 1956 के अधिनियमन के बाद मीटर कन्वेंशन में शामिल हुआ।

- भारत विश्व स्तर पर इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी (OIML) प्रमाण-पत्र जारी करने वाला 13वाँ देश बन गया, जिससे इसकी माप प्रणालियों में वैश्विक विश्वास बढ़ा है।

- ई-मैप पोर्टल, आसान लाइसेंसिंग, पंजीकरण और प्रवर्तन के लिये 18 राज्यों में लीगल मेट्रोलॉजी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाता है।

- मसौदा IST नियम 2025 के तहत "वन नेशन, वन टाइम" पहल की शुरुआत का उद्देश्य क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिलीसेकंड-सटीक भारतीय मानक समय (IST) प्रदान करना है, जिससे दूरसंचार और बैंकिंग जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को लाभ होगा।

|

मेट्रोलॉजी (मापविज्ञान) |

||

|

वैज्ञानिक (Scientific) |

औद्योगिक (Industrial) |

विधिक (Legal) |

|

1. मापन इकाइयों (SI) की स्थापना |

1. विनिर्माण में मापन का उपयोग |

1. विधि स्थापित करना, उदाहरण के लिये मापन यंत्रों के उपयोग हेतु |

|

2. नई मापन विधियों का विकास |

2. अन्य प्रक्रियाएँ तथा समाज में इनका उपयोग |

2. विधि का पर्यवेक्षण और प्रवर्तन |

|

3. मापन मानकों की प्राप्ति |

3. मापन यंत्रों की उपयुक्तता, उनका अंशांकन और गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करना |

3. मापन और मापन यंत्रों के लिये वैधानिक ट्रेसबिलिटी प्रणाली उपलब्ध कराना |

|

4. इन मानकों से समाज में उपयोगकर्त्ताओं तक ट्रेसबिलिटी का हस्तांतरण |

||

रैपिड फायर

अनावृष्टि संबंधी गुट्टाला अभिलेख

स्रोत: द हिंदू

कर्नाटक के हावेरी में खोजा गया एक दुर्लभ कन्नड़ अभिलेख, भारत में अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा (6,307 लोगों की मृत्यु) का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, जिसका इतिहास 18 अगस्त 1539 ई. का है।

- भगवान बसवेश्वर को श्रद्धांजलि देने के बाद शवों को दफनाया गया। यह भारत का सबसे पुराना ज्ञात अभिलेख है जिसमें प्राकृतिक आपदा में हुई मानवीय क्षति का स्पष्ट विवरण है।

- अभिलेख पत्थर या धातु जैसी सतत् सामग्री पर उत्कीर्ण किये गए पाठ होते हैं, जो घटनाओं, शाही फरमानों, दान या विजयों के स्मरण हेतु ऐतिहासिक अभिलेख के रूप में कार्य करते हैं।

- कर्नाटक में उल्लेखनीय अभिलेख:

- मास्की अभिलेख (तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व): अशोक के लघु अभिलेखों में से एक, इसमें पहली बार अशोक के लिये "देवानामप्रिय" (देवताओं का प्रिय) शीर्षक का प्रयोग किया गया है।

- ऐहोल अभिलेख (634 ई.): रविकीर्ति द्वारा संस्कृत में रचित इसमें पुलकेशिन द्वितीय की हर्षवर्धन सहित अन्य विजयों का वर्णन है।

- हल्मिडी अभिलेख (450 ई.): यह सबसे पुराना ज्ञात कन्नड़ अभिलेख है तथा प्रारंभिक कन्नड़ लिपि और काव्यात्मक रूप में लिखा गया है।

- इसमें कदंब राजा ककुस्थवर्मा का उल्लेख है और एक बलुआ पत्थर पर 16 पंक्तियाँ उकेरी गई हैं।

और पढ़ें: 900 साल पुराना चालुक्य अभिलेख