प्रारंभिक परीक्षा

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और भारत का विमानन क्षेत्र

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

नागर विमानन मंत्रालय के अधीन नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने ‘राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं’ का हवाला देते हुए भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर परिचालन कर रही तुर्की की हवाई अड्डा ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

- यह कार्रवाई उस समय कपश्चात् जब तुर्की ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का समर्थन किया।

नागर विमानन लाइसेंस हेतु विधिक ढाँचा

- भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 के अंतर्गत बनाए गए विमान नियम, 1937 के नियम 92 के अनुसार ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों के लिये सरकारी स्वीकृति अनिवार्य है।

- विमान सुरक्षा नियम, 2022 (नियम 11 एवं 12) के तहत नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक अनुपालन या राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर इस स्वीकृति को निलंबित या रद्द कर सकते हैं।

नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) क्या है?

- परिचय: BCAS भारत में नागर विमानन सुरक्षा के लिये राष्ट्रीय नियामक संस्था है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी करता है।

- स्थापना: इसे मूल रूप से जनवरी 1978 में पांडे समिति की सिफारिशों के पश्चात् नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के अंतर्गत एक प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में वर्ष 1987 में इसे नागर विमानन मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया।

- DGCA भारत से, भारत में और भारत के लिये वायु परिवहन सेवाओं का नियमन करता है। साथ ही यह नागर विमानन नियमों, वायु सुरक्षा तथा वायुयान उपयुक्तता मानकों को लागू करता है।

- प्रमुख कार्य: यह अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) के शिकागो कन्वेंशन के अनुलग्नक 17 के अनुरूप विमानन सुरक्षा मानक निर्धारित करता है, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण की देख-रेख करता है । हवाई अड्डों पर तैयारी एवं सतर्कता सुनिश्चित करने के लिये औचक निरीक्षण और मॉक ड्रिल आयोजित करता है।

ICAO एवं शिकागो कन्वेंशन क्या है?

- अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (ICAO) एक विशेष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में शिकागो कन्वेंशन द्वारा वैश्विक नागरिक विमानन को विनियमित करने के लिये की गई थी।

- यह वायु परिवहन के सुरक्षित, संरक्षित, कुशल एवं पर्यावरणीय रूप से सतत् विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानक और प्रक्रियाएँ निर्धारित करता है।

- यह कन्वेंशन हवाई क्षेत्र की संप्रभुता, विमान पंजीकरण, सुरक्षा से संबंधित नियमों को परिभाषित करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिये 5 मुख्य हवाई स्वतंत्रताएँ (बाद में बढ़ाकर 9 कर दी गईं) प्रदान करता है।

- इसमें विमानन ईंधन पर कर छूट का भी प्रावधान है।

- ICAO का मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है तथा भारत इसके 193 सदस्य देशों में से एक है।

विमानन उद्योग से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016

- क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)

- FDI नीति: हवाई परिवहन और रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (MRO) जैसे विमानन क्षेत्रों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।

- बुनियादी अवसरंचना का आधुनिकीकरण: परिचालन दक्षता तथा यात्री अनुभव को बढ़ाने के लिये डिजी यात्रा और NABH निर्माण।

- स्थायित्व प्रयास: दिल्ली एवं मुंबई जैसे हवाई अड्डों ने लेवल 4+ कार्बन मान्यता प्राप्त की और 73 हवाई अड्डे सौर ऊर्जा के साथ पूरी तरह से हरित ऊर्जा का उपयोग करते हैं तथा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे शुद्ध-शून्य उत्सर्जन को प्राथमिकता देते हैं।

भारत के विमानन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है, जो दक्षिण एशिया के एयरलाइन यातायात का 69% हिस्सा है तथा अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा हवाई यात्री बाज़ार बन जाएगा।

- वित्त वर्ष 2024-2025 (सितंबर 2024 तक) तक कुल यात्री यातायात 196.91 मिलियन था। यह क्षेत्र सीधे तौर पर 369,700 लोगों को रोज़गार देता है, जो 5.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का योगदान देता है और पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों सहित 7.7 मिलियन नौकरियों तथा 53.6 बिलियन अमरीकी डॉलर (GDP का 1.5%) का समर्थन करता है।

- परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 157 (2024) हो गई है तथा वर्ष 2047 तक इनकी संख्या 350-400 करने का लक्ष्य है।

और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, भारतीय वायुयान विधायक विधेयक 2024, फ्लाइट में यात्रियों का अभद्र व्यवहार।

प्रारंभिक परीक्षा

ब्लैक बॉक्स

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) ने अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर एयरलाइन के दुर्घटना स्थल से “ब्लैक बॉक्स” बरामद किया।

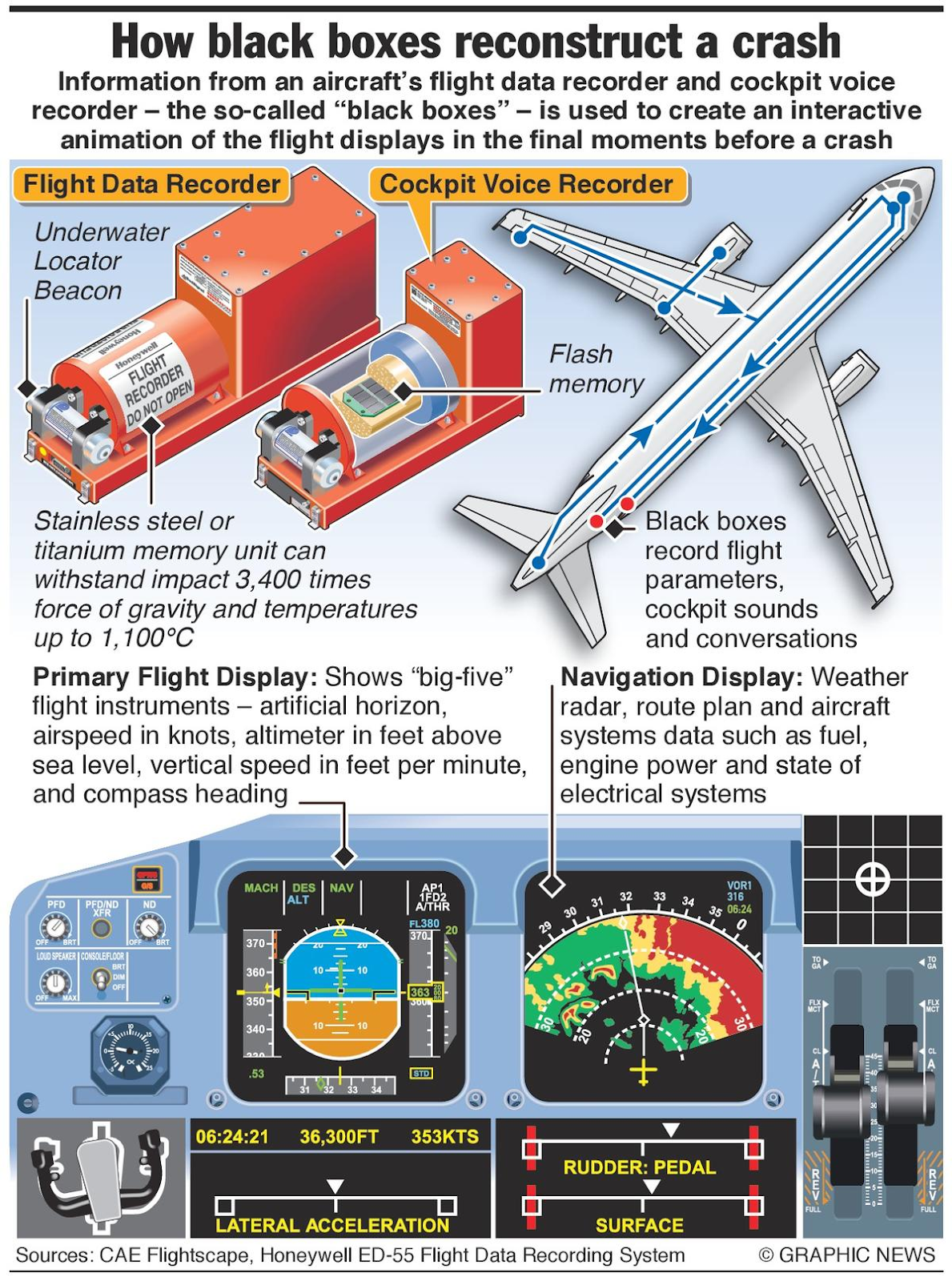

ब्लैक बॉक्स क्या है और वे कैसे कार्य करते हैं?

- परिचय: इसका आविष्कार वर्ष 1954 में ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक डॉ. डेविड वॉरेन ने किया था और वर्ष 1960 में इसे अनिवार्य कर दिया गया।

- विमानन में ब्लैक बॉक्स दो प्राथमिक उपकरणों से बने होते हैं: डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (DFDR) और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर (CVR), जो उड़ान के दौरान निरंतर डेटा रिकॉर्ड करते हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ: इसके नाम में "ब्लैक" शब्द होने के बावजूद, यह चमकीले नारंगी रंग का होता है (दृश्यता के लिये परावर्तक टेप के साथ), आयताकार आकार का होता है और अत्यधिक टक्कर तथा आग को सहने में सक्षम क्रैश-प्रतिरोधी यंत्र होता है।

- यह स्टील या टाइटेनियम जैसे मज़बूत पदार्थों से बना होता है और विमान के पिछले हिस्से में लगाया जाता है, जहाँ दुर्घटना का प्रभाव सामान्यतः सबसे कम होता है।

- कार्य प्रणाली: DFDR विमान की गति, ऊँचाई, इंजन प्रदर्शन, दिशा तथा फ्लाइट कंट्रोल गतिविधियों जैसे महत्त्वपूर्ण उड़ान मानकों को रिकॉर्ड करता है और उड़ान के पिछले 25+ घंटों का डेटा संग्रहित करता है।

- CVR कॉकपिट से ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलटों के बीच की बातचीत, अलार्म तथा परिवेशीय ध्वनियाँ शामिल होती हैं, और कम-से-कम 2 घंटे का डेटा संग्रहित करता है।

- यह डेटा उन विसंगतियों या विफलताओं की पहचान के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता, जो तुरंत स्पष्ट नहीं होती हैं।

- CVR कॉकपिट से ऑडियो रिकॉर्ड करता है, जिसमें पायलटों के बीच की बातचीत, अलार्म तथा परिवेशीय ध्वनियाँ शामिल होती हैं, और कम-से-कम 2 घंटे का डेटा संग्रहित करता है।

- सीमाएँ: यद्यपि ब्लैक बॉक्स विमानन दुर्घटना जाँच में अत्यंत महत्त्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे अचूक नहीं होते।

- मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 (2014) के मामले में ब्लैक बॉक्स से संकेत प्राप्त न हो पाने के कारण खोज और जाँच प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई।

- इसके अतिरिक्त, ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग की क्षमता नहीं होती, जिससे कॉकपिट में घटित घटनाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना सीमित हो जाता है।

फ्लाइट रिकॉर्डर का ऐतिहासिक विकास

- 1950: प्रथम पीढ़ी के फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) धातु की फॉयल का उपयोग कर डेटा रिकॉर्ड करते थे।

- 1953: जनरल मिल्स द्वारा लॉकहीड को पहला वाणिज्यिक FDR बेचा गया।

- 1954: डॉ. डेविड वॉरेन (ऑस्ट्रेलिया) ने कॉमेट जेट दुर्घटनाओं की जाँच के बाद आधुनिक FDR का आविष्कार किया।

- 1960: विमानों में FDR और CVR को अनिवार्य किया गया।

- 1965: दृश्यता के लिये इन्हें चमकीले नारंगी/पीले रंग में रंगना अनिवार्य किया गया।

- 1990: बेहतर स्थायित्व के लिये चुंबकीय टेप के स्थान पर सॉलिड-स्टेट मेमोरी का उपयोग आरंभ हुआ।

फ्लाइट रिकॉर्डर तकनीक में प्रमुख प्रगति

- स्वचालित तैनाती योग्य फ्लाइट रिकॉर्डर : ये इकाइयाँ विमान के पिछले हिस्से में स्थापित की जाती हैं तथा वॉयस एवं डेटा रिकॉर्डर को आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर (ELT) के साथ संयोजित करती हैं।

- दुर्घटना के दौरान ये स्वतः सक्रिय हो जाते हैं, जल पर तैरते हैं, स्थान संकेत प्रेषित करते हैं और तेज़ी से खोज एवं बचाव कार्य में सहायता करते हैं।

- स्वायत्त संकट ट्रैकिंग (Autonomous Distress Tracking): नई पीढ़ी के आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर (ELT) संकट की स्थिति में वास्तविक समय में स्थान का पता लगाने की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे किसी विमान के लापता होने का जोखिम कम हो जाता है।

- संयुक्त वॉइस एवं डेटा रिकॉर्डर (CVDR): ICAO के उस निर्देश का पालन करते हुए, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की अवधि को 2 घंटे से बढ़ाकर 25 घंटे करने की बात कही गई है, आधुनिक विमान अब ऐसे CVDR का उपयोग करते हैं, जो फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस दोनों को संग्रहीत करते हैं।

विमान दुर्घटना जाँच ब्यूरो (AAIB) क्या है?

- परिचय:विमानन मंत्रालय के तहत वर्ष 2012 में स्थापित, AAIB भारतीय हवाई क्षेत्र में होने वाली विमान दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जाँच करता है।

- यह जाँच स्वतंत्रता से अलग की जाती है, वैज्ञानिक जाँच सुरक्षा करती है, जिसे पहले नागरिक विमानन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा नियंत्रित किया जाता था।

- मुख्य कार्य एवं अधिदेश: विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जाँच) नियम, 2017 के अनुसार, AAIB सभी नागरिक विमानों की दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जाँच करता है, जो या तो 2250 किलोग्राम से अधिक भार वाले हों या जिनमें टर्बोजेट इंजन लगे हों।

- यह सार्वजनिक या परिवहन सुरक्षा के हित में अन्य मामलों पर भी विचार कर सकता है।

- इसके मुख्य कार्य में प्रदर्शन करना (जैसे, ब्लैक बॉक्स, गवाहों के बयान) एक साथ करना और उनका विश्लेषण करना, कार्य

उड़ान नियोजन के संबंध में और पढ़ें:

विमान उड़ान संचालन का सिद्धांत क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: विमान उड़ान संचालन का सिद्धांत

विमान व्यवसाय पर उच्च तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: हवाई परिचालन पर उच्च तापमान का प्रभाव

- प्रदर्शन का प्रदर्शन करना, सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करना और अंतिम प्रकाशित रिपोर्ट शामिल है।

- नियम 3 के अंतर्गत, AAIB द्वारा की जाने वाली जाँच का एकमात्र उद्देश्य दुर्घटनाओं की रोकथाम है, न कि किसी को दोषी ठहराना या उत्तरदायित्व निर्धारित करना।

प्रारंभिक परीक्षा

DNA पहचान तकनीक

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुर्घटना के बाद अधिकारियों ने पीड़ितों की पहचान की पुष्टि के लिये DNA पहचान विधि का उपयोग किया।

- जब शव के अवशेष अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब DNA विश्लेषण सामूहिक मृत्यु दुर्घटनाओं में व्यक्तियों की पहचान के लिये सर्वोत्तम मानक बन जाता है, जैसा कि इस घटना में हुआ।

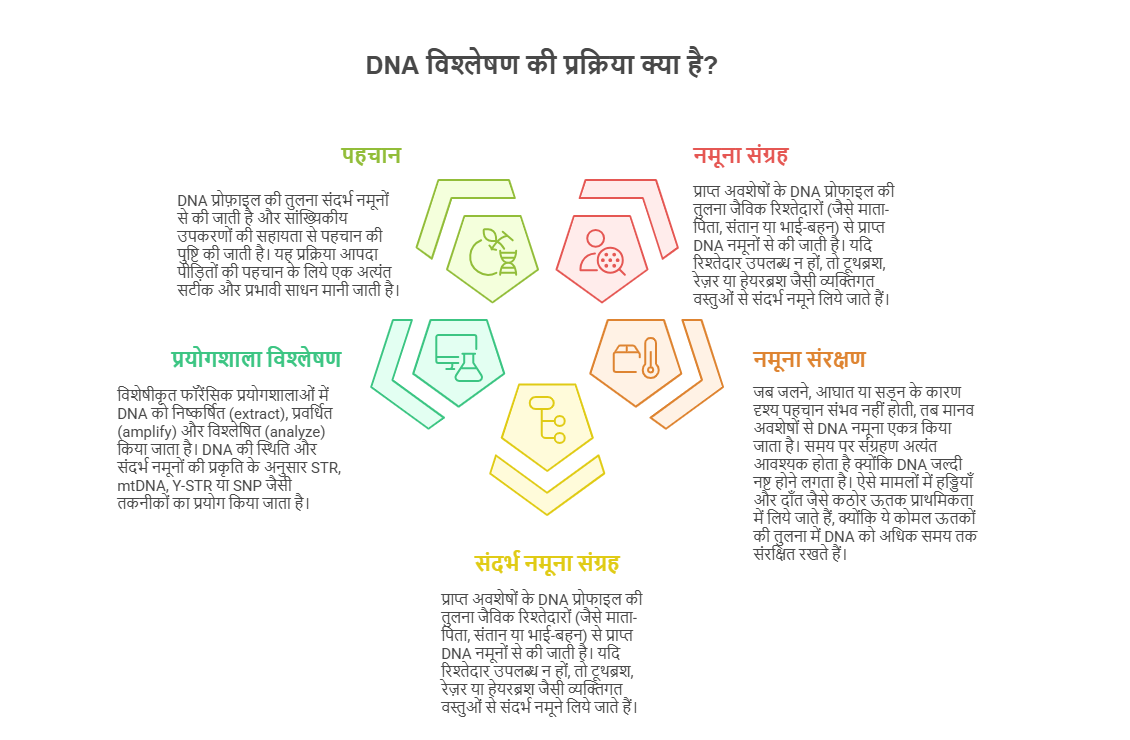

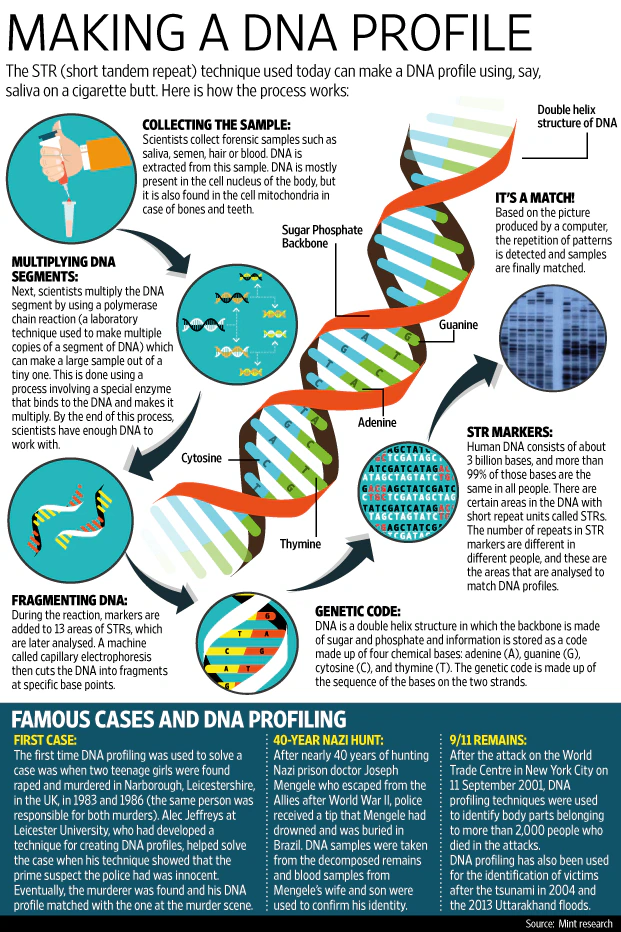

DNA विश्लेषण तकनीक एवं आपदा पीड़ित पहचान में इसका अनुप्रयोग क्या है?

- परिचय: DNA विश्लेषण तकनीक से आशय उन वैज्ञानिक विधियों से है, जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति की आनुवंशिक सामग्री (DNA) की परीक्षण पहचान, पारिवारिक संबंधों की जाँच अथवा आनुवंशिक गुणों का पता लगाने के लिये किया जाता है।

- DNA प्रोफाइलिंग का उपयोग व्यक्तियों के DNA के विशिष्ट क्षेत्रों की जाँच करके उनकी पहचान करने के लिये किया जाता है।

- DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) यूकेरियोटिक कोशिकाओं के नाभिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (बैक्टीरिया) के कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है।

- यह एक अनुवंशिक खाका (ब्लूप्रिंट) होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के लिये अद्वितीय होता है, सिवाय एक जैसे जुड़वाँ (इडेंटिकल ट्विन्स) के और यह मानव शरीर की लगभग प्रत्येक कोशिका में मौजूद होता है।

- हालाँकि मानव DNA का 99.9% भाग सभी व्यक्तियों में समान होता है, लेकिन शेष 0.1% भाग में विभिन्नताएँ होती हैं, विशेष रूप से शॉर्ट टैंडेम रिपीट्स (STR) नामक क्षेत्रों में, जो प्रत्येक व्यक्ति की DNA प्रोफाइल को विशिष्ट बनाती हैं।

- DNA विश्लेषण की तकनीकें:

- STR विश्लेषण फॉरेंसिक DNA पहचान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यह न्यूक्लियर DNA में मौजूद छोटी, दोहराव वाली अनुक्रमिकताओं (सीक्वेंस) की जाँच करता है, जो व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होती हैं।

- 15 या अधिक STR लोकी का विश्लेषण करके पहचान की अत्यधिक सटीकता के साथ पुष्टि की जा सकती है। हालाँकि, यदि न्यूक्लियर DNA अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया हो तो इस तकनीक की विश्वसनीयता कम हो जाती है।

- माइटोकॉन्ड्रियल DNA (mtDNA) विश्लेषण: इसका उपयोग तब किया जाता हैं, जब परमाणु DNA अनुपस्थित या क्षीण हो जाता है, mtDNA विश्लेषण मातृवंशीय आनुवंशिक पदार्थ पर केंद्रित होता है।

- चूँकि mtDNA प्रत्येक कोशिका में अनेक प्रतियों में मौजूद होता है, इसलिये यह क्षतिग्रस्त अवशेषों में अधिक समय तक सुरक्षित रह सकता है।

- पहचान मातृ पक्ष के रिश्तेदारों जैसे माँ, मातृ भाई-बहन या मामा-मौसी से मिलान करके की जाती है।

- Y-क्रोमोसोम STR विश्लेषण: यह विधि Y क्रोमोसोम पर स्थित STR की जाँच करती है, जो पिता से पुत्र को पैतृक वंशागति के माध्यम से प्राप्त होती है।

- यह विशेष रूप से पुरुष पीड़ितों की पहचान के लिये उपयोगी होता है, जिसमें उनके DNA की तुलना पैतृक पुरुष संबंधियों के DNA से की जाती है। यह तब भी प्रभावी होता हैं, जब रेफरेंस के लिये केवल दूर के पुरुष रिश्तेदार ही उपलब्ध हों।

- एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता (Single Nucleotide Polymorphism- SNP) विश्लेषण: SNP विश्लेषण का उपयोग तब किया जाता है, जब DNA अत्यधिक क्षीण हो जाता है और अन्य विधियाँ व्यवहार्य नहीं होती हैं।

- यह जीनोम में एकल आधार युग्मों में भिन्नताओं की पहचान करता है। हालाँकि STR विश्लेषण की तुलना में कम भेदभावपूर्ण, SNP तब उपयोगी होते मैं, जब पहचान के लिये केवल लिमिटेड रेफरेंस मटेरियल या पर्सनल आइटम उपलब्ध होते हैं।

- STR विश्लेषण फॉरेंसिक DNA पहचान में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली विधि है। यह न्यूक्लियर DNA में मौजूद छोटी, दोहराव वाली अनुक्रमिकताओं (सीक्वेंस) की जाँच करता है, जो व्यक्तियों के बीच काफी भिन्न होती हैं।

DNA प्रोफाइलिंग पर अधिक जानकारी:

भारत में DNA प्रोफाइलिंग के संबंध में कानूनी प्रावधान क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: भारत में DNA प्रोफाइलिंग से संबंधित कानूनी प्रावधान

DNA प्रोफाइलिंग की सीमाएँ क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक करें: DNA प्रोफाइलिंग की सीमाएँ

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (a) DNA बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? (2022) उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (B) प्रश्न: विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा एक सही नहीं है? (2019) (a) विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिये गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। उत्तर: (a) |

रैपिड फायर

बोको हराम

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

नाइजीरिया बोको हराम और उसके गुटों द्वारा नेतृत्व किये जा रहे एक नये उग्रवाद का सामना कर रहा है, जो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा बना हुआ है।

बोको हराम:

- बोको हराम एक इस्लामी सांप्रदायिक आंदोलन है जो वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर नाइजीरिया में उभरा, जिसकी स्थापना मोहम्मद यूसुफ ने की थी।

- वे मुख्य रूप से नाइजीरिया के उत्तरी राज्यों, विशेषकर योबे, कानो, बाउची, बोर्नो और कडुना में निवास करते हैं।

- बोको हराम (जिसका अर्थ है 'पश्चिमी शिक्षा निषिद्ध है') पश्चिमी शैली की शिक्षा और पंथनिरपेक्ष शासन का विरोध करता है और इसका उद्देश्य एक इस्लामी राज्य की स्थापना करना है।

- यह 1990 के दशक के मध्य में नाइजीरिया में एक उदारवादी इस्लामी समूह के रूप में उभरा, जो बियाफ्रान युद्ध (1967-70) के बाद की शिकायतों से प्रभावित था, जिसमें पश्चिमी शक्तियों और तेल हितों द्वारा समर्थित सरकारी दमन के कारण 2 मिलियन से अधिक मृत्यु हुईं।

- वे नाइजीरिया, नाइजर, चाड और कैमरून की सीमाओं के पार सक्रिय हैं तथा दमन के प्रयासों के बावजूद अफ्रीका में सबसे घातक आतंकवादी समूहों में से एक बने हुए हैं।

नाइजीरिया:

- नाइजीरिया (जिसे अफ्रीका का विशालकाय (Giant of Africa) देश भी कहा जाता है) पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन और गिनी की खाड़ी से लगती है।

- अफ्रीका में इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है और विश्व में यह छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसके अतिरिक्त यह अफ्रीका में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।

- 1960 में इसे ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त हुई और अबुजा इसकी राजधानी बनी।

- यह देश कैमरूनियन हाइलैंड्स से घिरा हुआ है और प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से समृद्ध है।

और पढ़ें: बोको हराम, नाइजीरिया 9वाँ ब्रिक्स साझेदार देश बना

रैपिड फायर

भारतीय वनों पर GFW 2024 रिपोर्ट

स्रोत: बी.एस.

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW), अमेरिका स्थित शोध संगठन विश्व संसाधन संस्थान (WRI) द्वारा विकसित एक ओपन-सोर्स वन निगरानी मंच, ने हाल ही में वर्ष 2001 से 2024 तक भारत में वनों की कटाई और वन क्षरण की प्रवृत्तियों से संबंधित आंकड़े जारी किये हैं।

भारत के वनों पर WRI रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

वन और वृक्ष आवरण में परिवर्तन की सीमा (2001–2024):

- वर्ष 2001 से 2024 के बीच भारत ने 23.1 लाख हेक्टेयर वृक्ष आवरण खो दिया, जो वर्ष 2000 के बाद 7.1% की गिरावट है, जिससे 1.29 गीगाटन CO₂ उत्सर्जन हुआ।

- केवल वर्ष 2024 में ही भारत ने 1.5 लाख हेक्टेयर प्राकृतिक वन खो दिए, जिससे लगभग 68 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन हुआ।

- प्राथमिक वनों की हानि वर्ष 2023 में 17,700 हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2024 में 18,200 हेक्टेयर हो गई।

- वर्ष 2002 से 2024 के बीच 348,000 हेक्टेयर (5.4%) आर्द्र प्राथमिक वनों (परिपक्व उष्णकटिबंधीय वन जिन्हें हाल ही में साफ नहीं किया गया है) का क्षरण हुआ, जो कुल वृक्ष आवरण हानि का 15% है।

- वर्ष 2001 से 2024 के बीच आग लगने के कारण 36,200 हेक्टेयर वृक्ष आवरण नष्ट हुआ, जिसकी अधिकतम हानि वर्ष 2008 में 2,770 हेक्टेयर रही।

- हानियों के बावजूद, भारत ने वर्ष 2000 से 2020 के बीच 1.78 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण में वृद्धि की, जो वैश्विक शुद्ध वृद्धि में 1.4% का योगदान है (शीर्ष 3 लाभार्थी: रूस, कनाडा, अमेरिका)।

वनों की कटाई के प्रमुख कारक:

- पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि, लकड़ी की कटाई और बुनियादी ढाँचे के कारण वनों की हानि सर्वाधिक है। मध्य भारत खनन से प्रभावित है, जबकि पश्चिमी घाटों पर सड़क निर्माण, पर्यटन और वृक्षारोपण का दबाव है।

- वैश्विक स्तर पर भारत वनों की कटाई के मामले में (2015–2020) दूसरे स्थान पर रहा, जहाँ प्रतिवर्ष 6.68 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र नष्ट हुआ (FAO)।

और पढ़ें: भारत के वनों का पुनरुद्धार, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023

रैपिड फायर

कश्मीर में यूरेशियन ओटर

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

यूरेशियन ओटर (सामान्यतः ओटर, जिसे स्थानीय तौर पर वुडर के नाम से जाना जाता है) को 25-30 वर्ष बाद कश्मीर में देखा गया है। यह ऐतिहासिक रूप से दाचीगाम, डल झील की सहायक नदियों, रंबियारा धारा और लिद्दर नदी (पहलगाम में) में पाया गया है।

यूरेशियन ओटर (Lutra lutra)

- परिचय: यह यूरेशिया का मूल निवासी एक अर्द्ध-जलीय मांसाहारी स्तनपायी है।

- यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि इसकी उपस्थिति स्वच्छ जल और स्वस्थ जलीय जैवविविधता का सूचक है।

- भारत में पाई जाने वाली अन्य प्रजातियों में स्मूथ-कोटेड ओटर्स (संपूर्ण भारत में) और छोटे पंजे वाले ओटर/ ऊदबिलाव (हिमालय और दक्षिणी भारत में) शामिल हैं।

- वर्गीकरण: यह लूट्रा वंश, लूट्रिनी कुल, कार्निवोरा गण से संबंधित है।

- आहार: मुख्य रूप से मछली, क्रस्टेशियन और उभयचरों पर भोजन करता है और कभी-कभी सरीसृप, पक्षी, अंडे, कीड़े और कृमि का सेवन करता है।

- आवास एवं व्यवहार:

- हिमालय, पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी घाट में पाया जाता है।

- यह नदियों, झीलों, झरनों और आर्द्रभूमि जैसे स्वच्छ लवणीय जल के पारिस्थितिकी तंत्रों को पसंद करता है और तटीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है।

- यह मुख्य रूप से रात्रिचर (रात में सक्रिय) होता है, जल स्रोतों के पास बिल (जिसे होल्ट्स कहा जाता है) बनाता है और अधिकतर अकेला ही रहता है, हालाँकि कभी-कभी मादाएँ अपने शावकों के साथ देखी जाती हैं।

- संरक्षण की स्थिति:

- IUCN: निकट संकटग्रस्त

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: अनुसूची II

- CITES: परिशिष्ट I

और पढ़ें: सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व में यूरेशियन ओटर रेडियो-टैग किया

रैपिड फायर

समुद्री दुर्घटनाओं का विनियमन

स्रोत: द हिंदू

केरल के तट के पास हाल ही में हुई समुद्री दुर्घटनाएँ (व्यापारिक जहाज़ों में आग लगना और उनका डूबना) वैश्विक व्यापार में उत्तरदायित्व ढाँचे को लेकर गंभीर चिंताएँ उजागर करती हैं।

- वैश्विक नौवहन मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) द्वारा प्रदूषण, सुरक्षा एवं दायित्व से संबंधित कन्वेंशनों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें भारत सहित सदस्य देश घरेलू कानूनों में अपनाते हैं।

- प्रमुख कन्वेंशनों में भारत की स्थिति: भारत ने अभी तक 2004 की बैलास्ट वॉटर कन्वेंशन तथा 2010 के हानिकारक और विषैले पदार्थ (HNS) कन्वेंशन जैसे महत्त्वपूर्ण कन्वेंशनों की पुष्टि नहीं की है, जिससे पर्यावरणीय क्षति के लिये क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की इसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FOC): जहाज़ प्रायः यूनान (Greece) और चीन जैसे देशों की कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं, परन्तु उन्हें लाइबेरिया और मार्शल द्वीप जैसे देशों में आसान संचालन और कम निगरानी के लिये पंजीकृत किया जाता है, जिसे "फ्लैग्स ऑफ कन्वीनियंस (FOC)" कहा जाता है, हालाँकि ये जहाज़ IMO मानकों के अधीन ही होते हैं।

- हानि एवं पर्यावरणीय क्षति के लिये दायित्व: कार्गो की हानि एवं पर्यावरणीय क्षति दोनों के लिये दायित्व जहाज़ के मालिक पर होता है, जिसे आमतौर पर प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी (P&I) क्लब्स नामक बीमा समूहों के माध्यम से कवर किया जाता है, जो जोखिम को आपस में साझा करते हैं।

- हालाँकि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत कार्गो क्षति के लिये उत्तरदायित्व की एक अधिकतम सीमा निर्धारित है, लेकिन पर्यावरणीय क्षति (जैसे तेल प्रदूषण) के लिये मुआवज़े की कोई सीमा नहीं है और यह जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (MARPOL) के तहत प्रदूषक भुगतान सिद्धांत का पालन करता है ।

- जहाज़ी मलबे को हटाने की ज़िम्मेदारी नैरोबी कन्वेंशन ऑन द रिमूवल ऑफ रेक्स, 2007 के तहत जहाज़ के मालिक पर होती है, जिसके भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

और पढ़ें: भारत के समुद्री क्षेत्र में विकास