प्रारंभिक परीक्षा

क्रिटिकल मिनिरल्स पर चीन का निर्यात प्रतिबंध

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत अर्द्धचालकों के लिये आवश्यक एक क्रिटिकल मिनिरल जर्मेनियम के निर्यात प्रतिबंधों को लेकर चीन से वार्ता कर रहा है।

- चीन, जो विश्व के आधे से अधिक जर्मेनियम का उत्पादन करता है, ने इस क्रिटिकल मिनिरल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे भारत में उन उद्योगों पर प्रभाव पड़ा है जो आयात पर निर्भर हैं।

- ये निर्यात प्रतिबंध चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा, अमेरिका द्वारा लगाए गए शुल्कों का प्रतिकार करने, और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं पर अपना नियंत्रण मज़बूत करने की रणनीति का हिस्सा हैं।

जर्मेनियम:

- परिचय: यह एक चमकदार, कठोर, रजत-सफेद अर्द्ध-धातु है जिसकी क्रिस्टलीय संरचना हीरे के समान होती है।

- उपयोग: इसका व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिक्स में उपयोग होता है, विशेष रूप से फाइबर-ऑप्टिक केबलों, इन्फ्रारेड इमेजिंग उपकरणों और फाइबर-ऑप्टिक प्रीफॉर्म्स में, जो इंटरनेट अवसंरचना के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- यह सोलर सेल (solar cells) में भी उपयोग किया जाता है क्योंकि इसमें ऊष्मा प्रतिरोधकता (heat resistance) और उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता (higher energy conversion efficiency) होती है।

- वैश्विक उत्पादन: चीन विश्व का सबसे बड़ा जर्मेनियम उत्पादक और निर्यातक है, जो वैश्विक जर्मेनियम उत्पादन का 60% हिस्सा प्रदान करता है।

क्रिटिकल मिनिरल क्या हैं?

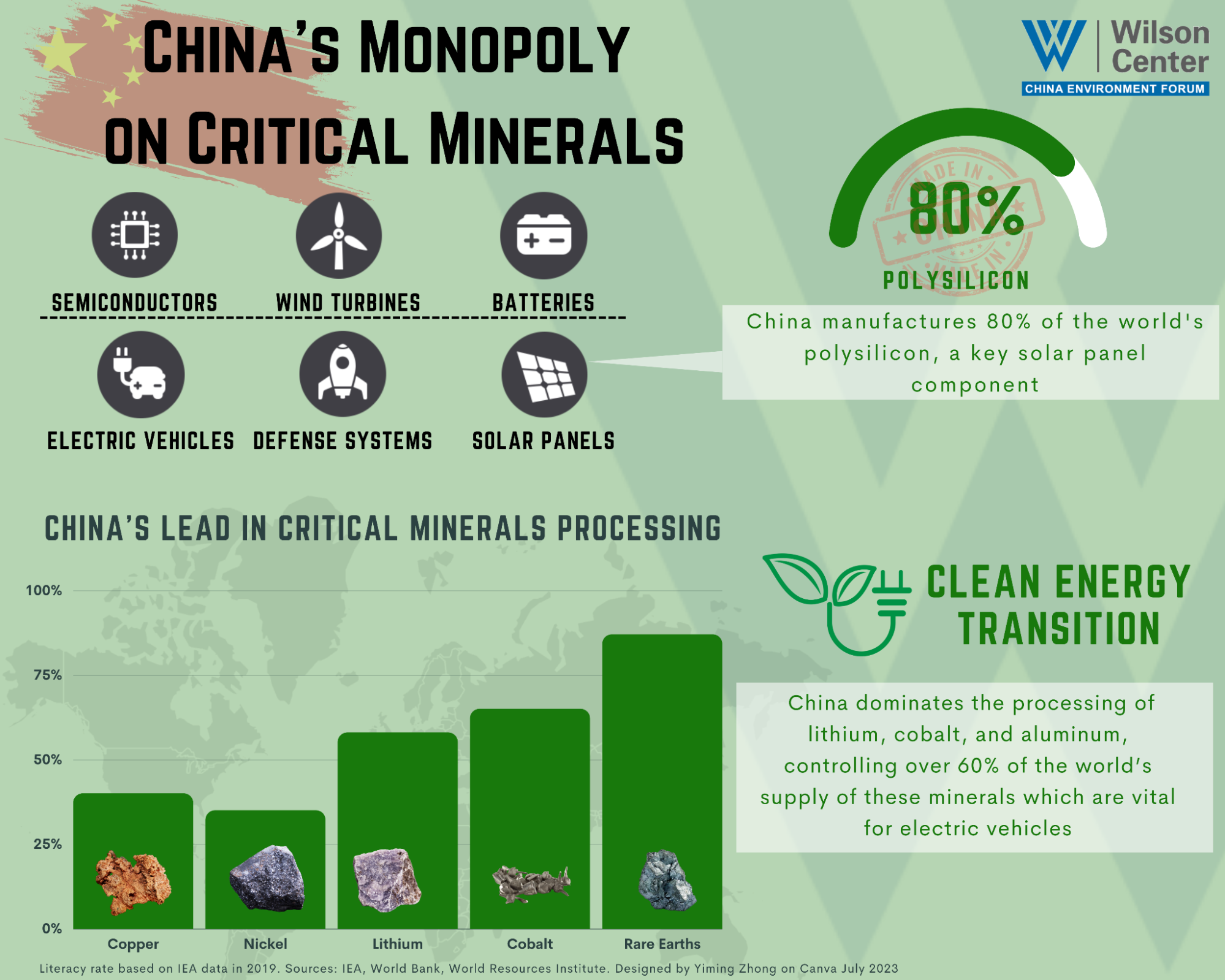

- परिचय: ताँबा, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्व जैसे क्रिटिकल मिनिरल आज की तेज़ी से बढ़ती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के आवश्यक घटक हैं, जिनमें विंड टर्बाइन और विद्युत नेटवर्क से लेकर इलेक्ट्रिक वाहन तक शामिल हैं।

- भारत ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स की पहचान की है, जिनमें एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट और जर्मेनियम शामिल हैं ।

- चीन दुर्लभ मृदा सहित कई क्रिटिकल मिनरल्स के वैश्विक प्रसंस्करण में योगदान देता है तथा प्रसंस्करण क्षमता का अनुमानतः 80-90% हिस्सा चीन के नियंत्रण में है।

- भारत के लिये महत्त्व: वे नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जिनकी विश्व भर के देशों की “नेट ज़ीरो” प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये आवश्यकता होगी।

- क्रिटिकल मिनिरल EV, सोलर पैनल और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिये आवश्यक हैं।

- क्रिटिकल मिनिरल AI, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो तकनीकी आत्मनिर्भरता के लिये भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में चेतावनी दी गई है कि वे कच्चे तेल की तरह भू-राजनीतिक विवाद का विषय बन सकते हैं।

- भारत की निर्भरता: भारत क्रिटिकल मिनरल्स के लिये आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, विशेष रूप से चीन से।

- बिस्मथ, लिथियम और सिलिकॉन सहित ये खनिज फार्मास्यूटिकल्स, अर्द्ध-चालक और एयरोस्पेस जैसे उद्योगों के लिये आवश्यक हैं।

|

क्रम संख्या |

क्रिटिकल मिनरल्स |

प्रतिशत (2020) |

प्रमुख आयात स्रोत (2020) |

|

1 |

लिथियम |

100% |

चिली, रूस, चीन, आयरलैंड, बेल्जियम |

|

2 |

कोबाल्ट |

100% |

चीन, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, अमेरिका, जापान |

|

3 |

निकेल |

100% |

स्वीडन, चीन, इंडोनेशिया, जापान, फिलीपींस |

|

4 |

वैनाडियम |

100% |

कुवैत, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, चीन, अमेरिका |

|

5 |

नियोबियम |

100% |

ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया |

|

6 |

जर्मेनियम |

100% |

चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्राँस, अमेरिका |

|

7 |

रूबिडियम |

100% |

रूस, यूके, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, चीन |

|

8 |

बेरिलियम |

100% |

रूस, यूके, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, चीन |

|

9 |

टैंटलम |

100% |

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका |

|

10 |

स्ट्रॉन्शियम |

100% |

चीन, अमेरिका, रूस, एस्टोनिया, स्लोवेनिया |

|

11 |

ज़िरकोनियम |

100% |

ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, अमेरिका |

|

12 |

ग्रेफाइट (प्राकृतिक) |

60% |

चीन, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक, वियतनाम, तंज़ानिया |

|

13 |

मैंगनीज़ |

50% |

दक्षिण अफ्रीका, गैबॉन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन |

|

14 |

क्रोमियम |

2.5% |

दक्षिण अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, ओमान, स्विट्ज़रलैंड, तुर्किये |

|

15 |

सिलिकॉन |

<1% |

चीन, मलेशिया, नॉर्वे, भूटान, नीदरलैंड्स |

भारत में क्रिटिकल मिनरल्स के प्रमुख अनुप्रयोग और उपलब्धता क्या हैं?

|

क्र. सं. |

क्रिटिकल मिनिरल |

प्रमुख अनुप्रयोग |

भारत में उपलब्धता |

|

1 |

कैडमियम |

विद्युत उपकरण, रासायनिक उत्पाद, सौर सेल, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एवं सिल्वर सोल्डरिंग का निर्माण |

कैडमियम जस्ता प्रगलन और शोधन के दौरान एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है । |

|

2 |

कोबाल्ट |

इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी, संक्षारण प्रतिरोधी मिश्र धातु, एयरोस्पेस अनुप्रयोग, रंग और रंजक, कार्बनिक एवं अकार्बनिक रासायनिक यौगिक। |

उपलब्ध नहीं है। वर्तमान आवश्यकताएँ आयात के माध्यम से पूरी की जाती हैं। |

|

3 |

ताँबा |

इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, सौर पैनल, ऑटोमोटिव उद्योग। |

वर्तमान तांबा सांद्र उत्पादन, तांबा प्रगलन संयंत्रों और रिफाइनरियों की मांग का केवल 4% ही पूरा करता है, जिसके लिये भारी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है। |

|

4 |

गैलियम |

अर्द्ध-चालक, इंटीग्रेटेड सर्किट , एल.ई.डी., विशेष थर्मामीटर, बैरोमीटर सेंसर। |

एल्युमिना के उत्पादन के दौरान गैलियम को एक उप-उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है । दो संयंत्रों, अर्थात् उत्तर प्रदेश के रेणुकूट स्थित हिंडाल्को और ओडिशा के नाल्को दामनजोड़ी एल्यूमिना रिफाइनरी, ने अतीत में गैलियम की खोज की थी। |

|

5 |

जर्मेनियम |

ऑप्टिकल फाइबर, सैटेलाइट, सोलर सेल, इन्फ्रारेड नाइट विज़न सिस्टम। |

उपलब्ध नहीं है। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति आयात से की जाती है। |

|

6 |

ग्रेफाइट |

बैटरी, स्नेहक, EV के लिये ईंधन सेल, इलेक्ट्रिक वाहन |

9 मिलियन टन का भंडार मौजूद है। |

|

7 |

लिथियम |

इलेक्ट्रिक वाहन, रिचार्जेबल बैटरी, काँच के बने पदार्थ, सिरेमिक, ईंधन विनिर्माण, स्नेहक। |

जम्मू-कश्मीर के रियासी ज़िले के सलाल-हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के अनुमानित संसाधन पाए गए हैं। |

|

8 |

निकल |

स्टेनलेस स्टील, सोलर पैनल, बैटरी, एयरोस्पेस, रक्षा अनुप्रयोग, इलेक्ट्रिक वाहन। |

वेदांता का गोवा में निकोमेट नाम से निकल और कोबाल्ट संयंत्र है। |

|

9 |

रेयर अर्थ एलिमेंट्स (REE) |

स्थायी चुंबक, उत्प्रेरक, पॉलिशिंग, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा तकनीक, पवन ऊर्जा, विमानन और अंतरिक्ष |

भारत में समुद्र तट की रेत से प्राप्त मोनाजाइट का अनुमानित संसाधन 11.93 मिलियन टन है, जिसमें 55%–65% रेयर अर्थ ऑक्साइड्स होते हैं। |

|

10 |

सिलिकॉन |

अर्द्ध-चालक, इलेक्ट्रॉनिक्स और परिवहन उपकरण, पेंट, एल्युमिनियम मिश्रधातु |

भारत ने वर्ष 2022 के अनुसार 59,000 मीट्रिक टन सिलिकॉन का उत्पादन किया और उत्पादन में 12वें स्थान पर है। |

क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये भारत की पहल क्या हैं?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. हाल में तत्त्वों के एक वर्ग, जिसे ‘दुर्लभ मृदा धातु’ कहते हैं, की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई। क्यों? (2012)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

रैपिड फायर

इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर

स्रोत: ईटी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत इंदौर, मध्य प्रदेश को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है।

- यह उपलब्धि, जिसे विश्व बैंक द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है, "भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" (Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in the Act of Begging) के तहत किये गए निरंतर पुनर्वास प्रयासों का परिणाम है, जो स्माइल योजना (SMILE scheme) की एक उप-योजना है।

भिक्षावृत्ति:

- भिक्षावृत्ति या भीख मांगने में विभिन्न कार्यों जैसे गाना, वस्तुएँ बेचना या विकृतियाँ प्रदर्शित करके भिक्षा मांगना शामिल है।

- स्थिति: जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 4.13 लाख भिखारी हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। SECC 2011 के अनुसार 6.62 लाख ग्रामीण परिवार भिक्षावृत्ति पर निर्भर हैं।

- संवैधानिक आधार: आहिंडन अथवा वैग्रेंसी (भिक्षावृत्ति सहित) समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15), जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।

- कोई केन्द्रीय कानून नहीं : भारत में भिक्षावृत्ति पर एक समान केंद्रीय कानून का अभाव है और बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 के तहत एक मुख्य कानून के रूप में कार्य करता है, जो भिक्षावृत्ति को अपराध बनाता है तथा भिखारियों को व्यापक रूप से परिभाषित करता है।

स्माइल योजना: भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास

- वर्ष 2022 में शुरू की गई SMILE योजना में 2 उप-योजनाएँ शामिल हैं: भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तीकरण।

- भिक्षावृत्ति उप-योजना का उद्देश्य धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन शहरों जैसे शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने में संलग्न व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी प्रोफाइल बनाना और उनकी सहमति से उनका पुनर्वास करना है।

- इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कम-से-कम 8,000 व्यक्तियों का पुनर्वास करना है।

- पुनर्वास रणनीति: इसमें पहचान, पहुँच और पुनर्वास के लिये स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना, फोटो/वीडियो दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से सहानुभूतिपूर्ण संपर्क और प्रोफाइलिंग शामिल है।

- ज़िला प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और मंदिर ट्रस्ट परामर्श, शिक्षा और पुनः एकीकरण सहायता जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

और पढ़ें: भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध, SMILE के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण।

चर्चित स्थान

वेज बैंक

स्रोत: TH

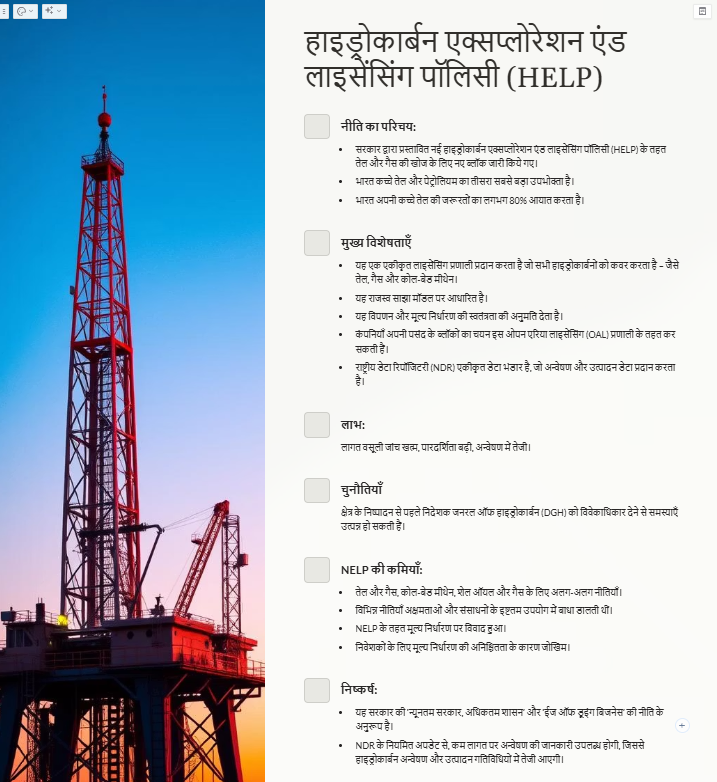

कन्याकुमारी के मछुआरे केंद्र सरकार द्वारा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) के तहत वेज बैंक में प्रस्तावित हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी आजीविका और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र को नुकसान पहुँचेगा।

वेज बैंक

- वेज बैंक (Wadge Bank) हिंद महासागर में एक अंत:समुद्री पठार है, जो कन्याकुमारी (केप कोमोरिन) से 80 किमी दूर भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में स्थित है।

- एक बैंक महाद्वीपीय मग्नतट पर एक छिछला उभार होता है, जो आमतौर पर 200 मीटर से कम गहरा होता है, जिसका निर्माण महाद्वीपीय उत्पत्ति के दौरान होता है।

- यह अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्रचुर मत्स्य संसाधनों के लिये जाना जाता है।

- वर्ष 1976 के भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौते के तहत भारत को वेज बैंक पर संप्रभु अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें पेट्रोलियम और खनिजों की खोज का अधिकार शामिल है, जबकि श्रीलंकाई मछुआरों को इस क्षेत्र में मत्स्य संग्रहण से प्रतिबंधित किया गया है।

- यह विश्व के सबसे समृद्ध मत्स्य क्षेत्रों में से एक है, जहाँ उच्च जैविक उत्पादकता पाई जाती है तथा यह मछलियों के लिये एक प्रमुख भोजन एवं प्रजनन स्थल है।

- वेज बैंक में मुख्य मत्स्य संग्रहण का मौसम जुलाई से अक्तूबर तक होता है, जब मौसमी अपवेलिंग (समुद्री जल का ऊपर उठना) के कारण पोषक तत्त्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है।

हाइड्रोकार्बन

- हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक (कार्बन और हाइड्रोजन से बने) हैं जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों का आधार बनते हैं।

और पढ़ें: हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और निष्कर्षण

रैपिड फायर

सेमी क्रायोजेनिक इंजन

स्रोत: इसरो

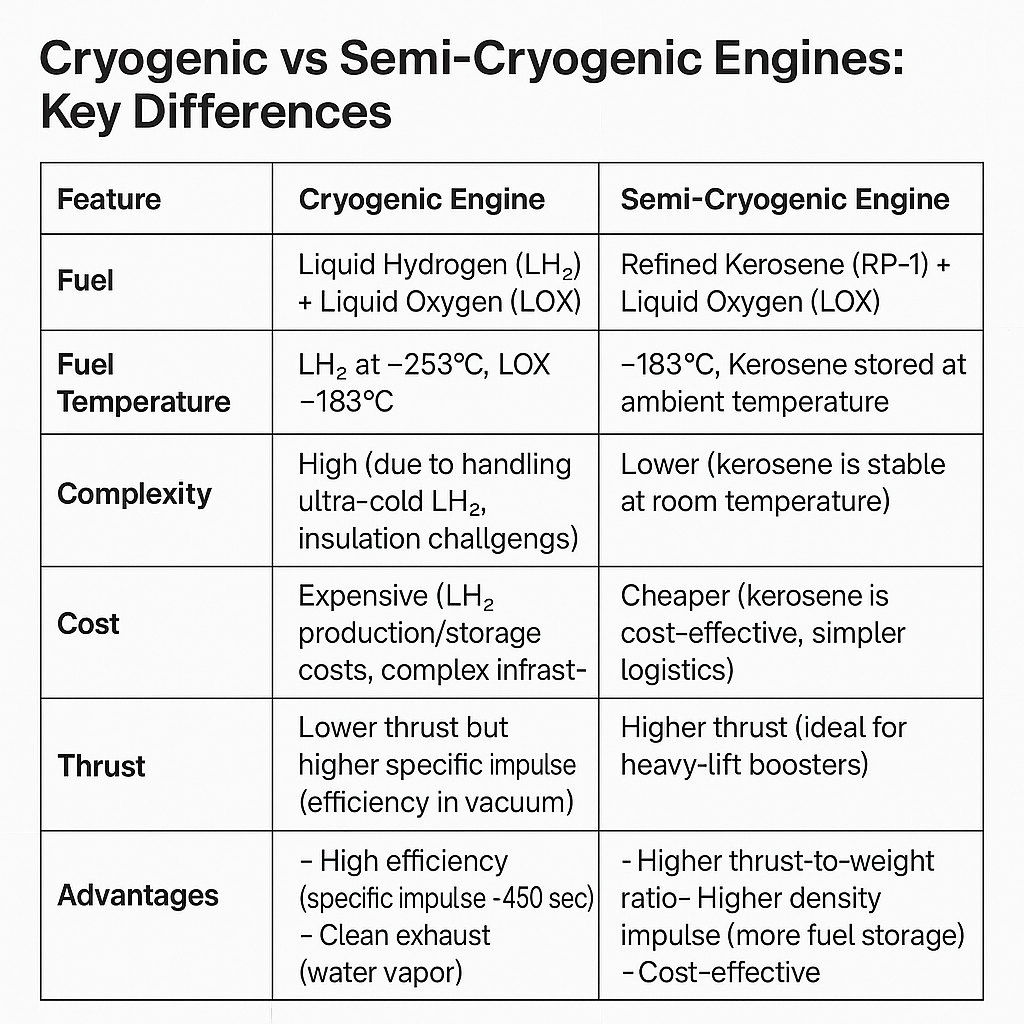

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इसरो प्रणोदन परिसर (IPRC), महेन्द्रगिरि में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का अल्पकालिक तापीय परीक्षण (हॉट फायर टेस्ट) सफलतापूर्वक किया।

- अल्पकालिक तापीय परीक्षण में इंजन को वास्तविक ईंधन के साथ संक्षिप्त रूप से प्रज्वलित किया जाता है ताकि वास्तविक संचालन स्थितियों में उसके प्रज्वलन और प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके। यह परीक्षण मार्च 2025 में किये गए पहले सफल गर्म परीक्षण के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण चरण है।

- सेमी क्रायोजेनिक इंजन: यह एक तरल रॉकेट इंजन होता है जो ऑक्सीडाइज़र के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और ईंधन के रूप में परिष्कृत केरोसीन (RP-1) का उपयोग करता है।

- भविष्य के हेवी-लिफ्ट प्रक्षेपण यानों के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया सेमी-क्रायोजेनिक इंजन, LOX-केरोसीन संयोजन के माध्यम से क्रायोजेनिक प्रणालियों की तुलना में उच्च घनत्व आवेग प्रदान करता है, जिससे प्रणोदन क्षमता में वृद्धि होती है।

- इसके अतिरिक्त, केरोसीन तरल हाइड्रोजन की तुलना में सस्ता और रख-रखाव में आसान होता है, जिससे लागत कम होती है और संचालन सरल हो जाता है।

- इस सेमी क्रायोजेनिक इंजन के सफल विकास से इसरो की पेलोड क्षमता में वृद्धि होगी और यह नेक्स्ट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल (NGLV) जैसे भविष्य के प्रक्षेपण यानों का समर्थन करेगा।

- NGLV: एक लागत-कुशल, पुन: प्रयोज्य हेवी-लिफ्ट रॉकेट है जिसे इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit) में 30 टन तक भार ले जाने में सक्षम होगा, जिसमें पहला चरण पुनः उपयोग योग्य होगा।

- इसका विन्यास तीन चरणों में विभाजित है, जिसमें प्रारंभिक दो चरणों में तरल ऑक्सीजन (LOX) आधारित इंजन प्रयुक्त होते हैं, जबकि अंतिम चरण में एक क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है।

- NGLV का उद्देश्य संचार उपग्रह प्रक्षेपण, गहन अंतरिक्ष मिशन और भविष्य के मानव अंतरिक्ष उड़ान और कार्गो मिशनों को समर्थन प्रदान करना है।

और पढ़ें: 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन और अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण, NISAR उपग्रह।

रैपिड फायर

क्षुद्रग्रह 2024 YR4

स्रोत: द हिंदू

राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (National Aeronautics and Space Administration- NASA) ने क्षुद्रग्रह 2024 YR4 के अपने आकलन को अद्यतन किया है, जिसे शुरू में पृथ्वी के लिये संभावित खतरा माना गया था, अब 22 दिसंबर 2032 को चंद्रमा से इसके टकराने की 3.8% संभावना बताई है।

- चंद्रमा के साथ इस टकराव के परिणामस्वरूप एक बड़ा गड्ढा बन सकता है और चंद्र मिशनों के लिये एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- क्षुद्रग्रह 2024 YR4: इसे पहली बार दिसंबर 2024 में चिली में क्षुद्रग्रह स्थलीय-प्रभाव अंतिम चेतावनी प्रणाली (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System-ATLAS) दूरबीन द्वारा खोजा गया था।

- यह एक निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह (Near-Earth asteroid-NEA) है जिसकी कक्षा इसे पृथ्वी से 1.3 खगोल इकाइयों (1 AU पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है) के भीतर लाती है ।

- अनुमान है कि इसकी चौड़ाई 53-67 मीटर है तथा इसका आकार लगभग 15 मंजिला इमारत के बराबर है।

क्षुद्रग्रह:

- क्षुद्रग्रह प्रारंभिक सौरमंडल के चट्टानी, वायुहीन अवशेष हैं, जो लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले बने थे।

- स्थान और आकार: अधिकांश क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच बेल्ट में पाए जाते हैं, कुछ पृथ्वी को पार करने वाली कक्षाओं का भी में भी संचरण करते हैं। इनका आकार कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक होता है।

- वर्गीकरण: इन्हें मुख्य बेल्ट (मंगल और बृहस्पति के बीच), ट्रोजन (लैग्रेंजियन बिंदुओं पर एक ग्रह की कक्षा साझा करने वाले) एवं निकट-पृथ्वी क्षुद्रग्रह (जिनकी कक्षाएँ उन्हें पृथ्वी के पथ के करीब लाती हैं या उन्हें काटती हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- पृथ्वी के निकटवर्ती पिंडों की निगरानी से संबंधित पहल:

और पढ़ें: क्षुद्रग्रह 2024 YR4 , दोहरा क्षुद्रग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण (DART) मिशन

रैपिड फायर

केंदू पत्ता

स्रोत: डाउन टू अर्थ

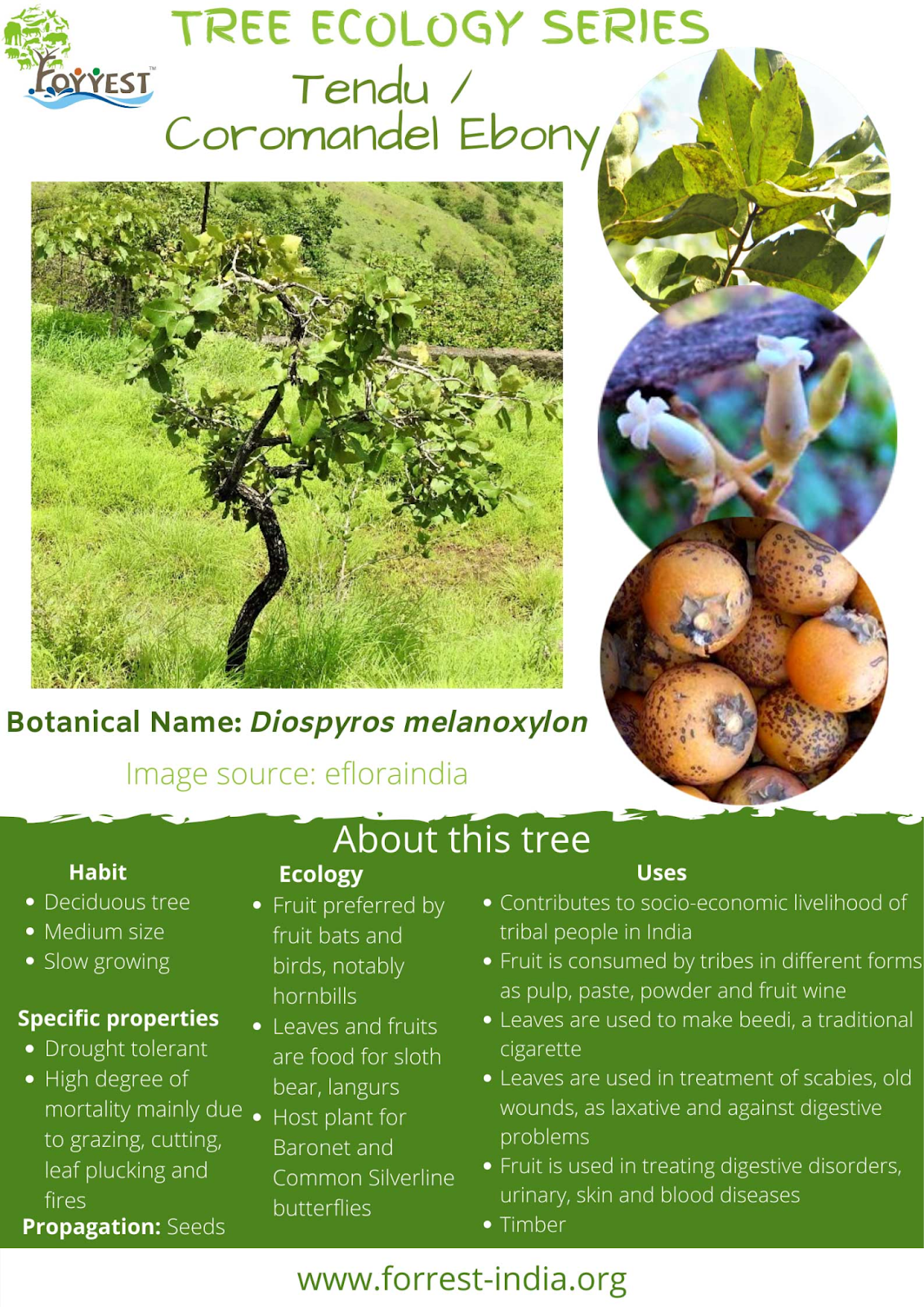

ओडिशा के गाँव वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत केंदू पत्तों के व्यापार को स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिये सरकार द्वारा विनियमन हटाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

- ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंदु पत्ता उत्पादक राज्य है, जो प्रतिवर्ष लगभग 4.5–5 लाख क्विंटल उत्पादन करता है, जो राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 20% है।

केंदू पत्ता

- वानस्पतिक नाम: डाइऑस्पिरॉस मेलानॉक्सिलॉन (Diospyros melanoxylon) (पत्ते)

- सामान्य उपयोग: बीड़ी (स्थानीय हाथ से बनी सिगरेट) के लिये आवरण

- आर्थिक महत्त्व: केंदू पत्ता, जो बाँस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, एक प्रमुख गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) है, जिसे प्रायः "हरा सोना" कहा जाता है और यह आदिवासियों, महिलाओं और विधवाओं के लिये आय का एक प्रमुख स्रोत है

- कानूनी स्थिति: वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के अनुसार लघु वनोत्पाद (Minor Forest Produce - MFP) के अंतर्गत शामिल।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 वन क्षेत्रों में पीढ़ियों से निवास करने के बावजूद औपचारिक भूमि अधिकारों से वंचित वनवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को वन अधिकारों की मान्यता देता है।

- यह अधिनियम व्यक्तिगत रूप से खेती योग्य भूमि पर अधिकार, लघु वनोपज एकत्र करने और बेचने के अधिकार, पारंपरिक वन उपयोग पर सामुदायिक अधिकार विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) के लिये आवास अधिकार, तथा वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिये सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकार प्रदान करता है। वन भूमि के किसी भी प्रकार के अन्य उपयोग के लिये ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य है।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) ओडिशा केंदू पत्ता (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम जैसे विरोधाभासी राज्य कानूनों को रद्द करता है।

और पढ़ें: वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर जनजातीय मंत्रालय के निर्देश