नीतिशास्त्र

लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण

प्रिलिम्स के लिये:RTI अधिनियम, 2005, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मेन्स के लिये:लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण के प्रमुख स्तंभ, सिविल सेवकों के सोशल मीडिया उपयोग के विनियमन के पक्ष और विपक्ष में तर्क। |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

राजनीतिक निष्पक्षता और सूचना गोपनीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी कर्मचारियों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करने के महाराष्ट्र सरकार के हालिया निर्देश ने लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण पर बड़ी बहस को पुनः जीवंत कर दिया है।

- इसी क्रम में, LBSNAA ने अप्रैल 2025 में नवचयनित सिविल सेवकों को जारी अपनी सलाह में भी इसी चिंता को रेखांकित किया है, जिसमें अधिकारियों से सोच-समझकर ऑनलाइन व्यवहार करने और किसी भी प्रकार के प्रलोभन को स्वीकार न करने की अपील की गई है।

- यह सलाह डिजिटल माध्यम में सत्यनिष्ठा बनाए रखने और संयम बरतने के महत्त्व पर विशेष बल देती है।

लोक सेवा में नैतिक डिजिटल आचरण के प्रमुख स्तंभ क्या हैं?

- पारदर्शिता: लोक सेवकों को डिजिटल संचार और निर्णयों को स्पष्ट, सुलभ तथा जनसाधारण के लिये समझने योग्य बनाकर पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए।

- इससे सरकार की गतिविधियाँ नागरिकों के लिये दृश्यमान और उत्तरदायी बनती हैं, जिससे जनविश्वास स्थापित होता है।

- उत्तरदायित्व: सिविल सेवकों को अपने डिजिटल कार्यों के लिये पेशेवर और व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार होना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनका ऑनलाइन व्यवहार सार्वजनिक अपेक्षाओं एवं संस्थागत मानकों के अनुरूप हो।

- इसमें किसी भी डिजिटल गलती के लिये जवाबदेह होना और नैतिक सत्यनिष्ठा बनाए रखना शामिल है।

- निष्पक्षता: लोक सेवकों को डिजिटल संवाद में किसी भी प्रकार की पक्षपातपूर्ण छवि से बचना चाहिये।

- इसका अर्थ है सोशल मीडिया पर राजनीतिक निष्पक्षता बनाए रखना और ऐसा कोई भी सामग्री पोस्ट करने से बचना, जिसे जनमत को अनुचित रूप से प्रभावित करने या शासन में अपेक्षित निष्पक्षता का उल्लंघन माना जा सके।

- सत्यनिष्ठा: लोक सेवकों को अपने सभी डिजिटल व्यवहार में ईमानदारी, निरंतरता और न्यायप्रियता के साथ कार्य करना चाहिये।

- उन्हें ऑनलाइन किसी भी प्रकार के भ्रामक या धोखाधड़ीपूर्ण व्यवहार से दूर रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा आचरण सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास को कमज़ोर कर सकता है।

नोट: हाल के दिनों में, व्यक्तिगत दृश्यता और अभिव्यक्ति के लिये सिविल सेवकों द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म, विशेषकर सोशल मीडिया के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसने चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

- हालाँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म जनसंपर्क और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा तथा जनविश्वास को प्रभावित कर सकता है। इसलिये, इनके उपयोग के लिये विनियमन आवश्यक हो गया है।

सिविल सेवकों के सोशल मीडिया उपयोग का विनियमन किस हद तक उचित है?

विनियमन के पक्ष में तर्क:

- राजनीतिक तटस्थता बनाए रखना: राजनीतिक विचार व्यक्त करना या किसी विचारधारा का समर्थन करना सिविल सेवा के गैर-राजनीतिक स्वरूप को प्रभावित करता है।

- यह विनियमन कर्त्तव्यप्रधान नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुरूप है, जो व्यक्तिगत राय की बजाय कर्त्तव्य को प्राथमिकता देती है, और रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अनुसार सभी नागरिकों के प्रति निष्पक्षता का समर्थन करता है, चाहे उनकी राजनीतिक या व्यक्तिगत मान्यताएँ कुछ भी हों।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि निर्णय पक्षपात रहित और निष्पक्ष हों, जो व्यक्तिगत पसंद के बजाय न्याय के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित हों।

- यह विनियमन कर्त्तव्यप्रधान नैतिकता (Deontological Ethics) के अनुरूप है, जो व्यक्तिगत राय की बजाय कर्त्तव्य को प्राथमिकता देती है, और रॉल्स के न्याय सिद्धांत के अनुसार सभी नागरिकों के प्रति निष्पक्षता का समर्थन करता है, चाहे उनकी राजनीतिक या व्यक्तिगत मान्यताएँ कुछ भी हों।

- संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा: सिविल सेवकों की सोशल मीडिया गतिविधियाँ अनजाने में सूचनाओं के लीक या गलत जानकारी के प्रसार का कारण बन सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

- विनियमन गोपनीयता बनाए रखने और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने में सहायता करता है, जो कांट की कर्त्तव्यनिष्ठ नैतिकता (Kantian Duty Ethics) पर आधारित है, जिसमें यह माना जाता है कि कर्त्तव्य का उल्लंघन गलत होता है, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो।

- संस्थानिक सत्यनिष्ठा बनाए रखना: सिविल सेवक, विशेष रूप से वर्दीधारी सेवाओं में, राज्य की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- उदाहरण के लिये, पुणे में एक पुलिस उपनिरीक्षक सोमनाथ ज़ेंडे को ऑनलाइन फैंटेसी लीग के माध्यम से पैसा जीतने के बाद पुलिस आचरण नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया गया था।

- ऑनलाइन की गई गैर-पेशेवर गतिविधियाँ संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचा सकती हैं और इस प्रकार का विनियमन सद्गुण नैतिकता (Virtue ethics) के अनुरूप होता है, जो सार्वजनिक जीवन में गरिमा, शालीनता तथा संयम को महत्त्व देता है।

- जनहित प्रथम सिद्धांत: गांधीवादी नि:स्वार्थ सेवा के सिद्धांत के अनुसार, सिविल सेवकों को व्यक्तिगत अभिव्यक्ति से ऊपर जनकल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- उपयोगितावादी नैतिकता (Utilitarian ethics) इस प्रकार के विनियमन का समर्थन करती है, यह तर्क देते हुए कि जहाँ आवश्यक हो, वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की तुलना में व्यापक जनहित को वरीयता दी जानी चाहिये।

अति-विनियमन के विरुद्ध:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन: अति-विनियमन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रदत्त मौलिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

- जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर केवल तभी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये जब स्पष्ट रूप से किसी हानि का प्रमाण हो।

- पारदर्शिता का क्षरण: सोशल मीडिया पारदर्शिता का एक माध्यम बन सकता है, जिससे सिविल सेवक सरकारी जानकारी और अपडेट सीधे जनता से साझा कर सकते हैं।

- अत्यधिक विनियमन इस प्रक्रिया को सीमित कर सकता है, जिससे जनता की जानकारी तक पहुँच बाधित हो सकती है।

- साथ ही, सोशल मीडिया पर सिविल सेवकों की मौजूदगी ने उनके पिछले रिकॉर्ड, संपत्ति विवरण और भर्ती से संबंधित दस्तावेज़ों (जैसे पूजा खेड़कर मामला) की सार्वजनिक जाँच को बढ़ावा दिया है, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक अधिकारियों की सत्यनिष्ठा का आकलन करने और उनसे जुड़ने के लिये एक खुला मंच मिल गया है।

- हालाँकि, उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर अत्यधिक नियंत्रण इस पारदर्शी संवाद को सीमित कर सकता है, जिससे अंततः जवाबदेही के स्तर में कमी आ सकती है।

- पीढ़ीगत अलगाव: युवा सिविल सेवक सोशल मीडिया की कार्यप्रणाली से अधिक परिचित होते हैं।

- अत्यधिक विनियमन सरकार को तकनीक-सक्षम युवा आबादी से दूर कर सकता है, जो सहानुभूति और समावेशिता जैसे नैतिक सिद्धांतों के विपरीत है।

- मनोबल और विश्वास: अत्यधिक प्रतिबंध सिविल सेवकों के बीच अविश्वास और अलगाव की भावना उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे उनका मनोबल प्रभावित होता है।

- ऐसे माहौल से बचने के लिये संतुलन आवश्यक है, जो संस्थागत न्याय और विश्वास जैसे तत्त्वों के लिये हानिकारक हो सकते हैं, जो किसी स्वस्थ संस्थागत संस्कृति के लिये अनिवार्य हैं।

भारत में सिविल सेवकों के लिये मौजूदा विनियामक तंत्र क्या है?

|

फ्रेमवर्क/नियम |

मुख्य प्रावधान |

|

केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 |

सरकारी नीतियों की आलोचना पर प्रतिबंध लगाता है और राजनीतिक निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। |

|

गरिमापूर्ण आचरण को अनिवार्य करता है और सूचना के प्रकटीकरण पर रोक लगाता है। |

|

|

संवेदनशील और गोपनीय जानकारी को लीक होने से बचाते हैं। |

विनियामक संतुलन के साथ सिविल सेवकों में नैतिक डिजिटल आचरण को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- स्पष्ट और विशिष्ट दिशानिर्देश तैयार करना: नियमों में यह स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिये कि ऑनलाइन व्यवहार में क्या स्वीकार्य है और क्या नहीं तथा व्यक्तिगत विचारों तथा आधिकारिक ज़िम्मेदारियों के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहिये।

- यह सेवा की गरिमा की रक्षा करते हुए अस्पष्टता को दूर करता है।

- सोशल मीडिया के रचनात्मक उपयोग को बढ़ावा देना: जन जागरूकता, शिकायत निवारण और नीति प्रचार जैसे कार्यों के लिये प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- नैतिक उपयोग को मान्यता देना नौकरशाही के भीतर ज़िम्मेदार नवाचार की संस्कृति को प्रेरित कर सकता है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2018 के केरल बाढ़ के दौरान, IAS अधिकारी प्रशांत नायर ("कलेक्टर ब्रो") ने सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग करते हुए तकनीकी स्वयंसेवकों को संगठित किया और राहत कार्यों का समन्वय किया।

- नैतिक उपयोग को मान्यता देना नौकरशाही के भीतर ज़िम्मेदार नवाचार की संस्कृति को प्रेरित कर सकता है।

- डिजिटल नैतिकता को प्रशिक्षण में शामिल करना: सिविल सेवकों सहित सभी सरकारी कर्मचारियों को डिजिटल आचरण, डेटा गोपनीयता और नैतिक संवाद से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

- यह आत्म-जागरूकता को बढ़ावा देता है और कार्यों को संवैधानिक तथा नैतिक ज़िम्मेदारियों के अनुरूप बनाता है।

- विभाग-विशिष्ट प्रोटोकॉल: हर मंत्रालय या राज्य विभाग अपनी संचालन आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं की सोशल मीडिया नीति तैयार कर सकता है।

- यह विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण संदर्भ-संवेदनशील विनियमन सुनिश्चित करता है।

- स्तरीय उत्तरदायित्व तंत्र लागू करना: कठोर और एक समान दंड की बजाय, परामर्श चेतावनी से लेकर औपचारिक कार्रवाई तक का अनुपातिक प्रतिक्रिया तंत्र अपनाया जाए, जिससे अनुशासन बना रहे तथा अधिकारियों का मनोबल न टूटे।

- सद्गुण-आधारित आत्म-नियमन को प्रोत्साहन देना: अधिकारियों को संयम, विनम्रता और सत्यनिष्ठा जैसे सद्गुणों को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाने के लिये प्रेरित करना चाहिये। अति-विनियमन की तुलना में आत्म-अनुशासन की संस्कृति अधिक प्रभावी सिद्ध होती है।

निष्कर्ष:

जैसे-जैसे सिविल सेवक डिजिटल युग में आगे बढ़ते हैं, मुख्य बात यह है कि स्वतंत्रता और ज़िम्मेदारी, अभिव्यक्ति तथा नैतिकता के बीच संतुलन बना रहे। नियमों को नवाचार या पहुँच को बाधित नहीं करना चाहिये, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आचरण तटस्थता, सत्यनिष्ठा और जन विश्वास पर आधारित रहे। जैसा कि LBSNAA का आदर्श वाक्य बुद्धिमत्ता से याद दिलाता है "शीलम् परम भूषणम्" यानी "चरित्र ही सर्वोच्च आभूषण है" और यह चरित्र, ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन व्यवहार में भी झलकना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. तेज़ी से डिजिटल होते विश्व में, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोक सेवकों का नैतिक आचरण निरंतर जाँच के दायरे में है। लोक सेवा में डिजिटल नैतिकता के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संस्थागत उत्तरदायित्व के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. 'आचार संहिता' और 'नैतिक संहिता' लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं। आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है। शासन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिये एक उपयुक्त आदर्श नैतिक संहिता का सुझाव दीजिये। (2024)\ |

जैव विविधता और पर्यावरण

GLOFS के खिलाफ भारत की तैयारी

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF), भूस्खलन, हिमनद झील, फ्लैश फ्लड, अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र (ICIMOD) मेन्स के लिये:हिमनद झीलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव और उनके परिणाम। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

नेपाल में लगातार हो रही हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (Glacial Lake Outburst Flood- GLOF) की घटनाओं ने भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में चिंता बढ़ा दी है, जहाँ हजारों हिमनद झीलें हैं, जो जलवायु-जनित आपदाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

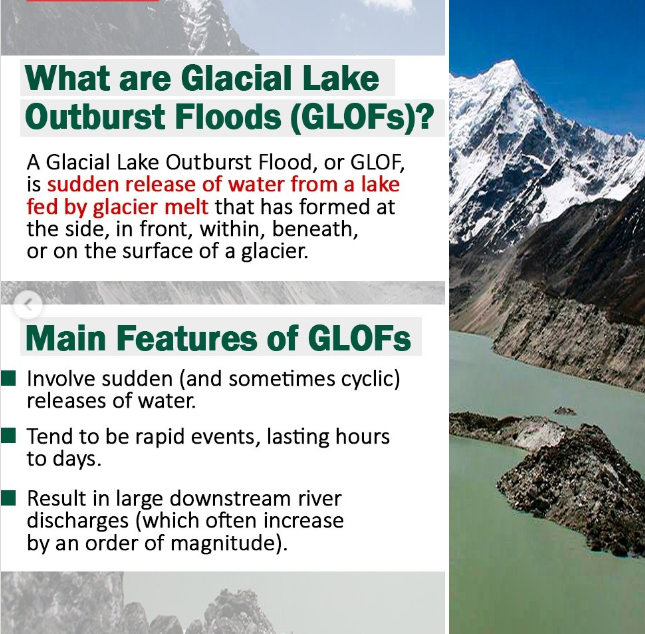

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) क्या है?

- परिचय: GLOF एक बाढ़ है जो हिमनद झील से पानी के अचानक और तेज़ी से निकलने के कारण उत्पन्न होती है, जो अक्सर मोरेन (ढीली चट्टान और मलबे) बाँध या बर्फ बाँध की विफलता के कारण होती है।

- कारण:

- जलवायु परिवर्तन के कारण हिमनदों का पीछे हटना: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में तेज़ी से पिघलते हिमनदों के कारण 7,500 से ज़्यादा हिमनद झीलें बन गई हैं, जिनमें से कई 4,500 मीटर से भी ऊँची हैं और अक्सर अस्थिर हिमोढ़ों से अवरुद्ध हो जाती हैं। उदाहरण के लिये वर्ष 2013 में उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघलने तथा भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई थी।

- बादल फटना और अत्यधिक वर्षा: अचानक तीव्र वर्षा से झीलों का जल स्तर बढ़ जाता है, जिससे कमज़ोर हिमोढ़ बाँधों पर दबाव पड़ता है। उदाहरण: केदारनाथ GLOF (2013), उत्तरी सिक्किम GLOF (जून 2023)।

- हिमस्खलन और भूस्खलन: झीलों में बर्फ/चट्टान गिरने से विस्थापन तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिससे बाँध टूट जाते हैं। उदाहरण: चमोली (2021), दक्षिण ल्होनक झील (2023)।

- भूकंपीय गतिविधि: हिमालय भूकंपीय क्षेत्र IV और V में आता है, जिससे यह क्षेत्र भूकंपों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिये वर्ष 2015 के नेपाल भूकंप ने झील की स्थिरता को बदल दिया, जिससे GLOF का खतरा बढ़ गया।

- आंतरिक रिसाव और कमज़ोर हिमोढ़: पाइपिंग के कटाव से हिमोढ़ बाँध कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे अचानक दरारें पड़ जाती हैं। उदाहरण: वर्ष 1985 डिग त्सो GLOF, नेपाल।

- अनियमित बुनियादी ढाँचे का विकास: हिमनद और नदी क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं, सड़कों और बस्तियों का निर्माण नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर करता है।

- उदाहरण: तीस्ता-III बाँध, एक प्रमुख जलविद्युत परियोजना, 2023 सिक्किम GLOF के दौरान नष्ट हो गई थी।

हिमालय में हिमनद झीलों के प्रकार

- सुप्राग्लेशियल झीलें: पिघले हुए पानी के संचय के कारण हिमनदों की सतह पर बनती हैं, गर्मियों में पिघलने के दौरान अत्यधिक संवेदनशील होती हैं।

- हिमोढ़-बांधित झीलें: ये झीलें हिमनद के मुहाने के पास स्थित होती हैं और अव्यवस्थित मलबे या बर्फ-कोर हिमोढ़ द्वारा रोकी जाती हैं, इनकी संरचना कमज़ोर होती है और बाहरी दबाव के कारण इनके अचानक टूटने की संभावना रहती है।

हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के प्रति भारत की संवेदनशीलता क्या है?

- भौगोलिक विस्तार और संवेदनशीलता: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) 11 प्रमुख नदी घाटियों में फैला हुआ है और इसमें 28,000 से अधिक हिमनदीय झीलें हैं, जिनमें से लगभग 7,500 भारत में स्थित हैं, जो मुख्यतः 4,500 मीटर से अधिक ऊँचाई पर पाई जाती हैं।

- ये उच्च हिमालयी झीलें दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित होती हैं, जिससे वर्ष भर निगरानी और भौतिक सर्वेक्षण करना सीमित हो जाता है।

- ISRO के उपग्रह आँकड़ों (1984–2023) से पता चलता है कि वर्ष 2016–17 में पहचानी गई 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली 2,431 हिमनदीय झीलों में से 676 झीलों का आकार काफी बढ़ गया है, जिनमें से 601 झीलों का आकार दोगुने से भी अधिक हो गया है। यह क्षेत्र में हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) की बढ़ती संवेदनशीलता को दर्शाता है।

- पूर्ववर्ती GLOF घटनाएँ: वर्ष 2023 में दक्षिण लोनक (सिक्किम) में हुई GLOF घटना ने ₹16,000 करोड़ की चुंगथांग जलविद्युत परियोजना को नष्ट कर दिया, तीस्ता नदी में गाद जमाव (सिल्टिंग) को बढ़ा दिया, और नदी तल की क्षमता को घटा दिया, जिससे नीचे की ओर बाढ़ का खतरा और बढ़ गया।

- वर्ष 2013 की चोराबाड़ी GLOF (उत्तराखंड) ने केदारनाथ त्रासदी के दौरान बादल फटने, भूस्खलनों और भारी जनहानि जैसी शृंखलाबद्ध आपदाओं को जन्म दिया।

- जलवायु संबंधी कारण: जलवायु परिवर्तन, नाजुक स्थलाकृति, और मज़बूत पूर्व चेतावनी प्रणाली के अभाव के कारण GLOF का जोखिम बढ़ रहा है। लगभग दो-तिहाई (66%) GLOF हिम या भूस्खलन के कारण होते हैं, जबकि बाकी झड़ते पानी के दबाव से कमजोर मोरेन बाँधों के टूटने या भूकंपीय गतिविधि के कारण होते हैं।

- वर्ष 2023 और 2024 की अभूतपूर्व गर्मी और स्थानीयकृत अत्यधिक गर्मी के क्षेत्र बनने से हिमनदीयों के पिघलने और GLOF की संवेदनशीलता और भी बढ़ गई है।

- निगरानी की सीमाएँ: उच्च लागत और चुनौतीपूर्ण भूभाग के कारण भारत में हिमनद क्षेत्रों में स्वचालित मौसम तथा जल निगरानी प्रणालियों का अभाव है।

- वर्तमान निगरानी मुख्य रूप से रिमोट सेंसिंग पर निर्भर है, जो झील की सतह के विस्तार को ट्रैक करती है लेकिन इसकी पूर्वानुमान क्षमता सीमित होती है और यह ज्यादातर बाद में हुई घटनाओं पर आधारित होती है।

- डाउनस्ट्रीम परिसंपत्तियों के लिये जोखिम: GLOFs के कारण घरों, महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे और जल विद्युत परियोजनाओं को व्यापक क्षति हो सकती है।

- इनसे जैव विविधता की हानि होती है तथा नदी प्रणालियों में तलछट का भार बढ़ता है, जिससे नदी तल की क्षमता कम हो जाती है तथा निचले क्षेत्रों में द्वितीयक बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है।

GLOF जोखिम को कम करने के लिये भारत द्वारा क्या उपाय किये गए हैं?

- राष्ट्रीय GLOF शमन कार्यक्रम: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने 195 उच्च-जोखिम वाले हिमनद झीलों (प्रारंभ में 56) को लक्षित करते हुए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कार्यक्रम शुरू किया है, जिन्हें 4 जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- यह पहल आपदा के बाद राहत से हटकर आपदा से पूर्व जोखिम में कमी की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है। इसका समन्वय आपदा जोखिम न्यूनीकरण समिति (CoDRR) के माध्यम से किया जा रहा है और इसे 16वें वित्त आयोग (2027–31) के तहत आगे बढ़ाने की योजना है।

- वैज्ञानिक और तकनीकी हस्तक्षेप: वर्ष 2024 से, हिमालयी क्षेत्र के 6 राज्यों में बहु-संस्थागत अभियानों के तहत उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है, जैसे:

- बाथीमेट्री (Bathymetry) का उपयोग जल की मात्रा मापने के लिये।

- इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी टोमोग्राफी (ERT) के माध्यम से मोरेन बाँधों के नीचे मौजूद आइस कोर (Ice-cores) की पहचान।

- UAV और ढलान स्थिरता सर्वेक्षण के माध्यम से स्थलाकृतिक मानचित्रण।

- स्वदेशी तकनीक जैसे SAR इंटरफेरोमेट्री को सूक्ष्म ढलान बदलावों की पहचान के लिये बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि सिक्किम में स्वचालित मौसम एवं जल स्टेशन (AWWS) हर 10 मिनट में रीयल-टाइम डेटा प्रसारित करते हैं, जिसमें झील की दैनिक छवियाँ भी शामिल होती हैं।

- सुरक्षा बल और स्थानीय भागीदारी: दूरस्थ ऊँचाई वाले क्षेत्रों में जहाँ स्वचालित प्रणाली उपलब्ध नहीं है, वहाँ ITBP के कर्मियों को मैन्युअल प्रारंभिक चेतावनी के लिये प्रशिक्षित किया गया है।

- इन अभियानों में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाता है, जिससे पवित्र स्थलों पर सांस्कृतिक संवेदनशीलता बनी रहती है और समावेशी योजना एवं जागरूकता प्रयासों के माध्यम से विश्वास स्थापित होता है।

NDMA की पाँच सूत्रीय रणनीति:

- सभी संवेदनशील हिमनद झीलों का जोखिम आकलन।

- वास्तविक समय निगरानी के लिये स्वचालित मौसम एवं जल केंद्र (AWWS) स्थापित करना।

- निचले क्षेत्रों में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (EWS)।

- नियंत्रित झील जल निकासी और संरचनात्मक उपायों के माध्यम से जोखिम न्यूनीकरण।

- जागरूकता, तैयारी और विश्वास निर्माण के माध्यम से सामुदायिक सहभागिता।

आगे की राह

- उन्नत निगरानी एवं प्रारंभिक चेतावनी: स्वचालित मौसम चेतावनी प्रणाली (AWWS), रिमोट सेंसिंग और सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का उपयोग करते हुए हिमनद झीलों की रीयल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करना। झीलों के जलस्तर को नियंत्रित रूप से कम करने हेतु स्वचालित अलर्ट, सामुदायिक चेतावनी प्रणाली और स्पिलवे के माध्यम से जल निकासी को लागू करें ताकि GLOF (हिमनद झील विस्फोट बाढ़) की आशंका को समय रहते टाला जा सके।

- स्थानीय समाधान एवं आपदा-रोधी बुनियादी ढाँचा: स्टार्टअप्स, शैक्षणिक अनुसंधान एवं स्वदेशी क्रायोस्फीयर तकनीकों को बढ़ावा देना; मोरेन बाँधों को सुदृढ़ करना, एक समान निर्माण मानकों को लागू करना, बाढ़ अवरोधकों का निर्माण करना और सुनिश्चित करना कि जलविद्युत परियोजनाएँ GLOF सुरक्षा मानकों के अनुरूप हों।

- संस्थागत, सीमापार एवं सामुदायिक कार्यवाही: उच्च हिमालयी क्षेत्रों में प्रतिक्रिया हेतु राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (SDRF) को प्रशिक्षण देना, नेपाल तथा चीन के साथ डेटा साझाकरण और संयुक्त जोखिम न्यूनीकरण की व्यवस्था बनाना, सभी हिमालयी परियोजनाओं के लिये GLOF प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य करना, पंचायतों को सशक्त करना, मॉक ड्रिल आयोजित करना तथा स्थानीय विकास योजनाओं में आपदा-प्रतिकारक क्षमता को एकीकृत करना।

निष्कर्ष

जलवायु, भूवैज्ञानिक और अवसंरचना संबंधी कमज़ोरियों के कारण भारत को GLOF घटनाओं के उच्च तथा बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गम भूभाग, पूर्व चेतावनी प्रणालियों का अभाव और बढ़ते हिमनद पिघलने के कारण IHR में तत्काल जोखिम मानचित्रण, निगरानी तथा समुदाय-एकीकृत शमन रणनीतियों की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) हिमालय में बढ़ते खतरे हैं। इनके प्रमुख कारणों, प्रभावों और भारत की शमन रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. सियाचिन ग्लेशियर स्थित है: (वर्ष 2020) (a) अक्साई चिन के पूर्व में उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.) के सुझावों के संदर्भ में, उत्तराखण्ड के अनेकों स्थानों पर हाल ही में बादल फटने की घटनाओं के संघात को कम करने के लिये अपनाए जाने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। (2016) |

जैव विविधता और पर्यावरण

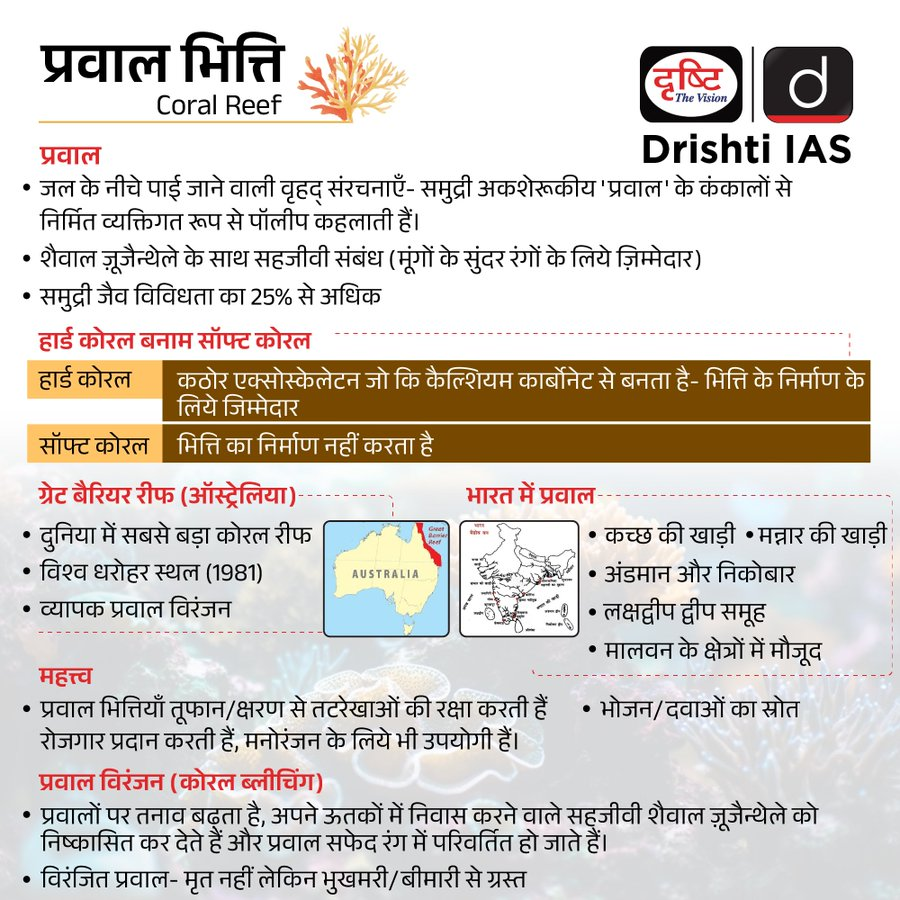

लक्षद्वीप के प्रवाल आवरण में कमी

प्रिलिम्स के लिये:प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल विरंजन, समुद्री ऊष्मा तरंगें, अल नीनो, शैवाल प्रस्फुटन, जैव-रॉक प्रौद्योगिकी, मैंग्रोव, समुद्री घास, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। मेन्स के लिये:प्रवाल भित्तियाँ और प्रवाल विरंजन के बारे में, प्रवाल विरंजन के कारण और इसके प्रभाव, प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए आवश्यक रणनीतियाँ। |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

तीन प्रमुख एटाॅल अगत्ती, कदमत और कवरत्ती में प्रवाल स्वास्थ्य पर नज़र रखने वाले एक अध्ययन से चिंताजनक निष्कर्ष सामने आए हैं, जिसमें लक्षद्वीप रीफ में प्रवाल आवरण में 50% की गिरावट देखी गई है, जो वर्ष 1998 में 37.24% से घटकर 2022 में 19.6% हो गया है।

प्रवाल भित्तियों पर अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- प्रवाल आवरण में भारी गिरावट: वर्ष 1998, 2010 और 2016 में अल नीनो घटनाओं के कारण बार-बार आने वाली समुद्री हीटवेव और जलवायु परिवर्तन प्रवाल क्षय के मुख्य कारण हैं।

- इन तनावों के कारण प्रवाल की रिकवरी धीमी हो गई है तथा कोरल ब्लीचिंग के बिना लगातार छह वर्षों के बाद ही इसमें सुधार हुआ है।

- विशिष्ट प्रवाल प्रतिक्रिया समूह: प्रवालों ने ऊष्मा तरंगों के प्रभाव, पुनर्प्राप्ति दर, गहराई और तरंग जोखिम के आधार पर छह अलग-अलग प्रतिक्रिया पैटर्न प्रदर्शित किये।

- जबकि प्रवाल बागवानी जैसे स्थानीय प्रयास पुनर्स्थापना में सहायक होते हैं, केवल वैश्विक उत्सर्जन कटौती ही रीफ्स को जीवित रहने के लिये आवश्यक महत्त्वपूर्ण पुनर्प्राप्ति समय प्रदान कर सकती है।

प्रवाल भित्तियों के क्षय के प्रमुख कारण क्या हैं?

- समुद्र का बढ़ता तापमान: समुद्री ऊष्मा तरंगें प्रवालों और शैवाल के बीच सहजीवी संबंध को प्रभावित करती हैं, जिससे प्रवाल विरंजन होता है। जलवायु परिवर्तन और अल नीनो घटनाएँ समुद्र के तापमान में वृद्धि कर रही हैं, जिससे विरंजन अधिक बार और गंभीर हो रहा है ।

- अत्यधिक पराबैंगनी (UV) विकिरण और तापीय तनाव प्रवालों पर ऊष्मा का प्रभाव और अधिक बढ़ा देते हैं तथा उन्हें व्हाइट बैंड रोग जैसी संक्रमणों के प्रति अधिक संवेदनशील बना देते हैं, जिससे भविष्य में विरंजन का खतरा और भी बढ़ जाता है।

- महासागरीय अम्लीकरण: महासागरों द्वारा CO₂ के अवशोषण में वृद्धि से pH स्तर कम हो जाता है , जो प्रवाल कंकालों को कमज़ोर कर देता है तथा उनकी वृद्धि को धीमा कर देता है।

- इससे प्रवालों की कैल्शियम कार्बोनेट संरचना बनाने की क्षमता बाधित होती है, जिससे वे विरंजन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- प्रदूषण और अपवाह: कृषि और शहरी क्षेत्रों से निकलने वाला अपवाह जिसमें उर्वरक और मलजल शामिल हैं, शैवालों के विकास को बढ़ावा देता है जिससे प्रवालों का विरंजन होता है। तटीय विकास से उत्पन्न अवसादन सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर देता है, जिससे प्रवालों को जीवित रहने के लिये आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती।

- मानवीय गतिविधियाँ: डायनामाइट या सायनाइड जैसी विनाशकारी मत्स्य पालन की विधियाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रवाल की मृत्यु का कारण बनती हैं, जबकि लंगर डालना और स्नॉर्कलिंग/गोताखोरी जैसी पर्यटन गतिविधियाँ भी प्रवाल को नुकसान पहुँचती हैं।

प्रवाल क्षय के क्या निहितार्थ हैं?

- समुद्री जैवविविधता की हानि: प्रवाल भित्तियाँ 25% समुद्री जीवन का पोषण करती हैं, लेकिन विरंजन से प्रेरित प्रवाल मृत्यु से पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है, जिससे मछलियों की संख्या में कमी , प्रजातियों का विलुप्त होना और समुद्री खाद्य जाल में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है।

- आर्थिक परिणाम: प्रवाल की कमी से मत्स्य भंडार कम हो सकता है, जिससे प्रवाल मत्स्य उद्योग और वैश्विक समुद्री खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

- विरंजन से पर्यटन को भी नुकसान पहुँचता है, जिससे रोजगार में कमी आती हैं तथा चट्टान आधारित गतिविधियों पर निर्भर तटीय समुदायों की आर्थिक स्थिति खराब होती है।

- तटीय सुरक्षा में कमी: प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं तथा तटीय रेखाओं को कटाव, तूफानी लहरों और बाढ़ से बचाती हैं।

- इनके बिना, तटीय समुदायों, विशेष रूप से लक्षद्वीप और मालदीव जैसे निचले क्षेत्रों में, तूफान, समुद्र-स्तर में वृद्धि और महंगी कृत्रिम सुरक्षा से अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- वैज्ञानिक खोजों में गिरावट: प्रवाल भित्तियाँ कैंसर और गठिया जैसी बीमारियों के लिये संभावित दवाइयाँ प्रदान करती हैं, लेकिन विरंजन से अज्ञात प्रजातियाँ नष्ट हो जाती हैं, जिससे भविष्य में चिकित्सा संबंधी अनुसंधान सीमित हो सकता हैं।

- जल गुणवत्ता और जलवायु विनियमन: प्रवाल भित्तियाँ प्राकृतिक जल फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं, जिसमें स्पंज जैसे जीव विषाक्त पदार्थों को हटाते हैं तथा प्रकाश संश्लेषक पौधों को सहारा देते हैं, जो CO₂ को अवशोषित और ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं।

- जब प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तो उनके द्वारा निभाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भूमिकाएँ भी समाप्त हो जाती हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है, शैवाल की अत्यधिक वृद्धि होती है तथा महासागर के कार्बन चक्रण की क्षमता कमज़ोर हो जाती है।

प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिये विभिन्न पहल क्या हैं?

- अंतर्राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति पहल (ICRI): यह प्रवाल भित्तियों और संबंधित पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिये समर्पित राष्ट्रों और संगठनों की एक वैश्विक साझेदारी है।

- ग्लोबल फंड फॉर कोरल रीफ्स (GFCR): यह एक मिश्रित वित्त मंच है जो प्रवाल भित्तियों की रक्षा और पुनर्स्थापना तथा आश्रित समुदायों को समर्थन प्रदान करने हेतु अनुदान और निजी पूंजी जुटाता है।

- यह पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक समुत्थानशीलता को आगे बढ़ाने के लिये संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सरकारों, परोपकारी संस्थाओं, निवेशकों और अन्य लोगों को एक साथ लाता है ।

- तकनीकी हस्तक्षेप:

- बायोरॉक प्रौद्योगिकी: बायोरॉक प्रौद्योगिकी एक नवीन खनिज अभिवृद्धि विधि है जो पानी के नीचे प्राकृतिक भवन संरचनाएं बनाती है , तथा प्रवाल पुनर्स्थापन में सहायता करती है (उदाहरण के लिए, कच्छ की खाड़ी में )।

- बायोरॉक तकनीक: बायोरॉक प्रौद्योगिकी एक नवाचारपूर्ण खनिज संचयन विधि है, जो पानी के भीतर प्राकृतिक निर्माण संरचनाएँ तैयार करती है। यह प्रवाल पुनर्स्थापन में सहायक होती है, जिसका उपयोग कच्छ की खाड़ी में किया गया है।

- सुपर कोरल: इन्हें उच्च तापमान के प्रति प्रतिरोध बढ़ाने के लिये मानव-सहायता प्राप्त विकास का उपयोग करके बाह्य-स्थाने प्रजनन के माध्यम से विकसित किया जाता है।

- फ्रोज़ेन प्रवाल: वैज्ञानिकों ने प्रवाल लार्वा को अधिक प्रभावी ढंग से जमाकर संरक्षित करने के लिये क्रायोमेश प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है, जिससे दीर्घकालिक संरक्षण के लिये -196°C पर भंडारण संभव हो गया है ।

प्रवाल भित्तियों की सुरक्षा के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- जलवायु परिवर्तन से निपटना: महासागरों के तापमान में वृद्धि और अम्लता को रोकना, पेरिस समझौते द्वारा निर्धारित 1.5°C लक्ष्य के अनुरूप नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाकर कार्बन उत्सर्जन को कम करना।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण (जैसे, ग्रीन क्लाइमेट फंड) सुनिश्चित करना तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक पहुँच का विस्तार करना; CO₂ को अवशोषित करने और प्रवाल भित्तियों की रक्षा हेतु मैंग्रोव, समुद्री घास और साल्ट मर्शेस जैसे नीले कार्बन पारिस्थितिकी तंत्रों की रक्षा करना।

- स्थानीय तनावों को कम करना: कृषि अपवाह को कम करके और अपशिष्ट जल उपचार में सुधार करके प्रदूषण पर अंकुश लगाना चाहिये, ताकि शैवाल प्रस्फुटन और संदूषण से भित्तियों की रक्षा की जा सके।

- विनाशकारी मत्स्य पालन पर प्रतिबंध लगाना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को सख्ती से लागू करना तथा तटीय विकास को (विशेष रूप से खुदाई (ड्रेजिंग) और तटीय खनन पर प्रतिबंध लगाकर) नियंत्रित करना।

- सक्रिय प्रवाल पुनर्स्थापन (Active Reef Restoration): ऊष्ण-प्रतिरोधी प्रवालों को उगाना और प्रतिरोपित करना, रीफ बॉल्स या 3D-मुद्रित आवासों को समुद्र में स्थापित करना तथा बढ़ते तापमान के अनुकूल ‘सुपर-कोरल’ विकसित करना।

- समुदाय-आधारित संरक्षण: स्थानीय गाइडों को प्रवाल-सुरक्षित स्नॉर्कलिंग/डाइविंग प्रथाओं में प्रशिक्षित कर इको-पर्यटन को बढ़ावा देना तथा प्रवाल-अनुकूल सनस्क्रीन के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- मत्स्यन दबाव को कम करने हेतु जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) और प्रवाल निगरानी जैसे वैकल्पिक आजीविकाओं को समर्थन प्रदान करना।

निष्कर्ष:

लक्षद्वीप में प्रवालों पर हुई अध्ययन रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि जलवायु-जनित हीटवेव के कारण प्रवाल भित्तियों में 50% तक गिरावट आई है। यह स्थिति न केवल जैवविविधता और तटीय अर्थव्यवस्थाओं को, बल्कि जलवायु अनुकूलन को भी गंभीर खतरे में डालती है। इस संकट से निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती अत्यंत आवश्यक है, साथ ही स्थानीय स्तर पर प्रवाल पुनर्स्थापन प्रयासों को भी तीव्र करना होगा। समाधान स्वरूप समुद्री संरक्षित क्षेत्र (Marine Protected Areas - MPAs), गर्मी-सहिष्णु ‘सुपर-कोरल’ का विकास तथा प्रदूषण नियंत्रण जैसे उपायों को बड़े पैमाने पर लागू करना होगा, अन्यथा प्रवालों के पूर्ण विनाश की आशंका है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. जलवायु परिवर्तन प्रवाल भित्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है? उपयुक्त शमन रणनीतियाँ सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिये। (2019) |

.png)