भारतीय राजव्यवस्था

भारत में राष्ट्रपति शासन

प्रिलिम्स के लिये: मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन संसद, उच्च न्यायालय, अध्यादेश, राज्य की समेकित निधि, 44वाँ संशोधन (1978), न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994), केंद्र-राज्य संबंध।

मेन्स के लिये: भारतीय संघीय ढाँचे में राष्ट्रपति शासन की भूमिका, राज्य स्वायत्तता और संघवाद पर राष्ट्रपति शासन का प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार ने पूरे भारत में अनुच्छेद 356 के ऐतिहासिक उपयोग की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पता चलता है कि इसके लागू होने से न केवल राज्य का लोकतंत्र निलंबित होता है, बल्कि राजनीतिक शक्ति की गतिशीलता भी बदल जाती है।

राष्ट्रपति शासन क्या है?

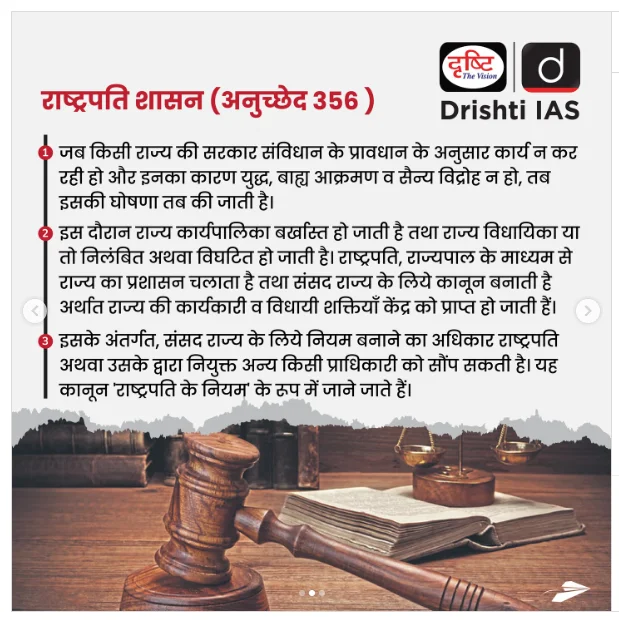

- परिचय: राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य सरकार और उसकी विधानसभा को भंग करने से है, जिससे राज्य केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाता है।

- राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है।

- संविधान में ‘संवैधानिक तंत्र की विफलता’ को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, जिसके कारण केंद्र द्वारा व्यक्तिपरक व्याख्या की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप दुरुपयोग हो सकता है।

- संवैधानिक आधार:

- अनुच्छेद 355: केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का अधिकार देता है कि राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें।

- अनुच्छेद 356: यदि राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल रहती है तो राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर या राष्ट्रपति के विवेक पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।

- अनुच्छेद 365: यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो राष्ट्रपति यह घोषणा कर सकते हैं कि उसकी सरकार संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर सकती।

- उद्घोषणा के आधार: राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, यदि वे संतुष्ट हों कि राज्य का शासन राज्यपाल की रिपोर्ट या अन्य जानकारी या अपने विवेक के आधार पर संवैधानिक रूप से कार्य करना जारी नहीं रख सकता है।

- इसके अतिरिक्त, यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है।

- संसदीय अनुमोदन: राष्ट्रपति शासन की घोषणा को दो माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिये।

- यदि राष्ट्रपति शासन की घोषणा लोकसभा के भंग होने पर की जाती है या यदि लोकसभा बिना किसी अनुमोदन के दो महीने के भीतर भंग हो जाती है तो यह लोकसभा के पुनः आहूत होने के 30 दिन बाद तक वैध रहती है, बशर्ते कि इस अवधि के दौरान राज्य सभा इसे अनुमोदित कर दे।

- राष्ट्रपति शासन को मंज़ूरी देने या बढ़ाने के लिये संसद में साधारण बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत) की आवश्यकता होती है।

- अवधि: राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में छह महीने तक रहता है, जिसे हर छह महीने में संसद की मंजूरी से 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- 44वाँ संशोधन अधिनियम, 1978 एक वर्ष से अधिक विस्तार की अनुमति देता है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो या भारत निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं है।

- तीन वर्ष से अधिक विस्तार के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिये, उग्रवाद के दौरान पंजाब के लिये 67वाँ और 68वाँ संशोधन)।

- निरसन: राष्ट्रपति, संसदीय अनुमोदन के बिना भी किसी भी समय राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर सकते हैं।

- राष्ट्रपति शासन के प्रभाव:

- कार्यकारी शक्तियाँ: राज्य के कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता हैं। राज्यपाल उनकी ओर से प्रशासन का कार्य करते हैं तथा मुख्य सचिव और नियुक्त सलाहकार उनकी सहायता करते हैं।

- विधायी शक्तियाँ: राज्य विधानमंडल को निलंबित या भंग कर दिया जाता है तथा संसद कानून बनाने का अधिकार (जैसा कि अनुच्छेद 357 में उल्लिखित है) का प्रयोग करती है या इसे राष्ट्रपति या किसी निर्दिष्ट निकाय को सौंप देती है।

- राष्ट्रपति शासन के दौरान बनाए गए कानून तब तक लागू रहते हैं, जब तक कि राज्य विधानमंडल द्वारा उन्हें निरस्त नहीं कर दिया जाता।

- वित्तीय नियंत्रण: राष्ट्रपति राज्य समेकित निधि से व्यय को अधिकृत कर सकता है, जब तक कि उसे संसद द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

- मूल अधिकार: राष्ट्रपति शासन नागरिकों के मूल अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के विपरीत जहाँ अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रताएँ निलंबित कर दी जाती हैं और अन्य अधिकार (20 और 21 को छोड़कर) सीमित किये जा सकते हैं।

भारत में राष्ट्रपति शासन के संबंध में न्यायिक घोषणाएँ

- एसआर बोम्मई (1994): सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया कि अनुच्छेद 356 न्यायिक समीक्षा के अधीन है और किसी राज्य सरकार को पदच्युत करने का निर्णय केवल राज्यपाल की राय पर आधारित नहीं होना चाहिये, बल्कि इसके लिये फ्लोर टेस्ट किया जाना आवश्यक है।

- सरबनंदा सोनोवाल मामला (2005): सर्वोच्च न्यायालय ने यह पुष्टि की कि केंद्र की ज़िम्मेदारी (अनुच्छेद 355 के तहत) राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने की है।

- रामेश्वर प्रसाद मामला (2006): सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा के बिना फ्लोर टेस्ट के विघटन की निंदा की तथा अनुच्छेद 356 के राजनीतिक दुरुपयोग की आलोचना की, यह कहते हुए कि इसे भ्रष्टाचार जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिये उपयोग नहीं किया जा सकता।

भारत के संघीय ढाँचे में राष्ट्रपति शासन के क्या सकारात्मक कार्य हैं?

- संवैधानिक तंत्र की बहाली: जब कोई राज्य सरकार कानून और व्यवस्था के पतन या शासन की विफलता के कारण संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में विफल हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन प्रशासन की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

- यह एक संवैधानिक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करता है, अराजकता को रोकता है और बड़े संघीय ढाँचे की सुरक्षा करता है।

- उदाहरण: सांप्रदायिक दंगों या गंभीर राजनीतिक संकट के दौरान राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से शासन के पूर्ण पतन को रोकने में सहायता मिलती है।

- राष्ट्रीय अखंडता और सुरक्षा की रक्षा: अलगाववादी आंदोलनों, उग्रवाद या बाह्य खतरों की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन संघ को सीधे हस्तक्षेप करने और संप्रभुता बनाए रखने की अनुमति देता है।

- व्यापक संसाधनों (सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, खुफिया एजेंसियाँ) के साथ केंद्र सरकार निर्णायक रूप से कार्य कर सकती है, जिसे राज्य सरकारें प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं कर सकती हैं।

- उदाहरण: 1980 के दशक के दौरान पंजाब में राष्ट्रपति शासन के प्रयोग से उग्रवाद से निपटने और स्थिरता बहाल करने में सहायता मिली।

- राजनीतिक गतिरोध के दौरान तटस्थ प्रशासन: त्रिशंकु विधानसभाओं या बड़े पैमाने पर दलबदल जैसी परिस्थितियों में, जहाँ कोई पार्टी बहुमत साबित नहीं कर सकती, राष्ट्रपति शासन अस्थिर गठबंधनों और राजनीतिक सौदेबाज़ी को रोकता है।

- यह नई चुनावी मंज़ूरी के लिये जगह बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि शासन राजनीतिक अवसरवाद के शिकार न बनें।

- राष्ट्रीय नीतियों के समानांतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना: प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों या आर्थिक संकट जैसी आपात स्थितियों में राष्ट्रपति शासन केंद्र और राज्यों के बीच सहज समन्वय को सक्षम बनाता है।

- केंद्र द्वारा नियंत्रण संसाधनों के कुशल आवंटन और तेज़ी से निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है, स्थानीय राजनीतिक विवादों को दरकिनार करते हुए।

- भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के खिलाफ सुरक्षा: राष्ट्रपति शासन राज्यों में भ्रष्टाचार, शक्ति के दुरुपयोग और अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है।

- यह कानून के शासन को बनाए रखता है, जवाबदेही सुनिश्चित करता है तथा शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ जाँच और संतुलन दिखाकर संविधान में जनता के विश्वास को मज़बूत करता है।

भारत में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- संघीयता और राज्य स्वतंत्रता पर जोखिम: राष्ट्रपति शासन अस्थायी रूप से किसी राज्य को केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रखता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के संतुलन को प्रभावित कर सकता है। बार-बार इसका प्रयोग संविधान में निहित सहकारी संघवाद की भावना को कमज़ोर कर सकता है।

- यह निर्वाचित राज्य सरकारों को कमज़ोर करता है, जिससे केंद्र को कार्यपालिका और विधानपालिका दोनों पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है तथा राज्य की शक्तियाँ घट जाती हैं।

- सत्ता के लिये राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना: राष्ट्रपति शासन को वास्तविक शासन की बजाय राजनीतिक लाभ के लिये लागू किये जाने का जोखिम रहता है, जैसा कि ऐतिहासिक उदाहरणों में देखा गया है।

- राज्य सरकारें आंतरिक अस्थिरता के समय मनमाने हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील होती हैं। यह राजनीतिक दुरुपयोग अक्सर क्षेत्रीय राजनीतिक संस्थाओं की कीमत पर केंद्र की शक्ति को मज़बूत करता है।

- शासन गतिरोध का जोखिम: राष्ट्रपति शासन नीति क्रियान्वयन में देरी करता है तथा प्रशासन को कमज़ोर करता है, क्योंकि अब राज्य अधिकारी सीधे केंद्र को रिपोर्ट करते हैं, जिससे शासन में ठहराव आता है।

- जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के तहत केंद्रीय नियंत्रण में आता है तो केंद्र के अधिकारी उस राज्य के स्थानीय सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को पूरी तरह नहीं समझ पाते।

- केंद्र द्वारा बनाई गई नीतियाँ और लागू किये गए कार्यक्रम राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते, जिससे उनकी प्रभावशीलता और सफलता कम हो जाती है।

- राज्यपाल की भूमिका और पक्षपात का जोखिम: राष्ट्रपति शासन की सिफारिश में राज्यपाल की भूमिका विवादास्पद रही है, जैसा कि अरुणाचल प्रदेश मामले (2016) में देखा गया है।

- पुंछी आयोग ने सुझाव दिया कि राज्यपाल को स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिये और उन्हें "केंद्र के एजेंट" के रूप में नहीं देखना चाहिये।

भारत में राष्ट्रपति शासन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- अनुच्छेद 356 का सीमित प्रयोग: सरकारिया आयोग (1983) ने सिफारिश की थी, अनुच्छेद 356 का उपयोग राज्य के संवैधानिक विघटन को हल करने के लिये सभी विकल्पों को समाप्त करने के बाद केवल अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिये।

- दुरुपयोग को रोकने के लिये "संवैधानिक तंत्र की विफलता" की परिभाषा को सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये।

- स्थानीयकृत आपातकालीन प्रावधान: पुंछी आयोग (2010) ने अनुच्छेद 355 और 356 के तहत आपातकालीन प्रावधानों को स्थानीयकृत करने का सुझाव दिया है, जिससे राष्ट्रपति शासन की बजाय किसी विशेष क्षेत्र (जैसे ज़िले) में तीन माह तक राज्यपाल का शासन लागू किया जा सके।

- राज्यपाल की विस्तृत रिपोर्ट: अंतर-राज्यीय परिषद ने सुझाव दिया कि राज्यपाल की रिपोर्ट विस्तृत और स्पष्ट होनी चाहिये तथा राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले राज्य को चेतावनी दी जानी चाहिये।

- इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति शासन लागू करने से पहले अनिवार्य फ्लोर टेस्ट कराना चाहिये, ताकि बहुमत खोने की स्थिति साबित हो सके। इससे लोकतांत्रिक जवाबदेही बनी रहती है और राजनीतिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग रोका जा सकता है।

- अनुसमर्थन के लिये विशेष बहुमत: राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को अनुसमर्थित करने के लिये संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होनी चाहिये, जिससे व्यापक राजनीतिक सहमति सुनिश्चित हो सके।

- न्यायिक जाँच को मज़बूत करना: राष्ट्रपति शासन की समीक्षा में न्यायपालिका की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये। एक अनिवार्य न्यायिक समीक्षा तंत्र यह सुनिश्चित करे कि राष्ट्रपति शासन केवल तभी लागू किया जाए, जब आवश्यक हो और वास्तविक संवैधानिक विफलता पर आधारित हो।

- विकेंद्रीकृत प्रशासन को प्रोत्साहित करना: राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्रीय हस्तक्षेप और राज्य स्वायत्तता के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिये स्थानीय शासन तंत्र को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- समय पर चुनाव और जवाबदेही: लोकतांत्रिक शासन को बहाल करने और लोगों के जनादेश को पुनः स्थापित करने के लिये राष्ट्रपति शासन के तुरंत बाद चुनाव कराए जाने चाहिये।

- लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन से बचना चाहिये, जब तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा या आपदा जैसी वास्तविक परिस्थितियाँ समय पर चुनाव कराने में बाधा न डालें।

निष्कर्ष:

राष्ट्रपति शासन एक आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा प्रावधान है, लेकिन इसका इतिहास दर्शाता है कि यह राजनीतिक दुरुपयोग के लिये समान रूप से संवेदनशील है। असली चुनौती केंद्र के हस्तक्षेप और राज्य की स्वायत्तता के सम्मान के बीच संतुलन बनाने में निहित है। न्यायिक समीक्षा को मज़बूत करना, फ्लोर टेस्ट को अनिवार्य बनाना और समय पर चुनाव सुनिश्चित करना भारत की संघीय भावना की रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में संघवाद पर राष्ट्रपति शासन के प्रभाव का आकलन कीजिये। राज्य की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिये इससे उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न: यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो (2018)

(a) उस राज्य की विधानसभा स्वत: भंग हो जाती है।

(b) उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियों संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी।

(c) उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है।

(d) राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियाँ बना सकता है।

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न: भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? जब ऐसी घोषणा लागू रहती है तो इसके क्या परिणाम होते हैं? (2018)

सामाजिक न्याय

भारत में भिक्षावृत्ति

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट, समवर्ती सूची, आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, गरीबी, बेरोज़गारी

मेन्स के लिये: भिक्षावृत्ति, भारत में सामाजिक कल्याण हेतु विधिक ढाँचा, भिक्षावृत्ति का अपराधीकरण।

चर्चा में क्यों?

एम.एस. पैटर बनाम दिल्ली राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य-चालित भिक्षुकगृह कोई दान–परोपकार नहीं, बल्कि संवैधानिक न्यास (Constitutional Trust) हैं।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के उस दायित्व पर बल दिया, जिसके अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन की रक्षा करना सम्मिलित है, तथा यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए कि संस्थाएँ इन अधिकारों का संरक्षण करें।

भारत में भिक्षावृत्ति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी प्रमुख निर्देश क्या हैं?

- सुरक्षा एवं संरक्षण: महिलाओं और बच्चों के लिये अलग और सुरक्षित सुविधाएँ, जिनमें बाल देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा शामिल हों।

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों को भिक्षावृत्ति गृह में नहीं रखा जाना चाहिये बल्कि उन्हें किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल कल्याण संस्थानों में भेजा जाना चाहिये।

- यह भारत की संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन (UNCRC) के तहत प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

- स्वास्थ्य और कल्याण: प्रवेश के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच।

- आहार में पोषण स्तर की निगरानी के लिये डायटीशियन की नियुक्ति।

- संरचना और रखरखाव: प्रत्येक दो वर्ष में स्वतंत्र तृतीय-पक्ष द्वारा आधारभूत संरचना का ऑडिट।

- भीड़-भाड़ रोकने के लिये सख्त क्षमता सीमाएँ।

- समाज में पुनः एकीकरण के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण।

भारत में भिक्षावृत्ति से संबंधित कानूनी ढाँचा क्या है?

- वर्तमान कानूनी ढाँचा: भारत का संविधान केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को समवर्ती सूची (सूची III, प्रविष्टि 15) के अंतर्गत आवारागर्दी (भिक्षावृत्ति सहित), खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने की अनुमति प्रदान करता है।

- भिक्षावृत्ति पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, इसके बजाय, कई राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1959 का पालन करते हैं, जो भिखारी को भिक्षा मांगने वाले, बिक्री के लिये सामान पेश करने वाले या बेसहारा दिखने वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है।

- न्यायिक रुख: हर्ष मंदर बनाम भारत संघ (2018) में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि बॉम्बे अधिनियम सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है और गरीबी को अपराध घोषित किये बिना उसका समाधान करने के महत्त्व को रेखांकित किया।

- वर्ष 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से भिखारियों को हटाने के लिये एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, इस बात पर ज़ोर देते हुए कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है, आपराधिक नहीं।

- सरकारी प्रयास:

- SMILE: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 2022 में शुरू की गई "स्माइल- आजीविका और उद्यम के लिये सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन" (Support for Marginalized Individuals for Livelihood and Enterprise-SMILE) योजना का उद्देश्य 2026 तक "भिक्षा-मुक्त" भारत की दिशा में काम करते हुए, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके भिखारियों का पुनर्वास करना है।

- SMILE के तहत 970 व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है, जिनमें 352 बच्चे शामिल हैं (वर्ष 2024 तक)।

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 413670 भिखारी हैं। पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार का स्थान है।

भारत में कौन-से कारक भिक्षावृत्ति हेतु उत्तरदायी हैं और समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है?

|

भिक्षावृत्ति में योगदान देने वाले कारक |

समाज पर प्रभाव |

|

आर्थिक कठिनाई: गरीबी, बेरोज़गारी और प्रवासन लोगों को भिक्षावृत्ति हेतु मजबूर करते हैं। |

सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम : भिक्षावृत्ति वाले स्थानों पर स्वच्छता की कमी के कारण बीमारियों का प्रसार होता है। |

|

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक: कुछ समुदायों में जाति व्यवस्था तथा वंशानुगत व्यवसाय भिक्षावृत्ति में योगदान करते हैं। |

अपराध और शोषण: संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह/समूह व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें बाल तस्करी तथा बलात् श्रम शामिल है। |

|

शारीरिक एवं मानसिक दिव्यांगता: पुनर्वास एवं स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की कमी के कारण दिव्यांगजन प्रायः भिक्षावृत्ति का सहारा लेते हैं। |

पर्यटन और शहरी प्रभाव: अत्यधिक भिक्षावृत्ति से पर्यटन, सुरक्षा और शहरी स्थानों के संबंध में लोगों की धारणा प्रभावित होती है। |

|

प्राकृतिक आपदाएँ: बाढ़, सूखा और भूकंप के कारण विस्थापन के चलते निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ती है। |

मानवाधिकार उल्लंघन: भिखारियों को प्रायः भिक्षावृत्ति विरोधी कानूनों के तहत गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन वैकल्पिक पुनर्वास उपलब्ध नहीं कराए जाते साथ ही, गरीब और हाशिये पर जीवन-यापन कर रहे लोगों को लक्षित किया जाता है। |

|

संगठित भिक्षावृत्ति वाले गिरोह: मानव तस्कर और आपराधिक समूह कमज़ोर व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जिसमें सहानुभूति-प्रेरित दान प्राप्त करने के लिये बदले शिशुओं को मादक पदार्थ देना भी शामिल है। |

सार्वजनिक सेवाओं पर बोझ: भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों के कुपोषित होने के कारण स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों तथा सार्वजनिक कल्याण संसाधनों पर दबाव पड़ता है। |

भारत में भिक्षावृत्ति के मुद्दे को संबोधित करने के लिये क्या दृष्टिकोण होना चाहिये?

- आश्रय, कौशल विकास और MGNREGA तथा PMAY जैसी कल्याणकारी योजनाओं के साथ एकीकरण के माध्यम से पुनर्वास को दृढ़ करना।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत भिक्षावृत्ति वाले गिरोह को समाप्त करने के लिये मानव तस्करी विरोधी कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, जिसमें पुलिस, गैर-सरकारी संगठनों (NGO) और बाल कल्याण संगठनों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता होगी।

- भिक्षुकों के लिये मोबाइल क्लीनिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समावेशन के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता की पहुँच में सुधार करना।

- सामाजिक जागरूकता और समावेशन को बढ़ावा देना चाहिये, ताकि कलंक कम हो और पुनर्वास में नागरिक समाज की भागीदारी प्रोत्साहित हो।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीबी को अपराध नहीं बनाया जा सकता तथा राज्य पर यह सकारात्मक, अपूरणीय दायित्व है कि वह ज़रूरतमंद व्यक्तियों की मदद करे। इस फैसले ने भारत भर के भिक्षुओं के लिये करुणा, सामाजिक न्याय और मानव गरिमा पर जोर देते हुए एक नया संवैधानिक दृष्टिकोण स्थापित किया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "भारत में भिक्षावृत्ति व्यक्तिगत विकल्प की बजाय सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और नीतिगत विफलताओं का प्रतिबिंब है।" भारत में भिक्षावृत्ति की समस्या का समाधान करने के लिये संभावित उपायों पर चर्चा कीजिये। |

मुख्य परीक्षा

राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर CAG की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने 28 भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर अपनी पहली दशकीय समीक्षा जारी की, जिसमें यह दर्शाया गया कि इन राज्यों का सार्वजनिक ऋण (आंतरिक उधार एवं केंद्र से प्राप्त ऋण सहित) पिछले 10 वर्षों में तीन गुना हो गया है और वित्त वर्ष 2022-23 में ₹59.6 लाख करोड़ तक पहुँच गया है, जिससे राजकोषीय स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर CAG रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- एक दशक में ऋण वृद्धि: राज्यों का कुल सार्वजनिक ऋण वर्ष 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ रुपए से 3.39 गुना बढ़कर वर्ष 2022-23 में 59.60 लाख करोड़ रुपए हो गया।

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में ऋण का अनुपात (किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य) 16.66% से बढ़कर 22.96% हो गया, जो अधिक राजकोषीय भार को दर्शाता है।

- वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों का ऋण, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 22.17% रहा।

- राज्यवार विविधताएँ: पंजाब (40.35%), नगालैंड (37.15%) और पश्चिम बंगाल (33.70%) में ऋण का अनुपात सर्वाधिक रहा, जबकि ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%) और गुजरात (16.37%) में यह न्यूनतम रहा।

- ऋण बनाम राजस्व क्षमता: औसतन, राज्यों का ऋण उनकी राजस्व प्राप्तियों का लगभग 150% रहा है, जो कोविड-19 के दौरान वर्ष 2020-21 में बढ़कर 191% तक पहुँच गया।

- उधारी के स्रोत: प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों, बॉण्ड, बैंकों, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की वेज़ एंड मीन्स एडवांस तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) जैसी संस्थाओं से खुले बाज़ार से लिये गए ऋण।

- केंद्र की भूमिका: वस्तु एवं सेवा कर (GST) क्षतिपूर्ति की कमी और पूंजीगत व्यय के लिये विशेष सहायता के कारण केंद्र सरकार से ऋण में वृद्धि हुई।

- स्वर्णिम नियम का उल्लंघन: राजकोषीय नीति के स्वर्णिम नियम के अनुसार, सरकारों को चालू व्यय के लिये नहीं बल्कि केवल पूंजी निवेश के लिये उधार लेना चाहिये।

- हालाँकि, कम-से-कम 11 राज्यों ने पूंजी निवेश के बजाय दैनिक व्यय को पूरा करने के लिये उधार लिया। आंध्र प्रदेश और पंजाब में 25% से भी कम उधार पूंजीगत परियोजनाओं में लगाया गया।

भारत में उच्च राज्य ऋण के क्या कारण हैं?

- GST के बाद कम हुई राजकोषीय स्वायत्तता: वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के परिचय ने कर संग्रह को केंद्रीकृत कर दिया, जिससे राज्यों के पास स्वतंत्र रूप से राजस्व उत्पन्न करने के सीमित साधन रह गए।

- इसके अतिरिक्त नए केंद्रीय उपकरों और अधिभारों के कारण कर राजस्व में उनकी हिस्सेदारी में गिरावट से उनकी राजकोषीय क्षमता और भी कम हो गई।

- राजकोषीय असंतुलन: राज्य कुल राजस्व का एक तिहाई से कम संग्रह करते हैं, जबकि सार्वजनिक व्यय का लगभग दो-तिहाई भार उनका होता है।

- यह महत्त्वपूर्ण राजस्व-व्यय असंतुलन राज्यों को अपने व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उधार लेने के लिये बाध्य करता है।

- बाज़ार उधारी पर उच्च निर्भरता: समय के साथ राज्य अधिकतर बाज़ार उधारियों की ओर मुड़े हैं, जो राज्य ऋण का बड़ा हिस्सा बनाते हैं।

- बाज़ार उधारी अन्य ऋण उपकरणों की तुलना में उच्च लागत पर आती है, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार बढ़ता है।

- आकस्मिक देयताएँ: राज्य सरकारें अक्सर ऐसी परियोजनाएँ संचालित करती हैं, जिनमें वित्तीय गारंटी शामिल होती है (जैसे, अवसंरचना परियोजनाएँ), जिससे भविष्य में संभावित वित्तीय दायित्व उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आकस्मिक देयताएँ कहा जाता है। ये देयताएँ राजकोषीय स्थिति के लिये जोखिम उत्पन्न करती हैं।

- उच्च ब्याज दरें: राज्यों को केंद्र सरकार की तुलना में अपेक्षाकृत उच्च उधारी लागत का सामना करना पड़ता है, जो कुल ऋण सेवा भार को बढ़ाता है।

- ऐतिहासिक ऋण संचय: जिन राज्यों का उच्च ऋण का इतिहास रहा है, उन्हें मौजूदा ऋण की सेवा के लिये और अधिक उधार लेना पड़ता है, जिससे एक ऋण जाल बन जाता है, जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है।

भारत में बढ़ते राज्य सार्वजनिक ऋण के क्या निहितार्थ हैं?

- राजकोषीय संघवाद के लिये खतरा: बढ़ता कर्ज राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को सीमित करता है और राज्य के वित्त पर केंद्रीय नियंत्रण बढ़ाता है, जिससे संघीय ढाँचे को नुकसान पहुँचता है।

- राजकोषीय स्थिरता जोखिम: उच्च ऋण सेवा लागत विकास व्यय के लिये धन को सीमित कर देती है, जिससे संभावित रूप से ऋण जाल उत्पन्न हो जाता है, जहाँ राज्य मौजूदा ऋण को चुकाने के लिये अधिक उधार लेते हैं।

- आर्थिक विकास पर प्रभाव: राज्यों की बुनियादी ढाँचे जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की क्षमता कम हो सकती है, जिससे दीर्घकालिक विकास धीमा हो सकता है।

- मुद्रास्फीति और ब्याज दर जोखिम: उच्च उधार लागत और मुद्रास्फीति का दबाव अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर सकता है तथा राजकोषीय तनाव बढ़ा सकता है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ: उच्च ऋण-GDP अनुपात वाले राज्यों को राजकोषीय संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे राजकोषीय स्वास्थ्य में अधिक क्षेत्रीय असमानताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- सामाजिक कल्याण पर प्रभाव: राज्य कल्याण कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं में कटौती कर सकते हैं, जिससे कमज़ोर आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

राजकोषीय स्थिति को बनाए रखते हुए राज्य ऋण भार को कैसे कम कर सकते हैं?

- राजस्व सृजन में वृद्धि: कर आधार का विस्तार करके और आर्थिक औपचारिकता के माध्यम से कर के दायरे को व्यापक बनाकर कर संग्रह दक्षता में वृद्धि करना।

- राज्य खनन रॉयल्टी, पर्यटन और सार्वजनिक परिसंपत्ति मुद्रीकरण जैसे नवीन राजस्व स्रोतों की खोज कर सकते हैं।

- व्यय को युक्तिसंगत बनाना: राज्यों को दीर्घकालिक निवेश के लिये पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिये, विवेकाधीन व्यय को नियंत्रित करना चाहिये और अकुशल कल्याण कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाना चाहिये।

- ऋण पुनर्गठन: राज्यों को उच्च ब्याज दर वाले ऋण का पुनर्वित्त करना चाहिये, कम लागत वाले ऋण स्रोतों [जैसे, राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF), ग्रीन बॉण्ड या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड] की तलाश करनी चाहिये और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003 के अनुसार ऋण-GDP अनुपात को सीमा के भीतर रखने के लिये ऋण सीमा निर्धारित करनी चाहिये।

- निवेश को बढ़ावा देना: बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर ध्यान केंद्रित करना।

- इससे राज्य के वित्त पर भार कम हो सकता है और साथ ही निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ भी उठाया जा सकता है।

- आकस्मिक निधि बनाना: अप्रत्याशित वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आपातकालीन निधि या आकस्मिक निधि बनाना, जिससे आर्थिक आघातों या प्राकृतिक आपदाओं के समय अत्यधिक उधार लेने से बचने में सहायता मिलेगी।

- केंद्र-राज्य राजकोषीय सहयोग को बढ़ाना: वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाना तथा अल्पकालिक उधार आवश्यकताओं को कम करने के लिये समय पर GST क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करना।

- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में सुधार: फिस्कल हेल्थ इंडेक्स (FHI) की सहायता से प्रदर्शन-आधारित बजट को लागू करना, व्यय को परिणामों से जोड़ना तथा खरीद को सुव्यवस्थित करने और अक्षमताओं को कम करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

- सामाजिक सुरक्षा जाल: ऐसे सामाजिक सुरक्षा जाल को सुदृढ़ करना, जो सबसे अधिक संवेदनशील वर्गों की रक्षा करें, बिना राज्य के बजट पर अत्यधिक भार डाले।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बढ़ते राज्य ऋण के संदर्भ में, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को मज़बूत करने के महत्त्व पर चर्चा कीजिये |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनाें पर विचार कीजिये: (2018)

- राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केंद्र सरकार के लिये यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिये 20% हो।

- राज्य सरकाराें के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिये जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं।

- भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है।

उपर्युत्त कथनाें में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न. उदारीकरण के बाद की अवधि के दौरान बजट बनाने के संदर्भ में सार्वजनिक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के लिये एक चुनौती है। स्पष्ट कीजिये। (2019)

मुख्य परीक्षा

भारत में नदियों के प्रदूषण पर नियंत्रण

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अध्ययन से पता चलता है कि भारत में अस्वच्छ और अत्यधिक प्रदूषित नदी खंडों (PRS) में थोड़ी कमी आई है। हालाँकि, रिपोर्ट में लगातार जारी चुनौतियों को रेखांकित किया गया है और कई PRS को अभी भी तात्कालिक सुधार की आवश्यकता है।

- निरंतर अनुक्रम में प्रदूषित क्षेत्रों को PRS के रूप में परिभाषित किया गया है।

प्रदूषित नदी खंडों पर CPCB के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- सामान्यतः मामूली सुधार: स्नान के लिये अस्वच्छ नदी स्थलों की संख्या 815 (2022) से घटकर 807 (2023) हो गई और प्रदूषित नदी खंडों (PRS) की संख्या 311 से घटकर 296 हो गई।

- बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) 3 mg/L से अधिक होने पर प्रदूषण बढ़ता हुआ माना जाता है और इसे स्नान के लिये अनुपयुक्त माना जाता है।

- BOD पानी में जैविक पदार्थ की मात्रा को मापता है; कम BOD स्वस्थ नदी को दर्शाता है।

- राज्यवार नदी प्रदूषण: महाराष्ट्र 54 PRS के साथ सबसे आगे है, इसके बाद केरल (31), मध्य प्रदेश और मणिपुर (प्रत्येक 18) और कर्नाटक (14) हैं।

- सबसे अधिक प्राथमिकता 1 (सर्वोच्च तात्कालिकता) PRS वाले राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (प्रत्येक 5) हैं।

- प्राथमिकता 1 वाली नदियों का BOD स्तर 30 mg/L से अधिक होता है और तत्काल सुधार की आवश्यकता होती है।

- सबसे अधिक प्राथमिकता 1 (सर्वोच्च तात्कालिकता) PRS वाले राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड (प्रत्येक 5) हैं।

- नदी सफाई में रुझान: वर्ष 2022 से ‘प्राथमिकता 4’ खंड 72 से घटकर 45 हो गए, जबकि ‘प्राथमिकता 2’ और ‘प्राथमिकता 3’ खंडों की संख्या बढ़ी।

- नदी-स्वच्छता कार्यक्रमों की सफलता को प्राथमिकता 1 से 2, 2 से 3 और इसी तरह प्राथमिकता 5 तक बढ़ने से मापा जाता है, जिसमें सबसे कम हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है।

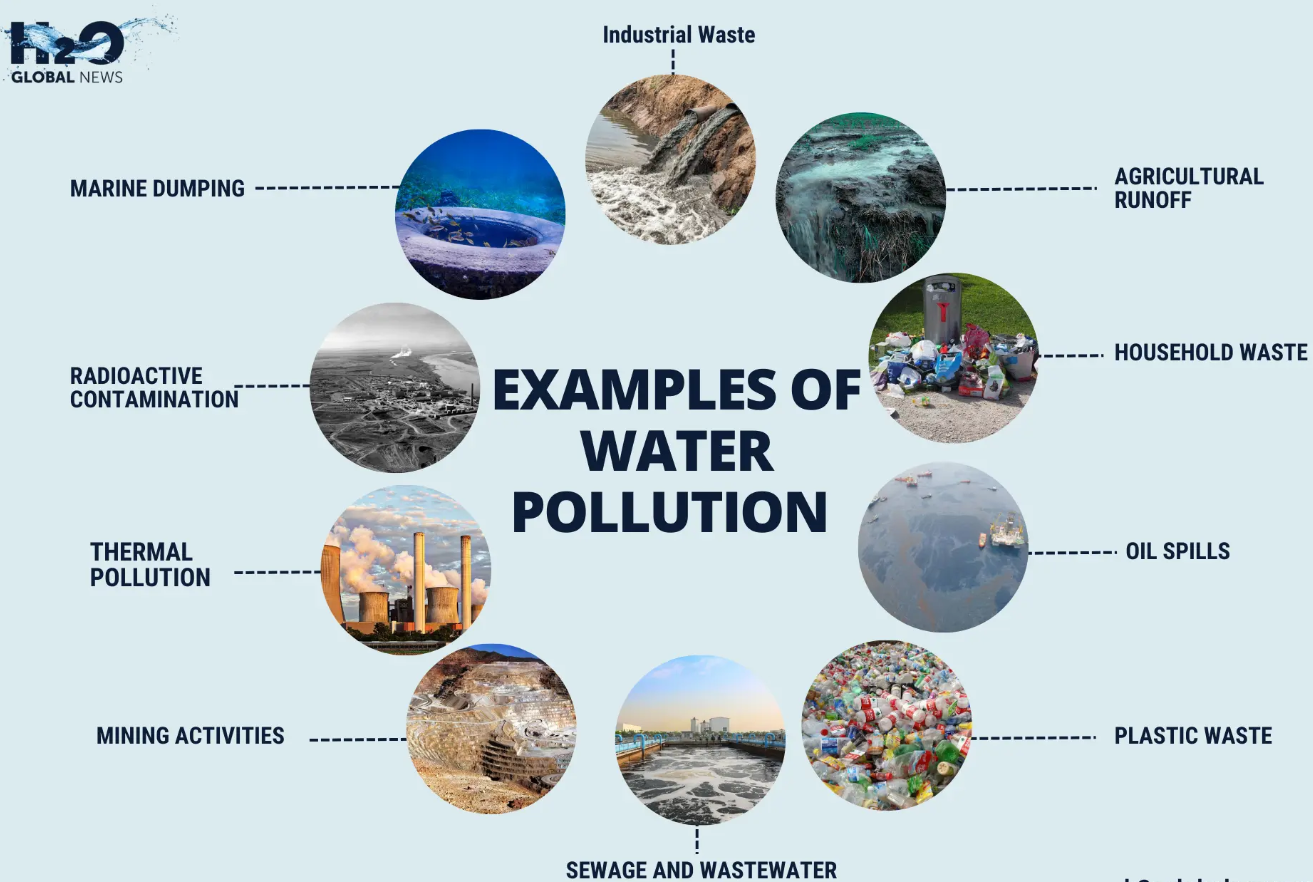

भारत में नदी प्रदूषण में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic): RIVER

- R-Ritualistic Pollution (अनुष्ठान प्रदूषण): धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों, मूर्ति विसर्जन और दाह संस्कार से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जहरीले पेंट, प्लास्टिक व पुष्प अपशिष्ट जैसे प्रदूषक निकलते हैं, जो नदियों पर गंभीर प्रभाव डालते हैं।

- I-Industrial Effluents (औद्योगिक अपशिष्ट): वस्त्र, चमड़ा और रसायन उद्योग नदियों को सीसा, पारा, आर्सेनिक जैसे विषैले धातुओं से प्रदूषित करते हैं। उल्लेखनीय उदाहरण हैं- कानपुर में गंगा, दिल्ली में यमुना और झारखंड में दामोदर। कई उद्योग उपचार मानकों से बचकर अपशिष्टों को बायपास या पतला कर देते हैं।

- V-Vast Agricultural Contamination (विशाल कृषि प्रदूषण): अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से नाइट्रेट तथा फॉस्फेट युक्त कृषि अपवाह नदियों में पहुँचता है, जिससे यूट्रॉफिकेशन होता है और जलीय जीवन को नुकसान पहुँचता है, जैसे पंजाब की सतलुज नदी में।

- पंजाब और हरियाणा में पराली दहन से राख व अवशेष भी नदियों में पहुँचकर प्रदूषण को और बढ़ा देते हैं।

- E-Environmental and Thermal Stress (पर्यावरणीय और तापीय दबाव): फरक्का और अन्य NTPC संयंत्रों जैसे विद्युत संयंत्रों से गर्म पानी निकलता है, जिससे तापीय प्रदूषण होता है, जो जलीय जीवन को नुकसान पहुँचाता है।

- R-Reckless Solid Waste (रेकलेस सॉलिड वेस्ट): विश्व में सबसे बड़े प्लास्टिक उत्सर्जक के रूप में भारत की मुंबई की मीठी जैसी नदियाँ प्लास्टिक अपशिष्ट से अवरुद्ध हो जाती हैं, जबकि दिल्ली के गाज़ीपुर जैसे अनियमित लैंडफिल नदियों और भूजल में विषाक्त पदार्थ उत्सर्जित कर रहे हैं।

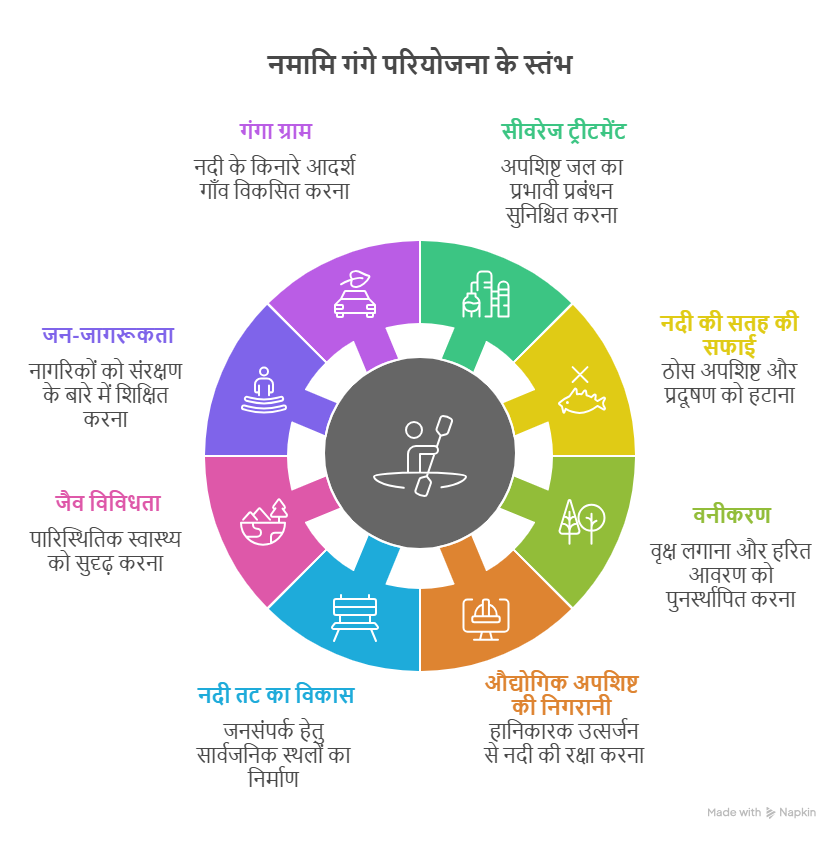

भारत में नदी सफाई से संबंधित भारत की पहल

- नमामि गंगे कार्यक्रम (NGP)

- गंगा एक्शन प्लान

- राष्ट्रीय नदी गंगा बेसिन प्राधिकरण (NRGBA)

- स्वच्छ गंगा निधि

- भुवन-गंगा वेब ऐप

- अपशिष्ट निपटान पर प्रतिबंध

भारत में नदी प्रदूषण के प्रभावी शमन के लिये कौन-से रणनीतिक हस्तक्षेप आवश्यक हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic) – SACRED

S – Strict Enforcement of Regulatory Measures (सख्त नियामक उपायों का पालन): जल अधिनियम (Water Act, 1974) को कड़ाई से लागू किया जाए, जिससे CPCB/SPCBs जल गुणवत्ता की निगरानी कर सकें और उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) तेज़ कानूनी तंत्र प्रदान करता है, ताकि नदियों की सफाई और सीवेज अवसंरचना के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

A – Agricultural Chemical Control (कृषि रासायनिक नियंत्रण): कृषि अपवाह को कम करने के लिये जैविक खेती और एकीकृत कीट प्रबंधन (Integrated Pest Management) को बढ़ावा देना, नदी किनारे वनस्पति बफर ज़ोन विकसित करना तथा पर्यावरण-हितैषी इनपुट्स के लिये सब्सिडी प्रदान करना।

C – Community-Led Conservation (समुदाय-नेतृत्व वाला संरक्षण): स्थानीय समुदायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में शामिल करना, जिसमें संग्रहण, स्रोत पर अलगाव और वैज्ञानिक प्रक्रमण शामिल हो। नदी के तट पर डंपिंग को रोकने के लिये बाड़बंदी और पेट्रोलिंग करना। सिंगल-यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करना।

R – Rigorous Industrial Regulation (सख्ती से औद्योगिक नियमन): प्रदूषणकारी उद्योगों के लिये ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) लागू करना, रीयल-टाइम अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ETPs) की निगरानी स्थापित करना तथा अवैध डंपिंग और अनुपालन न करने पर सख्त दंड आरोपित करना।

E – Ecological Restoration Measures (पारिस्थितिक पुनरुद्धार उपाय): नदी के संरक्षण हेतु डीसिल्टिंग, जलग्रहण पुनर्नवीनीकरण, वेटलैंड पुनरुद्धार करना। अवैध अतिक्रमण से बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा करना, ताकि प्राकृतिक शुद्धीकरण संरक्षित रहे।

D – Digital Monitoring Network (डिजिटल निगरानी नेटवर्क):

- AI, IoT सेंसर, GIS और ड्रोन का उपयोग करके जल गुणवत्ता की सतत् निगरानी तथा अवैध डंपिंग का पता लगाना।

- जल-प्रौद्योगिकी नवाचार का समर्थन करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की नदी-सफाई पहलों की प्रभावशीलता और कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी, 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण [National Ganga RiverBasin Authority (NGRBA)]' की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

- नदी बेसिन, योजना एवं प्रबंधन की इकाई है।

- यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों की अगुवाई करता है।

- NGRBA का अध्यक्ष चक्रानुक्रमिक आधार पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से एक होता है, जिनसे होकर गंगा बहती है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न: नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिये। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन-सी प्रमात्रा छलांगे, क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक हो सकती हैं? (2015)

.webp)