इन्फोग्राफिक्स

सामाजिक न्याय

लस्सा बुखार

प्रिलिम्स के लिये:लस्सा बुखार, ज़ूनोटिक रोग। मेन्स के लिये:लस्सा बुखार, संचरण और उपचार। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि जलवायु परिवर्तन अगले 50 वर्षों में लस्सा बुखार को पश्चिम अफ्रीका के कुछ हिस्सों, महाद्वीप के मध्य और पूर्वी भागों में फैलने में मदद कर सकता है।

प्रमुख बिंदु:

- लस्सा बुखार के वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या में 600% की वृद्धि होगी।

- जोखिम वाले लोगों की संख्या वर्ष 2050 तक बढ़कर 453 मिलियन और वर्ष 2070 तक 700 मिलियन हो जाएगी, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या लगभग 92 मिलियन है।

- अनुमानित 80% संक्रमण हल्के या स्पर्शोन्मुख होते हैं लेकिन शेष 20% मुँह और आँत से रक्तस्राव, निम्न रक्तचाप एवं संभावित स्थायी हानि का कारण बन सकता है।

- तापमान, वर्षा और चरागाह क्षेत्रों की उपस्थिति जैसे प्रमुख कारकों ने लस्सा वायरस के संचरण में योगदान दिया है।

- यदि वायरस पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त नए क्षेत्र में संचारित होने में सफल हो जाता है, तो पहले दशक में इसकी वृद्धि सीमित होगी।

लस्सा बुखार:

- परिचय:

- लस्सा बुखार का वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे वर्ष 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था।

- यह एकल-संयोजित RNA वायरस है जो वायरस परिवार एरेनाविरिडे से संबंधित है।

- यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है जहाँ यह स्थानिक है।

- मास्टोमिस चूहों में इस घातक लस्सा वायरस को फैलाने की क्षमता होती है।

- इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर कम है, लगभग 1%, लेकिन कुछ व्यक्तियों के लिये मृत्यु दर अधिक होती है, जैसे कि गर्भवती महिलाओं की तीसरी तिमाही में।

- यूरोपियन सेंटर फॉर डिज़ीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के अनुसार, लगभग 80% मामले लक्षणविहीन होते हैं, इसलिये उनकी पहचान नहीं की गई है।

- प्रसार:

- इससे व्यक्ति तब संक्रमित हो सकता है जब वह किसी संक्रमित चूहे (जूनोटिक रोग) के मूत्र या मल से दूषित भोजन या घरेलू सामान के संपर्क में आता है।

- यह कभी-कभी किसी बीमार व्यक्ति के संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थ या आँख, नाक या मुँह जैसे श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है।

- लक्षण:

- इसके सामान्य लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमज़ोरी और सिरदर्द शामिल हैं।

- गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव, साँस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे की सूजन और छाती, पीठ एवं पेट में दर्द आदि शामिल हैं।

- लक्षणों की शुरुआत के दो सप्ताह में रोगी की मृत्यु हो सकती है, आमतौर पर बहु-अंग विफलता के परिणामस्वरूप।

- उपचार:

- एंटीवायरल दवा ‘रिबाविरिन’ (Ribavirin) लस्सा बुखार के लिये एक प्रभावी उपचार प्रतीत होती है, लेकिन बीमारी होने पर इसे तुरंत दिया जाना चाहिये।

- वर्तमान में लासा बुखार की रोकथाम के लिये कोई लाइसेंस प्राप्त टीका नहीं है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही उत्तर है। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

शासन व्यवस्था

डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA): EU

प्रिलिम्स के लिये:यूरोपीय संसद और यूरोपीय संघ (EU), डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA) मेन्स के लिये:डिजिटल सेवा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, नीतियों के डिज़ाइन एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप |

चर्चा में क्यों?

डिजिटल सेवा अधिनियम (DSA), एक ऐसा कानून जो ऑनलाइन सुरक्षा पर केंद्रित है और क्षेत्र के सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स नियमों को अद्यतन करता है, को यूरोपियन संघ (EU) का अंतिम अनुमोदन प्राप्त हुआ है।

डिजिटल सेवा अधिनियम:

- विषय:

- जैसा कि यूरोपीय संघ आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है, DSA "एकल बाज़ार में बिचौलियों के दायित्वों और जवाबदेही पर सामान्य नियमों की एक सारणी" है तथा यूरोपीय संघ के सभी उपयोगकर्त्ताओं के लिये उच्च सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे उनका देश कोई भी हो।

- उद्देश्य:

- जब उपयोगकर्त्ता सामग्री को मॉडरेट करने की बात आती है तो DSA बिचौलियों, विशेष रूप से गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के काम करने के तरीके को सख्ती से नियंत्रित करेगा।

डिजिटल सेवा अधिनियम की विशेषता:

- सामग्री को तीव्रता से हटाने और चुनौती देने के प्रावधान:

- अद्यतन के हिस्से के रूप में सोशल मीडिया कंपनियों को अवैध या हानिकारक समझी जाने वाली सामग्री को "तेज़ी से हटाने के लिये नए प्रावधानों" को जोड़ना होगा।

- उन्हें उपयोगकर्त्ताओं को यह भी समझाना होगा कि उनकी कंटेंट टेकडाउन पॉलिसी कैसे काम करती है।

- DSA उपयोगकर्त्ताओं को प्लेटफ़ॉर्म द्वारा लिये गए टेकडाउन निर्णयों को चुनौती देने और अदालत के बाहर मामले का निपटारा करने की अनुमति देता है।

- बड़े मंचों की बड़ी ज़िम्मेदारी:

- यह अधिनियम "सभी के लिये एक समान" की बजाय कंपनियों के आकार के आधार पर उनकी ज़िम्मेदारियों का निर्धारण करता है।

- DSA के तहत यूरोपीय संघ में 45 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफॉर्म्स जैसे- 'वेरी लार्ज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स' (VLOP) और 'वेरी लार्ज ऑनलाइन सर्च इंजन' (VLOSE) के लिये नियम पर्याप्त सख्त होंगे।

- सीधे यूरोपियन आयोग द्वारा निगरानी:

- यूरोपीय आयोग इन आवश्यकताओं और उनके प्रवर्तन की केंद्रीय निगरानी के लिये ज़िम्मेदार होगा।

- एल्गोरिदम के कार्यों में अधिक पारदर्शिता:

- VLOPs and VLOSEs पारदर्शिता नियमों और एल्गोरिदम परीक्षण के अधीन होंगे।

- अपने उत्पादों के सामाजिक प्रभावों के संबंध में ज़वाबदेही को बढ़ावा देने के लिये, इन प्लेटफॉर्म्स को प्रणालीगत ज़ोखिम विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी।

- अनुपालन का आकलन करने और गैरकानूनी या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत जोखिमों का पता लगाने के लिये शोधाकर्त्ताओं और नियामकों दोनों के पास VLOP के डेटा तक पहुँच होनी चाहिये।

- VLOP को नियामकों को अनुपालन का आकलन करने के लिये अपने डेटा तक पहुँचने की अनुमति देनी चाहिये और शोधकर्त्ताओं को अवैध या हानिकारक सामग्री के प्रणालीगत ज़ोखिमों की पहचान करने के लिये अपने डेटा तक पहुँच प्रदान करनी चाहिये।

- विज्ञापनों के लिये स्पष्ट पहचानकर्त्ता और भुगतानकर्त्ता:

- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उपयोगकर्त्ता आसानी से विज्ञापनों की पहचान कर सकें और समझ सकें कि विज्ञापन कौन प्रस्तुत करता है या भुगतान करता है।

- उन्हें नाबालिगों के प्रति निर्देशित या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा पर आधारित वैयक्तिकृत विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करने चाहिये।

यूरोपीय संघ के DSA की तुलना भारत के ऑनलाइन कानूनों से:

- सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT नियम):

- परिचय:

- फरवरी 2021 में भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 (IT नियम) के रूप में अपने सोशल मीडिया नियमों में व्यापक बदलावों को अधिसूचित किया था, जिसने मेटा और ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महत्त्वपूर्ण उचित परिश्रम आवश्यकताओं को रखा था।

- इनमें कानून प्रवर्तन अनुरोधों और उपयोगकर्त्ता शिकायतों को संभालने के लिये प्रमुख कर्मियों को नियुक्त करना, कुछ शर्तों के तहत सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान को सक्षम करना एवं कुछ प्रकार की सामग्रियों की पहचान करने के लिये सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करना शामिल था।

- सबसे विवादास्पद प्रस्तावों में से एक सरकार समर्थित शिकायत अपीलीय समितियों का निर्माण है, जिनके पास प्लेटफॉर्म्स द्वारा लिये गए कंटेंट मॉडरेशन निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें रद्द करने का अधिकार होगा।

- कानून पर आपत्ति:

- सोशल मीडिया कंपनियों ने IT नियमों के कुछ प्रावधानों पर आपत्ति जताई है और व्हाट्सएप ने एक के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें कहा गया है कि संदेश के पहले प्रवर्तक का पता लगाना आवश्यक है।

- प्रवर्तक का पता लगाने के लिये प्लेटफॉर्म की आवश्यकता का एक कारण यह हो सकता है कि यदि उपयोगकर्त्ता ने अपने प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री साझा की है।

- हालाँकि व्हाट्सएप ने आरोप लगाया है कि प्रवर्तक का पता लगाना आवश्यक होने पर प्लेटफॉर्म पर एन्क्रिप्शन सुरक्षा को कमज़ोर कर देगी और लाखों भारतीयों के व्यक्तिगत संदेशों से समझौता कर सकती है।

- परिचय:

- IT अधिनियम, 2000:

- भारत अपनी प्रौद्योगिकी नीतियों के पूर्ण परिवर्तन पर भी काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही यह IT अधिनियम, 2000 के प्रतिस्थापन के साथ सामने आएगा।

- अन्य बातों के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नेट न्यूट्रैलिटी और एल्गोरिदम जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विचार किये जाने की उम्मीद है।

- भारत अपनी प्रौद्योगिकी नीतियों के पूर्ण परिवर्तन पर भी काम कर रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही यह IT अधिनियम, 2000 के प्रतिस्थापन के साथ सामने आएगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

ओपेक+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती

प्रिलिम्स के लिये:पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन और उसके सहयोगी, क्रूड ऑयल। मेन्स के लिये:ओपेक+ द्वारा तेल उत्पादन में कटौती और इसका प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और उसके सहयोगियों (ओपेक+) ने तेल उत्पादन में 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन (bpd) की कटौती करने का निर्णय लिया है।

- कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से यह सबसे बड़ी कटौती है।

- मई 2022 में अमेरिका ने नो ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टिंग कार्टेल (NOPEC) बिल पारित किया, जिसका उद्देश्य अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों को तेल की कीमतों में होने वाले परिवर्तन से बचाना है।

उत्पादन में कमी का कारण:

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद तेल की कीमतें काफी बढ़ गईं और पिछले कुछ महीनों से इसमें कमी आनी शुरू हुई है। यूरोप में मंदी की आशंका और चीन में लॉकडाउन उपायों के कारण सितंबर, 2022 में इनकी कीमत तेजी से गिरकर 90 अमेरिकी डॉलर से कम हो गई।

- इस कटौती से कीमतों में वृद्धि होगी जो मध्य-पूर्वी उन सदस्य देशों के लिये बेहद फायदेमंद होगा, जिनकी तरफ यूरोप ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रूस के खिलाफ प्रतिबंध के कारण तेल के लिये रुख किया है।

- ओपेक+ सदस्य इस बात से चिंतित हैं कि लड़खड़ाती वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की मांग को कम कर देगी और इस कटौती को मुनाफे को बनाए रखने के तरीके के रूप में देखा जा रहा है।

- यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के साथ शुरू हुई तेल की कीमतों में वृद्धि, ओपेक के संस्थापक सदस्यों में से एक सऊदी अरब को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक है।

- यह संभव है कि रूस ओपेक को प्रभावित कर सकता है, ताकि पश्चिम के लिये रूस पर ऊर्जा प्रतिबंधों का विस्तार करना अधिक महँगा साबित हो सके।

प्रभाव:

- यूरोपियन देशों पर प्रभाव:

- हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस से तेल निर्यात पर मूल्य सीमा लागू करने की अपनी योजना की घोषणा की थी।

- योजना के तहत देशों को केवल समुद्र के माध्यम से परिवहन किये गए रूसी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को खरीदने की अनुमति होगी जो मूल्य सीमा पर या उससे नीचे बेचे जाते हैं।

- हालाँकि आपूर्ति को कम करने के हालिया निर्णय से वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आने की संभावना है, जिससे रूस को अपने कच्चे तेल के निर्यात से महत्त्वपूर्ण राजस्व का लक्ष्य जारी रखने में मदद मिलेगी।

- संयुक्त राज्य पर प्रभाव:

- संगठन से बार-बार तेल उत्पादन बढ़ाने की मांग करने के कारण यह कदम अमेरिका के लिये बेहद हानिकारक होने की संभावना हैै।

- कटौती में कमी और बाद में तेल की कीमतों में वृद्धि विशेष रूप से अमेरिका के लिये खतरनाक हो सकते हैं, जो नवंबर 2022 में मध्यावधि चुनावों से पहले मुद्रास्फीति दर को कम करने की कोशिश कर रहा है।

- भारत पर प्रभाव:

- भारत अपनी कच्चे तेल की खपत का लगभग 85% आयात करता है, कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात बिल बढ़ेगा। आयात बिल बढ़ने से न केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी और चालू खाता घाटा (CAD) एवं राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा तथा शेयर बाज़ार भी प्रभावित होगा।

- निवेश सूचना एवं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (ICRA) के अनुसार, भारतीय कच्चे तेल के बास्केट की कीमत में प्रत्येक 10 डॉलर प्रति बैरल की वृद्धि के लिये CAD 14-15 बिलियन डॉलर या जीडीपी का 0.4% बढ़ सकता है।

- भारत अपनी कच्चे तेल की खपत का लगभग 85% आयात करता है, कीमतों में वृद्धि के कारण तेल आयात बिल बढ़ेगा। आयात बिल बढ़ने से न केवल मुद्रास्फीति बढ़ेगी और चालू खाता घाटा (CAD) एवं राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, बल्कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होगा तथा शेयर बाज़ार भी प्रभावित होगा।

OPEC+/ओपेक+:

- संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेज़ुएला द्वारा वर्ष 1960 में स्थापित, ओपेक/OPEC ने तब से काफी विस्तार किया है और अब इसमें 13 सदस्य राज्य हैं।

- ये सदस्य देश हैं- अल्जीरिया, अंगोला, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबॉन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात एवं वेनेज़ुएला।

- कतर ने 1 जनवरी, 2019 को इसकी सदस्यता छोड़ दी।

- अन्य 10 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों के साथ ओपेक को ओपेक+ के रूप में जाना जाता है।

- ओपेक+ देशों में 13 ओपेक सदस्य देश के साथ अज़रबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कज़ाखस्तान, मलेशिया, मेंक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान शामिल हैं।

- इस संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना तथा उपभोक्ता को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक व नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये तेल बाज़ारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित करना है।

- पहले इसे पश्चिमी प्रभुत्व वाली बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रित किया जाता था जिन्हें "सेवन सिस्टर्स" के रूप में जाना जाता था, ओपेक ने वैश्विक पेट्रोलियम बाज़ार पर तेल उत्पादक देशों को अधिक तरजीह देने की मांग की।

- वर्ष 2018 के अनुमानों के अनुसार, वे दुनिया के कच्चे तेल का लगभग 40% और दुनिया के तेल भंडार का 80% हिस्सा रखते हैं।

- वे आमतौर पर यह निर्धारित करने के लिये हर महीने मिलते हैं कि सदस्य देश कितने तेल का उत्पादन करेंगे।

- हालाँकि कई लोगों का आरोप है कि ओपेक एक कार्टेल की तरह व्यवहार करता है, जो तेल की आपूर्ति का निर्धारण करता है और विश्व बाज़ार में इसकी कीमत को प्रभावित करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. वेनेज़ुएला के अलावा दक्षिण अमेरिका से निम्नलिखित में से कौन ओपेक का सदस्य है? (2009) (a) अर्जेंटीना उत्तर: (c) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

ग्रीन स्टील

प्रिलिम्स के लिये:ग्रीन स्टील, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM), ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, पार्टियों के सम्मेलन (COP26) में भारत की प्रतिबद्धताएँ। मेन्स के लिये:ग्रीन स्टील, महत्त्व, चुनौती और आगे की राह। |

चर्चा में क्यों?

पूर्वी भारत में एक स्वच्छ इस्पात क्षेत्र देश के 'ग्रीन स्टील' में संक्रमण के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

- 'ग्रीन स्टील' की दिशा में बढ़ने के लिये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस क्षेत्र में स्थित सभी इस्पात संयंत्रों को गैस प्रदान करने के लिये वर्ष 2019 में पूर्वी भारत में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है।

ग्रीन स्टील:

- विषय:

- ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना ही इस्पात का निर्माण है।

- यह कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन विनिर्माण मार्ग के बजाय हाइड्रोजन, कोयला गैसीकरण या बिजली जैसे कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके किया जा सकता है।

- यह अंततः ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है, लागत में कटौती करता है और इस्पात की गुणवत्ता में सुधार करता है।

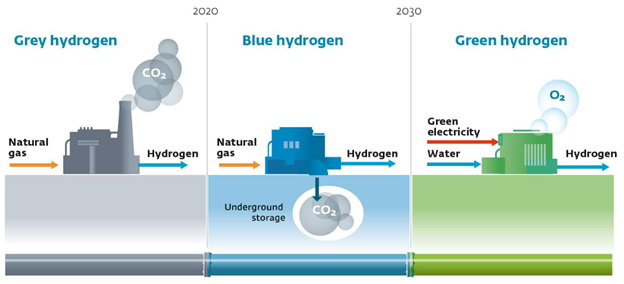

- कम-कार्बन हाइड्रोजन (नीली हाइड्रोजन और हरी हाइड्रोजन) इस्पात उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद कर सकती है।

- राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM): राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन (NHM) स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन विकल्प के लिये हाइड्रोजन का उपयोग करता है।

- ग्रीन स्टील जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना ही इस्पात का निर्माण है।

- उत्पादन के तरीके:

- अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना:

- कार्बन कैप्चर और यूटिलाइज़ेशन टेक्नोलॉजीज़ (CCUS)

- कम कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के स्थान पर प्रयोग

- लौह अयस्क के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युतीकरण

- अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना:

- महत्त्व :

- ऊर्जा और संसाधन उपयोग के मामले में इस्पात उद्योग सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यह कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) के सबसे बड़े उत्सर्जक में से एक है।

- संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में की गई प्रतिबद्धताओं के मद्देनज़र, भारतीय इस्पात उद्योग को 2030 तक अपने उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है।

- चुनौतियाँ:

- इस समय देश का लोहा और इस्पात क्षेत्र आर्थिक रूप से कमज़ोर है। हालांकि ग्रीन स्टील निर्माण एक महँगी प्रक्रिया है जिसमें उच्च लागत शामिल है।

हाइड्रोजन के प्रकार:

- ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण अक्षय ऊर्जा (जैसे सौर, पवन) का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है।

- ब्राउन हाइड्रोजन का उत्पादन कोयले का उपयोग करके किया जाता है जहाँ उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।

- ग्रे हाइड्रोजन (Grey Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है जहाँ संबंधित उत्सर्जन को वायुमंडल में निष्कासित किया जाता है।

- ब्लू हाइड्रोजन (Blue Hydrogen) प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, जहाँ कार्बन कैप्चर और स्टोरेज का उपयोग करके उत्सर्जन को कैप्चर किया जाता है।

भारत में इस्पात उत्पादन की स्थिति:

- उत्पादन: भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है जहाँ 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान 120 मिलियन टन (एमटी) कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था।

- भंडार: देश में इसका 80 प्रतिशत से अधिक भंडार ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में है।

- महत्त्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं: भिलाई (छत्तीसगढ़), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल), जमशेदपुर (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), बोकारो (झारखंडं।

- खपत: भारत वर्ष 2021 (106.23 MT) में तैयार स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार, चीन सबसे बड़ा स्टील उपभोक्ता है।

आगे की राह

- इस्पात क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिये लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना चाहिये। कई पुराने संयंत्रों को नवीनीकृत करने की आवश्यकता है और विद्युत आधारित विनिर्माण के लिये ऊर्जा दक्षता उपायों में एवं निवेश की उज्ज्वल संभावनाएँ हैं।

- स्क्रैप का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिये उपयोग की जाने वाली ऊर्जा को कम करने में किया जा सकता है जिसके पुनर्चक्रण के लिये उपयुक्त बुनियादी ढाँचा और स्टील स्क्रैप रीसाइक्लिंग नीति का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र को इसकी मांग को पूरा करने के लिये पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हरित इस्पात की खरीद के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये।

- सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को हरित इस्पात बाज़ार के विकास के लिये हरित मानक और समान प्रकार के लेबल के निर्माण की आवश्यकता है।

- पुराने और प्रदूषणकारी संयंत्रों को हटाया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. भारत में इस्पात उद्योग द्वारा छोड़े गए कुछ महत्त्वपूर्ण प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन से हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1, 3 और 4 उत्तर: (D)

अतः विकल्प (D) सही है। प्रश्न: वर्तमान में लौह एवं इस्पात उद्योगों की कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताइये। (मेन्स- 2020) प्रश्न. विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण प्रस्तुत कीजिये। (मेन्स-2014) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

शासन व्यवस्था

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), एसोचैम/ASSOCHAM, भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), FICCI मेन्स के लिये:भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) और उसका योगदान |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किये हैं।

- QCI ने भारत के गुणवत्ता केंद्रों की ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में जागरूक करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने की पहल के बारे में लोगों को सूचित करने के लिये एक अभियान 'गुणवत्ता से आत्मनिर्भरता’ शुरू किया है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI):

- इतिहास:

- भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) को वर्ष 1996 में प्रत्यायन के लिये एक राष्ट्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।

- तद्नुसार, QCI की स्थापना PPP मॉडल के माध्यम से स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में भारत सरकार और तीन प्रमुख उद्योग संघों द्वारा प्रतिनिधित्व भारतीय उद्योग के समर्थन से की गई थी।

- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM)

- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)

- फिक्की (FICCI)

- परिचय:

- QCI वर्ष 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत एक गैर-लाभकारी संगठन है।

- QCI के संचालन हेतु नोडल एजेंसी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है।

- संरचना:

- यह सरकार, उद्योग और उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व के साथ 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा शासित है।

- QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग जगत की ओर से की गई सिफारिश के आधार पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

- उद्देश्य:

- उत्पादों, सेवाओं और प्रक्रियाओं के स्वतंत्र तृतीय-पक्ष मूल्यांकन के लिये एक तंत्र स्थापित करना।

- यह शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण संरक्षण, शासन, सामाजिक क्षेत्रों, बुनियादी ढाँचा क्षेत्र और संगठित गतिविधियों के ऐसे अन्य क्षेत्रों सहित गतिविधियों के सभी महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणवत्ता मानकों के प्रचार, अपनाने और पालन करने में राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भारत के नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता एवं देखभाल में सुधार हेतु आवश्यक है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद का महत्त्व:

- कोल इको-सिस्टम में परिवर्तन:

- QCI ने कोल इको-सिस्टम में गुणवत्ता संबंधी जागरूकता का प्रसार किया, QCI की इस पहल में राष्ट्रीय सेवा की भावना है, क्योंकि इसने कोयला उद्योग की गुणवत्ता को समझने के तरीके को बदल दिया है।

- QCI द्वारा कोयले के तीसरे पक्ष के रुप में नमूने लेने जैसी पहल शुरू करने के बाद इस क्षेत्र की गुणवत्ता में परिवर्तनकारी सुधार हुआ।

- FCI के साथ सहयोग:

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की गुणवत्ता प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप उन उपभोक्ताओं को बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्यान्नों तक पहुँच प्राप्त हुई हैं, जो अधिकतर सुविधा से वंचित हैं।

- इन खाद्यान्नों के वितरण की प्रक्रिया अब बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके पूरी तरह से प्रौद्योगिकी-समर्थित है। वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) के तहत लाभार्थी देश में कहीं से भी अपनी खाद्य सामग्री ले सकते हैं।

- वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल:

- भारत और विदेशों में बाज़ाार खोजने के लिये दूरदराज़ के क्षेत्रों के उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) पहल में क्यूसीआई द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

- QCI ने जीआई टैगिंग पहल और स्वच्छ सर्वेक्षण को पूरा करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- अन्य:

- QCI की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ:

- स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की संख्या का आकलन

- गाँवों में गुणवत्तापूर्ण बिजली की डिलीवरी

- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण

- उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर की डिलीवरी

- QCI की कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू)प्रश्न. भारतीय गुणवत्ता परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

स्रोत: पी.आई.बी.

नीतिशास्त्र

गर्भपात अधिकार बनाम नीतिशास्त्र

मेन्स के लिये:गर्भपात अधिकार बनाम नीतिशास्त्र |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में अविवाहित महिलाओं सहित सभी महिलाओं के लिये 24 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति दी।

गर्भपात के अधिकार और नैतिक दुविधा पर वाद-विवाद:

- महिलाओं के अधिकार संबंधी मुद्दे:

- अपने शरीर पर महिला का अधिकार:

- अपने शरीर पर एक महिला के अधिकार को स्वतंत्रता के आधार के रूप में वकालत की गई है।

- यदि कोई महिला विभिन्न कारणों से ऐसा नहीं करना चाहती है तो उसे अपने गर्भ में बच्चा रखने और बच्चे को जन्म देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।

- स्वास्थ्य:

- अवांछित गर्भधारण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करता है।

- लैंगिक समानता:

- लैंगिक समानता के लिये गर्भपात का अधिकार महत्त्वपूर्ण है।

- गर्भपात का अधिकार गर्भावस्था के अधिकारों के पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिये जो महिलाओं को गर्भावस्था को समाप्त करने के लिये वास्तव में स्वतंत्र विकल्प बनाने में सक्षम बनाता है।

- अपने शरीर पर महिला का अधिकार:

- भ्रूण से संबंधित समस्याएँ:

- जीवन का अधिकार: गर्भपात एक जीवित प्राणी की हत्या के समतुल्य है।

- मातृत्व देखभाल: यह दो जीवन के बीच साझा किया गया एक अनूठा बंधन है जिस पर कानून द्वारा सवाल या विनियमन नहीं किया जा सकता है।

- सामाजिक समस्या:

- राज्य की ज़िम्मेदारी: यह राज्य की ज़िम्मेदारी है कि वह सभी को एक अच्छा जीवन प्रदान करे।

- समावेशी भावना: मतभेदों या अक्षमताओं के प्रकटन से बचने के लिये गर्भपात सामाजिक नियंत्रण का एक तंत्र नहीं बनना चाहिये।

- बच्चों की अच्छी देखभाल: कई बार, माता-पिता की इच्छा होती है कि गर्भपात अपने अल्प संसाधनों को अधिक बच्चों में विभाजित करने के बजाय मौजूदा बच्चों को एक अच्छा जीवन देने में सक्षम हो।

गर्भपात के खिलाफ तर्क:

- कुछ लोगों द्वारा गर्भपात को मुक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि समाज के लिये महिलाओं की ज़रूरतों को पूरा नहीं करने के तरीके के रूप में देखा जाता है।

- महिलाओं को मुफ्त गर्भपात की आवश्यकता नहीं है, लेकिन माता के रूप में इन्हें वित्तीय और सामाजिक अस्तित्व से संबंधित ज़रूरतें हैं जो समानता के लिये आवश्यक हैं :

- सस्ती, सुलभ बाल सुविधाएँ

- माताओं की ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक कार्यस्थल या स्कूल

- उदाहरण के लिये लचीले शेड्यूलिंग के साथ मातृत्व अवकाश प्रदान करना,

- महिलाओं को कार्यबल में शामिल करने के लिये राज्य का समर्थन

गर्भपात के लिये नैतिक दृष्टिकोण क्या होना चाहिए?

- गर्भपात के लिये नैतिक दृष्टिकोण अक्सर चार सिद्धांतों पर आधारित है।

- मरीज़ों की स्वायत्तता का सम्मान

- गैर-हानिकारक (कोई नुकसान न पहुँचाना )

- उपकार (देखभाल करना) और

- न्याय

- गर्भपात की दुविधा में कानूनी, चिकित्सा, नैतिक, दार्शनिक, धार्मिक और मानव अधिकारों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के अतिव्यापी मुद्दे हैं और इसका विभिन्न दृष्टिकोणों से विश्लेषण किया जाना चाहिये।

- गर्भपात पर कोई सख्त नियम नहीं हो सकता है और आम सहमति बनाने के लिये इस पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया जाना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

समुद्री जीवन के लिये जलवायु जोखिम सूचकांक

प्रिलिम्स के लिये:जलवायु परिवर्तन, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वैश्विक तापन, पेरिस समझौता मेन्स के लिये:समुद्री जीवन के लिये जलवायु जोखिम सूचकांक |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में समुद्री जीवन के लिये जलवायु जोखिम सूचकांक शीर्षक से एक नया अध्ययन प्रकाशित किया गया था, जो लगभग 25,000 समुद्री प्रजातियों और उनके पारिस्थितिक तंत्र के लिये जलवायु जोखिम को रेखांकित करता है।

- यह नया सूचकांक समुद्री जीवन के प्रबंधन और संरक्षण के लिये जलवायु-स्मार्ट दृष्टिकोण का समर्थन करने का आधार तैयार करता है।

निष्कर्ष क्या हैं?

- समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों को बदलना:

- महासागर की सतह का अधिक गर्म होना और जलवायु दशाओं के कारण प्रजातियों को गहरे, अधिक उत्तरी और ठंडे स्थानों पर जाना पड़ रहा है, इससे उनके व्यवहार में बदलाव देखा जा सकता है। यह समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मौलिक और अभूतपूर्व तरीके से नया आकार दे रहा है।

- उच्च उत्सर्जन परिदृश्य:

- उच्च उत्सर्जन परिदृश्य में देखें तो, वैश्विक औसत महासागर तापमान वर्ष 2100 तक 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। इस परिदृश्य के तहत 25,000 प्रजातियों में से लगभग 90% उच्च या गंभीर जलवायु जोखिम में हैं। अपनी भौगोलिक सीमा के 85% में आम प्रजातियाँ खतरे में हैं।

- उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र:

- उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्रों में जैवविविधता हॉटस्पॉट एवं निकटवर्ती पारिस्थितिक तंत्र में जोखिम सबसे अधिक होता है, ये क्षेत्र वैश्विक मछली पकड़ने के 96% का समर्थन करते हैं।

- शार्क और टूना जैसे शीर्ष शिकारियों को खाद्य शृंखला के नीचे की प्रजातियों की तुलना में काफी अधिक जोखिम होता है। इस तरह के शिकारियों का पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यात्मकता पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

- अल्प आय वाले राष्ट्र:

- उच्च उत्सर्जन के तहत कॉड और लॉबस्टर जैसी मछली प्रजातियों के लिये जलवायु जोखिम का खतरा कम आय वाले देशों के क्षेत्रों के भीतर लगातार अधिक होता है,, यहाँ लोग अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये मत्स्य पालन पर अधिक निर्भर रहते हैं।

- यह जलवायु असमानता का एक और उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसमें कम आय वाले वे देश शामिल हैं जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में कम-से-कम योगदान किया है और अधिक आक्रामक रूप से अपने उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन के सबसे खराब प्रभावों का सामना कर रहे हैं,, जबकि उनके पास अनुकूलन करने की सबसे कम क्षमता है।

- कम उत्सर्जन परिदृश्य:

- कम उत्सर्जन परिदृश्य के तहत पेरिस समझौते में दो डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग सीमा के अनुसार, समुद्र के औसत तापमान में वर्ष 2100 तक 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

- इसके अंतर्गत भविष्य में लगभग सभी समुद्री जीवों (98.2%) के लिये कम जलवायु जोखिम होगा। पारिस्थितिक तंत्र संरचना, जैवविविधता, मत्स्य पालन और कम आय वाले देशों के लिये जोखिम बहुत कम या समाप्त हो जाता है।

सिफारिशें:

- जलवायु शमन को प्राथमिकता देने वाले अधिक टिकाऊ पथ को चुनने से समुद्र के जीवन और लोगों को स्पष्ट लाभ होगा।

- जलवायु जोखिमों को कम करने के लिये उत्सर्जन में कटौती सबसे प्रत्यक्ष दृष्टिकोण है।

- उत्सर्जन को कम करने के अलावा हमारे महासागरों की रक्षा के लिये एक वार्मिंग जलवायु के अनुकूल होने के तरीके खोजना अनिवार्य है।

- नए तरीकों और अनुकूलन रणनीतियों को शामिल करने, दुनिया के कम संसाधन वाले हिस्सों में क्षमता विकसित करने तथा अनुकूलन उपायों के पेशेवरों व विरोधियों के बीच संतुलन की आवश्यकता है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. समुद्री पारिस्थितिकी पर ‘मृतक्षेत्रों' (डैड ज़ोन्स) के विस्तार के क्या-क्या परिणाम होते है? (मेन्स-2018) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

सामाजिक न्याय

पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉसपैरिटी 2022: करेक्टिंग कोर्स

प्रिलिम्स के लिये:गरीबी और साझा समृद्धि 2022, विश्व बैंक मेन्स के लिये:भारत में गरीबी की स्थिति और संबंधित कदम, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व बैंक ने "पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉसपैरिटी 2022: करेक्टिंग कोर्स " शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

प्रमुख बिंदु

- वैश्विक गरीबी में कमी:

- वैश्विक गरीबी में कमी की दर वर्ष 2015 से धीमी रही है लेकिन कोविड महामारी और यूक्रेन में युद्ध ने परिणामों को पूरी तरह से उलट दिया है।

- वर्ष 2015 तक वैश्विक चरम-गरीबी दर में आधे से अधिक की गिरावट देखी गई थी।

- तब से मंद वैश्विक आर्थिक विकास के साथ गरीबी में कमी की दर धीमी हो गई है।

- जैसे, वर्ष 2030 तक अत्यधिक गरीबी को समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य हासिल नहीं होगा।

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग:

- अकेले वर्ष 2020 में अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 70 मिलियन से अधिक की वृद्धि हुई, जो वर्ष 1990 में वैश्विक गरीबी निगरानी शुरू होने के बाद से एक साल की सबसे बड़ी वृद्धि है।

- वर्तमान प्रवृत्तियों को देखते हुए 57.4 मिलियन लोग दुनिया की आबादी का लगभग 7%, वर्ष 2030 में 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन कर रहे होंगे, जिनमें से अधिकांश अफ्रीका में होंगे।

- असमानताओं में वृद्धि:

- सबसे गरीब लोगों ने महामारी की सबसे बड़ी लागत वहन की। सबसे गरीब लोगों का 40% आय का नुकसान जो कि औसतन 4% है, जो आय वितरण के सबसे धनी लोगों के 20% के नुकसान का दोगुना है।

- परिणामस्वरूप दशकों में पहली बार वैश्विक असमानता बढ़ी है।

- वर्ष 2020 में वैश्विक औसत आय में 4% की गिरावट आई, यह वर्ष 1990 में औसत आय के मापन के बाद पहली गिरावट है।

सुझाव:

- राष्ट्रीय नीतिगत सुधार गरीबी को कम करने की दिशा में मदद कर सकते हैं।

- वैश्विक सहयोग बढ़ाना भी आपेक्षित होगा।

- इसके लिये राजकोषीय नीति में सरकारों को तीन मोर्चों पर तुरंत कार्रवाई करनी होगी:

- व्यापक सब्सिडी से बचाव, लक्षित नकद हस्तांतरण में वृद्धि:

- कम और मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं में बिजली सब्सिडी पर सभी खर्च का आधा हिस्सा सबसे अमीर 20% आबादी का होता है जो अतिरिक्त बिजली का उपयोग करते हैं।

- गरीब और कमज़ोर समूहों का समर्थन करने के लिये नकद हस्तांतरण एक अधिक प्रभावी तंत्र है।

- दीर्घकालिक विकास पर ध्यान:

- शिक्षा, अनुसंधान और विकास तथा बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में उच्च रिटर्न वाले निवेश आदि पर आज से ही ध्यान देने की आवश्यकता है।

- संसाधनों की कमी के समय में अधिक कुशल तरीके से खर्च और अगले संकट के लिये बेहतर तैयारी करना आवश्यक है।

- गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना घरेलू राजस्व एकत्रित करना:

- संपत्ति और कार्बन कर गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना राजस्व बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- ऐसा ही कुछ पर्सनल और कॉरपोरेट इनकम टैक्स के आधार को बढ़ा कर किया जा सकता है।

- यदि बिक्री और उत्पाद शुल्क बढ़ाने की आवश्यकता है तो सरकारों को सबसे कमज़ोर परिवारों पर उनके प्रभावों को दूर करने के लिये लक्षित नकद हस्तांतरण का उपयोग करके आर्थिक विकृतियों और नकारात्मक वितरण प्रभावों को कम करना चाहिये।

- संपत्ति और कार्बन कर गरीबों को नुकसान पहुँचाए बिना राजस्व बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

- व्यापक सब्सिडी से बचाव, लक्षित नकद हस्तांतरण में वृद्धि:

भारत में गरीबी की स्थिति:

- परिचय:

- विश्व बैंक के अनुसार, 'गरीबी में पिछले दशक में गिरावट आई है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले अनुमानित थी'।

- भारत में अत्यधिक गरीबी वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2019 में 12.3% कम थी, क्योंकि गरीबों की संख्या वर्ष 2011 में 22.5% से घटकर वर्ष 2019 में 10.2% हो गई, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से तेज़ गिरावट आई।

- शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में कमी अधिक थी क्योंकि ग्रामीण गरीबी वर्ष 2011 में 26.3% से घटकर वर्ष 2019 में 11.6% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी अवधि में गिरावट 14.2% से 6.3% हो गई।

- विश्व बैंक के अनुसार, 'गरीबी में पिछले दशक में गिरावट आई है लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले अनुमानित थी'।

- गरीबी का अनुमान:

- भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।

- भारत में गरीबी रेखा का अनुमान उपभोग व्यय पर आधारित है, न कि आय के स्तर पर।

- भारत में गरीबी का आकलन नीति आयोग की टास्क फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा प्राप्त आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा की गणना के माध्यम से किया जाता है।

- हाल ही में उठाए गए प्रमुख कदम:

- एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)

- प्रधानमंत्री आवास योजना

- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

- अन्नपूर्णा योजना

- 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005

- दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- प्रधानमंत्री जन-धन योजना

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष के प्रश्नप्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखा अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर है, क्योंकि: (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्य में अलग-अलग होती है उत्तर: (b) व्याख्या:

प्रश्न." केवल आय के आधार पर गरीबी के निर्धारण में गरीबी का आपतन और तीव्रता अधिक महत्त्वपूर्ण है"। इस संदर्भ में नवीनतम संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट का विश्लेषण कीजिये। (मेन्स-2020) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस