अंतर्राष्ट्रीय संबंध

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025

प्रिलिम्स के लिये: इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, हिंद-प्रशांत रणनीति, भारत का SAGAR सिद्धांत, हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य, चाइना+1 रणनीतियाँ, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपॉजिटरी, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन, वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS), AUKUS, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी।

मेन्स के लिये: भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र का महत्त्व, इंडो-पैसिफिक में भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधा डालने वाले मुख्य मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हिंद-प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 (Indo-Pacific Regional Dialogue 2025 - IPRD 2025), जो भारतीय नौसेना का वार्षिक उच्च-स्तरीय सामरिक सम्मेलन है, 30 अक्तूबर, 2025 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।

- सातवाँ संस्करण, जिसका विषय था “समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना: क्षेत्रीय क्षमता-निर्माण व कार्यात्मक वृद्धि”, में हिंद-प्रशांत क्षेत्र एवं साझेदार देशों के तीस से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में क्षेत्रीय समुद्री स्थिरता और विकास के लिये सहयोगात्मक रणनीतियों पर विचार-विमर्श किया गया।

भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- समुद्री सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता:

- भारत का 95% से अधिक व्यापार हिंद महासागर से होकर गुज़रता है, जिससे यह क्षेत्र भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बन जाता है।

- भारत के SAGAR (क्षेत्र में सभी के लिये सुरक्षा और विकास) तथा MAHASAGAR सिद्धांत समावेशी समुद्री समृद्धि एवं सुरक्षा पर बल देते हैं।

- भारत ने हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य और मलक्का जलडमरूमध्य जैसे सामरिक मार्गों (चोकपॉइंट्स) के निकट अपनी नौसैनिक उपस्थिति को मज़बूत किया है, ताकि ऊर्जा तथा व्यापार प्रवाह की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- आर्थिक विकास और व्यापार एकीकरण:

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र “चाइना+1” रणनीति का प्रमुख केंद्र है, जो उत्पादन विविधीकरण और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं को सक्षम बनाता है।

- भारत की हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा (IPEF) में भागीदारी और ऑस्ट्रेलिया तथा UAE के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) व्यापार की लचीलापन और मज़बूती बढ़ाते हैं।

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) हिंद-प्रशांत क्षेत्र के माध्यम से संयुक्त कनेक्टिविटी को मज़बूत करता है।

- रसद और कनेक्टिविटी:

- जलवायु परिवर्तन और ब्लू इकाॅनमी:

- इस क्षेत्र को गंभीर जलवायु खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- समुद्र स्तर में वृद्धि, चक्रवात और प्रवाल भित्तियों का क्षरण।

- भारत ब्लू इकाॅनमी (Blue Economy) में सहयोग को बढ़ावा देता है, जो IORA, आपदा रोधी बुनियादी ढाँचे के लिये गठबंधन (CDRI) और सतत् समुद्री शासन के लिये साझेदारियों के माध्यम से समर्थित है।

- राजनयिक और मानक नेतृत्व:

- भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र का उपयोग खुद को सभ्यात्मक लोकतंत्र और वैश्विक दक्षिण का नेता के रूप में प्रस्तुत करने के लिये करता है।

- IORA की अध्यक्षता (2025–27) और वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (VOGSS) (2024) जैसी पहलों के माध्यम से भारत समावेशी एवं नियम-आधारित समुद्री शासन को मज़बूत करता है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- सामरिक अस्थिरता: यह क्षेत्र महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से जूझ रहा है। थाईलैंड–कंबोडिया और फ़िलिपींस–चीन के बीच हालिया तनाव, ड्रग कार्टेल व उग्रवादी समूहों, जैसे गैर-राज्यीय कारकों का विस्तार, तथा समुद्री डकैती और साइबर हमलों जैसे उभरते सुरक्षा ख़तरे स्थिति को और जटिल बनाते हैं।

- जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियाँ: समुद्र के स्तर में वृद्धि और चरम मौसम की घटनाओं से प्रशांत महासागर के द्वीपों जैसे तुवालु और किरिबाती आदि में तटीय समुदायों को खतरा है।

- नौसैनिक और सामरिक क्षमताओं की सीमा: अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों की तुलना में भारत की लॉजिस्टिक और वित्तीय क्षमता अभी सीमित है, जिसके कारण हिंद महासागर क्षेत्र के बाहर उसकी सक्रिय उपस्थिति अपेक्षाकृत कम रहती है।

- विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक (2023) में भारत 38वें स्थान पर है। भारत की प्रमुख रणनीतिक परियोजना, चाबहार बंदरगाह का केवल आंशिक संचालन हुआ, जबकि चीन के ग्वादर बंदरगाह को सीपीईसी के तहत 2.5 अरब डॉलर से अधिक का नया निवेश प्राप्त हुआ।

- एकीकृत नीति की कमी: भारत की कई पहलें (SAGAR, एक्ट ईस्ट नीति और IPOI) मौजूद हैं, लेकिन कोई एकीकृत राष्ट्रीय हिंद-प्रशांत रणनीति नहीं है, जिससे रणनीतिक स्पष्टता कमज़ोर पड़ती है।

- भू-राजनीतिक संतुलन: भारत की सामरिक स्वायत्तता के कारण क्वाड या AUKUS जैसे समूहों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल बैठाना जटिल हो जाता है, जबकि साथ ही रूस और चीन के साथ संबंध बनाए रखना भी आवश्यक है।

- आर्थिक सतर्कता: RCEP से बाहर रहने और सीमित मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के कारण भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में आर्थिक प्रभाव क्षमता कमज़ोर पड़ जाती है।

- संस्थागत कमज़ोरियाँ: IORA और BIMSTEC जैसे संगठन सीमित सचिवालय क्षमता तथा अपर्याप्त वित्तपोषण के कारण प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते। सागरमाला जैसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी और गहरे समुद्री बंदरगाहों की सीमित क्षमताएँ भारत के समुद्री व्यापार तथा नौसैनिक पहुँच को बाधित करती हैं।

भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भूमिका कैसे सशक्त बना सकता है?

- कानूनी और सुरक्षा सुधार

- समुद्री डकैती विरोधी विधेयक (2022) समुद्री डकैती-विरोधी अभियानों को कानूनी समर्थन प्रदान करता है।

- भारत नौसैनिक लॉजिस्टिक्स, गहरे समुद्री बंदरगाहों के बुनियादी ढाँचे और मिशन-आधारित तैनाती को सुदृढ़ कर रहा है।

- समुद्री नीति और क्षेत्रीय सहयोग

- महासागर नीति का उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है।

- भारत AIMS 2050, क्वाड, IORA, IPOI और ASEAN जैसे मंचों के साथ समुद्री सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलन के लिये साझेदारी करता है।

- IMEC, प्रोजेक्ट मौसम और INSV कौंडिन्य जैसी पहलें भारत की समुद्री परंपराओं तथा जागरूकता को सशक्त बनाती हैं।

- ब्लू इकॉनमी और सामरिक कूटनीति

- भारत ब्लू इकॉनमी को प्रोत्साहित कर रहा है और सतत् मत्स्य पालन, महासागरीय ऊर्जा, तथा द्वीपीय आजीविकाओं के लिये समुद्री तल के बुनियादी ढाँचे को विकसित कर रहा है।

- शिक्षा, संस्कृति और प्रवासी भारतीय समुदाय के माध्यम से सॉफ्ट पावर पहुँच को बढ़ाकर क्षेत्रीय प्रभाव को मज़बूत किया जा रहा है।

- व्यापक हिंद-प्रशांत रणनीति

- SAGAR, IPOI, एक्ट ईस्ट एवं IPEF जैसी पहलों को एकीकृत कर भारत संपर्क, सहयोग और सामरिक साझेदारी को और सशक्त बना रहा है।

निष्कर्ष

‘क्षेत्र में सबके लिये सुरक्षा और विकास’ (SAGAR) की अपनी दृष्टि से प्रेरित भारत सुरक्षा, स्थिरता एवं कूटनीति को एकीकृत कर एक नेट सुरक्षा प्रदाता तथा ग्लोबल साउथ तथा हिंद-प्रशांत शक्तियों के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है। IORA के अध्यक्ष के रूप में, भारत रणनीतिक स्वायत्तता, साझेदारी और क्षमता-विकास को संतुलित करते हुए एक स्थिर एवं समृद्ध समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के लिये हिंद-प्रशांत क्षेत्र का सामरिक और आर्थिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। बदलती भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच भारत अपनी भूमिका को कैसे सशक्त बना सकता है? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. प्रश्न. हिंद-प्रशांत क्या है और भारत के लिये यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारतीय और प्रशांत महासागरों को समेटे हुए है। भारत के लिये यह क्षेत्र व्यापार, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

2. प्रश्न. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

भारत महासागर नीति को बढ़ावा देता है। IORA, IONS और IMEEC जैसे मंचों का समर्थन करता है तथा मुक्त, खुला एवं नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था का समर्थन करता है।

3. प्रश्न. हिंद-प्रशांत में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?

भारत को महाशक्ति प्रतिस्पर्द्धा, समुद्री डकैती, गैर-राज्यीय तत्त्वों की गतिविधियाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों व संसाधनों पर प्रतिस्पर्द्धा जैसी चुनौतियों से निपटना पड़ता है।

4. प्रश्न. ब्लू इकॉनमी भारत के हिंद-प्रशांत लक्ष्यों को कैसे समर्थन देती है?

ब्लू इकॉनमी (Blue Economy) सतत् महासागरीय विकास को प्रोत्साहित करती है, समुद्री बुनियादी ढाँचे को सुदृढ़ बनाती है और क्षेत्र में भारत की कूटनीतिक एवं आर्थिक सहभागिता को बढ़ाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत की "पूर्व की ओर देखो नीति" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है। ‘

- भारत शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न शून्यता को दूर करना चाहता है।

- भारत दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या यह क्षेत्र में मौज़ूदा साझेदारियों को खत्म करने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2021)

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में बढ़ता पारिवारिक ऋण

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय रिज़र्व बैंक, म्यूचुअल फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, व्यवस्थित निवेश योजना

मेन्स के लिये: समष्टि आर्थिक स्थिरता, असुरक्षित उपभोग ऋण के कारक और सुरक्षित पोर्टफोलियो पर इसके प्रभाव के जोखिम

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार, वर्ष 2019-20 से, भारतीय परिवार वित्तीय परिसंपत्तियाँ बनाने की तुलना में कहीं अधिक तेज़ी से वित्तीय ऋण ले रहे हैं।

- यह प्रवृत्ति बचत व्यवहार में आ रहे बदलाव को दर्शाती है, विशेष रूप से म्यूचुअल फंडों के बढ़ते चलन के साथ और परिवारों की वित्तीय स्थिति और व्यापक आर्थिक स्थिरता को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करती है।

भारत में परिवारों की वित्तीय स्थिति से संबंधित रुझान क्या संकेत देते हैं?

- ऋण की गति परिसंपत्ति निर्माण से आगे: वर्ष 2019-20 से 2024-25 के बीच पारिवारिक वित्तीय देनदारियाँ 102% बढ़ीं, जबकि वित्तीय परिसंपत्तियों में केवल 48% की वृद्धि हुई।

- अर्थात् ऋण लेने की गति बचत या संपत्ति बनाने की तुलना में लगभग दोगुनी है, जो उच्च क्रेडिट-निर्भरता की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- GDP के सापेक्ष बचत में कमी: वर्तमान में वित्तीय परिसंपत्तियाँ GDP के 12% (2019-20) से गिरकर 10.8% (2024-25) हो गईं हैं।

- सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में देनदारियाँ 3.9% से बढ़कर 4.7% हो गईं, जो वर्ष 2023-24 में 6.2% के उच्चतम स्तर पर पहुँच जाएंगी।

- यह विचलन कमज़ोर पारिवारिक बैलेंस शीट और अस्थिरता को सहन करने की कम क्षमता को उजागर करता है।

- जमा राशि प्रमुख बनी हुई है: वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि 2019-20 में कुल पारिवारिक वित्तीय परिसंपत्तियों का 32% थी, जो वर्ष 2024-25 तक मामूली रूप से बढ़कर 33.3% हो गई।

- इससे पता चलता है कि परिवार म्यूचुअल फंड जैसे अन्य निवेश विकल्पों को भी अपना रहे हैं, जबकि बैंक जमा को अभी भी अपना मुख्य विकल्प बनाए हुए हैं।

- जीवन बीमा, भविष्य निधि और पेंशन फंड, इक्विटी और लघु बचत जैसे अन्य क्षेत्रों ने वित्त वर्ष 2019-20 और 2024-25 के बीच काफी हद तक स्थिर हिस्सेदारी बनाए रखी है।

- म्यूचुअल फंड निवेश में वृद्धि: म्यूचुअल फंड 2019-20 में 2.6% से बढ़कर 2024-25 तक 13.1% हो गया।

- यह बदलाव वित्तीय साक्षरता में सुधार के साथ बढ़ती जोखिम क्षमता, बेहतर पहुँच और उच्च रिटर्न की तलाश को दर्शाता है।

- नकदी से दूरी: नई परिसंपत्तियों में मुद्रा का हिस्सा वर्ष 2019-20 में 11.7% से घटकर 2024-25 में 5.9% हो गया।

- यह वित्तीय साधनों की ओर व्यापक कदम है तथा डिजिटल लेन-देन और डिजिटल निवेश प्लेटफॉर्म को अधिक अपनाया जा रहा है।

बढ़ते पारिवारिक ऋण (हाउसहोल्ड डेब्ट) के क्या निहितार्थ हैं?

- आर्थिक निहितार्थ: बढ़ते पारिवारिक ऋण से अल्पावधि में विकास को बढ़ावा मिलता है, लेकिन 3-5 वर्ष बाद विकास धीमा पड़ जाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के एक अध्ययन में पाया गया कि तीन वर्षों की अवधि में पारिवारिक ऋण और GDP के अनुपात में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि के साथ तीन वर्ष बाद वास्तविक GDP वृद्धि में 1.25 प्रतिशत अंकों की गिरावट तथा बेरोज़गारी में वृद्धि देखी गई।

- उपभोग आधारित उधारी का अधिक हिस्सा दीर्घकालिक संपत्ति सृजन और उत्पादक पूंजी निर्माण को सीमित कर देता है।

- वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव: SBI की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में ऋण स्तर GDP के लगभग 42% के बराबर है, जो उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (EME) के औसत 49.1% से कम है।

- यह स्थिति अपेक्षाकृत स्वस्थ ऋण व्यवहार से समर्थित है, क्योंकि लगभग दो-तिहाई पारिवारिक ऋण ‘प्राइम या उससे ऊपर’ श्रेणी में आते हैं, जिससे संकेत मिलता है कि क्रेडिट जोखिम नियंत्रित है। हालाँकि, बढ़ते असुरक्षित उपभोग ऋण वित्तीय प्रणाली की कमज़ोरी को बढ़ा सकते हैं।

- IMF के अनुसार, पारिवारिक ऋण-GDP अनुपात में प्रत्येक 1 प्रतिशत अंक की वृद्धि से भविष्य में बैंकिंग संकट की संभावना लगभग 1 प्रतिशत अंक बढ़ जाती है।

- पारिवारिक स्तर पर प्रभाव: RBI द्वारा जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) 2024 के अनुसार, बढ़ता हुआ ऋण और घटते पारिवारिक परिसंपत्तियों के बीच का संबंध यह दर्शाता है कि अधिकतर उधारी का उपयोग उपभोग के लिये किया जा रहा है, न कि संपत्ति निर्माण के लिये, जो एक चिंताजनक बदलाव है।

- कम आय वर्गों में उपभोग-आधारित ऋण की बढ़ती प्रवृत्ति आय गुणक प्रभाव को कम कर देती है, क्योंकि अधिक आय ऋण चुकाने में चली जाती है, न कि व्यय में।

- गरीब परिवारों के बीच असुरक्षित ऋणों का उच्च हिस्सा उन्हें वित्तीय हाशिये पर धकेलता है और दीर्घकालिक अस्थिरता की ओर ले जाता है।

- समष्टि स्थिरता के निहितार्थ: उच्च ऋण-भार से मुद्रास्फीति और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- आर्थिक मंदी के दौरान, अत्यधिक ऋणी परिवार अपने व्यय में तीव्र कटौती कर सकते हैं, जिससे समष्टि अस्थिरता और बढ़ जाती है।

- यदि ऋण चूक बढ़ती है तो आवास ऋण और अन्य सुरक्षित परिसंपत्तियाँ गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में बदल सकती हैं, जिससे बैंकिंग प्रणाली पर दबाव उत्पन्न होता है।

भारत में पारिवारिक परिसंपत्ति निर्माण की चुनौतियाँ क्या हैं?

- कम और अस्थिर आय: वेतन वृद्धि की धीमी गति और आय की असुरक्षा, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र (जहाँ लगभग 80–85% श्रमिक कार्यरत हैं), नियमित बचत की क्षमता को सीमित करती है।

- जीवन-यापन की उच्च लागत: आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर बढ़ते व्यय से दीर्घकालिक निवेश के लिये उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है।

- उधारी पर अत्यधिक निर्भरता: उपभोग के लिये बढ़ते ऋण उपयोग से परिसंपत्ति निर्माण की क्षमता घटती है।

- वित्तीय साक्षरता की कमी: बचत उत्पादों, जोखिम प्रबंधन और दीर्घकालिक वित्तीय योजना की सीमित समझ लोगों की वित्तीय बाज़ारों में भागीदारी को बाधित करती है।

- व्यवहारगत कारक: आकांक्षी उपभोग और गणनात्मक निवेश जोखिम लेने की कम इच्छा निरंतर परिसंपत्ति निर्माण में बाधा डालती है।

- ग्रामीण–शहरी असमानता: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण परिवार अपनी आय का बड़ा हिस्सा आवश्यक वस्तुओं पर व्यय करते हैं, जिससे निवेश के लिये कम राशि बचती है। इसके विपरीत, शहरी परिवारों में निवेश की क्षमता अधिक होती है, जिससे परिसंपत्ति असमानता बढ़ती जाती है।

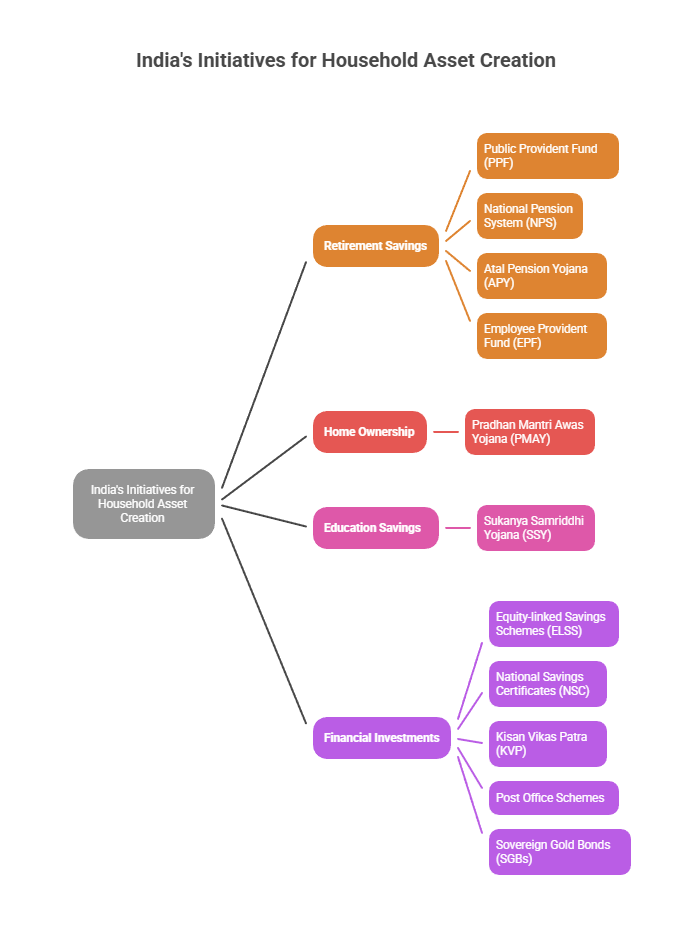

पारिवारिक परिसंपत्ति निर्माण को सशक्त करने और ऋण जोखिम को प्रबंधित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- वित्तीय साक्षरता का विस्तार: राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा रणनीति के तहत राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (NCFE), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के माध्यम से वित्तीय साक्षरता का प्रसार किया जाना चाहिये। बुनियादी वित्तीय योजना को शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिये।

- छोटे परिवारों को विविधीकृत निवेश पोर्टफोलियो बनाने में सहायता के लिये कम-लागत वाले फिनटेक परामर्श और सरल बचत उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए।

- सामाजिक सुरक्षा कवरेज को सुदृढ़ बनाना: प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM), पीएम-स्वनिधि जैसी योजनाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा कवरेज का दायरा बढ़ाया जाए। पेंशन और बीमा योजनाओं में स्वचालित नामांकन को प्रोत्साहित किया जाएँ ताकि सुरक्षा जाल मजबूत हों और आपातकालीन उधारी की आवश्यकता कम हो।

- दीर्घकालिक बचत साधनों को बढ़ावा देना: दीर्घकालिक संपत्ति निर्माण के लिये संप्रभु स्वर्ण बॉण्ड योजना (SGB), इक्विटी-लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (SIPs) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना।

- संपत्ति निर्माण के लिये उधार: असुरक्षित उपभोग ऋणों की तुलना में आवास, शिक्षा और छोटे व्यवसाय हेतु क्रेडिट को प्रोत्साहित करना। अनौपचारिक उधारी को कम करने के लिये क्रेडिट गारंटी ढाँचे का विस्तार करना।

- मैक्रो - प्रूडेंशियल मॉनिटरिंग: RBI को पारिवारिक ऋण की प्रवृत्तियों पर बारीकी से नज़र रखनी चाहिये ताकि सिस्टमिक जोखिम के संकेत मिल सकें। इसके लिये अत्यधिक क्रेडिट संचय के लिये प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली तैयार की जानी चाहिये।

- आय स्थिरता बढ़ाएँ: स्थिर आय और बचत क्षमता बढ़ाने के लिये श्रम-गहन क्षेत्रों, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) तथा कौशल विकास पहलों का समर्थन करना।

निष्कर्ष

पारिवारिक ऋण संपत्ति निर्माण की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अधिकतर उधारी उपभोग की ओर जा रही है, न कि संपत्ति निर्माण की ओर। पारिवारिक तथा आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिये बचत की आदतों, सामाजिक सुरक्षा एवं उत्पादक क्रेडिट के उपयोग को मज़बूत करना आवश्यक होगा।

उपभोग-प्रधान उधारी के आय गुणक और समावेशी विकास पर प्रभाव पर चर्चा कीजिये। निम्न-आय वाले घरों में संपत्ति निर्माण बढ़ाने के लिये लक्षित सुधार कौन से हो सकते हैं?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. म्यूचुअल फंड क्या हैं?

म्यूचुअल फंड कई निवेशकों से धन एकत्र करता है और इसे स्टॉक्स, बॉण्ड्स या अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है ताकि लाभ अर्जित किया जा सके। यह पेशेवर रूप से प्रबंधित होता है और बाज़ार से जुड़ा होता है।

2. पारिवारिक ऋण-से-GDP अनुपात क्या है?

यह अनुपात पारिवारिक ऋण को देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में मापता है। भारत के लिये यह लगभग 42–43% है, जो कि उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के औसत 49% से कम है।

3. भारतीय पारिवारिक वित्त में मुख्य प्रवृत्ति क्या है?

संपत्ति निर्माण की तुलना में ऋण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 के बीच पारिवारिक देनदारियाँ लगभग 102% बढ़ीं, जबकि संपत्तियों में केवल 48% की वृद्धि हुई।

4. असुरक्षित उधार (Unsecured Borrowing) में वृद्धि चिंता का विषय क्यों है?

“कई उधारकर्त्ताओं के पास पर्सनल या क्रेडिट कार्ड जैसे ऋण के साथ-साथ होम या वाहन लोन भी होता है, अगर किसी एक लोन में डिफॉल्ट हो जाता है तो पूरी देनदारी एनपीए (Non-Performing Assets) में बदल सकती है, जिससे वित्तीय तनाव बढ़ जाता है।”

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रीलिम्स

प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि: (2019)

(a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

(b) कीमत-स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

(c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।

(d) सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

उत्तर: (b)

प्रश्न. एन.एस.एस.ओ. के 70वें चक्र द्वारा संचालित ‘‘कृषक-कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण’’ के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है।

- देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से कुछ अधिक ओ.बी.सी. के हैं।

- केरल में 60% से कुछ अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है।

उपर्युत्त कथनाें में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 2 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: c

मेन्स

प्रश्न. भारत की संभावित वृद्धि के कई कारकों में से बचत दर सबसेअधिक प्रभावी है। क्या आप सहमत हैं? विकास क्षमता के लिये अन्य कौन से कारक उपलब्ध हैं? (2017)

भारतीय इतिहास

गुरु नानक जयंती 2025

प्रिलिम्स के लिये: गुरु नानक देव, सिख धर्म, सिख तख्त, खालसा, पंज प्यारे

मेन्स के लिये: प्राचीन भारतीय इतिहास, गुरु नानक देव और उनकी शिक्षाएँ, सिख धर्म।

चर्चा में क्यों?

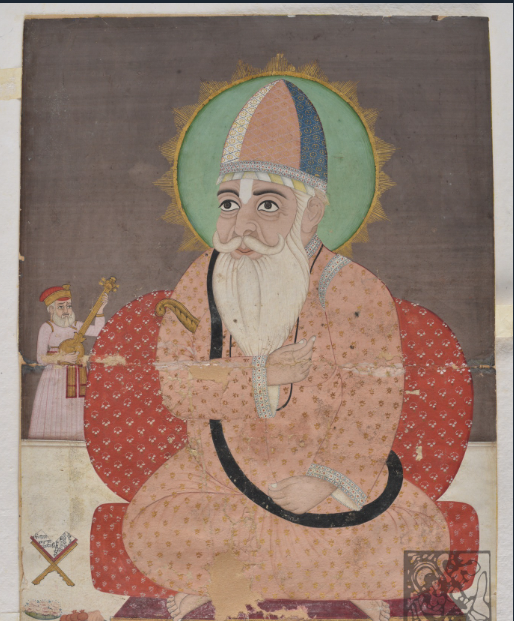

गुरु नानक जयंती, जिसे गुरुपर्व भी कहा जाता है, 5 नवंबर 2025 को मनाई गई। यह दिन गुरु नानक देव (1469–1539) की 556वीं जयंती का प्रतीक है। यह दिवस सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के समानता और करुणा के संदेश का पर्व मनाने के लिये समर्पित है।

गुरु नानक जयंती

- यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास का पंद्रहवाँ चंद्र दिवस होता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह प्रायः नवंबर माह में पड़ती है।

- गुरुपर्व से एक दिन पहले श्रद्धालु नगर कीर्तन में भाग लेते हैं, जिसका नेतृत्व पंज प्यारे करते हैं। वे त्रिकोणीय सिख ध्वज (निशान साहिब) को लेकर चलते है और गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में विराजमान किया जाता है। इस दौरान भजन-कीर्तन और गतका (सिख मार्शल आर्ट) का प्रदर्शन किया जाता है।

- गुरु नानक जयंती के दिन इन शोभा यात्राओं के बाद गुरुद्वारों में लंगर का आयोजन किया जाता है, जहाँ स्वयंसेवक सभी को निशुल्क भोजन परोसते हैं।

- लंगर, जो फारसी शब्द ‘आल्म्सहाउस’ (दानशाला) से लिया गया है, यह सिख समुदाय की रसोई है जो समानता और सेवा की भावना का प्रतीक है।

गुरु नानक देव कौन थे?

- परिचय: गुरु नानक देव का जन्म वर्ष 1469 में तलवंडी (अब ननकाना साहिब, पाकिस्तान) में हुआ था और उन्हें वर्ष 1496 में सुल्तानपुर लोधी में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था।

- वे सिख धर्म के संस्थापक और दस सिख गुरुओं में पहले गुरु थे। उन्होंने जातिवाद, पाखंड और मूर्तिपूजा का विरोध किया तथा एक निराकार परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया।

- उनका वर्ष 1539 में देहांत हुआ और उन्होंने गुरु अंगद देव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया।

- गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षाएँ:

- एक ईश्वर में आस्था (एक ओंकार): उन्होंने सिखाया कि केवल एक निराकार, शाश्वत परमात्मा है, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है।

- सच्ची उपासना ईमानदारी से ईश्वर का स्मरण करने में है, न कि केवल कर्मकांडों में।

- सभी मनुष्यों की समानता: उन्होंने जाति, अस्पृश्यता और धार्मिक ऊँच-नीच का विरोध किया। उनके अनुसार, सभी मनुष्यों में एक ही दिव्य ज्योति विद्यमान है।

- सिख धर्म के तीन स्तंभ: गुरु नानक ने सिख धर्म के तीन स्तंभों (नाम जपना, कीरत करना एवं वंड छकना) को औपचारिक रूप दिया ताकि सही जीवन जीने, श्रम की गरिमा और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके।

- नाम जपना (Naam Japna): परमात्मा के नाम का निरंतर स्मरण करना ताकि कार्य, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे पाँच विकारों पर विजय पाई जा सके।

- कीरत करना (Kirat Karna): कड़ी मेहनत करना और ईमानदार, नैतिक तरीकों से आजीविका अर्जित करना ताकि शोषण एवं धोखे से बचा जा सके।

- वंड छकना (Vand Chhakna): जो कुछ भी आपके पास है, उसे ज़रूरतमंदों के साथ बाँटना। धन को ईश्वर का उपहार मानते हुए उसे समाज कल्याण में लगाना चाहिये।

- सरबत दा भला (सभी का कल्याण): उन्होंने धर्म, जाति, लिंग की परवाह किये बिना सभी की भलाई के लिये प्रार्थना करने का विचार किया।

- एक ईश्वर में आस्था (एक ओंकार): उन्होंने सिखाया कि केवल एक निराकार, शाश्वत परमात्मा है, जो सभी प्राणियों में विद्यमान है।

सिख धर्म क्या है?

- परिचय: यह एक एकेश्वरवादी धर्म है, जिसकी स्थापना 15वीं सदी में गुरु नानक देव जी ने पंजाब में की थी।

- सिख शब्द का अर्थ है शिष्य, जो सिख गुरुओं की शिक्षाओं के मार्गदर्शन में जीवन जीने को दर्शाता है।

- इसका विकास दस गुरुओं की शिक्षाओं के माध्यम से हुआ और इसे भक्ति तथा सूफी परंपराओं ने आकार दिया।

- सिख धर्म का केंद्र एक ईश्वर की भक्ति, नैतिक जीवन और समानता पर है।

- खालसा: इसमें वे सिख शामिल हैं जो सिख दीक्षा समारोह से गुजरते हैं, सिख आचार संहिता का पालन करते हैं और पाँच Ks (केश, कंघा, कड़ा, कचेरा और कृपाण) पहनते हैं।

- पवित्र ग्रंथ: गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, सिखों का शाश्वत धर्मग्रंथ है, जिसमें सिख गुरुओं और संतों की वाणी संकलित है।

- दसम ग्रंथ, जो गुरु गोबिंद सिंह से सम्बद्ध माना जाता है तथा एक पूरक ग्रंथ के रूप में देखा जाता है।

- सिख धर्म की संस्थाएँ:

- गुरुद्वारा: सिखों का उपासना स्थल, जहाँ जाति, लिंग या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। यह प्रार्थना, सामुदायिक सेवा और शिक्षण का केंद्र होता है।

- तख्त (धार्मिक सत्ता के केंद्र): पाँच सिख तख्त धार्मिक और सांसारिक मामलों का मार्गदर्शन करते हैं, जिनमें अमृतसर स्थित अकाल तख्त सर्वोच्च प्राधिकारी है।

- अन्य में शामिल हैं तख्त श्री केशगढ़ साहिब (हिमाचल प्रदेश), जो खालसा की स्थापना से जुड़ा है।

- तख्त श्री पटना साहिब (बिहार), जो गुरु गोबिंद सिंह का जन्मस्थान है।

- तख्त सचखंड हजूर साहिब (महाराष्ट्र), जहाँ गुरु गोबिंद सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था।

- तख्त श्री दमदमा साहिब (पंजाब), जहाँ उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया था।

- शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC): यह एक सर्वोच्च निर्वाचित निकाय है, जो प्रमुख गुरुद्वारों और सिख धार्मिक मामलों के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी संभालती है। इसका मुख्यालय अमृतसर में स्थित है।

- खालसा पंथ: यह सिख समुदाय की सामूहिक संस्थागत समुदायिक पहचान है, जो सिखों के धार्मिक मामलों का प्रतिनिधित्व और संचालन करती है।

- गुरुद्वारा सुधार आंदोलन: गुरुद्वारा सुधार (अकाली) आंदोलन 1920 में इस उद्देश्य से शुरू हुआ कि सिख धार्मिक स्थलों (गुरुद्वारों) को भ्रष्ट और ब्रिटिश समर्थित महंतों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सके।

- इस आंदोलन के परिणामस्वरूप 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की स्थापना हुई और अंततः सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 लागू हुआ, जिसके द्वारा सिखों को अपने गुरुद्वारों के प्रबंधन का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ।

सिख धर्म के दस गुरु |

|

|

गुरु नानक देव (1469-1539) |

|

|

गुरु अंगद (1504-1552) |

|

|

गुरु अमर दास (1479-1574) |

|

|

गुरु राम दास (1534-1581) |

|

|

गुरु अर्जुन देव (1563-1606) |

|

|

गुरु हरगोबिंद (1594-1644) |

|

|

गुरु हर राय (1630-1661) |

|

|

गुरु हरकिशन (1656-1664) |

|

|

गुरु तेग बहादुर (1621-1675) |

|

|

गुरु गोबिंद सिंह (1666-1708) |

|

गुरु नानक की शिक्षाओं ने सामाजिक परिवर्तन में किस प्रकार योगदान दिया?

- सामाजिक समानता और सहभागिता: गुरु नानक ने जाति-भेद का विरोध किया और इस सिद्धांत को स्थापित किया कि हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। इससे कठोर सामाजिक श्रेणियों को कमज़ोर होने में मदद मिली।

- महिलाओं का सशक्तीकरण: वे लैंगिक समानता के प्रबल समर्थक थे और महिलाओं के प्रति भेदभाव के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे।

- संस्थागत सुधार: गुरु नानक ने सामाजिक समानता को मज़बूत करने के लिये कई संस्थागत व्यवस्थाएँ विकसित कीं।

- लंगर: सामूहिक रसोई जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के साथ भोजन करते हैं।

- पंगत: सभी को एक साथ बैठकर समान रूप से भोजन करने की व्यवस्था।

- संगत: सामूहिक आध्यात्मिक संगति और सीखने का स्थल, जहाँ लोग मिलकर विचार-विमर्श और निर्णय लेते हैं।

- लंगर: सामूहिक रसोई जहाँ सभी लोग बिना किसी भेदभाव के साथ भोजन करते हैं।

- नैतिक सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था: उन्होंने ईमानदार श्रम (किरत करो) और धन के न्यायपूर्ण वितरण (दसवंध – अपनी आय का दसवाँ हिस्सा दान करना) पर बल दिया। इससे श्रम की गरिमा बढ़ी और शोषण में कमी आई।

- अंतरधार्मिक संवाद और सद्भाव: गुरु नानक ने भारत और उसके बाहर व्यापक यात्राएँ कीं और हिंदुओं, मुसलमानों, सूफ़ियों, योगियों आदि से संवाद स्थापित किया। उन्होंने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का संदेश दिया।

- सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकीकरण: उनकी शिक्षाओं में भक्ति और सूफी परंपराओं का सुंदर समन्वय था, जो प्रेम, सत्य और मानवता पर आधारित आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है।

निष्कर्ष:

गुरु नानक जयंती गुरु नानक देव जी की एक ईश्वर, समानता और ईमानदारी से जीवन जीने की शिक्षाओं का सम्मान करती है। सभी के लिये सेवा और सम्मान का उनका संदेश आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यह दिन लोगों को एक न्यायपूर्ण, करुणामय और समावेशी समाज के निर्माण के लिये प्रोत्साहित करता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय को संबोधित करने में गुरु नानक के "इक ओंकार" और "सरबत दा भला" की निरंतर प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. गुरु नानक द्वारा औपचारिक रूप से स्थापित सिख धर्म के तीन स्तंभ क्या हैं?

नाम जपना (ईश्वर का स्मरण), कीरत करना (ईमानदारी से कमाना), वंड छकना (दूसरों के साथ बाँटना)।

2. सिख धर्म में समानता को संस्थागत रूप देने वाली कौन-सी प्रथाएँ हैं?

लंगर (मुफ़्त सामुदायिक रसोई), पंगत (समान रूप से एक साथ भोजन करना), संगत (सामूहिक समूह)।

3. गुरुद्वारा सुधार (अकाली) आंदोलन का क्या परिणाम हुआ?

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) (1920) का गठन और सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 का पारित होना, जिससे गुरुद्वारों पर सामुदायिक नियंत्रण प्रदान किया गया।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. निम्नलिखित भक्ति संतों पर विचार कीजिये: (2013)

- दादू दयाल

- गुरु नानक

- त्यागराज

इनमे से कौन उस समय उपदेश देता था/देते थे जब लोदी वंश का पतन हुआ तथा बाबर सत्तारुढ़ हुआ?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) केवल 1 और 2

उत्तर: (b)

जैव विविधता और पर्यावरण

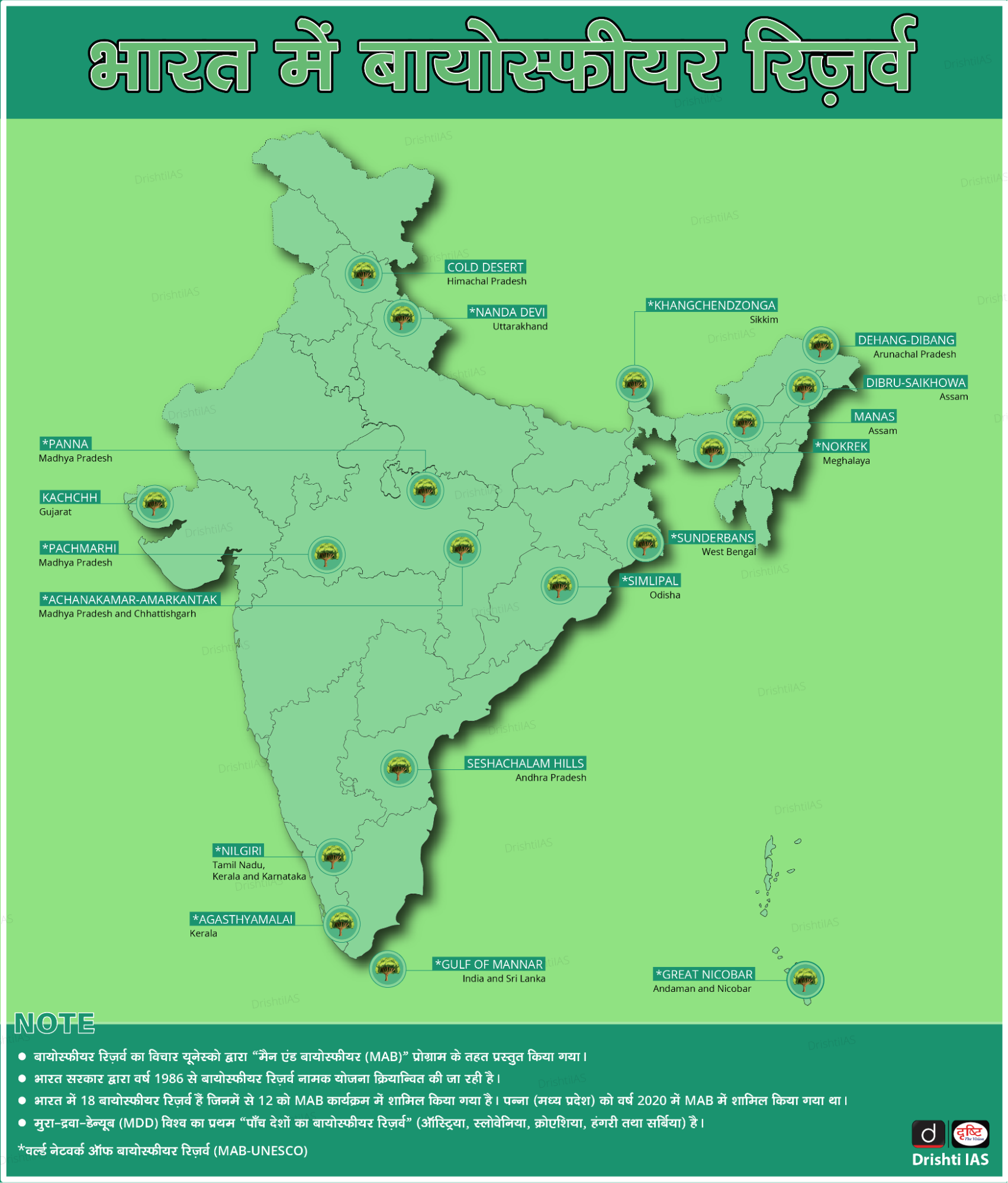

भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व

प्रिलिम्स के लिये: बायोस्फीयर रिज़र्व, बायोस्फीयर रिज़र्व का विश्व नेटवर्क, MAB कार्यक्रम, शीत मरुस्थल

मेन्स के लिये: भारत के बायोस्फीयर रिज़र्व की वास्तुकला, संरक्षण, यूनेस्को MAB कार्यक्रम

चर्चा में क्यों?

भारत ने जैवविविधता संरक्षण और सतत् विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र दिवस मनाया। यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र ऐसे स्थान हैं जहाँ वैज्ञानिक अनुसंधान, पारिस्थितिक संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से लोग प्रकृति और समुदायों के सद्भावनापूर्ण सह-अस्तित्व में रहते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय जैवमंडल आरक्षित दिवस

- 3 नवंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) द्वारा 2022 में जैवविविधता के संरक्षण और सतत् विकास को बढ़ावा देने में बायोस्फीयर रिज़र्व की भूमिका को उजागर करने के लिये स्थापित किया गया था।

- इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व (WNBR) की उपलब्धियों को प्रदर्शित करना है।

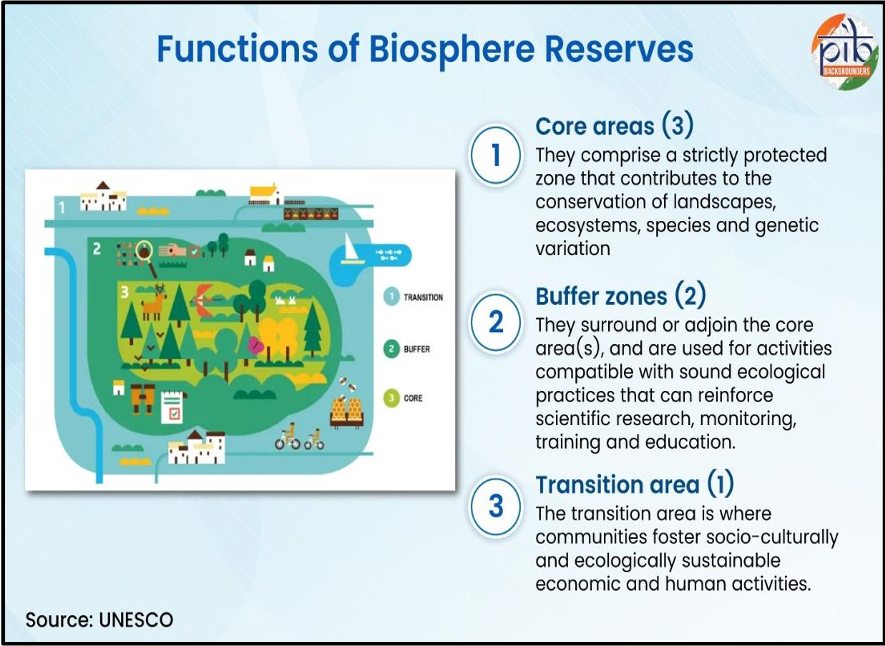

बायोस्फीयर रिज़र्व क्या हैं?

- परिचय: बायोस्फीयर रिज़र्व जैव विविधता के संरक्षण और सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय सरकारों द्वारा चिन्हित क्षेत्र हैं।

- यह "सतत् विकास के लिये सीखने के स्थान" के रूप में कार्य करते हैं तथा लोगों और प्रकृति के बीच अंतःक्रियाओं का अध्ययन एवं प्रबंधन करने में मदद करते हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ: बायोस्फीयर रिज़र्व में स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं। प्रत्येक स्थल जैवविविधता के संरक्षण और उसके सतत् उपयोग के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाले समाधानों को बढ़ावा देता है।

- बायोस्फीयर रिज़र्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किये जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहाँ वे स्थित हैं। इस प्रकार बायोस्फीयर रिज़र्व इस बात के जीवंत उदाहरण हैं कि कैसे मनुष्य और प्रकृति एक-दूसरे की आवश्यकताओं का सम्मान करते हुए सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।

- वैश्विक उपस्थिति: वैश्विक स्तर पर, 26 करोड़ से ज़्यादा लोग बायोस्फीयर रिज़र्व में रहते हैं, जिनका क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर (ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर) है।

- यूनेस्को मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम: वर्ष 1971 में शुरू किया गया MAB कार्यक्रम एक अंतर-सरकारी पहल है जो विज्ञान का उपयोग करके मनुष्य और प्रकृति के सह-अस्तित्व को बेहतर बनाता है साथ ही सतत् विकास एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को बढ़ावा देता है।

- इसका विश्व जैवमंडल आरक्षित नेटवर्क, बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्रों के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है जो ज्ञान साझाकरण, भागीदारी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त विकास के माध्यम से प्रकृति और समुदायों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देता है।

- भारत में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र: भारत में कुल 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जो लगभग 91,425 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें से 13 को यूनेस्को के विश्व जीवमंडल आरक्षित नेटवर्क (WNBR) में शामिल किया गया है।

- ये पर्वतों, वनों, तटीय क्षेत्रों और द्वीपों तक विस्तृत हैं, जो भारत की समृद्ध जैवविविधता और समुदाय-आधारित संरक्षण दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करते हैं।

भारत बायोस्फीयर रिज़र्व को किस प्रकार बढ़ावा दे रहा है?

- नीतिगत ढाँचा: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का बायोस्फीयर रिज़र्व डिवीज़न जैव विविधता संरक्षण के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) का संचालन करता है, जो प्राकृतिक संसाधनों और इको सिस्टम के व्यापक संरक्षण (CNRE) कार्यक्रम के तहत एक उप-योजना के रूप में कार्य करती है।

- यह योजना लागत-साझाकरण 60:40 (केंद्रीय: राज्य) और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये 90:10 मॉडल का अनुसरण करती है तथा वैकल्पिक आजीविका, पर्यावरण-विकास गतिविधियों और सतत् संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देकर, यह योजना मुख्य जैवविविधता क्षेत्रों पर जैविक दबाव को कम करने में मदद करती है।

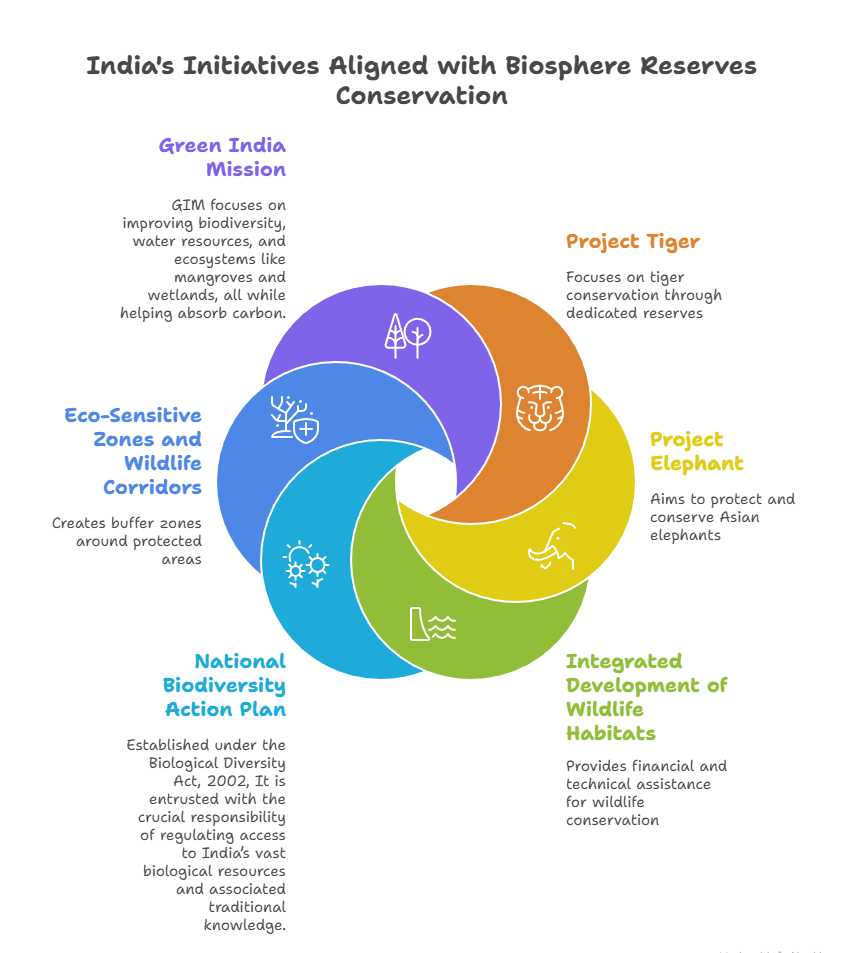

- राष्ट्रीय पहलों के साथ एकीकरण: भारत के जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र (BRs) जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं। ये प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, ग्रीन इंडिया मिशन, एकीकृत वन्यजीव आवास विकास (IDWH) योजना, और राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP) जैसी पहलों के साथ मिलकर संतुलित और सतत् विकास को बढ़ावा देते हैं।

बायोस्फीयर रिज़र्व के प्रबंधन के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- पारिस्थितिकी तंत्र पर उच्च मानवीय दबाव: ईंधन, चारा और चराई के लिये वनों पर भारी निर्भरता पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती है, उदाहरण के लिये, कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व (हिमाचल प्रदेश) में अत्यधिक चराई कमज़ोर अल्पाइन आवासों को नुकसान पहुँचा रही है।

- कृषि, पर्यटन और बुनियादी ढाँचे का विस्तार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जैसा कि नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व में देखा गया है, जहाँ विकास के दबाव से प्रमुख एलीफैंट कोरिडोर को खतरा उत्पन्न हो रहा है।

- अवैध शिकार और अवैध निष्कर्षण: वन्यजीवों का अवैध शिकार, लकड़ी की कटाई और वन उपज की अत्यधिक कटाई से जैवविविधता को खतरा बना हुआ है, जैसा कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिज़र्व (ओडिशा) में देखा गया है, जहाँ बाघों और हाथियों के अवैध शिकार की सूचना मिली है।

- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर में वृद्धि, लवणता में वृद्धि और मौसम में अत्यधिक परिवर्तन हो रहा है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा हो रहा है, जैसा कि सुंदरबन क्षेत्र में देखा गया है, जो तटीय क्षरण और मैंग्रोव की हानि का सामना कर रहा है।

- प्रबंधन में अनुसंधान का कमजोर एकीकरण: सीमित वैज्ञानिक निगरानी साक्ष्य-आधारित योजना को कम करती है तथा आधारभूत डेटा अंतराल बायोस्फीयर रिज़र्व की दीर्घकालिक योजना में बाधा डालते हैं।

- पर्यटन दबाव: अनियमित पर्यटन से आवास की गुणवत्ता प्रभावित होती है साथ ही प्रदूषण बढ़ता है। नंदा देवी रेंज (उत्तराखंड) में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण कचरा उत्पादन और पगडंडियों का कटाव बढ़ रहा है।

- सीमा प्रबंधन के मुद्दे: कोर, बफर और ट्रांज़िशन ज़ोन का अपर्याप्त सीमांकन, प्रवर्तन को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिये, मन्नार खाड़ी (तमिलनाडु) में, मत्स्य संग्रहण और औद्योगिक गतिविधियों की अधिकता ज़ोनिंग को जटिल बनाती है।

- समुदाय बनाम संरक्षण: स्थानीय आजीविका की आवश्यकताएँ संरक्षण नियमों के साथ टकराव उत्पन्न कर सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप पहुँच प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिरोध उत्पन्न हो सकता है।

- उदाहरण के तौर पर, सुंदरबन बायोस्फीयर रिज़र्व में आजीविका के रूप में मत्स्य संग्रहण और शहद इकट्ठा करने पर निर्भरता, कई बार आवास संरक्षण उपायों और कोर क्षेत्र में प्रतिबंधों से टकराव उत्पन्न करती है।

बायोस्फीयर रिज़र्व के प्रभावी प्रबंधन के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- सामुदायिक आधारित संरक्षण को सुदृढ़ करना: संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) का विस्तार करना और वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत ग्राम सभाओं की भूमिका को मज़बूत करना। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से NTFP के सतत् प्रबंधन को प्रोत्साहित करना।

- सतत् आजीविका को बढ़ावा देना: ग्रीन इंडिया मिशन (GIM) के तहत बफर और ट्रांज़िशन ज़ोन में पर्यावरण-विकास और हरित रोज़गार को बढ़ावा देना।

- वन निर्भरता को कम करने के लिये प्रकृति आधारित पर्यटन, एग्रोफॉरेस्ट्री और मूल्य शृंखला विकास को प्रोत्साहित करना।

- वित्तीय और संस्थागत क्षमता को सशक्त बनाना: संवर्धन हेतु CNRE आवंटन बढ़ाना और बहुवर्षीय वित्त पोषण सुनिश्चित करना। राज्य बायोस्फीयर रिज़र्व प्राधिकरणों को सशक्त करना और प्रशिक्षित पारिस्थितिक एवं सामाजिक विज्ञान कर्मियों में निवेश करना।

- वैज्ञानिक निगरानी और डेटा प्रणालियों में सुधार: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और प्राणि सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से दीर्घकालिक पारिस्थितिक अनुसंधान अनिवार्य करना।

- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) के माध्यम से रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग आवास एवं वन्यजीव निगरानी के लिये बढ़ाना।

- बेहतर ज़ोनिंग और प्रवर्तन: कोर–बफर–ट्रांज़िशन सीमाओं का डिजिटल नक्शांकन करना। टेक-आधारित गश्त प्रणाली (जैसे M-STRiPES) के माध्यम से शिकार-रोधी उपाय और प्रवर्तन को मज़बूत करना।

- जलवायु-संवेदनशील प्रबंधन रणनीतियाँ: राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाओं (SAPCC) के साथ बायोस्फीयर रिज़र्व योजनाओं का एकीकरण करना। विशेष रूप से तटीय रिज़र्व जैसे सुंदरबन में, क्षतिग्रस्त भू-दृश्यों और मैंग्रोव का पुनर्स्थापन करना।

निष्कर्ष

भारत द्वारा इस दिवस का आयोजन जैव विविधता और सतत् विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्ट करता है। युनेस्को के MAB साझेदारी तथा समुदाय-संचालित संरक्षण के माध्यम से, भारत प्रकृति एवं आजीविका के संतुलन में वैश्विक नेतृत्व जारी रखता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व को "लिविंग लैबोरेटरीज़" के रूप में संरक्षण और विकास के संतुलन के लिये उपयोग करने का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है?

मैन एंड द बायोस्फीयर (Man and the Biosphere – MAB) प्रोग्राम को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) द्वारा वर्ष 1971 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य संरक्षण और सतत् विकास के माध्यम से लोगों और पर्यावरण के बीच संबंध को सुधारना है।

2. भारत में कितने बायोस्फीयर रिज़र्व हैं?

भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व्स हैं, जिनमें से 13 विश्व बायोस्फीयर रिज़र्व नेटवर्क का हिस्सा हैं।

3. भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व के लिये वित्तपोषण का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है।

वित्तपोषण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पर केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत प्रदान किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. जैवविविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? (2014)

(a) जीवमंडल निचय (रिज़र्व)

(b) वानस्पतिक उद्यान

(c) राष्ट्रीय उपवन

(d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के सभी बायोस्फीयर रिज़र्व में से चार को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड नेटवर्क के रूप में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन-सा उनमें से एक नहीं है? (2008)

(a) मन्नार की खाड़ी

(b) कंचनजंगा

(c) नंदा देवी

(d) सुंदरबन

उत्तर: (b)