राजस्थान Switch to English

भारत की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना तथा 1,560 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी, जो नवीकरणीय ऊर्जा एवं ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- प्रधानमंत्री ने बीकानेर में एक अन्य स्थल पर अवाडा ग्रुप की 282 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना का भी उद्घाटन किया, जिससे क्षेत्र की सौर ऊर्जा अवसंरचना को और गति मिलेगी।

मुख्य बिंदु

- अवाडा ग्रुप की परियोजना:

- अवाडा ग्रुप की इस परियोजना में 2,500 मेगावाट-घंटा (MWh) की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) को 1,560 मेगावाट क्षमता (MWp) के सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ एकीकृत किया गया है, जो बीकानेर के पूगल क्षेत्र में स्थापित है, जिसमें कुल निवेश 9,200 करोड़ रुपये से अधिक है।

- सौर ऊर्जा संयंत्र और BESS कुल 4,000 एकड़ भूमि पर स्थित होंगे तथा इन्हें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया गया है, जिसमें अवाडा इलेक्ट्रो के ALMM-प्रमाणित, भारत में निर्मित टॉपकॉन N-टाइप द्विमुखी सौर PV मॉड्यूल प्रयुक्त होंगे, जिनका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता अधिकतम करना और ग्रिड को स्थिर बनाना है।

- 1,560 MWp का यह सौर संयंत्र सामान्य सौर घंटों से बाहर भी विद्युत आपूर्ति करने में सक्षम होगा, जिससे ग्रिड की स्थिरता और सुदृढ़ होगी।

- श्री डूंगरगढ़ सौर परियोजना

- बीकानेर में 777 एकड़ क्षेत्र में फैली 200 मेगावाट की यह परियोजना राजस्थान डिस्कॉम्स को विद्युत की आपूर्ति करेगी। इससे राज्य को स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा उपलब्ध होगी।

- राज्य का समर्थन:

- परियोजना का तीव्र क्रियान्वयन, जो एक वर्ष से भी कम समय में चालू हो गया, राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (MoU) के कारण संभव हो पाया, जो नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिये राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- महत्त्व:

- यह परियोजना निरंतर हरित ऊर्जा सुनिश्चित करेगी, ग्रिड लचीलापन (resilience) बढ़ाएगी और भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये नए मानक स्थापित करेगी।

- इन परियोजनाओं से राजस्थान में 1,600 से अधिक हरित रोज़गार सृजित होंगे, प्रतिवर्ष 20 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी तथा रोबोटिक सफाई तकनीकों के माध्यम से प्रतिवर्ष 600 लाख लीटर जल का संरक्षण होगा।

मध्य प्रदेश Switch to English

दुनिया की सबसे बड़ी बाघ गणना

चर्चा में क्यों?

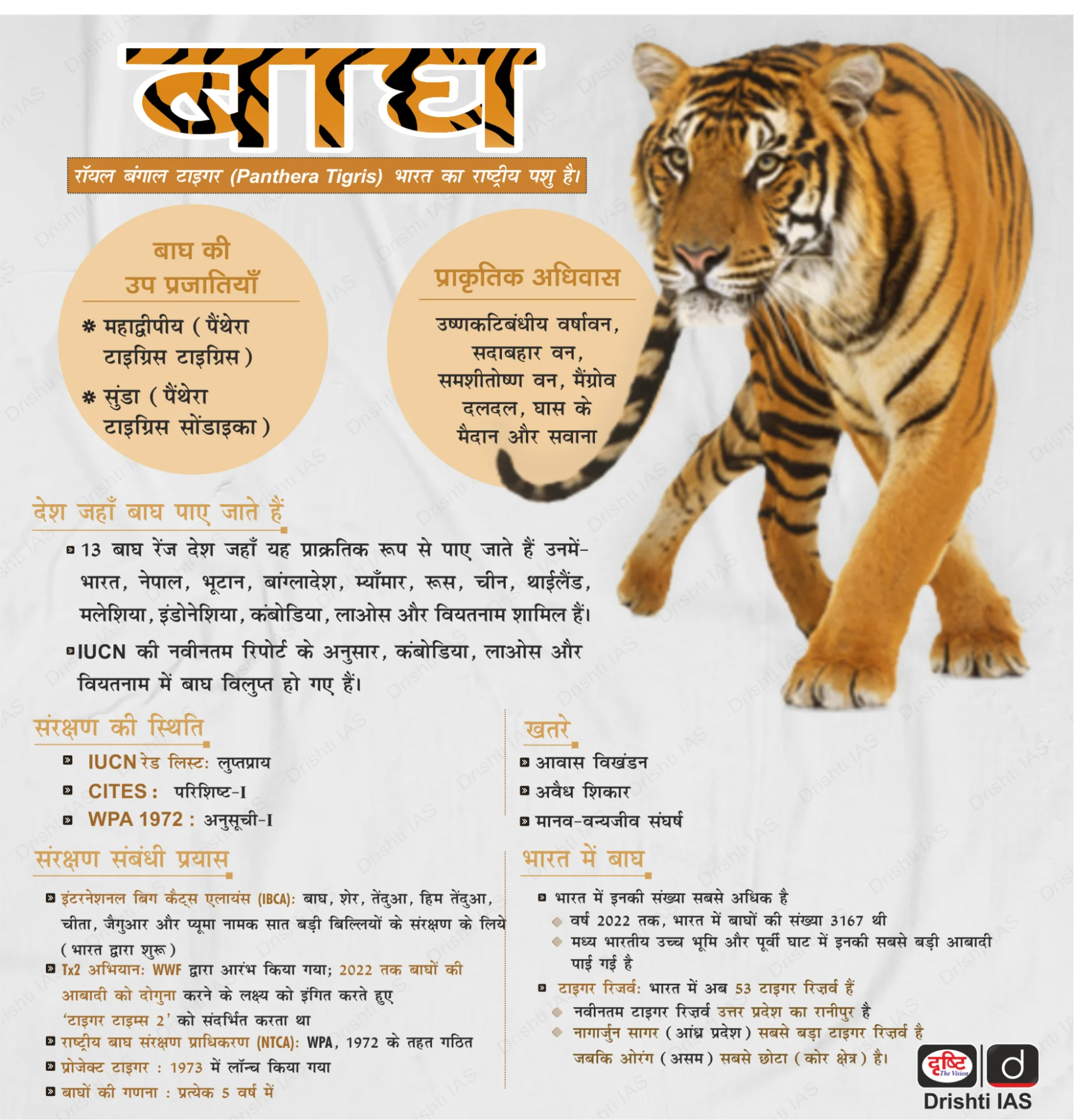

मध्य भारत में अखिल भारतीय बाघ आकलन (AITE) 2026 की तैयारियाँ औपचारिक रूप से आरंभ हो चुकी हैं। इस क्रम में मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिज़र्व में क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

- बाघ गणना 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3,167 है, जो विश्व की कुल बाघ आबादी का 70% से अधिक है।

मुख्य बिंदु

- आयोजन:

- यह कार्यशाला राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के संयुक्त प्रयास से आयोजित की गई।

- कार्यक्षेत्र:

- सर्वेक्षण में पूरे देश के बाघ आवासों को शामिल किया जाएगा तथा बाघ आबादी के विश्वसनीय और उचित अनुमान सुनिश्चित करने के लिये मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा।

- कार्यशाला में झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के 150 वन अधिकारियों तथा फील्ड स्टाफ ने भाग लिया।

- इसमें क्षेत्रीय निदेशकों, प्रभागीय वन अधिकारियों और रेंज अधिकारियों सहित विभिन्न अधिकारियों को मानकीकृत बाघ सर्वेक्षण विधियों पर प्रशिक्षण दिया गया।

- सर्वेक्षण में पूरे देश के बाघ आवासों को शामिल किया जाएगा तथा बाघ आबादी के विश्वसनीय और उचित अनुमान सुनिश्चित करने के लिये मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाएगा।

- तकनीकी एकीकरण:

- प्रशिक्षण में बाघों की निगरानी, सह-शिकारी और शिकार प्रजातियों के आकलन तथा आवास मूल्यांकन से संबंधित प्रोटोकॉल शामिल थे।

- प्रतिभागियों को STrIPES ऐप, GPS उपकरण, कंपास, मानचित्र पढ़ना, दूरबीन और मल (scat) आधारित जेनेटिक सैंपलिंग जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग का प्रशिक्षण दिया गया।

- कार्यप्रणाली:

- प्रतिभागियों को शाकाहारी प्राणियों की गणना, वनस्पति और आवास मूल्यांकन तथा व्यवधान अध्ययन की विधियों से परिचित कराया गया, जिसमें शाकाहारी प्रजातियों के वितरण एवं मांसाहारी प्रजातियों की उपस्थिति के बीच संबंध पर विशेष ज़ोर दिया गया।

भारत में बाघों की गणना:

- राष्ट्रीय बाघ गणना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा राज्य वन विभागों, संरक्षण NGOs और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ साझेदारी से प्रत्येक चार वर्ष में की जाती है।

- गणना में भूमि-आधारित सर्वेक्षणों और कैमरा-ट्रैप से प्राप्त चित्रों पर आधारित दोहरी नमूनाकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

छठा नदी उत्सव

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने छठे नदी उत्सव का उद्घाटन किया तथा नदियों के संरक्षण हेतु नागरिकों की सामूहिक ज़िम्मेदारी पर ज़ोर दिया।

- उन्होंने नमामि गंगे परियोजना के महत्त्व को रेखांकित किया, जो नदियों की स्वच्छता बनाए रखने, अतिक्रमण रोकने और धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पवित्र नदियों के संरक्षण पर केंद्रित है।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य: संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) द्वारा आयोजित नदी उत्सव में नदियों के महत्त्व को आवश्यक जीवनरेखा और सांस्कृतिक जलाशय के रूप में उजागर किया गया।

- उत्सव में नदियों के पर्यावरणीय, सांस्कृतिक और कलात्मक आयामों को उजागर किया गया, जिससे उनकी महत्ता को गहराई से समझने का अवसर मिला।

- कार्यक्रम की अवधि: यह कार्यक्रम 25 से 27 सितंबर 2025 तक दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें सेमिनार, फिल्म स्क्रीनिंग और प्रदर्शनियाँ शामिल थीं।

- रिवरस्केप डायनेमिक्स: परिवर्तन और निरंतरता शीर्षक वाले सेमिनार में पारंपरिक नदी ज्ञान, नदी देवताओं तथा लोक कथाओं एवं नदियों की कला, शिल्प व विज्ञान में भूमिका पर चर्चा की गई।

- मेरी नदी की कहानी: इस उत्सव में नदियों से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों और मानव संबंधों पर केंद्रित डॉक्यूमेंट्री था फिल्में प्रदर्शित की गईं।

- प्रदर्शित फिल्मों में गोताखोर: लुप्त होते गोताखोर समुदाय, भारत का नदी पुरुष, अर्थ गंगा, मोलाई - जंगल के पीछे का आदमी, कावेरी - जीवन की नदी, और लद्दाख -सिंधु नदी के किनारे जीवन शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) में महिलाओं की भागीदारी 42.31% के अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई, जो ग्रामीण आर्थिक गतिशीलता और लैंगिक कार्य विभाजन में परिवर्तन को दर्शाती है।

मुख्य बिंदु

- भागीदारी के बारे में:

- उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 42.31% के अभूतपूर्व स्तर पर पहुँच गई, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में 42.26% के उच्च स्तर से थोड़ी अधिक है, जबकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह घटकर 41.87% रह गई थी।

- राष्ट्रीय औसत से तुलना:

- उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत 53% से कम है। इस असमानता के निम्नलिखित कारण हैं:

- प्रणालीगत बाधाएँ: अधिक शारीरिक श्रम, शिशु-गृह सुविधाओं का अभाव तथा वेतन में अंतर।

- मौसमी रोज़गार में उतार-चढ़ाव: मज़दूरी भुगतान में देरी और रोज़गार की अस्थिरता ने निरंतर भागीदारी को हतोत्साहित किया है।

- उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद, उत्तर प्रदेश में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी राष्ट्रीय औसत 53% से कम है। इस असमानता के निम्नलिखित कारण हैं:

- वृद्धि के कारक:

- आर्थिक आवश्यकता: बढ़ते घरेलू खर्च, मुद्रास्फीति और सीमित रोज़गार के अवसरों के कारण अधिकाधिक महिलाएँ मनरेगा के अंतर्गत रोज़गार की तलाश कर रही हैं।

- ग्रामीण दृष्टिकोण में बदलाव: मज़दूरी पर काम करने वाली महिलाओं की स्वीकार्यता बढ़ रही है, जो पहले पारंपरिक रूप से पुरुषों के लिये आरक्षित थी।

- सरकारी सहायता: उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों (SHG) और ग्रामीण आजीविका मिशनों में महिलाओं को शामिल करने को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिससे मनरेगा में भाग लेने के लिये महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है।

- महामारी के बाद का प्रवास: कोविड-19 के बाद काम के लिये अधिक पुरुषों के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन के साथ, महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अंतर को शीघ्रता से पूरा किया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

- परिचय: मनरेगा सामाजिक सुरक्षा के लिये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य भारत में ग्रामीण रोज़गार की गारंटी प्रदान करना है।

- इसे वर्ष 2005 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के नोडल मंत्रालय के रूप में अधिनियमित किया गया था।

- उद्देश्य: अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक पंजीकृत वयस्क ग्रामीण परिवारों को कम-से-कम 100 दिनों का गारंटीकृत रोज़गार उपलब्ध कराना।

- विस्तार: यह योजना पूरे देश में लागू है, जिसमें 100% शहरी आबादी वाले ज़िले शामिल नहीं हैं।

- मांग-आधारित ढाँचा: मांग के आधार पर रोज़गार उपलब्ध कराया जाता है। यदि 15 दिनों के भीतर रोज़गार न मिले, तो श्रमिकों को बेरोज़गारी भत्ता मिलता है, जो पहले 30 दिनों के लिये न्यूनतम मज़दूरी का एक-चौथाई और उसके बाद न्यूनतम मज़दूरी का आधा होता है।

- विकेंद्रीकृत योजना: योजना में ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण पर ज़ोर दिया गया है। कम-से- कम 50% कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामसभा की सिफारिशों के आधार पर संचालित किया जाता है।

- निधि साझाकरण: केंद्र सरकार अकुशल श्रम लागत का 100% और सामग्री लागत का 75% वहन करती है, जबकि राज्य सरकारें सामग्री लागत का 25% योगदान करती हैं, जिससे कार्यान्वयन में सहकारी संघवाद सुनिश्चित होता है।

- मज़दूरी भुगतान तंत्र: मज़दूरी को राज्य-विशिष्ट न्यूनतम मज़दूरी दरों से जोड़ा जाता है और पारदर्शिता के लिये सीधे श्रमिकों के बैंक या आधार-लिंक्ड खातों में भुगतान किया जाता है।

- विलंबित भुगतान के लिये प्रतिदिन अवैतनिक मज़दूरी के 0.05% की दर से भत्ता प्रदान किया जाता है, जो मस्टर रोल बंद होने के 16वें दिन से शुरू होता है।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण