रैपिड फायर

भारत ने हासिल की 500 गीगावाट की विद्युत क्षमता

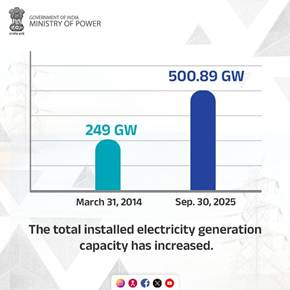

भारत ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जहाँ देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता 500 गीगावाट से अधिक हो गई है। इस क्षमता का 51% से अधिक अब गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है।

- भारत की विद्युत क्षमता का विवरण:

- कुल स्थापित क्षमता: 500.89 गीगावाट

- गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोत: 256.09 गीगावाट (≈51%) जिसमें सौर ऊर्जा (127.33 गीगावाट), पवन ऊर्जा (53.12 गीगावाट), जल विद्युत (30.29 गीगावाट) और परमाणु ऊर्जा (45.25 गीगावाट) शामिल हैं।

- जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत: 244.80 गीगावाट (≈49%)

- नवीकरणीय ऊर्जा में रिकॉर्ड वृद्धि: भारत ऊर्जा उत्पादन में अपनी अब तक की सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी तक पहुँच गया। जिसकी रैंकिंग इस प्रकार है:

- सौर ऊर्जा क्षमता में तीसरा,

- पवन ऊर्जा में चौथा, और

- समग्र नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वैश्विक स्तर पर चौथा।

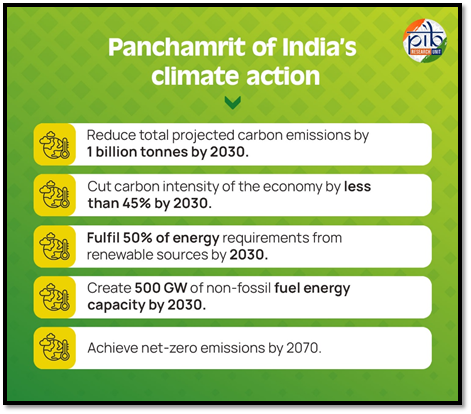

- समय से पहले राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करना: इस प्रगति के साथ, भारत ने पहले ही अपने प्रमुख COP26 (ग्लासगो, 2021) पंचामृत लक्ष्यों में से एक को प्राप्त कर लिया है - वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से स्थापित विद्युत शक्ति क्षमता का 50% प्राप्त करना, जो कि पाँच वर्ष पहले ही है।

- महत्त्व

- यह भारत की नवीकरणीय क्षमता विस्तार की तीव्र गति और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में क्रमिक कमी को दर्शाता है।

- यह पहली बार था जब भारत की आधी से ज़्यादा विद्युत एक ही दिन में हरित स्रोतों से प्राप्त हुई जो देश की बढ़ती ऊर्जा अनुकूलता और स्थिरता का प्रतीक है।

- यह ग्रिड स्थिरता और ऊर्जा विश्वसनीयता बनाए रखते हुए जलवायु कार्रवाई में भारत के नेतृत्व को रेखांकित करता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम:

|

और पढ़ें: भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्रांति |

रैपिड फायर

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025

गृह मंत्रालय (MHA) ने विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) और केंद्रीय पुलिस संगठनों (CPO) के 1,466 कर्मियों को 'केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक 2025' से सम्मानित किया है।

- केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक: गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा फरवरी 2024 में स्थापित, इसकी घोषणा प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर को भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर की जाती है।

- इसके अंतर्गत विशेष अभियान, अन्वेषण, आसूचना और फॉरेंसिक विज्ञान में उत्कृष्टता को सम्मानित किया जाता है जिससे सुरक्षा और पुलिस कर्मियों के बीच कार्य-क्षेत्र की दक्षता, उच्च नीतिपरक मानकों और अभिप्रेरणा को बढ़ावा मिलता है।

- प्राप्तकर्त्ता: यह समग्र देश के पुलिस बलों, सुरक्षा संगठनों, आसूचना स्कंधों, CAPF, CPO और फॉरेंसिक विज्ञान संस्थानों के सदस्यों को प्रदान किया जाता है।

| और पढ़ें: राष्ट्रीय एकता दिवस 2025: सरदार पटेल की 150वीं जयंती - एकता की विरासत |

प्रारंभिक परीक्षा

आर्य समाज के 150 वर्ष

प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन 2025 को संबोधित किया। यह कार्यक्रम आर्य समाज की 150वीं स्थापना वर्षगाँठ और महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया था।

- ज्ञान ज्योति महोत्सव का हिस्सा, यह कार्यक्रम महर्षि दयानंद की सुधारवादी विरासत के सम्मान को दर्शाता है, इसमें "सेवा के 150 स्वर्णिम वर्ष" शीर्षक से एक प्रदर्शनी भी की गई है और विकसित भारत 2047 के साथ जुड़े वैदिक तथा स्वदेशी मूल्यों को बढ़ावा देता है।

आर्य समाज क्या है?

- परिचय: आर्य समाज एक हिंदू सुधारवादी आंदोलन है जो वेदों को ज्ञान और सत्य का सबसे बड़ा स्रोत मानता है। इसकी स्थापना महर्षि दयानंद सरस्वती ने वर्ष 1875 में बॉम्बे (अब मुंबई) में की थी।

- दार्शनिक सिद्धांत: यह वैदिक शिक्षाओं को मानता है, लेकिन मूर्ति पूजा, विस्तृत रीति-रिवाज़, पशु बलि, सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को खारिज करता है।

- यह कर्म सिद्धांत (कार्य का नियम), संसार (जन्म और पुनर्जन्म का चक्र) तथा गौ-संरक्षण की पवित्रता के सिद्धांतों पर बल देता है, साथ ही वैदिक अग्नि अनुष्ठानों (हवन/यज्ञ) और संस्कारों (धार्मिक संस्कारों) को प्रोत्साहित करता है।

- सामाजिक सुधार: इसने महिला शिक्षा, अंतरजातीय विवाह और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, साथ ही विद्यालयों, अनाथालयों और विधवाओं के लिये आश्रय गृहों की स्थापना भी की।

- इसने अकाल राहत और चिकित्सीय सहायता में भी योगदान दिया तथा अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिये शुद्धि आंदोलन का नेतृत्व किया।

- आर्य समाज के अन्य नेता: आर्य समाज को कई प्रमुख व्यक्तित्वों ने आकार दिया, जिनमें स्वामी विरजानंद दंडीश शामिल हैं, जिन्होंने अपनी वैदिक विद्वता से स्वामी दयानंद को प्रेरित किया; स्वामी श्रद्धानंद, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक और एक सुधारवादी शहीद थे तथा पंडित लेख राम, जो वैदिक शिक्षाओं के प्रबल समर्थक और धार्मिक कट्टरता के प्रखर विरोधी थे।

- आर्य समाज का विभाजन: वर्ष 1893 में आर्य समाज दो प्रमुख मुद्दों पर विभाजित हो गया- मांसाहार बनाम शाकाहार और आंग्ल शिक्षा बनाम संस्कृत-आधारित शिक्षा।

- लाला हंसराज के नेतृत्व में गुरुकुल प्रणाली के तहत पारंपरिक वैदिक शिक्षा को आधुनिक शिक्षा के साथ संयोजित कर बढ़ावा दिया गया, जबकि लाला लाजपत राय और अन्य नेताओं ने दयानंद आंग्ल वैदिक (DAV) संस्थानों के माध्यम से आधुनिक, अंग्रेज़ी आधारित शिक्षा का समर्थन किया।

महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे?

- परिचय: महर्षि दयानंद सरस्वती 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध धार्मिक सुधारक, दार्शनिक एवं सामाजिक चिंतक थे। उन्होंने वैदिक शिक्षाओं की शुद्धता को पुनर्जीवित करने के साथ हिंदू समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के क्रम में आंदोलन का नेतृत्व किया।

- प्रारंभिक काल: 12 फरवरी, 1824 को गुजरात में एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में मूलशंकर तिवारी के रूप में जन्मे, उन्होंने प्रारंभ से ही आध्यात्मिक जिज्ञासा में रुचि दिखाई और मूर्ति पूजा, कर्मकांड तथा अंधविश्वासों पर प्रश्न उठाए।

- 19 वर्ष की आयु में उन्होंने आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिये सांसारिक जीवन त्याग दिया और लगभग 15 वर्षों (1845–1860) तक संन्यासी के रूप में जीवन व्यतीत किया। मथुरा में स्वामी विरजानंद के मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदू धर्म में सुधार लाने और उसकी वैदिक परंपराओं के पुनरुत्थान की प्रेरणा प्राप्त की।

- सुधारवादी दृष्टिकोण: उन्होंने मूर्ति पूजा, अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव, बहुविवाह, बाल विवाह और लैंगिक असमानता का विरोध किया तथा एक वर्गहीन एवं योग्यता-आधारित समाज का समर्थन किया।

- उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, निम्न वर्गों के उत्थान, शुद्धि आंदोलन, सती प्रथा और बाल विवाह के उन्मूलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने “वेदों की ओर लौटो” के मंत्र के माध्यम से तार्किकता, समानता और न्याय पर बल दिया।

- उनके विचार ‘सत्यार्थ प्रकाश’ (The Light of Truth) में संकलित हैं, जिसमें शिशुहत्या और दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों की निंदा करते हुए वैदिक ज्ञान को प्रोत्साहित किया गया है।

- शैक्षणिक योगदान: उन्होंने गुरुकुलों, बालिका गुरुकुलों और दयानंद एंग्लो वैदिक (DAV) संस्थानों की स्थापना की प्रेरणा दी। वर्ष 1886 में महात्मा हंसराज के नेतृत्व में पहला DAV विद्यालय लाहौर में स्थापित किया गया।

- उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हुए आधुनिक, वैज्ञानिक और वैदिक शिक्षा का समर्थन किया।

- राष्ट्रवादी उद्देश्यों के प्रति समर्थन: वे वर्ष 1876 में ‘स्वराज’ का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और महात्मा गांधी जैसे नेताओं को प्रेरित किया।

- उन्होंने स्वदेशी (आर्थिक आत्मनिर्भरता), गोरक्षा और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाने का भी समर्थन किया।

- स्थायी विरासत: स्वामी दयानंद सरस्वती को अपने सुधारात्मक प्रयासों के लिये रूढ़िवादी विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने आर्य समाज और DAV संस्थानों के माध्यम से एक स्थायी विरासत छोड़ी, जो आज भी समाज के लिये लाभकारी सिद्ध हो रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. महर्षि दयानंद सरस्वती कौन थे?

महर्षि दयानंद सरस्वती (1824–1883) एक हिंदू सुधारक, दार्शनिक और आर्य समाज (1875) के संस्थापक थे। उन्होंने तर्कवाद, समानता, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार का समर्थन किया तथा भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी और स्वदेशी आंदोलनों को प्रेरित किया।

2. आर्य समाज का मुख्य दार्शनिक आदर्श वाक्य क्या था?

आर्य समाज का मुख्य आदर्श वाक्य था - "वेदों की ओर लौटो", जो वेदों में निहित मूल, तर्कसंगत और समतावादी सिद्धांतों को परम सत्य का स्रोत मानते हुए उन्हीं की ओर पुनः अभिमुख होने पर बल देता था।

3. आर्य समाज द्वारा संचालित शुद्धि आंदोलन का क्या महत्त्व था?

शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य उन व्यक्तियों को धार्मिक रूप से पुनः हिंदू धर्म में दीक्षित करना था जिन्होंने अन्य धर्म अपना लिये थे। यह आंदोलन हिंदू समाज के सुधार और एकीकरण के प्रयास के रूप में अत्यंत महत्त्वपूर्ण था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी घटना सबसे पहले हुई? (2018)

(a) स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की।

(b) दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया।

(c) बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ‘आनंदमठ' का लेखन किया।

(d) सत्येन्द्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने।

उत्तर: (b)

प्रारंभिक परीक्षा

भारत को चाबहार बंदरगाह हेतु अमेरिका से छह माह की छूट

चर्चा में क्यों?

भारत को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट मिल गई है, जिससे कम से कम अप्रैल 2026 तक वहाँ भारतीय परिचालन जारी रह सकेगा।

चाबहार बंदरगाह के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

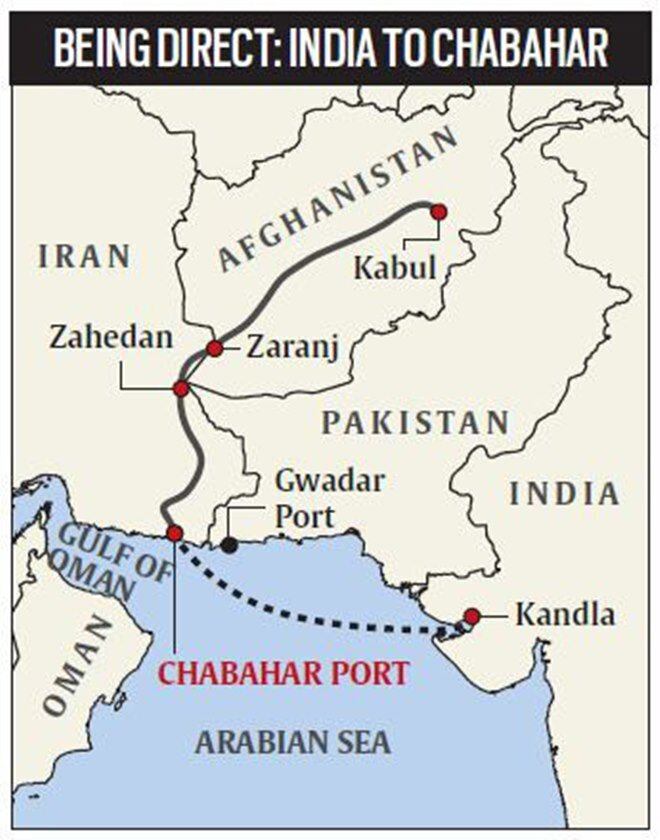

- अवस्थिति और भूगोल: चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य के मुहाने के पास स्थित है।

- चाबहार बंदरगाह परियोजना में दो बंदरगाह शामिल हैं - शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहिश्ती।

- यह ईरान का एकमात्र महासागरीय और गहरे जल का बंदरगाह है, जो हिंद महासागर तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

-

चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जिसे चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है।

-

भारत के लिये सामरिक और आर्थिक महत्त्व: चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधी पहुँच प्रदान करता है।

-

यह भारत को ईरान-कैस्पियन सागर-रूस-यूरोप से जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा है और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री कनेक्टिविटी और ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करता है।

-

चाबहार बंदरगाह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) के तहत पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के प्रतिसंतुलन के रूप में कार्य करता है।

- यह भारत की “कनेक्ट सेंट्रल एशिया” और “विस्तारित पड़ोस” नीतियों का मुख्य आधार है।

-

- भारत-ईरान सहयोग: भारत ने बंदरगाह के विकास के लिये वर्ष 2005 में ईरान के साथ एक समझौता किया।

- भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल विकसित करने के लिये वर्ष 2015 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे, जिसे भारत ने इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) के माध्यम से वर्ष 2018 में औपचारिक रूप से अपने अधीन ले लिया था।

- वर्ष 2016 में, चाबहार के माध्यम से एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारा स्थापित करने के लिये भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- अमेरिकी प्रतिबंध और छूट: वर्ष 2018 में, अमेरिका ने अफगानिस्तान के विकास में भारत की भूमिका को मान्यता देते हुए चाबहार के लिये छूट प्रदान की थी। बाद में सितंबर 2025 में यह छूट समाप्त कर दी गई, जिससे चाबहार से जुड़ी किसी भी संस्था पर ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार-रोधी अधिनियम, 2012 के तहत दंड लगाया जा सकेगा।

-

छह महीने की अमेरिकी प्रतिबंध छूट (अक्तूबर 2025-अप्रैल 2026) बंदरगाह पर भारतीय परिचालन को निर्बाध रूप से जारी रखने की अनुमति देती है।

-

-

वर्तमान स्थिति और विकास (2025 तक): अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने चाबहार के आर्थिक महत्त्व को समझते हुए, व्यापार के लिये इसका उपयोग करने में रुचि व्यक्त की है।

-

चाबहार को INSTC और प्रस्तावित चाबहार-ज़ाहेदान-मशहद रेल लिंक (ईरानी रेलवे के साथ) के साथ एकीकृत करने के प्रयास जारी हैं।

-

भू-राजनीतिक बदलावों के बावजूद, इस बंदरगाह की भारत की पश्चिम दिशा में पहुँच के लिये एक रणनीतिक केंद्र के रूप में भूमिका बनी हुई है।

-

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. चाबहार बंदरगाह कहाँ अवस्थित है?

यह ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी में, होर्मुज़ जलडमरूमध्य के समीप अवस्थित है।

2. चाबहार बंदरगाह के दो मुख्य बंदरगाह कौन-से हैं?

शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी दो प्रमुख टर्मिनल हैं; भारत को शाहिद बेहिश्ती के विकास का प्रस्ताव दिया गया था और वह इसे IPGL के माध्यम से संचालित करता है।

3. कौन-सा कॉरिडोर चाबहार बंदरगाह को रूस और यूरोप से जोड़ता है?

अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (INSTC)।

4. चाबहार भारत के लिये रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण है?

यह पाकिस्तान की आवश्यकता को समाप्त करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के लिये एक प्रत्यक्ष समुद्री-भूमि मार्ग प्रदान करता है, INSTC से जुड़ता है और चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर (CPEC) के माध्यम से चीन के बढ़ते प्रभुत्व का समाधान करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017)

(a) अफ्रीकी देशों से भारत के व्यापार में अपार वृद्धि होगी।

(b) तेल-उत्पादक अरब देशों से भारत के संबंध सुदृढ़ होंगे।

(c) अफगानिस्तान और मध्य एशिया में पहुँच के लिये भारत को पाकिस्तान पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।

(d) पाकिस्तान, इराक और भारत के बीच गैस पाइपलाइन का संस्थापन सुकर बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा।

उत्तर: (c)