इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का अवलोकन

प्रिलिम्स के लिये:लैंगिक सूचकांक, मत्स्यपालन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, गैर-संक्रामक रोग। मेन्स के लिये:राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य क्षेत्र, कुष्ठ रोग उन्मूलन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संसद में भारत के स्वास्थ्य एवं कृषि क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के साथ-साथ उनके नवीनतम अद्यतनों पर भी चर्चा की गई।

भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में अद्यतनीकरण या सुधार:

- कुष्ठ रोग:

- भारत ने सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग को समाप्त कर दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्ष 2005 में निर्धारित मानदंड में कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक से कम मामले होने चाहिये।

- पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत शुरू किये गए कई कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुष्ठ रोग के नए मामलों की संख्या वर्ष 2014-15 के 1,25,785 से घटकर वर्ष 2021-22 में 75,394 रह गई है।

- मासिक धर्म स्वच्छता योजना:

- वर्तमान में 26 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने मासिक धर्म स्वच्छता योजना को या तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission- NHM) बजट या NHM एवं राज्य के संयुक्त बजट के साथ लागू किया है।

- “स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली” (Health Management Information System- HMIS) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2021-22 में लगभग 3.49 मिलियन किशोरियों को हर महीने सैनिटरी नैपकिन पैक प्रदान किये गए।

- केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करता है, जो महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- इस परियोजना के तहत देश भर में 8,800 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किये गए हैं जो 1 रुपए प्रति पैड पर 'सुविधा' नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन प्रदान करते हैं।

- जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ:

- भारत में गैर-संक्रामक रोगों (Non-Communicable Diseases- NCD) का अनुपात वर्ष 1990 के 30.5% से बढ़कर वर्ष 2016 में 55.4% हो गया है।

- ये आँकड़े वर्ष 2017 भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR)- स्टडी रिपोर्ट, इंडिया: हेल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स- द इंडिया स्टेट-लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव (2017) से उद्धृत किये गए थे।

- भारत में गैर-संक्रामक रोगों (Non-Communicable Diseases- NCD) का अनुपात वर्ष 1990 के 30.5% से बढ़कर वर्ष 2016 में 55.4% हो गया है।

- भारत में लैंगिक अंतर:

- वर्ष 2021 की तुलना में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है।

- विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 जारी की गई।

- वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक पर 146 देशों में भारत को 1 में से 0.629 के स्कोर के साथ 135वें स्थान पर रखा गया है।

- वर्ष 2021 की तुलना में वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, 2022 में भारत की रैंक में सुधार हुआ है।

- लेड/सीसा का उच्च स्तर:

- सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के शोध में पाया गया कि भारत में 19 वर्ष से कम आयु के 275 मिलियन बच्चों के रक्त में लेड का स्तर असामान्य रूप से उच्च है, जो प्रति डेसीलीटर पाँच माइक्रोग्राम से अधिक है।

- असम और बिहार में आर्सेनिक संदूषण के कारण कैंसर:

- ICMR के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2022 में असम में कैंसर के अनुमानित 39,787 मामले तथा बिहार में 109,274 मामले थे।

- आर्सेनिक दूषित पीने के जल का लंबे समय तक उपयोग से कई बीमारियाँ होती हैं, मुख्य रूप से त्वचा रंजकता, मोटापा, हथेलियों एवं पैरों के तलवों पर कठोर धब्बे (हाइपरकेराटोसिस)।

- ये लगभग पाँच वर्षों के न्यूनतम जोखिम के बाद होते हैं तथा त्वचा कैंसर का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक आर्सेनिक के संपर्क में रहने से मूत्राशय और फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है।

- ICMR के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष 2022 में असम में कैंसर के अनुमानित 39,787 मामले तथा बिहार में 109,274 मामले थे।

भारतीय कृषि क्षेत्र में अद्यतन:

- नवीनतम भूमि उपयोग सांख्यिकी- एक नज़र में वर्ष 2010-11 से 2019-20 के अनुसार, भारत में कृषि योग्य भूमि क्षेत्र वर्ष 2018-19 के 1,80,624 हज़ार हेक्टेयर से घटकर वर्ष 2019-20 में 1,79,993 हज़ार हेक्टेयर हो गया है।

- खेती/कृषि योग्य भूमि में मामूली गिरावट मुख्य रूप से गैर-कृषि उद्देश्यों जैसे कि शहरीकरण, सड़कों, हवाई अड्डों, आवास आदि जैसे बुनियादी ढाँचे के निर्माण हेतु भूमि के विचलन के कारण हुई है।

- जहाँ गैर-कृषि उद्देश्यों के लिये कृषि भूमि में बदलाव हो रहा है, वहीं सरकार द्वारा लागू विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गैर-कृषि भूमि को भी कृषि उपयोग के तहत लाया जा रहा है।

जलीय कृषि/एक्वाकल्चर में अद्यतन:

- भारत तीसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो वैश्विक मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है और जलीय कृषि उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।

- वर्ष 2021-22 में मत्स्य उत्पादन 16.24 मिलियन टन था जिसमें 4.12 मिलियन टन का समुद्री मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि से 12.12 मिलियन टन उत्पादन शामिल था।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) प्रश्न: निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: A व्याख्या:

प्रश्न. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (मुख्य परीक्षा, 2021) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

हीट इंडेक्स

प्रिलिम्स के लिये:भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), हीट इंडेक्स, नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)। मेन्स के लिये:भारत में हीट वेव से संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में 'हीट इंडेक्स/ताप सूचकांक' चेतावनी प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है।

IMD के हालिया अध्ययन:

- IMD ने हीट वेव पर मौसम संबंधी कारकों के प्रभाव और देश के "हीट वेव आपदा क्षेत्र" पर एक अध्ययन किया है।

- "हॉट वेदर एनालिसिस ओवर इंडिया" के अनुसार, IMD ने विश्लेषण किया कि जिस तंत्र से गर्मी मानव को प्रभावित करती है, वह जटिल है। यह तापमान, विकिरण, वायु और आर्द्रता के बीच परस्पर क्रियाओं का परिणाम है।

- इस बात के मज़बूत प्रायोगिक प्रमाण हैं कि यदि आर्द्रता अधिक है तो उच्च तापमान से मानसिक तनाव अधिक होता है।

प्रस्तावित हीट इंडेक्स:

- परिचय:

- हीट इंडेक्स तापमान के साथ-साथ आर्द्रता के स्तर की गणना करेगा ताकि इसकी उष्णता का अधिक सटीक अनुमान प्रदान किया जा सके।

- अमेरिका में हीट इंडेक्स के प्रभाव के आधार पर चेतावनी प्रदान करने हेतु इसे कलर-कोडेड किया गया है।

- IMD भारत में एक समान कलर-कोडेड चेतावनी प्रणाली (Similar Color-coded Warning System) शुरू करने की योजना बना रहा है।

- महत्त्व:

- हीट इंडेक्स मानव स्वास्थ्य के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- शरीर के बहुत अधिक गर्म होने पर पशीना निकलता है जिसके माध्यम से शरीर स्वयं के तापमान को नियंत्रित करता है। यदि पसीना वाष्पित नहीं हो पाता है, तो शरीर अपने तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाता है। वाष्पीकरण एक शीतलन प्रक्रिया है। जब पसीना शरीर से वाष्पित हो जाता है, तो यह प्रभावी रूप से शरीर के तापमान को कम कर देता है।

- जब वायुमंडलीय नमी की मात्रा (अर्थात् सापेक्ष आर्द्रता) अधिक होती है, तो शरीर से वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। मानव शरीर नम परिस्थितियों में गर्म महसूस करता है। इसके विपरीत सत्य यह है कि तब सापेक्ष आर्द्रता घट जाती है क्योंकि पसीने की दर बढ़ जाती है। शरीर वास्तव में शुष्क परिस्थितियों में ठंडा महसूस करता है।

- हवा के तापमान एवं सापेक्ष आर्द्रता तथा ताप सूचकांक के मध्य सीधा संबंध है, जिसका अर्थ है कि हवा का तापमान और सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि (कमी) होती है, हीट इंडेक्स बढ़ता है (घटता है)।

- हीट इंडेक्स मानव स्वास्थ्य के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

हीटवेव:

- हीटवेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि को संदर्भित करता है, भारत में मई-जून के महीनों के दौरान यह एक सामान्य घटना है और कुछ दुर्लभ मामलों में यह जुलाई तक भी बढ़ जाती है।

- जब किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी क्षेत्रों के लिये कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस एवं पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तब ऐसी स्थिति को हीटवेव माना जाता है ।

- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने लू के प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रणनीति तैयार करने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किये।

दिल्ली के वास्तविक तापमान की तुलना में उच्च तापमान हेतु ज़िम्मेदार कारक:

- नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव: दिल्ली एक अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र है, जिसमें बड़ी मात्रा में कंक्रीट, इमारतें और डामर की सतहें हैं। ये सतह ऊष्मा को अवशोषित करती हैं और उसे बनाए रखती हैं, जिससे नगरीय ऊष्मा द्वीप प्रभाव उत्पन्न होता है। यह तापमान को वास्तविक रूप से अधिक गर्म महसूस करा सकता है।

- वायु प्रदूषण: पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में पराली जलाने, वाहन एवं औद्योगिक उत्सर्जन तथा निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल के कारण दिल्ली में उच्च स्तर का वायु प्रदूषण होता है।

- यह प्रदूषण ऊष्मा को रोक सकता है तथा शहर को गर्म रखते हुए एक व्यापक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।

- साथ ही दिल्ली की उच्च आर्द्रता भी वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकती है।

- जल निकायों से दूरी: दिल्ली किसी भी बड़े जल निकाय जैसे- समुद्र या झील के पास स्थित नहीं है। इसका अर्थ है कि जल से आने वाली ठंडी हवा का कोई स्रोत नहीं है, जिससे हवा गर्म महसूस हो सकती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

हीट एक्शन प्लान का विश्लेषण

प्रिलिम्स के लिये:सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, हीट एक्शन प्लान, जलवायु परिवर्तन, हीटवेव्स। मेन्स के लिये:हीट एक्शन प्लान का विश्लेषण |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के अग्रणी सार्वजनिक नीति थिंक टैंक- सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (Centre for Policy Research- CPR) ने पहली विश्लेषण रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अधिकांश हीट एक्शन प्लान (Heat Action Plans- HAP) स्थानीय आबादी के सामने आने वाले जोखिमों के अनुकूल नहीं हैं।

- यह मूल्यांकन करने के लिये कि भारत की नीतिगत कार्रवाई गर्म मौसम में किस प्रकार संचालित हो रही है; CPR ने 18 राज्यों में सभी 37 हीट एक्शन प्लान (HAP) का विश्लेषण किया और यह पाया गया कि अधिकांश HAP स्थानीय संदर्भों के लिये उपयुक्त नहीं हैं।

हीट एक्शन प्लान (HAP):

- HAP आर्थिक रूप से हानिकारक एवं जीवन के लिये खतरनाक हीटवेव के लिये प्राथमिक नीतिगत प्रतिक्रिया है। HAP हीटवेव के प्रभाव को कम करने के लिये कई गतिविधियों, आपदा प्रतिक्रियाओं एवं गर्मी के बाद के प्रतिक्रिया उपायों को निर्धारित करते हैं।

- HAP राज्य, ज़िला और शहर स्तर पर मानव मृत्यु की संख्या और लू के अन्य प्रतिकूल प्रभावों को सीमित करने के लिये अल्पकालिक कार्रवाई करने तथा पिछली हीटवेव के डेटा तथा विश्लेषण के आधार पर आने वाले समय में हीटवेव का सामना करने हेतु दीर्घकालिक कार्रवाई के लिये तैयार किये गए दस्तावेज़ हैं।

- अल्पकालिक कार्रवाइयों में लोगों को हीटवेव के प्रति सचेत करना और स्वास्थ्य तथा कृषि जैसे विभिन्न विभागों का समन्वय करना शामिल हो सकता है।

- दीर्घकालिक कार्रवाइयों में अवसंरचनात्मक परिवर्तन जैसे- ठंडी छतें, हरित आवरण में वृद्धि और जल संचयन संरचनाएँ शामिल हो सकती हैं।

प्रमुख बिंदु

- अभूतपूर्व चुनौती:

- अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है, जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के दशकों में हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

- वर्ष 1998, 2002, 2010, 2015 और 2022 में हुई हीटवेव की घटनाओं के कारण श्रम उत्पादकता में कमी, जल की उपलब्धता, कृषि तथा ऊर्जा प्रणालियों पर काफी प्रभाव पड़ा जिससे बड़े पैमाने पर मौतों सहित व्यापक स्तर पर आर्थिक क्षति हुई।

- मानव-प्रेरित कार्रवाइयों के कारण भारत में अत्यधिक हीटवेव की घटनाओं की आवृति की संभावना में 30 गुना वृद्धि हो गई है।

- अत्यधिक गर्मी स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिये एक अभूतपूर्व चुनौती है, जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के दशकों में हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि हुई है।

- औसत ताप में वृद्धि:

- वर्ष 2050 तक 24 शहरी केंद्रों में कम-से-कम 35 डिग्री सेल्सियस तापमान के औसत ग्रीष्मकालीन उच्च स्तर को पार करने का अनुमान है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

- स्थानीय परिदृश्य हेतु उपयुक्त नहीं:

- अधिकांश HAPs स्थानीय परिदृश्य हेतु नहीं बनाए गए हैं। वे आमतौर पर अत्यधिक शुष्क तापमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आर्द्र ताप तथा गर्म रातों से उत्पन्न खतरों को अनदेखा करते हैं।

- अधिकांश HAPs ने राष्ट्रीय हीटवेव थ्रेशोल्ड को अपनाया है जो स्थानीय आबादी द्वारा सामना किये जाने वाले जोखिमों के अनुकूल नहीं हो सकता है।

- 37 HAPs में से केवल 10 में स्थानीय रूप से निर्दिष्ट तापमान सीमाएँ हैं।

- HAPs हेतु वित्तपोषण की कमी:

- 37 HAPs में से केवल तीन के वित्तीयन स्रोतों की पहचान की गई है। आठ HAPs कार्यान्वयन विभागों को संसाधनों का स्व-आवंटन की मांग करते हैं, जो एक गंभीर वित्तीयन अभाव का संकेत देता है।

- कमज़ोर कानूनी आधार:

- HAPs का कानूनी आधार कमज़ोर है। समीक्षा की गई HAPs में से कोई भी अपने अधिकार के कानूनी स्रोतों को इंगित नहीं करता है। यह HAPs निर्देशों को प्राथमिकता देने एवं उनका अनुपालन करने हेतु नौकरशाही प्रोत्साहन को कम करता है।

- अपर्याप्त पारदर्शिता:

- इसके अलावा HAPs अपर्याप्त पारदर्शी हैं। HAPs का कोई राष्ट्रीय कोष नहीं है तथा बहुत कम HAPs ऑनलाइन सूचीबद्ध हैं। यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या इन HAPs को समय-समय पर अपडेट किया जा रहा है और क्या यह मूल्यांकन डेटा पर आधारित है।

- भारत अत्यधिक संवेदनशील:

- भारत गर्मी हेतु सबसे अधिक अनावृत और संवेदनशील देशों में से एक है।

- वर्ष 1951 और 2016 के बीच तीन दिवसीय समवर्ती गर्म दिन और रात की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है, साथ ही RCP (कार्बन की सांद्रता को संदर्भित करता है) 4.5 एवं RCP 8.5 के मध्यवर्ती एवं उच्च उत्सर्जन के साथ इसके वर्ष 2050 तक दो से चार गुना बढ़ने का अनुमान है।

अनुशंसाएँ:

- ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने से रोकने हेतु अगले 20 वर्षों के दौरान उत्सर्जन को कम करना होगा।

- HAP को या तो नई निधियों से या मौजूदा राष्ट्रीय और राज्य नीतियों के साथ कार्यों को जोड़कर वित्तपोषण के स्रोतों की पहचान करनी चाहिये तथा निरंतर विकास की नींव के रूप में स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिये।

- भारत में सबसे निचले स्तर के लोग अत्यधिक गर्मी का अनुभव करते रहेंगे, जिसका उनके स्वास्थ्य और जीविकोपार्जन की क्षमता दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

स्रोत: इकोनाॅमिक टाइम्स

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

जापान की आधिकारिक विकास सहायता

प्रिलिम्स के लिये:भारत-जापान संबंध, जलवायु परिवर्तन, पटना मेट्रो, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मेन्स के लिये:जापान की आधिकारिक विकास सहायता, भारत-जापान संबंध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में जापान ने भारत में कुछ प्रमुख परियोजनाओं के लिये आधिकारिक विकास सहायता (Official Development Assistance- ODA) को मंज़ूरी दी है।

- वर्ष 1958 से ही भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विकास सहयोग का महत्त्वपूर्ण इतिहास रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत एवं जापान के बीच आर्थिक सहयोग में लगातार वृद्धि देखने को मिली है।

आधिकारिक विकास सहायता के तहत प्रमुख परियोजनाएँ:

- पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना:

- पटना मेट्रो रेल निर्माण परियोजना (I) के लिये 5,509 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है।

- इसका उद्देश्य नए मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण करके पटना में यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करना है, ताकि शहरी पर्यावरण में सुधार और अर्थव्यवस्था के विकास के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन के शमन में योगदान दिया जा सके।

- पश्चिम बंगाल में वन और जैवविविधता संरक्षण:

- जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया के लिये पश्चिम बंगाल में वन एवं जैवविविधता संरक्षण परियोजना हेतु लगभग 520 करोड़ रुपए मंजूर किये गए हैं।

- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करना एवं अनुकूल बनाना, पारिस्थितिक तंत्र आधारित जलवायु परिवर्तन उपायों, जैवविविधता संरक्षण तथा बहाली द्वारा पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना है, ताकि राज्य में सतत् सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दिया जा सके।

- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार प्रोजेक्ट:

- राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना (द्वितीय) हेतु 1,055.53 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गए हैं।

- इसका उद्देश्य मौजूदा सिंचाई सुविधाओं और कृषि सहायता सेवाओं में सुधार के माध्यम से जल उपयोग दक्षता एवं कृषि उत्पादकता में सुधार कर राज्य में कृषि तथा सिंचाई क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आजीविका में सुधार करना है।

जापान द्वारा भारत हेतु अन्य ODA:

- दिल्ली मेट्रो द्वारा ODA का उपयोग जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है।

- भारत की वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) परियोजना हेतु जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा आर्थिक साझेदारी के लिये विशेष शर्तों (Special terms for Economic Partnership- STEP) के तहत उदार ऋण प्रदान किये गए हैं।

- इसके अलावा जापान और भारत, जापान के शिंकान्सेन सिस्टम का उपयोग करके भारत में हाई-स्पीड रेलवे के निर्माण पर सहमत हुए।

- भारत-जापान परमाणु समझौता 2016 भारत को दक्षिणी भारत में छह परमाणु रिएक्टर बनाने में मदद करेगा, जिससे वर्ष 2032 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता दस गुना बढ़ जाएगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. ‘भारत और जापान के लिये समय आ गया है कि एक ऐसे मज़बूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें, जिसका वैश्विक एवं रणनीतिक साझेदारी को आवेष्टित करते हुए एशिया एवं संपूर्ण विश्व के लिये बड़ा महत्त्व होगा।’ टिप्पणी कीजिये। (2019) |

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रिलिम्स के लिये:डिजिटल पहचान (आधार), रीयल-टाइम त्वरित भुगतान (UPI) और अकाउंट एग्रीगेटर, DEPA। मेन्स के लिये:डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। |

चर्चा में क्यों?

सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा मानव प्रगति की आधारशिला रहा है, लेकिन इसने पिछली पीढ़ी को त्रस्त कर दिया है, जिससे एक तीसरे प्रकार का सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा अनिवार्य हो गया है जिसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) कहा जाता है, जिसमें अधिक खुले और लोकतांत्रिक सिद्धांत शामिल हैं।

डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI):

- डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) डिजिटल पहचान, भुगतान अवसंरचना और डेटा विनिमय समाधान जैसे ब्लॉक या प्लेटफाॅर्म को संदर्भित करता है जो देशों को अपने लोगों को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और डिजिटल समावेशन को सक्षम करके जीवन में सुधार करने में मदद करता है।

- DPIs लोगों, धन और सूचना के प्रवाह में मध्यस्थता करते हैं। पहले एक डिजिटल ID प्रणाली के माध्यम से लोगों का प्रवाह। दूसरा रियल-टाइम त्वरित भुगतान प्रणाली के माध्यम से धन का प्रवाह और तीसरा DPI के लाभों को प्राप्त करने एवं डेटा को नियंत्रित करने की वास्तविक क्षमता के साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिये सहमति-आधारित डेटा साझाकरण प्रणाली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी का प्रवाह।

- ये तीन सेट एक प्रभावी DPI पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के आधार हैं।

- प्रत्येक DPI स्तर एक स्पष्ट आवश्यकता को पूरा करती है और विभिन्न क्षेत्रों में लिये बहुत उपयोगी है।

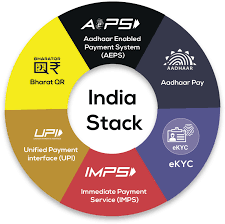

- भारत, इंडिया स्टैक के माध्यम से सभी तीन मूलभूत DPI- डिजिटल पहचान (आधार), रीयल-टाइम फास्ट पेमेंट (UPI) और डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर (DEPA) पर निर्मित अकाउंट एग्रीगेटर विकसित करने वाला पहला देश बन गया।

- DEPA एक डिजिटल ढाँचा का निर्माण करता है जो उपयोगकर्त्ताओं को एक तृतीय-पक्ष इकाई के माध्यम से अपने डेटा को अपनी शर्तों पर साझा करने की अनुमति देता है, जिन्हें कंसेंट मैनेजर के रूप में जाना जाता है।

भारत के DPI पारिस्थितिकी तंत्र के स्तंभ:

- आधार:

- आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजट के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिये एक सामरिक नीति उपकरण है।

- आधार धारक निजी क्षेत्र के प्रयोजनों के लिये स्वेच्छा से अपने आधार का उपयोग कर सकते हैं और निजी क्षेत्र की संस्थाओं को ऐसे उपयोग के लिये विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

- आधार सामाजिक और वित्तीय समावेशन, सार्वजनिक क्षेत्र के वितरण सुधारों, राजकोषीय बजट के प्रबंधन, सुविधा बढ़ाने और परेशानी मुक्त जन-केंद्रित शासन को बढ़ावा देने के लिये एक सामरिक नीति उपकरण है।

- डिजीयात्रा:

- डिजीयात्रा एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (FRS) पर आधारित बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रेवल (BEST) अनुभव है।

- वित्तीय वर्ष 2022 में पूरे भारत के विमानपत्तनों पर हवाई यात्रियों की संख्या 188 मिलियन से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था, जिनमें से 22 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री थे।

- डिजीलॉकर:

- डिजीलॉकर के 150 मिलियन उपयोगकर्त्ता हैं, जिसमें छह बिलियन दस्तावेज़ संग्रहीत हैं और सात वर्षों में 50 करोड़ रुपए के एक न्यूनतम बजट के साथ इसे कार्यान्वित किया गया है।

- उपयोगकर्त्ता अपने दस्तावेज़ जैसे- बीमा, चिकित्सा रिपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज़ डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत कर सकते हैं।

- UPI:

- UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) के माध्यम से लेन-देन का आँकड़ा प्रतिमाह आठ बिलियन तक पहुँच गया है, जिसका मासिक मूल्य 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर है या यह मूल्य प्रतिवर्ष भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 65% है।

- UPI वर्तमान में नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस (NACH), तत्काल भुगतान सेवा (Immediate Payment Service- IMPS), आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (Aadhaar enabled Payment System- AePS), भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS), रुपे आदि सहित भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI) संचालित प्रणालियों में सबसे बड़ा है।

इंडिया स्टैक:

- इंडिया स्टैक (IndiaStack) एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का एक सेट है जो सरकारों, व्यवसायों, स्टार्टअप और डेवलपर्स को उपस्थिति-रहित, पेपरलेस और कैशलेस सेवा वितरण की दिशा में भारत की कठिन समस्याओं को हल करने के लिये एक अद्वितीय डिजिटल बुनियादी ढाँचे का उपयोग करने की अनुमति देता है।

- यह जनसंख्या स्तर पर पहचान, डेटा और भुगतान की पुरानी विधियों से लोगों को मुक्त करना चाहता है।

- इंडिया स्टैक का विज़न एक देश तक सीमित नहीं है; इसे किसी भी राष्ट्र में लागू किया जा सकता है, फिर वह चाहे विकसित राष्ट्र हो या विकासशील।

- इस परियोजना की अवधारणा सबसे पहले भारत में विकसित हुई और सबसे पहले भारत में ही लागू की गई थी, जहाँ इसे अरबों लोगों और व्यवसायों द्वारा तेज़ी से अपनाया गया, वहीं इसने वित्तीय एवं सामाजिक समावेश को बढ़ावा दिया तथा देश को इंटरनेट युग के लिये तैयार किया।

भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने में DPI की भूमिका:

- स्वतंत्र प्रबंधक संस्थान:

- स्वतंत्र DPI संस्थानों के माध्यम से बहुदलीय शासन प्रक्रिया एक इकाई या समूह द्वारा नियंत्रित होने के बजाय हितधारकों की एक विस्तृत शृंखला के प्रति जवाबदेह होगी। यह DPI में विश्वास और भरोसा उत्पन्न कर सकता है।

- वैश्विक मानक:

- भारत के नेतृत्त्व में बहुपक्षीय संवाद के माध्यम से वैश्विक मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है।

- यदि विकसित देशों के मानदंडों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में आरोपित किया गया तो छोटे देश प्रमुख प्रौद्योगिकी अभिकर्त्ताओं पर निर्भर हो जाएंगे।

- स्थायी वित्तपोषण मॉडल:

- विश्व के लिये DPI विकसित करने हेतु स्थायी वित्तपोषण मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है।

- वर्तमान में परोपकारी वित्तीयन द्वारा समर्थित ऐसे मॉडलों पर परोपकारी स्थिति और प्रतिस्पर्द्धा के एक उपकरण मात्र बनने का खतरा है।

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु नवीन निर्देश:

- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु विश्व को एक नवीन निर्देश की ज़रूरत है जो लोगों, धन और सूचनाओं के प्रवाह में मध्यस्थता कर सके।

- इससे देशों को अपने नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।

- इसके बाद वे लोगों की विशिष्ट ज़रूरतों को शीघ्रता से पूरा करने वाले प्लेटफॉर्म बन सकते हैं, साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग बहिष्करण या शोषण के डर के बिना प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर सकें एवं उसका उपयोग कर सकें।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) व्याख्या:

|

स्रोत: द हिंदू