शासन व्यवस्था

भारत में परीक्षा प्रणाली में सुधार

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने जून 2024 में होने वाली यूजीसी-नेट परीक्षा को अचानक रद्द कर दिया। इसके अतिरिक्त, नीट-यूजी परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर भी आरोप लगे थे, जिसमें इसकी ईमानदारी तथा निष्पक्षता से समझौता करने की संभावना जताई गई थी।

- इसने सरकार को परीक्षाओं में अवैध प्रथाओं पर अंकुश लगाने के उपाय के रूप में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 पारित करने के लिये प्रेरित किया है।

नोट

- नेट यूजीसी परीक्षा:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) परीक्षा भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा सहायक प्रोफेसर के पदों की रिक्तियों को भरने के लिये आयोजित की जाती है।

- इसका आयोजन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा प्रतिवर्ष दो बार (जून और दिसंबर) किया जाता है।

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह 28 दिसंबर 1953 को अस्तित्त्व में आया।

- इसका उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षा में शिक्षण, परीक्षा एवं अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण तथा रखरखाव करना है।

- नीट यूजी:

- राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (स्नातक) या NEET, जिसे पहले अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट कहा जाता था, भारत में स्नातक चिकित्सा कार्यक्रमों (MBBS एवं BDS पाठ्यक्रम) में प्रवेश के लिये एक प्रवेश परीक्षा है।

- यह NTA द्वारा संचालित किया जाता है।

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 क्या है?

- परिचय:

- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 ,लोकसभा में पारित कानून है जिसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार के मुद्दे को संबोधित करना है। यह 21 जून 2024 को लागू हुआ।

- मुख्य विशेषताएँ:

- इसमें अनैतिक तरीकों से संबंधित कई अपराधों की सूची दी गई है, जिनमें सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग करना, फर्ज़ी वेबसाइटों का उपयोग करने के साथ-साथ गोपनीय जानकारी लीक करना भी शामिल है।

- इसमें कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम 3-5 वर्ष का कारावास और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना शामिल है।

- इसमें परीक्षा संचालन के लिये नियुक्त सेवा प्रदाताओं पर 1 करोड़ रुपए तक का ज़ुर्माना तथा सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी भागीदारी पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।

- यह अधिनियम पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे के पुलिस अधिकारियों को अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच करने का अधिकार देता है।

- इसमें UPSC, SSC, RRBs, IBPS तथा NTA द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्र सरकार की भर्ती परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रकार की परीक्षाएँ शामिल होंगी।

- इस अधिनियम में परिभाषित दंडनीय अपराध:

- प्रश्न-पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होना

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनाधिकृत तरीके से अभ्यर्थियों की सहायता करना

- कंप्यूटर नेटवर्क, संसाधनों या प्रणालियों से छेड़छाड़ करना

- धोखाधड़ी करने या आर्थिक लाभ के लिये फर्जी वेबसाइट बनाना

- फर्ज़ी परीक्षा आयोजित करना, फर्ज़ी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करना

- अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिये बैठने की व्यवस्था तथा तिथियों एवं शिफ्टों के आवंटन में हेराफेरी करना।

- अधिनियम की आवश्यकता:

- सार्वजनिक परीक्षाएँ वर्तमान में धोखाधड़ी और व्यवधानों के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे लाखों छात्र प्रभावित होते हैं।

- परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले व्यक्तियों या समूहों को रोकने के लिये कोई मज़बूत कानूनी ढाँचा नहीं है।

- इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं विश्वास स्थापित करना है।

भारत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- विश्वसनीयता में गिरावट: विभिन्न बोर्डों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा परीक्षाओं में विश्वसनीयता एवं निरंतरता की कमी के कारण प्रश्न-पत्र लीक, धोखाधड़ी और फर्ज़ी डिग्री जैसे घोटाले प्राय: सामने आते हैं, जिससे जनविश्वास कम होता है।

- नियोक्ता प्राय: विश्वविद्यालय/बोर्ड प्रमाण-पत्रों की अनदेखी करते हुए उम्मीदवारों का अलग-अलग मूल्यांकन करते हैं।

- प्रकृति में अधिक सैद्धांतिक: वर्तमान शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से तथ्यों को याद रखने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करती है।

- इससे ऐसे स्नातक तैयार हो सकते हैं जो सिद्धांत में पारंगत तो होते हैं, लेकिन अपने पेशे में सफल होने के लिये आवश्यक व्यावहारिक कौशल का अभाव रखते हैं।

- आत्मीयता: परीक्षक का पूर्वाग्रह प्रश्न के वाक्यांश को प्रभावित कर सकता है, विद्यार्थी अपनी समझ के आधार पर उत्तर दे सकते हैं तथा अलग-अलग ग्रेड देने वाले विद्यार्थी एक ही उत्तर के लिये अलग-अलग अंक प्राप्त कर सकते हैं।

- यह व्यक्तिपरकता छात्रों के लिये अनुचित एवं असंगत मूल्यांकन प्रक्रिया का निर्माण करती है।

- रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक सोच को दबाना: मानकीकृत परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव प्राय: छात्रों को प्रश्न पूछने, विविध दृष्टिकोणों की खोज करने अथवा आलोचनात्मक सोच कौशल विकसित करने से हतोत्साहित करता है।

- रटने पर केंद्रित पाठ्यक्रम रचनात्मकता तथा बौद्धिक जिज्ञासा के लिये बहुत कम स्थान छोड़ता है, जिससे नवाचार तथा समस्या समाधान क्षमताओं में बाधा उत्पन्न होती है।

- रोज़गार पर प्रभाव: नियोक्ता उम्मीदवारों का मूल्यांकन करते समय संस्थागत प्रमाण-पत्रों की तुलना में उनके मूल्यांकन को प्राथमिकता देते हैं तथा रोज़गार के लिये उच्च-स्तरीय शिक्षा पर अधिक महत्त्व देते हैं।

- इसके परिणामस्वरूप प्रतियोगी परीक्षाओं एवं कौशल विकास के लिये कोचिंग का बाज़ार बढ़ रहा है।

शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिये क्या पहल हैं?

परीक्षा प्रणाली में चुनौतियों का समाधान करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- समझ एवं विश्लेषणात्मक क्षमता पर ध्यान: परीक्षाओं में छात्रों की समझ एवं विश्लेषणात्मक कौशल का आकलन किया जाना चाहिये।

- प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक पाठ्यक्रम के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न योग्यताओं का मूल्यांकन करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रश्न शामिल होने चाहिये।

- गहन अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिये स्मृति-आधारित प्रश्नों को न्यूनतम किया जाना चाहिये।

- विषय तथा कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन: छात्रों की सीखने की उपलब्धियों के व्यापक मूल्यांकन के लिये विषय-विशिष्ट एवं कौशल-विशिष्ट मूल्यांकन को शामिल करना। उन चुनौतीपूर्ण मूल्यांकनों की वकालत करना जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर अलग करते हैं।

- पाठ्यक्रम के व्यावहारिक घटकों को उचित महत्त्व दिया जाना चाहिये। व्यावहारिक परीक्षाएँ छात्रों के व्यावहारिक कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान के अनुप्रयोग का आकलन करने के लिये डिज़ाइन की जानी चाहिये।

- धोखाधड़ी को रोकना: धोखाधड़ी को रोकने के लिये CCTV कैमरे लगाना, सतर्क निरीक्षकों की नियुक्ति करना तथा अनुचित साधनों से बचने के लिये छात्रों को पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करना जैसे कठोर उपाय लागू किये जाने चाहिये।

- जो परीक्षा केंद्र नकल रोकने में विफल रहेंगे, उन्हें दंडित किया जाना चाहिये अथवा रद्द कर दिया जाना चाहिये।

- परीक्षाएँ एक साधन हैं, न कि साध्य: परीक्षाओं का प्राथमिक उद्देश्य सीखने में सुविधा प्रदान करना और छात्रों को शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना होना चाहिये। परीक्षाओं को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि निरंतर सीखने और सुधार को बढ़ावा देने के साधन के रूप में देखा जाना चाहिये।

- विश्वसनीयता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: विश्वसनीयता बढ़ाने, प्रश्न-पत्रों एवं मूल्यांकनों को मानकीकृत करने के लिये मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। केंद्रीकृत तथा वितरित मूल्यांकन प्रणालियों दोनों के लिये बाज़ार में उपलब्ध सॉफ्टवेयर समाधानों का अन्वेषण करना।

और पढ़ें… सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल, 2024

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: परीक्षा पेपर लीक से उत्पन्न चुनौतियों और भारत में वर्तमान परीक्षा प्रणाली की कमियों की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ इसे संरेखित करते हुए परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिये रणनीतियों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का भारत की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में डिजिटल पहल ने किस प्रकार से देश की शिक्षा व्यवस्था के संचालन में योगदान किया है? विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

RELOS और भारत-रूस संबंध

प्रिलिम्स के लिये:भारत-सोवियत मैत्री संधि,1971, क्वाड, भारतीय मानसून, भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी पर GSOMIA घोषणा, विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KKNPP), सैन्य-तकनीकी सहयोग के लिये कार्यक्रम पर समझौता, मिग-21, Su-30, यूक्रेन संकट मेन्स के लिये:भारत-रूस संबंधों का रणनीतिक महत्त्व, प्रमुख मुद्दे और आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और रूस के बीच पारस्परिक रसद समझौता जिसे रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) नाम दिया गया है, अब अंतिम रूप के लिये तैयार है। यह भारत और रूस के बीच संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत प्रयासों सहित सैन्य सहयोग को सुगम बनाएगा।

रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) क्या है?

- परिचय:

- भारत और रूस के बीच रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट (RELOS) एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था है जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाएगी।

- प्रायोजन:

- यह समझौता सैन्य रसद सहायता को सुव्यवस्थित करने, भारत और रूस दोनों के लिये संयुक्त अभियानों तथा लंबी दूरी के मिशनों को अधिक कुशल एवं लागत प्रभावी बनाने के लिये अभिकल्पित किया गया है।

- महत्त्व:

- अनवरत संचालन:

- यह आवश्यक आपूर्ति (ईंधन, राशन, स्पेयर पार्ट्स) की पुनः पूर्ति की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निरंतर, निर्बाध सैन्य उपस्थिति संभव होगी।

- यह सैन्यदल, युद्धपोतों और विमानों के लिये बर्थिंग (घाट पर लगाना) सुविधाएँ प्रदान करेगा।

- यह युद्धकालीन और शांतिकालीन दोनों मिशनों के दौरान क्रियान्वित रहेगा।

- रणनीतिक लाभ:

- इससे मेज़बान देश के मौजूदा रसद नेटवर्क का बेहतर उपयोग संभव होगा और साथ ही संकटमय स्थितियों पर त्वरित प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ेगी।

- इससे दोनों देशों के सैन्य अभियानों को रणनीतिक लाभ मिलने से कुल मिशन व्यय कम हो जाएगा।

- सैन्य पहुँच में विस्तार:

- यह सामरिक रूप से महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत की समुद्री पहुँच और इसके प्रभुत्त्व को बढ़ाता है।

- समुद्री डोमेन जागरूकता (MDA) को बढ़ावा देने और साझा रसद सुविधाओं से समुद्री गतिविधियों के संबंध में सूचना का बेहतर आदान-प्रदान हो सकेगा, जिससे दोनों देशों की स्थितिजन्य जागरूकता (किसी स्थिति या वातावरण को पहचानने एवं समझने तथा संभावित खतरों की पहचान करने की क्षमता) में वृद्धि होगी।

- क्वाड समझौतों के साथ संतुलन:

- RELOS क्वाड देशों के साथ भारत के रसद समझौतों और रूस के गैर-क्वाड रुख को संतुलित करता है।

- यह क्वाड की भागीदारी के बिना हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूसी प्रभाव को बढ़ाता है।

- यह अमेरिका के प्रभाव तथा रूस और भारत दोनों पर चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को संतुलित करता है।

- वैज्ञानिक अंतर्संबंध:

- आर्कटिक क्षेत्र में भारत की प्राथमिक भागीदारी आर्कटिक समुद्र में हिम के विगलन और भारतीय मानसून प्रणालियों में परिवर्तन के बीच वैज्ञानिक अंतर्संबंधों को समझने पर केंद्रित हैं।

- अनवरत संचालन:

भारत के विभिन्न देशों के साथ लॉजिस्टिक समझौते क्या हैं?

- भारत तथा अमेरिका:

- सामान्य सैन्य सूचना सुरक्षा समझौता (GSOMIA): भारत और अमेरिका के बीच सैन्य खुफिया जानकारी साझा करने के लिये वर्ष 2002 में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA), 2016: सैन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के पारस्परिक उपयोग की अनुमति देता है।

- बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA), 2020: भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक खुफिया डेटा तक पहुँच प्रदान करता है।

- संचार संगतता और सुरक्षा समझौता (COMCASA), 2018: एन्क्रिप्टेड संचार उपकरणों के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है।

- भारत तथा फ्राँस:

- संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और मानवीय प्रयासों के दौरान रसद सहायता की सुविधा प्रदान करता है:

- प्रशांत एवं हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देता है।

- समुद्री खुफिया जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है।

- संयुक्त अभ्यास, बंदरगाह यात्राओं और मानवीय प्रयासों के दौरान रसद सहायता की सुविधा प्रदान करता है:

- भारत तथा ऑस्ट्रेलिया:

- व्यापक पारस्परिक रसद समर्थन समझौता (MLSA), 2020

- भारत-प्रशांत समुद्री सहयोग के लिये साझा दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया।

- व्यापक पारस्परिक रसद समर्थन समझौता (MLSA), 2020

- भारत तथा जापान:

- सेवाओं के निकट समन्वय (ACSA), 2020 और सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति की अनुमति देता है।

भारत तथा रूस के बीच संबंध कैसे विकसित हुए हैं?

- ऐतिहासिक उत्पत्ति:

- वर्ष 1971 की भारत-सोवियत मैत्री संधि: भारत-पाक युद्ध (1971) के बाद रूस ने भारत का समर्थन किया जबकि अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया।

- भारत-रूस सामरिक साझेदारी पर घोषणा: अक्तूबर 2000 में, भारत-रूस संबंधों ने द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के स्तर को बढ़ाने के साथ ही गुणात्मक रूप से नया चरित्र प्राप्त कर लिया।

- विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी: दिसंबर 2010 में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, रणनीतिक साझेदारी को "विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के स्तर तक बढ़ा दिया गया था।

- द्विपक्षीय व्यापार:

- द्विपक्षीय व्यापार पर्याप्त रहा है, भारत का कुल व्यापार वर्ष 2021-22 में लगभग 13 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया है।

- रूस भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।

- राजनीतिक भागीदारी:

- राजनीतिक रूप से, दोनों देश दो अंतर-सरकारी आयोगों की वार्षिक बैठकों के माध्यम से आपस में जुड़ते हैं: एक व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग (IRIGC-TEC) पर केंद्रित है तथा दूसरा सैन्य-तकनीकी सहयोग (IRIGC-MTC) पर केंद्रित है।

- रक्षा और सुरक्षा संबंध: दोनों देश नियमित रूप से त्रि-सेवा अभ्यास ‘इंद्र’ का आयोजन करते हैं।

- भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल कार्यक्रम

- 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम

- सुखोई Su-30MKI कार्यक्रम

- भारत द्वारा रूस से खरीदे/पट्टे पर लिये गए सैन्य हार्डवेयर में शामिल हैं:

- S-400 ट्रायम्फ

- कामोव Ka-226 200 मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत में बनाया जाएगा

- T-90S भीष्म

- INS विक्रमादित्य विमान वाहक कार्यक्रम

- AK-203 राइफलें

- भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य कार्यक्रमों में शामिल हैं:

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी:

- यह साझेदारी भारत की स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती दिनों से चली आ रही है, जब भिलाई इस्पात संयंत्र जैसी संस्थाओं की स्थापना और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को समर्थन देने में सोवियत सहायता महत्त्वपूर्ण थी।

- आज, सहयोग नैनो प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और भारत के मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) जैसे उन्नत क्षेत्रों तक फैल गया है।

भारत-रूस संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- रणनीतिक बदलाव:

- चीन के साथ घनिष्ठ संबंध: रूस दो मोर्चों (पश्चिम और चीन) पर संघर्ष से बचना चाहता है।

- चीन-रूस के बीच बढ़ता सैन्य और आर्थिक सहयोग भारत की रणनीतिक गणना को प्रभावित करता है।

- पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध: यह अमेरिका-भारत संबंधों के मज़बूत होने के कारण हो सकता है और यह भारत की क्षेत्रीय रणनीति को जटिल बनाता है।

- चीन के साथ घनिष्ठ संबंध: रूस दो मोर्चों (पश्चिम और चीन) पर संघर्ष से बचना चाहता है।

- भारत का कूटनीतिक संतुलन:

- भारत की महाशक्ति बनने की गणना के कारण एक ओर अमेरिका के साथ "व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" और दूसरी ओर रूस के साथ "विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी" के बीच चयन करने की दुविधा उत्पन्न हो गई है।

- रूस-यूक्रेन संकट पर प्रतिक्रिया:

- यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा करने से परहेज करने तथा मास्को के साथ ऊर्जा और आर्थिक सहयोग को निरंतर बढ़ाने के कारण भारत को पश्चिम में काफी आलोचना का सामना करना पड़ा।

- रक्षा आयात में गिरावट:

- रूस से भारत की रक्षा खरीद में धीरे-धीरे गिरावट आई है, क्योंकि भारत अपने रक्षा आयात में विविधता लाने का प्रयास करता है, जिससे रूस के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है।

- इससे उसे पाकिस्तान जैसे अन्य संभावित खरीदारों की तलाश करने पर भी मज़बूर होना पड़ेगा।

- रूस से भारत की रक्षा खरीद में धीरे-धीरे गिरावट आई है, क्योंकि भारत अपने रक्षा आयात में विविधता लाने का प्रयास करता है, जिससे रूस के लिये प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है।

आगे की राह

- स्थायी रक्षा साझेदारी: भारत के रक्षा बलों में रूस की पर्याप्त उपस्थिति के कारण, निकट भविष्य में, संभवतः कई दशकों तक, रूस के भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण रक्षा साझेदार बने रहने की उम्मीद है।

- सहयोगात्मक निर्यात रणनीति: भारत और रूस, रूसी मूल के रक्षा उपकरणों और सेवाओं के लिये भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं।

- इसका लक्ष्य इन उत्पादों को तीसरे देशों में निर्यात करना तथा उनकी बाज़ार पहुँच का विस्तार करना है।

- तीसरे देशों को निर्यात के लिये भारत में रूसी Ka-226T हेलीकॉप्टरों के उत्पादन के बारे में चर्चा जैसे उदाहरण।

- आर्थिक संबंधों में विविधता लाना: रक्षा के अलावा सहयोग का विस्तार करना, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना, जैसे सखालिन-1 परियोजना में चल रही साझेदारी।

- रणनीतिक संतुलन: अन्य शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करते हुए 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी' को बनाए रखें। क्वाड देशों के साथ बातचीत करते हुए BRICS और शंघाई सहयोग संगठन (Shanghai Cooperation Organisation- SCO) जैसे मंचों में भाग लेना जारी रखें।

- अंतरिक्ष सहयोग: अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाना। गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण या उपग्रह आधारित नेविगेशन प्रणालियों के लिये संयुक्त मिशन।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: RELOS का महत्त्व क्या है और बदलते वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य भारत-रूस संबंधों की गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं? इन द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर सकारात्मक प्रक्षेपवक्र को सुनिश्चित करने के लिये उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 'नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना' नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? (2019) (a) जापान उत्तर: B मेन्स:प्रश्न. भारत-रूस रक्षा समझौतों की तुलना में भारत-अमेरिका रक्षा समझौतों का क्या महत्ता है? हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थायित्त्व के संदर्भ में विवेचना कीजिये। (2020) |

शासन व्यवस्था

डाकघर अधिनियम 2023

प्रिलिम्स के लिये:डाकघर अधिनियम, 1898, सार्वजनिक व्यवस्था, आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा, भू- राजस्व, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निजता का अधिकार। मेन्स के लिये:डाकघर अधिनियम, 2023 का महत्त्व और इसकी कमियाँ। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 को निरस्त करते हुए डाकघर अधिनियम 2023 लागू हुआ।

डाकघर अधिनियम 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वस्तुओं का अवरोधन और निरोध:

- धारा 9: यह प्रावधान केंद्र को किसी भी अधिकारी को राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंध आदि से संबंधित कारणों से किसी भी डाक वस्तु को रोकने या रोकने के लिये अधिकृत करने की अनुमति देता है।

- जिन वस्तुओं में प्रतिबंधित सामान होने का संदेह हो या जिन पर सीमा शुल्क लगने का संदेह हो, उन्हें सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंपा जा सकता है।

- दायित्व से छूट:

- धारा 10: डाकघर और उसके अधिकारियों को सेवाएँ प्रदान करने के दौरान हानि, गलत वितरण, देरी या क्षति के लिये देयता से छूट दी गई है, सिवाय जैसा कि निर्धारित किया गया हो।

- दंड और अपराधों का उन्मूलन: नया अधिनियम 1898 के अधिनियम में उल्लिखित सभी दंड और अपराधों को समाप्त कर देता है, जिनमें डाक अधिकारियों द्वारा कदाचार, धोखाधड़ी तथा चोरी से संबंधित दंड एवं अपराध भी शामिल हैं।

- इसमें भुगतान न किये गए सेवा शुल्क को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूलने का प्रावधान शामिल है।

- धारा 7 के अंतर्गत ज़ुर्माना: प्रत्येक व्यक्ति जो डाकघर द्वारा प्रदान की गई सेवा का लाभ उठाता है, उसे ऐसी सेवा के संबंध में शुल्क का भुगतान करना होगा।

- केंद्र की विशिष्टता को हटाना: नया अधिनियम पत्रों को पहुँचाने के लिये केंद्र के विशेषाधिकार को हटा देता है, यह विशेषाधिकार 1980 के दशक में निजी कूरियर सेवाओं के उदय के कारण प्रभावी रूप से अप्रचलित हो गया था।

- यह अधिनियम अब स्पष्ट रूप से निजी कूरियर सेवाओं को अपने विनियामक दायरे में लाता है तथा सरकार की विशिष्टता की हानि को मान्यता देता है और साथ ही केवल पत्रों को ही नहीं, बल्कि किसी भी डाक सामग्री को बंद एवं रोकने के दायरे का विस्तार करता है।

- डाक सेवा महानिदेशक: नया अधिनियम डाक सेवा के महानिदेशक को विभिन्न अतिरिक्त सेवाएँ प्रदान करने के लिये आवश्यक गतिविधियों से संबंधित विनियम बनाने के लिये अधिकृत करता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, साथ ही इन सेवाओं हेतु शुल्क निर्धारित करने के लिये भी अधिकृत करता है।

- यह विधेयक डाकघरों द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा के लिये निर्धारित शुल्क में संशोधन करते समय संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।

- पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड: अधिनियम की धारा 5(1) में कहा गया है कि “केंद्र सरकार वस्तुओं पर पते, पता पहचानकर्त्ता एवं पोस्ट कोड के उपयोग के लिये मानक निर्धारित कर सकती है”।

- यह प्रावधान एक दूरदर्शी अवधारणा है और साथ ही किसी परिसर की सटीक पहचान के लिये भौगोलिक निर्देशांक के आधार पर भौतिक पते को डिजिटल कोड से परिवर्तित कर देगा।

भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898

- यह भारत में डाकघरों से संबंधित कानून को समेकित एवं संशोधित करने के उद्देश्य से 1 जुलाई 1898 को लागू हुआ।

- यह केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली डाक सेवाओं के विनियमन का प्रावधान करता है।

- यह केंद्र सरकार को पत्रों के संप्रेषण पर विशेष विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही पत्रों के संप्रेषण पर केंद्र सरकार का एकाधिकार स्थापित करता है।

डाकघर अधिनियम 2023 में क्या मुद्दे हैं?

- डाक सेवाओं का विनियमन कूरियर सेवाओं से भिन्नताएँ: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 भारतीय डाक द्वारा सेवाओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन यह निजी कूरियर सेवाओं पर लागू होता है। डाकघर अधिनियम, 2023 जो वर्ष 1898 के अधिनियम को प्रतिस्थापित करने का प्रयास कर रहा है, वह इन प्रावधानों को बनाए रखता है।

- प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अभाव से मूल अधिकारों का उल्लंघन: विधेयक में डाक वस्तुओं के अंतर्रोधन के विरुद्ध कोई प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इससे निजता के अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है।

- दूरसंचार के अंतर्रोधन के मामले में पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) बनाम भारत संघ (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अंतर्रोधन की शक्ति को विनियमित करने के लिये एक उचित एवं सम्यक प्रक्रिया मौजूद होनी चाहिये।

- अन्यथा अनुच्छेद 19(1)(a) (वाक् एवं अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य) और अनुच्छेद 21 (प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के एक भाग के रूप में निजता का अधिकार) के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना संभव नहीं होगा।

- 'आपातकाल' का आधार उचित प्रतिबंधों से परे है: 1898 अधिनियम की ही तरह, वर्तमान अधिनियम में आपातकाल को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।

- सेवाओं में चूक की दशा में दायित्व से छूट: अधिनियम के तहत प्रदत्त रूपरेखा रेलवे के मामले में लागू कानून के विपरीत है, जिसमें रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 के माध्यम से माल की हानि, क्षति, डिलीवरी न होने और किराया वापसी जैसी शिकायतों का समाधान किया जाता है।

- सभी अपराधों और दंडों को हटाना: वर्ष 1898 के अधिनियम के तहत, डाक अधिकारी द्वारा डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलना दो वर्ष तक की कैद, ज़ुर्माना या दोनों से दंडनीय था। इसके विपरीत, वर्ष 2023 के अधिनियम के तहत ऐसे कृत्यों के विरुद्ध कोई दंड नहीं होगा। इससे व्यक्तियों की निजता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

आगे की राह

- सुदृढ़ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय शामिल किया जाना: इंडिया पोस्ट के माध्यम से प्रेषित वस्तुओं के अवरोधन के लिये स्पष्ट और व्यापक प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय लागू किये जाने की आवश्यकता है।

- इसमें वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिये निरीक्षण तंत्र, न्यायिक वारंट तथा संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल होना चाहिये।

- अवरोधन के आधार को परिभाषित करना: अवरोधन के आधारों को परिष्कृत और स्पष्ट रूप से परिभाषित करें, विशेष रूप से ‘आपातकाल’ शब्द को, ताकि सुनिश्चित हो कि यह संविधान के तहत युक्तियुक्त निर्बंधों के साथ संरेखित हो।

- ज़िला रजिस्ट्रार और कलेक्टर, हैदराबाद और अन्य बनाम केनरा बैंक, 2005 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि जब गोपनीय दस्तावेज़ बैंक को दिये जाते हैं या व्यक्तिगत सामान डाकघर को दिये जाते हैं तो निजता का अधिकार बरकरार रहता है तथा किसी भी तलाशी एवं ज़ब्ती के लिये लिखित कारणों की आवश्यकता होती है।

- संतुलित दायित्व ढाँचा: डाकघर की स्वतंत्रता और कार्यकुशलता को खतरे में डाले बिना उत्तरदायित्व के लिये स्पष्ट नियम निर्धारित करके उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करना।

- सक्षम प्राधिकारी को ‘सद्भावना’ खंड के बिना अवरोधन शक्तियों के किसी भी जानबूझकर दुरुपयोग के लिये जवाबदेह ठहराया जाना चाहिये।

- अनधिकृत उद्घाटन को संबोधित करना: उपभोक्ता गोपनीयता की रक्षा के लिये डाक को अनाधिकृत रूप से खोलने पर डाक अधिकारियों को दंडित करने तथा कदाचार, धोखाधड़ी और चोरी के लिये व्यक्तियों को उत्तरदायी ठहराने के लिये कानून बनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. डाकघर अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन के संदर्भ में गोपनीयता की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? (2024) (a) अनुच्छेद 15 उत्तर: (d) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

GST परिषद की 53वीं बैठक

प्रिलिम्स के लिये:वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद, GST अपीलीय न्यायाधिकरण, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रवर्तन निदेशालय, आधार। मेन्स के लिये:51वीं GST परिषद बैठक के परिणाम, GST परिषद से संबंधित मुद्दे, GST परिषद के कार्य। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की 53वीं बैठक में छोटे व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाने हेतु कई उपायों को मंज़ूरी दी गई है, जिसमें छात्रावास आवास, रेलवे सेवाओं आदि को छूट दी गई है।

- बैठक में सात वर्षीय GST के अंतर्गत विभिन्न कर दरों के पुनर्गठन पर चर्चा करने के लिये अगस्त 2024 में पुनः बैठक करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।

53वीं GST परिषद बैठक की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रामाणीकरण: परिषद ने फर्ज़ी चालान के माध्यम से किये गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रामाणीकरण शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य कर अनुपालन को बढ़ाना है।

- छात्रावास आवास के लिये छूट: शैक्षणिक संस्थानों के बाहर छात्रावास आवास सेवाओं को प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपए तक के किराये पर GST से छूट दी गई है, जिससे यह छात्रों और श्रमिक वर्ग के लिये अधिक किफायती हो गया है।

- यह छूट केवल 90 दिनों तक के प्रवास के लिये लागू होती है, जबकि पहले ऐसे किराये पर 12% GST लगता था।

- भारतीय रेलवे सेवाएँ: प्लेटफॉर्म टिकट पर GST छूट, यात्रियों पर वित्तीय बोझ कम करने का लक्ष्य। यह निर्णय रेलवे सेवाओं को और अधिक किफायती बनाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

- कार्टन पर GST दर में कमी: विभिन्न प्रकार के कार्टन बॉक्स पर GST दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई। इस बदलाव का उद्देश्य इन आवश्यक पैकेजिंग सामग्रियों की कुल लागत को कम करके निर्माताओं और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ पहुँचाना है।

- दूध के डिब्बों तथा सौर कुकरों पर GST कटौती: सभी दूध के डिब्बों के लिये 12% की एक समान GST दर की घोषणा की गई, चाहे वे स्टील, लोहे अथवा एल्यूमीनियम से बने हों।

- गैर-धोखाधड़ी वाले मामलों के लिये ब्याज एवं ज़ुर्माने में छूट:

- परिषद ने GST अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी डिमांड नोटिसों पर ब्याज एवं ज़ुर्माने को माफ करने की सिफारिश की है, जो उन मामलों पर लागू होता है जिनमें धोखाधड़ी, गोपनीयता अथवा गलत बयान शामिल नहीं होते हैं।

- अपील दायर करने के लिये नई मौद्रिक सीमाएँ: GST परिषद ने विभिन्न न्यायालयों में विभाग द्वारा अपील दायर करने के लिये नई मौद्रिक सीमा की सिफारिश की है जो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिये 20 लाख रुपए, उच्च न्यायालय के लिये 1 करोड़ रुपए तथा सर्वोच्च न्यायालय के लिये 2 करोड़ रुपए है।

- इसका उद्देश्य सरकारी मुकदमेबाज़ी को कम करना है।

- राज्यों को केंद्रीय सहायता एवं सशर्त ऋण: सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिये राज्यों को विशेष सहायता योजना' प्रारंभ की है, जिसके अंर्तगत कुछ ऋण राज्यों द्वारा नागरिक-केंद्रित सुधारों एवं पूंजीगत परियोजनाओं को लागू करने की शर्त पर दिये जाएंगे और साथ ही राज्यों से इन ऋणों तक पहुँचने के लिये मानदंडों को पूरा करने का आग्रह किया गया है।

- पेट्रोल एवं डीज़ल GST के अंतर्गत: केंद्र सरकार ने पेट्रोल तथा डीज़ल को GST के अंतर्गत लाने की मंशा व्यक्त की है, बशर्ते कि लागू कर दर पर राज्यों के बीच आम सहमति बन जाए।

- इसे देशभर में ईंधन पर एक समान कराधान की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

नोट

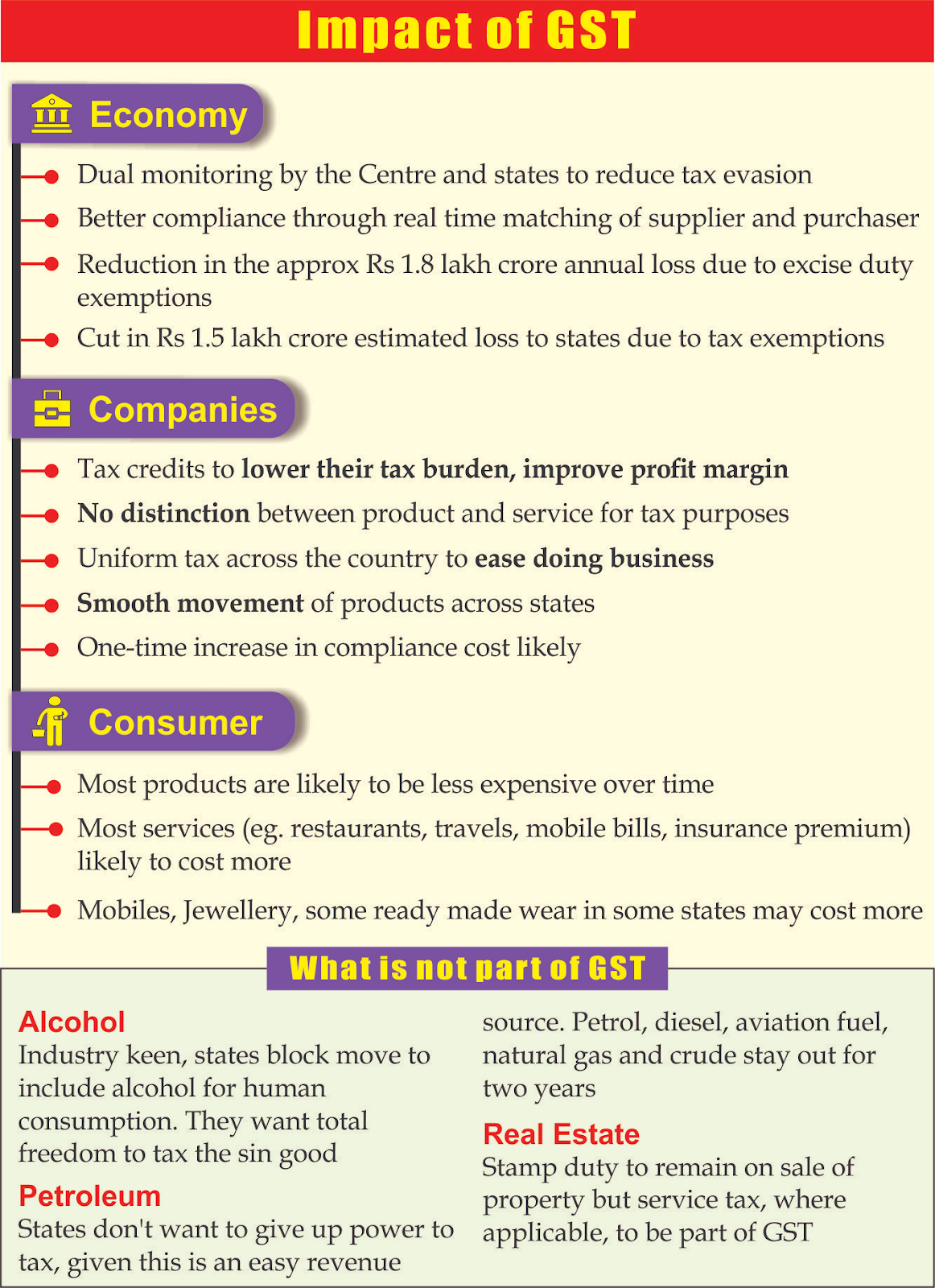

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक मूल्य वर्धित (Ad valorem) कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।

- यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से ‘एक राष्ट्र एक कर’ के नारे के साथ भारत में प्रस्तुत किया गया था।

GST परिषद क्या है?

- परिचय:

- GST परिषद भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिये ज़िम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।

- जहाँ केंद्र तथा राज्य दोनों कई कर लगाते थे, इसकी स्थापना भारत में मौजूदा कर ढाँचे को सरल बनाने के लिये की गई थी, परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में कर संरचना अधिक एकरूप हो गई।

- सांविधानिक प्रावधान:

- 101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया।

- इस संशोधन अधिनियम की सहायता से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279-A शामिल किया गया जो राष्ट्रपति को GST परिषद के गठन का अधिकार देता है।

- तद्नुसार, राष्ट्रपति ने वर्ष 2016 में आदेश जारी किया और वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया।

- सदस्य:

- परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।

- प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।

- प्रकार्य:

- अनुच्छेद 279A (4) परिषद को GST से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि GST के अधीन अथवा GST से छूट-प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं, मॉडल GST कानून तथा GST दरों पर संघ तथा राज्यों को सिफारिशें करने का अधिकार प्रदान करता है।

- यह निर्धारित करता है कि किस GST दर स्लैब का उपयोग किया जाए और क्या उत्पाद की विशेष श्रेणियों को इन स्लैब में संशोधन की आवश्यकता है।

- यह परिषद प्राकृतिक आपदाओं/विपदाओं के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये विशेष दरों और कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों पर भी विचार करती है।

- कार्य:

- GST परिषद अपनी बैठकों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम-से-कम तीन-चौथाई मतों के बहुमत के आधार पर निर्णयन करती है।

- बैठक आयोजित करने के लिये कुल सदस्यों के 50% की गणपूर्ति (Quorum) होना आवश्यक है।

- केंद्र सरकार के मत का भारांक/महत्त्व बैठक में डाले गए कुल मतों के एक-तिहाई के बराबर होता है।

- सभी राज्य सरकारों के मतों का भारांक किये गए कुल मतों के दो-तिहाई के बराबर होता है।

- GST परिषद की सिफारिशों को शुरुआत में आबद्धकर माना जाता था किंतु वर्ष 2022 में भारत संघ बनाम मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि इसकी सिफारिशें आबद्धकर नहीं हैं क्योंकि संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के पास "एक साथ" GST पर विधि निर्माण की शक्ति है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: GST ढाँचे के उद्देश्यों और प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिये। GST प्रणाली के लाभों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये तथा इसके सफल कार्यान्वयन के लिये चुनौतियों का समाधान करने के उपाय सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न1. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त मदों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न 2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स/GST)' के क्रियान्वित किये जाने का/के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोविड-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतिपूर्ति निधि को प्रभावित किया है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न किया है? (2020) प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मिलित किये गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर भी टिप्पणी कीजिये। (2019) प्रश्न. संविधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कि यह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017) प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की विवेचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में विलंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013) |

आपदा प्रबंधन

हीटवेव एक अधिसूचित आपदा के रूप में

प्रिलिम्स के लिये:हीटवेव, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), ग्लोबल वार्मिंग(वैश्विक तापन), नगरीय ऊष्मा द्वीप, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ग्रीनहाउस गैसें, एरोसोल, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क, जलवायु परिवर्तन के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, प्रकृति-आधारित समाधान, पैसिव कूलिंग टेक्नोलॉजी मेन्स के लिये:भारत में हीटवेव के लिये मानदंड, हीटवेव के प्रभावों को कम करने की रणनीतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत में हाल ही में उत्पन्न हुई गर्मी की समस्या ने हीटवेव को केवल प्राकृतिक आपदा को आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत अधिसूचित आपदाओं की सूची में जोड़ने से संबंधित बहस को फिर से जन्म दे दिया है।

हीट वेव्स क्या हैं?

- परिचय:

- हीटवेव भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है। हीटवेव आमतौर पर मार्च से जून के बीच चलती है और साथ ही कभी-कभी दुर्लभ मामलों में जुलाई तक चलती है।

- हीटवेव को परिभाषित करने के लिये IMD मानदंड:

|

मानदंड |

विवरण |

|

क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर |

|

|

सामान्य अधिकतम तापमान से विचलन के आधार पर |

|

|

वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर |

|

|

घोषणा का मानदंड |

|

हीटवेव के कारण क्या हैं?

- गर्म और शुष्क वायु का प्रचलन: गर्म और शुष्क वायु का एक बड़ा क्षेत्र गर्मी के रूप में कार्य करता है। फिर प्रचलित वायु इस गर्म वायु को अन्य क्षेत्रों में ले जाती हैं, जिससे तापमान में वृद्धि होती है।

- नमी का अभाव: वायु में नमी (Moisture) गर्मी को रोककर रखती है और उसे बाहर निकलने से रोकती है, जबकि शुष्क वायु सौर विकिरण को अधिक आसानी से सतह तक पहुँचने देती है तथा रात में न्यूनतम अवरोध के साथ वापस भेज देती है, जिसके परिणामस्वरूप दिन के तापमान में तेज़ी से वृद्धि होती है।

- बादल रहित आसमान: बादल एक ढाल की तरह काम करते हैं, जो सूर्य की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करते हैं और पृथ्वी की सतह को गर्म होने से रोकते हैं। साफ, बादल रहित आकाश अधिकतम सौर विकिरण को ज़मीन तक पहुँचने देता है, जिससे गर्मी बढ़ती है।

- बड़े आयाम वाला प्रतिचक्रवाती प्रवाह: प्रतिचक्रवात बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण प्रतिरूप हैं, जिनमें वायु का अवतलन शामिल है।

- यह अवतलित वायु रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित होकर गर्म हो जाती है (बिना ऊष्मा प्राप्त किये गर्म हो जाती है), जिससे सतह पर तापमान बढ़ जाता है।

- भौगोलिक स्थित: उत्तर-पश्चिमी भारत जैसे शुष्क या अर्ध-शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में गर्मी की लहरें अधिक बार आती हैं। गर्मियों के महीनों के दौरान प्रचलित पश्चिमी वायुएँ गर्मी की लहरों को पूर्व और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं।

- जलवायु परिवर्तन: ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी की लहरों की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। बढ़ता आधारभूत तापमान इन घटनाओं के घटित होने के लिये अधिक अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

हीटवेव के प्रभाव क्या हैं?

- स्वास्थ्य पर: गर्म लहरों के कारण निर्जलीकरण, तापजन्य ऐंठन (heat cramps), तापजन्य थकावट (heat exhaustion) और तापघात (heat stroke) हो सकता है।

- लक्षणों में सूजन, बेहोशी, बुखार, थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना और अत्यधिक पसीना आना शामिल हैं। हीट स्ट्रोक से शरीर का तापमान बढ़ सकता है, भ्रम, दौरे या कोमा हो सकता है और यह घातक भी हो सकता है।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 में गर्मी से संबंधित कारणों से 730 मौतें हुईं।

- जल संसाधन पर प्रभाव:

- हीटवेव भारत में पानी की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती है, जल निकायों को सुखा सकती है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिये पानी की उपलब्धता कम कर सकती है तथा जल संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकती है।

- इससे जल को लेकर टकराव उत्पन्न हो सकता है, सिंचाई के तरीके प्रभावित हो सकते हैं और पानी पर निर्भर उद्योगों पर असर पड़ सकता है।

- उदाहरण: दक्षिणी राज्यों के अधिकांश प्रमुख जलाशय अपनी क्षमता के केवल 25% या उससे भी कम तक भरे हुए हैं।

- हीटवेव भारत में पानी की कमी के मुद्दों को बढ़ा सकती है, जल निकायों को सुखा सकती है, कृषि और घरेलू उपयोग के लिये पानी की उपलब्धता कम कर सकती है तथा जल संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्द्धा बढ़ा सकती है।

- ऊर्जा पर प्रभाव:

- हीटवेव कूलिंग उद्देश्यों के लिये बिजली की मांग को बढ़ा सकती है, जिससे पावर ग्रिड पर दबाव पड़ सकता है और संभावित ब्लैकआउट की स्थिति हो सकती है।

- यह आर्थिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है, उत्पादकता और उन कमज़ोर आबादी को प्रभावित कर सकता है, जिनके पास हीटवेव के दौरान बिजली तक पहुँच नहीं हो।

- फसलें और पशुधन: फसलें और पशुधन: ताप तनाव कृषि के लिये एक बड़ी समस्या है, जो फसलों तथा पशुधन दोनों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है।

- फसलों में, उच्च तापमान ऊर्जा के लिये सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की उनकी क्षमता में बाधा डालता है, जिससे वृद्धि और समग्र उपज कम हो जाती है।

- पशुओं के लिये ताप तनाव विभिन्न शारीरिक कार्यों और व्यवहारों को बाधित करता है, जिसकी गंभीरता पशु की नस्ल तथा पर्यावरण पर निर्भर करती है।

- वनाग्नि: भारतीय वन सर्वेक्षण (Forest Survey of India- FSI) ने अनुमान लगाया है कि वन के अंतर्गत 21.4% क्षेत्र वनाग्नि के प्रति संवेदनशील है।

हीटवेव के लिये NDMA दिशा-निर्देश:

- धूप में बाहर जाने से बचें, विशेषकर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच।

- जितना संभव हो सके, पर्याप्त मात्रा में पानी पियें।

- हल्के, हल्के रंग के, ढीले और छिद्रयुक्त सूती कपड़े पहनें। धूप में बाहर जाते समय सुरक्षा चश्मा, छाता/टोपी, जूते या चप्पल पहनें।

- शराब, चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड शीतल पेय से बचें, जो शरीर से पानी को कम करते हैं।

- उच्च प्रोटीन वाले भोजन से बचें और बासी भोजन न खाएँ।

- ORS, घर में बने पेय पदार्थ जैसे लस्सी, तोरानी (चावल का पानी), नींबू पानी, छाछ आदि का प्रयोग करें जो शरीर को पुनः जलयुक्त बनाने में मदद करते हैं।

- पशुओं को छाया में रखें और उन्हें पीने के लिये पर्याप्त पानी दें।

- अपने घर को ठंडा रखें, पर्दे, शटर या सनशेड का प्रयोग करें और रात में खिड़कियाँ खोलें।

- पंखे का प्रयोग करें, गीले कपड़े पहनें और बार-बार ठंडे पानी से नहाएँ।

अधिसूचित आपदा के रूप में ताप तरंगों से संबंधित आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ क्या हैं?

- अधिसूचित आपदाएँ:

- आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली विनाशकारी घटना को कहते हैं। इस घटना के परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि, संपत्ति की क्षति, पर्यावरण का क्षरण या इन सबका संयोजन होता है।

- अधिसूचित आपदा वह होती है जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई हो तथा जिसे सामान्यतः आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 जैसे कानूनी ढाँचे में परिभाषित किया गया हो।

- वित्तीय सहायता: अधिसूचित आपदा घोषित होने से प्रभावित क्षेत्र आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित दो निधियों, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund- NDRF) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (State Disaster Response Fund- SDRF) से वित्तीय सहायता के लिये पात्र हो जाता है।

- DM अधिनियम में हीटवेव्स को जोड़ने की चुनौती:

- वित्त आयोग की अनिच्छा: वित्त आयोग हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।

- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों को SDRF निधि का 10% तक "स्थानीय आपदाओं" जैसे बिजली गिरने या लू लगने के लिये उपयोग करने की अनुमति दी है, जिसकी अधिसूचना राज्य स्वयं दे सकते हैं।

- विशाल वित्तीय निहितार्थ: सरकार को अधिसूचित आपदा के कारण होने वाली हर जान के लिये मौद्रिक मुआवज़ा (4 लाख रुपए) देना होगा। गर्मी से संबंधित मौतों की बड़ी संख्या को देखते हुए यह एक बहुत बड़ा बोझ हो सकता है।

- मृत्यु का अनुमान: अधिकतर मामलों में, गर्मी प्रत्यक्ष रूप से लोगों की मृत्यु का कारण नहीं बनती। उनकी मृत्यु पहले से मौजूद दूसरी बीमारियों के कारण होती है जो अत्यधिक गर्मी के कारण और भी बदतर हो जाती हैं, जिससे मृत्यु के सटीक कारण का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

- आपदा निधि की संभावित समाप्ति: यद्यपि SDRF और NDRF के लिये वित्तीय आवंटन पर्याप्त है किंतु यदि हीटवेव तथा तड़ित (Lightning) जैसी अन्य स्थानीय आपदाओं को अधिसूचित सूची में जोड़ दिया जाए तो यह अपर्याप्त हो सकता है।

- वित्त आयोग की अनिच्छा: वित्त आयोग हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।

- हीटवेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता:

- संसाधन का बेहतर आवंटन: हीटवेव की अधिसूचित करने से शमन रणनीतियों, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और बेहतर स्वास्थ्य सेवा तैयारियों के लिये समर्पित निधि तथा संसाधन उपलब्ध होंगे।

- प्रभावी कार्य योजनाएँ: यह राज्यों को हीटवेव के लिये व्यापक एक्शन प्लान विकसित करने के लिये प्रोत्साहित करेगा जिसमें जन जागरूकता, शीतलन केंद्र और सुभेद्य वर्ग की सहायता के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल की रूपरेखा होगी।

- बढ़ती तीव्रता और आवृत्ति: हीटवेव की स्थिति आम और गंभीर होती जा रही हैं। IMD की रिपोर्ट के अनुसार समग्र देश में "हीटवेव डेज़" में वृद्धि हुई है। 23 ऐसे राज्य हैं जो हीटवेव के प्रति सुभेद्य हैं।

हीट एक्शन प्लान क्या है?

- हीट एक्शन प्लान (HAP) सरकारों या संगठनों द्वारा विकसित एक व्यापक रणनीति है जिसका उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।

- इसमें सुभेद्य वर्ग की रक्षा करना, सूचना और संसाधन उपलब्ध कराना तथा हीटवेव के दौरान प्रतिक्रियाओं का समन्वय करने के उपाय शामिल हैं।

- ये मानव हताहतों को कम करने के लिये अलर्ट और अंतर-विभागीय समन्वय सहित अल्पकालिक उपायों की रूपरेखा तैयार करते हैं। HAP में डेटा विश्लेषण के आधार पर भविष्य की हीटवेव का सामना करने के लिये तत्पर रहने के लिये शीतल छतों और अधिक वनस्पति जैसे बुनियादी ढाँचे के उन्नयन जैसी दीर्घकालिक रणनीतियाँ शामिल हैं।

- ओडिशा में वर्ष 1998 में हीटवेव के कारण 2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई जिसके बाद राज्य ने वर्ष 1999 में पहली बार हीट एक्शन प्लान विकसित किया। इसके बाद वर्ष 2010 में भीषण हीटवेव की घटना के बाद वर्ष 2013 में अहमदाबाद द्वारा पहली शहर-स्तरीय एक्शन प्लान विकसित किया गया।

- NDMA और IMD HAP के विकास के लिये 23 राज्यों के साथ कार्य कर रहे हैं। HAP पर कोई केंद्रीकृत डाटाबेस उपलब्ध नहीं है किंतु राज्य और शहर स्तर पर लगभग 23 HAP मौजूद हैं तथा ओडिशा तथा महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने ज़िला स्तर पर HAP तैयार किये हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: ऊष्ण तरंगों की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता के उत्तरदायी कारकों तथा उनके प्रभाव को कम करने के लिये राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर किये जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वर्तमान में और निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. संसार के शहरी निवास-स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइये। (2013) |