इन्फोग्राफिक्स

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-श्रीलंका संबंध

प्रिलिम्स के लिये:समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC), भारत-श्रीलंका संबंध, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), बौद्ध धर्म, नवीकरणीय ऊर्जा, हिंद महासागर मेन्स के लिये:भारत-श्रीलंका संबंध, भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह व समझौते |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात कर विद्युत, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, बंदरगाह अवसंरचना, विमानन आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की।

भारत-श्रीलंका संबंधों में क्या नए परिवर्तन हुए हैं?

- समुद्री बचाव समन्वय केंद्र (MRCC): दोनों देशों ने भारत के 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान से निर्मित MRCC का संयुक्त रूप से उदघाटन किया।

- इसमें कोलंबो में नौसेना मुख्यालय में स्थापित एक केंद्र, हंबनटोटा में एक उप-केंद्र और गैले में अनमैंड संस्थापनाएँ शामिल हैं।

- MRCC का शुभारंभ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तहत व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें भारत, श्रीलंका, मालदीव और मॉरीशस शामिल हैं, जबकि बांग्लादेश और सेशेल्स इसके पर्यवेक्षक देश हैं।

- मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट: दोनों नेताओं ने भारत से वित्तपोषण के साथ मॉडल विलेज हाउसिंग प्रोजेक्ट और भारतीय हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत निर्मित घरों को वर्चुअली सौंपा।

- ऊर्जा क्षेत्र की पहल: इसमें LNG की आपूर्ति हेतु योजना, दोनों देशों को जोड़ने वाली एक प्रस्तावित पेट्रोलियम पाइपलाइन, तथा तेल एवं गैस विकास से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने पर भी विचार-विमर्श किया गया।

- सामपुर सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण की भी घोषणा की गई।

- अन्य गतिविधियाँ: त्रिंकोमाली को विकसित करने और कांकेसंथुराई बंदरगाह का विस्तार करने और श्रीलंका के दुग्ध उद्योग और उर्वरक उत्पादन को को समर्थन देने की परियोजनाओं पर भी चर्चा की गई।

भारत-श्रीलंका संबंध कैसे रहे हैं?

- ऐतिहासिक संबंध: भारत और श्रीलंका संस्कृति, धर्म एवं व्यापार के माध्यम से प्रगाढ़ ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं, कई श्रीलंकाई निवासी भारतीय मूल के हैं तथा बौद्ध धर्म दोनों देशों में अहम भूमिका निभाता है।

- आर्थिक संबंध:

- भारत से वित्तीय सहायता: भारत ने श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करने के लिये लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता दी, जो वर्ष 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण हुआ है।

- भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और ऋणदाताओं के साथ मिलकर श्रीलंका को ऋण पुनर्गठन के लिये समर्थन देने वाला पहला देश था।

- आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (ETCA): दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और विकास को बढ़ावा देने के लिये ETCA की संभावना तलाश रहे हैं।

- भारत की UPI को अपनाना: श्रीलंका ने भारत की UPI सेवा को अपना लिया है, जो दोनों देशों के बीच फिनटेक कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- व्यापार निपटान के लिये रुपए के उपयोग से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को और सहायता मिल रही है।

- व्यापार: अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत श्रीलंका का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। श्रीलंका के 60% से ज़्यादा निर्यात को भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते का लाभ मिलता है। भारत श्रीलंका में एक बड़ा निवेशक भी है।

- भारत से वित्तीय सहायता: भारत ने श्रीलंका को वर्ष 1948 में स्वतंत्रता के बाद से अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से निपटने में सहायता करने के लिये लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर की सहायता दी, जो वर्ष 2022 में विदेशी मुद्रा भंडार की भारी कमी के कारण हुआ है।

- समूहों में भागीदारी: श्रीलंका बिम्सटेक (बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल) और SAARC जैसे समूहों का भी सदस्य है, जिसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता है।

- पर्यटन: वर्ष 2022 में, 100,000 से अधिक पर्यटकों के साथ भारत श्रीलंका के लिये पर्यटकों का सबसे बड़ा स्रोत था।

भारत और श्रीलंका संबंधों का क्या महत्त्व है?

- क्षेत्रीय विकास पर ध्यान: भारत की प्रगति उसके पड़ोसी देशों के साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई है, और श्रीलंका का लक्ष्य दक्षिण एशिया में दक्षिणी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करके अपने विकास को बढ़ाना है।

- विदेश मंत्री ने भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के प्रति प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की तथा भारत के सबसे करीबी समुद्री पड़ोसी के रूप में श्रीलंका के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

- सामरिक अवस्थिति: श्रीलंका, पाक जलडमरूमध्य के पार भारत के दक्षिणी तट के निकट स्थित है, तथा दोनों देशों के बीच संबंधों में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह प्रमुख नौवहन मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जो इसे भारत के लिये नियंत्रण का एक महत्त्वपूर्ण बिंदु बनाता है।

- व्यापार एवं पर्यटन में आसानी: दोनों देशों में डिजिटल भुगतान प्रणालियों के संवर्द्धन से आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत और श्रीलंका के बीच व्यापारिक लेन-देन सरल होगा।

- इस प्रगति से न केवल व्यापार सुचारु होगा, बल्कि दोनों देशों के बीच पर्यटन आदान-प्रदान के लिये कनेक्टिविटी में भी सुधार होगा।

भारत-श्रीलंका संबंधों में चुनौतियाँ क्या हैं?

- तमिल जातीय मुद्दा: भारत ऐतिहासिक रूप से श्रीलंका में तमिल समुदाय के कल्याण और अधिकारों के बारे में चिंतित रहा है, विशेष रूप से 13वें संशोधन को उसकी वास्तविक भावना में लागू करने के बारे में।

- 13वें संशोधन, जिसके कारण प्रांतीय परिषदों का निर्माण हुआ, ने देश के सभी नौ प्रांतों, जिनमें सिंहली बहुल क्षेत्र भी शामिल हैं, को स्वशासन करने में सक्षम बनाने के लिये एक शक्ति-साझाकरण व्यवस्था का आश्वासन दिया।

- चीन का प्रभाव: भारत को श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह जैसे चीन के निवेश के बारे में चिंता है, क्योंकि यह श्रीलंका के निकट स्थित है।

- मत्स्य विवाद: समुद्री सीमाओं पर दोनों देशों द्वारा अवैध रूप से मछली पकड़ने और मछुआरों की गिरफ्तारी के मुद्दे अक्सर कूटनीतिक झगड़े का कारण बनते हैं।

- कच्चातिवु द्वीप विवाद: यह मुद्दा भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरूमध्य में स्थित कच्चातिवु के निर्जन द्वीप के स्वामित्व और उपयोग के अधिकारों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसमें स्पष्ट रूप से अनुमति के बिना मछली पकड़ने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- सीमा सुरक्षा और तस्करी: भारत और श्रीलंका के बीच छिद्रपूर्ण समुद्री सीमा के कारण सीमा सुरक्षा तथा मादक पदार्थों एवं अवैध आप्रवासियों सहित माल की तस्करी की समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।

आगे की राह

- सत्य एवं सुलह आयोग: भारत श्रीलंका में गृहयुद्ध की विरासत से निपटने तथा तमिल समुदाय के लिये राहत को बढ़ावा देने के लिये सत्य एवं सुलह आयोग की स्थापना का समर्थन कर सकता है।

- संयुक्त समुद्री गश्ती और प्रशिक्षण: भारत और श्रीलंका हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त गश्ती आयोजित करके और श्रीलंकाई तट रक्षक कर्मियों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करके समुद्री सुरक्षा पर सहयोग बढ़ा सकते हैं।

- लोगों के बीच संबंध: दोनों देशों के नागरिकों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा देना।

- संयुक्त अवसंरचना परियोजनाएँ: भारत श्रीलंका में अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि परियोजना नियोजन चरण से लेकर कार्यान्वयन तक सुचारु रूप से आगे बढ़े।

- आर्थिक और व्यापार सहयोग समझौता (ETCA) कार्यान्वयन: दोनों देश व्यापार बाधाओं को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये ETCA के त्वरित तथा सुचारु कार्यान्वयन की दिशा में कार्य कर सकते हैं।

- छात्र विनिमय कार्यक्रम एवं कौशल विकास पहल: श्रीलंकाई छात्रों के लिये छात्रवृत्ति कार्यक्रम स्थापित करने के साथ कौशल विकास पहल में सहयोग प्रदान करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत-श्रीलंका संबंधों में प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। इन चु नौतियों से निपटने के लिये दोनों देश मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलीफेंट पास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? (2009) (a) बांग्लादेश| उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. 'भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिये। (2022) प्रश्न. भारत-श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिये कि किस प्रकार आतंरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। (2013) |

सामाजिक न्याय

उच्च न्यायालय ने बिहार के 65% आरक्षण नियम को किया खारिज

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्ग (Backward Classes- BC), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Extremely Backward Classes- EBC), अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) तथा अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) के लिये आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया।

- बिहार सरकार के इस कदम ने भारत में आरक्षण नीतियों की कानूनी सीमाओं पर महत्त्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिये हैं।

उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि क्या है?

- पृष्ठभूमि:

- नवंबर 2023 में बिहार सरकार ने वंचित जातियों के लिये कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने हेतु राजपत्र अधिसूचना जारी की।

- यह निर्णय एक जाति-आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद लिया गया, जिसमें पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की आवश्यकता बताई गई थी।

- इस 65% कोटा को लागू करने के लिये बिहार विधानसभा ने नवंबर 2023 में बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

- न्यायालय के फैसले में प्रमुख तर्क:

- बिहार सरकार द्वारा आरक्षण को 50% से अधिक बढ़ाने के निर्णय को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका (Public Interest Litigation- PIL) दायर की गई।

- पटना उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि 65% कोटा इंदिरा साहनी मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का उल्लंघन है।

- न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य सरकार का निर्णय सरकारी नौकरियों में "पर्याप्त प्रतिनिधित्व" पर आधारित नहीं था, बल्कि इन समुदायों की आनुपातिक आबादी पर आधारित था।

- न्यायालय ने यह भी कहा कि 10% आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Sections- EWS) कोटा के साथ, विधेयक ने कुल आरक्षण को 75% तक बढ़ा दिया है, जो असंवैधानिक है।

- बिहार में आरक्षण बढ़ाने की आवश्यकता:

- राज्य का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन:

- बिहार में प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है (800 अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष से कम), जो राष्ट्रीय औसत का 30% है।

- इसकी प्रजनन दर सबसे अधिक है और केवल 12% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 35% है।

- राज्य में देश में सबसे कम कॉलेज घनत्व है तथा 30% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है।

- पिछड़े वर्गों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:

- बिहार की जनसंख्या में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग का हिस्सा 84.46% है, लेकिन सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में उनका प्रतिनिधित्व आनुपातिक नहीं है।

- राज्य का सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन:

- आरक्षण सीमा बढ़ाने के अन्य विकल्प:

- एक मज़बूत नींव का निर्माण:

- प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ICDS केंद्रों) में सुधार लाने, शिक्षक प्रशिक्षण को बढ़ाने तथा इंटरैक्टिव और प्रौद्योगिकी-एकीकृत शिक्षण विधियों की ओर रुख करने के लिये शिक्षा का अधिकार (Right to Education- RTE) फोरम की सिफारिशों को लागू करना।

- भविष्य के लिये बिहार के युवाओं को कौशल प्रदान करना:

- व्यवसायों को आकर्षित करने और एक नौकरी बाज़ार बनाने के लिये SIPB (सिंगल विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के साथ-साथ बढ़ते उद्योगों के साथ कौशल निर्माण कार्यक्रम विकसित करना।

- समावेशी विकास के लिये बुनियादी ढाँचा:

- बाढ़ और सूखे से निपटने के लिये उन्नत सिंचाई प्रणालियों में निवेश करना तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक मज़बूत परिवहन नेटवर्क विकसित करना।

- राज्यों के सभी निवासियों को सशक्त बनाना:

- कार्यबल में उनकी भागीदारी बढ़ाने और अधिक सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिये महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना। सामाजिक वर्गीकरण से निपटने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिये कानूनों को और अधिक सख्ती से लागू करना।

- एक मज़बूत नींव का निर्माण:

नोट:

- 50% सीमा से अधिक आरक्षण वाले अन्य राज्य छत्तीसगढ़ (72%), तमिलनाडु (69%) हैं।

- अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम और नगालैंड सहित पूर्वोत्तर राज्य (प्रत्येक 80%)।

- लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजातियों के लिये 100% आरक्षण है।

आरक्षण क्या है?

- परिचय:

- आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है, जो हाशिये पर रह रहे वर्गों के बीच समानता को बढ़ावा देने तथा उन्हें सामाजिक और ऐतिहासिक अन्याय से बचाने के लिये बनाया गया है।

- यह समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों को रोज़गार और शिक्षा तक पहुँच में प्राथमिकता देता है।

- इसे मूलतः वर्षों से चले आ रहे भेदभाव को दूर करने तथा वंचित समूहों को बढ़ावा देने के लिये विकसित किया गया था।

आरक्षण के लाभ और हानि:

|

पहलू |

लाभ |

हानि |

|

सामाजिक न्याय |

|

|

|

प्रतिभा |

|

|

|

प्रतिनिधित्व |

|

|

|

क्रीमी लेयर |

|

|

|

आर्थिक उत्थान |

|

|

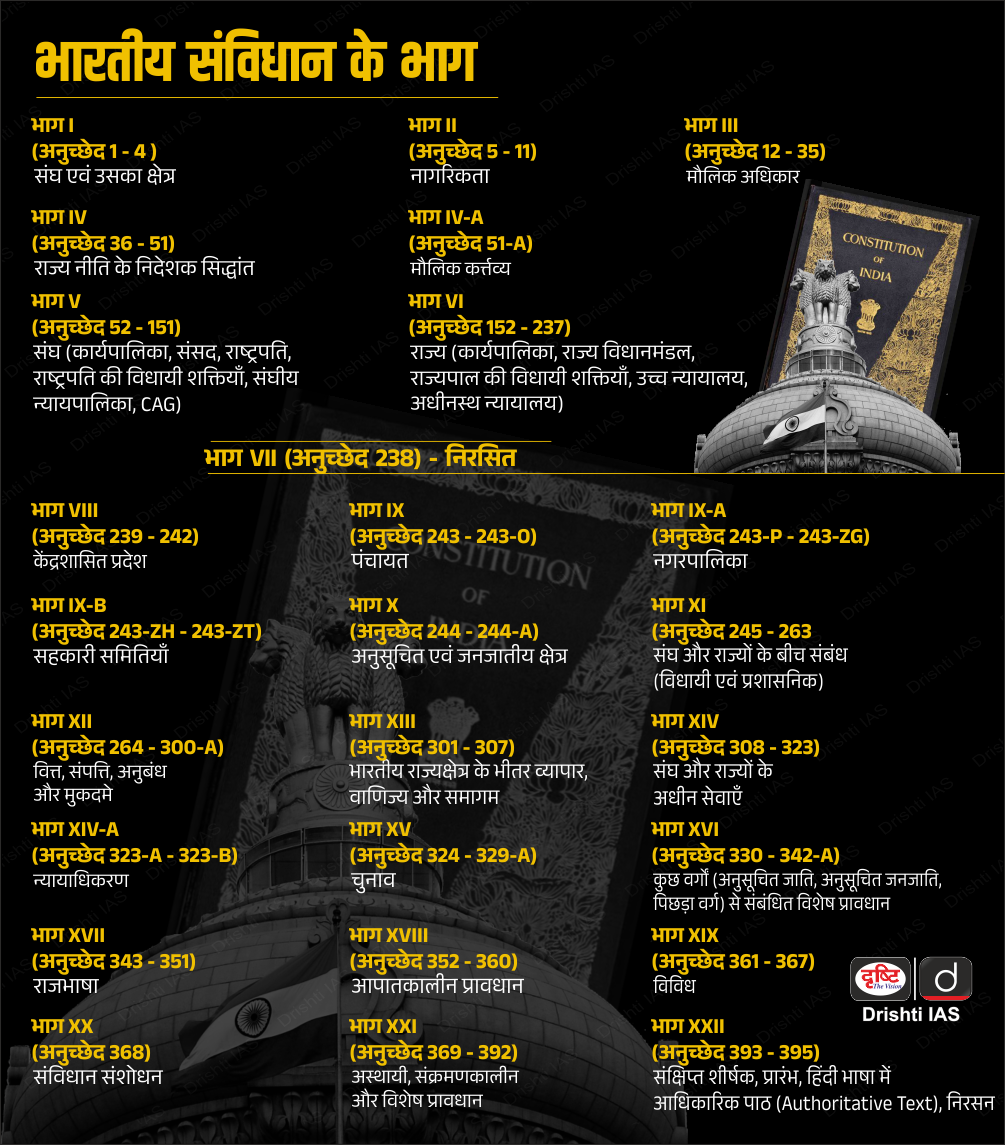

भारत में आरक्षण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- भारतीय संविधान का भाग XVI केंद्रीय और राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है।

- संविधान का अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित प्रावधान करने का अधिकार देता है:

- अनुच्छेद 15(3) महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5) सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के किसी भी वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है, जिसमें निजी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनका प्रवेश भी शामिल है।

- अनुच्छेद 15(6), खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में निश्चयात्मक विभेद (Positive Discrimination) अथवा आरक्षण के आधार प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 16(4) पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 16(4A) अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के नागरिकों के लिये पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है।

- संविधान (77वाँ संशोधन) अधिनियम, 1995 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 16 में एक नया खंड (4A) शामिल किया गया जिसका उद्देश्य सरकार द्वारा पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना था।

- तत्पश्चात् आरक्षण देकर पदोन्नत किये गए SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को पारिणामिक वरिष्ठता प्रदान करने के लिये संविधान (85वाँ संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा 16(4A) को संशोधित किया गया।

- अनुच्छेद 16 (4B) राज्यों को SC और ST वर्ग के नागरिकों के लिये विगत वर्ष की रिक्त आरक्षित रिक्तियों पर विचार करने की अनुमति देता है।

- इसे 81वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा शामिल किया गया था।

- अनुच्छेद 16(6) किसी भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के पक्ष में नियुक्तियों अथवा पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 233T प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 243D प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के नागरिकों के लिये सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।

- संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का भी ध्यान रखा जाएगा।

- अनुच्छेद 330 और 332 क्रमशः संसद तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के लिये सीटों के आरक्षण के माध्यम से विशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं।

भारत में आरक्षण से संबंधित विकास का क्रम क्या है?

- इंदिरा साहनी निर्णय, 1992:

- न्यायालय ने OBC के लिये 27% आरक्षण की सांविधानिक वैधता को बरकरार रखा, लेकिन आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% तय कर दी, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ उल्लंघन का कारण न बनें, ताकि अनुच्छेद 14 के तहत संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार सुरक्षित रहे।

- इस 9 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 16(4), जो नियुक्तियों में आरक्षण की अनुमति देता है, पदोन्नति तक विस्तारित नहीं होता है।

- इसमें विस्तार करने का नियम वैध है लेकिन यह 50% के अधीन है। निर्णय के अनुसार पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिये।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16(4) कोई अलग नियम नहीं है और यह अनुच्छेद 16(1) को रद्द नहीं करता है। अनुच्छेद 16(1) एक मौलिक अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 16(4) एक सक्षम प्रावधान है।

- अनुच्छेद 16(1): इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोज़गार अथवा नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समानता होगी।

- इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के क्रीमी लेयर (आर्थिक रूप से संपन्न) को आरक्षण लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया।

- हालाँकि, इसने विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को इस अवधारणा से बाहर रखा।

85वाँ संशोधन अधिनियम, (2001)

- इस अधिनियम के द्वारा आरक्षण के माध्यम से पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये परिणामी वरिष्ठता की अवधारणा प्रारंभ की। यह जून 1995 से पूर्व प्रभाव से लागू हुआ।

- "परिणामी वरिष्ठता" से तात्पर्य आरक्षण नियमों के माध्यम से पदोन्नति के मामलों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित सरकारी कर्मचारियों को वरिष्ठता प्रदान करने की अवधारणा से है।

- एम. नागराज निर्णय, 2006:

- इस निर्णय द्वारा आंशिक रूप से इंद्रा साहनी के फैसले को उलट दिया।

- इसने सरकारी नौकरियों में पदोन्नति चाहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिये "क्रीमी लेयर" अवधारणा का सशर्त विस्तार का प्रस्तुतीकरण किया।

- यह अवधारणा पहले केवल अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर लागू थी।

- निर्णय में राज्यों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देने के लिये तीन शर्तें निर्धारित की गईं।

- प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता: राज्य को यह प्रदर्शित करना होगा कि पदोन्नति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

- क्रीमी लेयर बहिष्करण: आरक्षण का लाभ SC/ST के "क्रीमी लेयर" तक नहीं बढ़ाया जाना चाहिये।

- दक्षता बनाए रखना: आरक्षण से समग्र प्रशासनिक दक्षता प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

- जरनैल सिंह बनाम भारत संघ, 2018:

- इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने डेटा संग्रहण पर अपना रुख बदल दिया।

- राज्यों को अब मात्रात्मक डेटा की आवश्यकता नहीं है: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यों को पदोन्नति के लिये आरक्षण कोटा लागू करते समय SC/ST समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिये मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

- इसने सरकार को SC/ST सदस्यों के लिये "परिणामी वरिष्ठता के साथ त्वरित पदोन्नति" को अधिक आसानी से लागू करने की अनुमति प्रदान की।

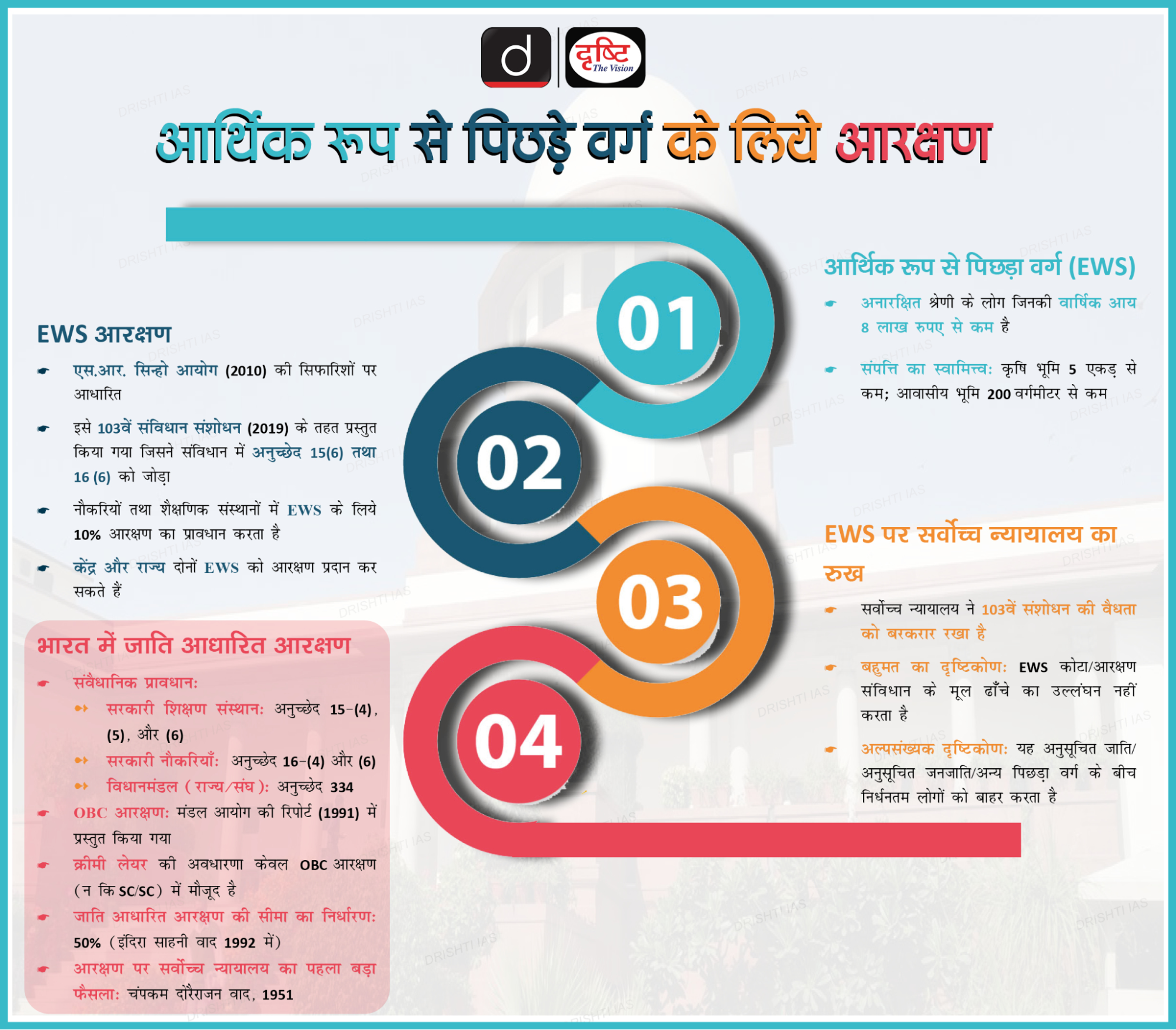

103वाँ संविधान (संशोधन) अधिनियम, 2019:

- इसमें केन्द्र सरकार की नौकरियों के साथ-साथ सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिये आरक्षण का प्रावधान है।

- इसे अनुच्छेद 15 तथा 16 में संशोधन करके पेश किया गया तथा अनुच्छेद 15(6) एवं अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया।

- इसे अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST) तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) के लिये 50% आरक्षण नीति के अंतर्गत न आने वाले गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिये अधिनियमित किया गया था।

जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022:

- इसमें 103वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। 3-2 के बहुमत से निर्णय में न्यायालय ने संशोधन को बरकरार रखा।

- इसने सरकार को वंचित सामाजिक समूहों के लिये मौजूदा आरक्षण के साथ-साथ आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण लाभ प्रदान करने की अनुमति प्रदान की।

आगे की राह

- आराम के साथ योग्यता पर ध्यान देना: एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देना जो पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये अर्हता अंकों में कुछ छूट देते हुए योग्यता पर ज़ोर देती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन समुदायों के योग्य उम्मीदवारों को स्वीकार्य योग्यता स्तर बनाए रखते हुए बेहतर अवसर मिले।

- डेटा-संचालित दृष्टिकोण: विभिन्न स्तरों और विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्तमान प्रतिनिधित्व का आकलन करना आवश्यक है। इस डेटा का उपयोग आरक्षण कोटा भरने के लिये ठोस लक्ष्य निर्धारित करने में किया जा सकता है।

- चिंताओं का समाधान: आरक्षण के कारण अयोग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति मिलने की चिंताओं को स्वीकार करें।

- पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों के लिये कठोर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन कार्यक्रम जैसे समाधान प्रस्तावित करें, ताकि कौशल संबंधी किसी भी अंतर को पाटा जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी नई भूमिकाओं में उत्कृष्टता हासिल कर सकें।

- दीर्घकालिक दृष्टिकोण: इस बात पर ज़ोर दें कि आरक्षण दीर्घकालिक सामाजिक न्याय और पदोन्नति में समान अवसर प्राप्त करने के लिये एक अस्थायी उपाय है।

- ऐसे समानांतर पहलों की वकालत करें जो इन समुदायों के लिये शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच में सुधार करें, जिससे अंततः ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहाँ आरक्षण की आवश्यकता न हो।

और पढ़ें: बिहार में जाति जनगणना

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में आरक्षण नीति की भूमिका, साथ ही इसकी चुनौतियों तथा सीमाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। व्यवस्था को अधिक प्रभावी तथा न्यायसंगत बनाने के उपाय सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से किसे "कानून का शासन" की मुख्य विशेषताएँ माना जाता है? (2018)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: c मेन्सप्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) |