अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति

प्रिलिम्स के लिये:यूएस की इंडो-पैसिफिक रणनीति, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र। मेन्स के लिये:स्वतंत्र एवं मुक्त इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, यूएस की इंडो-पैसिफिक रणनीति, चीन की मुखरता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतीक्षित अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति की घोषणा की है। यह दस्तावेज़ इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चुनौतियों से निपटने हेतु सामूहिक क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- इस दस्तावेज़ के तहत चीन द्वारा उत्पन्न चुनौतियों, अमेरिकी संबंधों को आगे बढ़ाने, भारत के साथ 'प्रमुख रक्षा साझेदारी' विकसित करने और इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- इस रणनीति के तहत न केवल क्षेत्र से बल्कि बाहर के अन्य देशों के साथ भी मिलकर काम करने पर ज़ोर दिया गया।

- इससे पहले यूरोपीय संघ ने घोषणा की थी कि वह इस क्षेत्र की स्थिरता, सुरक्षा, समृद्धि एवं सतत् विकास में योगदान देने के उद्देश्य से हिंद-प्रशांत में अपने रणनीतिक फोकस, उपस्थिति एवं कार्यों को सुदृढ़ करेगा।

अमेरिका की इंडो-पैसिफिक रणनीति के प्रमुख बिंदु

- इंडो-पैसिफिक का विज़न: अमेरिका एक ऐसेइंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण पर ज़ोर दे रहा है, जो स्वतंत्र, मुक्त, संबद्ध, समृद्ध, सुरक्षित एवं लचीला हो।

- स्वतंत्र एवं मुक्त: इसके तहत नागरिक समाज, स्वतंत्र प्रेस और लोकतांत्रिक संस्थानों के निर्माण में निवेश किया जाना शामिल है।

- संपर्क: हिंद-प्रशांत क्षेत्र के भीतर और बाहर।

- अमेरिका का कहना है कि वह "लचीले समूहों में" प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिये "विशेष रूप से क्वाड के माध्यम से" कार्य करेगा।

- यह अपने (पाँच) क्षेत्रीय संधि गठबंधनों को भी मज़बूत करेगा और आसियान, यूरोपीय संघ (ईयू) तथा नाटो जैसे समूहों के साथ कार्य करेगा।

- हाल ही में हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के बीच एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी 'ऑकस' (AUKUS) की घोषणा की गई है।

- समृद्धि: इस क्षेत्र में अपने समृद्धि लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिये अमेरिका की रणनीति में सुरक्षित आपूर्ति शृंखला स्थापित करने और स्वच्छ ऊर्जा में निवेश करने में मदद हेतु उच्च श्रम एवं पर्यावरण मानकों की मांग शामिल है।

- सुरक्षा: अमेरिका ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र के लिये "एकीकृत निवारण"अमेरिकी सुरक्षा योजना की "आधारशिला" बनेगा।

- यह “ऐसी पहल करेगा जिससे प्रतिरोध और जवाबी दबाव को मज़बूती मिलेगी जैसे कि क्षेत्रीय सीमाओं को बदलने या समुद्र में संप्रभु राष्ट्रों के अधिकारों को कमज़ोर करने के प्रयासों का विरोध करना।”

- लचीलापन: हिंद-प्रशांत क्षेत्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करता है।

- दक्षिण एशिया के हिमनद पिघल रहे हैं और प्रशांत द्वीप समूह समुद्र के जल स्तर में वृद्धि के कारण अपने अस्तित्त्व के लिये संघर्ष कर रहे हैं, इसलिये जलवायु परिवर्तन का मुद्दा और भी गंभीर होता जा रहा है।

- इसके अलावा इंडो-पैसिफिक सरकारें प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की कमी, आंतरिक संघर्ष और शासन की चुनौतियों से जूझ रही हैं।

- इस संदर्भ में अमेरिका 21वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय खतरों को कम करने की परिकल्पना करता है, जिसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:

- वर्ष 2030 और वर्ष 2050 के लक्ष्यों के अनुरूप वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने, रणनीतियों, योजनाओं और नीतियों को विकसित करने हेतु सहयोगियों एवं भागीदारों के साथ कार्य करना।

- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण के प्रभावों के प्रति क्षेत्रीय संवेदनशीलता को कम करना।

- भारत की भूमिका: क्वाड (Quad) में भारत की भूमिका अमेरिका-भारत संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है।

- अमेरिका भारत के साथ द्विपक्षीय रूप से और कई अन्य मुद्दों पर विभिन्न समूहों के माध्यम से कार्य करते हुए "भारत के उदय और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करना जारी रखेगा"।

- यह क्वाड में भारत को "समान विचारधारा वाले भागीदार देश" और "प्रेरक बल" के रूप में संदर्भित करता है।

- वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की कार्रवाई (यानी, भारत के साथ चीन का सीमा संघर्ष) का भारत और अमेरिका के संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और साइबरस्पेस जैसे नए डोमेन में सहयोग करना, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाना तथा एक स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपने योगदान को बढ़ाना।

- चीन की हठधर्मिता: इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगी और भागीदार देशों पर चीन की मुखर/हठधर्मी नीतियों का प्रभाव पड़ रहा हैं।

- ऑस्ट्रेलिया का आर्थिक दबाव।

- भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संघर्ष।

- ताइवान पर बढ़ता दबाव

- पूर्वी और दक्षिण चीन सागर में जापान, आसियान देशों को धमकाना।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

क्वाड विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक

प्रिलिम्स के लिये:क्वाड, नाटो, इंडो-पैसिफिक, क्वाड वैक्सीन पहल, 5G, कोवोवैक्स, कोर्बेवाक्स। मेन्स के लिये:भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय समूह तथा समझौते, क्वाड एवं इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में क्वाड समूह (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुई।

- यह बैठक यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन द्वारा अतिक्रमण की बढ़ती चिंताओं के बीच आयोजित की गई थी।

क्वाड (QUAD):

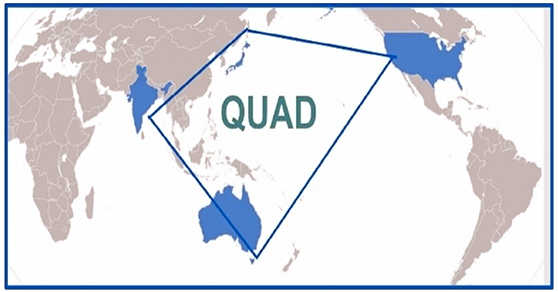

- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद’ (QUAD- Quadrilateral Security Dialogue) अर्थात् क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है।

- यह 'मुक्त, खुले और समृद्ध' भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने और उसके समर्थन के लिये इन देशों को एक साथ लाता है।

- क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई थी, हालाँकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया के पीछे हटने के कारण इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

- शिंज़ो आबे द्वारा वर्ष 2012 में हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका को शामिल करते हुए एक ‘डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड’ (Democratic Security Diamond) स्थापित करने का विचार प्रस्तुत किया गया।

- ‘क्वाड’ समूह की स्थापना नवंबर 2017 में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को किसी बाहरी शक्ति (विशेषकर चीन) के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु नई रणनीति बनाने के लिये हुई और आसियान शिखर सम्मेलन के एक दिन पहले इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया।

सुरक्षा और खुफिया गतिविधियों पर चर्चा:

- क्वाड समूह के गठन के बाद पहली बार मुंबई (2008) में 26/11 के आतंकी हमले और पठानकोट एयरबेस हमले (2016) को लेकर न्याय की गुहार लगाई गई।

- क्वाड पहले से ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में खतरों को लेकर खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग कर रहा है। बैठक में सभी देशों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया कि उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी हमलों के लिये नहीं किया जाता है और ऐसे हमलों के अपराधियों की शीघ्र से शीघ्र न्यायिक जाँच की जाए।

- उन्होंने दक्षिण-पूर्वी चीन के समुद्री क्षेत्र में चीन की कार्रवाइयों का परोक्ष संदर्भ देते हुए एक स्वतंत्र इंडो-पैसिफिक के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि की, "जिसमें राज्य उन क्षेत्रों में जो किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती से मुक्त हैं, अपने लोगों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।"

वैक्सीन पहल पर रुख:

- वर्ष 2022 के अंत तक इंडो-पैसिफिक देशों को भारत में उत्पादित कम-से-कम एक बिलियन टीके वितरित करने हेतु प्रमुख क्वाड वैक्सीन पहल (Quad Vaccine Initiatives) के लिये नई प्रतिबद्धता और वैश्विक स्तर पर 1.3 बिलियन वैक्सीन खुराक वितरित करने की प्रतिबद्धत्ता व्यक्त की गई।

- मार्च 2021 में क्वाड वैक्सीन साझेदारी की घोषणा की गई थी।

म्याँमार संकट पर क्वाड का रुख:

- यह म्याँमार संकट को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है और हिंसा को समाप्त करने, विदेशियों सहित मनमाने ढंग से हिरासत में लिये गए सभी लोगों की रिहाई और निर्बाध मानवीय पहुँच का आह्वान करता है।

- इसने म्याँमार में समाधान तलाशने हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (ASEAN) के प्रयासों के लिये अपने समर्थन की पुष्टि की तथा सैन्य शासन से आसियान की पाँच सूत्री सहमति को तत्काल लागू करने और म्याँमार को लोकतंत्र के रास्ते पर वापस लाने का आह्वान किया।

- इसने हिंसा को समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को साथ मिलकर कार्य करने के लिये प्रोत्साहित किया।

उभरती प्रौद्योगिकियों पर नेताओं का रुख:

- जलवायु परिवर्तन, महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, आतंकवाद विरोधी, बुनियादी ढाँचे मानवीय-सहायता और आपदा-राहत (HADR) तथा समुद्री डोमेन ज़ागरूकता सहित वर्ष 2021 में क्वाड शिखर सम्मेलन के दौरान पहचाने गए सहयोग के अन्य क्षेत्रों में रिकॉर्ड प्रगति।

- QUAD समान विचारधारा वाले भागीदारों के सहयोग से एक विविध, खुले और अंतर-संचालित दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये 5G प्रौद्योगिकी और विक्रेता विविधीकरण पर कार्य कर रहा है।

बैठक में भारत का रुख:

- भारत क्वाड वैक्सीन साझेदारी के तहत सुरक्षित और किफायती मेड इन इंडिया वैक्सीन जैसे कि कॉर्बेवैक्स और कोवोवैक्स (COVOVAX and CORBEVAX) की आपूर्ति के लिये तैयार है।

- क्वाड (QUAD) एक ऐसा एजेंडा तैयार कर रहा है जो भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अधिक भरोसेमंद और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने तथा रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिये मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है।

- इससे पहले वर्ष 2021 में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्रियों ने औपचारिक रूप से ‘सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव’ (SCRI) शुरू किया।

- उदार लोकतंत्र के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय जल में नौवहन की स्वतंत्रता, सभी राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हुए सभी के लिये कनेक्टिविटी, विकास एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अधिक भरोसेमंद और लचीली आपूर्ति शृंखला बनाने तथा रणनीतिक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिये मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है।

- भारत हिंद-प्रशांत में शांति एवं स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिये मिलकर काम करने का इच्छुक है।

- भारत ने भारत-म्याँमार सीमा पर उग्रवाद की चुनौती की ओर इशारा किया। साथ ही इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि भारत किसी भी प्रकार के ‘राष्ट्रीय प्रतिबंधों’ के विरुद्ध है। अमेरिका ने म्याँमार सेना के कई प्रतिनिधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण करने की रूस की धमकी पर पूर्ण राजनयिक चुप्पी बनाए रखी।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय इतिहास

महाराजा सूरजमल

प्रिलिम्स के लिये:महाराजा सूरजमल, पानीपत की तीसरी लड़ाई। मेन्स के लिये:महाराजा सूरजमल, महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वों की भूमिका, महाराजा सूरजमल का योगदान। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराजा सूरजमल को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी।

महाराजा सूरजमल:

- उन्होंने 18वीं शताब्दी में शासन किया तथा वह जाट सरदार बदन सिंह के पुत्र थे।

- वह एक महान नेता, महान सेनानी, महान राजनयिक और अपने समय के एक महान राजनेता थे।

- उनकी राजनीतिक समझ, स्थिर बुद्धि और स्पष्ट दृष्टिकोण के कारण उन्हें "जाट लोगों का प्लेटो" तथा एक आधुनिक लेखक द्वारा "जाट ओडीसियस" के रूप में वर्णित किया गया था।

- उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के विभिन्न गुटों को एकजुट किया तथा उनमें एकता स्थापित की।

- उन्होंने अन्य धर्मों के राजाओं द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल की और लोगों को योग्यता के अनुसार उच्च पदों पर नियुक्त किया, चाहे उनकी जाति कुछ भी हो।

- उनका मानना था कि मानवता ही मनुष्य का एकमात्र धर्म है।

- उन्होंने "एक राष्ट्र के रूप में भारत" की कल्पना की और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया।

- महाराजा सूरजमल किसानों को समाज का सबसे महत्त्वपूर्ण वर्ग मानते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे।

- उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसानों की समस्याओं को सुना और उसमाधान के लिये सुधारों की शुरुआत की।

- उनके नाम पर स्थापित कुछ संस्थानों में महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और महाराजा सूरजमल ब्रिज़ यूनिवर्सिटी, भरतपुर शामिल हैं।

- ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1763 के दिसंबर माह में हिंडन नदी के किनारे मुगल प्रमुख नजीब-अद-दौला (Najib ad-Dawlah) की सेना द्वारा घात लगाकर किये गए युद्ध में महाराजा की मृत्यु हो गई थी।

महाराजा सूरजमल की सैन्य यात्रा:

- जयपुर रियासत के महाराजा जय सिंह से उनके अच्छे संबंध थे।

- जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य रियासत के उत्तराधिकारी के लिये लड़ाई शुरू हो गई।

- सूरजमल बड़े बेटे ईश्वरी सिंह को रियासत का अगला वारिस बनाना चाहते थे, जबकि उदयपुर राज्य के महाराणा जगत सिंह छोटे बेटे माधो सिंह को राजा बनाने के पक्ष में थे।

- इस बात पर सिंहासन के लिये लड़ाई शुरू हो गई। मार्च 1747 में हुए संघर्ष में ईश्वरी सिंह की जीत हुई परंतु यह संघर्ष पूरी तरह यहीं खत्म नहीं हुआ।

- माधो सिंह मराठों, राठौरों और उदयपुर के सिसोदिया शासकों के साथ पुनः युद्ध के मैदान में आ डटे। ऐसे में ईश्वरी सिंह का समर्थन करने के लिये राजा सूरजमल 10,000 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में पहुँच गए।

- इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की विजय हुई और उन्हें जयपुर का शाही ‘पाठ’ प्राप्त हुआ। इस युद्ध के बाद पूरे भारत में महाराजा सूरजमल का डंका बजने लगा।

- बाद में 1 जनवरी, 1750 को महाराजा सूरजमल ने सलाबत खान की मुगल सेना को हराया और अपनी सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिये मजबूर कर दिया।

- बाद में गृहयुद्ध के दौरान सफदर जंग के समर्थन में महाराजा सूरजमल ने पुरानी दिल्ली को लूट लिया।

- वर्ष 1753 तक महाराजा सूरजमल ने अपने अधिकार क्षेत्र को दिल्ली और फिरोजशाह कोटला तक बढ़ा दिया था। इससे नाराज़ होकर दिल्ली के नवाब गाजीउद्दीन ने सूरजमल के खिलाफ मराठा सरदारों को उकसाया।

- मराठों ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया।

- इस हमले में मराठा भरतपुर पर कब्ज़ा नहीं कर सके, लेकिन उन्हें इस हमले की कीमत मराठा सरदार मल्हारराव के पुत्र खांडेराव होल्कर की मृत्यु के रूप में चुकानी पड़ी। कुछ समय बाद मराठों ने सूरजमल के साथ संधि कर ली।

- महाराजा सूरजमल ने अभेद्य लोहागढ़ किला बनवाया था, जिसे अंग्रेज़ 13 बार आक्रमण करने के बाद भी भेद नहीं पाए थे।

- यह देश का एकमात्र ऐसा किला है, जो हमेशा अभेद्य रहा है।

महाराजा सूरजमल और पानीपत की तीसरी लड़ाई:

- पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में मराठों और अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी।

- दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में लड़ी गई इस लड़ाई में अफगानों ने जीत हासिल की और मराठों के लगभग 40,000 सैनिक मारे गए।

- महाराजा सूरजमल ने इस युद्ध में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

- युद्ध के बाद मराठों ने उत्तर भारत में अपनी प्रमुख स्थिति खो दी, जिसने अंततः ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्तियों के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

स्रोत: पी.आई.बी.

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत और WFP करेंगे अफगानिस्तान को गेहूँ की आपूर्ति

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, मानवीय सहायता, खाद्य एवं कृषि संगठन, नोबेल पुरस्कार, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट। मेन्स के लिये:समावेशी विकास, भारत और उसके पड़ोसी, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, खाद्य सुरक्षा, भारत के हितों पर देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव, भारत और WFP, WFP और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूँ के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा।

- इससे पूर्व अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। बैठक में अफगान लोगों को ‘तत्काल मानवीय सहायता’ प्रदान करने का आह्वान किया गया और अफगान परिदृश्य पर क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच घनिष्ठ सहयोग एवं परामर्श का आग्रह किया गया।

- वर्ष 2020 में भारत ने कोविड-19 चुनौती से निपटने के लिये 20 टन से अधिक दवाएँ, अन्य उपकरण और 75,000 टन गेहूँ अफगानिस्तान भेजा था।

गेहूँ की आपूर्ति से संबंधित समझौता:

गेहूँ को पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान ले जाया जाएगा और फरवरी 2022 में कंधार में WFP अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा।

- ईरान ने चाबहार बंदरगाह और फिर ज़ाहेदान रेलवे लाइन के माध्यम से अफगानिस्तान की सीमा पर कुछ गेहूँ उपलब्ध कराने की पेशकश की है।

समझौते को लागू करने से संबंधित प्रमुख चिंताएँ:

- पाकिस्तान से गुज़रने वाला मार्ग, जिसे वर्ष 2019 में भारत से होने वाले सभी निर्यात के लिये बंद कर दिया गया तथा केवल एक अपवाद के रूप में खोला गया है, द्वारा वर्तमान खेप के परिवहन में कई हफ्तों का समय लगने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

- क्योंकि गेहूंँ को लोड करने और फिर से उसे रीलोड करने के लिये आवश्यक बुनियादी ढांँचे और श्रम को व्यवस्थित करना होगा।

- अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर में परिवर्तन और अनुच्छेद 370 के विरोध में पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद कर दिया था।

- इसके बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत को अफगानिस्तान में निर्यात करने के लिये वाघा सीमा से गुज़रने की अनुमति दी थी, जिसके माध्यम से महामारी के दौरान भारत से दवाओं की आपूर्ति करना एक अपवाद के रूप देखा जाता है।

- भारत ने फ्लाइट द्वारा अफगानिस्तान के अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कई खेप भी भेजी हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम:

- परिचय:

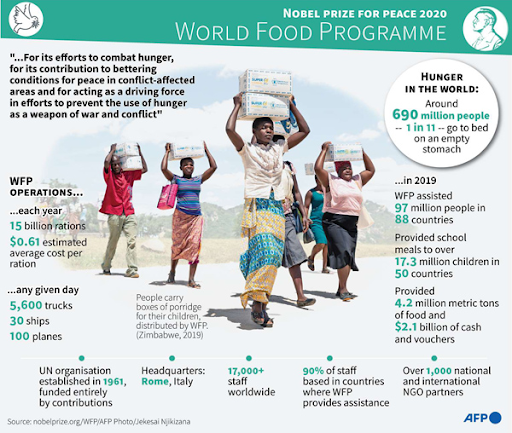

- ‘विश्व खाद्य कार्यक्रम’ (World Food Programme-WFP) एक अग्रणी मानवीय संगठन है जो आपातस्थिति में लोगों के जीवन को बचाने हेतु खाद्य सहायता प्रदान करता है, यह पोषण स्तर में सुधार करने हेतु समुदायों के साथ मिलकर कार्य करता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1961 में ‘खाद्य एवं कृषि संगठन’ (Food and Agriculture Organization-FAO) तथा ‘संयुक्त राष्ट्र महासभा’ (United Nations General Assembly-UNGA) द्वारा अपने मुख्यालय रोम, इटली में की गई थी।

- यह संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास समूह (UNSDG) का सदस्य भी है, जो सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों एवं संगठनों का एक गठबंधन है।

- डब्ल्यूएफपी 88 देशों को सहायता प्रदान करता है और वर्ष 2019 में इसने 97 मिलियन लोगों की सहायता की जो कि वर्ष 2012 के बाद से सबसे बड़ी संख्या है।

- WFP को भूख से निपटने, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिये बेहतर स्थिति एवं युद्ध और संघर्ष की स्थिति में भुखमरी संबंधी समस्याओं से निपटने के प्रयासों के लिये वर्ष 2020 में शांति के लिये नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

- उद्देश्य:

- डब्ल्यूएफपी आपातकालीन सहायता के साथ-साथ पुनर्वास एवं विकास सहायता पर भी केंद्रित है।

- इसका दो-तिहाई काम संघर्ष-प्रभावित देशों पर केंद्रित है, जहाँ अन्य जगहों की तुलना में लोगों के तीन गुना कुपोषित होने की संभावना होती है।

- यह रोम स्थित दो अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करता है:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization-FAO): यह संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को नीतियों के निर्माण एवं धारणीय कृषि का समर्थन करने हेतु योजना बनाने एवं कानूनों में परिवर्तन करने में मदद करता है।

- कृषि विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय कोष (International Fund for Agricultural Development- IFAD): इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनता हेतु बनाई गई परियोजनाओं का वित्तपोषण किया जाता है।

- भोजन तक पहुँच प्रदान करके भुखमरी को समाप्त करना।

- पोषण में सुधार एवं खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना।

- सतत् विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन का समर्थन एवं इसके परिणामों को साझा करना।

- डब्ल्यूएफपी आपातकालीन सहायता के साथ-साथ पुनर्वास एवं विकास सहायता पर भी केंद्रित है।

डब्ल्यूएफपी एवं भारत:

- पृष्ठभूमि: डब्ल्यूएफपी वर्ष 1963 से भारत में कार्य कर रहा है जो देश में अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के बाद से खाद्य वितरण से लेकर तकनीकी सहायता तक के क्षेत्र में कार्य करता है।

- भारत में डब्ल्यूएफपी मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करता है:

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन: डब्ल्यूएफपी भारत की स्वयं की सब्सिडी वाली खाद्य वितरण प्रणाली की दक्षता, जवाबदेही एवं पारदर्शिता को बेहतर बनाने हेतु कार्यरत है, जिससे देश भर में लगभग 800 मिलियन गरीब लोगों को गेहूँ, चावल, चीनी एवं मिट्टी तेल की आपूर्ति होती है।

- सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण: डब्ल्यूएफपी सरकारी स्कूलों के लिये मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (Midday Meal School Programme) के तहत भोजन के पोषक गुणों में वृद्धि करने हेतु भोजन में बहु-सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्य करता है।

- पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया है कि लौह तत्त्वों की अधिक मात्रा युक्त चावल जिसे एक ही ज़िले में वितरित किया गया था, के परिणामस्वरूप एनीमिया में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है।

- इसने केरल में शिशुओं एवं छोटे बच्चों को दिये जाने वाले भोजन में पोषक तत्त्वों का सुदृढ़ीकरण कर कुपोषण से निपटने में मदद की है।

- खाद्य असुरक्षा का प्रतिचित्रण/मैपिंग एवं निगरानी: डब्ल्यूएफपी ने भारत के सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करने के लिये सुभेद्यता विश्लेषण और मैपिंग सॉफ्टवेयर्स का उपयोग किया है, जो नीति एवं राहत कार्य को उचित रूप से लक्षित करता है।

- WFP राज्य सरकार की खाद्य सुरक्षा विश्लेषण इकाई की स्थापना में गरीबी एवं मानव विकास निगरानी एजेंसी का भी समर्थन कर रहा है, जो भुखमरी को पूर्णतः समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में कार्यरत है।

- भारत में डब्ल्यूएफपी मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहायता करता है:

- भारत के लिये रणनीतिक योजना: भारत के लिये रणनीतिक योजना (2019 - 2023) के अनुसार, WFP का लक्ष्य है:

- भारत के सबसे कमज़ोर लोगों को वर्ष भर उनकी न्यूनतम भोजन और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाना।

- वर्ष 2025 तक कुपोषण के उच्च ज़ोखिम वाले लोगों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों और किशोरियों के पोषण में सुधार करना।

स्रोत: द हिंदू

सामाजिक न्याय

राइस फोर्टिफिकेशन

प्रीलिम्स के लिये:फूड फोर्टिफिकेशन और संबंधित योजनाएंँ। मेन्स के लिये:फूड फोर्टिफिकेशन और उसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने राज्यसभा में सूचित किया है कि सरकार ने कुल 174.64 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्ष 2019-20 में शुरू होने वाले 3 वर्ष की अवधि के लिये "सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल का फोर्टिफिकेशन और इसके वितरण" (Fortification of Rice & its Distribution under Public Distribution System) पर केंद्र प्रायोजित पायलट योजना को मंज़ूरी प्रदान की है।

प्रमुख बिंदु

- योजना के बारे में:

- देश के लोगों में एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को दूर करने के लिये भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 में 3 साल की अवधि के लिये इस योजना को मंज़ूरी दी।

- इस योजना के तहत भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 2021-2022 तक एकीकृत बाल विकास सेवा और मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत देश के सभी ज़िलों में फोर्टिफिकेशन चावल की खरीद और वितरण हेतु एक व्यापक योजना को अपनाने का आह्वान किया गया है।.

- वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना को प्रधानमंत्री पोषण योजना (PM-POSHAN) के रूप में जाना जाता है।

- देश में विशेष रूप से चिह्नित 112 आकांक्षी ज़िलों को चावल की आपूर्ति किये जाने पर विशेष ध्यान दिया गया है।

- योजना का उद्देश्य:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के 15 ज़िलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण करना, इसके तहत कार्यान्वयन के प्रारंभिक चरण में प्रति राज्य एक ज़िले का चयन किया जाएगा।

- फोर्टिफाइड चावल के वितरण हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चयनित ज़िलों में ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के लाभार्थियों को कवर करना।

- राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और ‘खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग’ के बीच क्रॉस लर्निंग व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की सुविधा।

- विभिन्न आयु एवं लिंग समूहों में लक्षित सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी को कम करने के लिये लक्षित आबादी हेतु फोर्टिफाइड चावल के प्रावधान, कवरेज और उपयोग के साथ-साथ फोर्टिफाइड चावल की खपत की दक्षता/प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।

फूड फोर्टिफिकेशन और इसकी आवश्यकता:

- फूड फोर्टिफिकेशन:

- फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट का आशय चावल, दूध और नमक जैसे मुख्य खाद्य पदार्थों में प्रमुख विटामिन्स और खनिजों (जैसे आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन A और D) को संलग्न करने की प्रक्रिया से है, ताकि उनकी पोषण सामग्री में सुधार लाया जा सके।

- प्रसंस्करण से पहले ये पोषक तत्त्व मूल रूप से भोजन में मौजूद हो भी सकते हैं और नहीं भी।

- चावल का फोर्टिफिकेशन

- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिये चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।

- FSSAI के मानदंडों के अनुसार, 1 किलो फोर्टिफाइड चावल में आयरन (28 mg-42.5 mg), फोलिक एसिड (75-125 माइक्रोग्राम) और विटामिन B-12 (0.75-1.25 माइक्रोग्राम) होगा।

- इसके अलावा चावल को जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ अकेले या संयोजन में भी मजबूत किया जा सकता है।

- चावल को अकेले या संयोजन में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों जैसे,जिंक, विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 और विटामिन बी6 के साथ भी फोर्टिफाइड किया जा सकता है,

- खाद्य मंत्रालय के अनुसार, आहार में विटामिन और खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिये चावल का फोर्टिफिकेशन एक लागत प्रभावी और पूरक रणनीति है।

- फोर्टिफिकेशन की आवश्यकता

- भारत में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर बहुत अधिक है। खाद्य मंत्रालय के मुताबिक देश में हर दूसरी महिला एनीमिक है और हर तीसरा बच्चा अविकसित है।

- वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वाँ स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 94वें स्थान पर था।

- सूक्ष्म पोषक तत्त्वों की कमी या सूक्ष्म पोषक तत्त्व कुपोषण, जिसे "छिपी हुई भूख" के रूप में भी जाना जाता है, एक गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है।

- चावल भारत के प्रमुख खाद्य पदार्थों में से एक है, जिसका सेवन लगभग दो-तिहाई आबादी करती है। भारत में प्रति व्यक्ति चावल की खपत 6.8 किलोग्राम प्रतिमाह है। इसलिये सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के साथ चावल को मज़बूत करना गरीबों के आहार को पूरक करने का एक विकल्प है।

फोर्टिफिकेशन से संबंधित विभिन्न पहल:

- FSSAI विनियमन:

- अक्तूबर 2016 में FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य पदार्थों का फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2016 को मज़बूत करने वाली सूची जारी की जैसे- गेहूँ का आटा और चावल (आयरन, विटामिन बी12 एवं फोलिक एसिड के साथ), दूध तथा खाद्य तेल (विटामिन ए और डी के साथ) व भारत में सूक्ष्म पोषक तत्त्वों के कुपोषण के उच्च बोझ को कम करने के लिये डबल फोर्टिफाइड नमक (आयोडीन और आयरन के साथ)।

- पोषण संबंधी रणनीति:

- भारत की राष्ट्रीय पोषण रणनीति, 2017 ने पूरक आहार और आहार विविधीकरण के अलावा एनीमिया, विटामिन ए तथा आयोडीन की कमी को दूर करने के लिये फूड फोर्टिफिकेशन को एक हस्तक्षेप के रूप में सूचीबद्ध किया था।

- मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट:

- वर्ष 2017 में मिल्क फोर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) द्वारा विश्व बैंक तथा टाटा ट्रस्ट के सहयोग से एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

धन शोधन निवारण अधिनियम का दुरुपयोग

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन निवारण अधिनियम, प्रवर्तन निदेशालय, प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। मेन्स के लिये:मनी लॉन्ड्रिंग, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौतियाँ एवं महत्त्व, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA), विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम से संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA) के व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग के आरोपों की जाँच कर रहा है।

प्रमुख आरोप:

- साधारण अपराधों के लिये किया जा रहा प्रयोग:

- धन शोधन निवारण अधिनियम को ‘साधारण’ अपराधों की जाँच में भी प्रयोग किया जा रहा है और पीड़ितों की संपत्ति कुर्क की जा रही है।

PMLA को मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे से निपटने के लिये भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता (वियना कन्वेंशन सहित) को पूरा करने हेतु अधिनियमित किया गया था। इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के बजाय अधिनियम के माध्यम से अधिकारों को ‘सीमित’ करने का प्रयास किया गया। - PMLA मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे का मुकाबला करने के लिये एक व्यापक दंड कानून था, विशेष रूप से नशीले पदार्थों के व्यापार का मुकाबला करने हेतु।

- वर्तमान में अधिनियम की अनुसूची में शामिल अपराध अत्यधिक व्यापक हैं और कई मामलों में इसका नशीले पदार्थों या संगठित अपराध से कोई संबंध नहीं है।

- धन शोधन निवारण अधिनियम को ‘साधारण’ अपराधों की जाँच में भी प्रयोग किया जा रहा है और पीड़ितों की संपत्ति कुर्क की जा रही है।

- पारदर्शिता और स्पष्टता का अभाव:

- यहाँ तक कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) को भी एफआईआर के समकक्ष एक "आंतरिक दस्तावेज़" (आरोपी को नहीं दिया जाने वाला) माना जाता है।

- ED स्वयं को इन सिद्धांतों और प्रथाओं [आपराधिक प्रक्रिया कानून] के अपवाद के रूप में मानता है तथा स्वयं की फाइल पर ईसीआईआर (ECIR) को अपनी मर्जी से पंजीकृत करने का विकल्प चुनता है।

- ED द्वारा जाँच हेतु मामलों के चयन के बारे में भी स्पष्टता का अभाव है। ED में जाँच के दौरान किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की क्षमता होती है।

- यहाँ तक कि प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ECIR) को भी एफआईआर के समकक्ष एक "आंतरिक दस्तावेज़" (आरोपी को नहीं दिया जाने वाला) माना जाता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम:

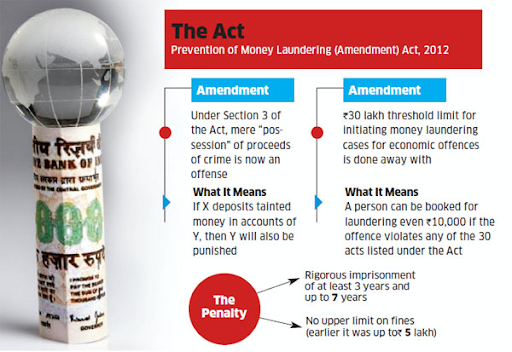

- यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिये भारत द्वारा स्थापित कानूनी ढाँचे का मूल है।

- इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों (RBI सहित), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं।

- PMLA (संशोधन) अधिमियम, 2012:

- इसमें 'रिपोर्टिंग इकाई' की अवधारणा शामिल है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।

- PMLA, 2002 में 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन संशोधन अधिनियम में इस ऊपरी सीमा को हटा दिया गया है।

- इसमें गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और ज़ब्ती का प्रावधान किया गया है।

मनी लॉन्ड्रिंग:

- परिचय:

- मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हो। यह अक्सर मादक पदार्थों की तस्करी, डकैती या ज़बरन वसूली जैसे अन्य गंभीर अपराधों का एक घटक है।

- इस प्रकार यह मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से गलत तरीके से अर्जित लाभ को "वैध" करने के लिये धन शोधनकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करती है।

- इससे उत्पन्न धन को 'डर्टी मनी' कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग ''डर्टी मनी'' को 'वैध' धन के रूप में प्रकट करने के लिये रूपांतरण की प्रक्रिया है।

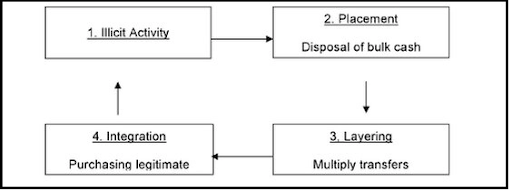

- मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया:

- मनी लॉन्ड्रिंग तीन चरणों वाली प्रक्रिया है:

- प्लेसमेंट: यह मनी लॉन्ड्रिंग का पहला चरण है, इसके तहत अपराध से संबंधित धन का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराया जाता है।

- लेयरिंग: दूसरे चरण में मनी लॉन्ड्रिंग में प्रवेश कराए गए पैसे की ‘लेयरिंग’ की जाती है और उस पैसे के अवैध उद्गम स्रोत को छिपाने के लिये विभिन्न लेन-देन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाता है।

- एकीकरण: तीसरे और अंतिम चरण में धन को वित्तीय प्रणाली में इस प्रकार से शामिल किया जाता है कि इसके अपराध के साथ मूल जुड़ाव को समाप्त कर धन को अपराधी द्वारा पुनः वैध तरीके से उपयोग किया जा सके।

- मनी लॉन्ड्रिंग तीन चरणों वाली प्रक्रिया है:

- मनी लॉन्ड्रिंग के कुछ सामान्य तरीके:

- बल्क कैश स्मगलिंग, कैश इंटेंसिव बिज़नेस, ट्रेड-बेस लॉन्ड्रिंग, शेल कंपनियांँ और ट्रस्ट, राउंड-ट्रिपिंग, बैंक कैप्चर, जुआ, रियल एस्टेट, ब्लैक सैलरी, काल्पनिक ऋण, हवाला, फर्जी चालान।

प्रवर्तन निदेशालय:

- प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है।

- 1 मई, 1956 को विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 के तहत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के समाधान हेतु आर्थिक मामलों के विभाग में एक 'प्रवर्तन इकाई' (Enforcement Unit) का गठन किया गया था।

- वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम परिवर्तित कर 'प्रवर्तन निदेशालय' (Enforcement Directorate) कर दिया गया।

- ED निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:

स्रोत: द हिंदू

भारतीय राजव्यवस्था

निशुल्क कानूनी सहायता

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, नालसा। मेन्स के लिये:निशुल्क कानूनी सहायता, संबंधित संवैधानिक प्रावधान और कानून। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में कानून एवं न्याय मंत्रालय ने लोकसभा को अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के बारे में सूचित किया, जिसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) के अवसर पर अक्तूबर 2021 में शुरू किया गया था।

सभी नागरिकों के लिये उचित, निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) मनाया जाता है।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस (NLSD) और संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

-

परिचय:

- वर्ष 1995 में पहली बार NLSD को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिये शुरू किया गया था।

- इसके तहत सिविल, आपराधिक और राजस्व न्यायालयों, न्यायाधिकरणों या अर्द्ध-न्यायिक कार्य करने वाले किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित मामलों में मुफ्त कानूनी सेवाएंँ प्रदान की जाती हैं।

- इस दिवस को देश के नागरिकों को कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत विभिन्न प्रावधानों और वादियों के अधिकारों से अवगत कराने हेतु मनाया जाता है। इस दिन प्रत्येक कानूनी क्षेत्राधिकार में सहायता शिविर, लोक अदालत एवं कानूनी सहायता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

-

संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 39A कहता है, राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे जिससे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिये कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।

- अनुच्छेद 14 और 22(1) भी राज्य के लिये कानून के समक्ष समानता और सभी के लिये समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाते हैं।

कानूनी सेवा प्राधिकरणों के उद्देश्य:

- मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह प्रदान करना।

- कानूनी जागरूकता का प्रसार।

- लोक अदालतों का आयोजन करना।

- वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution- ADR) तंत्र के माध्यम से विवादों के निपटारे को बढ़ावा देना। विभिन्न प्रकार के ADR तंत्र हैं- मध्यस्थता, सुलह, न्यायिक समझौता जिसमें लोक अदालत के माध्यम से निपटान या मध्यस्थता शामिल है।

- अपराध पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करना।

निशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये कानूनी सेवा संस्थान:

- राष्ट्रीय स्तर:

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA): इसका गठन कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत किया गया था। भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक है।

- राज्य स्तर:

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण: इसकी अध्यक्षता राज्य उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, जो इसका मुख्य संरक्षक है।

- ज़िला स्तर:

- ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण: ज़िले का ज़िला न्यायाधीश इसका पदेन अध्यक्ष होता है।

- तालुका/उप-मंडल स्तर:

- तालुका/उप-मंडल विधिक सेवा समिति: इसकी अध्यक्षता एक वरिष्ठ सिविल जज करता है।

- उच्च न्यायालय: उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति

- सर्वोच्च न्यायालय: सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति।

निशुल्क कानूनी सेवाएंँ प्राप्त करने के लिये पात्र व्यक्ति:

- महिलाएंँ और बच्चे

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य

- औद्योगिक कामगार

- सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।

- दिव्यांग व्यक्ति

- हिरासत में उपस्थित व्यक्ति वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है, अगर मामला सर्वोच्च न्यायालय से पहले किसी अन्य अदालत के समक्ष है और यदि मामला 5 लाख रुपए से कम का है तो वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाएगा।

- मानव तस्करी के शिकार या बेगार में संलग्न लोग।

स्रोत: पी.आई.बी.