जैव विविधता और पर्यावरण

बढ़ते समुद्र स्तर के संकेतक के रूप में प्रवाल भित्तियाँ

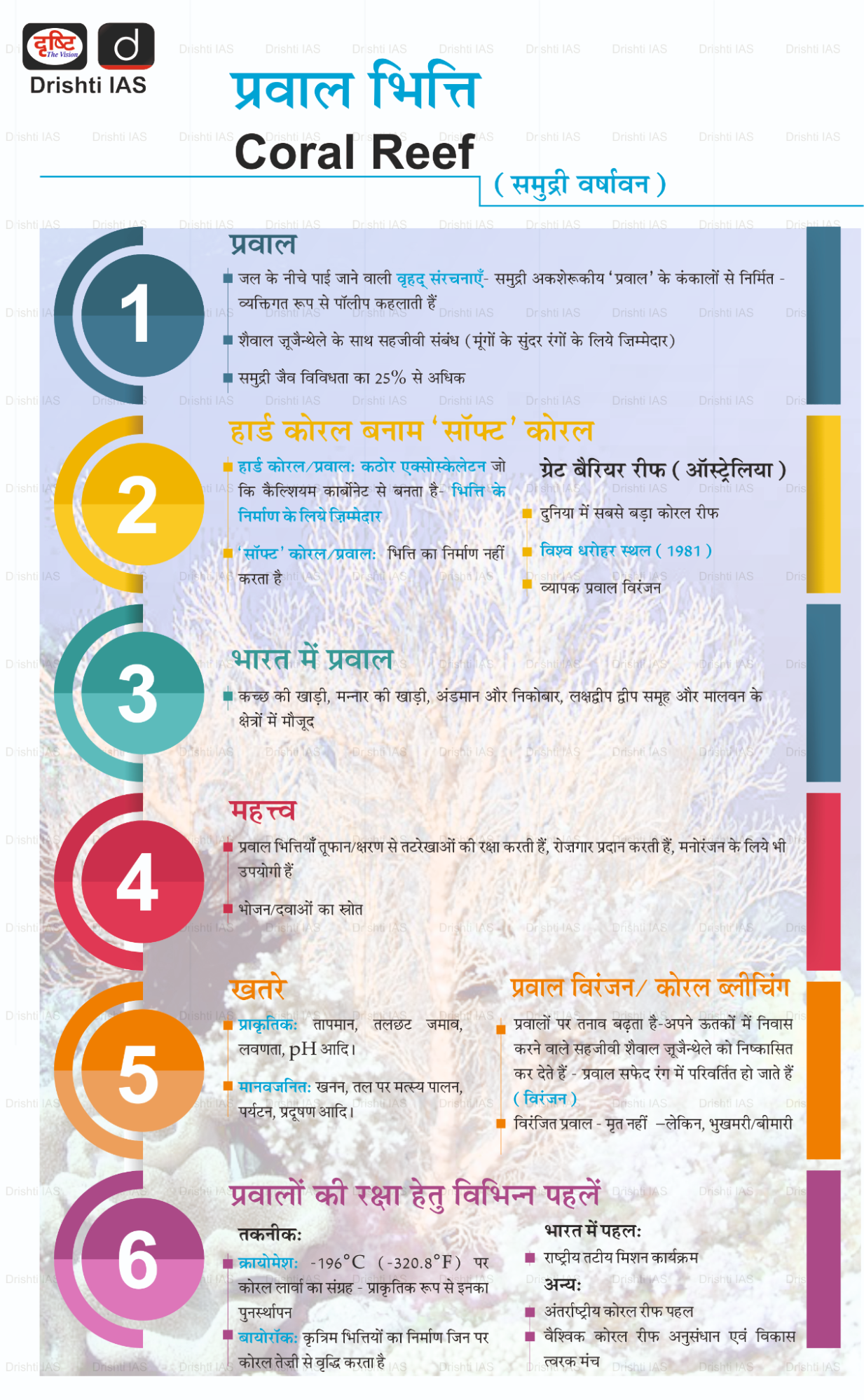

प्रिलिम्स के लिये: प्रवाल भित्तियाँ, प्रवाल विरंजन, समुद्री उष्ण तरंगें, अल नीनो, शैवाल प्रस्फुटन, मैंग्रोव, प्रवाल माइक्रोएटोल्स (छोटे प्रवाल चट्टान समूह)

मेन्स के लिये: प्रवाल भित्तियों और प्रवाल विरंजन के बारे में, समुद्र स्तर में वृद्धि के प्राकृतिक रिकॉर्डर के रूप में प्रवाल सूक्ष्म-एटोल, समुद्र स्तर में वृद्धि के कारण और प्रभाव, आगे की राह

चर्चा में क्यों?

मालदीव में प्रवाल माइक्रोएटोल्स पर किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि मध्य हिंद महासागर में समुद्र स्तर में वृद्धि तय समय-सीमा की तुलना में पहले शुरू हुई और अधिक तेज़ी से आगे बढ़ी। यह अध्ययन इस धारणा को चुनौती देता है कि समुद्र स्तर में महत्त्वपूर्ण वृद्धि 1990 के दशक में शुरू हुई थी। इससे जलवायु विज्ञान और तटीय नीतियों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं।

प्रवाल माइक्रोएटोल्स समुद्र स्तर में वृद्धि के प्राकृतिक अभिलेखक (रिकॉर्डर) कैसे हैं?

- प्राकृतिक अभिलेखक: प्रवाल माइक्रोएटोल्स डिस्क के आकार की प्रवाल कॉलोनियाँ होती हैं, जो ऊपर की ओर बढ़ना तब बंद कर देती हैं जब उनकी वृद्धि को न्यूनतम ज्वार स्तर (lowest tide levels) द्वारा सीमित कर दिया जाता है। इनकी ऊपरी सतह समुद्र स्तर में दीर्घकालिक परिवर्तनों को सीधे दर्शाती है, जिससे ये पिछले समुद्र स्तरों के प्राकृतिक अभिलेखक (रिकॉर्डर) बन जाती हैं।

- दीर्घकालिक स्थायित्व और सटीकता: प्रवाल माइक्रोएटोल्स दशकों या सदियों तक जीवित रह सकते हैं, जिससे वे समुद्र स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव का उच्च-रिज़ॉल्यूशन और निरंतर डेटा प्रदान कर सकते हैं।

- मालदीव के हुवाधू एटोल में माहुटीगाला रीफ पर किये गए अध्ययन में वर्ष 1930 से 2019 तक समुद्र के स्तर के परिवर्तनों को मापने के लिये पोरिटेस माइक्रोएटोल का अध्ययन किया गया।

- हिंद महासागर में समुद्र स्तर की गति में वृद्धि: एक शोध अध्ययन के अनुसार, पिछले लगभग 90 वर्षों में हिंद महासागर में समुद्र स्तर में लगभग 0.3 मीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो समुद्र स्तर वृद्धि की दर में तेज़ी को दर्शाता है।

- वृद्धि की दरें:

- 1930–1959: 1–1.84 मिमी/वर्ष

- 1960–1992: 2.76–4.12 मिमी/वर्ष

- 1990–2019: 3.91–4.87 मिमी/वर्ष

- वृद्धि की दरें:

- प्रमुख निष्कर्ष: अनुसंधान से यह स्पष्ट हुआ है कि इस क्षेत्र में समुद्र स्तर में वृद्धि की शुरुआत 1950 के दशक के उत्तरार्द्ध में ही हो गई थी, जबकि पूर्व में यह अनुमान लगाया गया था कि यह वृद्धि वर्ष 1990 के आस-पास शुरू हुई थी।

- पिछले 50 वर्षों में मालदीव, लक्षद्वीप और चागोस में समुद्र के स्तर में 30-40 सेमी. की वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ और तटीय कटाव का खतरा बढ़ गया है।

- प्रवाल वृद्धि: प्रवाल माइक्रोएटोल्स पर्यावरणीय कारकों जैसे- एल नीनो, हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) और 18.6-वर्षीय चंद्र चक्र से प्रभावित होते हैं।

- ये कारक प्रवाल (कोरल) के विकास के पैटर्न को प्रभावित कर सकते हैं, जो बदले में समुद्र स्तर में उतार-चढ़ाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

- प्रवाल माइक्रोएटोल्स में विकास की परतों (ग्रॉफ्थ बैंड्स) का अध्ययन करके, वैज्ञानिक समुद्र स्तर के इतिहास को पुनर्निर्मित कर सकते हैं, जिससे वे अतीत के उतार-चढ़ाव को ट्रैक कर पाते हैं और मालदीव तथा लक्षद्वीप जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में समुद्र स्तर वृद्धि की गति को समझ सकते हैं।

समुद्र-स्तर वृद्धि (SLR) क्या है और द्वीप राष्ट्रों पर इसका प्रभाव क्या है?

- समुद्र-स्तर वृद्धि (SLR) से तात्पर्य महासागर के स्तर में क्रमिक, दीर्घकालिक वृद्धि से है।

- जबकि वैश्विक औसत वृद्धि लगभग 3.2 मिमी. प्रतिवर्ष है, भारतीय महासागर में 3.3 मिमी. प्रतिवर्ष की तीव्र दर से वृद्धि हो रही है, जिससे मालदीव, लक्षद्वीप और चागोस द्वीपसमूह जैसे क्षेत्रों में प्रवाल विरंजन जैसी चुनौतियाँ और भी गंभीर हो रही हैं।

- समुद्र-स्तर वृद्धि के कारण:

- हिमनदों और बर्फ की चादरों का पिघलना

- ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से महासागरों में मीठे पानी की महत्त्वपूर्ण मात्रा बढ़ जाती है। वर्ष 2005-2013 के बीच, पिघलते ग्लेशियरों ने समुद्र-स्तर की वृद्धि में तापीय विस्तार की तुलना में लगभग दोगुना योगदान दिया।

- विशेष रूप से, वर्ष 1992 से 2016 के बीच ग्रीनलैंड के हिमावरण की हानि सात गुना बढ़ गई और अंटार्कटिका में यह हानि लगभग चार गुना रही।

- समुद्री जल का तापीय प्रसार:

- जैसे-जैसे पृथ्वी की जलवायु उष्ण होती है, समुद्री जल ऊष्मा को अवशोषित करता है, जिससे उसका विस्तार होता है और महासागरों का कुल आयतन बढ़ जाता है। यह तापीय प्रसार (Thermal Expansion) समुद्र-स्तर वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- भूजल क्षय और स्थल जल परिवर्तन:

- भूजल का क्षय, साथ ही जलभृतों (Aquifers), नदियों, झीलों और मृदा की नमी में होने वाले परिवर्तन, अतिरिक्त जल को समुद्रों की ओर प्रवाहित करते हैं, जिससे समुद्र-स्तर वृद्धि और अधिक बढ़ जाती है।

- वर्ष 1880 से अब तक वैश्विक समुद्र-स्तर लगभग 21-24 सेमी. बढ़ चुका है, जबकि वर्ष 2023 में इसका स्तर वर्ष 1993 की तुलना में 101.4 मिमी. अधिक दर्ज किया गया।

- हिमनदों और बर्फ की चादरों का पिघलना

- द्वीपीय देशों पर SLR का प्रभाव:

- भूमि और आवास की हानि: बढ़ता समुद्र तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर देता है, स्वच्छ जल का लवणीकरण करता है और आवास नष्ट करता है। उदाहरण: मालदीव और तुवालु अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। कोरल ब्लीचिंग तथा मैंग्रोव के क्षय से प्राकृतिक सुरक्षा और कमज़ोर हो जाती है।

- जल और खाद्य असुरक्षा: लवणीय जल के अतिक्रमण से जलभृत दूषित होते हैं और कृषि को नुकसान पहुँचाती है, वहीं प्रवाल भित्तियों के क्षरण से मछली भंडार घट जाते हैं। उदाहरण: किरिबाती और मार्शल द्वीप गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं।

- चरम जलवायु घटनाएँ: तीव्र चक्रवात, तूफान और बाढ़ अवसंरचना व अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुँचाते हैं। उदाहरण: वर्ष 2019 में आए हरिकेन डोरियन के कारण बहामास को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति हुई।

- सामाजिक-आर्थिक व्यवधान: समुद्र तट का अपरदन और प्रवाल भित्तियों का विनाश पर्यटन आय को कम कर देता है, वहीं तूफानी क्षति से विकास कार्यों के लिये निर्धारित बजट प्रभावित हो जाता है। उदाहरण: बारबाडोस में पर्यटन निरंतर गिरावट का सामना कर रहा है। संपूर्ण समुदाय विस्थापित हो सकता है, जिससे जलवायु शरणार्थी उत्पन्न हो सकते हैं।

- स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जोखिम: बढ़ते तापमान के कारण वेक्टर जनित रोग (डेंगू, चिकनगुनिया) फैलते हैं, जबकि जबरन पलायन के कारण सांस्कृतिक क्षरण और पहचान का ह्रास होता है।

निष्कर्ष

कोरल माइक्रोएटोल्स पर किये गए शोध से पता चलता है कि मध्य हिंद महासागर में समुद्र-स्तर की वृद्धि पहले ही शुरू हो गई थी और यह पहले की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ी। मालदीव और लक्षद्वीप जैसे क्षेत्रों के लिये यह इस बात पर बल देता है कि वहाँ जलवायु-अनुकूल (climate-resilient) अवसंरचना, सतत् तटीय नीतियाँ, उत्सर्जन में कमी और परिष्कृत समुद्र-स्तर पूर्वानुमानों के आधार पर बेहतर अनुकूलन रणनीतियाँ विकसित की जाएँ।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कोरल माइक्रोएटोल जैसे प्राकृतिक रिकॉर्डर जलवायु परिवर्तन और समुद्र-स्तर में वृद्धि को समझने में आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों का पूरक कैसे बन सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं।

- विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य-क्षेत्रों में स्थित हैं।

- उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की अपेक्षा, प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं? (2014)

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

- कच्छ की खाड़ी

- मन्नार की खाड़ी

- सुंदरबन

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. उदाहरण के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिये। (2019)

प्रश्न. जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2025)

मुख्य परीक्षा

भारत में न्यायिक नियुक्तियों की कॉलेजियम प्रणाली

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम प्रणाली द्वारा अनुशंसित दो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ 34 न्यायाधीशों की अपनी पूर्ण स्वीकृत शक्ति प्राप्त कर ली है।

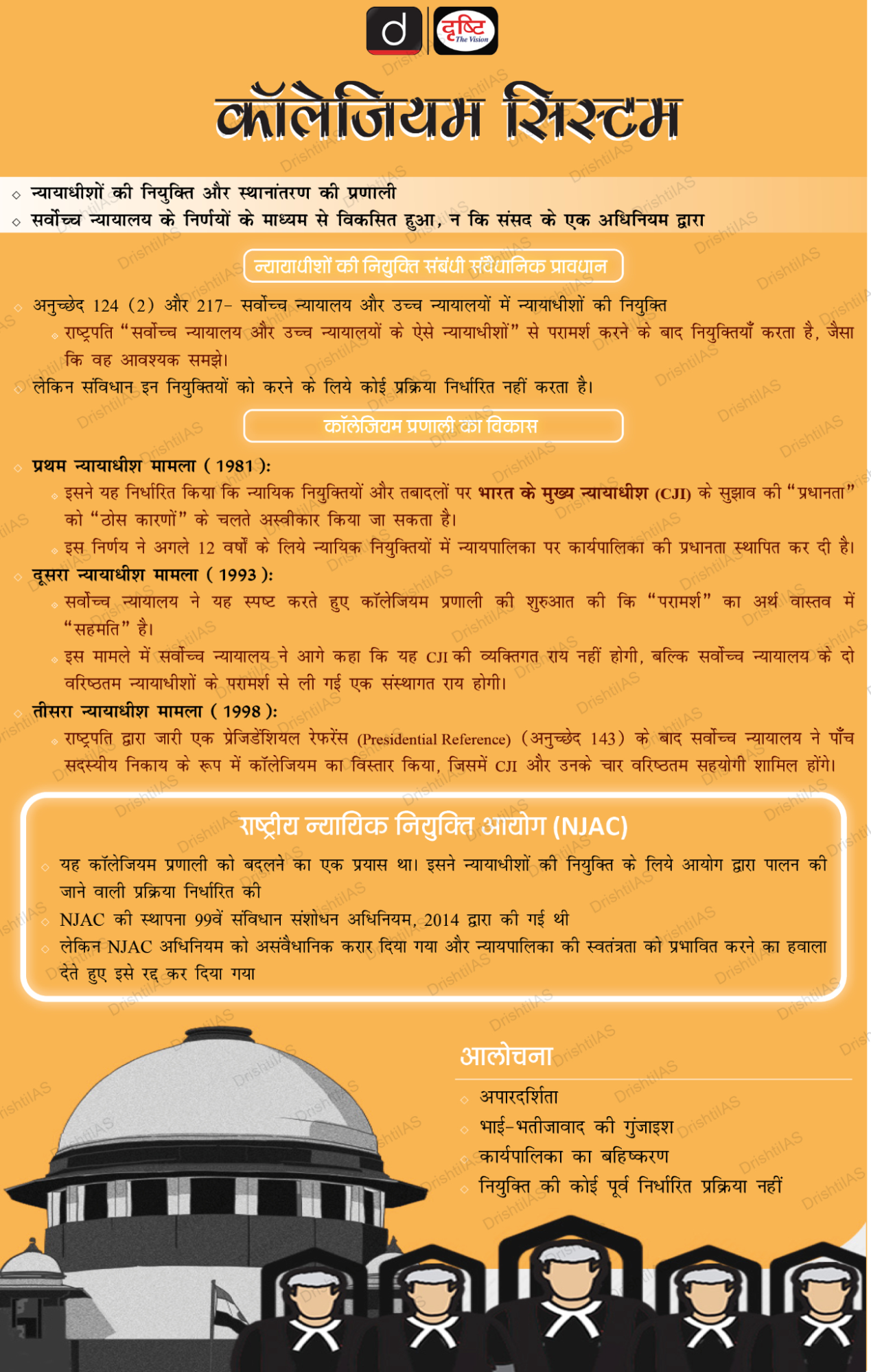

कॉलेजियम प्रणाली क्या है?

- परिचय: यह भारत की न्यायिक व्यवस्था है जिसके माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण किया जाता है।

- यह प्रत्यक्ष संविधान में उल्लिखित प्रावधान नहीं है, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णयों, विशेष रूप से ‘तृतीय न्यायाधीश मामले’ से विकसित हुआ है।

कॉलेजियम प्रणाली का विकास

- प्रथम न्यायाधीश केस (1981): सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में संविधान के अनुच्छेद 124(2) और अनुच्छेद 217 में प्रयुक्त ‘परामर्श’ शब्द का अर्थ ‘सहमति’ नहीं है।

- इस निर्णय ने न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका (Executive) को न्यायपालिका पर वरीयता दी।

- द्वितीय न्यायाधीश केस (1993): सर्वोच्च न्यायालय ने प्रथम न्यायाधीश मामले को पलटते हुए कहा कि न्यायिक नियुक्तियों में ‘परामर्श’ का अर्थ वास्तव में ‘सहमति’ है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) की सलाह राष्ट्रपति के लिये बाध्यकारी होगी। यह सलाह देने से पहले CJI को अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों से परामर्श करना होगा।

- इस निर्णय ने कॉलेजियम प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में न्यायपालिका को प्राथमिकता मिली।

- तृतीय न्यायाधीश केस (1998): सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेजियम का विस्तार करते हुए कहा कि इसमें CJI के साथ न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होंगे।

- कॉलेजियम की संरचना:

- सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम: CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- उच्च न्यायालय कॉलेजियम: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दो वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- सरकार की भूमिका: सरकार आपत्तियाँ दर्ज करा सकती है, लेकिन यदि कॉलेजियम अपनी अनुशंसा दोहराता है तो नियुक्तियाँ बाध्यकारी होती हैं।

न्यायाधीशों की नियुक्ति का संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 124: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करके की जाती है।

- अनुच्छेद 217: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI, राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है।

- तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127): यदि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का कोरम उपलब्ध न हो, तो CJI राष्ट्रपति की सहमति से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं।

- कार्यवाहक CJI (अनुच्छेद 126): रिक्ति/अनुपस्थिति की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश।

- सेवानिवृत्त न्यायाधीश (अनुच्छेद 128): राष्ट्रपति की सहमति से, CJI किसी सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से निर्दिष्ट अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं।

- नियुक्ति प्रक्रिया:

- CJI: सेवानिवृत्त होने वाले CJI अपने उत्तराधिकारी की अनुशंसा करते हैं, जो प्रायः वरिष्ठता के आधार पर होता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश: CJI, कॉलेजियम सदस्यों और उम्मीदवार के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करके अनुशंसा की प्रक्रिया शुरू करते हैं। उनके विचार लिखित रूप में दर्ज किये जाते हैं।

- कॉलेजियम की अनुशंसा विधि मंत्री को भेजी जाती है और फिर प्रधानमंत्री को, जो राष्ट्रपति को नियुक्ति के लिये सलाह देते हैं।

- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश: उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके की जाती है।

- अवर न्यायाधीशों (Puisne Judges) की नियुक्ति की प्रक्रिया भी यही है, अंतर केवल इतना है कि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है।

नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली के पक्ष और विपक्ष में तर्क क्या हैं?

पक्ष में तर्क:

- शक्तियों का पृथक्करण: यह न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र बनाए रखता है। न्यायाधीश बिना भय, दबाव या हस्तक्षेप के अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकते हैं, जिससे शक्तियों के पृथक्करण (अनुच्छेद 50) के सिद्धांत की रक्षा होती है।

- न्यायिक अखंडता का संरक्षण: वरिष्ठ न्यायाधीश संभावित न्यायाधीशों की विधिक दक्षता, ईमानदारी और उपयुक्तता का आकलन करने की सबसे अच्छी स्थिति में होते हैं।

- न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों का चयन करना न्यायपालिका को एक संस्था के रूप में उसकी गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने में सहायक होता है।

- कॉलेजियम प्रणाली नियुक्तियों में भ्रष्टाचार के जोखिम को कम करती है।

विपक्ष में तर्क:

- पारदर्शिता का अभाव: यह प्रणाली मुख्यतः गोपनीय तरीके से कार्य करती है और इसमें कोई प्रकाशित प्रक्रिया या वस्तुनिष्ठ मानदंड नहीं है। इससे भाई-भतीजावाद और पक्षपात को बढ़ावा मिल सकता है (जिसे प्रायः ‘अंकल जज सिंड्रोम’ कहा जाता है)।

- शक्ति का दुरुपयोग: कॉलेजियम प्रणाली कुछ न्यायाधीशों के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण कर देती है, जिससे न्यायिक नियुक्तियों में अनियंत्रित अधिकार को लेकर चिंता बढ़ती है।

- समुदायों का असमान प्रतिनिधित्व: आँकड़ों से न्यायिक नियुक्तियों में महत्त्वपूर्ण असमानता का पता चलता है, जिसमें 79% उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (2018-2022) उच्च जाति की पृष्ठभूमि से हैं, जबकि हाशिये पर रहने वाले समुदायों का प्रतिनिधित्व कम है।

- सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं की संख्या केवल 4% है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2024 में उच्च न्यायालयों में 331 न्यायिक रिक्तियाँ थीं, जो कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत नियुक्तियों में देरी को दर्शाती हैं।

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC): यह भारत में प्रस्तावित एक संवैधानिक निकाय था, जिसे 99वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2014 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करके एक अधिक पारदर्शी और योग्यता-आधारित प्रक्रिया लाना था।

- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (सामान्यतः चौथे न्यायाधीश मामले, 2015 के रूप में जाना जाता है) में सर्वोच्च न्यायालय ने 99वें संविधान संशोधन और NJAC को असंवैधानिक तथा न्यायिक स्वतंत्रता के लिये खतरा मानते हुए रद्द कर दिया, क्योंकि वे न्यायिक नियुक्तियों में अधिक कार्यकारी भागीदारी की अनुमति प्रदान करते थे।

निष्कर्ष:

यद्यपि कॉलेजियम प्रणाली पर समय-समय पर आलोचना की गई है, फिर भी यह भारत की न्यायिक स्वतंत्रता की आधारशिला बनी हुई है। इसमें संतुलन और नियंत्रण की व्यवस्था, पारदर्शिता में वृद्धि तथा योग्यता-आधारित निगरानी को शामिल करके इसे और अधिक मज़बूत बनाया जा सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि यह कार्यपालिका के प्रभाव से पूर्णतः स्वतंत्र रहे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के बीच एक विवादित क्षेत्र बनी हुई हैं। कॉलेजियम प्रणाली के विकास और चुनौतियों का परीक्षण कीजिए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक पुनरावलोकन से परे कर दिया।

- भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

मुख्य परीक्षा

भारत में ज़मानत की शर्तें

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत उन क्षेत्रों के लिये संघीय निधियों में कटौती की जाएगी जहाँ कैशलेस बेल (नकद रहित ज़मानत) की अनुमति दी जाती है। इस कदम ने भारत में ज़मानत सुधारों पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

- कैशलेस बेल के तहत, छोटे अपराधों में बिना किसी धनराशि जमा किये रिहाई दी जाती है, बशर्ते अदालत में उपस्थित होने की शर्तों का पालन किया जाए। इसके विपरीत, पारंपरिक ज़मानत/बेल में नकद या संपत्ति की ज़मानत देनी पड़ती है।

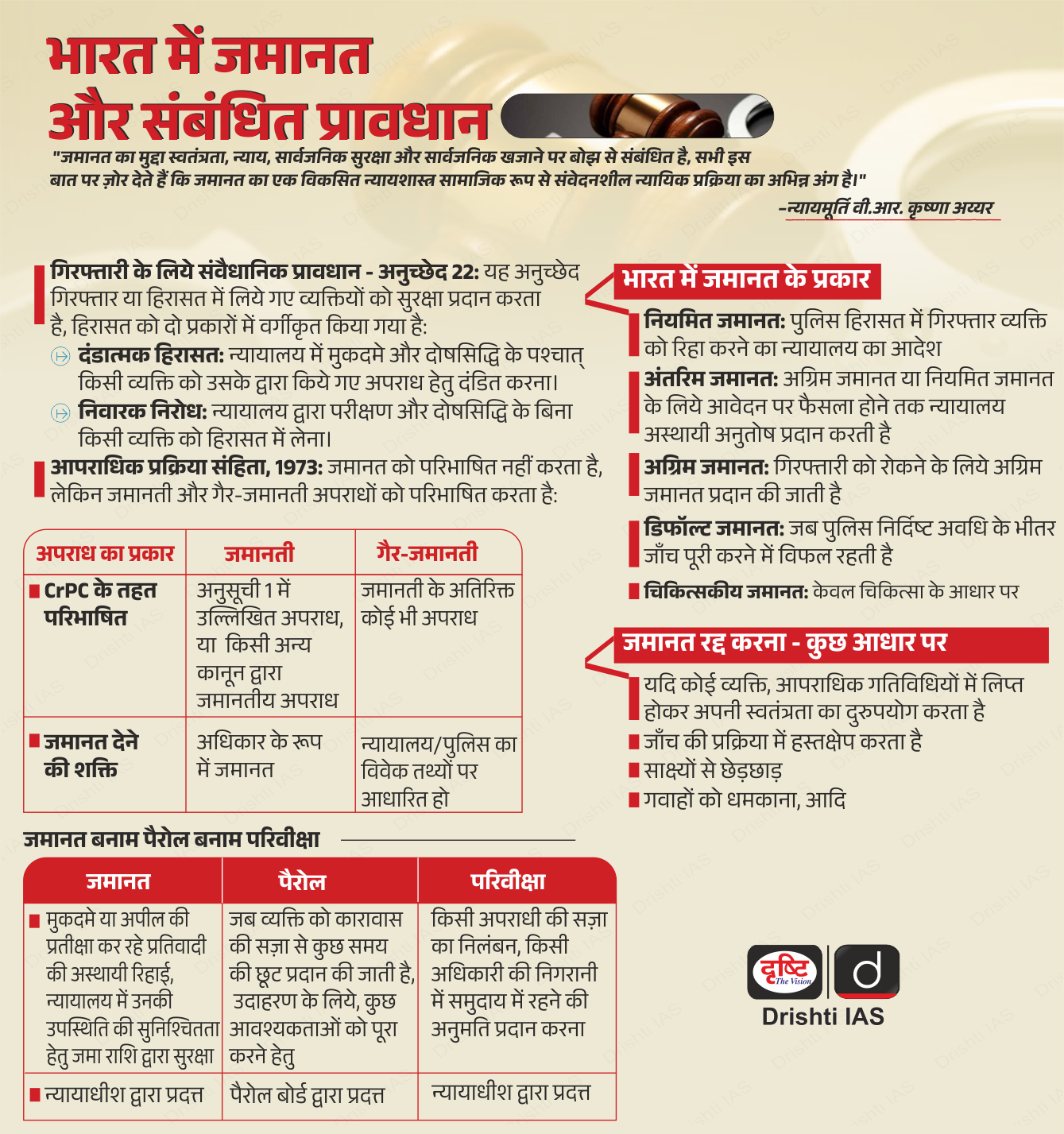

भारत में ज़मानत (बेल) की शर्तें क्या हैं?

- भारत में ज़मानत: ज़मानत किसी अभियुक्त की सुनवाई से पूर्व सशर्त रिहाई है, जो निर्दोष होने की धारणा पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त न तो फरार हो, न सबूतों से छेड़छाड़ करे और न ही गवाहों को प्रभावित करे।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का अध्याय 35, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 का स्थान लिया है, ज़मानत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

- बॉण्ड (Bond): यह अभियुक्त द्वारा दिया गया एक लिखित वचन होता है कि वह सुनवाई में उपस्थित होगा और ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा। इसके लिये आमतौर पर नकद राशि (अपराध और आर्थिक स्थिति के आधार पर राशि) जमा करनी होती है।

- ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर नकद जमा राशि ज़ब्त की जा सकती है। मुकदमे के अंत में, परिणाम चाहे जो भी हो, यह राशि वापस की जा सकती है।

- यदि अभियुक्त तत्काल भुगतान नहीं कर सकता, तो अदालत व्यक्तिगत ज़मानत (PR) बॉण्ड पर रिहाई की अनुमति दे सकती है, साथ ही नकदी की व्यवस्था करने के लिये समय भी दिया जा सकता है।

- बेल बॉण्ड: बेल बॉण्ड किसी तीसरे पक्ष (परिवार, मित्र या नियोक्ता) की ओर से दी गई गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा और मुकदमे के लिये उपस्थित होगा।

- प्रतिभू एक राशि जमा कर सकता है, जो अभियुक्त के फरार होने पर ज़ब्त की जा सकती है। न्यायालय प्रतिभू के दस्तावेज़ों, वित्तीय स्थिति और निवास की जाँच करती हैं तथा कुछ मामलों में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है।

भारत में ज़मानत सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- आर्थिक असमानता और भेदभाव: नकद और प्रतिभू-आधारित ज़मानत का प्रभाव गरीब और हाशिये पर रहने वाले वर्गों पर असमान रूप से पड़ता है। कई विचाराधीन कैदी मामूली अपराधों के लिये भी पैसा, संपत्ति या स्थानीय प्रतिभू की व्यवस्था नहीं कर पाते।

- विधि आयोग (268वीं रिपोर्ट) का कहना है कि यह संविधान में प्रदत्त समानता और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन है।

- यह गलत धारणा कि सभी अभियुक्तों के पास आर्थिक या सामाजिक संसाधनों तक पहुँच है, ‘बेल नॉट, जेल (bail, not jail)’ के सिद्धांत को अप्रभावी बना देती है।

- कमज़ोर प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय: न्यायालय प्राय: समय पर ज़मानत देने या उसे अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करतीं। मानकीकृत प्रक्रिया की कमी ज़मानत देने या न देने में मनमानी करती है।

- न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब: मामलों के लंबित रहने और न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ के कारण विचाराधीन कैदियों को मुकदमे से पहले लंबे समय तक अभिरक्षा में रहना पड़ता है। इन देरी के चलते कई बार अभियुक्त अपने कथित अपराध की संभावित सज़ा से भी अधिक समय जेल में बिता देते हैं।

- भारत की जेलों में बंद लगभग 70% कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई मुकदमे से पहले महीनों या वर्षों तक जेल में रहते हैं।

- संवैधानिक और मानवाधिकार उल्लंघन: ज़मानत संबंधी प्रथाएँ संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) के अनुरूप होनी चाहिये।

- अत्यधिक प्री-ट्रायल अभिरक्षा निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

भारत की ज़मानत प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- ज़मानत याचिकाओं का समयबद्ध निस्तारण: अनावश्यक प्री-ट्रायल अभिरक्षा से बचने के लिये ज़मानत देने हेतु सख्त समय-सीमाएँ लागू की जानी चाहिये।

- सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर दिया कि ‘बेल नॉट, जेल’ सिद्धांत को सामान्य नियम के रूप में अपनाया जाना चाहिये और समय पर ज़मानत प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- रिपोर्टिंग शर्तें और निगरानी तंत्र जैसे गैर-अभिरक्षा विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिये। इससे जेलों में भीड़ कम होगी और अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।

- वंचित अभियुक्तों के लिये वित्तीय सहायता: ज़मानत देने में असमर्थ लोगों को धन उपलब्ध कराने हेतु गरीब कैदियों को सहायता (2023) जैसी योजनाओं का विस्तार करना।

- यह गरीबों की असमान रूप से होने वाली कारावास की घटनाओं को कम करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।

- व्यक्तिगत ज़मानत के उपयोग का विस्तार करना: छोटे और अहिंसक अपराधों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा बॉण्ड या गैर-मौद्रिक शर्तों को प्रोत्साहित करना। यह जवाबदेही बनाए रखते हुए वित्तीय बाधाओं के बिना स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

- कानूनी सहायता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करना: सरल और त्वरित ज़मानत प्रक्रियाएँ अत्यधिक भीड़ को कम कर सकती हैं, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं तथा गरीबी के अपराधीकरण को रोक सकती हैं।

- विचाराधीन कैदियों को ज़मानत प्रक्रिया में सहायता करने के लिये अर्द्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और वकीलों को तैनात करना।

- माधव हयवादनराव होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कानूनी सलाह या वकील की सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है, यह कोई दान-धर्म या चैरिटी नहीं है।

- डिजिटल और प्रशासनिक सुधार: ज़मानत, ज़मानतदारों और विचाराधीन मामलों के केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें। सॉल्वेंसी प्रमाण-पत्रों के कारण मुंबई की अदालतों जैसी देरी से बचने के लिये बॉण्ड या ज़मानतदारों के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “जेल नहीं, ज़मानत”: भारत की वर्तमान ज़मानत प्रणाली के संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के संदर्भ मे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।

- कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)