मुख्य परीक्षा

भारत में ज़मानत की शर्तें

- 03 Sep 2025

- 52 min read

चर्चा में क्यों?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसके तहत उन क्षेत्रों के लिये संघीय निधियों में कटौती की जाएगी जहाँ कैशलेस बेल (नकद रहित ज़मानत) की अनुमति दी जाती है। इस कदम ने भारत में ज़मानत सुधारों पर नई चर्चाओं को जन्म दिया है।

- कैशलेस बेल के तहत, छोटे अपराधों में बिना किसी धनराशि जमा किये रिहाई दी जाती है, बशर्ते अदालत में उपस्थित होने की शर्तों का पालन किया जाए। इसके विपरीत, पारंपरिक ज़मानत/बेल में नकद या संपत्ति की ज़मानत देनी पड़ती है।

भारत में ज़मानत (बेल) की शर्तें क्या हैं?

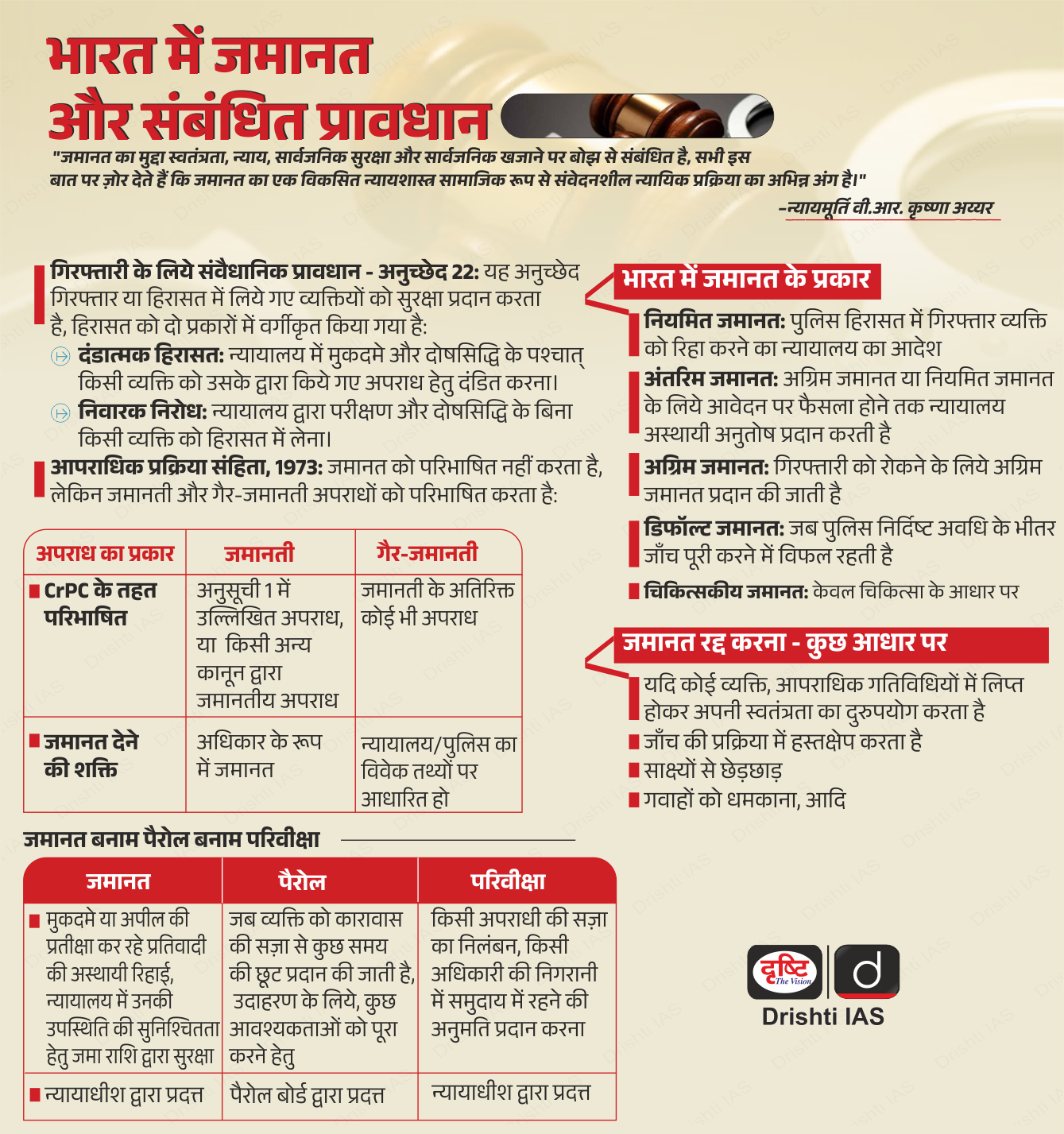

- भारत में ज़मानत: ज़मानत किसी अभियुक्त की सुनवाई से पूर्व सशर्त रिहाई है, जो निर्दोष होने की धारणा पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त न तो फरार हो, न सबूतों से छेड़छाड़ करे और न ही गवाहों को प्रभावित करे।

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का अध्याय 35, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 का स्थान लिया है, ज़मानत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

- बॉण्ड (Bond): यह अभियुक्त द्वारा दिया गया एक लिखित वचन होता है कि वह सुनवाई में उपस्थित होगा और ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा। इसके लिये आमतौर पर नकद राशि (अपराध और आर्थिक स्थिति के आधार पर राशि) जमा करनी होती है।

- ज़मानत की शर्तों का उल्लंघन होने पर नकद जमा राशि ज़ब्त की जा सकती है। मुकदमे के अंत में, परिणाम चाहे जो भी हो, यह राशि वापस की जा सकती है।

- यदि अभियुक्त तत्काल भुगतान नहीं कर सकता, तो अदालत व्यक्तिगत ज़मानत (PR) बॉण्ड पर रिहाई की अनुमति दे सकती है, साथ ही नकदी की व्यवस्था करने के लिये समय भी दिया जा सकता है।

- बेल बॉण्ड: बेल बॉण्ड किसी तीसरे पक्ष (परिवार, मित्र या नियोक्ता) की ओर से दी गई गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त ज़मानत की शर्तों का पालन करेगा और मुकदमे के लिये उपस्थित होगा।

- प्रतिभू एक राशि जमा कर सकता है, जो अभियुक्त के फरार होने पर ज़ब्त की जा सकती है। न्यायालय प्रतिभू के दस्तावेज़ों, वित्तीय स्थिति और निवास की जाँच करती हैं तथा कुछ मामलों में सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होती है।

भारत में ज़मानत सुधारों की आवश्यकता क्यों है?

- आर्थिक असमानता और भेदभाव: नकद और प्रतिभू-आधारित ज़मानत का प्रभाव गरीब और हाशिये पर रहने वाले वर्गों पर असमान रूप से पड़ता है। कई विचाराधीन कैदी मामूली अपराधों के लिये भी पैसा, संपत्ति या स्थानीय प्रतिभू की व्यवस्था नहीं कर पाते।

- विधि आयोग (268वीं रिपोर्ट) का कहना है कि यह संविधान में प्रदत्त समानता और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन है।

- यह गलत धारणा कि सभी अभियुक्तों के पास आर्थिक या सामाजिक संसाधनों तक पहुँच है, ‘बेल नॉट, जेल (bail, not jail)’ के सिद्धांत को अप्रभावी बना देती है।

- कमज़ोर प्रक्रिया संबंधी सुरक्षा उपाय: न्यायालय प्राय: समय पर ज़मानत देने या उसे अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करने हेतु बनाए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करतीं। मानकीकृत प्रक्रिया की कमी ज़मानत देने या न देने में मनमानी करती है।

- न्यायिक प्रक्रियाओं में विलंब: मामलों के लंबित रहने और न्यायालयों पर अत्यधिक बोझ के कारण विचाराधीन कैदियों को मुकदमे से पहले लंबे समय तक अभिरक्षा में रहना पड़ता है। इन देरी के चलते कई बार अभियुक्त अपने कथित अपराध की संभावित सज़ा से भी अधिक समय जेल में बिता देते हैं।

- भारत की जेलों में बंद लगभग 70% कैदी विचाराधीन हैं, जिनमें से कई मुकदमे से पहले महीनों या वर्षों तक जेल में रहते हैं।

- संवैधानिक और मानवाधिकार उल्लंघन: ज़मानत संबंधी प्रथाएँ संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) के अनुरूप होनी चाहिये।

- अत्यधिक प्री-ट्रायल अभिरक्षा निर्दोषता की धारणा के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

भारत की ज़मानत प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- ज़मानत याचिकाओं का समयबद्ध निस्तारण: अनावश्यक प्री-ट्रायल अभिरक्षा से बचने के लिये ज़मानत देने हेतु सख्त समय-सीमाएँ लागू की जानी चाहिये।

- सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI (2022) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर दिया कि ‘बेल नॉट, जेल’ सिद्धांत को सामान्य नियम के रूप में अपनाया जाना चाहिये और समय पर ज़मानत प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- रिपोर्टिंग शर्तें और निगरानी तंत्र जैसे गैर-अभिरक्षा विकल्पों को बढ़ावा देना चाहिये। इससे जेलों में भीड़ कम होगी और अपराध की पुनरावृत्ति को रोका जा सकेगा।

- वंचित अभियुक्तों के लिये वित्तीय सहायता: ज़मानत देने में असमर्थ लोगों को धन उपलब्ध कराने हेतु गरीब कैदियों को सहायता (2023) जैसी योजनाओं का विस्तार करना।

- यह गरीबों की असमान रूप से होने वाली कारावास की घटनाओं को कम करता है और संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुरूप है।

- व्यक्तिगत ज़मानत के उपयोग का विस्तार करना: छोटे और अहिंसक अपराधों के लिये व्यक्तिगत सुरक्षा बॉण्ड या गैर-मौद्रिक शर्तों को प्रोत्साहित करना। यह जवाबदेही बनाए रखते हुए वित्तीय बाधाओं के बिना स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

- कानूनी सहायता और प्रक्रियात्मक सुरक्षा को सुदृढ़ करना: सरल और त्वरित ज़मानत प्रक्रियाएँ अत्यधिक भीड़ को कम कर सकती हैं, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं तथा गरीबी के अपराधीकरण को रोक सकती हैं।

- विचाराधीन कैदियों को ज़मानत प्रक्रिया में सहायता करने के लिये अर्द्ध-कानूनी स्वयंसेवकों और वकीलों को तैनात करना।

- माधव हयवादनराव होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य (1978) मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कानूनी सलाह या वकील की सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य का दायित्व है, यह कोई दान-धर्म या चैरिटी नहीं है।

- डिजिटल और प्रशासनिक सुधार: ज़मानत, ज़मानतदारों और विचाराधीन मामलों के केंद्रीकृत डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखें। सॉल्वेंसी प्रमाण-पत्रों के कारण मुंबई की अदालतों जैसी देरी से बचने के लिये बॉण्ड या ज़मानतदारों के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “जेल नहीं, ज़मानत”: भारत की वर्तमान ज़मानत प्रणाली के संवैधानिक और मानवाधिकार संबंधी निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के संदर्भ मे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- जब कोई कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह उसके अधिकार का मामला बन जाता है।

- कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिये राज्य सरकारों के अपने नियम हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)