अंतर्राष्ट्रीय संबंध

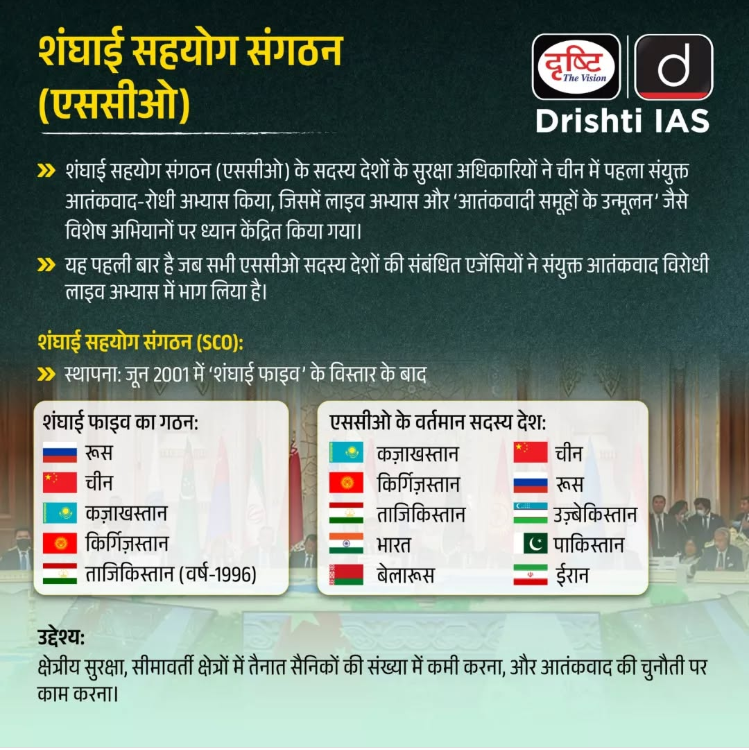

25वाँ शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन

प्रिलिम्स के लिये: शंघाई सहयोग संगठन, पहलगाम हमला, कैलाश मानसरोवर यात्रा, ब्रिक्स, वास्तविक नियंत्रण रेखा

मेन्स के लिये: भारत की विदेश नीति और रणनीतिक स्वायत्तता, भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध और सीमा प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया।

2025 SCO शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या हैं?

- आतंकवाद का विरोध: तियानजिन घोषणापत्र में पहलगाम हमले सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की गई तथा आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही को समाप्त करने का आह्वान किया गया और इस बात का विरोध किया गया कि उग्रवादी समूहों का उपयोग भाड़े के उद्देश्यों (Mercenary Purposes) के लिये किया जाए।

- सदस्यता और साझेदारियाँ: लाओस को साझेदार देश (Partner Country) के रूप में स्वीकार किया गया, जिससे शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की कुल संख्या बढ़कर 27 हो गई है जिसमें 10 सदस्य देश (भारत सहित) और 17 साझेदार देश शामिल हैं।

- वैश्विक शासन: वैश्विक शासन पहल (Global Governance Initiative- GGI) का प्रस्ताव संप्रभु समानता, बहुपक्षवाद और एक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये किया गया था। GGI भारत के "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- इसके अतिरिक्त सदस्य देशों ने आर्थिक प्रतिबंधों सहित एकतरफा बलपूर्वक उपायों का विरोध किया, जो संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

- सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का संवर्द्धन: इसने नाजीवाद, नव-नाजीवाद, नस्लवाद और विदेशी-द्वेष के महिमामंडन के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत किया।

- सदस्य देशों के बीच लोगों के बीच संपर्क तथा आपसी सम्मान और सहयोग के महत्त्व की पुनः पुष्टि की गई।

- शिखर सम्मेलन में गाजा और ईरान में सैन्य कार्रवाई की निंदा की गई तथा अफगानिस्तान में स्थायी शांति के लिये समावेशी शासन पर जोर दिया गया।

- आर्थिक एवं विकास सहयोग: शिखर सम्मेलन में वैश्विक व्यापार को स्थिर करने, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश का विस्तार करने तथा SCO विकास बैंक की स्थापना पर जोर दिया गया।

वैश्विक बहुपक्षवाद में SCO की भूमिका क्या है?

- भू-राजनीतिक पहुँच का विस्तार: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) अब अपने मध्य एशियाई उद्गम से आगे बढ़ चुका है और वर्तमान में यह विश्व की लगभग 23% GDP और 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है।

- इसकी बढ़ती सदस्यता और साझेदारियाँ (जैसे, तुर्की, जो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) का सदस्य है, SCO का वार्ता साझेदार है) पारंपरिक पश्चिमी गठबंधनों को चुनौती देने की इसकी क्षमता को प्रदर्शित करती हैं।

- यह वैश्विक दक्षिण (Global South) की आवाज़ों को वह मंच प्रदान करता है, जिससे वे पुराने और अप्रासंगिक वैश्विक ढाँचों तक सीमित न रहें।

- सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी उपाय: शंघाई सहयोग संगठन (SCO) विशेषकर अफ़ग़ानिस्तान में, नाटो द्वारा छोड़े गए सुरक्षा शून्य को भरने का प्रयास करता है। इसके लिए अफगानिस्तान संपर्क समूह (ACG) जैसी व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं।

- ताशकंद (उज़्बेकिस्तान) स्थित SCO की क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (RATS), आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सहयोग को मज़बूत करती है।

- संपर्कता और आर्थिक एकीकरण: SCO मध्य एशिया में संपर्कता का उत्प्रेरक है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं को बढ़ावा देता है, जो व्यापार और आपसी विश्वास को मजबूत करती हैं।

- SCO बिज़नेस काउंसिल और इंटरबैंक कंसोर्टियम बहुपक्षीय आर्थिक परियोजनाओं को आगे बढ़ाते हैं।

- सभ्यतागत और विकासात्मक सहयोग का मंच: SCO में भारत की पहलकदमियाँ, जैसे स्टार्ट-अप्स, पारंपरिक चिकित्सा, बौद्ध धरोहर और डिजिटल समावेशन इसकी क्षमता को दर्शाती हैं कि यह सरकारों से परे जाकर जनता-से-जनता के संबंधों को मज़बूत कर सकता है।

- SCO स्वयं को समावेशी विकास के मंच के रूप में स्थापित कर रहा है, जो वैश्विक दक्षिण (Global South) की आकांक्षाओं से मेल खाता है।

- वैश्विक संस्थाओं का सुधार: SCO के सदस्य संयुक्त राष्ट्र (UN) सुधार और अधिक समावेशी वैश्विक शासन की मांग करते हैं, ताकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने ढाँचों के प्रभुत्व को चुनौती दी जा सके।

- सार्वभौमिक समानता (sovereign equality) और बहुध्रुवीयता (multipolarity) का समर्थन करके SCO एक अधिक लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था स्थापित करना चाहता है।

SCO की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- कमज़ोर सुरक्षा तंत्र: RATS अभ्यासों का आयोजन तो करता है, लेकिन वास्तविक आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बहुत कम कार्य करता है। पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों को शामिल करना, जिनका स्वयं आतंकवाद से संबंध रहा है, इसकी विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

- असमान शक्ति संतुलन: मध्य एशियाई देश प्रायः स्वयं को चीन और रूस के प्रभुत्व में महसूस करते हैं, न कि समान साझेदार के रूप में।

- समानता और पारस्परिक सम्मान की ‘शंघाई स्पिरिट (Shanghai Spirit)’ वास्तविकता से अधिक बयानबाजी बनी हुई है।

- समानता और आपसी सम्मान की ‘शंघाई भावना’ व्यवहार की अपेक्षा भाषणों में अधिक दिखाई देती है।

- अप्रभावी आर्थिक एकीकरण: SCO के समझौते (जैसे परिवहन समझौता) का क्रियान्वयन बेहद कमज़ोर रहा है। मध्य एशिया के भीतर अंतर-क्षेत्रीय व्यापार अभी भी एकल अंकों में है, जो ASEAN के 25% से काफी पीछे है।

- मध्य एशिया में व्यापार वृद्धि स्थानीय गतिशीलताओं से प्रेरित है, न कि SCO की पहलों से।

- ASEAN के विपरीत, जो संस्थाओं को क्रियाशील रखते हुए विवादों का प्रबंधन करता है, SCO की तुलना SAARC से की जाती है, जो शिखर सम्मेलनों में तो सक्रिय है, लेकिन परिणाम देने में कमज़ोर है।

- सहयोग को संस्थागत रूप देने में विफलता: अनेक प्रयासों के बावजूद SCO विकास, ऊर्जा और मुक्त व्यापार के क्षेत्रों में मज़बूत ढाँचे स्थापित करने में असफल रहा है।

- औपचारिक संरचनाएँ (बैंकिंग, वित्त, व्यापार परिषदें) निर्णय लेने वाली संस्थाओं के बजाय अधिकतर नेटवर्किंग मंच के रूप में कार्य करती हैं।

SCO के संबंध में भारत की चिंताएँ क्या हैं?

- चीन का प्रभुत्व: चीन SCO को एक चीन-नेतृत्व वाले मंच में बदलने का प्रयास कर रहा है, जो उसके भू-अर्थिक और सामरिक हितों की पूर्ति करे, विशेषकर BRI को बढ़ावा देने के लिये, जिसका भारत विरोध करता है। इससे समूह के भीतर भारत की भूमिका को दरकिनार करने का खतरा है।

- कनेक्टिविटी परियोजनाएँ: भारत BRI (विशेषकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाने वाले चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)) का विरोध करता है, जबकि SCO के अधिकांश सदस्य इसका प्रबल समर्थन करते हैं।

- भारत प्रमुख संपर्क पहलों से बाहर है, जिससे उसका आर्थिक और सामरिक प्रभाव सीमित हो जाता है।

- चीन की ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति (मालदीव, श्रीलंका और दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक ठिकाने) भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करती है। भारत इसका मुकाबला अपनी ‘नेकलेस ऑफ डायमंड्स’ रणनीति से करता है, लेकिन यह प्रतिद्वंद्विता SCO के भीतर आपसी विश्वास को कमज़ोर करती है।

- पश्चिम-विरोधी धारणा: SCO को प्राय: एक पश्चिम-विरोधी गुट के रूप में देखा जाता है, जिस पर चीन, रूस और अब ईरान का प्रभुत्व है। यह भारत की विदेश नीति को जटिल बनाता है, क्योंकि भारत अमेरिका, यूरोपीय संघ और क्वाड साझेदारों के साथ मज़बूत संबंध बनाए हुए है।

- आतंकवाद और पाकिस्तान कारक: SCO के RATS तंत्र के बावजूद पाकिस्तान सीमा-पार आतंकवाद को समर्थन देता है। भारत द्वारा पाकिस्तान-स्थित आतंकी संगठनों को नामित करने का प्रयास प्रायः चीन और पाकिस्तान द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाता है।

भारत SCO में मतभेदों को कैसे संतुलित कर सकता है और सहयोग को कैसे बढ़ावा दे सकता है?

- रणनीतिक बहुसंरेखण: भारत कठोर गुट राजनीति से बचता है और पश्चिम-नेतृत्व वाले मंचों (क्वाड, G20) तथा चीन-नेतृत्व वाले मंचों (SCO, BRICS) दोनों में सक्रिय रहता है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीयता की नीति को दर्शाता है।

- चयनात्मक भागीदारी: भारत SCO की पहलों में चयनात्मक रूप से जुड़ता है, जैसे RATS में, लेकिन ऐसी से प्रतिबद्धताओं से बचता है जो उसकी संप्रभुता को खतरे में डाल सकते हैं। भारत विवादास्पद क्षेत्रों (सीमा, सुरक्षा) को सहयोगी क्षेत्रों (व्यापार, प्रौद्योगिकी) से अलग रखता है तथा चीन के साथ सहयोग को गैर-संवेदनशील क्षेत्रों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तक सीमित रखता है।

- रणनीतिक साझेदारियों का लाभ उठाना: रूस के साथ की साझेदारी भारत को समान प्रतिनिधित्व देती है तथा चीनी प्रभाव को नियंत्रित करती है। बहुपक्षीय मंचों पर भारत और चीन को जोड़ने में रूस सेतु की भूमिका निभाता है।

- रूस RIC (रूस–भारत–चीन) त्रिपक्षीय संवाद को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है, जिसे वर्ष 2020 की गलवान संघर्ष के बाद निलंबित कर दिया गया था; भारत के लिये यह चीन से जुड़ने का एक माध्यम है जिससे द्विपक्षीय अलगाव से बचा जा सके।

- संवाद के साथ सीमा प्रबंधन: भारत LAC पर सैनिक तत्परता बनाए रखता है, साथ ही तनाव कम करने के लिये विमुक्ति समझौतों (देपसांग, डेमचोक 2024) और उच्च-स्तरीय संवाद को आगे बढ़ाता है।

- क्षेत्रीय और वैश्विक मंच: भारत, यूरेशिया और ग्लोबल साउथ की विमर्शधारा को प्रभावित करने हेतु SCO/BRICS का उपयोग करता है, जबकि चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता को संतुलित करने के लिये क्वाड/इंडो-पैसिफिक फ्रेमवर्क का सहारा लेता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की प्रभावशीलता को कमज़ोर करने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? (2016)

(a) अफ्रीकी संघ

(b) ब्राज़ील

(c) यूरोपीय संघ

(d) चीन

उत्तर: (d)

व्याख्या:

- वर्ष 2013 में प्रस्तावित 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भूमि और समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिये चीन का एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम है।

- BRI को 'सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट’ और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। BRI एक अंतर-महाद्वीपीय मार्ग है जो चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भूमि के माध्यम से जोड़ता है, यह चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिण-पूर्व तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण प्रशांत, मध्य-पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला एक समुद्री मार्ग है जो पूरे यूरोप तक जाता है। अतः विकल्प (d) सही उत्तर है।

मेन्स

प्रश्न. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) को चीन की बड़ी 'वन बेल्ट वन रोड' पहल के मुख्य उपसमुच्चय के रूप में देखा जाता है। CPEC का संक्षिप्त विवरण दीजिये और उन कारणों का उल्लेख कीजिये जिनकी वज़ह से भारत ने खुद को इससे दूर किया है। (2018)

प्रश्न. चीन और पाकिस्तान ने आर्थिक गलियारे के विकास हेतु एक समझौता किया है। यह भारत की सुरक्षा के लिये क्या खतरा है? समालोचनात्मक चर्चा कीजिये। (2014)

प्रश्न. "चीन एशिया में संभावित सैन्य शक्ति की स्थिति विकसित करने के लिये अपने आर्थिक संबंधों और सकारात्मक व्यापार अधिशेष का उपयोग उपकरण के रूप में कर रहा है"। इस कथन के आलोक में भारत पर पड़ोसी देश के रूप में इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2017)

मुख्य परीक्षा

कार्बन मार्केट हेतु राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पेरिस समझौते (2015) के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत कार्बन उत्सर्जन व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिये एक राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) की स्थापना की है।

- यह भारत की जलवायु रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे वह अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) को पूरा कर सके।

पेरिस समझौते (2015) का अनुच्छेद 6

- यह इंटरनेशनल कार्बन मार्केट और नॉन-मार्केट एप्रोच के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, ताकि जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु वैश्विक सहयोग संभव हो सके।

- इसे COP29 (बाकू, 2024) में अंतिम रूप दिया गया, ताकि विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाया जा सके।

भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)

- पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं के तहत, भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 50% संचयी विद्युत शक्ति क्षमता हासिल करने का संकल्प लिया है।

- इसके अतिरिक्त, भारत का लक्ष्य है कि वह वर्ष 2030 तक वनीकरण और पुनर्वनीकरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO₂ समतुल्य का अतिरिक्त कार्बन सिंक तैयार करना।

राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) क्या है?

- भूमिका एवं संरचना: राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण (NDA) कार्बन क्रेडिट परियोजनाओं की देखरेख और उन्हें अधिकृत करेगा।

- यह 21-सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्रालय के सचिव करते हैं। इसमें विदेश मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग और इस्पात मंत्रालय जैसे प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

- मुख्य कार्य:

- NDA उन परियोजनाओं की सिफारिश करेगा जो पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.4 के अंतर्गत कार्बन क्रेडिट व्यापार हेतु पात्र होंगी।

- यह परियोजनाओं को कार्बन मार्केट में भागीदारी की मंजूरी देगा और उनसे उत्पन्न उत्सर्जन में कटौती इकाइयों (ERU) को अधिकृत करेगा।

- समिति यह सुनिश्चित करेगी कि परियोजनाएँ भारत के सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप हों, विशेषकर ग्रीन हाइड्रोजन, कार्बन कैप्चर और वनीकरण जैसी पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए।

- जलवायु लक्ष्यों में योगदान: NDA की परियोजनाओं का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक भारत की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने में मदद करना है।

- कार्बन क्रेडिट बाज़ार इन महत्त्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में भारत की यात्रा का समर्थन करने में एक महत्त्वपूर्ण उपकरण होगा।

कार्बन बाज़ार क्या हैं?

- परिचय: कार्बन बाज़ार कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं, जहाँ एक क्रेडिट एक टन कम, बचाए गए, या पृथक CO₂ या GHG उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करता है।

- ये क्रेडिट कंपनियों या देशों द्वारा अपने उत्सर्जन को संतुलित करने, पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और टिकाऊ परियोजनाओं के लिये वित्त पोषण हेतु खरीदे जाते हैं, साथ ही उत्सर्जन में कमी लाने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सक्षम बनाते हैं।

- प्रकार:

- अनुपालन बाज़ार: कानूनी रूप से बाध्यकारी, उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) या स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) जैसे तंत्रों जैसे नियामक ढाँचे के तहत बनाया गया।

- इनमें अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है। इसमें सरकारें, उद्योग और व्यवसाय शामिल हैं।

- उदाहरण: EU ETS (2005): पहला अंतर्राष्ट्रीय ETS, चीन ETS (2021): विश्व का सबसे बड़ा, वैश्विक जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन का लगभग 1/7वाँ हिस्सा कवर करता है।

- स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार (VCM): अनिवार्य विनियमों के बाहर कार्य करना, स्वैच्छिक मांग और आपूर्ति पर आधारित होना।

- आपूर्ति निजी परियोजनाओं या सरकार द्वारा प्रमाणित कार्यक्रमों से उत्पन्न होती है जो ग्रीनहाउस गैसों को कम करते हैं, हटाते हैं, जबकि मांग कॉर्पोरेट (ESG लक्ष्य), व्यक्तियों (कार्बन फुटप्रिंट ऑफसेटिंग) और व्यापारियों (पुनर्विक्रय लाभ) द्वारा संचालित होती है।

- अनुपालन बाज़ार: कानूनी रूप से बाध्यकारी, उत्सर्जन व्यापार योजना (ETS) या स्वच्छ विकास तंत्र (CDM) जैसे तंत्रों जैसे नियामक ढाँचे के तहत बनाया गया।

- भारत का कार्बन बाज़ार:

- बाज़ार-आधारित तंत्र में परिवर्तन: भारत जुलाई 2024 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को अपनाने के साथ दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) की ओर बढ़ रहा है।

- यह योजना उत्सर्जन की तीव्रता पर केंद्रित है, न कि पूर्ण उत्सर्जन सीमा पर।

- क्रेडिट प्रमाण-पत्र उन सुविधाओं को जारी किये जाएंगे जो बेंचमार्क उत्सर्जन तीव्रता स्तर से बेहतर प्रदर्शन करेंगी।

- संस्थागत और नीतिगत समर्थन:

- भारतीय कार्बन बाज़ार के लिये राष्ट्रीय संचालन समिति (NSCICM): बाज़ार डिज़ाइन और कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने वाली प्रमुख संस्था।

- उद्योगों के लिये प्रोत्साहन: निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने को प्रोत्साहित करना।

- मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली): कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिये टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना।

- ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम: व्यक्तियों और निजी क्षेत्र को उत्सर्जन-कमी परियोजनाओं में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- महत्त्व:

- भारत को पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ संरेखित करने की स्थिति में लाना तथा कार्बन बाज़ारों को आर्थिक साधन के रूप में उपयोग करना।

- उद्योगों को अनुपालन लागतों का प्रबंधन करने में सहायता करता है तथा निजी क्षेत्र के नवाचार को प्रोत्साहित करता है।

- बाज़ार-संचालित जलवायु कार्रवाई को बढ़ाकर भारत की नेट ज़ीरो 2070 प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

- बाज़ार-आधारित तंत्र में परिवर्तन: भारत जुलाई 2024 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) को अपनाने के साथ दर-आधारित उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ETS) की ओर बढ़ रहा है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-

- भारत में ‘जलवायु-स्मार्ट ग्राम (क्लाइमेट-स्मार्ट विलेज)’ दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम-जलवायु परिवर्तन, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा (सी.सी.ए.एफ.एस.) द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है।

- सी.सी.ए.एफ.एस. परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्शदात्री समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय प्राँस में है।

- भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान (आई.सी.आर.आई.एस.ए.टी.), सी.जी.आई.ए.आर. के अनुसंधान केंद्रों में से एक है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर:(d)

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/हैं? (2016)

- पर्यावरणीय लाभों एवं लागतों को केंद्र एवं राज्य के बजट में सम्मिलित करते हुए तद्द्वारा 'हरित लेखाकरण (ग्रीन अकाउंटिंग)' को अमल में लाना।

- कृषि उत्पाद के संवर्धन हेतु द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो।

- वन आच्छादन की पुनप्राप्ति और संवर्धन करना तथा अनुकूलन एवं न्यनीकरण के संयुक्त उपायों से जलवायु परिवर्तन का प्रत्युतर देना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

प्रश्न. ‘भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट, चेंज एलाएन्स)’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

- यह यूरोपीय संघ की पहल है।

- यह लक्ष्याधीन विकासशील देशों को उनकी विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

- इसका समन्वय विश्व संसाधन संस्थान (WRI) और धारणीय विकास हेतु विश्व व्यापार परिषद् (WBCSD) द्वारा किया जाता है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न.1 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गईं वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)

प्रश्न.2 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017)

.png)