शासन व्यवस्था

सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0

प्रिलिम्स के लिये:सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, सघन मिशन इंद्रधनुष। मेन्स के लिये:स्वास्थ्य, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, टीकाकरण कार्यक्रम। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से ‘सघन मिशन इंद्रधनुष’ (IMI) 4.0 लॉन्च किया है।

- भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसके तहत सालाना तीन करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के माध्यम से कवर किया जाना है।

सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के विषय में

- यह सुनिश्चित करेगा कि नियमित टीकाकरण (RI) सेवाएँ बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तक पहुँचें।

- इस अभियान में दो वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा।

- यद्यपि कोविड-19 महामारी के कारण नियमित टीकाकरण की गति धीमी हो गई है, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 इस अंतराल को कम करने और सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में स्थायी लाभ प्रदान करने में काफी योगदान देगा।

- सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत तीन चरणों को 416 ज़िलों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 33 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ‘आज़ादी का अमृत महोत्सव’ के तहत चिह्नित 75 ज़िले भी शामिल हैं।

- इन ज़िलों की पहचान नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 रिपोर्ट, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (HMIS) के आँकड़ों और टीके से बचाव योग्य बीमारियों के बोझ के अनुसार टीकाकरण कवरेज के आधार पर की गई है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम:

- भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को वर्ष 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 'प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम (EPI)' के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

- वर्ष 1985 में कार्यक्रम को 'सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (UIP)' के रूप में संशोधित किया गया था। UIP वैक्सीन-रोकथाम योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर तथा रुग्णता को रोकती है।

- अतीत में यह देखा गया कि प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि की दर धीमी हो गई और वर्ष 2009 से वर्ष 2013 के बीच इसमें प्रतिवर्ष 1% की दर से वृद्धि देखी गई थी।

- कवरेज में तेज़ी लाने के लिये मिशन इंद्रधनुष की परिकल्पना की गई थी तथा इसका कार्यान्वयन वर्ष 2015 से किया गया था ताकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज़ को 90% तक बढ़ाया जा सके।

मिशन इंद्रधनुष (MI):

- इसके तहत 89 लाख से अधिक बच्चों को पूरी तरह से प्रतिरक्षित किया जाना है जिनका UIP के तहत आंशिक रूप से टीकाकरण हुआ है या जो टीकाकरण से छूट गए हैं।

- मिशन इंद्रधनुष में 12 वैक्सीन-प्रिवेंटेबल डिज़ीज़ (Vaccine-Preventable Diseases- VPD) के खिलाफ टीकाकरण शामिल है जिनमें डिफ्थीरिया (Diphtheria), काली खांँसी (Whooping Cough), टेटनस (Tetanus), पोलियो (Polio), क्षय (Tuberculosis), हेपेटाइटिस-बी (Hepatitis B), मैनिन्जाइटिस (Meningitis), निमोनिया (Pneumonia), हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी संक्रमण (Haemophilus Influenzae Type B Infections), जापानी एनसेफेलाइटिस(Japanese Encephalitis), रोटावायरस वैक्सीन (Rotavirus Vaccine), न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (Pneumococcal Conjugate Vaccine) और खसरा-रूबेला (Measles-Rubella) शामिल हैं।

- हालाँकि जापानी एनसेफेलाइटिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा टाइप बी के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम का संचालन देश के चुनिंदा ज़िलों में किया जा रहा है।

- मिशन इंद्रधनुष को भी ग्राम स्वराज अभियान और विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत प्रमुख योजनाओं में से एक के रूप में पहचाना गया था।

सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI):

- इस कार्यक्रम को वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया।

- MI के तहत उन शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे।

- इसके तहत वर्ष 2020 के बजाय दिसंबर 2018 तक 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करने हेतु चुनिंदा ज़िलों और शहरों में टीकाकरण कवरेज में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0:

- यह पल्स पोलियो कार्यक्रम (2019-20) के 25 वर्षों को चिह्नित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान था।

- इसमें 27 राज्यों के कुल 272 ज़िलों में पूर्ण टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य रखा गया।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 तक कम-से-कम 90% अखिल भारतीय टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को हासिल करना।

सघन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 3.0:

- IMI 3.0 को 2021 में लॉन्च किया गया था।

- इसका उद्देश्य कोविड-19 के दौरान सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (Universal Immunisation Programme- UIP) के तहत उपलब्ध सभी टीकों के साथ आबादी के उस हिस्से तक पहुँचना है जहाँ टीकों के वितरण का अभाव है ताकि सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा सके, साथ ही टीकाकरण कवरेज कार्यक्रम में तीव्रता लाई जा सके।

- इसमें प्रवास क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों के लाभार्थियों को लक्षित किया गया था क्योंकि वे कोविड-19 के दौरान टीके की खुराक लेने से चूक गए थे।

अब तक की उपलब्धियाँ:

- अप्रैल 2021 तक मिशन इंद्रधनुष के विभिन्न चरणों के दौरान कुल 3.86 करोड़ बच्चों और 96.8 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है।

- मिशन इंद्रधनुष के पहले दो चरणों के परिणामस्वरूप एक वर्ष में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 6.7% की वृद्धि हुई।

- सघन मिशन इंद्रधनुष (मिशन इंद्रधनुष का पाँचवाँ चरण) में शामिल 190 ज़िलों में किये गए एक सर्वेक्षण (IMI- CES) से पता चलता है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)-4 की तुलना में पूर्ण टीकाकरण कवरेज में 18.5 फीसदी की वृद्धि हुई है।

- 12-23 महीने की उम्र के बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कवरेज 62% (NFHS-4) से बढ़कर 76.4% (NFHS-5) हो गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

कच्चे पाम तेल हेतु कृषि उपकर में कमी

प्रिलिम्स के लिये:कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC), क्रूड पाम ऑयल (CPO), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना, NFSM (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन), तिलहन फसल के लिये खरीफ रणनीति 2021। मेन्स के लिये:भारत में खाद्य तेलों का उत्पादन और कम आत्मनिर्भरता का कारण, इस दिशा में उठाए गए कदम। |

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 12 फरवरी, 2022 से क्रूड पाम ऑयल (CPO) के लिये कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC) को 7.5% से घटाकर 5% कर दिया है।

पाम ऑयल:

- पाम तेल वर्तमान में विश्व का सबसे अधिक खपत वाला वनस्पति तेल है।

- इसका उपयोग डिटर्जेंट, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन और जैव ईंधन के उत्पादन में बड़े पैमाने पर किया जाता है।

- कमोडिटी के शीर्ष उपभोक्ता भारत, चीन और यूरोपीय संघ (EU) हैं।

कृषि अवसंरचना विकास उपकर (AIDC):

- उपकर (Cess) एक प्रकार का विशेष प्रयोजन कर है जो मूल दरों पर अतिरिक्त रूप से लगाया जाता है।

- नए AIDC का उद्देश्य कृषि बुनियादी ढाँचे के विकास पर निवेश हेतु वित्त एकत्रित करना है।

- AIDC का उपयोग न केवल उत्पादन को बढ़ावा देने बल्कि कृषि उत्पादन को कुशलतापूर्वक संरक्षित और संसाधित करने में मदद के उद्देश्य से कृषि बुनियादी ढाँचे में सुधार हेतु प्रस्तावित है।

महत्त्व:

- यह निर्णय उपभोक्ताओं को और अधिक राहत प्रदान करने तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये लिया गया है।

- कृषि उपकर में कमी के बाद ‘कच्चा पाम ऑयल’ और ‘रिफाइंड पाम ऑयल’ के बीच आयात कर अंतर बढ़कर 8.25% हो गया है।

- कच्चा पाम ऑयल और रिफाइंड पाम ऑयल के बीच अंतर बढ़ने से घरेलू रिफाइनिंग उद्योग को रिफाइनिंग के लिये कच्चे तेल का आयात करने में फायदा होगा।

खाद्य तेलों की कीमतों के नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम:

- वर्तमान मूल दर में वृद्धि:

- सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर, 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है।

- रिफाइंड पाम ऑयल पर 12.5 फीसदी, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल पर 17.5 फीसदी की आयात शुल्क दर 30 सितंबर, 2022 तक लागू रहेगी।

- इससे उन खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने में मदद मिलेगी, जिनकी कम उपलब्धता और अन्य अंतर्राष्ट्रीय कारकों के कारण उनमें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेज़ी का रुख देखा जा रहा है।

- सरकार ने क्रूड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर आयात शुल्क की वर्तमान मूल दर को 30 सितंबर, 2022 तक के लिये बढ़ा दिया है।

- लागू स्टॉक सीमा:

- जमाखोरी पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिये खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा मात्रा लगाई थी।

- इस उपाय से बाज़ार में खाद्य तेलों और तिलहनों की जमाखोरी, कालाबाज़ारी आदि जैसे किसी भी अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगने की उम्मीद है, ताकि खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि न हो।

- जमाखोरी पर लगाम लगाने हेतु सरकार ने पहले आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिये खाद्य तेलों और तिलहनों पर स्टॉक सीमा मात्रा लगाई थी।

- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन- पाम ऑयल (NMEO-OP):

- अगस्त 2021 में सरकार द्वारा खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिये ‘खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन’- ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना की घोषणा की है और इसमें 11,000 करोड़ रुपए (पांँच साल की अवधि में) से अधिक का निवेश शामिल है।

भारत में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था:

- इसकी दो प्रमुख विशेषताएँ हैं जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली, वर्ष 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल पर एक राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Oilseeds and Oil Palm) में बदल दिया गया था।

- इसके अलावा इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (National Food Security Mission) में मिला दिया गया था।

- इससे तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के सरकार के प्रयासों को बल मिला। यह तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1986-87 के लगभग 11.3 मिलियन टन से वर्ष 2019-20 में 33.22 मिलियन टन की वृद्धि से स्पष्ट हो जाता है।

- अन्य प्रमुख विशेषता जिसका खाद्य तिलहन/तेल उद्योग की वर्तमान स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, वह है उदारीकरण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत सरकार की आर्थिक नीति खुले बाज़ार को अधिक स्वतंत्रता देती है तथा सुरक्षा एवं नियंत्रण के बजाय स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा और स्व-नियमन को प्रोत्साहित करती है।

- पीली क्रांति (Yellow Revolution) उन क्रांतियों में से एक है जिन्हें देश में खाद्य तिलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिये शुरू किया गया था।

- सरकार ने तिलहन के लिये खरीफ रणनीति (Kharif Strategy), 2021 भी शुरू की है।

- यह तिलहन की खेती के अंतर्गत 6.37 लाख हेक्टेयर अतरिक्त क्षेत्र लाएगा और इससे 120.26 लाख क्विंटल तिलहन तथा 24.36 लाख क्विंटल खाद्य तेल का उत्पादन होने की संभावना है।

- भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले तेलों में मूँगफली, सरसों, रेपसीड, तिल, कुसुम, अलसी, नाइजर बीज, अरंडी पारंपरिक रूप से उगाए जाने वाले प्रमुख तिलहन हैं।

- हाल के वर्षों में सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल का भी महत्त्व बढ़ा है।

- बगानी फसलों में नारियल सबसे महत्त्वपूर्ण है।

खाद्य तेल उत्पादन में भारत के आत्मनिर्भर होने में बाधाएँ:

- भारत में तिलहन और तेल उत्पादकों के लिये सूक्ष्म सिंचाई, गुणवत्तापूर्ण बीज, विपणन बुनियादी ढांँचा और सरकारी नीतियांँ चार मुख्य चिंताएंँ हैं।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार, देश में खाद्य तेलों की कुल घरेलू मांग लगभग 250 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष है।

- देश में खपत होने वाले खाद्य तेलों का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा किया जाता है। पाम तेल (कच्चा + परिष्कृत) का आयात कुल खाद्य तेल के आयात का लगभग 60% है, जिसमें से 54% इंडोनेशिया और मलेशिया से आयात किया जाता है।

आगे की राह

- अब तक तिलहन के उत्पादन की कोई व्यापक रणनीति मौजूद नहीं है।

- किसान बाज़ार भाव के हिसाब से खेती करते हैं लेकिन जब बंपर उत्पादन होता है तो सरकार तेल और अन्य उत्पादों का आयात करती है जिसके परिणामस्वरूप कीमतों में गिरावट आती है।

- अब समय आ गया है कि सरकार के पास खेती, विपणन और आयात-निर्यात के संबंध में कोई योजना हो।

- सरकार को उत्पादन बढ़ाने के लिये तिलहन हेतु आनुवंशिक रूप से संशोधित खेती को मंज़ूरी देनी चाहिये।

- जब सीड ऑयल उत्पादन बढ़ाने की बात आती है तो नीति प्रमुख समस्या होती है। वर्षों से किसान मूँगफली और सूरजमुखी का उत्पादन करते रहे हैं, लेकिन बेमौसम बारिश एवं कीटों के कारण उन्होंने सोया की कृषि की ओर रुख किया है।

- इस प्रकार तकनीकी सहायता के साथ एक सूक्ष्म-स्तरीय योजना होनी चाहिये। दुनिया ने जीएम तिलहन की खेती को स्वीकार कर लिया है और अब समय आ गया है कि भारत भी इस मामले पर विचार करे।

स्रोत: पी.आई.बी.

शासन व्यवस्था

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

प्रिलिम्स के लिये:सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टल, आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ, स्वास्थ्य, मानव संसाधन, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एनएफएसए (NFSA) एकीकरण के इच्छित लाभ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) पोर्टल के साथ सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के लाभार्थियों के डेटाबेस को एकीकृत करने के लिये कार्य कर रहा है।

- यह परिकल्पना की गई है कि लाभार्थी अपने राशन कार्ड नंबर का उपयोग करके आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA):

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) को राज्य सरकारों के साथ गठबंधन में पीएम-जेएवाई के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक स्वायत्त इकाई के रूप में गठित किया गया है।

- अन्य बातों के साथ इसमें AB PM-JAY नीतियों का निर्माण, परिचालन दिशा-निर्देशों का विकास, कार्यान्वयन तंत्र, राज्य सरकारों के साथ समन्वय, AB PM-JAY की निगरानी और नियंत्रण शामिल होंगे।

- राज्यों में राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (State Health Agency- SHA) आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के कार्यान्वयन हेतु ज़िम्मेदार राज्य सरकार का शीर्ष निकाय है।

प्रस्ताव के इच्छित लाभ:

- उचित मूल्य की दुकानों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना: प्रस्ताव पात्र लाभार्थियों को योजना और योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने हेतु उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों का उपयोग करने की अनुमति देगा।

- सर्विस पॉइंट विकसित करना: यह कार्ड बनाने के लिये मौजूदा कॉमन सर्विस सेंटर के साथ-साथ लाभार्थियों को अतिरिक्त सर्विस सेंटर्स को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगा।

- इससे लाभार्थी की पहचान प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक हो जाएगी।

- कॉमन आइडेंटिटी एनेबलर: अधिकांश सरकारी डेटाबेस में आधार को एक समान पहचान के रूप में प्रयोग करने के कारण एकीकरण करना आसान होगा।

- इसके अलावा आधार ई-केवाईसी (e-KYC) के माध्यम से लाभार्थी की पहचान को भी सुनिश्चित करता है।

- ई-केवाईसी लक्षित तरीके से सेवाओं की कागज़ रहित पहुँच को सुनिश्चित बनाता है।

- क्रॉस-प्लेटफाॅर्म एकीकरण: NHA लाभार्थी जागरूकता अभियान, लाभार्थी डेटाबेस (एसईसीसी 2011) संवर्द्धन आदि सहित योजना कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को मज़बूत करने के लिये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने वाले विभिन्न मंत्रालयों के साथ सहयोग करेगा।

- सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की ओर: AB PM-JAY कार्यक्रम की विशाल महत्त्वाकांक्षा भारत को अपने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) के लक्ष्यों को पूरा करने के लिये आवश्यक प्रणालीगत सुधार को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करती है।

AB PM-JAY के प्रावधान:

- यह माध्यमिक देखभाल (जिसमें सुपर विशेषज्ञ शामिल नहीं है) के साथ-साथ तृतीयक देखभाल (जिसमें एक सुपर विशेषज्ञ शामिल है) हेतु प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करता है।

- AB PM-JAY के तहत लाभार्थियों को सेवा के बिंदु पर कैशलेस और पेपरलेस सेवाओं तक पहुँच प्रदान की जाती है।

- स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा और देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत तथा निदान शामिल है।

- पैकेज़्ड दरें (दरें जिनमें सब कुछ शामिल है ताकि प्रत्येक उत्पाद या सेवा के लिये अलग से शुल्क न लिया जाए)।

- ये दरें लचीली होती हैं, लेकिन अस्पतालों द्वारा एक बार तय होने के बाद लाभार्थी से अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते।

- इस योजना में चिकित्सा प्रबंधन के लिये एक दैनिक सीमा भी निर्धारित की गई है।

- यह एक पात्रता-आधारित योजना है जो नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) डेटा द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों को लक्षित करती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषताएँ:

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिये लोगों को वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना है।

- कवरेज: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये ग्रामीण आबादी का 75 प्रतिशत और शहरी आबादी का 50 प्रतिशत।

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) समग्र तौर पर देश की कुल आबादी के 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करता है।

- प्रमुख प्रावधान:

- प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें चावल 3 रुपए किलो, गेहूँ 2 रुपए किलो और मोटा अनाज 1 रुपए किलो है।

- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम-से-कम 6000 रुपए का मातृत्व लाभ प्रदान करना।

- 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये भोजन।

- खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।

- ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना।

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-ऑस्ट्रेलिया अंतरिम व्यापार समझौता

प्रिलिम्स के लिये:ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक अवस्थिति, अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते, सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव, विश्व व्यापार संगठन मेन्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते, सरकार की नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध, व्यापार समझौतों का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने के पश्चात् एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA) करने हेतु तैयार हैं।

- यह समझौता ‘दोनों देशों के हित के अधिकांश क्षेत्रों’ को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएँ, सेवाएँ, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ शामिल हैं।

- इससे पूर्व भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से ‘सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनीशिएटिव’ (SCRI) शुरू की है।

अंतरिम व्यापार समझौते का अर्थ:

- एक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से पूर्व पहले दो देशों या व्यापारिक ब्लॉकों के बीच कुछ सामानों के व्यापार पर टैरिफ को उदार बनाने हेतु एक अंतरिम या प्रारंभिक फसल व्यापार समझौते का उपयोग किया जाता है।

- अंतरिम समझौते सामरिक दृष्टिकोण से काफी महत्त्वपूर्ण होते हैं ताकि न्यूनतम प्रतिबद्धताओं के साथ एक बेहतर समझौता संपन्न किया जा सके और बाद में विवादास्पद मुद्दों को हल किया जा सके।

- हालाँकि समस्या यह है कि इन शुरुआती समझौतों के माध्यम से केवल कुछ ही आसान वस्तुओं एवं सेवाओं को लक्षित किया जाता है और अपेक्षाकृत कठिन वस्तुओं तथा सेवाओं को बाद के लिये छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन पर समझौता करना कठिन होता है।

- इस रणनीति के कारण एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता करने में देरी हो सकती है, जिससे संभावित बाधाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- भारत ने वर्ष 2004 में थाईलैंड के साथ एक प्रारंभिक फसल समझौता किया था, लेकिन यह देश के साथ एक व्यापक एफटीए समाप्त करने में सक्षम नहीं है।

- यद्यपि भारत का श्रीलंका के साथ एक व्यापार समझौता है, परंतु दोनों देश यह सेवाओं तथा निवेश पर किसी भी प्रकार के समझौते को अंतिम रूप देने में विफल रहे हैं।

- प्रारंभिक कृषि समझौते जो पूर्ण पैमाने पर FTAs में खरे नही उतरते हैं और उन्हें उन अन्य देशों से कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जो विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य हैं।

- पूरे सौदे पर एक साथ बातचीत करना अक्सर फायदेमंद होता है, क्योंकि जल्दी फसल का सौदा एक पक्ष के लिये पूर्ण FTA की दिशा में काम करने हेतु प्रोत्साहन को कम कर सकता है।

मुक्त व्यापार समझौता (FTA):

- यह दो या दो से अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात बाधाओं को कम करने हेतु किया गया एक समझौता है।

- एक मुक्त व्यापार नीति के तहत वस्तुओं और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार खरीदा एवं बेचा जा सकता है, जिसके लिये बहुत कम या न्यून सरकारी शुल्क, कोटा तथा सब्सिडी जैसे प्रावधान किये जाते हैं।

- मुक्त व्यापार की अवधारणा व्यापार संरक्षणवाद या आर्थिक अलगाववाद (Economic Isolationism) के विपरीत है।

- FTAs को अधिमान्य व्यापार समझौता, व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार संबंध:

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 12.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीनों में 17.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुका है।

- भारत ने वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया है और इसी अवधि में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का माल निर्यात किया है।

- ऑस्ट्रेलिया से प्रमुख आयातों में कोयला, सोना और तरल प्राकृतिक गैस शामिल है, जबकि भारत से देश को प्रमुख निर्यात में डीज़ल, पेट्रोल और रत्न व आभूषण शामिल हैं।

समझौते से संबंधित अवसर:

- ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता से खनन, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, शिक्षा, नवीकरणीय, रेलवे, रत्न और आभूषण, पर्यटन, रक्षा तथा वस्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भी अवसर प्राप्त होंगे।

- भारत, ऑस्ट्रेलिया से आने वाले छात्रों और पेशेवरों दोनों के लिये वीज़ा की प्रक्रिया को आसान कर सकता है।

- ऑस्ट्रेलिया द्वारा वाइन और कृषि उत्पादों हेतु बाज़ार उपलब्ध कराने की संभावना है।

- दोनों देश ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बढ़ाने और दोनों देशों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर भी विचार कर रहे हैं।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं।

- समझौते से दोनों देशों के बीच महत्त्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्त्वों के लिये सहयोग किया जाएगा जो अक्षय ऊर्जा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों सहित भविष्य के उद्योगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- चूंँकि ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ मृदा और महत्त्वपूर्ण खनिज पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें संसाधित करने की आवश्यकता है।

भारत और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार संबंधों पर क्वाड का प्रभाव:

- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों अमेरिका व जापान के साथ क्वाड (चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता) के सदस्य हैं।

- हाल ही में QUAD समूह (भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान) के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में संपन्न हुई थी।

- दोनों देशों द्वारा महसूस किया गया कि गठबंधन ने क्वाड के सभी सदस्यों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया है।

- ऑस्ट्रेलिया ने महसूस किया कि वह पहले से ही अमेरिका और जापान के साथ FTAs में शामिल है तथा क्वाड के सभी चार देश भारत के साथ एक समझौते की घोषणा के बाद क्वाड समहू में आर्थिक सहयोग के लिये एक रूपरेखा का निर्माण शुरू कर सकते हैं।

वर्तमान में भारत द्वारा अन्य मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत:

- भारत वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के अलावा संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपीय संघ और इज़रायल के साथ एफटीए पर बातचीत करने की प्रक्रिया में है।

- वर्ष 2022 की पहली छमाही में भारत संयुक्त अरब अमीरात और यूके के साथ अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट (Early Harvest Rgreement) भी पूरा करना चाहता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भू प्रेक्षण उपग्रह EOS-04

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह- 04, पीएसएलवी, कार्टोसैट, रिसैट-2बी, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह-03, रिसैट-1, भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह (INS-2B) मेन्स के लिये:विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियांँ, इसरो और इसकी उपलब्धियांँ, इसरो के साथ वर्तमान मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

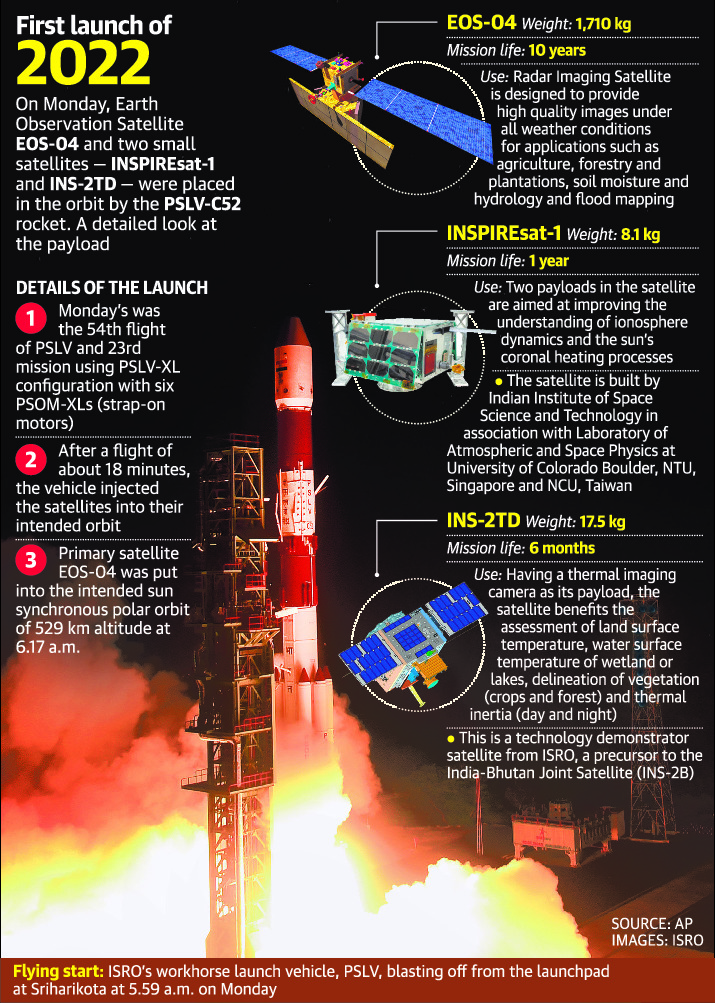

हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (Earth Observation Satellite-EOS-04) और दो अन्य छोटे उपग्रहों (INSPIREsat-1 और INS-2TD) को पीएसएलवी-सी 52 रॉकेट द्वारा अभीष्ट कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया।

- यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान (Polar Satellite Launch Vehicle- PSLV) की 54वीं उड़ान थी और इसका 23वांँ सबसे शक्तिशाली XL-संस्करण था जिसमें छह स्ट्रैप-ऑन बूस्टर (Strap-On Boosters) हैं।

प्रमुख बिंदु

पृथ्वी अवलोकन उपग्रह:

- पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, रिमोट सेंसिंग तकनीक से लैस उपग्रह होते हैं, जो कि पृथ्वी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रणालियों के बारे में जानकारी संग्रह करते हैं।

- कई पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को ‘सन-सिंक्रोनस’ ऑर्बिट में तैनात किया जाता है।

- इसरो द्वारा लॉन्च किये गए अन्य पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों में रिसोर्ससैट-2, 2A, कार्टोसैट-1, 2, 2A, 2B, रिसैट-1 और 2, ओशनसैट-2, मेघा-ट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसैट-1, इन्सैट-3DR, 3D शामिल हैं।

लॉन्च किये गए तीन उपग्रह:

- EOS-04:

- EOS-04 का वज़न 1,710 किलोग्राम है और इसे दस वर्ष की मिशन अवधि के साथ कृषि, वानिकी एवं वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी तथा जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिये सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- यह रिसोर्ससैट, कार्टोसैट और RISAT-2B शृंखला के उपग्रहों के डेटा का पूरक होगा, जो पहले से ही कक्षा में मौजूद हैं।

- इन उपग्रहों की शृंखला में पहले उपग्रह-EOS-01 को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था और यह अभी भी कक्षा में मौजूद है। EOS-02, SSLV (स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) नामक एक नए लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया जाएगा, जबकि EOS-03 का लॉन्च अगस्त, 2021 में विफल हो गया था।

- इसे 529 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में रखा जाएगा। यह एक रडार-इमेजिंग उपग्रह है, जो इसे ‘RISAT’ शृंखला का हिस्सा बनाता है।

- यह RISAT-1 की जगह लेगा, जिसे वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह काम नहीं कर रहा है।

- भूमि की उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियाँ प्राप्त करने के लिये RISAT सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किया जाता है।

- ऑप्टिकल उपकरणों की तुलना में रडार इमेजिंग का एक बड़ा फायदा यह है कि मौसम, बादल या कोहरे या धूप की कमी से यह अप्रभावित रहता है।

- यह सभी परिस्थितियों में और हर समय उच्च-गुणवत्ता वाली छवियाँ प्राप्त कर सकता है, जिससे यह निगरानी के लिये उपयुक्त हो जाता है।

- EOS-04 का वज़न 1,710 किलोग्राम है और इसे दस वर्ष की मिशन अवधि के साथ कृषि, वानिकी एवं वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी तथा जल विज्ञान और बाढ़ मानचित्रण जैसे अनुप्रयोगों के लिये सभी मौसम की स्थिति में उच्च गुणवत्ता वाली छवियाँ प्रदान करने हेतु डिज़ाइन किया गया है।

- INSPIREsat-1:

- INSPIREsat-1 इंटरनेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इन रिसर्च एंड एजुकेशन (International Satellite Program in Research and Education- INSPIRE) के तहत नियोजित उपग्रहों के एक समूह का हिस्सा है, जिसमें लघु-अंतरिक्षयान प्रणाली और पेलोड केंद्र (SSPACE), कोलोराडो विश्वविद्यालय (US), नानयांग टेक्नोलॉज़िकल यूनिवर्सिटी (NTU) में स्मॉल-स्पेसक्राफ्ट सिस्टम तथा पेलोड सेंटर (SSPACE), सिंगापुर और नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी (NCU), ताइवान शामिल है।

- INSPIREsat-1 पर 8.1 किलोग्राम के द्रव्यमान और एक वर्ष के मिशन के साथ दो वैज्ञानिक पेलोड हैं,जो आयनोस्फीयर (पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल का हिस्सा) की गतिशीलता और सूर्य की कोरोनल हीटिंग प्रक्रियाओं की समझ में सुधार करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

- INS-2TD:

- INS-2TD पहले भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है जिसे मार्च, 2022 में लॉन्च किया जाना है।

- दोनों देशों ने पिछले साल एक अंतरिक्ष समझौते पर हस्ताक्षर किये थे, जिसके तहत पीएसएलवी रॉकेट के द्वारा भूटानसैट या आईएनएस-2 बी मार्च, 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा।

- INS-2TD के थर्मल इमेजिंग कैमरे पृथ्वी का अवलोकन करने के लिये हैं, जैसे भूमि और पानी की सतह के तापमान का आकलन और जंगल एवं वृक्षों के आवरण की पहचान करना।

- INS-2TD पहले भारत-भूटान संयुक्त उपग्रह हेतु एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक है जिसे मार्च, 2022 में लॉन्च किया जाना है।

भारत के अंतरिक्ष उपग्रह:

- भारत के पास वर्तमान में 53 परिचालन उपग्रह हैं, जिनमें से 21 पृथ्वी के अवलोकन तथा अन्य 21 संचार आधारित हैं।

- आठ नेविगेशन उपग्रह हैं, जबकि शेष तीन विज्ञान उपग्रह हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारतीय अर्थव्यवस्था

अपरिवर्तित रेपो दर

प्रिलिम्स के लिये:आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)। मेन्स के लिये:मौद्रिक नीति, वृद्धि एवं विकास, आरबीआई और इसके मौद्रिक नीति उपकरण। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने प्रमुख नीतिगत दरों- रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर को अपरिवर्तित रखते हुए उदार नीतिगत दृष्टिकोण को जारी रखा।

- यह लगातार दसवीं बार है जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय बैंक ने पिछली बार 22 मई, 2020 को नीतिगत दर में संशोधन किया था।

- यूएस फेडरल रिज़र्व और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) सहित वैश्विक केंद्रीय बैंकों की दरों में जल्द ही बढ़ोतरी की उम्मीद है।

मौद्रिक नीति समिति:

- यह विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत एक वैधानिक और संस्थागत ढाँचा है।

- आरबीआई का पूर्व गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है।

- एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य (4%) को प्राप्त करने के लिये आवश्यक नीतिगत ब्याज दर (रेपो दर) निर्धारित करता है।

- वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल के नेतृत्व में आरबीआई द्वारा नियुक्त समिति ने मौद्रिक नीति समिति की स्थापना की सिफारिश की थी।

प्रमुख घोषणाएंँ:

- रेपो रेट:

- ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिये इसे 4% पर बरकरार रखा गया है।

- इसका मतलब है कि बैंक उधार और जमा दरों में वृद्धि नहीं करेंगे तथा ऋण पर EMIs अपरिवर्तित रहेंगी।

- रेपो रेट वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक (भारत के मामले में आरबीआई) वाणिज्यिक बैंकों के पास धन की कमी होने पर उन्हें पैसा उधार देता है। यहांँ केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की खरीद करता है।

- रिवर्स रेपो रेट:

- इसे 3.35% पर बरकरार रखा गया है।

- रिवर्स रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई देश के वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है।

- इसे 3.35% पर बरकरार रखा गया है।

- बैंक दर:

- बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित।

- यह वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देने के लिये आरबीआई द्वारा वसूल की जाने वाली दर है।

- बैंक दर 4.25% पर अपरिवर्तित।

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर:

- इस दर को भी 4.25% पर बरकरार रखा गया है।

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) अनुसूचित बैंकों के लिये आपातकालीन स्थिति में रिज़र्व बैंक से उधार लेने हेतु एक विकल्प है, जब इंटरबैंक तरलता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है।

- इस दर को भी 4.25% पर बरकरार रखा गया है।

- मुद्रास्फीति:

- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिये 5.3% उपभोक्ता मूल्य (खुदरा) मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है।

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) किसी विशेष वस्तु के लिये एक निश्चित स्तर पर खुदरा कीमतों और ग्रामीण, शहरी एवं अखिल भारतीय स्तरों पर वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव की निगरानी करता है। समय की एक निश्चित अवधि में मूल्य सूचकांक में परिवर्तन को सीपीआई-आधारित मुद्रास्फीति या खुदरा मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है।

- अगले वित्त वर्ष (FY23) के लिये खुदरा मुद्रास्फीति पहले के अनुमानों से कम 4.5% रहने का अनुमान है।

- MPC ने कहा कि वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति के कम होने और लक्ष्य दर के करीब जाने की संभावना है, इसके बाद समायोजन हेतु बेहतर विकल्प मौजूद होंगे। सरकार द्वारा समय पर किये गए आपूर्ति उपायों ने मुद्रास्फीति के दबावों को नियंत्रित करने में काफी मदद की है।

- उदार रुख का अर्थ है कि एमपीसी, दरों को कम करने या उन्हें अपरिवर्तित रखने हेतु तैयार है।

- कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद रिज़र्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिये 5.3% उपभोक्ता मूल्य (खुदरा) मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है।

- संभावित वृद्धि:

- केंद्रीय बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिये वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है।

- वास्तविक जीडीपी आर्थिक उत्पादन का एक माप है जो मुद्रास्फीति या अपस्फीति के प्रभावों के लिये ज़िम्मेदार है।

- सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी के बीच का अंतर मुद्रास्फीति के लिये एक समायोजन है। चूँकि सांकेतिक जीडीपी की गणना मौजूदा कीमतों का उपयोग करके की जाती है, इसलिये इसे मुद्रास्फीति के लिये किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है।

- केंद्रीय बैंक ने अगले वित्तीय वर्ष (2022-23) के लिये वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है।

अपरिवर्तित दरें:

- MPC का विचार मुद्रास्फीति और विकास के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में सुधार, ओमीक्राॅन से संबंधित अनिश्चितताओं और वैश्विक स्पिल-ओवर द्वारा प्रदान की गई सुविधा का नीतिगत समर्थन जारी रखना था।