उत्तर प्रदेश Switch to English

राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति (NSP) 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जो वर्ष 2001 की राष्ट्रीय खेल नीति का स्थान लेगी।

- भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र में रूपांतरण के लिये अपनाए गए नए दृष्टिकोण को पाँच प्रमुख स्तंभों पर आधारित किया गया है।

मुख्य बिंदु

NSP 2025 के पाँच प्रमुख स्तंभ:

- वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता:

- प्रतिभा विकास: प्रारंभिक प्रतिभा पहचान और पोषण के लिये तंत्र के माध्यम से ज़मीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक खेल कार्यक्रमों को मज़बूत करना।

- बुनियादी ढाँचा और प्रतियोगिताएँ: ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खेल बुनियादी ढाँचे के विकास के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी लीग और राष्ट्रव्यापी टूर्नामेंट को बढ़ावा देता है।

- समर्थन प्रणालियाँ: राष्ट्रीय खेल महासंघों (NSFs) की क्षमता और प्रशासन को बढ़ाते हुए प्रशिक्षण, कोचिंग और एथलीट समर्थन के लिये विश्व स्तरीय प्रणालियाँ स्थापित करता है।

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी: खेल विज्ञान, चिकित्सा और उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, साथ ही प्रशिक्षकों, तकनीकी अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों सहित कुशल खेल कर्मियों के विकास को बढ़ावा देना।

- आर्थिक विकास के लिये खेल:

- पर्यटन एवं कार्यक्रम: खेल पर्यटन को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेज़बानी करना।

- उद्योग और नवाचार: खेल क्षेत्र में स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करते हुए घरेलू खेल सामान विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करता है।

- निवेश और सहयोग: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) और नवीन वित्तपोषण मॉडल के माध्यम से निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना।

- सामाजिक विकास के लिये खेल:

- समावेशी भागीदारी: महिलाओं, जनजातीय समूहों, वंचित वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिये लक्षित कार्यक्रम।

- सांस्कृतिक संवर्द्धन: स्वदेशी और पारंपरिक भारतीय खेलों का पुनरुद्धार।

- कैरियर एकीकरण: शिक्षा एकीकरण, स्वयंसेवा और दोहरे कैरियर विकल्पों के माध्यम से खेल को एक व्यवहार्य कैरियर पथ के रूप में स्थापित करना।

- वैश्विक सहभागिता: खेल पहलों के माध्यम से भारतीय प्रवासियों के साथ सहभागिता को मज़बूत करना।

- खेल एक जन आंदोलन के रूप में:

- जन भागीदारी: फिटनेस संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रव्यापी अभियान और सामुदायिक कार्यक्रम।

- फिटनेस मानक: शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों के लिये फिटनेस सूचकांक की शुरूआत।

- सुविधाओं तक पहुँच: खेल अवसंरचना और अवसरों तक सार्वभौमिक पहुँच बढ़ाना।

- शिक्षा के साथ एकीकरण:

- पाठ्यक्रम विकास (NEP 2020 के साथ संरेखित): औपचारिक स्कूली शिक्षा में खेलों को शामिल करना।

- शिक्षक प्रशिक्षण: शिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों के लिये विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम।

- रणनीतिक ढाँचा:

- शासन: पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिये मज़बूत कानूनी और नियामक ढाँचा।

- वित्तपोषण एवं निजी क्षेत्र का समर्थन: नवीन वित्तपोषण और CSR मॉडल के माध्यम से निजी संस्थाओं को शामिल करना।

- प्रौद्योगिकी और नवाचार: निगरानी और प्रदर्शन वृद्धि के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डाटा विश्लेषण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना।

- निगरानी एवं मूल्यांकन: प्रमुख निष्पादन संकेतक (KPI), मानक और समयबद्ध लक्ष्यों के साथ राष्ट्रीय निगरानी ढाँचा।

- राज्यों के लिये आदर्श नीति: NSP 2025 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिये अपनी खेल नीतियों को संरेखित करने हेतु एक मार्गदर्शक ढाँचे के रूप में कार्य करेगी।

- संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण: सभी सरकारी विभागों और योजनाओं में खेल उद्देश्यों का एकीकरण।

उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023

- उत्तर प्रदेश की नई खेल नीति 2023 राज्य के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये समग्र एथलीट विकास, संस्थागत एकीकरण और मज़बूत बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है।

- मुख्य बिंदु:

- एथलीट विकास: ज़मीनी स्तर, विकासशील और उच्च स्तरीय एथलीटों के लिये अनुरूप, स्तर-आधारित समर्थन के साथ शारीरिक फिटनेस और प्रशिक्षण पर ज़ोर दिया जाता है।

- संस्थागत संबंध: नए खेल संस्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करता है और निजी अकादमियों और कॉलेजों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है।

- बुनियादी ढाँचा और वित्तपोषण: कम संसाधन वाले खेल निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें 14 खेल-विशिष्ट उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम तथा ओपन जिम बनाने की योजना है।

- शासन एवं सुविधाएँ: एक समर्पित राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी तथा राज्य भर में खेल सुविधाओं और कोचिंग संसाधनों का मानचित्रण किया जाएगा।

- एकलव्य खेल निधि: प्रत्येक पंजीकृत खिलाड़ी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है तथा खिलाड़ियों के समग्र उपचार और कल्याण में सहायता करती है।

- खेलो इंडिया एकीकरण: प्रतिभा पहचान और सुविधा विकास के लिये खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना।

बिहार Switch to English

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका (संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत) पर विचार करने से मना कर दिया।

- महाबोधि मंदिर के प्रबंधन में धार्मिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व पर चिंताओं के कारण इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी।

मुख्य बिंदु

- बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949:

- यह महाबोधि मंदिर के प्रशासन को नियंत्रित करता है और इसका उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

-

भारत की स्वतंत्रता के बाद, बोधगया मंदिर अधिनियम (1949) ने हिंदुओं और बौद्धों के बीच साझा प्रबंधन की शुरुआत की।

-

यह अधिनियम मंदिर के प्रशासन से संबंधित है, जो पवित्र स्थल के संरक्षण और रखरखाव के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसमें बोधि वृक्ष, वज्रासन और कई अन्य पवित्र संरचनाएँ शामिल हैं।

-

महाबोधि मंदिर:

-

इसका निर्माण सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था।

-

यह बिहार के बोधगया में स्थित है और दुनिया भर में बौद्धों के लिये सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। .

-

ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।

-

यह मंदिर पाल काल के दौरान एक महत्त्वपूर्ण बौद्ध स्थल बना रहा और 629 ई. में चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने भी यहाँ का दौरा किया था।

-

13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन हो गया।

- वर्तमान मंदिर 5वीं-6वीं शताब्दी ई. (उत्तर गुप्त काल) के दौरान निर्मित है तथा पूर्णतः ईंटों से बना है।

- 1590 में एक हिंदू भिक्षु ने बोधगया मठ की स्थापना की और मंदिर का नियंत्रण हिंदुओं को सौंप दिया।

- वास्तुकला विशेषताएँ:

- इसमें एक शिखर, वज्रासन (डायमंड सिंहासन), चैत्य निचे, आमलक, कलश, गढ़ी हुई कटघरा और बुद्ध की छवियाँ शामिल हैं।

- मंदिर परिसर के भीतर सात पवित्र स्थल बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद के सात सप्ताह के ध्यान की याद दिलाते हैं, जिनमें अनिमेषलोचन चैत्य, कमल तालाब और अजपाल निग्रोध वृक्ष शामिल हैं।

- महाबोधि मंदिर परिसर:

- महाबोधि मंदिर परिसर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें 50 मीटर ऊँचा भव्य मंदिर, पवित्र बोधि वृक्ष, वज्रासन और बुद्ध के ज्ञान से संबंधित छह अन्य पवित्र स्थल शामिल हैं।

- मंदिर के बाहर स्थित कमल तालाब को भी पवित्र माना जाता है। ये स्थल मन्नत स्तूपों से घिरे हुए हैं और सुरक्षा के लिये कई गोलाकार सीमाओं के साथ अच्छी तरह से बनाए रखा गया है।

-

गौतम बुद्ध

- बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी ( अब नेपाल में) में शाक्य क्षत्रिय वंश में हुआ था।

- उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के राजा थे और उनकी माता महामाया कोल्लिय गणराज्य की राजकुमारी थीं।

- अपनी माँ की असामयिक मृत्यु के बाद, उनका पालन-पोषण उनकी सौतेली माँ और चाची महाप्रजापति गौतमी ने किया।

- बुद्ध ने शाक्य वंश की राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया और उनका एक पुत्र राहुल था।

- 29 वर्ष की आयु में गौतम को चार दृश्य दिखे - एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक तपस्वी - जिसके कारण उन्होंने अपना शाही जीवन त्याग दिया और एक भ्रमणशील तपस्वी बन गए।

- उनके पहले शिक्षक अलारा कलामा ने उन्हें ध्यान तकनीक सिखाई। बाद में उन्होंने उद्रका रामपुत्र से शिक्षा ली।

- 35 वर्ष की आयु में, बोधगया ( निरंजना नदी के पास) में पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने के बाद, उन्होंने 49 दिनों के ध्यान के बाद निर्वाण (ज्ञान) प्राप्त किया।

- बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ (हिरण पार्क) में पाँच शिष्यों को दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन (धर्म का चक्र प्रवर्तन) के नाम से जाना जाता है।

- बुद्ध का निधन 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ, इस क्षण को महापरिनिर्वाण (अंतिम निर्वाण) कहा जाता है।

- मुख्य आँकड़े:

- कंथक: बुद्ध का घोड़ा।

- चन्ना: उसका सारथी।

- देवदत्त: उसका चचेरा भाई।

- सुजाता: किसान की बेटी जिसने बोधगया में बुद्ध को चावल का दूध अर्पित किया था।

- अन्य नाम: गौतम (वंश का नाम), सिद्धार्थ (बचपन का नाम), शाक्यमुनि (शाक्य वंश के ऋषि)।

झारखंड Switch to English

सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान

चर्चा में क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 4 जुलाई, 2025 को राँची, झारखंड में सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान के एक नए क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया।

- इस केंद्र का उद्देश्य प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण, ज़मीनी स्तर पर सेवा वितरण को बढ़ाना तथा पूर्वी क्षेत्र में प्रमुख योजनाओं का समर्थन करना है।

मुख्य बिंदु

- परिचय:

- यह झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिये पहला समर्पित क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है।

- इससे गुवाहाटी और लखनऊ केंद्रों पर निर्भरता कम होगी तथा क्षेत्रीय कार्यकर्त्ताओं के लिये लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ आसान हो जाएंगी।

- बेहतर सेवा वितरण: संसाधनों को क्षेत्र के निकट लाकर तथा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक आवश्यकताओं और ज़मीनी हकीकतों के अनुरूप हस्तक्षेप करके केंद्रीय योजनाओं के अंतिम छोर तक कार्यान्वयन को मज़बूत किया जाता है।

- संस्थान का नाम बदलना:

- पूर्व राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया गया है।

- यह नाम परिवर्तन महिला और बाल-केंद्रित विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है।

- प्रमुख योजनाओं को समर्थन:

- यह केंद्र मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों, जिसमें मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, मिशन सक्षम आँगनवाड़ी और पोषण 2.0 शामिल हैं, के तहत प्रशिक्षण और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

- इस सुविधा का उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं को प्रासंगिक कौशल और ज्ञान से युक्त करके क्षेत्र कार्यान्वयन को मज़बूत करना है।

- क्षमता संवर्द्धन और रोज़गार: राँची केंद्र बाल मार्गदर्शन और परामर्श में उन्नत डिप्लोमा प्रदान करेगा, प्लेसमेंट सहायता के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण देगा तथा महिलाओं और युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर सृजित करेगा।

- राष्ट्रीय प्रभाव और भविष्य का दृष्टिकोण: देश भर में विद्यमान केंद्रों के माध्यम से संस्थान प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित करता है; नया राँची केंद्र पूर्वी भारत में पहुँच को बढ़ावा देता है तथा समावेशी विकास को समर्थन प्रदान करता है।

मिशन शक्ति

- परिचय:

- यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य महिला सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिये हस्तक्षेपों को मज़बूत करना है।

- यह एकीकृत और नागरिक-संचालित प्रयासों के माध्यम से उनके जीवन चक्र में "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" को बढ़ावा देता है।

- उप-योजनाएँ:

- संबल (सुरक्षा और संरक्षण): इसमें वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा समुदाय आधारित विवाद समाधान और लैंगिक न्याय के लिये महिला न्यायालय शामिल हैं।

- समर्थ्य (सशक्तीकरण): उज्ज्वला, स्वधार गृह, कामकाज़ी महिला छात्रावास, राष्ट्रीय क्रेच स्कीम और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाओं को आपस में जोड़ती है।

- महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता को समर्थन देने के लिये आर्थिक सशक्तीकरण हेतु गैप फंडिंग की शुरुआत की गई है।

मिशन वात्सल्य

- लॉन्च वर्ष: वर्ष 2021

- उद्देश्य:

- बाल संरक्षण, कल्याण और विकास को सुनिश्चित करना, विशेषकर उन बच्चों के लिये जो कमज़ोर परिस्थितियों में रहते हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- गोद लेने, पालन-पोषण देखभाल तथा प्रायोजन के माध्यम से परिवार-आधारित देखभाल को बढ़ावा देना।

- बाल कल्याण समितियाँ (CWC) और किशोर न्याय बोर्ड (JJB) जैसी संस्थाओं को सशक्त बनाना।

- बच्चों के लिये पुनर्वास और पुनः एकीकरण सहायता प्रदान करना।

- लक्षित लाभार्थी:

- अनाथ, परित्यक्त और संवेदनशील बच्चे।

- दृष्टिकोण:

- सरकारी मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों तथा समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

- यह योजना किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कार्य करती है।

- वित्तपोषण पैटर्न:

- केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें केंद्र-राज्य वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिये 90:10)।

- निगरानी प्राधिकरण:

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD)

- महत्त्व:

- यह बाल दुर्व्यवहार, तस्करी और शोषण को रोकता है तथा समग्र बाल विकास को बढ़ावा देता है।

मध्य प्रदेश Switch to English

सरकार ने दाल वितरण अभियान शुरू किया

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने अरहर और उड़द दालों की खेती को बढ़ावा देने के लिये मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों में बीज वितरण अभियान शुरू किया है।

- इसका उद्देश्य आयात पर देश की बढ़ती निर्भरता को कम करना तथा घरेलू उत्पादन के माध्यम से मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु

- अभियान के बारे में :

- उद्देश्य: अरहर और उड़द दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना।

- कार्यान्वयन एजेंसी: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामले विभाग।

- कार्यान्वयन साझेदार: भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (NCCF)।

- कवरेज: सात राज्यों - उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, मणिपुर और त्रिपुरा के चुनिंदा ज़िलों में बीज वितरण।

- चयन मानदंड: जिलों का चयन दो मुख्य मानदंडों के आधार पर किया गया है:

- ये क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं, जिससे ये दालों की खेती के लिये उपयुक्त हैं।

- इनमें नीति आयोग द्वारा चिह्नित आकांक्षी ब्लॉक भी शामिल हैं।

- वित्तीय एवं नीतिगत सहायता:

- सात राज्यों के चयनित ज़िलों में बीज वितरण पर 1 करोड़ रुपए खर्च किये जाएंगे।

- यदि बाज़ार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से नीचे चला जाता है, तो सरकार अरहर और उड़द की 100% खरीद MSP पर सुनिश्चित करेगी।

- खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिये MSP:

- अरहर (तुअर): 8,000 रुपए प्रति क्विंटल

- उड़द: 7,800 रुपए प्रति क्विंटल

- हाल ही में आयात:

- भारत विभिन्न देशों से लगभग एक दर्जन प्रकार की दालें आयात करता है।

- वर्ष 2023-24 में दालों का आयात बढ़कर 47.38 लाख टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुँच गया, जो वर्ष 2022-23 में आयातित 24.96 लाख टन से लगभग दोगुना है।

- आयात में वृद्धि से दालों की घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता पर दबाव बढ़ गया है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (ABP)

- यह नीति आयोग के नेतृत्व में एक विकास पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विकास मापदंडों पर पिछड़ रहे क्षेत्रों के प्रदर्शन में सुधार लाना है।

- इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी।

- प्रारंभिक चरण में यह कार्यक्रम 31 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों को कवर करेगा, जिनमें से आधे से अधिक ब्लॉक छह राज्यों- उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में स्थित होंगे।

- ABP के तहत मध्य प्रदेश से कुल 42 ब्लॉकों का चयन किया गया है।

हरियाणा Switch to English

हरियाणा ने मज़दूरी और कार्य स्थितियों में संशोधन किया

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने अंशकालिक और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये वेतन संरचना में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा, साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों के लिये अवकाश पात्रता और अनुबंध विस्तार को भी अद्यतन किया जाएगा।

मुख्य बिंदु

- संशोधित वेतन संरचना:

- दो वेतन स्लैब:

- 19,900 रुपए मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब 765 रुपए प्रतिदिन और 96 रुपए प्रति घंटा वेतन मिलेगा।

- इस स्लैब के अंतर्गत, यदि कोई अंशकालिक कर्मचारी पूरे महीने प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करता है, तो उसे 2,487 रुपए प्राप्त होंगे।

- 24,100 रुपए मासिक वेतन वाले दूसरे स्लैब के कर्मचारी को 927 रुपए प्रतिदिन और 116 रुपए प्रति घंटा का पारिश्रमिक मिलेगा।

- इस श्रेणी का कर्मचारी पूरे महीने प्रतिदिन 1 घंटा कार्य करके 3,012 रुपए अर्जित करेगा।

- दो वेतन स्लैब:

- संशोधन का उद्देश्य:

- संशोधित संरचना का उद्देश्य हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के माध्यम से नियोजित श्रमिकों के लिये मज़दूरी भुगतान को मानकीकृत करना और पारिश्रमिक में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना है।

- हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में परिवर्तन:

- ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के नियमित सरकारी कर्मचारी, यदि उन्हें अधिसूचित सार्वजनिक अवकाश पर कार्य करना पड़े, तो वे अब प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे।

- यह प्रतिपूरक अवकाश कार्य किये गए अवकाश के एक माह के भीतर उपयोग किया जाना चाहिये।

- रोजगार अनुबंध का विस्तार:

- आउटसोर्सिंग नीति भाग-2 के तहत नियुक्त श्रमिकों का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

- यह विस्तार विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर लागू होता है।

हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN)

- स्थापना और उद्देश्य: इसकी स्थापना 13 अक्तूबर 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई थी। HKRN हरियाणा में संविदा भर्ती के लिये आधिकारिक पोर्टल है जिसका उद्देश्य भर्ती में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा दक्षता सुनिश्चित करना है।

- संचालन निकाय: हरियाणा कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रबंधित।

- कार्य: विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, सांविधिक निकायों तथा विश्वविद्यालयों के लिये ग्रुप B, C और D कर्मचारियों की भर्ती को केंद्रीकृत करना तथा अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु पहले की विभाग-विशिष्ट भर्ती व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना।

- प्रमुख ज़िम्मेदारियाँ: संविदात्मक तथा डीसी दर कर्मचारियों पर डाटा एकत्र करना, स्टाफिंग अनुरोधों को संभालना, रिक्तियों का विज्ञापन करना, परीक्षण, साक्षात्कार या कौशल मूल्यांकन के माध्यम से भर्ती का प्रबंधन करना तथा उपयुक्त उम्मीदवारों की सिफारिश करना।

- मुख्य उद्देश्य: वंचित पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करना, समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करना तथा राज्य आरक्षण नीति को लागू करना।

%20(1).gif)

.jpg)

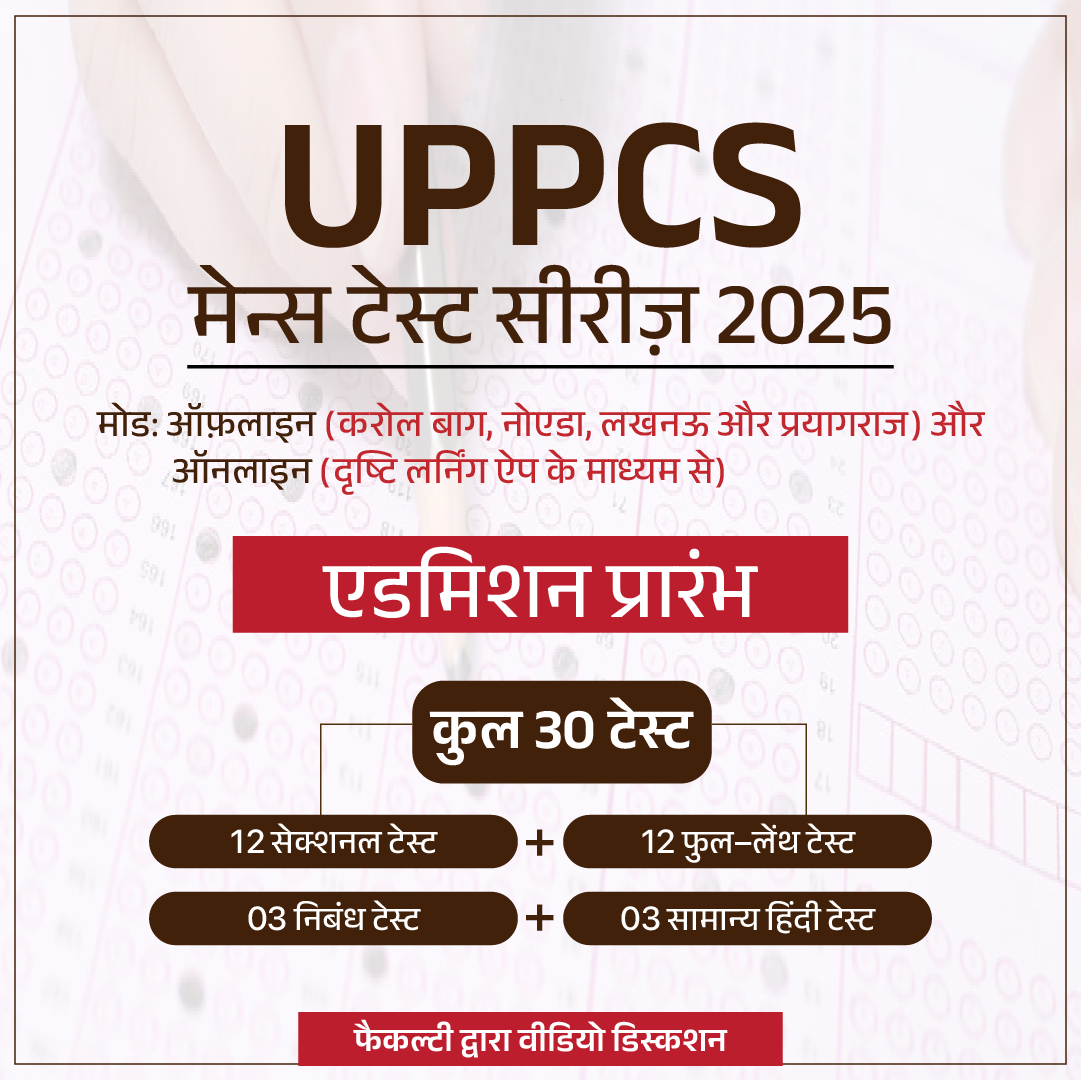

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण