- फ़िल्टर करें :

- अर्थव्यवस्था

- विज्ञान-प्रौद्योगिकी

- पर्यावरण

- आंतरिक सुरक्षा

- आपदा प्रबंधन

-

प्रश्न :

प्रश्न. "चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए, भारत को अपने आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यढाँचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को तत्काल सम्मिलित करने की आवश्यकता है।" हाल की घटनाओं और नीतिगत प्रतिक्रियाओं के संदर्भ में इस कथन की विवेचना कीजिये। (250 शब्द)

09 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 3 आपदा प्रबंधनउत्तर :

हल करने का दृष्टिकोण:

- उत्तर की शुरुआत भारत की जलवायु प्रेरित आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता का संक्षिप्त परिचय देते हुए कीजिये।

- जलवायु अनुकूलन को DRM में एकीकृत करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डालिये।

- हाल की नीतिगत उपायों और उनकी कमजोरियों में गहन विश्लेषण कीजिये।

- आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को एकीकृत करने हेतु सुझाव दीजिये।

- उपयुक्त निष्कर्ष लिखिये।

परिचय

भारत, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आपदा-प्रवण देशों में से एक है, प्रतिवर्ष (IMD, 2023) 300 से अधिक चरम मौसम घटनाओं का सामना करता है। चक्रवातों, बाढ़ों, सूखे और हीटवेव की तीव्रता में हो रही वृद्धि भारत की आपदा प्रबंधन प्रणाली पर अत्यधिक दबाव डाल रही है।

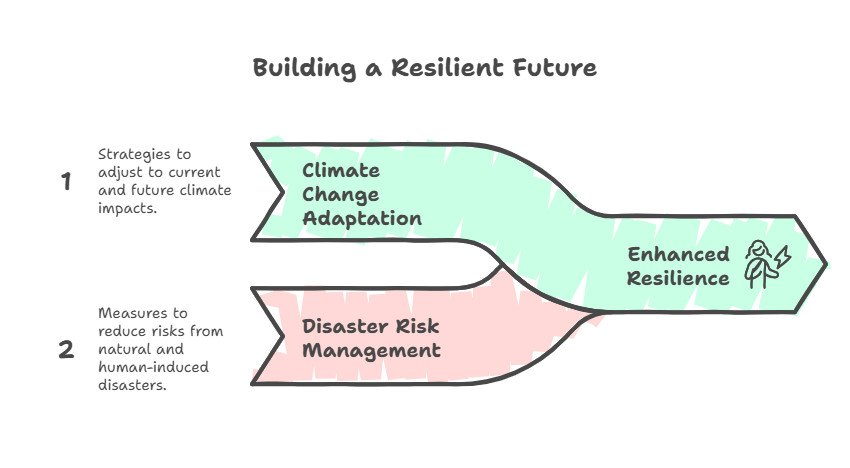

इस संदर्भ में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (CCA) को आपदा जोखिम प्रबंधन (DRM) में एकीकृत करना अब वैकल्पिक नहीं रह गया है, बल्कि लचीलेपन और सतत् विकास के लिये एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गया है।

जलवायु अनुकूलन को DRM में एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता:

- जलवायु-प्रेरित आपदाओं में वृद्धि: चक्रवात मोखा (2023) और हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश (2023) के कारण बड़े पैमाने पर मानवीय और आर्थिक क्षति हुई।

- भारत ने वर्ष 2023 में 365 में से 314 दिनों पर चरम मौसम की घटनाओं का सामना किया (CSE रिपोर्ट), जो दर्शाता है कि जलवायु जोखिम आकस्मिक नहीं, बल्कि प्रणालीगत हैं।

- शहरी कमजोरियाँ: चेन्नई बाढ़ (2021) और बेंगलुरु बाढ़ (2022) ने खराब नियोजन, आर्द्रभूमियों पर अतिक्रमण तथा पुरानी जल निकासी प्रणाली की गंभीर खामियों को उजागर किया।

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता: केदारनाथ बाढ़ (2013) और चमोली आपदा (2021) और हाल ही में जोशीमठ भूमि धँसने जैसी घटनाएँ, तापमान वृद्धि तथा विकास के कारण ग्लेशियर के पीछे हटने और भूस्खलन के खतरे लगातार बढ़ रहे हैं।

- सूखा और जल संकट: अव्यवस्थित मानसून और हीटवेव (लू) ने कृषि संकट को बढ़ा दिया है। नीति आयोग के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत की 40% जनसंख्या को पीने के पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

- बढ़ती वनाग्नि: वन सर्वेक्षण रिकॉर्ड के अनुसार, भारत के 54.40% वन क्षेत्र कभी-कभी वनाग्नि की चपेट में आते हैं। उत्तराखंड ने वर्ष 2022–23 में 5,351 वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज कीं (ISFR) गई, जिससे जैव विविधता और कार्बन सिंक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

हालिया नीतिगत प्रतिक्रियाएँ और अंतराल:

- सकारात्मक पहल:

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (2019 अद्यतन) में जलवायु जोखिम शामिल है।

- पीएम गति शक्ति, स्मार्ट सिटी मिशन और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करते हैं।

- सूरत और पुणे जैसे शहरों ने बाढ़ पूर्वानुमान और आपदा से पूर्व प्रतिक्रिया के लिये एकीकृत कमांड सेंटर लागू किये हैं।

- आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI), जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है, इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति अवसंरचना प्रणालियों की लचीलापन को बढ़ावा देना है।

- परिवहन, ऊर्जा और संचार अवसंरचना में जलवायु अनुकूलन को मुख्यधारा में लाने में सहायता करता है।

- समस्याएँ बनी हुई हैं:

- राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (NDRMF) का केवल 20% हिस्सा आपदा रोकथाम (Mitigation) में जाता है, जबकि 80% भाग आपदा प्रतिक्रिया (Response) पर केंद्रित है।

- खंडित संस्थागत समन्वय और जलवायु अनुकूलन के लिये सीमित बजटीय प्रावधान।

- कमज़ोर प्रारंभिक चेतावनी प्रसार और वास्तविक समय जलवायु-भेद्यता मानचित्रण का अभाव।

- हिमालय जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में अभी भी अनिवार्य जोखिम-संवेदनशील भूमि उपयोग योजना का अभाव है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन को आपदा जोखिम प्रबंधन ढाँचे में एकीकृत करना:

- जलवायु-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण: संवेदनशील क्षेत्रों में चक्रवात और बाढ़ प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके संरचनात्मक लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना।

- उदाहरण के लिये ओडिशा के बहुउद्देशीय चक्रवात आश्रयों और ऊँचें आवासों पर बने चरम घटनाओं के दौरान हताहतों की संख्या को उल्लेखनीय रूप से कम किया है।

- शहरी क्षेत्रों में जलवायु सहनशील जल निकासी प्रणाली लागू की जाए, जैसी कि सूरत की वास्तविक समय बाढ़ निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली है।

- प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुदृढ़ बनाना: कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (CAP) का विस्तार और स्थानीयकरण किया जाए, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं और समुदाय-विशेष चेतावनियों को शामिल किया जाए, ताकि लास्ट-माइल कम्युनिकेशन प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

- सूक्ष्म-स्तरीय संवेदनशीलता मानचित्रण, आपदा पूर्वानुमान और निकासी योजना के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग किया जाए।

- ISRO (उपग्रह आधारित निगरानी हेतु) और IMD (उच्च-रिज़ॉल्यूशन मौसम पूर्वानुमान के लिये) जैसी संस्थाओं की भूमिका को अधिकतम किया जाए, ताकि वास्तविक समय में उपयोगी और क्रियाशील चेतावनियाँ प्रसारित की जा सकें।

- प्रकृति-आधारित समाधान (NbS) को बढ़ावा देना: बाढ़, चक्रवात और सूखे के प्रभाव को कम करने वाले मैंग्रोव, आर्द्रभूमि तथा वनों जैसे पारिस्थितिक सुरक्षा कवचों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापन किया जाए। सुंदरबन क्षेत्र तूफानों से होने वाली समुद्री लहरों (स्टॉर्म सर्ज) के खिलाफ मैंग्रोव-आधारित संरक्षण का एक प्रभावी मॉडल प्रस्तुत करता है।

- नमामि गंगे, आर्द्रभूमि पुनरुद्धार और नदी बेसिन नियोजन को एकीकृत दृष्टिकोण से जोड़कर शहरी बाढ़ लचीलेपन को पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के साथ एकीकृत करना।

- प्राकृतिक जल निकासी को बढ़ाने और शहरी गर्मी को कम करने के लिये शहरी वनों, बायोस्वेल्स और पारगम्य फुटपाथ जैसे हरित बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहित करना।

- संस्थागत और नीतिगत सुधार: आपदा प्रबंधन ढाँचे को अधिक प्रभावी बनाने के लिये NDMA की आपदा न्यूनीकरण रणनीतियों को पेरिस समझौते के तहत भारत की राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) के साथ एकीकृत किया जाए। इससे आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलन के बीच बेहतर समन्वय एवं सहक्रियात्मक प्रभाव (Synergy) स्थापित किया जा सकेगा।

- राज्य और नगर निगम नियोजन ढाँचे में जलवायु जोखिमों को मुख्यधारा में लाकर जलवायु-लचीले बजट को प्रोत्साहित करना।

- जोखिम न्यूनीकरण पहल के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना: आपदा मित्र कार्यक्रम का विस्तार किया जाए ताकि जलवायु आपदाओं से प्रभावित ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक संख्या में सामुदायिक आपदा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा सके।

- स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और स्थानीय पंचायतों को संगठित करना ताकि वे MGNREGA के तहत चेक डैम, ऊँची सड़कें, वर्षा जल संचयन प्रणाली और तूफानी आश्रय स्थलों जैसे जलवायु-सहनशील संरचनाओं का सह-निर्माण और रखरखाव कर सकें।

निष्कर्ष:

भारत में प्रभावी आपदा प्रबंधन को जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ समन्वित रूप से चलाना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC) इस समेकन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो संवेदनशील क्षेत्रों में लचीलापन बढ़ाने के लिये राज्य स्तरीय परियोजनाओं का समर्थन करता है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

Print