जैव विविधता और पर्यावरण

बेलेम, ब्राज़ील में आयोजित UNFCCC COP 30

- 24 Nov 2025

- 97 min read

प्रीलिम्स के लिये: पेरिस समझौता, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म, समान किंतु विभेदित जिम्मेदारियों एवं संबंधित क्षमताएँ, क्योटो प्रोटोकॉल, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान।

मेन्स के लिये: COP का महत्त्व, समानता और जलवायु न्याय पर भारत का दृष्टिकोण तथा COP में उसकी प्रमुख मांगें, भारत की जलवायु उपलब्धियाँ और नीतियाँ।

चर्चा में क्यों?

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के COP30 का समापन ब्राज़ील के बेलेम में हुआ, जिसमे देशों ने बेलेम पैकेज को प्रमुख वार्तित परिणाम के रूप में औपचारिक रूप से अपनाया।

COP30 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- बेलेम पैकेज: COP30 में स्वीकृत 29 वार्तित निर्णयों का एक व्यापक सेट, जिसका उद्देश्य चर्चा से आगे बढ़कर क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना है। यह मज़बूत जलवायु वित्त, न्यायपूर्ण संक्रमण उपायों, अनुकूलन प्रगति की निगरानी, लैंगिक समावेशन, तथा सहयोग बढ़ाकर पेरिस समझौते के लक्ष्यों की प्राप्ति को गति देने पर आधारित है।

- ग्लोबल मुतीराओ समझौता: COP30 का समापन ग्लोबल मुतीराओ समझौते के साथ हुआ, जो नए अनिवार्य लक्ष्यों के बजाय सहयोग और क्रियान्वयन को प्राथमिकता देता है।

- यह समझौता विकसित और विकासशील देशों के बीच एक समझौता-समाधान के रूप में देखा जाता है, जिसमें महत्वाकांक्षा की तुलना में कार्यान्वयन क्षमता पर अधिक ज़ोर है।

- ब्राज़ील ने ग्लोबल मुतीराओ प्लेटफॉर्म की शुरुआत की, जो एक डिजिटल पहल है। इसका उद्देश्य सामूहिक जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना तथा प्रतिबद्धताओं और क्रियान्वयन के बीच की खाई को पाटना है, विशेषकर ऊर्जा, वित्त और व्यापार के क्षेत्रों में प्रगति तेज़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म: COP30 ने एक नए जस्ट ट्रांज़िशन मैकेनिज़्म (JTM) को अपनाया, जिसे बेलेंम एक्शन मैकेनिज़्म (BAM) भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधनों से दूर होती अर्थव्यवस्थाओं और श्रमिकों के लिये क्षमता-विकास तथा सहयोग को समर्थन देना है, हालाँकि इसमें नए या सुनिश्चित वित्तीय प्रावधान शामिल नहीं हैं।

- ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन ट्रैकर और बेलेम मिशन टू 1.5°C: COP30 में लॉन्च किये गए इन दोनों उपकरणों को यह निगरानी करने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि क्या राष्ट्रीय कार्य और राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C तक सीमित करने के मार्गों के अनुरूप हैं। ये तंत्र नए लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन पर नज़र रखने पर बढ़ते फोकस का संकेत देते हैं।

- ये तंत्र नए लक्ष्यों के निर्धारण के बजाय क्रियान्वयन की निगरानी पर बढ़ते ध्यान को दर्शाते हैं।

- COP30 में राष्ट्रीय अनुकूलन योजना (NAP) को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिये NAP इम्प्लीमेंटेशन एलायंस की शुरुआत की गई।

- साथ ही, देशों ने वर्ष 2030 तक अनुकूलन वित्त को वर्ष 2025 के स्तर की तुलना में तीन गुना बढ़ाने पर सहमति जताई है, किंतु यह स्पष्ट न होना कि इस वित्त को कौन उपलब्ध कराएगा, एक प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है।

- वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA): पार्टियों ने बाकू अनुकूलन रोडमैप को अंतिम रूप दिया और वैश्विक अनुकूलन लक्ष्य (GGA) के अंतर्गत प्रगति को मापने के लिये 59 स्वैच्छिक संकेतकों पर सहमति व्यक्त की।

- बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान: COP30 के स्वास्थ्य दिवस (13 नवंबर, 2025) पर घोषित इस प्रमुख पहल का उद्देश्य जलवायु प्रभावों से निपटने हेतु वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना है।

- यह स्वास्थ्य समानता, जलवायु न्याय और सामुदायिक सहभागिता के साथ बेहतर शासन के सिद्धांतों पर आधारित है।

- ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स फॉरएवर फैसिलिटी (TFFF): ब्राज़ील द्वारा प्रारंभ की गई यह सुविधा पेमेंट-फॉर-परफाॅर्मेंस मॉडल पर आधारित है, जिसमें उपग्रह-आधारित निगरानी के माध्यम से उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण के लिये देशों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

- इसका लक्ष्य लगभग 125 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाना है, जिसमें ब्राज़ील ने प्रथम 1 अरब डॉलर का योगदान दिया है।

- बेलेम 4x प्रतिज्ञा: इस प्रतिज्ञा का उद्देश्य वर्ष 2024 के स्तर की तुलना में वर्ष 2035 तक संधारणीय ईंधनों के उपयोग को चार गुना बढ़ाना है, साथ ही राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुरूप लचीलापन भी प्रदान किया गया है।

- प्रगति की वार्षिक निगरानी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) द्वारा की जाएगी। यह विशेष रूप से परिवहन और उद्योग क्षेत्रों में ऊर्जा संक्रमण को गति देने हेतु हाइड्रोजन, जैव ईंधन, बायोगैस और ई-फ्यूल जैसे ईंधनों को किफायती लागत पर बढ़ाने पर केंद्रित है।

- बेलेम घोषणा: भूख, गरीबी और जन-केंद्रित जलवायु कार्रवाई पर: 43 देशों और यूरोपीय संघ द्वारा हस्ताक्षरित इस घोषणा में जलवायु नीति के केंद्र में कमज़ोर और संवेदनशील समुदायों को रखा गया है।

- यह निरंतर शमन प्रयासों को जारी रखने का आह्वान करती है लेकिन सामाजिक सुरक्षा, फसल बीमा और ऐसे उपायों के माध्यम से अनुकूलन को प्राथमिकता देती है जो सामुदायिक लचीलापन को मज़बूत करते हैं।

- बेलेम लैंगिक कार्य योजना (GAP): COP 30 में स्वीकृत यह योजना लैंगिक-संवेदी जलवायु कार्रवाई को सुदृढ़ बनाने और जलवायु शासन में महिलाओं, विशेषकर कमज़ोर समुदायों से आने वाली महिलाओं, की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

भारत COP30 में स्वयं को कैसे स्थापित कर रहा है?

- कानूनी दायित्व के रूप में जलवायु वित्त: भारत ने BASIC (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) तथा समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDC) के समूहों के साथ मिलकर समानता और जलवायु न्याय पर ज़ोर दिया तथा ऋण-आधारित मॉडलों के स्थान पर पूर्वानुमानित, बड़े पैमाने पर तथा अनुदान-आधारित जलवायु वित्त का आह्वान किया।

- इसने पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के पूर्ण कार्यान्वयन और जलवायु वित्त की सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा की मांग की, साथ ही COP 29 में अपनाए गए बाकू-टू-बेलेम रोडमैप द्वारा निर्धारित 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के जलवायु वित्त लक्ष्य को जुटाने का आग्रह किया।

- भारत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वर्ष 2025 की एडैप्टेशन गैप रिपोर्ट का अनुमान है कि विकासशील देशों को वर्ष 2035 तक प्रतिवर्ष 310-365 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी, जबकि वर्तमान प्रवाह लगभग 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।

- ग्लासगो की यह प्रतिबद्धता है कि वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त (adaptation finance) को दोगुना करके 40 अरब अमेरिकी डॉलर किया जाएगा, जिसके पूरी होने की संभावना कम है।

- समानता और जलवायु न्याय: भारत ने साझा लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व एवं संबंधित क्षमताएँ (CBDR-RC) के सिद्धांत की पुन: पुष्टि की और ज़ोर दिया कि ऐतिहासिक उत्सर्जक देशों को उत्सर्जन में कमी के प्रयासों का नेतृत्व करना चाहिये। साथ ही भारत ने UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया।

- भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने व्यापार-संबंधी प्रतिबंधात्मक उपायों, जैसे यूरोपीय संघ की कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि इसे जलवायु कार्रवाई के बहाने से भेदभावपूर्ण अवरोध के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

- अनुकूलन और संवेदनशील देशों के लिये समर्थन: भारत ने कहा कि अनुकूलन को उत्सर्जन में कमी के समान प्राथमिकता मिलनी चाहिये और विकासशील एवं संवेदनशील देशों के लिये पूर्वानुमेय समर्थन की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

COP30 से प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

- जीवाश्म ईंधन चरणबद्ध समाप्ति पर कोई समझौता नहीं: अंतिम बेलेम पैकेज (Belém Package) ने जीवाश्म ईंधनों से संक्रमण के लिये स्पष्ट रोडमैप पर प्रतिबद्धता देने से बचा।

- जलवायु वित्त पर कमज़ोर प्रगति: वार्ता में अनुच्छेद 9.1 के तहत वित्तीय दायित्वों पर स्पष्टता सुनिश्चित नहीं हो सकी और विकासशील देशों द्वारा मांगे गए स्तर तक फंडिंग बढ़ाने के लिये कोई ठोस योजना नहीं बनी।

- NDC प्रस्तुतियों में देरी और महत्त्वाकांक्षा का अंतर: भारत सहित कई प्रमुख उत्सर्जक देशों ने अद्यतन NDC प्रस्तुत करने में देरी की, जिससे वैश्विक उत्सर्जन अंतर बढ़ा और गति कमज़ोर हुई।

- कार्यान्वयन अंतर का समाधान नहीं: जबकि कई प्रतिज्ञाएँ घोषित की गईं, ठोस समयसीमा, प्रवर्तन तंत्र और जवाबदेही प्रणालियाँ अस्पष्ट बनीं।

- समर्पित वित्तीय सहायता के बिना न्यायसंगत संक्रमण: नया न्यायसंगत संक्रमण तंत्र नई या सुनिश्चित वित्तीय सहायता के अभाव में है, जिससे यह कर्मचारियों और अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूलन में सहायता देने की क्षमता में कमी करता है।

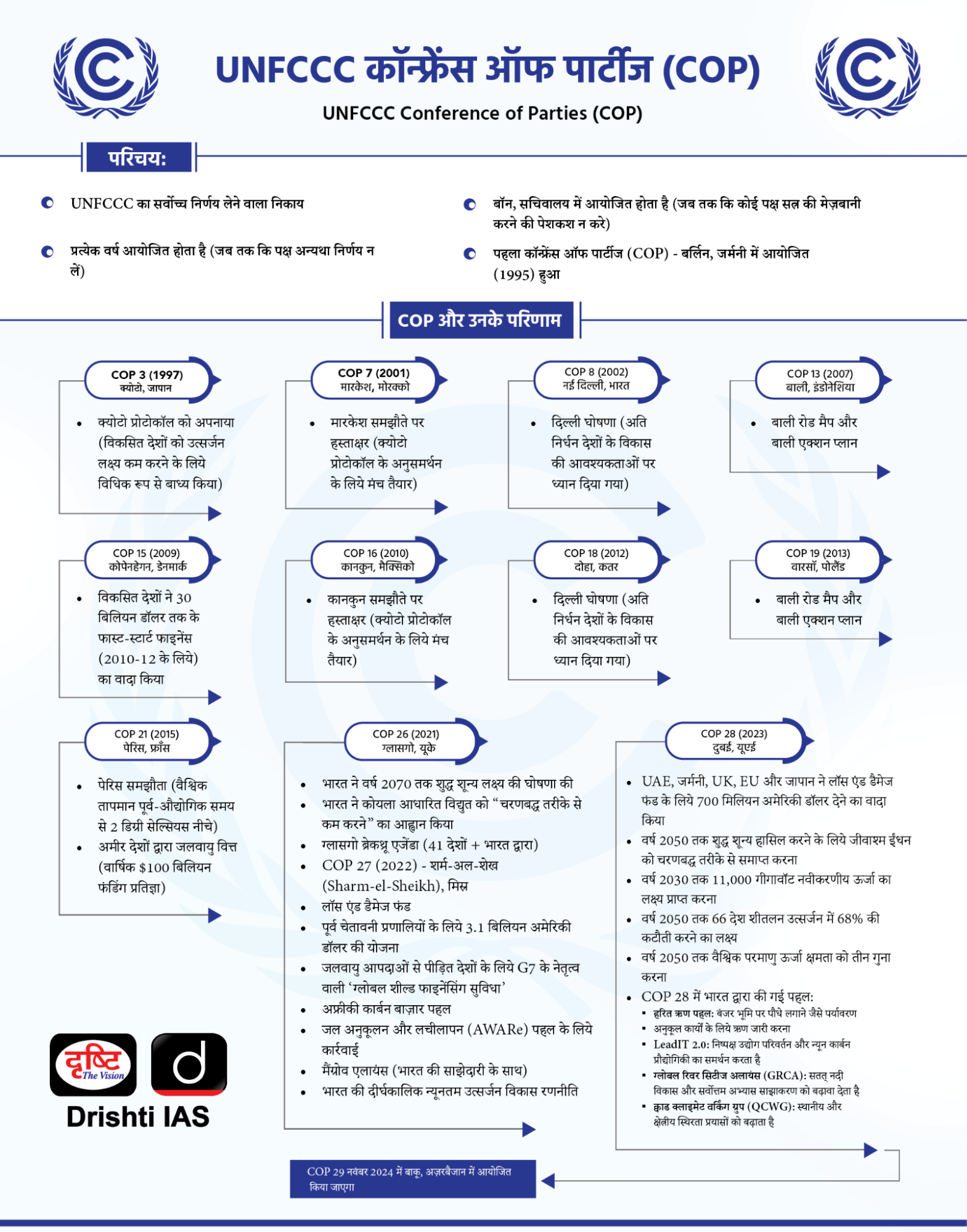

UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP)

- परिचय: COP, UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय-निर्माण निकाय है। इसके सदस्य देश प्रतिवर्ष मिलते हैं ताकि जलवायु प्रगति की समीक्षा की जा सके, समझौता वार्ता की जा सके और NDC जैसी प्रतिबद्धताओं को अपडेट किया जा सके।

- UNFCCC को वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था, ताकि जलवायु प्रणाली में मानव द्वारा होने वाले खतरनाक हस्तक्षेप को रोका जा सके। बाद में इसे क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015) द्वारा मज़बूत किया गया।

- COP 1 वर्ष 1995 में बर्लिन में आयोजित हुआ था और COP30 तक इसमें 198 देशों की भागीदारी बढ़ गई है, जिससे यह UN के तहत सबसे बड़े बहुपक्षीय मंचों में से एक बन गया।

- COP को सब्सिडरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन (SBI) और सब्सिडरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस (SBSTA) द्वारा समर्थन प्राप्त है।

- COP क्योटो प्रोटोकॉल के लिये CMP और पेरिस समझौते के लिये CMA के रूप में भी कार्य करता है।

- क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक (CMP) के रूप में कार्य करते हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्योटो प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

- पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक (CMA) के रूप में कार्य करते हुए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

- COP मेज़बान: COP की बैठकें पाँच UN-निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रों अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन तथा पश्चिमी यूरोप एवं अन्य में घूर्णन (Rotation) के आधार पर आयोजित की जाती हैं।

- देश स्वयं मेज़बानी करने के लिये आगे आते हैं और यदि कई उम्मीदवार होते हैं तो क्षेत्र सहमति से एक का चयन करता है।

- तुर्की COP31 की मेज़बानी करेगा। वर्ष 2027 में इथियोपिया अदीस अबाबा में COP32 की मेज़बानी करेगा और भारत ने COP33 की मेज़बानी में रुचि व्यक्त की है, जो वर्ष 2028 में होगी तथा यह भारत के लिये COP8 (2002) के बाद दूसरी बार होगी।

- भारत के लिये COP का महत्त्व: COP भारत के लिये एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ यह अपनी NDC प्रतिबद्धताओं पर प्रगति दिखाकर वैश्विक जलवायु स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और न्यायसंगत जलवायु कार्रवाई के लिये दबाव डाल सकता है।

- यह भारत को जलवायु वित्त के लिये बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है, विशेषकर लॉस एंड डैमेज फंड जैसे तंत्रों के तहत, जो बाढ़ और चक्रवात जैसी जलवायु जोखिमों के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- यह मंच भारत की नेतृत्व भूमिका का समर्थन भी करता है, ISA जैसे गठबंधनों के माध्यम से, जिससे भारत विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है तथा LiFE और मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जैसी पहलों को बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

COP30 ने नई पहलों की पेशकश की, लेकिन कोर मांगों जैसे जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध उन्मूलन और बढ़े हुए जलवायु वित्त के मामले में यह पर्याप्त नहीं रहा, जो विकसित एवं विकासशील देशों के बीच गहरी असहमति को दर्शाता है। भारत ने इस मंच का उपयोग समानता, जलवायु न्याय और वित्त को प्रतिबद्धताओं की बजाय कर्त्तव्यों के रूप में आगे बढ़ाने के लिये किया। मुख्य निर्णयों को स्थगित किये जाने के बाद, COP31 प्रतिबद्धताओं को ठोस और विश्वसनीय कार्रवाई में बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण साबित होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. जलवायु वित्त कोई चैरिटी नहीं बल्कि पेरिस समझौते के तहत एक कानूनी दायित्व है। COP30 में भारत का रुख और इसका जलवायु न्याय पर प्रभाव, चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. UNFCCC COP क्या है और यह क्यों महत्त्वपूर्ण है?

COP, UNFCCC का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जहाँ 198 पार्टियाँ वार्षिक रूप से मिलती हैं ताकि जलवायु प्रगति की समीक्षा की जा सके, समझौतों पर बातचीत की जा सके और राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) जैसी प्रतिबद्धताओं को अपडेट किया जा सके।

2. COP30 में उल्लिखित पेरिस समझौते का अनुच्छेद 9.1 क्या है?

अनुच्छेद 9.1 विकसित देशों को कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वे विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करें, ताकि वे रोधी और अनुकूलन प्रयासों को लागू कर सकें।

3. COP30 में प्रमुख अनसुलझा मुद्दा क्या था?

COP30 जीवाश्म ईंधन के चरणबद्ध उन्मूलन के लिये रोडमैप पर सहमति नहीं बना सका, हालाँकि संवेदनशील और विकासशील देशों द्वारा इस पर ज़ोर दिया गया था।

4. COP30 में भारत की मुख्य मांग जलवायु वित्त पर क्या थी?

भारत ने BASIC और LMDC समूह के साथ मिलकर अनुच्छेद 9.1 का पूर्ण क्रियान्वयन, जलवायु वित्त की स्पष्ट परिभाषा, अनुदान-आधारित और बढ़ाया हुआ समर्थन तथा बाकू-टू-बेलेम रोडमैप के अनुसार 1.3 ट्रिलियन USD जुटाने की मांग की।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) के पक्षकारों के सम्मेलन (COP) के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई प्रतिबद्धताएँ क्या हैं? (2021)