भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत का अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड मार्केट

- 24 Nov 2025

- 77 min read

प्रिलिम्स के लिये: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs), डायबिटीज़, NFHS 2016 से 2019–21, गट माइक्रोबायोम, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, FSSAI, WHO, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ईट राइट इंडिया

मेन्स के लिये: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) की खास विशेषताएँ, भारत में गैर- संचारी रोग (NCD) बीमारियों के बढ़ते बोझ से उनका सीधा संबंध और उनके असर को रोकने के लिये आवश्यक कदम।

चर्चा में क्यों?

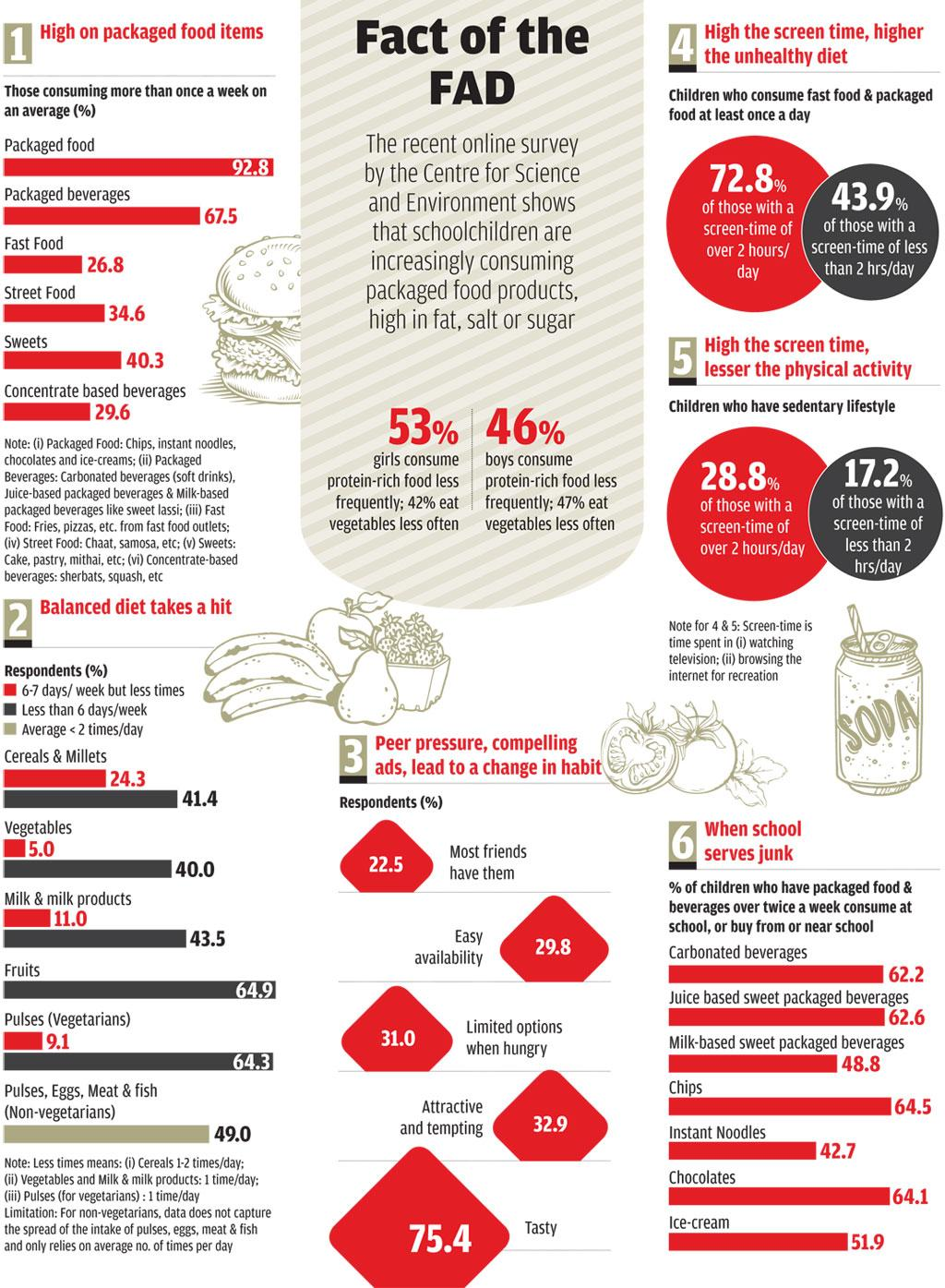

द लैंसेट की एक सीरीज़ में बताया गया है कि भारत विश्व भर में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फ़ूड्स (UPFs) की बिक्री में सबसे तेज़ बढ़ोतरी कर रहा है —वर्ष 2006 में 0.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में लगभग 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो ~40 गुना बढ़ोतरी को दर्शाता है।

- भारत में आहार संबंधी यह तीव्र बदलाव मोटापा, मधुमेह और हृदय रोगों की बढ़ती घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है।

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) क्या हैं?

- परिचय: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) औद्योगिक रूप से तैयार किये गए ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जिन्हें आसान उपयोग, लंबी अवधि तक सुरक्षित रहने और बड़े पैमाने पर उपभोग के लिये बनाया गया है। इनमें प्राकृतिक, संपूर्ण खाद्य पदार्थों की बजाय अधिकतर कृत्रिम अवयव, प्रिज़र्वेटिव्स और विभिन्न एडिटिव्स का उपयोग किया जाता है।

- सॉफ्ट ड्रिंक्स, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल्स, पैकेज्ड सूप्स और विभिन्न रेडी-टू-हीट भोजन इस श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं।

- UPF खपत में वृद्धि के कारण:

- आक्रामक विपणन: सेलिब्रिटी विज्ञापन, एक खरीदो एक मुफ्त पाओ ऑफर और खेल प्रायोजन, लक्षित विज्ञापन, विशेष रूप से बच्चों को लक्षित करके उपभोग को बढ़ावा देते हैं।

- जीवनशैली में परिवर्तन: तेज गति से चलने वाला शहरी जीवन त्वरित, सुविधाजनक और खाने के लिये तैयार विकल्पों पर निर्भरता को बढ़ाता है।

- सांस्कृतिक आहार परिवर्तन: पश्चिमी शैली के आहार के प्रति बढ़ती प्राथमिकता ने फास्ट फूड, मीठे स्नैक्स और रेडी-टू-ईट भोजन के सेवन में वृद्धि की है।

- वैकल्पिक खाद्य विकल्प: अति-प्रसंस्कृत (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों को पारंपरिक भोजन तैयार करने के लिये समय बचाने वाले विकल्प के रूप में देखा जाता है, जो कामकाजी व्यक्तियों को अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को अधिक आसानी से संतुलित करने में मदद करता है।

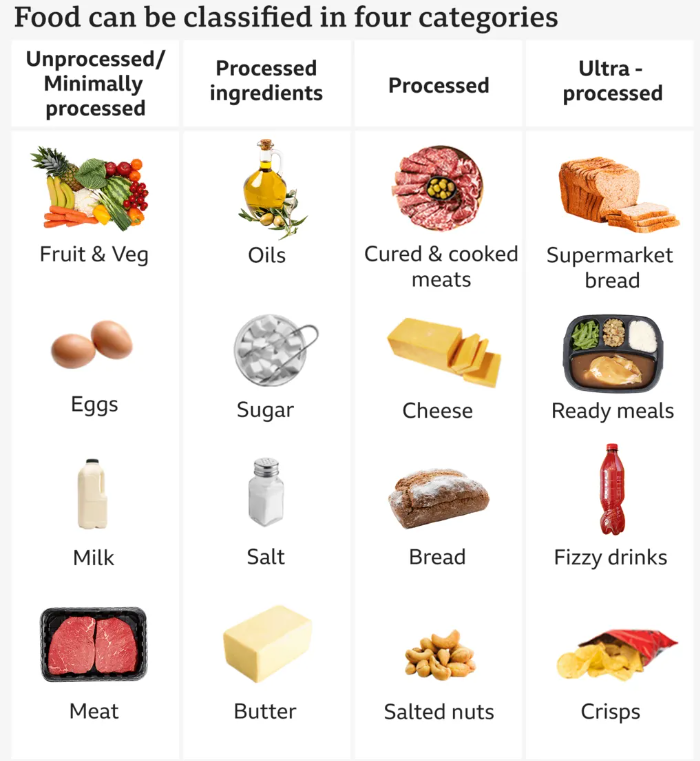

- प्रोसेस्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स (UPFs) के बीच अंतर: प्रसंस्कृत (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थों में धुलाई, पकाने या डिब्बाबंदी जैसे न्यूनतम परिवर्तन शामिल होते हैं और उनकी प्राकृतिक संरचना बरकरार रहती है, जबकि UPF में औद्योगिक स्टार्च, प्रोटीन आइसोलेट्स, स्वाद, योजक और पायसीकारी होते हैं तथा ऐसे किसी भी योजक की उपस्थिति उत्पाद को UPF के रूप में वर्गीकृत करती है।

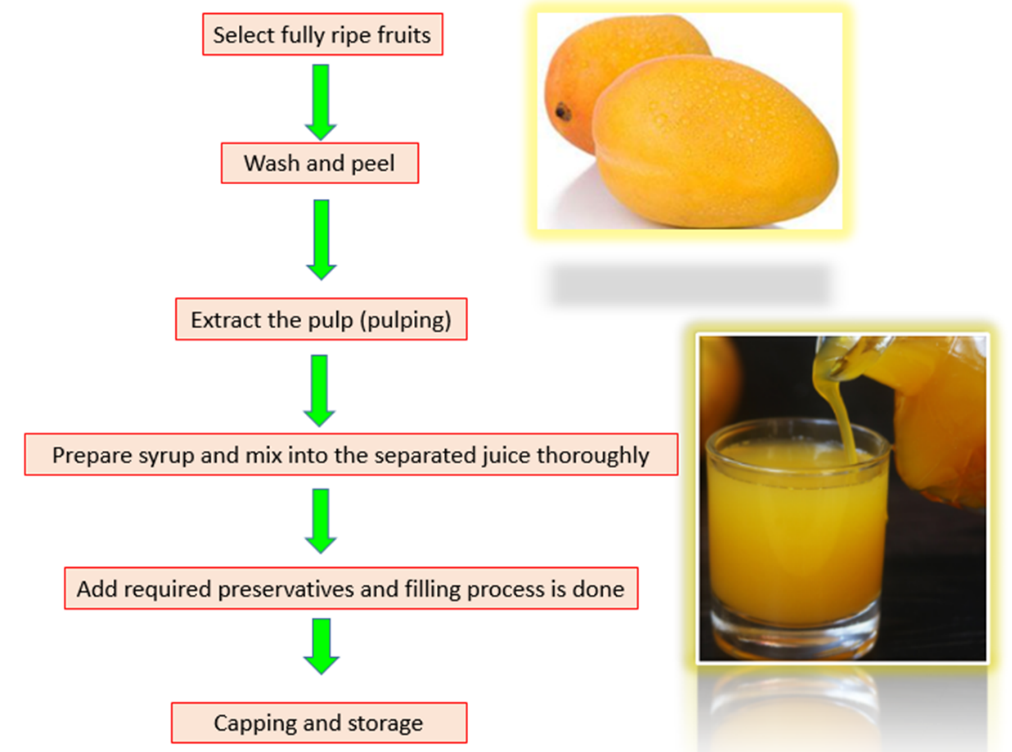

खाद्य प्रसंस्करण

- परिचय: यह कच्चे कृषि उत्पादों—जैसे अनाज, मॉंस, सब्जियाँ और फल, को अधिक मूल्यवान और सुविधाजनक खाद्य उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जिसमें अपशिष्ट को न्यूनतम रखने पर ज़ोर दिया जाता है।

- प्रकार:

- न्यूनतम प्रसंस्कृत (मिनिमली प्रोसेस्ड): इनमें फल, सब्जियाँ, दूध, मछली, दालें, अंडे, मेवे और बीज शामिल हैं, जिनमें कोई अतिरिक्त सामग्री नहीं मिलाई जाती और इनकी प्राकृतिक अवस्था से बहुत कम बदलाव होते हैं।

- प्रसंस्कृत अवयव (प्रोसेस्ड इंग्रीडिएंट्स): ये नमक, चीनी और तेल जैसे पदार्थ होते हैं, जिन्हें स्वयं नहीं खाया जाता बल्कि अन्य खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है।

- प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ (प्रोसेस्ड फूड): न्यूनतम प्रसंस्कृत और प्रसंस्कृत अवयवों को मिलाकर बनाए गए खाद्य पदार्थ, जिन्हें आमतौर पर घर तैयार किया जा सकता है, जैसे जैम, अचार और पनीर।

- अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड: ये औद्योगिक रूप से निर्मित उत्पाद होते हैं, जिनमें ऐसी सामग्री शामिल होती है जो आमतौर पर घरेलू रसोई में उपयोग नहीं की जाती।

भारत पर अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) के बढ़ते उपभोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है?

- पोषण संबंधी कमी: UPF में वसा, शर्करा और नमक (HFSS) की मात्रा अत्यधिक होती है तथा इनमें स्टेबलाइज़र, इमल्सीफायर, कलरेंट और कृत्रिम फ्लेवर जैसे योजक शामिल होते हैं। ये ऊर्जा से भरपूर लेकिन पोषक तत्त्वों में कम होते हैं, जिससे अतिरिक्त कैलोरी सेवन और निम्न गुणवत्ता वाले आहार की समस्या बढ़ती है।

- गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव: UPF का संबंध मोटापा, टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय, गुर्दे और जठरांत्र संबंधी रोग, अवसाद संबंधी लक्षण और समयपूर्व मृत्यु सहित 12 प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं के अधिक जोखिम से जुड़ा है।

- भारतीय जनसंख्या में आंतरिक वसा संचय और चयापचय संबंधी रोगों के प्रति आनुवंशिक प्रवृत्ति अधिक है, जिससे UPF के दुष्प्रभाव और गंभीर हो जाते हैं।

- बच्चों के लिये उच्च जोखिम: बाल मोटापे में तेज़ वृद्धि दर्ज की गई है—NFHS वर्ष 2016 से 2019–21 के बीच यह 2.1% से बढ़कर 3.4% हो गया। दीर्घकालीन नुकसान में व्यसनकारी खाने के व्यवहार, आंत माइक्रोबायोम असंतुलन, मस्तिष्क विकास पर प्रतिकूल प्रभाव तथा प्रारंभिक अवस्था में मोटापा और मधुमेह का जोखिम शामिल है।

- कमज़ोर विनियामक ढाँचा: भारत मुख्यतः स्व-विनियमन पर निर्भर करता है और अनिवार्य फ्रंट-ऑफ-पैक चेतावनी लेबल न होने से कंपनियाँ HFSS सामग्री को भ्रामक दावों के पीछे छिपा लेती हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 मज़बूत विनियमों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

- UPF की पहचान करने में कठिनाई: भ्रामक पैकेजिंग (जैसे—उच्च प्रोटीन का दावा) शर्करा, नमक और वसा की उच्च मात्रा को छुपा देती है। कई लोग प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड के बीच अंतर भी नहीं कर पाते।

स्वस्थ आहार आदतों को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहलें

- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

- ईट राइट इंडिया

- राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक

- RUCO (प्रयुक्त खाद्य तेल का पुन: उपयोग)

- खाद्य सुरक्षा मित्र

अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) के उपभोग को सीमित करने हेतु क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- मज़बूत विनियमन और नीतियाँ लागू करना: पैक के सामने अनिवार्य चेतावनी लेबल लागू किये जाने चाहिये, जिनमें स्पष्ट रूप से “अधिक शर्करा, अधिक नमक, अधिक वसा” का संकेत हो। बच्चों को लक्षित आक्रामक विपणन को नियंत्रित करने के लिये सख्त नियम लागू किये जाने चाहिये।

- स्वस्थ खाद्य वातावरण का निर्माण करना: ब्राज़ील जैसे सफल मॉडलों का अनुसरण करते हुए विद्यालयों में केवल न्यूनतम रूप से प्रोसेस्ड फूड प्रदान किये जाने चाहिये। सार्वजनिक स्थानों पर UPF को सीमित किया जाए और स्वस्थ विकल्प अधिक सुलभ बनाए जाने चाहिये।

- राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान: उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाना चाहिये कि वे ऐसे उत्पादों से बचें जिनमें 10% से अधिक शर्करा या वसा हो या जिनमें सोडियम प्रति किलो-कैलोरी 1 मि.ग्रा. से अधिक हो। पैकेज्ड वस्तुओं की अपेक्षा दूध, मेवे, फल और सब्ज़ियों जैसे संपूर्ण खाद्य पदार्थों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- निगरानी और अनुसंधान में सुधार: इस बात को समझने के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये कि भारतीय आहार—विशेषकर बच्चों और युवाओं का—कितना हिस्सा UPF से आता है, कौन-से विशिष्ट उत्पाद सबसे अधिक खाए जाते हैं और इनके पीछे के कारण क्या हैं। इससे लक्षित विनियमन को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

- वैश्विक और राष्ट्रीय समन्वय: विनियमों को WHO के आगामी UPF मानकों के अनुरूप बनाया जाना चाहिये। एक समन्वित राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के लिये स्वास्थ्य प्राधिकरणों, FSSAI, शिक्षा क्षेत्र, उद्योग और सिविल सोसायटी को साथ जोड़ा जाना चाहिये।

- WHO वयस्कों और बच्चों को दैनिक कुल ऊर्जा के 10% से कम मुक्त शर्करा का सेवन करने की सलाह देता है, जिसे यदि 5% या लगभग 25 ग्राम (6 चम्मच) प्रतिदन तक कम किया जाए तो अतिरिक्त लाभ होता है।

निष्कर्ष

भारत में अत्यधिक अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड की ओर तेज़ी से बढ़ता रुझान, आक्रामक विपणन और कमज़ोर विनियमन के कारण, मोटापा और मधुमेह जैसे गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट को बढ़ावा दे रहा है। राष्ट्र के स्वास्थ्य की रक्षा के लिये एक त्वरित और बहुआयामी रणनीति आवश्यक है, जिसमें पैक के सामने सख्त चेतावनी लेबल, विपणन प्रतिबंध, व्यापक जन-जागरूकता और विशेष रूप से विद्यालयों में स्वस्थ खाद्य वातावरण का निर्माण शामिल होना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में गैर-संचारी रोगों के बढ़ते बोझ में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) की भूमिका का परीक्षण कीजिये और जोखिम को कम करने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (UPF) क्या होते हैं?

UPF औद्योगिक रूप से तैयार किये गए ऐसे खाद्य उत्पाद हैं जिनमें निर्मित अवयव, योजक (इमल्सीफायर, स्टेबलाइज़र, फ्लेवर) और लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने वाली तकनीकें प्रयोग होती हैं। इन्हें सुविधा हेतु तैयार किया जाता है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, रेडी-टू-हीट भोजन।

2. भारत में UPF की बिक्री कितनी तेज़ी से बढ़ी है?

खुदरा बिक्री वर्ष 2006 में 0.9 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2019 में लगभग 38 अरब अमेरिकी डॉलर हो गई, जो 40 गुना वृद्धि दर्शाती है। यह वृद्धि मोटापे से जुड़े तीव्र आहार परिवर्तन का संकेत देती है।

3. UPF उपभोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिम क्या हैं?

UPF (उच्च वसा, शर्करा और नमक वाले खाद्य) का संबंध मोटापा, टाइप-2 मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय और गुर्दे से संबंधित रोग, पाचन तंत्र विकार, अवसाद संबंधी लक्षण तथा सभी प्रकार की मृत्यु दर में वृद्धि से पाया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. बाज़ार में बिकने वाला ऐस्परटेम कृत्रिम मधुरक है। यह ऐमीनो अम्लों से बना होता है और अन्य ऐमीनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस्तेमाल का क्या आधार है? (2011)

(a) ऐस्परटेम सामान्य चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु चीनी के विपरीत यह मानव शरीर में आवश्यक एंजाइमों के अभाव के कारण शीघ्र ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है।

(b) जब ऐस्परटेम आहार प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है, तब उसका मीठा स्वाद तो बना रहता है किंतु यह ऑक्सीकरण-प्रतिरोधी हो जाता है।

(c) ऐस्परटेम चीनी जितना ही मीठा होता है, किंतु शरीर में अंतर्गहण होने के बाद यह कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स में परिवर्तित हो जाता है जो कोई कैलोरी नहीं देते हैं।

(d) ऐस्परटेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से ऐस्परटेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करते हैं।

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियाँ एवं अवसर क्या हैं? खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है? (2020)