भारतीय अर्थव्यवस्था

राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क और बायोइकॉनमी

- 01 Sep 2025

- 84 min read

प्रिलिम्स के लिये: जैव प्रौद्योगिकी, BioE3, पर्यावरण के लिये जीवनशैली, राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क, बायो-राइड योजना

मेन्स के लिये: भारत में जैव प्रौद्योगिकी नीतियाँ और पहल, भारत की जैव अर्थव्यवस्था।

चर्चा में क्यों?

BioE3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिये जैव प्रौद्योगिकी) नीति के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने देश का पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क लॉन्च किया। इसे भारत की बायोइकॉनमी (Bioeconomy) को बढ़ावा देने के लिये जैव प्रौद्योगिकी को एक प्रमुख प्रेरक शक्ति बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया गया है।

- राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क में छह संस्थान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य अवधारणा के प्रमाणों को बढ़ाकर तथा प्रयोगशालाओं से उद्योग तक नवाचारों को ले जाकर जैव विनिर्माण को मज़बूत करना है।

बायोइकॉनमी क्या है?

- परिचय: बायोइकॉनमी/जैव अर्थव्यवस्था से तात्पर्य वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का उपयोग करके जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपयोग तथा संरक्षण से है, ताकि सभी आर्थिक क्षेत्रों में उत्पाद, प्रक्रियाएँ और सेवाएँ प्रदान की जा सकें, जिसका लक्ष्य एक स्थायी और समावेशी अर्थव्यवस्था बनाना है।

- भारत की बायोइकॉनमी वर्ष 2014 में 10 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024 में 165.7 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गई है, और अब इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक इसे 300 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले जाना है।

- बायोइकॉनमी का महत्त्व:

- जैव-कृषि: चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशक, जैव-उपचार और जलवायु-स्मार्ट कृषि का समर्थन करता है।

- बायोफोर्टिफाइड फसलों, परिशुद्ध खेती और उन्नत जैव-प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कृषि उत्पादकता में वृद्धि।

- ऊर्जा सुरक्षा: इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य 20% (2025) तक पहुँचा, जिससे कच्चे तेल के आयात और CO₂ उत्सर्जन में कमी आई। कच्चे तेल के आयात में कटौती करके भारत ने 1.36 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई।

- उद्यमिता: बायोटेक स्टार्टअप्स की संख्या मात्र एक दशक में 50 से बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई, जिससे नवाचार को बढ़ावा मिला।

- जैव-कृषि: चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैवउर्वरक, जैवकीटनाशक, जैव-उपचार और जलवायु-स्मार्ट कृषि का समर्थन करता है।

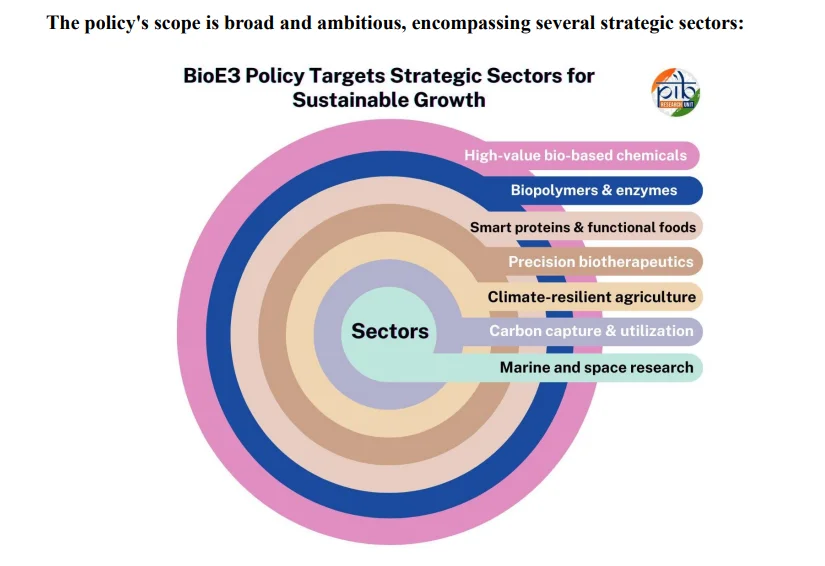

BioE3 नीति क्या है?

- परिचय: वर्ष 2024 में अनुमोदित BioE3 नीति भारत की एक रूपरेखा है, जिसका उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों और नवाचार-आधारित अनुसंधान के माध्यम से जैव-विनिर्माण को मज़बूत करना है।

- यह भारत के हरित विकास (केंद्रीय बजट 2023-24 में घोषित) के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो पर्यावरण के लिये जीवनशैली (LiFE) और नेट-ज़ीरो उत्सर्जन का समर्थन करते हुए बायोइकॉनमी को बढ़ावा देता है।

- कार्यान्वयन: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

- उद्देश्य: अत्याधुनिक जैव-विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये एक ढाँचा तैयार करना।

- विविध क्षेत्रों में उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देना।

- जैव-आधारित उच्च-मूल्य वाले उत्पादों के उत्पादन में दक्षता, स्थिरता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना।

- जैव प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिये BioEnablers (बायो-एआई हब, बायोफाउंड्रीज, बायोमैन्युफैक्चरिंग हब) की स्थापना करना।

- उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अंतःविषयक तकनीकी क्षेत्रों में जनशक्ति को प्रशिक्षित एवं कुशल बनाना।

- कार्यान्वयन रूपरेखा:

- जैव-कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) हब: जैव-आधारित उत्पादों में नवाचार के लिये डेटा-संचालित विश्लेषण और AI मॉडल के साथ अनुसंधान को सशक्त बनाना।

- बायोफाउंड्रीज और बायोमैन्युफैक्चरिंग हब: ये प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने तथा प्रयोगशाला-से-उद्योग के बीच के अंतर को कम करने के लिये बुनियादी ढाँचा प्रदान करेंगे, एवं शोधकर्त्ताओं, स्टार्टअप्स व SME के लिये प्रारंभिक चरण के विनिर्माण का समर्थन करने हेतु साझा पायलट और पूर्व-व्यावसायिक सुविधाएँ प्रदान करेंगे।

भारत की जैव-आर्थिक पहल प्रमुख विकास क्षेत्रों को कैसे बदल सकती है?

- बायोफार्मा: BioE3 नीति पुनर्योजी जैव विनिर्माण, चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था और शुद्ध-शून्य संरेखित विकास को बढ़ावा देती है।

- विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन, टीकों, बायोफार्मा और निदान को बढ़ावा देता है।

- भारत दवा उत्पादन में मात्रा के हिसाब से विश्व में तीसरे स्थान पर और मूल्य के हिसाब से चौदहवें स्थान पर है, तथा वैश्विक स्तर पर खपत होने वाली हर तीसरी गोली का उत्पादन भारत में होता है।

- भारत ने विश्व का पहला DNA कोविड-19 टीका विकसित किया है और विश्व के 65% टीकों का उत्पादन करता है, जिससे निम्न और मध्यम आय वाले देशों को लाभ मिलता है।

- जैव-कृषि: जलवायु-स्मार्ट फसलों (सूखा-सहिष्णु चना, जीनोम-संपादित चावल) और जीनोमिक उपकरणों (ऐमारैंथ जीनोमिक रिसोर्स डेटाबेस- AGRDB) का विकास फसल की पहचान, उपज तथा पोषण में सुधार करता है।

- Biotech-KISAN (बायोटेक-कृषि नवाचार विज्ञान अनुप्रयोग नेटवर्क) किसान-वैज्ञानिक साझेदारी को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रामीण, आदिवासी और महिला किसानों को लाभ मिलता है, उत्पादकता तथा आय में वृद्धि होती है।

- बायोएनेर्जी: इथेनॉल मिश्रण हेतु राष्ट्रीय जैवईंधन नीति (2018) के तहत इथेनॉल मिश्रण वर्ष 2014 में 1.53% से बढ़कर वर्ष 2025 तक 20% हो गया।

- इससे कच्चे तेल के आयात में कमी, CO₂ उत्सर्जन में गिरावट आई और कृषि-औद्योगिक संबंधों के माध्यम से ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- नवाचार और स्टार्टअप्स: जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा वर्ष 2012 में स्थापित बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल (BIRAC), भारत के बायोटेक स्टार्टअप्स को 95 बायो-इनक्यूबेशन केंद्रों के माध्यम से वित्तीय सहयोग, बुनियादी ढाँचा और परामर्श उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित करता है।

- जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार एवं उद्यमिता विकास (Bio-RIDE) योजना नवाचार और अकादमिक-उद्योग सहयोग को बढ़ावा देती है।

- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: बायोइकोनॉमी पहलों से टियर-II और टियर-III शहरों में रोज़गार सृजित होते हैं, MSME को सहयोग मिलता है तथा ग्रामीण विकास को मज़बूती मिलती है।

- इन नीतियों से समावेशी एवं ज्ञान-आधारित विकास को बढ़ावा मिलता है, जो वर्ष 2047 तक भारत की बायो-सक्षम अर्थव्यवस्था की परिकल्पना का समर्थन करता है।

भारत में मज़बूत बायोइकॉनमी की वृद्धि में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- पर्याप्त वित्तपोषण का अभाव: DBT का बजट आवंटन GDP का 1% से भी कम है, जिससे अनुसंधान और नवाचार सीमित हो जाते हैं।

- उच्च प्रारंभिक निवेश और वित्तीय जोखिम: बायोमैन्युफैक्चरिंग हब, बायो-फाउंड्री और बायो-AI केंद्र स्थापित करने के लिये बड़े पैमाने पर अग्रिम निवेश की आवश्यकता होती है।

- इसके प्रतिफल लंबे समय बाद और अनिश्चित होते हैं, जिससे निजी निवेश हतोत्साहित हो सकता है तथा सार्वजनिक वित्त पर दबाव पड़ सकता है।

- नियामक और नैतिक चिंताएँ: प्रिसीजन बायोथेरैप्यूटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बायोसुरक्षा, बायोसिक्योरिटी तथा नैतिक मुद्दे सामने आते हैं।

- कौशल की कमी और कार्यबल चुनौतियाँ: भारत में बायोइन्फॉरमैटिक्स, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता की कमी है।

- संभावित पर्यावरणीय प्रभाव: बड़े पैमाने पर बायो-आधारित उत्पादन से निर्वनीकरण, जल संकट, एकल-फसलीकरण (Monocultures) या बायो-वेस्ट के अनुचित निपटान जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताएँ: आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMO) और बायोथेरैप्यूटिक्स को लेकर जनता में संदेह है, साथ ही बड़े पैमाने पर बायोमैन्युफैक्चरिंग से पारिस्थितिक तंत्र पर खतरा भी हो सकता है।

- विस्तार और व्यावसायीकरण की चुनौतियाँ: प्रयोगशाला में किये गए शोध को बड़े बाज़ार में उपलब्ध उत्पादों में बदलने हेतु ढाँचा, पूँजी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है; ऐसा न कर पाने पर नीति लक्ष्यों को कमज़ोर किया जा सकता है।

भारत की बायोइकॉनमी को सुदृढ़ बनाने हेतु किन उपायों की आवश्यकता है?

- नियामक ढाँचे को सरल बनाना: GM फसलों और जीन-संपादित जीवों सहित जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिये सिंगल-विंडो अप्रूवल सिस्टम स्थापित करना।

- पेटेंट अधिनियम, 1970 और पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 जैसे कानूनों में सामंजस्य स्थापित कर नवाचार तथा किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाना।

- उभरती प्रौद्योगिकियों (जैसे, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड फसलें) के लिये स्पष्ट नियामक दिशा-निर्देश तय करना, ताकि शोधकर्त्ताओं और निवेशकों के लिये अनिश्चितता कम हो।

- नवाचार और व्यावसायीकरण को बढ़ावा देना: BIRAC पहलों के माध्यम से स्टार्टअप्स को अधिक सहयोग देना। सेल और जीन थेरेपी, फंक्शनल फूड्स तथा क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ट्रांसलेशनल रिसर्च को बढ़ावा देना।

- निवेश और वित्तपोषण को प्रोत्साहित करना: अत्याधुनिक अनुसंधान को सहयोग देने के लिये DBT का बजट बढ़ाना। उच्च-जोखिम वाले बायोटेक नवाचारों के लिये लक्षित कर प्रोत्साहन और परिणाम-आधारित वित्तपोषण प्रदान करना।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिये कॉर्पोरेट नवाचार निधि और सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

- मानव पूँजी और कौशल को मज़बूत करना: जैव-प्रौद्योगिकी, सिंथेटिक बायोलॉजी और बायोमैन्युफैक्चरिंग के लिये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करना। प्रशिक्षण और बायो-हब्स का विस्तार कर स्टार्टअप्स तथा MSME के लिये कुशल जनशक्ति तैयार करना।

निष्कर्ष

BioE3 नीति भारत की बायोइकोनॉमी के लिये एक आधारशिला है, जो सतत् विकास को आर्थिक वृद्धि के साथ जोड़ती है। नवाचार, हरित प्रौद्योगिकियों और उद्यमिता को बढ़ावा देकर, इसका उद्देश्य न केवल वैश्विक स्तर पर भारत की बायोटेक उपस्थिति का विस्तार करना है, बल्कि आर्थिक अनुकूलन, पारिस्थितिक संतुलन तथा ऊर्जा सुरक्षा से युक्त भविष्य सुनिश्चित करना भी है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सतत् और नवाचार-संचालित जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में भारत की BioE3 नीति के महत्त्व की समालोचनात्मक जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. पीड़कों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? (2012)

- सूखा सहन करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना

- उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना

- अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिये सक्षम बनाना

- उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी? (2021)

प्रश्न. किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिये जैव-प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती हैं? (2019)

प्रश्न. क्या कारण है कि हमारे देश में जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक सक्रियता है? इस सक्रियता ने बायोफार्मा के क्षेत्र को कैसे लाभ पहुँचाया है? (2018)