सामाजिक न्याय

भारत में नागरिक समाज संगठन

- 30 Aug 2025

- 90 min read

प्रिलिम्स के लिये: नागरिक समाज संगठन, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन (NBA)

मेन्स के लिये: भारत में लोकतंत्र को मज़बूत करने में नागरिक समाज की भूमिका, नागरिक समाज संगठनों के समक्ष चुनौतियाँ और शासन पर उनका प्रभाव

चर्चा में क्यों?

नागरिक समाज संगठन (CSO) एक बार फिर केंद्र में आए हैं, क्योंकि वे समुदायों को संगठित करने, अधिकारों की रक्षा करने और शासन में अंतराल को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य और बाज़ार से परे, ये सामूहिक कार्रवाई को गति देते हैं, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और भारत में लोकतंत्र को मज़बूत बनाते हैं।

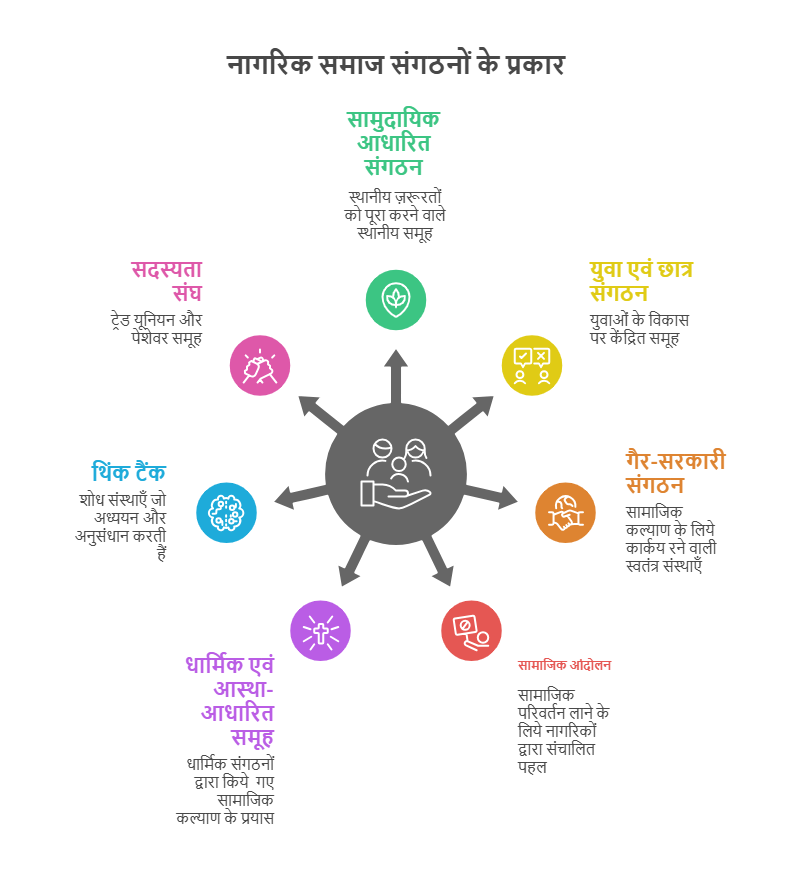

नागरिक समाज संगठन (CSO) क्या है?

- परिचय: CSO उन गैर-राज्य, गैर-लाभकारी संस्थाओं को कहा जाता है, जो लोगों को स्वेच्छा से एकजुट करके साझा सामाजिक, सांस्कृतिक या नैतिक उद्देश्यों की दिशा में सामूहिक रूप से कार्य करते हैं।

- भारत में CSO का विकास

- प्राचीन–मध्यकालीन आधार: भारत में नागरिक समाज का आधार धर्म (कर्त्तव्य), दान (परोपकार) और कर्म (कर्मशीलता) जैसी अवधारणाओं पर केंद्रित था, जिन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलनों के जरिये परोपकार तथा सेवा की भावना को प्रोत्साहित किया।

- स्वतंत्रता-पूर्व काल: सुधारकों ने जातिगत भेदभाव, अस्पृश्यता और अन्य सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी तथा स्वैच्छिक कार्यों को सामाजिक सुधार से जोड़ा।

- ब्रह्म समाज (1828) (सामाजिक और धार्मिक सुधार को बढ़ावा दिया), थियोसोफिकल सोसाइटी (1879) (आध्यात्मिक एवं शैक्षिक सुधार का प्रसार किया) और रामकृष्ण मिशन (1897) (मानवता की सेवा पर ज़ोर दिया)।

- ये प्रयास प्राय: असंगठित और राहत-आधारित थे, लेकिन उन्होंने बाद में लामबंदी के लिये एक नैतिक आधार तैयार किया।

- गांधीजी के आत्मनिर्भरता, गरीबों के उत्थान और रचनात्मक कार्यों के दर्शन ने जन भागीदारी तथा स्वैच्छिक सेवा संगठनों को प्रेरित किया।

- स्वतंत्रता के बाद: नए भारतीय राज्य ने कल्याणकारी कार्यों का विस्तार किया, लेकिन स्वैच्छिक संगठनों की सहायक भूमिका को भी मान्यता दी।

- प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) में सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग पर ज़ोर दिया गया।

- त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सहकारी समितियों, किसान संगठनों और स्थानीय संघों को विकसित होने का अवसर मिला।

- वर्ष 1965-67 के सूखे के दौरान, कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों ने विदेशी सहायता के साथ भारत में प्रवेश किया और बाद में नागरिक समाज के वित्तपोषण को नया स्वरूप देते हुए स्थायी कार्यालय स्थापित किये।

- समकालीन युग: नागरिक समाज कल्याण प्रदाय से आगे बढ़कर अधिकार-आधारित और सशक्तीकरण-आधारित दृष्टिकोण की ओर स्थानांतरित हुआ, जिसका उदाहरण चिपको आंदोलन (1973) तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985) जैसे आंदोलनों में देखा गया।

- नागरिक समाज ने अपने एजेंडे का विस्तार किया, जिसमें भोजन का अधिकार, कार्य का अधिकार (MGNREGA), शिक्षा का अधिकार (RTE अधिनियम), स्वास्थ्य का अधिकार और सूचना का अधिकार (RTI अधिनियम) शामिल हुए।

- नागरिक समाज संगठनों (CSO) को राज्य के विकास भागीदार के रूप में मान्यता मिली। गैर-सरकारी संगठनों (NGO) ने लैंगिक, जाति, पर्यावरण और वंचित वर्गों के मुद्दों में विस्तार किया तथा लोकतंत्र के वॉचडॉग बन गए।

- भारत में लगभग 3.3 मिलियन NGO हैं आज भारत में लगभग 1.5 मिलियन NGO हैं जिनमें 19 मिलियन से अधिक स्वयंसेवक तथा कर्मचारी शामिल हैं, हालाँकि अधिकांश छोटे और स्वयंसेवकों द्वारा संचालित हैं।

भारत में नागरिक समाज के लिये नियामक ढाँचा:

- सोसायटीज़ (Societies): सोसायटीज़ रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 — साहित्यिक, वैज्ञानिक और परोपकारी उद्देश्यों के लिये।

- ट्रस्ट (Trusts): भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 — साथ ही राज्यों के अपने सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम भी हैं (जैसे बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950)।

- कंपनियाँ (Companies): भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 — शिक्षा, सामाजिक कल्याण, पर्यावरण आदि जैसी लाभ-निरपेक्ष गतिविधियों (Not-for-Profit) के लिये।

- विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010: यह उन सभी CSO पर लागू होता है जो विदेशी अंशदान प्राप्त करते हैं।

लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका क्या है?

- जवाबदेही सुनिश्चित करना: CSO वॉचडॉग की तरह कार्य करते हैं, राज्य की कार्यवाही की निगरानी करते हैं और राजनीतिक दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं।

- मज़दूर किसान शक्ति संगठन (राजस्थान) ने वर्ष 2005 के सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के पारित होने में अहम भूमिका निभाई।

- CSO चुनावों की निगरानी, धांधली का पता लगाने और वैधता सुनिश्चित करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- नागरिकों को सशक्त बनाना और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देना: नागरिकों को कानून, अधिकारों तथा शासन के विषय में शिक्षित करते हैं, जिससे एक सजग और जागरूक नागरिक समाज कायम रहता है।

- सहनशीलता, असहमति के प्रति सम्मान और समझौते को प्रोत्साहित करता है, जिससे लोकतांत्रिक सामाजिक मानदंड मज़बूत होते हैं।

- हाशिये पर रहे समूहों (महिलाएँ, गरीब, दिव्यांगजन) को शासन में भागीदारी के लिये मंच प्रदान करता है, जैसा कि CSO द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के समर्थन में देखा गया।

- महिला सशक्तीकरण: जागोरी और स्वयं जैसे संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों के विषय में जागरूकता बढ़ाई है और राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा दिया है।

- इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़ के "महिला राजनीतिक सशक्तीकरण कार्यक्रम" ने पंचायती राज संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाओं के लिये 15,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है।

- PRIDE इंडिया ने शोध और आँकड़ा संकलन के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों को समर्थन दिया है।

- SEWA (स्व-नियोजित महिला संघ) असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को सशक्त बनाता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्राप्त होता है।

- नेतृत्व विकास और प्रतिनिधित्व: विविध सामाजिक हितों की अभिव्यक्ति और एकत्रीकरण को सुगम बनाता है।

- CSOs भविष्य के राजनीतिक नेताओं के लिये प्रशिक्षण का मंच प्रदान करते हैं, जिससे पारंपरिक दलों का एकाधिकार टूटता है।

- नागरिक समाज संगठन कठोर राजनीतिक ध्रुवीकरणों को पार करके एक आघात-अवशोषित संस्था के रूप में कार्य करते हैं। संघर्ष-प्रवण परिस्थितियों में सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने में मदद करते हैं।

- सुधार एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में सहयोग: CSOs आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए जनमत को संगठित करते हैं।

- स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और आपदा राहत जैसी आवश्यक सेवाओं में योगदान देते हैं। (उदाहरण: कोविड-19 महामारी के दौरान, गूंज ने ‘राहत’ पहल शुरू की, जिससे कमज़ोर समुदायों को सहायता प्राप्त हुई।)

- वैश्विक शासन: नागरिक समाज न केवल राष्ट्रीय लोकतंत्र को बढ़ावा देता है बल्कि वैश्विक शासन को भी प्रभावित करता है।

- मानवाधिकार, महिला अधिकार, दिव्यांग अधिकार और पर्यावरणीय चिंताओं पर बने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का उपयोग घरेलू नीतियों को आकार देने में किया जाता है।

लोकतंत्र में नागरिक समाज की चुनौतियाँ क्या हैं?

- लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर करना: सभी नागरिक समाज संगठन लोकतांत्रिक उद्देश्यों का पालन नहीं करते हैं, कुछ निजी हितों, नस्लवाद, राष्ट्रवाद या कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर किया जाता है।

- वित्तपोषण संबंधी बाधाएँ: CSO को सीमित विदेशी वित्तपोषण (FCRA, 2020 संशोधन के बाद) और अपर्याप्त घरेलू परोपकार के कारण वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है।

- राज्य द्वारा वित्तपोषण से नागरिक समाज संगठन भ्रष्ट हो सकते हैं तथा उनका ध्यान लोकतांत्रिक उद्देश्यों से हटकर अल्पकालिक लाभों पर केंद्रित हो सकता है।

- इसके अतिरिक्त, कई नागरिक समाज संगठनों में प्रभावी निगरानी प्रणालियों का अभाव है, जिससे उनके प्रभाव का आकलन करना तथा वित्तपोषण प्राप्त करना कठिन हो जाता है।

- अपर्याप्त सरकारी प्रतिक्रिया: सरकारी एजेंसियाँ CSO इनपुट के प्रबंधन में अक्षम हो सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप टकराव, अप्रभावी नीति निर्माण और कमज़ोर लोकतांत्रिक भागीदारी हो सकती है।

- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: नागरिक समाज में हाशिये पर पड़े समूहों के लिये समान पहुँच का अभाव संरचनात्मक असमानताओं को कायम रख सकता है तथा लोकतांत्रिक समावेशिता को कमज़ोर कर सकता है।

- सांस्कृतिक असंवेदनशीलता: वैश्विक नागरिक समाज के प्रयास स्थानीय सांस्कृतिक संदर्भों को नजरअंदाज कर सकते हैं, विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण में, जिसके परिणामस्वरूप अप्रभावी या अप्रासंगिक हस्तक्षेप हो सकते हैं।

- आंतरिक अलोकतंत्र: कई नागरिक समाज संगठनों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, जैसे पारदर्शिता या समावेशी निर्णय लेना, जो उनके द्वारा समर्थित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत है।

- बाह्य हेरफेर: नागरिक समाज संगठनों को विदेशी शक्तियों द्वारा राजनीतिक या आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिये प्रभावित या उपयोग किया जा सकता है, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका विकृत हो सकती है।

- स्वयंसेवकों को बनाए रखना: स्वयंसेवकों का उच्च स्तर पर आना और असंगत सहभागिता के कारण दीर्घकालिक परियोजनाओं और सामुदायिक संबंधों को बनाए रखना कठिन हो जाता है।

CSO की भूमिका बढ़ाने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि: वित्तीय रिपोर्ट, कार्यक्रम परिणाम और प्रभाव आकलन सहित एक राष्ट्रीय CSO डेटाबेस विकसित करना। मानकीकृत रिपोर्टिंग और स्वैच्छिक तृतीय-पक्ष ऑडिट विश्वसनीयता बढ़ा सकते हैं।

- साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना: सरकारी समितियों, परामर्श मंचों पर प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने में CSO डेटा के उपयोग के माध्यम से नीति में CSO की भागीदारी को संस्थागत बनाना।

- वित्तपोषण स्रोतों में विविधता: विदेशी निधियों पर निर्भरता कम करने के लिये घरेलू परोपकार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) साझेदारी और सामाजिक प्रभाव निवेश को प्रोत्साहित करना।

- नियामक ढाँचे को सरल बनाना: सरकार FCRA को सरल बना सकती है और एकल खिड़की डिजिटल प्रणाली के माध्यम से CSO पंजीकरण और अनुपालन को सुव्यवस्थित कर सकती है।

- स्वयंसेवा को बढ़ावा देना: स्वयंसेवा को बढ़ावा देने के लिये राष्ट्रीय अभियान शुरू करना, सामुदायिक सेवा को शिक्षा में एकीकृत करना, स्वयंसेवकों का डेटाबेस बनाए रखना तथा स्वयंसेवकों को नागरिक समाज संगठनों से जोड़ने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करना।

निष्कर्ष:

सिविल सोसाइटी सहभागितापूर्ण लोकतंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो राज्य और नागरिकों के बीच के अंतर को कम करता है। CSOs को मज़बूत करना केवल शासन का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह समाज को अपनी भविष्य दिशा स्वयं तय करने के लिये सशक्त बनाने का माध्यम है। एक जीवंत सिविल सोसाइटी ही एक सुदृढ़ लोकतंत्र का वास्तविक मापदंड है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में नागरिक समाज संगठनों की उभरती भूमिका और सहभागी लोकतंत्र में उनके योगदान पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

मेन्स:

- पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विकास कार्यों के लिए भारत में गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को कैसे मज़बूत किया जा सकता है? प्रमुख बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए चर्चा कीजिये। (2015)

- विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 1976 के तहत गैर-सरकारी संगठनों के विदेशी वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले नियमों में हाल के बदलावों की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। (2015)

- क्या सिविल सोसाइटी और गैर-सरकारी संगठन आम नागरिक को लाभ पहुँचाने के लिये सार्वजनिक सेवा वितरण का कोई वैकल्पिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक मॉडल की चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। (2021)

- विकास के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच किस तरह का सहयोग सबसे अधिक उत्पादक होगा? (2024)

- सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्टों में भारत के विकास को और अधिक समावेशी बनाने की क्षमता है क्योंकि वे कुछ महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों से संबंधित हैं। टिप्पणी कीजिये। (2024)