रैपिड फायर

लेड/सीसे को सोने में बदलना

स्रोत: डाउन टू अर्थ

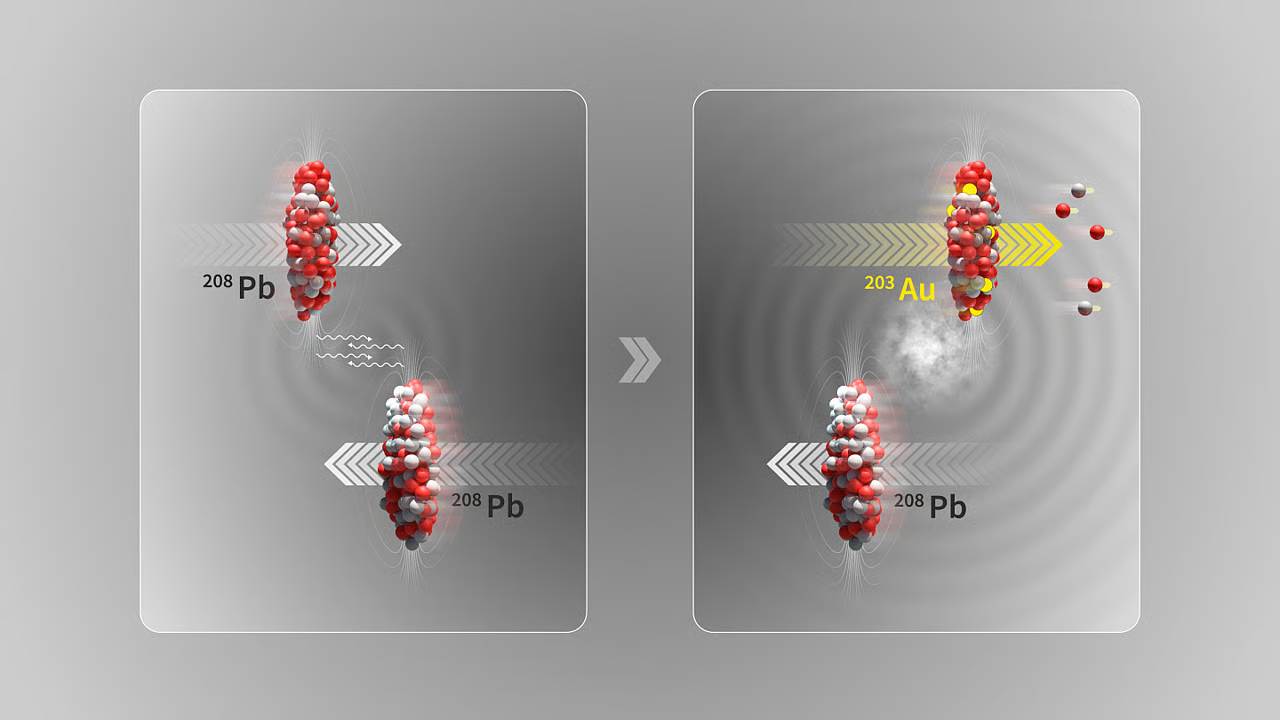

यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन (CERN) के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली कण त्वरक, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर (Large Hadron Collider- LHC) के अंदर उच्च ऊर्जा कण टकराव का उपयोग करके, लेड (Pb) को अल्प मात्रा में सोने (Au) में (कुछ नैनोसेकंड में) परिवर्तित कर दिया।

- यह प्रत्यक्ष टकरावों से नहीं बल्कि त्वरित लेड नाभिक (परमाणु क्रमांक 82) के बीच अल्ट्रा-पेरिफेरल "नियर-मिस" इंटरैक्शन के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जो परमाणु रूपांतरण को प्रदर्शित करता है।

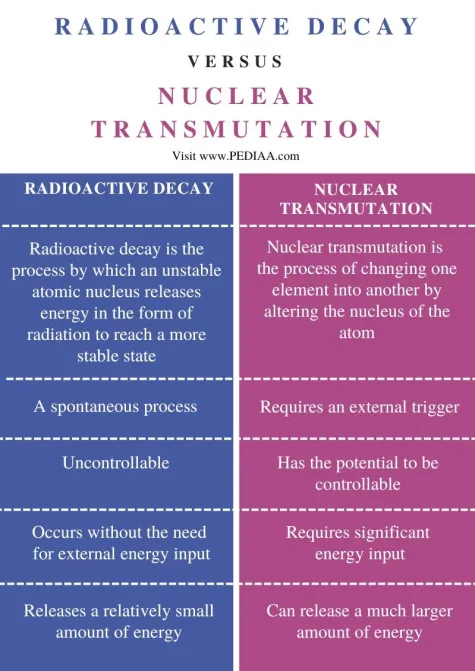

- परमाणु रूपांतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन करके एक तत्त्व को दूसरे में परिवर्तित किया जाता है।

अल्ट्रा-पेरिफेरल टकराव

- CERN के LHC में जब सीसे के नाभिक सीधे संपर्क के बिना बहुत करीब से गुजरते हैं, तो अति-परिधीय टकराव होता है।

- उनके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्रिया करते हैं, तथा उच्च ऊर्जा वाले फोटॉन उत्सर्जित करते हैं, जो विद्युत चुंबकीय पृथक्करण को सक्रिय कर देते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक से बाहर निकल जाते हैं।

- ऐसी घटनाओं में लेड (परमाणु क्रमांक 82) से 3 प्रोटॉन निकालने पर सोना (परमाणु क्रमांक 79) बनता है तथा नष्ट हुए प्रोटॉन की संख्या के आधार पर थैलियम और पारा जैसे तत्त्व भी बनते हैं।

- यह प्रयोग इस बात का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार चरम भौतिकी पदार्थ की पहचान को बदल सकती है, यह आधुनिक कृत्रिम परमाणु रूपांतरण को प्रदर्शित करता है तथा चरम स्थितियों में परमाणु अंतःक्रियाओं के बारे में हमारी समझ को और गहरा करता है।

और पढ़ें: हैड्रॉन कोलाइडर रन 3

प्रारंभिक परीक्षा

A980 तारे की विशिष्ट रासायनिक संरचना

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु स्थित भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) के वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ हीलियम-समृद्ध तारे (A980) की पहचान की है, जिसमें एक असामान्य रासायनिक संरचना पाई गई है। यह खोज तारकीय विकास और नाभिकीय संश्लेषण के विद्यमान मॉडलों को चुनौती देती है।

A980 तारे से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: A980 एक ठंडा अत्यधिक हीलियम (EHe) तारा है, जो विकसित हो चुके तारों की एक दुर्लभ श्रेणी में आता है। ये तारे लगभग पूरी तरह हीलियम से बने होते हैं और इनमें हाइड्रोजन बहुत कम या नहीं के बराबर होती है। ऐसे तारों का निर्माण आमतौर पर एक हीलियम-समृद्ध और एक कार्बन-ऑक्सीजन युक्त श्वेत वामन (white dwarf) के विलय से होता है।

- A980 ओफियुकस नक्षत्र में स्थित है, जो पृथ्वी से लगभग 25,800 प्रकाश-वर्ष दूर है।

- इसमें पहली बार एक EHe तारे में एकल-आयनित जर्मेनियम (Ge II) का पता चला है, जहाँ सूर्य की तुलना में जर्मेनियम का स्तर आठ गुना अधिक है।

- स्टेलर मॉडल एवं तारा A980: स्टेलर (तारकीय) मॉडल यह समझाते हैं कि तारे कैसे निर्मित होते हैं, विकसित होते हैं और तत्त्वों का निर्माण करते हैं। इनके अनुसार, जर्मेनियम जैसे भारी तत्त्व सुपरनोवा या AGB तारों में बनते हैं, न कि एक्स्ट्रीम हीलियम (EHe) तारों में।

- हालाँकि, तारा A980, जो एक EHe तारा है, में असामान्य रूप से उच्च जर्मेनियम स्तर दिखाई देता है, जो इन मॉडलों को चुनौती देता है।

- यह संकेत देता है कि तत्त्वों का निर्माण शायद श्वेत वामन (व्हाइट ड्वार्फ) के विलय के दौरान होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वर्तमान सिद्धांतों में पूरी तरह से समझा नहीं गया है। इससे तारकीय विकास के मॉडल्स में संशोधन की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA)

- भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान (IIA) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो खगोल विज्ञान, खगोल भौतिकी तथा संबंधित भौतिक एवं इंजीनियरिंग विज्ञानों के क्षेत्र में कार्यरत है।

- इसकी स्थापना 1786 में मद्रास वेधशाला के रूप में हुई थी, जिसे 1899 में कोडाइकनाल स्थानांतरित कर दिया गया। 1971 में इसका नाम बदलकर IIA किया गया और 1975 में इसका मुख्यालय बेंगलुरु स्थानांतरित कर दिया गया।

तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस क्या है?पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: तारकीय न्यूक्लियोसिंथेसिस |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

(a) 'हिग्स बोसॉन कणों' का अभिज्ञान हुआ। (b) 'गुरुत्वीय तरंगों' का अभिज्ञान हुआ। (c) 'वार्महोल' से होते हुए अंतरा-मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई। (d) इसने वैज्ञानिकों को 'विलक्षणता (सिंगुलैरिटि)' को समझना सुकर बनाया। उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी

स्रोत: द हिंदू

भारत में पहली बार, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) के लिये SMN1 जीन म्यूटेशन वाले एक नवजात शिशु को लक्षण प्रकट होने से पहले ही उपचार (प्रीसिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट) दिया जा रहा है। इस उपचार में रिसडिप्लाम (Risdiplam) नामक एक दुर्लभ रोग-संशोधित दवा का उपयोग किया जा रहा है, जो मोटर न्यूरॉन्स के क्षरण को रोकने में सहायता करती है।

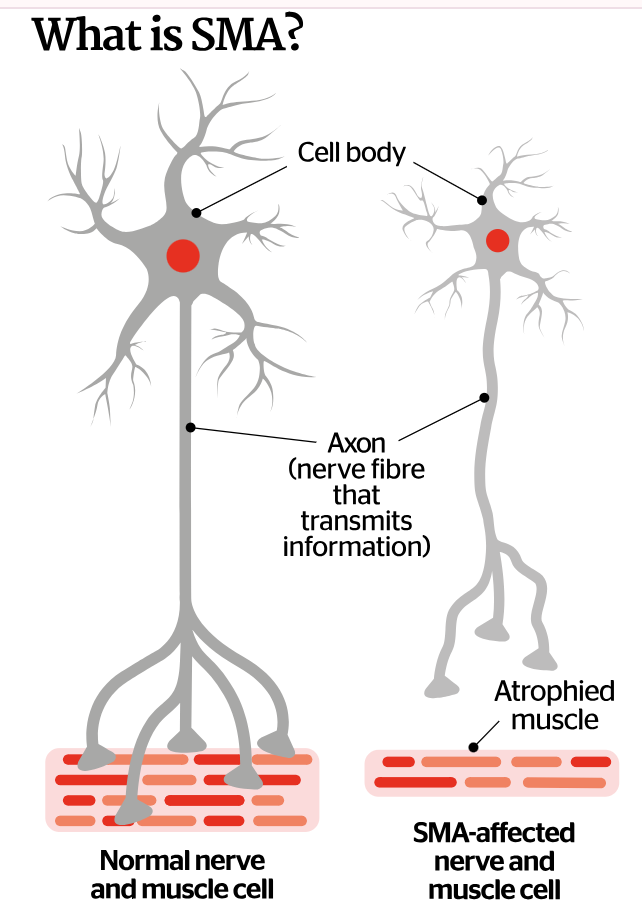

स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी

- परिचय: यह एक आनुवंशिक विकार है जो SMN1 जीन म्यूटेशन और प्रोटीन की कमी के कारण होता हैइससे मोटर न्यूरॉन्स को नुकसान पहुँचता है, जिसके परिणामस्वरूप मांसपेशियों का धीरे-धीरे कमज़ोर होना (प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन) होता है।

- ये आनुवंशिक विकार जीन या गुणसूत्रों (क्रोमोसोम्स) में असामान्यताओं के कारण होते हैं, जो या तो वंशानुगत होते हैं या फिर DNA में स्वतः होने वाले म्यूटेशन (उत्परिवर्तन) के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।

- घटनाशीलता: यह प्रत्येक 10,000 जन्मों में से 1 शिशु को प्रभावित करता है और शिशु एवं बाल मृत्यु दर का एक प्रमुख आनुवंशिक कारण है।

- जीन स्थानांतरण: SMN तब होता है जब दोनों माता-पिता से SMN1 जीन का म्यूटेटेड (उत्परिवर्तित) संस्करण संतान को मिलता है। हालाँकि, माता-पिता आमतौर पर वाहक (carriers) होते हैं और उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देते।

- प्रभाव: यह मुख्य रूप से उन मांसपेशियों को प्रभावित करता है जो तंत्रिका कोशिकाओं (नर्व सेल्स) से संकेत प्राप्त करने में विफल हो जाती हैं।

- लक्षण: इससे कंधे, कूल्हे एवं जांघ जैसी स्वैच्छिक मांसपेशियों/वॉलंटरी मसल्स में कमज़ोरी आती है, साथ ही सांस लेने तथा निगलने में कठिनाई होती है, जबकि अनैच्छिक मांसपेशियां/इनवॉलंटरी मसल्स (हृदय, रक्त वाहिकाएँ, पाचन तंत्र) अप्रभावित रहती हैं।

और पढ़ें: आनुवंशिक विकार

रैपिड फायर

सुवर्णरेखा नदी

स्रोत: द हिंदू

झारखंड में सुवर्णरेखा नदी पर स्थित चांडिल बाँध से बिना किसी पूर्व सूचना के जल छोड़े जाने का आरोप लगाया गया जिससे ओडिशा के बालासोर ज़िले में बाढ़ आई।

परिचय:

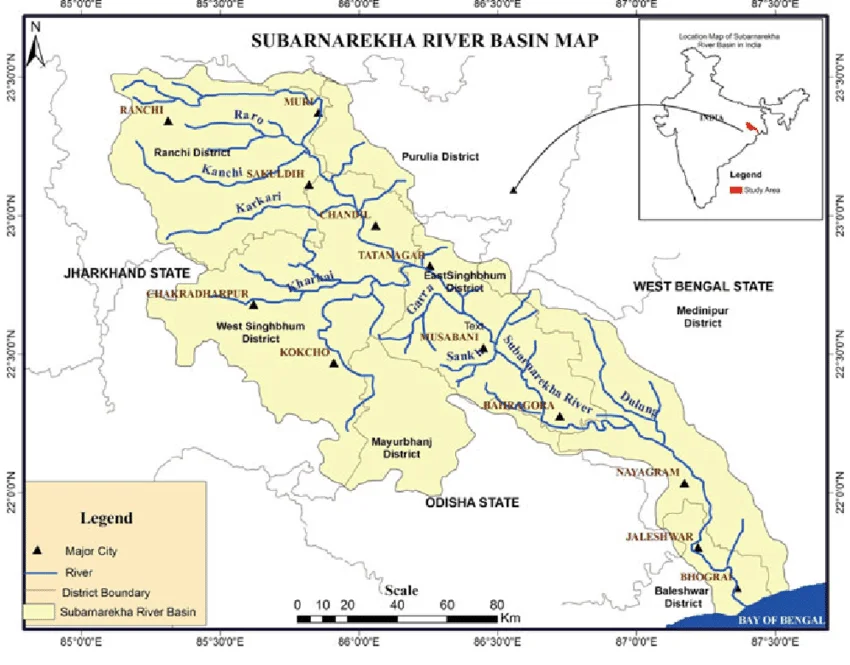

- उद्गम एवं प्रवाह: इस नदी का उद्गम स्थल झारखंड के राँची ज़िले स्थित नागरी गाँव के निकट है और लगभग 395 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा और महानदी के डेल्टाओं के बीच मुहाना बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है।

- सहायक नदियाँ: खरकई (जो जमशेदपुर के निकट सोनारी/डोमुहानी में मिलती है), कांची, करकरी, रोरो, हरमू नदी, दमरा, सिंगडुबा, डुलुंगा तथा अन्य छोटी नदियाँ।

- बेसिन और भूगोल: इसका विस्तार झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में है। यह छोटा नागपुर पठार (उत्तर एवं पश्चिम), बैतरणी बेसिन (दक्षिण), बंगाल की खाड़ी (दक्षिण-पूर्व) और कसाई घाटी (पूर्व) से घिरा हुआ है।

- यह नदी अपने मार्ग में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है।

- बाँध एवं जलाशय: गेतलसूद जलाशय, चांडिल बाँध, गलूडीह बैराज, इचा बाँध और खरकई बैराज प्रमुख जल संरचनाएँ हैं।

रैपिड फायर

राईस येलो मोटल वायरस

स्रोत: डाउन टू अर्थ

राइस येलो मोटल वायरस (RYMV) एक अत्यधिक संक्रामक पादप रोग है, जो पूरे अफ्रीका में धान की फसलों को बर्बाद कर रहा है, जिससे फसल उत्पादन में भारी क्षति हो रही है और खाद्य सुरक्षा के लिये एक गंभीर चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

राईस येलो मोटल वायरस

- उत्पत्ति और प्रसार: इसका उद्गम 1800 के दशक में तंज़ानिया के ईस्टर्न आर्क पर्वतों में जंगली घासों से हुआ था। यह पहले किलोम्बेरो घाटी और मोरोगोरो (तंज़ानिया) तक विस्तारित हुआ, और फिर उप-सहारा अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गया।

- हालाँकि यह अफ्रीका में स्थानिक है, लेकिन इसे तुर्की में भी रिपोर्ट किया गया है।

- कारक एवं संचरण: यह वायरस सोबेमोवायरस का एक सदस्य है जो अपनी उच्च आनुवंशिक परिवर्तनशीलता के लिये जाना जाता है, जिसके कारण यह तेज़ी से विकसित होता है।

- वेक्टर में भृंग (क्राइसोमेलिडे), टिड्डे, गाय, चूहे और गधे शामिल हैं।

- यह कीट वाहकों, यांत्रिक साधनों (रस या जल के संपर्क) और जड़ों की चोटों (root injuries) के माध्यम से फैलता है, लेकिन यह बीज जनित नहीं है।

- लक्षण: युवा पत्तियों पर पीले-हरे धारियाँ दिखाई देती हैं, जो धब्बेदारता और पत्तियों के मुड़ने का कारण बनती हैं। पौधों में विकास रुक जाता है, पुष्पगुच्छों (पैनिकल) का निर्माण खराब होता है, प्रजनन क्षमता कम होती है और अंततः पौधे मर सकते हैं।

- चावल उत्पादन पर प्रभाव: उपज में 10% से 100% तक की हानि होती है, प्रारंभिक संक्रमण से अधिक क्षति होती है।

और पढ़ें: कुकुंबर मोजेक वायरस और RNA साइलेंसिंग

प्रारंभिक परीक्षा

RBI की मौद्रिक नीति

स्रोत: द हिंदू

जून 2025 की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee- MPC) की बैठक में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमजोरियों को दर्शाता है, यह देखते हुए कि फरवरी 2025 से 100 bps दर में कटौती के बावजूद, मौद्रिक नीति में विकास का समर्थन करने के लिये सीमित जगह है । मुद्रास्फीति में कमी की धीमी गति और बाहरी अनिश्चितताओं को देखते हुए, एक समायोजन से तटस्थ रुख में बदलाव को उचित माना गया।

नोट: अनुकूल रुख का अर्थ है कि RBI धीमी वृद्धि या कम मुद्रास्फीति के दौरान विकास को बढ़ावा देने, तरलता बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये नीतिगत दरों को कम करता है या कम बनाए रखता है ।

- तटस्थ रुख से RBI को उभरती मुद्रास्फीति या विकास जोखिमों के आधार पर दरों में वृद्धि या कटौती करने की लचीलापन मिलती है, जिसका उद्देश्य संतुलित नीति दृष्टिकोण अपनाना है।

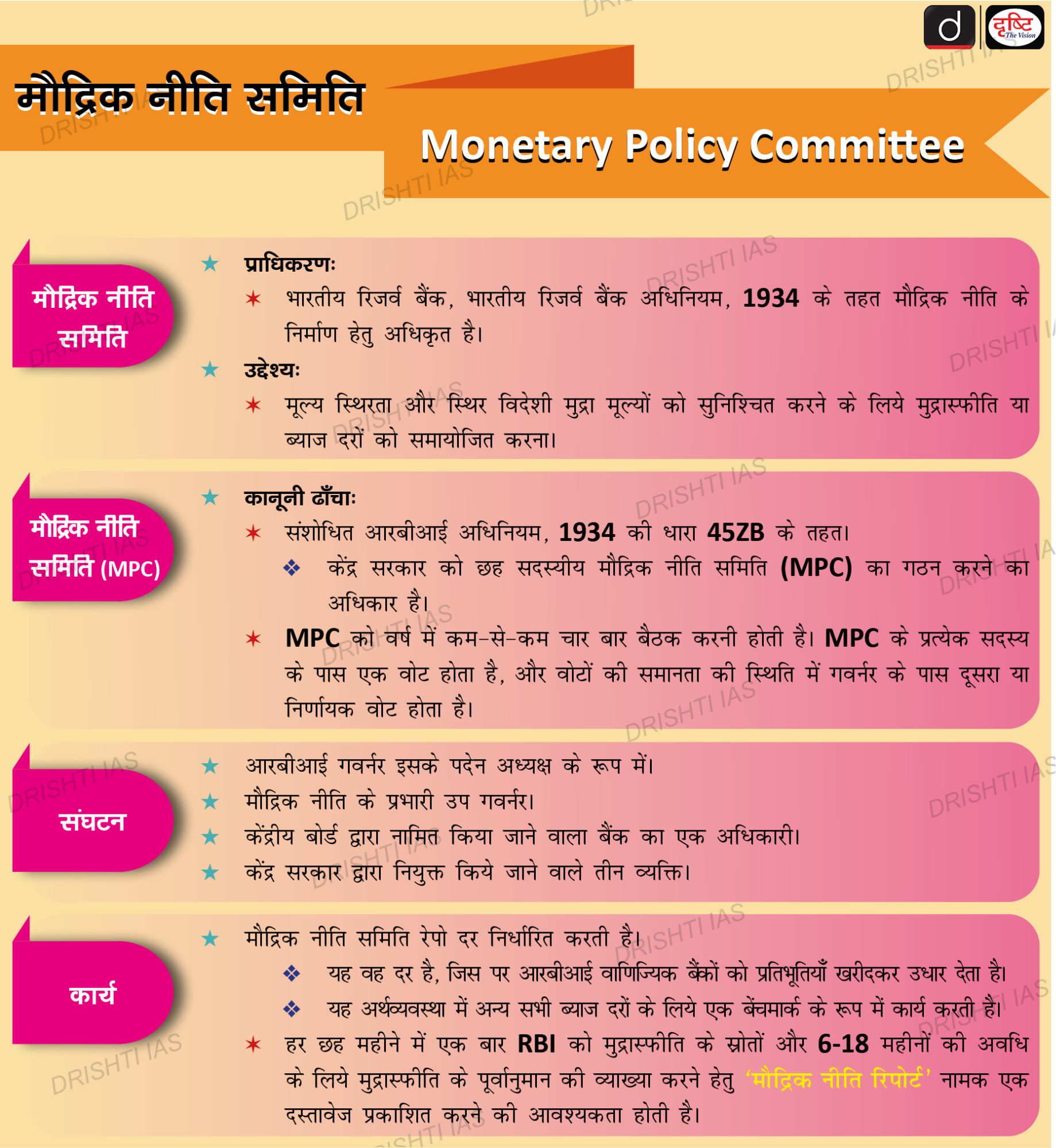

मौद्रिक नीति समिति (MPC) क्या है?

मौद्रिक नीति क्या है?

- मौद्रिक नीति के संबंध में: मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से RBI, RBI अधिनियम, 1934 में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये अपने नियंत्रण में विभिन्न मौद्रिक साधनों का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है।

- उद्देश्य: प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण को प्राथमिक लक्ष्य के रूप में रखा गया है। सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के परामर्श से निर्धारित CPI- (संयुक्त) आधारित मुद्रास्फीति को 2% से 6% की सीमा के भीतर बनाए रखना है।

- अन्य उद्देश्यों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, रोज़गार सृजित करना तथा विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना शामिल है।

- मौद्रिक नीति के साधन:

मात्रात्मक साधन

- आरक्षित अनुपात:

- नकद आरक्षित अनुपात (CRR): बैंकों की शुद्ध माँग एवं समय दायित्व (NDTL) का वह निश्चित प्रतिशत, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पास नकद भंडार के रूप में रखना अनिवार्य होता है।

- वैधानिक तरलता अनुपात (SLR): बैंकों को अपने NDTL का एक निर्धारित हिस्सा तरल संपत्तियों (जैसे नकदी, स्वर्ण, और अनिर्बंधित प्रतिभूतियों) के रूप में रखना आवश्यक होता है।

- खुले बाज़ार परिचालन (OMO): सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री की प्रक्रिया।

- रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर:

- रेपो दर: यह वह दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), बैंकों को सरकारी एवं अन्य मान्य प्रतिभूतियों को संपार्श्विक रखकर अल्पकालिक तरलता प्रदान करता है।

- रिवर्स रेपो दर: यह वह दर है जिस पर RBI, बैंकों से पात्र सरकारी प्रतिभूतियों को संपार्श्विक स्वीकार कर एक दिवसीय तरलता को अवशोषित करता है।

- बैंक दर: यह वह दर है जिस पर रिज़र्व बैंक, विनिमय विपत्रों (बिल्स ऑफ एक्सचेंज) या अन्य वाणिज्यिक प्रपत्रों को पुनर्छूटक (रिडिस्काउंट) करता है अथवा खरीदता है।

- बैंक दर यह वह ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), वाणिज्यिक बैंकों को संपार्श्विक के बिना दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराता है। रेपो दर यह वह दर है जिस पर RBI, संपार्श्विक के बदले बैंकों को अल्पकालिक निधियाँ प्रदान कर तरलता प्रबंधन करता है।

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF): यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, अपने वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) पोर्टफोलियो का उपयोग करते हुए, एक निर्धारित सीमा तक एक दिवसीय निधियाँ उधार ले सकते हैं। इसके लिये उन्हें दंडात्मक ब्याज दर का भुगतान करना होता है।

- तरलता समायोजन सुविधा (LAF): इसके अंतर्गत एक दिवसीय तथा अवधि रेपो (टर्म रेपो) नीलामियाँ शामिल होती हैं।

- बाज़ार स्थिरीकरण योजना (MSS): MSS बॉण्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा सरकार की ओर से जारी की जाने वाली विशेष प्रतिभूतियाँ हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता को अवशोषित करना होता है, जब नियमित सरकारी बॉन्ड अपर्याप्त सिद्ध होते हैं।

- ये बॉण्ड सामान्यतः छह महीने से कम अवधि के होते हैं, हालाँकि परिपक्वता अवधि आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है।

गुणात्मक साधन

- मार्जिन आवश्यकता: यह परिसंपत्तियों के बाज़ार मूल्य और उसके अधिकतम ऋण मूल्य के बीच का अंतर है।

- यह सट्टा उधार को नियंत्रित करने में मदद करता है और चयनात्मक ऋण नियंत्रण के तहत समायोजित किया जाता है ।

- उपभोक्ता ऋण नियंत्रण: माल खरीदने हेतु उपयोग किये जाने वाले किस्त ऋण के लिये अग्रिम भुगतान और अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि पर नियम निर्धारित करना।

- राशनिंग/नियंत्रित वितरण: वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण का विनियमन, उदाहरण के लिये, RBI अत्यधिक उधार देने पर रोक लगाने के लिये रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों तक ऋण सीमित कर सकता है।

- नैतिक अनुनय: RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से आर्थिक प्रवृत्तियों के अनुरूप विशिष्ट उपाय अपनाने का आग्रह।

- प्रत्यक्ष कार्रवाई: RBI द्वारा उन बैंकों के विरुद्ध उठाए गए कदम जो निर्दिष्ट शर्तों या आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) 1. यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020) 1. वैधानिक तरलता अनुपात में कटौती और अनुकूलन नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) |