प्रारंभिक परीक्षा

निवारक निरोध और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

जलवायु कार्यकर्त्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980 के तहत हिरासत में लिया गया था, जो सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ पूर्व-प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई करने की अनुमति देता है।

- वह लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के संरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं।

निवारक निरोध क्या है?

- परिचय: निवारक निरोध का अर्थ है किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा विचारण एवं दोषसिद्धि के बिना हिरासत में लेना। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को पूर्व अपराध के लिये दंडित करना नहीं है बल्कि उसे निकट भविष्य में अपराध करने से रोकना है।

- निवारक निरोध पूर्वानुमानात्मक होता है, जो भविष्य में हानिकारक कार्यों की संभावना के आधार पर लगाया जाता है, जबकि दंडात्मक निरोध उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से दोषसिद्धि के बाद सज़ा के रूप में लगाया जाता है।

- संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 22 भारत में निवारक निरोध की स्पष्ट अनुमति देता है। किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड (जिसमें उच्च न्यायालय के योग्य न्यायाधीश शामिल होते हैं) की अनुमति के बिना 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है।

- तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिये सलाहकार बोर्ड की मंज़ूरी आवश्यक है।

- संसद तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में रखने के लिये शर्तें निर्धारित कर सकती है, अधिकतम अवधि निर्धारित कर सकती है तथा सलाहकार बोर्ड की प्रक्रियाएँ निर्धारित कर सकती है।

- हिरासत में लिये गए व्यक्ति को हिरासत के आधार के बारे में अवश्य सूचित किया जाना चाहिये, यद्यपि सार्वजनिक हित में कुछ तथ्यों को छिपाया जा सकता है।

- नज़रबंद व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध प्रतिनिधित्व (Representation) के माध्यम से चुनौती देने का शीघ्रतम अवसर दिया जाना चाहिये।

- महत्त्व: निवारक नज़रबंदी (Preventive Detention) संविधान के अनुच्छेद 355 का समर्थन करती है, जिसके तहत केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखना तथा यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकारें संविधान के अनुरूप कार्य करें।

- भारत में निवारक निरोध से संबंधित प्रमुख कानून:

- राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA), 1980: राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिये।

- गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 1967: आतंकवाद और गैर-कानूनी गतिविधियों से निपटने के लिये।

- विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974: तस्करी और विदेशी मुद्रा उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिये।

- राज्य-विशिष्ट सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम - राज्य सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिये खतरों को रोकने हेतु।

- निवारक निरोध पर सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट के निर्णय:

- अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023): न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध एक असाधारण उपाय है, जो केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिये और इसे सामान्य रूप से नहीं अपनाया जाना चाहिये।

- रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि निवारक निरोध अनुच्छेद 21 का अपवाद है और इसे बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिये।

- अनुकुल चंद्र प्रधान, अधिवक्ता बनाम भारत संघ एवं अन्य (1997): न्यायालय ने ज़ोर दिया कि निवारक निरोध का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को नुकसान से बचाना है, न कि किसी को सज़ा देना।

- अमीना बेगम बनाम तेलंगाना राज्य (2023): न्यायालय ने कहा कि निवारक निरोध एक असाधारण उपाय है, जो केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही लागू किया जाना चाहिये और इसे सामान्य रूप से नहीं अपनाया जाना चाहिये।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) क्या है?

- पृष्ठभूमि: भारत में निवारक निरोध की शुरुआत औपनिवेशिक काल से हुई है, जब इसका इस्तेमाल युद्धों के दौरान असहमति को दबाने के लिये किया जाता था। आज़ादी के बाद संसद ने निवारक निरोध अधिनियम, 1950 और उसके बाद आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA), 1971 पारित किया, जिसका वर्ष 1978 में निरस्त होने से पहले आपातकाल के दौरान व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया था।

- वर्ष 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू किया गया था। यह केंद्र, राज्यों, ज़िला मजिस्ट्रेटों और अधिकृत पुलिस आयुक्तों को "भारत की रक्षा, विदेश संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति को नुकसान पहुँचाने वाली" गतिविधियों को रोकने के लिये व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

- नज़रबंदी आदेश: NSA के तहत नज़रबंदी आदेश गिरफ्तारी वारंट की तरह काम करता है। एक बार हिरासत में लिये जाने के बाद, व्यक्ति को निर्दिष्ट स्थानों पर रखा जा सकता है, राज्यों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है तथा सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रखा जा सकता है।

- वर्ष 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) लागू किया गया था। यह केंद्र, राज्यों, ज़िला मजिस्ट्रेटों और अधिकृत पुलिस आयुक्तों को "भारत की रक्षा, विदेश संबंधों, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति को नुकसान पहुँचाने वाली" गतिविधियों को रोकने के लिये व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है।

- प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ: हिरासत के कारण 5 से 15 दिन के भीतर सूचित किये जाने चाहिये। हिरासत में लिये गए व्यक्ति को सरकार को प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के एक सलाहकार बोर्ड को 3 सप्ताह के भीतर मामले की समीक्षा करनी होगी।

- यदि बोर्ड को “कोई पर्याप्त कारण नहीं” मिलता है तो बंदी को रिहा कर दिया जाना चाहिये।

- अधिकतम हिरासत अवधि 12 महीने है। हालाँकि इसे पहले भी रद्द किया जा सकता है।

- सुरक्षा उपायों की सीमाएँ: सलाहकार बोर्ड के समक्ष हिरासत में लिये गए व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होता। सरकार "जनहित" का हवाला देकर कुछ तथ्यों को सार्वजनिक नहीं कर सकती। ये प्रावधान अधिकारियों को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करते हैं, जिससे संभावित दुरुपयोग की चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

- प्रश्न: भारत में निवारक निरोध क्या है?

उत्तर: किसी व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के संभावित खतरे से रोकने के लिये हिरासत में रखना, न कि सज़ा के रूप में। - प्रश्न: भारत में निवारक निरोध के लिये कौन-सा संवैधानिक प्रावधान लागू होता है?

उत्तर: अनुच्छेद 22 निवारक निरोध की अनुमति देता है। इसके तहत बिना सलाहकार बोर्ड की मंज़ूरी के 3 महीने तक हिरासत संभव है और लंबे समय तक हिरासत के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा आवश्यक है। - प्रश्न: राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (NSA) क्या है?

उत्तर: NSA एक निवारक निरोध कानून है, जो भारत की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की सुरक्षा के लिये अधिकारियों को व्यक्तियों को हिरासत में लेने की अनुमति देता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- भारत के संविधान के अनुसार, केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए।

- भारत का संविधान राज्यों को, निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक मंत्रणा उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है।

- आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 के अनुसार, पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति को साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल एक

B. केवल दो

C. सभी तीन

D. कोई भी नहीं

उत्तर: B

रैपिड फायर

अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO)

भारत को 2025-2028 के कार्यकाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की परिषद के भाग II के लिये पुनः निर्वाचित किया गया है।

- ICAO: यह संयुक्त राष्ट्र (United Nations-UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है, जिसकी स्थापना वर्ष 1944 में राज्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन अभिसमय (शिकागो कन्वेंशन) के संचालन तथा प्रशासन के प्रबंधन हेतु की गई थी, जो सुरक्षित और शांतिपूर्ण हवाई नेविगेशन के लिये वैश्विक मानक निर्धारित करती है।

- ICAO अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन के सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है और भारत सहित इसके 193 सदस्य देश हैं।

- प्रत्येक तीन वर्ष में आयोजित होने वाली ICAO सभा, संगठन की संप्रभु संस्था है और इसमें शिकागो कन्वेंशन के सभी 193 हस्ताक्षरकर्त्ता देश शामिल हैं।

- तीन भागों में विभाजित 36 सदस्यीय ICAO परिषद का चुनाव ICAO सभा के दौरान सदस्य देशों द्वारा किया जाता है तथा यह तीन वर्ष के कार्यकाल के लिये शासी निकाय के रूप में कार्य करती है।

- भाग I में वायु परिवहन में प्रमुख महत्त्व वाले राज्य जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और जापान शामिल हैं।

- भाग II में भारत, जर्मनी और ब्राज़ील सहित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हवाई नेविगेशन में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देश शामिल हैं।

- भाग III में बोलीविया, मलेशिया और इथियोपिया जैसे भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाले राज्यों को शामिल किया गया है।

भारत और ICAO

- भारत ICAO का संस्थापक सदस्य है, इसने सुरक्षित, टिकाऊ और समावेशी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- वर्ष 2025-2028 के लिये भारत विमानन सुरक्षा और संरक्षा को मज़बूत करने, हवाई संपर्क बढ़ाने, प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और ICAO की नो कंट्री लेफ्ट बिहाइंड पहल (ICAO मानकों और अनुशंसित प्रथाओं को लागू करने में राज्यों की सहायता करने हेतु ICAO के प्रयासों पर प्रकाश डालता है) का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

| और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन |

रैपिड फायर

भुगतान नियामक बोर्ड (PRB)

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी और प्रशासन को बढ़ाने के लिये छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) की स्थापना की है।

- PRB की संरचना: इसकी अध्यक्षता RBI गवर्नर करते हैं और इसमें RBI के दो अतिरिक्त प्रतिनिधियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के तीन नामित सदस्य शामिल होते हैं।

- RBI के सदस्यों में डिप्टी गवर्नर और भुगतान एवं निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।

- RBI’ का प्रमुख कानूनी सलाहकार PRB बैठकों में स्थायी आमंत्रित होता है।

- पूर्ववर्ती निकाय: PRB, RBI के केंद्रीय बोर्ड की एक समिति, भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन तथा पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लेता है।

- कानूनी प्राधिकार: PRB को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 से शक्तियाँ प्राप्त हैं। RBI का भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (DPSS) सीधे PRB को रिपोर्ट करता है।

- निर्णय लेना: निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिये जाते हैं। बराबर मतों की स्थिति में अध्यक्ष या उप-राज्यपाल के पास दूसरा या निर्णायक मत होता है।

भारत में भुगतान प्रणालियों का विनियमन

- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (PSS अधिनियम) RBI को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने का अधिकार देता है।

- यह RBI को क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCIL), भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम/नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) कार्ड नेटवर्क, ATM नेटवर्क तथा अन्य जैसे ऑपरेटरों को लाइसेंस और अधिकृत करने की अनुमति देता है।

| और पढ़ें: एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) |

रैपिड फायर

मरुस्थलीय ‘मृदा-निर्माण’ तकनीक

पहली बार पश्चिमी राजस्थान की शुष्क रेगिस्तानी भूमि में एक नवीन ‘मरुस्थलीय मृदा-निर्माण तकनीक’ का उपयोग करके गेहूँ की सफलतापूर्वक खेती की गई है।

- परिचय: मरुस्थलीय मृदा-निर्माण तकनीक एक जैव प्रौद्योगिकी विधि है, जो बंजर मरुस्थलीय की रेत को मिट्टी जैसी सामग्री में परिवर्तित करती है, जो कृषि गतिविधियों को बनाए रखने में सक्षम है।

- यह ढीले रेत कणों को बाँधने, मृदा संरचना को बढ़ाने और जल धारण क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करने के लिये जैव-सूत्रीकरण तथा पॉलिमर का उपयोग करता है।

- उद्देश्य: मरुस्थलीकरण से निपटना, शुष्क क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना।

- मुख्य विशेषता:

- यह प्रौद्योगिकी पौधों की सहनशीलता को बढ़ाती है, जिससे फसलें (गेहूँ, बाजरा, ग्वार गम) उष्ण और शुष्क परिस्थितियों के प्रति अधिक लचीली हो जाती हैं।

- पॉलिमर रेत के कणों के बीच क्रॉस-लिंक बनाते हैं, जिससे ढीली रेत एक संरचित, मृदा जैसी सामग्री में बदल जाती है।

- यह जैव-सूत्रीकरण सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाता है, बेहतर पोषक चक्रण को बढ़ावा देता है तथा समग्र मृदा स्वास्थ्य में सुधार करता है।

- शोधकर्त्ताओं ने पाया कि बायोफॉर्मूलेशन-संशोधित रेत में उगाई गई बाजरा, ग्वार गम और चना की फसलों में सामान्य मृदा की तुलना में 54% अधिक उपज होती है।

- यह प्रक्रिया एक बाइंडिंग प्रभाव (बंधकारी प्रभाव) उत्पन्न करती है, जो मृदा में जल धारण क्षमता को बेहतर बनाकर सिंचाई की आवश्यकता को काफी हद तक कम कर देती है।

- मरुस्थलीकरण: यह प्राकृतिक कारकों और मानवीय गतिविधियों के कारण शुष्क, अर्द्ध-शुष्क तथा शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में कमी आती है एवं वनस्पति का क्षय होता है।

| और पढ़ें: मरुस्थलीकरण |

रैपिड फायर

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की शताब्दी

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 1 अक्तूबर, 2025 को अपनी शताब्दी मनाई, क्योंकि इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और इस प्रकार इसने 100 वर्ष पूरे किये। योग्यता आधारित प्रणाली को बनाए रखने के लिये प्रसिद्ध UPSC ने भारत की सिविल सेवाओं के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: सिविल सेवाओं के नियमन हेतु एक स्थायी निकाय का विचार वर्ष 1919 के संवैधानिक सुधारों (मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) में सामने आया। भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने एक लोक सेवा आयोग के गठन की अनुमति दी।

- ली आयोग (1924) की सिफारिशों के बाद 1 अक्तूबर, 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और सर रॉस बार्कर इसके पहले अध्यक्ष बने।

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने इसे संघीय लोक सेवा आयोग में बदल दिया। वर्ष 1950 में संविधान लागू होने के साथ अनुच्छेद 378 के तहत संघीय लोक सेवा आयोग (FPSC) संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) बन गया।

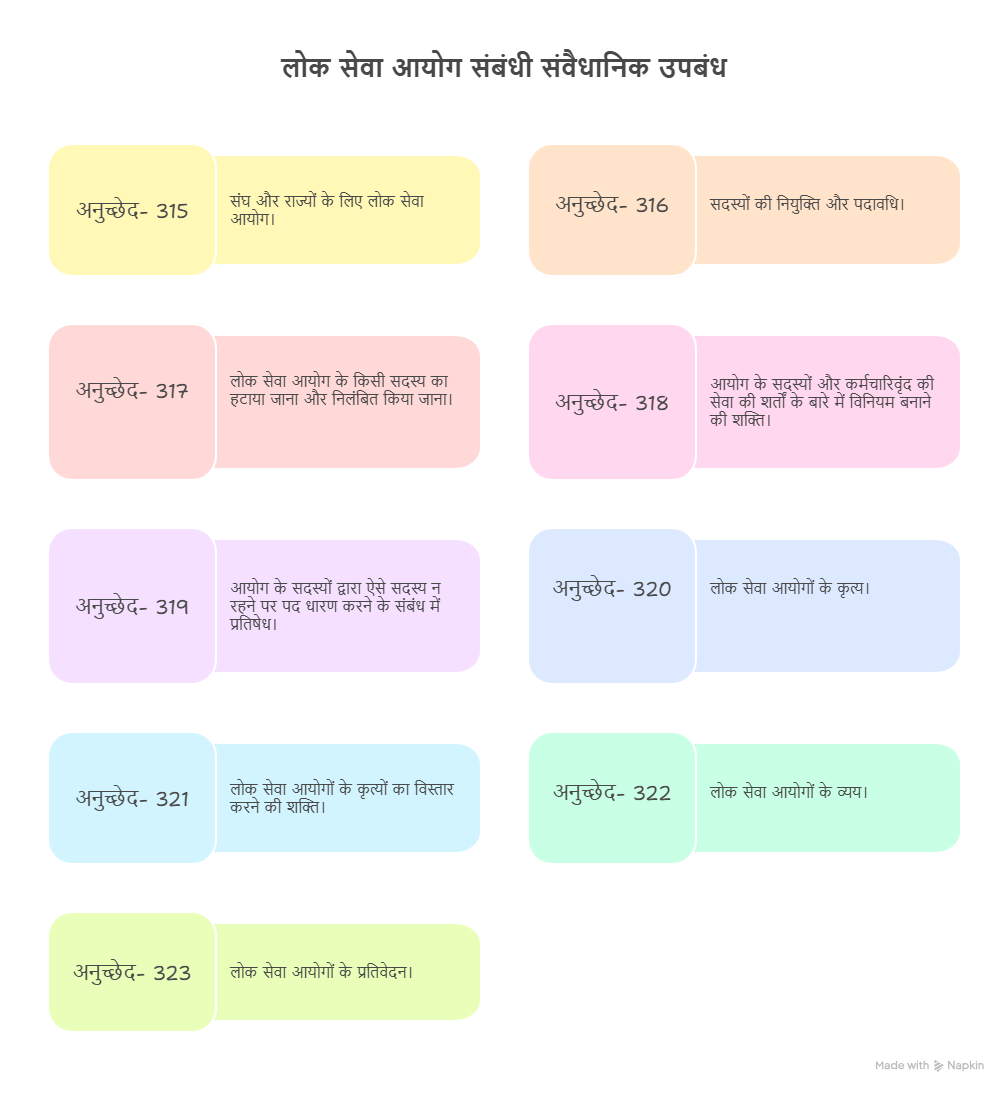

- UPSC: यह भारत में एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो संविधान के अनुच्छेद 315-323 भाग XIV अध्याय II के तहत स्थापित है, जो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं में अधिकारियों की भर्ती के लिये ज़िम्मेदार है।

- UPSC भारत सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षा नियमों के अनुसार न्यायसंगत और निष्पक्ष तरीके से भारत सरकार की विभिन्न ग्रुप A व ग्रुप B सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का योग्यता आधारित चयन तथा सिफारिश करने के लिये विभिन्न परीक्षाएँ आयोजित करता है।

- UPSC द्वारा सुधार:

- प्रतिभा सेतु पहल: यह सत्यापित बायोडेटा का एक केंद्रीकृत ऑनलाइन संग्रह है जो UPSC परीक्षाओं के साक्षात्कार-योग्य उम्मीदवारों को, जिनकी अंतिम चयन के लिये अनुशंसा नहीं की गई थी, वैकल्पिक रोज़गार के अवसरों से जोड़ता है तथा उनकी जानकारी सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में इच्छुक नियोक्ताओं को उपलब्ध कराता है।

|

और पढ़ें: लोक सेवा आयोग: संघ और राज्य |