भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत के लिये संप्रभु संपदा निधि की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:संप्रभु संपदा निधि, पेंशन फंड, नॉर्वे की सरकारी पेंशन निधि ग्लोबल, वैश्विक वित्तीय संकट 2008, योजना आयोग, NIIF, विनिवेश, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि, गैर-ऋण वित्तीय संसाधन, चालू खाता घाटा, राजकोषीय घाटा, ESG (पर्यावरणीय, सामाजिक, शासन), हाइड्रोजन ऊर्जा, अर्द्धचालक, जैवप्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मेन्स के लिये:भारत के लिये संप्रभु संपदा निधि की आवश्यकता, संबंधित चिंताएँ और आगे की राह |

स्रोत: फाइनेंशियल एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत अपनी अर्थव्यवस्था के निष्क्रिय राष्ट्रीय धन/संपत्ति का उपयोग करने के लिये भारत संप्रभु संपदा निधि (Sovereign Wealth Fund- BSWF) अथवा भारत निधि (TBF) का निर्माण करने पर विचार कर रहा है।

संप्रभु संपदा निधि (SWF) क्या है?

- परिचय: SWF सरकारी स्वामित्व वाली निधियाँ हैं जिनका स्रोत राज्य के अधिशेष हैं, जो प्रायः प्राकृतिक संसाधनों, व्यापार अधिशेष या बजट आधिक्य जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होती हैं।

- SWF सरकारों को रणनीतिक निवेश के माध्यम से धन सृजन में मदद करते हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।

- विशेषताएँ: सैंटियागो सिद्धांत 2008 के अनुसार SWF को 3 प्रमुख अभिलक्षण के साथ परिभाषित किया गया है:

- इस पर सार्व सरकार का स्वामित्व होता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और उप-राष्ट्रीय सरकारें दोनों शामिल हैं।

- इसमें विदेशी वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश भी शामिल है।

- वित्तीय उद्देश्यों के लिये इनका निवेश किया जाता है।

- इन प्रमुख कारकों में पॉलिसीधारकों के स्वामित्व वाली लोक पेंशन निधियाँ, तथा केंद्रीय बैंक की आरक्षित परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं हैं, जिनमें निवेश नहीं किया जाता है।

- प्रकार:

- स्थिरीकरण निधि: राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए अस्थिर राजस्व से होने वाली समस्याओं का समाधान करना।

- भावी पीढ़ी निधि: भावी पीढ़ियों के लाभ हेतु राज्य के अधिशेष को दीर्घकालिक धन के लिये निवेश करना।

- सार्वजनिक लाभ पेंशन रिज़र्व निधि: दीर्घकालिक दायित्वों को पूरा करने के लिये पेंशन प्रणालियों को वित्तपोषित करना।

- आरक्षित निवेश निधि: मुद्रा को स्थिर करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा आरक्षित निधिका प्रबंधन और इसमें वृद्धि करना

- रणनीतिक विकास SWF: राष्ट्रीय विकास के लिये प्रमुख क्षेत्रों में निवेश करना।

- विदेशी मुद्रा आरक्षित परिसंपत्तियाँ: मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और वैश्विक व्यापार शक्ति का प्रबंधन करना।

- उदाहरण: नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल (1.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, विश्व का सबसे बड़ा SWF), चाइना इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (1.35 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर), अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (993 बिलियन अमेरिकी डॉलर) आदि।

- भारत में SWF:

- वर्ष 2007-08: भारत में SWF का विचार वर्ष 2007-08 में पूंजी प्रवाह में वृद्धि (एक वर्ष में 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक) के कारण लोकप्रिय हुआ लेकिन वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसकी गति कम हो गई।

- वर्ष 2010-11: योजना आयोग ने वर्ष 2010-11 में SWF संबंधी प्रस्ताव को पुनर्जीवित किया जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बजट आवंटन द्वारा वित्तपोषित 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कोष का सुझाव दिया गया।

- वर्ष 2015: NIIF की स्थापना की गई जो भारत का प्रमुख संरचित निवेश कोष बना हुआ है।

नोट: सैंटियागो सिद्धांत 24 स्वैच्छिक दिशानिर्देशों के एक समूह को संदर्भित करता है जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स (SWF) के लिये पारदर्शिता, सुशासन, जवाबदेही और विवेकपूर्ण निवेश प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

- इन सिद्धांतों की स्थापना वर्ष 2008 में सॉवरेन वेल्थ फंड्स के अंतर्राष्ट्रीय फोरम (IFSWF) द्वारा की गई थी, जो वैश्विक SWF का एक स्वैच्छिक संगठन है।

भारत को SWF की आवश्यकता क्यों है?

- सार्वजनिक क्षेत्र की सम्पत्ति को अनलॉक करना: SWF से राज्य-स्वामित्व वाली संस्थाओं में निवेश करके और उनसे रिटर्न बढ़ाकर, 80 सूचीबद्ध उद्यमों में अनुमानित 40 लाख करोड़ रुपए (450-500 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रबंध हो सकता है।

- राजकोषीय घाटे में कमी: सरकारी इक्विटी से 2% विनिवेश से प्रतिवर्ष 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की प्राप्ति हो सकती है जिससे भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.9% से घटकर 4.6% हो जाएगा।

- निवेश में विविधता लाना: वर्ष 2007-09 के संकट से अमेरिकी ट्रेजरी जैसी 'सुरक्षित' प्रतिभूतियों पर निर्भर रहने के जोखिमों पर प्रकाश पड़ा।

- भारत के SWF से निवेश में विविधता आने के साथ उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकता है।

- अतिरिक्त भंडार का लाभ उठाना: भारत के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भंडार (जो नौ माह के आयात के बराबर है) का राष्ट्रीय संपदा को बढ़ाने के क्रम में बेहतर उपयोग किया जा सकता है।

- रणनीतिक क्षेत्रों के लिये समर्थन: इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन, हाइड्रोजन ऊर्जा, अर्द्धचालक, जैव प्रौद्योगिकी और AI जैसे क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से दीर्घकालिक विकास और नवाचार को बढ़ावा मिलने से भारत एक वैश्विक नेतृत्वकर्त्ता के रूप में स्थापित हो सकेगा।

- सामाजिक कल्याण: सामाजिक कल्याण कोष के तहत सामाजिक क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं के लिये गैर-ऋण वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं जिससे कल्याण कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय विकास निवेशों के लिये राजकोषीय अनुकूलन बढ़ सकता है।

- प्रोजेक्टिंग सॉफ्ट पावर: SWF से उद्यमों को विकसित करने एवं आपदा राहत प्रदान करने के साथ नॉर्वे जैसे अन्य देशों के SWF में निवेश किया जा सकता है जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा सॉफ्ट पावर को बढ़ावा मिलेगा।

SWF से जुड़ी चिंताएँ क्या हैं?

- चालू खाता घाटा: SWF आमतौर पर खनिज संपदा या व्यापार और बजट अधिशेष वाले देशों के लिये होते हैं, लेकिन भारत को लगातार चालू खाता घाटे और महत्त्वपूर्ण राजकोषीय घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

- व्यापक आर्थिक जोखिम: वैश्विक विकास में मंदी, बढ़ता संप्रभु ऋण, तथा वित्तीय स्थितियों में कठोरता, निवेश प्रतिफल को कम करके, राजकोषीय स्वास्थ्य पर दबाव डालकर, तथा वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाकर SWF को प्रभावित कर सकती है ।

- भू-राजनीतिक तनाव: भू-राजनीतिक तनाव और वैश्वीकरण से दूरी SWF निवेश रणनीतियों को बाधित कर सकती है, जिससे सीमा पार निवेश, आपूर्ति शृंखला और व्यापार नीतियाँ प्रभावित हो सकती हैं।

- पर्यावरणीय जोखिम: यदि पर्यावरण नीतियाँ विफल हो जाती हैं, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन के मामले में, तो SWF को जलवायु-प्रभावित उद्योगों और फंसी हुई परिसंपत्तियों से नुकसान का जोखिम उठाना पड़ सकता है।

- प्रौद्योगिकीय कमज़ोरियाँ: बबड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन का प्रबंधन करने वाले SWF को धोखाधड़ी और डेटा चोरी के बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ता है।

- प्रौद्योगिकी में तीव्र प्रगति पारंपरिक निवेश मॉडल को बाधित कर सकती है।

आगे की राह

- स्पष्ट शासन ढाँचा: SWF शासन में सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये पारदर्शिता, जवाबदेही और सैंटियागो सिद्धांतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये एक स्पष्ट कानूनी और नियामक ढाँचा स्थापित करना।

- रणनीतिक परिसंपत्ति आवंटन: भारत की वैश्विक स्थिति को बढ़ाने के लिये AI, जैव प्रौद्योगिकी, EV और सेमीकंडक्टर जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निवेश करना।

- विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये वैश्विक फंडों के साथ सह-निवेश मॉडल पर विचार करना।

- राजकोषीय विवेक: संसाधनों के चरणबद्ध आवंटन को लागू करना, राजकोषीय घाटा प्रबंधन और निवेश लक्ष्यों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना।

- जोखिम प्रबंधन: बाज़ार में अस्थिरता और वित्तीय संकटों सहित व्यापक आर्थिक जोखिमों को कम करने के लिये रणनीति विकसित करना।

- जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में फंसी हुई परिसंपत्तियों से बचने के लिये ESG (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) सिद्धांतों को अपनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सॉवरेन वेल्थ फंड (SWF) क्या हैं? भारत में इसके संभावित लाभ और इससे जुड़ी चिंताओं पर चर्चा कीजिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न: 'राष्ट्रीय निवेश और बुनियादी ढाँचा कोष' के संदर्भ में निम्नलिखितव् कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. “अधिक तीव्र और समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के आलोक में चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न. एक अर्थव्यवस्था में पूँजी निर्माण के रूप में विनियोग के अर्थ की व्याख्या कीजिये। उन कारकों की विवेचना कीजिये, जिन पर एक सार्वजनिक एवं एक निजी निकाय के मध्य रिआयत अनुबंध (कॉन्सेशन एग्रिमेन्ट) तैयार करते समय विचार किया जाना चाहिये। (2020) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन

प्रिलिम्स के लिये:क्रिटिकल मिनरल्स, अपतटीय क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, इलेक्ट्रिक वाहन, मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग, यूरोपीय संघ, अर्द्धचालक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण मुख्य परीक्षा के लिये:नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की आत्मनिर्भरता |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

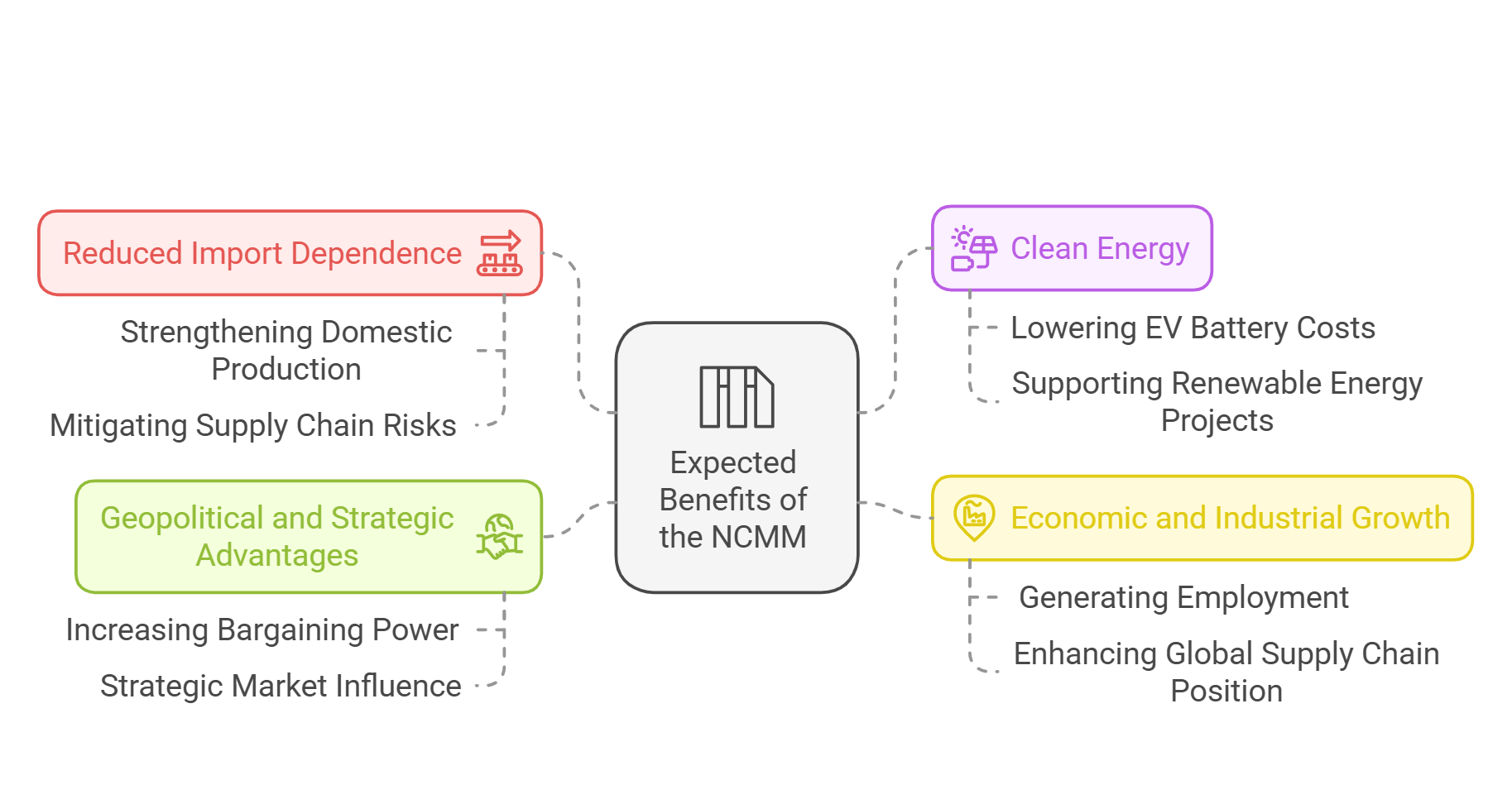

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात वर्षों के लिये 34,300 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) को मंज़ूरी दी है।

- इस मिशन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप क्रिटिकल मिनरल्स में भारत की आत्मनिर्भरता को मज़बूत करना है।

नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन (NCMM) क्या है?

- उद्देश्य: NCMM का उद्देश्य क्रिटिकल मिनरल्स के आयात पर भारत की निर्भरता को कम करना और उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा तथा राष्ट्रीय रक्षा के लिये आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है।

- इस मिशन में खनिज अन्वेषण, खनन, प्रसंस्करण एवं उत्पादों की समाप्ति से पुनर्प्राप्ति सहित सभी चरण शामिल होंगे।

- यह मिशन देश के अंदर तथा इसके अपतटीय क्षेत्रों में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज को तीव्र करेगा।

- दृष्टिकोण: NCMM के तहत विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), निजी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों के साथ मिलकर कार्य करना शामिल है।

- क्रिटिकल मिनरल्स के लिये खनन परियोजनाओं में तेज़ी लाने के लिये फास्ट-ट्रैक अनुमोदन प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा।

- खनिजों का भण्डारण: क्रिटिकल मिनरल्स के भण्डारण के लिये NCMS के प्रावधान यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत के पास भविष्य की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त भंडार मौजूद रहे।

- अंतर्राष्ट्रीय रणनीति: भारतीय कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल्स परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार संबंध बनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

- बुनियादी ढाँचा: मिशन खनिज प्रसंस्करण पार्क स्थापित करेगा, क्रिटिकल मिनरल्स के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देगा, तथा क्रिटिकल मिनरल्स के लिये उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण सहित संबंधित प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान का समर्थन करेगा।

- वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से उद्योगों को भारत में प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तपोषित करने के लिये व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और MSE में नवाचारों को बढ़ावा देने (PRISM) पहल का विस्तार किया गया।

NCMM की आवश्यकता क्या है?

- क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका:

- हरित ऊर्जा संक्रमण: क्रिटिकल मिनरल्स सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों, इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बैटरी और हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के लिये आवश्यक हैं।

- इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार: अर्द्ध-चालक, फाइबर ऑप्टिक्स और सर्किट बोर्ड में उपयोग किया जाता है।

- रक्षा एवं एयरोस्पेस: मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों, विमान और उपग्रह प्रौद्योगिकियों में आवश्यक है।

- चिकित्सा उपकरण: चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (MRI) मशीनों, पेसमेकर और अन्य उन्नत स्वास्थ्य देखभाल प्रौद्योगिकियों में प्रमुख घटक।

- आयात पर भारत की निर्भरता: भारत छह क्रिटिकल मिनरल्स (बिस्मथ, लिथियम, सिलिकॉन, टाइटेनियम, टेल्यूरियम और ग्रेफाइट) के लिये चीन पर बहुत अधिक निर्भर है, जो आपूर्ति व्यवधानों के प्रति इसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है।

- इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से प्रेरित लिथियम-आयन बैटरी की मांग में 30% की वार्षिक वृद्धि, इस वृद्धि को समर्थन देने के लिये NCMM को आवश्यक बनाती है।

- वैश्विक संदर्भ: लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर चीन का प्रभुत्त्व है, तथा वह इनमें से 60% से अधिक खनिजों का निष्कर्षण करता है।

- अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान ने अपनी आपूर्ति सुरक्षित करने के लिये नीतियाँ लागू की हैं।

- भारत को क्रिटिकल मिनरल्स तक दीर्घकालिक पहुँच के लिये एक मज़बूत रणनीति की आवश्यकता है, जिससे NCMM वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा के लिये महत्त्वपूर्ण बन जाएगा।

क्रिटिकल मिनरल्स से संबंधित हालिया घटनाक्रम क्या हैं?

- क्रिटिकल मिनरल्स सूची: भारत ने अपने लिये 30 क्रिटिकल मिनरल्स की सूची जारी की है।

- ये खनिज हैं - एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नियोबियम, निकल, PGE, फॉस्फोरस, पोटाश, REE, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोंटियम, टैंटालम, टेल्यूरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वैनेडियम, जिरकोनियम, सेलेनियम और कैडमियम।

- विधायी संशोधन: क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण को कारगर बनाने के लिये खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 24 रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी हुई।

- अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (OAMDR), 2002 में वर्ष 2023 का संशोधन, अपतटीय खनिज अधिकारों के लिये एक पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत करता है, तथा अन्वेषण और उत्पादन के लिये समग्र लाइसेंस को अनिवार्य बनाता है।

- अन्वेषण परियोजनाएँ: भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने 368 क्रिटिकल मिनरल्स अन्वेषण परियोजनाएँ पूरी की हैं, जिनमें से 195 वर्ष 2024-25 में चालू हैं और 227 वर्ष 2025-26 के लिये योजनाबद्ध हैं।

- सीमा शुल्क समाप्ति: वित्त वर्ष 25 के केंद्रीय बजट में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और प्रसंस्करण सुविधाओं को प्रोत्साहित करने के लिये क्रिटिकल मिनरल्स पर अधिरोपित सीमा शुल्क हटा लिया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: खान मंत्रालय के संयुक्त उद्यम खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) ने लिथियम अन्वेषण और खनन के लिये अर्जेंटीना के कैटामार्का में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. क्रांतिक खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने में भारत की चुनौतियों का समाधान करने के लिये नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के महत्त्व की चर्चा कीजिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिये: (2020)

भारत में, उपर्युक्त में से कौन-सा/से आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तरः (d) प्रश्न. हाल में तत्त्वों के एक वर्ग, जिसे ‘दुलर्भ मृदा धातु’ कहते है की कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई। क्यों? (2012)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. विश्व में खनिज तेल के असमान वितरण के बहुआयामी प्रभावों की विवेचना कीजिये। (2021) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

आर्थिक समीक्षा 2024-25: अर्थव्यवस्था की स्थिति

प्रिलिम्स के लिये:आर्थिक समीक्षा 2024-25, संसद , अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) , सकल घरेलू उत्पाद (GDP) , धन प्रेषण , चालू खाता घाटा , रूस-यूक्रेन युद्ध , इजरायल-हमास संघर्ष , स्वेज नहर मेन्स के लिये:आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक वृद्धि, राजकोषीय नीति और वित्तीय स्थिरता, आर्थिक विकास की चुनौतियाँ, जलवायु अनुकूल कृषि |

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 प्रस्तुत की। इसमें सुधारों एवं विकास के लिये रोडमैप निर्धारित किया गया, जो केंद्रीय बजट 2025 का आधार है।

आर्थिक समीक्षा

- आर्थिक समीक्षा, भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिये केंद्रीय बजट से पहले सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट है।

- मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में वित्त मंत्रालय के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है।

- इस समीक्षा में आर्थिक प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, जिससे क्षेत्रीय विकास पर प्रकाश पड़ने के साथ संबंधित चुनौतियों की रूपरेखा और आगामी वर्ष के लिये आर्थिक दृष्टिकोण मिलता है।

- आर्थिक समीक्षा को पहली बार वर्ष 1950-51 में बजट के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया था और वर्ष 1964 में यह केंद्रीय बजट से अलग दस्तावेज़ बन गया, जिसे बजट से एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है।

आर्थिक समीक्षा 2024-25: अर्थव्यवस्था की स्थिति

- वैश्विक अर्थव्यवस्था: वर्ष 2024 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में मध्यम लेकिन असमान वृद्धि देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने इस वर्ष के लिये 3.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया, जिसमें आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के कारण विनिर्माण में मंदी के साथ सेवा क्षेत्र की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।

- वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति कम रहने एवं सेवा क्षेत्र में मुद्रास्फीति स्थिर रहने के कारण केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीतियाँ अलग-अलग रहीं।

- भारत की अर्थव्यवस्था: भारत का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वित्त वर्ष 26 (2025-26) में 6.3-6.8% तक बढ़ने का अनुमान है।

- वित्त वर्ष 2025 (2024-25) में भारत की वास्तविक GDP 6.4% रहने का अनुमान है, जिसमें कृषि और सेवाओं की प्रमुख भूमिका के साथ विनिर्माण क्षेत्र में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- कृषि: रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन और मज़बूत ग्रामीण मांग के कारण वित्त वर्ष 2025 में 3.8% की वृद्धि देखी गई।

- उद्योग और विनिर्माण: वित्त वर्ष 2025 में 6.2% की वृद्धि के साथ कम वैश्विक मांग के कारण विनिर्माण की प्रगति धीमी रही।

- सेवाएँ: यह वित्त वर्ष 2025 में 7.2% की दर के साथ सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाला क्षेत्र है, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त तथा हॉस्पिटलिटी की प्रमुख भूमिका रही।

- बाह्य क्षेत्र: वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों में कुल निर्यात (पण्य+सेवाएँ) में 6% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र में 11.6% की वृद्धि हुई ।

- पण्य निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 5.2% की वृद्धि हुई, जिससे व्यापार घाटा बढ़ गया।

- भारत विश्व में धन प्रेषण के मामले में शीर्ष प्राप्तकर्त्ता बना रहा, जिससे चालू खाता घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% पर बनाए रखने में मदद मिली।

- कुल मिलाकर, भारत का आर्थिक परिदृश्य सकारात्मक बना हुआ है, जो घरेलू अनुकूलन और संरचनात्मक सुधारों से प्रेरित है, हालाँकि इसमें वैश्विक अनिश्चितताओं का जोखिम अभी भी बना हुआ है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ: रूस-यूक्रेन युद्ध और इज़रायल-हमास संघर्ष ने व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और मुद्रास्फीति को प्रभावित किया है।

- स्वेज नहर में व्यवधान के कारण जहाज़ों को केप ऑफ गुड होप के मार्ग से होकर जाना पड़ता है, जिससे माल ढुलाई की लागत और डिलीवरी का समय बढ़ जाता है।

- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार नीति जोखिम और संरक्षणवाद भारत के निर्यात और आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित करते हैं।

- मुद्रास्फीति और निवेश: वैश्विक मुद्रास्फीति में कमी आ रही है, फिर भी समकालिक मूल्य वृद्धि का जोखिम बना हुआ है।

- मौसम संबंधी असंतुलन और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति चिंता का विषय बनी हुई है।

- कमज़ोर वैश्विक विनिर्माण मांग से भारत के विनिर्माण क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है, जिससे निजी निवेश में कमी आई है।

- वित्तीय जोखिम: बढ़ती सब्सिडी, कम कर संग्रह और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता के कारण राज्य के राजकोषीय घाटा में वृद्धि हुई है।

आगे की राह:

- भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं का प्रबंधन: संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर निर्भरता कम करने के लिये व्यापार मार्गों और साझेदारों में विविधता लाना।

- घरेलू नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर और दीर्घकालिक आयात समझौते सुनिश्चित करके ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करना।

- द्विपक्षीय समझौतों और वैश्विक आपूर्ति शृंखला विविधीकरण में भागीदारी के माध्यम से व्यापार में अनुकूलता सुनिश्चित करना।

- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: खाद्य कीमतों को स्थिर करने के लिये खाद्य बफर स्टॉक का विस्तार करना तथा आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना।

- मौसम संबंधी मूल्य को कम करने के लिये जलवायु-लचीली कृषि को बढ़ावा देना।

- प्रोत्साहनों, कर सुधारों और व्यापार को आसान बनाने संबंधी पहलों के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना।

- वित्तीय सुदृढ़ीकरण: राज्य के राजस्व को बढ़ाने और केंद्रीय स्थानान्तरण पर निर्भरता कम करने के लिये कर संग्रह तंत्र में सुधार करना।

- राजकोषीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना तथा लक्षित कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना।

- दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिये राज्यों को राजकोषीय उत्तरदायित्व उपायों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।

और पढ़ें: आर्थिक समीक्षा 2024-25

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक GNP में वृद्धि आर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018) (a) औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। उत्तर: (c) प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न.1 "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइये। औद्योगिक नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं? (2017) प्रश्न 2. क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में V-आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिये। (2021) |

कृषि

भारत में अनुबंध कृषि

प्रिलिम्स के लिये:अनुबंध कृषि, जैविक उर्वरक, अधिकतम अवशेष सीमा (MRL), मृदा क्षरण, मोनोक्रॉपिंग, खाद्य सुरक्षा, किसान उत्पादक संगठन (FPO), मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण व संरक्षण) समझौता अधिनियम, 2020, एंडीज क्षेत्र, पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार का संरक्षण अधिनियम, 2001, उच्च न्यायालय। मेन्स के लिये:अनुबंध कृषि से संबंधित लाभ और चिंताएँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत में अनुबंध कृषि का सकारात्मक प्रभाव विशेष रूप से प्रसंस्कृत आलू के लिये पड़ा है, और इस सफलता को अन्य फसलों और खाद्य उत्पादों तक बढ़ाया जा सकता है।

अनुबंध कृषि मॉडल क्या है?

- परिचय: अनुबंध कृषि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसान (उत्पादक) और खरीदार कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन के संबंध में एक समझौता करते हैं।

- इस समझौते में उत्पादन प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व किसान की उपज के लिये मूल्य, मात्रा, गुणवत्ता मानक और डिलीवरी की तारीख निर्दिष्ट की जाती है।

- लाभ:

- कुशल आपूर्ति शृंखला प्रबंधन: यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिये उचित मूल्य सुनिश्चित करते हुए शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बर्बादी को कम करता है।

- ऋण और कृषि निवेश वस्तुओं तक पहुँच: किसानों को बेहतर गुणवत्ता और उत्पादन के लिये संविदाकारी फर्मों द्वारा प्रदान किये गए ऋण, इनपुट और विस्तार सेवाओं से लाभ होता है।

- उन्नत परिचालन दक्षता: इससे कंपनियों को लागत कम करने, दक्षता बढ़ाने तथा उच्च मूल्य वाली, गैर-परंपरागत फसलों की मांग की पूर्ति करने में सहायता मिलती है।

- किसानों की आय में वृद्धि: बेहतर उपज, गारंटीकृत मूल्य और कुशल प्रथाओं के कारण अनुबंधित किसान प्रायः गैर-अनुबंधित किसानों की तुलना में अधिक आय अर्जित करते हैं।

- RBI के शोध के अनुसार किसानों को फलों और सब्जियों के लिये उपभोक्ता मूल्य का केवल 31% से 43% ही प्राप्त होता है, जिसे संविदा कृषि के तहत बढ़ाया जा सकता है।

- खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन: कंपनियाँ प्रायः किसानों को खाद्य सुरक्षा प्रथाओं, जैसे जैविक उर्वरकों और कीटनाशक नियंत्रण का उपयोग करने, अधिकतम अवशेष सीमा (MRL) जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिये प्रशिक्षित करती हैं।

- उपभोक्ताओं के लिये बेहतर मूल्य: उपभोक्ताओं के लिये बेहतर मूल्य और मध्यस्थों के बिना उत्पादों के लिये प्रतिस्पर्द्धी दरों की सुविधा के साथ इस मॉडल से मध्यस्थों की भूमिका समाप्त होती है।

- चिंताएँ:

- शक्ति असंतुलन: छोटे किसानों के पास अक्सर बड़े कृषि व्यवसायों के साथ सौदेबाजी की शक्ति का अभाव होता है, जिसके कारण उन्हें शोषणकारी शर्तों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से तब जब वे विशिष्ट फसलों अथवा परिसंपत्तियों में अनुबंधों और निवेशों पर निर्भर होते हैं।

- व्यतिक्रम का जोखिम: यदि बाज़ार मूल्य बढ़ता है तो किसान चूक कर सकते हैं, जबकि मूल्य में गिरावट के बाद कंपनियाँ खरीद से इनकार कर सकती हैं, जिससे किसान बाज़ार से वंचित रह जाएंगे।

- भूमि के स्वामित्व पर प्रभाव: कंपनियाँ प्रायः कृषि निवेश की सभी वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं, जिससे किसानों के पास देने के लिये केवल भूमि और श्रम ही बचता है। इससे कंपनियों द्वारा ज़बरन कृषि कराने और अप्रत्यक्ष रूप से भूमि का अधिग्रहण किये जाने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- पर्यावरण क्षरण: गहन अनुबंध कृषि अत्यधिक जल उपयोग, एकल फसल से संबंधित संक्रमण, तथा कीटनाशक और उर्वरक के अधिक प्रयोग के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुँचा सकती है।

- खाद्य असुरक्षा: किसान खाद्य फसलों की कीमत पर अनुबंध कृषि के लिये उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है ।

- विधिक स्थिति:

- मॉडल APMR (कृषि उपज विपणन विनियमन) अधिनियम, 2003: इसने अनुबंध फर्मों के लिये अनिवार्य पंजीकरण, विवाद समाधान, बाज़ार शुल्क में छूट और अनुबंधों के तहत किसानों के भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की शुरुआत की।

- मॉडल कृषि उपज और पशुधन अनुबंध कृषि अधिनियम, 2018: प्रमुख प्रावधानों में अनुबंध कृषि के कार्यान्वयन के लिये राज्य स्तरीय प्राधिकरण, FPO को बढ़ावा देना, अनुबंधित उपज के लिये बीमा शामिल हैं।

भारत में आलू उत्पादन से संबंधित मुख्य बिंदु क्या हैं?

- आलू: आलू एक स्टार्चयुक्त जड़ वाली सब्जी है, जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होती है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के पेरूवियन-बोलिवियन एंडीज क्षेत्र में हुई थी।

- आलू के लिये भुरभुरी, छिद्रयुक्त, अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है।

- आलू उत्पादन: भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक है।

- शीर्ष उत्पादक: उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार।

- आलू की कुफरी किस्म केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान (CPRI), शिमला द्वारा विकसित की गई थी ।

- कानूनी विवाद (पेप्सिको बनाम भारतीय किसान मामला ): वर्ष 2016 में, पेप्सिको ने गुजरात में किसानों के खिलाफ मुकदमा दायर किया, उन पर FL 2027 (आलू की किस्म) की अनधिकृत खेती का आरोप लगाया और मुआवजे की मांग की।

- वर्ष 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत पेप्सिको के FL 2027 पंजीकरण को बहाल कर दिया, जिससे विवाद फिर से शुरू हो गया।

आगे की राह

- किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाना: सरकार को छोटे भूमिधारकों की सौदेबाजी की शक्ति को बढ़ाने और उनके शोषण को कम करने में मदद करने के लिये FPO तथा सहकारी समितियों के माध्यम से सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिये।

- भूमि सुधार कार्यक्रम: भूमि पट्टे और अनुबंधों तक पहुँच को आसान बनाने, स्वामित्व के मुद्दों का समाधान करने तथा छोटे किसानों को अनुबंध कृषि में अधिक प्रभावी ढंग से भाग लेने में सक्षम बनाने के लिये भूमि समेकन जैसे भूमि सुधार कार्यक्रमों को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- उत्पाद-विशिष्ट रणनीतियाँ: नीति निर्माताओं को विभिन्न फसलों, क्षेत्रों एवं बाज़ार की ज़रूरतों के लिये विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में लाभ को अधिकतम करने के क्रम में अनुबंध कृषि रणनीतियाँ अपनानी चाहिए।

- किसानों के हितों की सुरक्षा: विधिक ढाँचे के तहत विवाद समाधान तंत्र एवं स्पष्ट, निष्पक्ष और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों को सुनिश्चित करके किसानों को शोषण से बचाना चाहिए।

- फर्मों के साथ साझेदारी: सरकार को किसानों के हितों को किसानों के कल्याण के साथ जोड़ने, निष्पक्ष प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा उत्पादकता बढ़ाने एवं जोखिम कम करने के क्रम में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, किसान प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ कृषि व्यवसायों के साथ साझेदारी करनी चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में अनुबंध कृषि से संबंधित लाभों और चिंताओं का परीक्षण कीजिये। नीतिगत सुधार से इन चिंताओं को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. भारत में कृषि भूमि धारणों के पतनोन्मुखी औसत आकार को देखते हुए, जिसके कारण अधिकांश किसानों के लिये कृषि अलाभकारी बन गई है, क्या संविदा कृषि को और भूमि को पट्टे पर देने को बढ़ावा दिया जाना चाहिये? इसके पक्ष-विपक्ष का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2015) |

सामाजिक न्याय

विमुक्त जनजातियों को SC, ST और OBC के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना

प्रिलिम्स के लिये:SC/ST/OBC स्थिति के लिये मानदंड, संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950, भारत के रजिस्ट्रार जनरल, विमुक्त जनजातियाँ (DNT), घुमंतू जनजातियाँ (NT), अर्द्ध-घुमंतू जनजातियाँ (SNT), विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के लिये विकास और कल्याण बोर्ड (DWBDNC)। मेन्स के लिये:अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, भारत में विमुक्त, खानाबदोश और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों की स्थिति। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण (AnSI) और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (TRI) द्वारा किये गए एक नृजातीय अध्ययन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की SC, ST और OBC सूचियों में 179 विमुक्त जनजातियों (DNT), घुमंतू जनजातियाँ (NT) और अर्द्ध-घुमंतू जनजातियों (SNT) को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

- अगस्त 2022 का अध्ययन नीति आयोग पैनल की समीक्षा के अधीन है और अंतिम अनुमोदन की प्रतीक्षा कर रहा है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान (TRI)

- परिचय: TRI जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत अनुसंधान निकाय हैं, जो राज्य स्तर पर काम करते हैं। संपूर्ण भारत में 28 TRI हैं।

- प्राथमिक फोकस:

- ज्ञान एवं अनुसंधान: जनजातीय विकास के लिये थिंक टैंक के रूप में कार्य करना।

- सांस्कृतिक विरासत: जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और संवर्द्धन करना।

- साक्ष्य-आधारित योजना: जनजातीय विकास नीतियों और कानूनों के लिये राज्य सरकारों को डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करना।

- क्षमता निर्माण: जनजातीय लोगों और जनजातीय समुदायों के साथ काम करने वाली संस्थाओं के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना।

भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण (AnSI)

- AnSI वर्ष 1945 में स्थापित एक सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संगठन है जो भारत की सांस्कृतिक, जैविक और भाषाई विविधता का अध्ययन करता है।

- कार्य: अनुसंधान डेटा का संग्रहण, संरक्षण और उसका प्रकशन करना और इसके अतिरिक्त क्षेत्र सर्वेक्षण करना तथा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान निकायों के साथ सहयोग करना।

- मुख्यालय: यह कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है।

उपर्युक्त जनजातियों पर किये गए अध्ययन संबंधी प्रमुख बिंदु कौन-से हैं?

- नये परिवर्द्धन: कुल 179 अनुशंसित समुदायों में से 46 समुदायों को OBC में, 29 समुदायों को SC में और 10 समुदायों को ST में शामिल किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

- त्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे अधिक प्रभावित हैं, तथा सबसे अधिक नए परिवर्धन उत्तर प्रदेश के लिये किये गए।

- पता न लगा पाने की समस्या: 63 समुदायों का पता नहीं लगाया जा सका, जिससे यह सुझाव मिलता है कि वे समुदाय समीकृत हो गए हैं अथवा नाम में परिवर्तन कर लिया है अथवा पलायन कर गए हैं।

- यह वर्गीकरण प्रक्रिया के समक्ष चुनौती है तथा ऐसे समुदायों की पहचान करने में चिंता उत्पन्न होती है जिनमें महत्त्वपूर्ण सामाजिक एकीकरण हुआ है।

- मौजूदा समुदायों का वर्गीकरण: अध्ययन में 9 मौजूदा समुदायों के वर्गीकरण को सही करने का भी सुझाव दिया गया है, जिन्हें राज्य या केंद्रीय सूचियों में या तो गलत वर्गीकृत किया गया था या अपर्याप्त रूप से सूचीबद्ध किया गया था।

भारत में SC/ST/OBC सूची में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है?

- समावेशन के मानदंड:

- अनुसूचित जाति (SC): ऐतिहासिक रीति-रिवाज़ या अस्पृश्यता से उत्पन्न सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन।

- अनुसूचित जनजातियाँ (ST): आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, भौगोलिक अलगाव, पिछड़ापन।

- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC): सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन, साथ ही सरकारी सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व।

- प्रक्रिया:

- प्रारंभ और जाँच: किसी समुदाय को SC/ST/OBC सूची में शामिल किये जाने अथवा बाहर करने के लिये प्रस्ताव पर कार्य सबसे पहले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किया जाता है, जिसे बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और NCSC या NCST द्वारा समर्थित किया जाता है।

- केंद्रीय OBC सूची में शामिल करने के लिये NCBC अधिनियम, 1993 की धारा 9 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की सिफारिशों की आवश्यकता होती है।

- SC/ST श्रेणी में शामिल करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 341 (SC के लिये) और अनुच्छेद 342 (ST के लिये) द्वारा शासित होती है।

- प्रस्ताव की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जाँच की जाती है, जो RGI के इनपुट के साथ सामाजिक-आर्थिक कारकों और ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन करता है।

- सूचियों में संशोधन प्रस्ताव की समीक्षा और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के अधीन हैं।

- प्रारंभ और जाँच: किसी समुदाय को SC/ST/OBC सूची में शामिल किये जाने अथवा बाहर करने के लिये प्रस्ताव पर कार्य सबसे पहले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किया जाता है, जिसे बाद में भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) और NCSC या NCST द्वारा समर्थित किया जाता है।

- संसदीय प्रक्रिया: SC/ST/OBC सूची में प्रस्तावित परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के लिये संसद में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश किया जाता है।

- विधेयक को विशेष बहुमत, अर्थात उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक सदस्यों का समर्थन, से पारित कराने की आवश्यकता होती है।

- राष्ट्रपति की स्वीकृति और कार्यान्वयन: संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दिये जाने के बाद, SC/ST/OBC में संशोधन आधिकारिक रूप से लागू हो जाते हैं।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI):

- गृह मंत्रालय के अधीन वर्ष 1961 में स्थापित, भारत के महापंजीयक सर्वेक्षण, जिसमें जनगणना और भारतीय भाषाई सर्वेक्षण शामिल हैं, की देखरेख करता है।

DNT, NT और SNT कौन हैं?

पढ़ने के लिये क्लिक करें: विमुक्त जनजातियाँ (DNT), खानाबदोश जनजातियाँ (NT), और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियाँ (SNT)

भारत में SC, ST और OBC से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- मौलिक अधिकार:

- अनुच्छेद 17 और 23 अस्पृश्यता और मानव तस्करी पर रोक लगाते हैं तथा अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थाओं में उन्नति के लिये विशेष प्रावधान की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण का प्रावधान करता है ।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332

- अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342:

- अनुच्छेद 340: राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की जाँच करने और कल्याणकारी उपायों की सिफारिश करने के लिये एक आयोग नियुक्त करने का अधिकार है।

- अनुच्छेद 341: राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 342: इसके तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिये अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया है।

- अनुच्छेद 46: अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है।

- अनुच्छेद 17 और 23 अस्पृश्यता और मानव तस्करी पर रोक लगाते हैं तथा अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

- अनुच्छेद 338 और 338A: इसमें SC/ST के हितों की रक्षा के लिये NCSC और NCST की स्थापना का प्रावधान है।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC): इसे अनुच्छेद 338B के तहत 102वें संविधान संशोधन अधिनियम (2018) के माध्यम से स्थापित किया गया।

- अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष प्रशासन: पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिये उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय एवं योजनाएँ क्या हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्र. यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? (2022) (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरित करने पर रोक लगेगी। उत्तर: (a) प्र. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (A) तीसरी अनुसूची उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. वर्ष 2001 में आर.जी.आई. ने कहा कि दलित जो इस्लाम या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं, वे एक भी जातीय समूह नहीं हैं क्योंकि वे विभिन्न जाति समूहों से संबंधित हैं। इसलिये उन्हें अनुच्छेद 341 के खंड (2) के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसमें शामिल करने हेतु एकल जातीय समूह की आवश्यकता होती है। (2014) प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) |