शासन व्यवस्था

ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन

प्रिलिम्स के लिये: डिजिटल इंडिया, ग्राम पंचायत, भाषिनी, स्वामित्व, भारतनेट, ग्रामसभा, ई-ग्राम स्वराज।

मेन्स के लिये: पंचायतों के लिये डिजिटल पहलों को समझने के लिये उनकी आवश्यकता, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, लाभ, कार्यान्वयन चुनौतियों और आवश्यक सुधारात्मक उपायों की समग्र जाँच की आवश्यकता होती है।

चर्चा में क्यों?

पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों के लिये डिजिटल सुधारों की शुरुआत की है, जो डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से संबंधित पहल है। इसका उद्देश्य पारदर्शी, कुशल एवं समावेशी ग्रामीण शासन को बढ़ावा देना है।

ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रमुख डिजिटल पहल क्या हैं?

- सभासार: अगस्त 2025 में प्रारंभ किया गया, सभासार एक AI उपकरण है जो ग्रामसभा और अन्य पंचायत बैठकों की संरचित कार्यवृत्त तैयार करता है। यह भाषिणी से एकीकृत है तथा 14 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, जिससे वास्तविक समय में सटीक और निष्पक्ष अभिलेख उपलब्ध होते हैं।

- स्वामित्व योजना (SVAMITVA): ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी से सर्वेक्षण और मानचित्र योजना ग्रामीण परिवारों को उनके घरों और भूमि के कानूनी स्वामित्व पत्र प्रदान करती है। इससे बैंक ऋण प्राप्ति, विवाद निपटान और संपत्ति के उपयोग में सुविधा मिलती है।

- अगस्त 2025 तक, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 1.73 लाख गाँवों में 2.63 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

- भारतनेट: भारतनेट का उद्देश्य Wi-Fi हॉटस्पॉट, फाइबर टू द होम (FTTH) कनेक्शन और अन्य सेवाओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड सुविधा उपलब्ध कराना है। अब तक 13 लाख से अधिक FTTH कनेक्शन स्थापित किये जा चुके हैं।

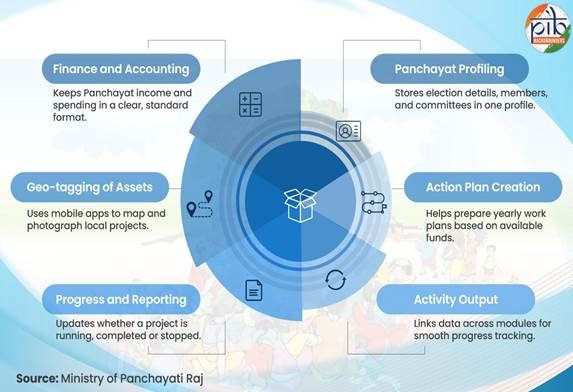

- ई-ग्रामस्वराज: यह एक व्यापक अनुप्रयोग है जो पंचायत की मूलभूत कार्यप्रणालियों, जैसे- योजना निर्माण, बजट, लेखांकन, निगरानी, रिपोर्टिंग, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऑनलाइन भुगतान को एकीकृत करता है। यह 28 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में 2.7 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाओं को सेवा प्रदान कर रहा है।

- मेरी पंचायत ऐप: मेरी पंचायत ऐप एक एकीकृत मोबाइल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो पंचायत कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों और लगभग 95 करोड़ ग्रामीण नागरिकों को सेवाएँ प्रदान करता है।

- पंचायत निर्णय: यह पोर्टल मीटिंग्स का समय निर्धारण करता है, नागरिकों को एजेंडा की सूचना देता है, ग्रामसभा के निर्णयों का अभिलेख रखता है और कागज़ आधारित प्रक्रियाओं को स्वचालित कार्यप्रवाह से प्रतिस्थापित करता है।

- ग्राम मानचित्र: ग्राम मानचित्र एकीकृत डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से विकास कार्यों का दृश्यांकन किया जा सकता है। यह ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के साथ कार्यों का संरेखण करता है, परियोजना स्थलों की पहचान, परिसंपत्तियों की निगरानी, लागत का आकलन और प्रभाव का मूल्यांकन करने में सहायता करता है।

डिजिटल पहल पंचायतों की कार्यप्रणाली को कैसे बढ़ाती है?

- शासन में स्पष्टता: नागरिक मोबाइल फोन पर पंचायत के वित्त और परियोजनाओं की स्थिति तुरंत देख सकते हैं, जबकि AI-जनित बैठक सारांश निष्पक्ष रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जिससे जनता का विश्वास बढ़ता है।

- प्रशासनिक दक्षता: मिनट-टेकिंग और रिपोर्ट जनरेशन का स्वचालन अधिकारियों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन तथा समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जबकि एकीकृत सिस्टम योजना, वित्त आवंटन व व्यय ट्रैकिंग को सुगम बनाते हैं।

- समावेशिता: भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म अनेक भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण समुदायों को डिजिटल शासन ढाँचे में शामिल किया जा सके।

- डिजिटल समावेशन: भारतनेट उच्च गति इंटरनेट प्रदान करता है, गाँवों में ई-गवर्नेंस, ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा और ई-कॉमर्स सेवाओं को सक्षम बनाता है, डिजिटल विभाजन को कम करता है तथा ग्रामीण भारत को शहरी कनेक्टिविटी मानकों के पास लाता है।

- डेटा-आधारित विकास: भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) प्रौद्योगिकी डिजिटल मानचित्र पर गाँव की परिसंपत्तियों और भूभाग को दर्शाती है, जिससे संसाधनों का डेटा-आधारित आवंटन संभव होता है तथा सड़कें या जल स्रोत जैसी नई अवसंरचना को अधिकतम प्रभाव के लिये स्थित करने में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल सुधारों की प्रभावशीलता को कौन-से कारक सीमित करते हैं?

- अवसंरचना की कमी: भारतनेट के बावजूद, दूरस्थ पंचायतों में इंटरनेट धीमा है, बार-बार बिजली कटती है, हार्डवेयर (कंप्यूटर, प्रिंटर) अपर्याप्त हैं और ब्रॉडबैंड अवसंरचना सीमित है, जिससे ई-ग्रामस्वराज जैसी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग सीमित रहता है।

- डिजिटल साक्षरता का अभाव: ग्रामीण निवासियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक बड़े हिस्से में बुनियादी डिजिटल कौशल का अभाव है, जिससे मेरी पंचायत जैसे ऐप्स का प्रभावी उपयोग सीमित हो जाता है। पंचायत सचिवों और अधिकारियों को जटिल प्लेटफॉर्म पर अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण त्रुटियाँ होती हैं या उनका उपयोग नहीं हो पाता है।

- भाषाई और सांस्कृतिक बाधाएँ: भाषाई विविधता और स्थानीय बोलियों के लिये समर्थन की कमी, बहुभाषी उपकरणों के बावजूद, पहुँच को सीमित कर सकती है। पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता के कारण कम जागरूकता और बदलाव के प्रति प्रतिरोध, डिजिटल उपकरणों को अपनाने में बाधा डालते हैं।

- कार्यान्वयन में बाधाएँ: ग्राम मानचित्र की प्रभावशीलता सटीक आँकड़ों पर निर्भर करती है, पुराने या गलत इनपुट के कारण योजना में त्रुटि होती है।

- स्थानीय तकनीकी सहायता का अभाव रखरखाव एवं स्थायित्व के लिये खतरा उत्पन्न करता है, जबकि ओवरलैपिंग और अलग-अलग प्रणालियाँ कार्यभार बढ़ाती हैं तथा निराशा का कारण बनती हैं।

- लैंगिक डिजिटल विभाजन: ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कम साक्षरता और सीमित फोन पहुँच का सामना करना पड़ता है, जिससे लैंगिक डिजिटल विभाजन उत्पन्न होता है।

पंचायत स्तर पर डिजिटल गवर्नेंस पहल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?

- विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करना: भारतनेट को अंतिम चरण वाई-फाई हॉटस्पॉट्स या स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थापित ब्रॉडबैंड कियोस्क से सुदृढ़ करना। पंचायत कार्यालयों में सौर बैकअप प्रदान करना। कार्यशील कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर और समर्पित इंटरनेट के साथ हार्डवेयर को मानकीकृत करना।

- क्षमता निर्माण को विकसित करना: प्रशिक्षित स्थानीय युवा जो ऑन‑ग्राउंड सहायता प्रदान करें डिजिटल साथी स्थापित करना। ई-ग्राम स्वराज और मेरी पंचायत जैसे ऐप्स के लिये स्थानीय भाषा में वीडियो आधारित प्रशिक्षण विकसित करना।

- समय पर प्लेटफॉर्म के उपयोग को प्रदर्शन-आधारित पुरस्कारों या फंड वितरण से जोड़कर प्रोत्साहित करना।

- उपयोगकर्ता अनुभव में सुधार: ई-ग्राम स्वराज (eGramSwaraj), ग्राम मानचित्र (Gram Manchitra) आदि जैसे ऐप्स के लिये एक एकल, एकीकृत लॉगिन पोर्टल (उदाहरण के लिये, डिजिटल पंचायत डैशबोर्ड) का विकास करना, जिसमें सहज, आइकन-आधारित डिज़ाइनों की विशेषता वाले सरलीकृत इंटरफेस हों।

- भागीदारीपूर्ण शासन को बढ़ावा: महिला संचालित डिजिटल साक्षरता केंद्रों और स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना, ताकि मेरी पंचायत जैसे ऐप्स का उपयोग हो सके।

- इंटरनेट या साक्षरता की बाधाओं के बावजूद डेटा तक पहुँच और शिकायत दर्ज करने की सुविधा देने के लिये ऑफलाइन और वॉइस-आधारित विकल्प (जैसे IVR – इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स) शामिल करना।

- सहयोग और निगरानी तंत्र: वास्तविक समय में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु टोल-फ्री हेल्पलाइन के साथ एक पंचायत आईटी हेल्पडेस्क स्थापित करना। केवल अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उपयोग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये डैशबोर्ड एनालिटिक्स को प्राथमिकता देना।

निष्कर्ष:

डिजिटल पहल पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाकर ग्रामीण शासन में बदलाव ला रही हैं। मज़बूत बुनियादी ढाँचे, निरंतर क्षमता निर्माण और समावेशी डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करके डिजिटल अंतराल को कम और पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जा सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के लिए डिजिटल उपकरण शासन में परिवर्तन की संभावना रखते हैं, लेकिन इनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी हैं।" — भारत के संदर्भ में इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है (2017)

(a) संघवाद का

(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का

(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का

(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

विकास में जन-भागीदारी राजनीतिक जवाबदेही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण वित्तीय संग्रहण (फ़ाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न 1. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती हैं? (2018)

प्रश्न 2. आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (2022)

शासन व्यवस्था

भारत का टीकाकरण अभियान

प्रिलिम्स के लिये: टीकाकरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम (EPI), राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण, सतत् विकास लक्ष्य (SDG), सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP), मिशन इन्द्रधनुष, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता।

मेन्स के लिये: भारत का टीकाकरण कार्यक्रम, चुनौतियाँ और सुधार।

चर्चा में क्यों?

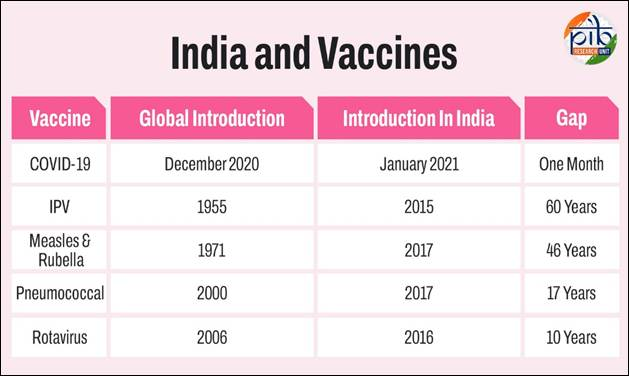

भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम है, जिसके तहत प्रतिवर्ष 2.6 करोड़ शिशुओं और 2.9 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाता है।

- इन उल्लेखनीय आँकड़ों के बावजूद, दूरस्थ क्षेत्रों, प्रवासी जनसंख्या, कम जागरूक समूहों और टीकाकरण में झिझक रखने वाले समुदायों तक पहुँचना अब भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

भारत में टीकाकरण की स्थिति क्या है?

- UIP: यह भारत की सबसे व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य प्रतिवर्ष लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराना है।

- इसे आरंभ में वर्ष 1978 में विस्तारित टीकाकरण कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था तथा वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर UIP कर दिया गया, जब स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच में असमानताओं को दूर करने के लिये इसका दायरा शहरी केंद्रों से आगे बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ा दिया गया।

- UIP 12 बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय स्तर पर: डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, खसरा, रूबेला, बाल क्षय रोग, हेपेटाइटिस B और मेनिन्जाइटिस/निमोनिया (हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B के कारण)।

- उप-राष्ट्रीय स्तर पर: रोटावायरस, न्यूमोकोकल निमोनिया और जापानी इंसेफेलाइटिस।

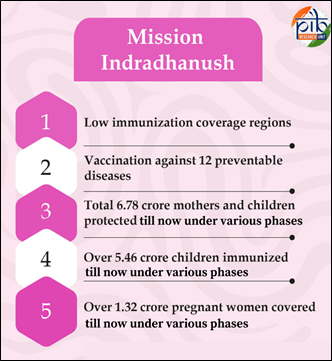

- मिशन इंद्रधनुष: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की, जो कि सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) के अंतर्गत सभी अटीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों को टीका लगाने का विशेष अभियान था।

- टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक सशक्त बनाने के लिये अक्तूबर 2017 में गहन मिशन इंद्रधनुष (IMI) प्रारम्भ किया गया।

- गहन मिशन इंद्रधनुष (IMI) 5.0, 2023 एक विशेष अभियान है, जिसका उद्देश्य 5 वर्ष तक के ऐसे बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को टीका लगाना है जो अब तक छूट गए थे।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये देश में पूर्ण टीकाकरण कवरेज लगभग 98% है।

- प्रमुख उपलब्धियाँ

- पोलियो मुक्त: वर्ष 2014 में भारत का पोलियो-मुक्त दर्जा प्राप्त करना वैश्विक जनस्वास्थ्य की सबसे महत्त्वपूर्ण सफलताओं में से एक है।

- टिटनस उन्मूलन: भारत यॉज़-मुक्त घोषित होने वाला पहला देश है। अप्रैल 2015 में भारत को मातृ एवं नवजात टिटनस उन्मूलन (MNTE) के लिये प्रमाणित किया गया, जो वैश्विक लक्ष्य तिथि दिसंबर 2015 से काफी पहले था।

- U-WIN डिजिटल प्लेटफॉर्म: गर्भवती महिलाओं और 16 वर्ष तक के बच्चों के लिये संपूर्ण टीकाकरण ट्रैकिंग प्रदान करने के लिये, Co-WIN की सफलता के आधार पर, इसे देश भर में लॉन्च किया गया था, और विशेष रूप से प्रवासी आबादी के लिए, कभी भी, कहीं भी पहुँच को सक्षम बनाया गया था।

- लॉजिस्टिक्स एवं टीका स्टॉक प्रबंधन: इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (eVIN) एक रियल टाइम मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जो टीकों के लॉजिस्टिक्स का प्रबंधन करता है और इसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत व्यापक स्वास्थ्य ढाँचे से जोड़ा गया है।

भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण प्राप्त करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- दूरस्थ आबादी: भौगोलिक अलगाव, कमज़ोर स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे और समुदायों की उच्च गतिशीलता के कारण भारत में दूरस्थ और जनजातीय लोगों तक पहुँचना विशेष रूप से कठिन है, जो नियमित टीकाकरण सेवाओं की पहुँच को काफी सीमित करता है।

- विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में।

- टीकाकरण में हिचकिचाहट: कुछ विशेष समूहों में अब भी टीकाकरण को लेकर हिचक बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण भ्रामक जानकारी, सांस्कृतिक धारणाएँ और टीकाकरण-विरोधी प्रचार हैं।

- महामारी व्यवधान: कोविड-19 महामारी ने नियमित टीकाकरण सेवाओं में अभूतपूर्व व्यवधान उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप अस्थायी प्रतिरक्षा अंतराल और पूरे भारत में स्थानीय स्तर पर खसरे का प्रकोप बढ़ गया, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पहले कम कवरेज था।

- कम जागरूकता: कम जागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच वाले समूह सार्वभौमिक कवरेज में काफी हद तक बाधा डालते रहते हैं, विशेष रूप से घनी आबादी वाली झुग्गी बस्तियों और हाशिए के क्षेत्रों में, जहाँ स्वास्थ्य प्रणाली की पहुँच अक्सर अपर्याप्त होती है।

भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NID) को मज़बूत करना: राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (NIDs) जैसी पहलों की सफलता को अन्य टीकाकरण अभियानों में भी दोहराया जाना चाहिये, ताकि पोलियो उन्मूलन अभियान (पल्स पोलियो कार्यक्रम) की तरह विशेष अभियान हर वर्ष, हर बच्चे तक पहुँच सकें।

- रणनीतिक हस्तक्षेपों का विस्तार: जागरूकता बढ़ाने और उच्च टीकाकरण कवरेज को बढ़ावा देने के लिये समर्थन, सामाजिक लामबंदी, पारिवारिक स्तर पर पारस्परिक संचार तथा मीडिया की भागीदारी पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

- सभी स्तरों पर टास्क फोर्स को मज़बूत करना: टीकाकरण पर राज्य, ज़िला एवं ब्लॉक टास्क फोर्स (STFI, DTFI, BTFI) को मज़बूत करने जैसी पहलों पर सभी क्षेत्रों में बेहतर समन्वय तथा प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये और अधिक जोर दिया जाना चाहिये।

- पूरक टीकाकरण अभियानों का विस्तार: उन क्षेत्रों में जहाँ टीकाकरण कवरेज कम है, वहाँ अधिक व्यापक पूरक टीकाकरण अभियान चलाए जाने चाहिये, ताकि छूटे हुए और ड्रॉप-आउट बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं को भी लक्षित किया जा सके और कोई पीछे न छूटे।

- ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस (VHND) को सुदृढ़ करना: अधिक बार और व्यापक रूप से VHND का आयोजन करने से विशेष रूप से दूरदराज और अल्पसेवित गाँवों में टीकाकरण सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकती है।

- UWIN पोर्टल के माध्यम से डिजिटल ट्रैकिंग को बढ़ावा देना: टीकाकरण की डिजिटल पंजीकरण और ट्रैकिंग के लिये UWIN पोर्टल का उपयोग बढ़ाना प्राथमिकता होनी चाहिये, ताकि रिकॉर्डिंग सटीक हो और टीकाकरण कार्यक्रमों की निगरानी आसानी से की जा सके।

निष्कर्ष:

भारत का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण पेश करता है, जिसने रणनीतिक अभियानों, डिजिटल नवाचारों और वैश्विक सहयोगों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। कवरेज में बची हुई कमियाँ, टीकाकरण में संकोच और वंचित समुदायों तक पहुँच सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिणामों को स्थायी रूप से बनाए रखा जा सके और उन्हें और सुदृढ़ किया जा सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: स्वास्थ्य सेवा के लिये टीकाकरण के महत्त्व पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में। साथ ही, भारत द्वारा अपनी जनसंख्या का सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिये उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न: भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 'मिशन इंद्रधनुष' किससे संबंधित है? (2016)

(a) बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण

(b) देश भर में स्मार्ट शहरों का निर्माण

(c) बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की भारत द्वारा स्वयं की खोज

(d) नई शिक्षा नीति

उत्तर: A