भारतीय अर्थव्यवस्था

RBI की फ्री-एआई समिति की रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये: भारतीय रिज़र्व बैंक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, म्यूलहंटर एआई

मेन्स के लिये: भारत के वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका, डिजिटल वित्त में नवाचार और उपभोक्ता संरक्षण का संतुलन

चर्चा में क्यों?

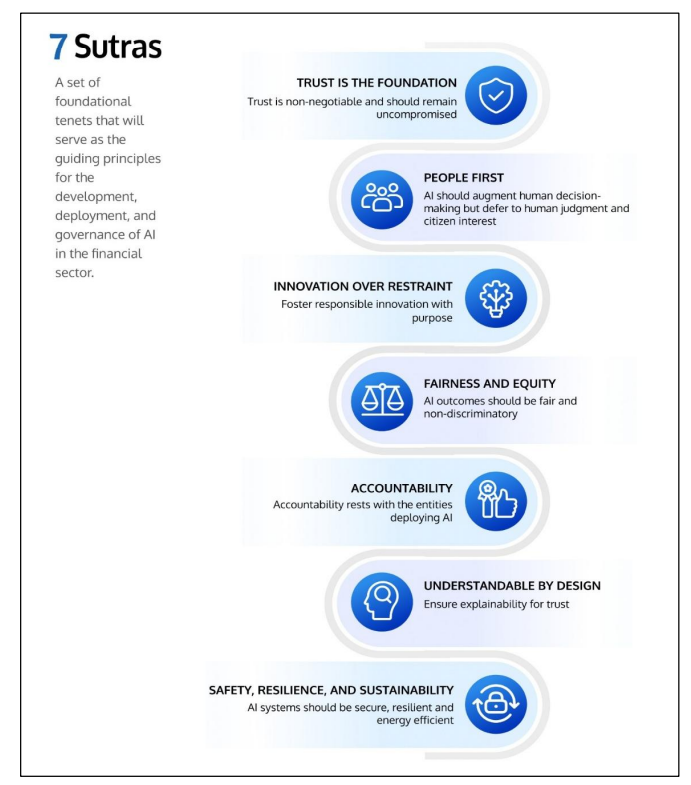

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने "फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस" (FREE-AI) समिति की रिपोर्ट जारी की है। इसमें नवाचार और जोखिम न्यूनीकरण के बीच संतुलन बनाते हुए वित्तीय क्षेत्र में ज़िम्मेदार AI के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 7 मार्गदर्शक सूत्र दिये गए हैं।

फ्री-एआई के तहत AI अपनाने के लिये आरबीआई के 7 सूत्र क्या हैं?

- विश्वास ही आधार: विश्वास अडिग होना चाहिये और इसमें किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिये। ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्र विकसित कीजिये जो विश्वसनीय, पारदर्शी हों और जनसाधारण के लिये विश्वासनीय हो।

- लोग सर्वोपरि: AI को मानवीय निर्णय-निर्माण में सहायक होना चाहिये, किन्तु अंतिम निर्णय मानव विवेक और नागरिक हितों के अनुसार होने चाहिये, जिसमें कल्याण, गरिमा एवं समावेशन को प्राथमिकता दी जाये।

- संयम से अधिक नवाचार: अनावश्यक प्रतिबंधों से बचते हुए उत्तरदायित्वपूर्ण नवाचार को प्रोत्साहित करें।

- निष्पक्षता एवं समानता: AI के परिणाम निष्पक्ष और भेदभाव-रहित होने चाहिये।

- उत्तरदायित्व: AI को लागू करने वाले संगठनों पर उत्तरदायित्व निहित हो और AI निर्णयों व उनके प्रभावों के लिये उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हों।

- डिज़ाइन द्वारा समझने योग्य: AI तंत्र और उनके निर्णय उपयोगकर्त्ताओं तथा नियामकों के लिये व्याख्या-सापेक्ष्य हों।

- सुरक्षा, अनुकूलता एवं स्थिरता: ऐसे AI विकसित कीजिये जो सुरक्षित, अनुकूलनशील तथा दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ हों।

वित्तीय क्षेत्र में AI का महत्त्व क्या हो सकता है?

- राजस्व वृद्धि: अनुमान है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि को बढ़ावा देगी, जिसमें वित्तीय सेवाओं में निवेश वर्ष 2027 तक 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुँचने की संभावना है।

- दक्षता एवं वैयक्तिकरण: AI दोहराव वाली और समय-खपत करने वाली प्रक्रियाओं को सरल बना सकती है, जिससे वित्तीय संस्थान बड़े पैमाने पर आँकड़ों को अधिक शीघ्रता और सटीकता से संसाधित कर सकते हैं, जैसे ऋण आवेदन प्रकिया में।

- वित्तीय समावेशन: AI वैकल्पिक आँकड़ों (जैसे उपयोगिता बिल, GST दाखिले) का उपयोग कर ऋण पात्रता का आकलन करती है, जिससे उन “थिन-फाइल या नए उधारकर्त्ताओं” को भी ऋण उपलब्ध हो पाता है, जो पारंपरिक प्रणाली से बाहर रह जाते हैं।

- डिजिटल ढाँचे में नवाचार: AI भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (जैसे आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) को अधिक सशक्त बनाकर वैयक्तिकृत एवं अनुकूलनशील वित्तीय सेवाएँ प्रदान करती है।

- बेहतर जोखिम प्रबंधन: AI धोखाधड़ी की पहचान, प्रारम्भिक जोखिम चेतावनी एवं बेहतर निर्णय-निर्धारण में सहायक है, जिससे जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं का अनुकूलन होता है।

- जेपी मॉर्गन की AI आधारित भुगतान सत्यापन प्रणाली ने धोखाधड़ी को कम किया, जिससे खाता अस्वीकृति दर में 15–20% की कमी आयी।

- उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का क्वांटम कंप्यूटिंग एवं गोपनीय प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण वित्त क्षेत्र में प्रदर्शन और सुरक्षा को और अधिक मज़बूत बनाने का आश्वासन देता है।

वित्तीय क्षेत्र में एआई संबंधी चुनौतियाँ क्या हैं?

- पक्षपातपूर्ण मॉडल एवं जोखिम: AI मॉडल अपने प्रशिक्षण डाटा से पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं, जिससे अनुचित निर्णय लिये जा सकते हैं। इनका "ब्लैक बॉक्स" स्वरूप इन्हें ऑडिट करना कठिन बनाता है।

- तृतीय-पक्ष जोखिम: कुछ चुनिंदा विक्रेताओं या क्लाउड प्रदाताओं पर अत्यधिक निर्भरता से सेवा अवरोध, सॉफ़्टवेयर संबंधीसमस्याएँ और साइबर सुरक्षा कमजोरियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- विनियामक एवं दायित्व संबंधी चिंताएँ: AI मॉडलों में पारदर्शिता की कमी के कारण, त्रुटियों या पक्षपातपूर्ण परिणामों की स्थिति में दायित्व निर्धारण जटिल हो जाता है।

- साइबर सुरक्षा खतरे: यद्यपि AI सुरक्षा को बेहतर कर सकता है, पर यह डेटा पॉयज़निंग, एडवर्सेरियल इनपुट और डीपफेक जैसे नये आक्रमण मार्ग भी खोलता है।

- नैतिक एवं उपभोक्ता संरक्षण मुद्दे: एल्गोरिथ्मिक पक्षपात, गोपनीयता उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी उपभोक्ता के विश्वास को कमज़ोर कर सकती है तथा संवेदनशील समूहों को बाहर कर सकती है।

- AI को न अपनाने के जोखिम: AI का उपयोग न करना प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर सकता है, दक्षता घटा सकता है, वित्तीय समावेशन को शिथिल कर सकता है तथा प्रणालियों को AI-संचालित खतरों के प्रति असुरक्षित हो सकती है।

भारत के वित्तीय क्षेत्र में AI से संबंधित नीतिगत विकास

- म्यूलहंटर एआई (MuleHunter AI): भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के इनोवेशन हब द्वारा विकसित यह प्रणाली बैंकों को म्यूल अकाउंट (धोखाधड़ी के लिये इस्तेमाल होने वाले खातों) की शीघ्र पहचान करने और डिजिटल धोखाधड़ी रोकने में मदद करती है।

- डिजिटल लेंडिंग नियम: RBI ने AI-आधारित ऋण मूल्यांकन के लिये ऑडिट योग्य (auditable) प्रक्रियाओं, मानव पर्यवेक्षण और AI-आधारित निर्णयों के लिये सुदृढ़ शिकायत निवारण व्यवस्था को अनिवार्य किया है।

- SEBI का 2025 परामर्श पत्र: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति बाज़ारों में AI के उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग के लिये दिशानिर्देश प्रस्तुत किये हैं।

- इंडिया AI मिशन (IndiaAI Mission): AI नवाचार को बढ़ावा देने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, और कम्प्यूटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्तीय क्षेत्र में AI के अनुपालन हेतु क्या अनुशंसाएँ दी हैं?

- नवाचार को सक्षम बनाना: डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के एक भाग के रूप में वित्तीय क्षेत्र के लिये उच्च-गुणवत्ता वाली डेटा अवसंरचना स्थापित करना, जिसे AI कोश के साथ एकीकृत किया जाए।

- AI इनोवेशन सैंडबॉक्स (जैसे जेनएआई डिजिटल सैंडबॉक्स) तैयार करना — एक सुरक्षित परीक्षण वातावरण, जिसमें वित्तीय संस्थान अज्ञात डेटा का उपयोग करके AI मॉडल का परीक्षण कर सकें, पूर्वाग्रहों या त्रुटियों का पता लगाने के लिये साधन उपलब्ध हों और AML, KYC तथा उपभोक्ता संरक्षण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

- उपभोक्ता संरक्षण एवं सुरक्षा: संस्थानों को नियमित और परिस्थिति-आधारित परीक्षणों के माध्यम से अनुपातिक AI रेड टीमिंग (किसी AI सिस्टम की सुरक्षा, विश्वसनीयता और नैतिक मानकों को परखने के लिये जानबूझकर उस पर हमले या चुनौतीपूर्ण परीक्षण करना, ताकि उसकी कमजोरियाँ (vulnerabilities) और संभावित खामियाँ पहले ही पता चल जाएँ।) करनी चाहिये। AI जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिये सही सूचना प्रकटीकरण प्रणाली के साथ रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लागू करने चाहिये।

- विनियमित संस्थाओं (REs) में क्षमता निर्माण: संस्थानों के सभी स्तरों पर AI गवर्नेंस और जोखिम शमन के लिये संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करना।

- वित्तीय क्षेत्र में AI के उपयोग के उदाहरणों और श्रेष्ठ पद्धतियों के आदान-प्रदान के लिये ढाँचा स्थापित करना।

- AI संबंधित जोखिमों की रिपोर्टिंग: AI से संबंधित समस्याओं का समय पर पता लगाने और प्रकटीकरण के लिये AI जोखिम रिपोर्टिंग ढाँचा निर्मित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

FREE-AI फ्रेमवर्क यह दर्शाता है कि भारत के वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ज़िम्मेदारीपूर्वक और नैतिक रूप से कैसे अपनाया जा सकता है, साथ ही यह नियामकों, वित्तीय संस्थानों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का प्रभावी उपयोग हेतु एक रोडमैप भी प्रदान करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न : प्रश्न: भारतीय रिज़र्व बैंक के “सात सूत्रों” के वित्तीय क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग में नवाचार और नैतिक सुरक्षा के संतुलन में महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रश्न: विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-सा कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

1. औद्योगिक इकाइयों में बिजली की खपत को कम करना

2. सार्थक लघु कथाओं और गीत की रचना

3. रोग निदान

4. टेक्स्ट-टू-स्पीच रूपांतरण

5. विद्युत ऊर्जा का वायरलेस संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. कृत्रिम बुद्धि (ए.आई.) की अवधारणा का परिचय दीजिए। ए.आई. क्लिनिकल निदान में कैसे मदद करता है? क्या आप स्वास्थ्य सेवा में ए.आई. के उपयोग में व्यक्ति की निजता को कोई खतरा महसूस करते हैं? (2023)

शासन व्यवस्था

भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग

प्रिलिम्स के लिये: इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत में सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले निर्माण पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास, सेमीकंडक्टर फैब।

मेन्स के लिये: भारत का सेमीकंडक्टर उद्योग, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM), सेमीकंडक्टर निर्माण का महत्त्व, चुनौतियाँ एवं आगे की राह

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नये सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंज़ूरी दी, जिसके साथ अब 6 राज्यों में कुल परियोजनाओं की संख्या 10 हो गयी है।

भारत के सेमीकंडक्टर बाज़ार के विकास को आकार देने वाले प्रमुख रुझान एवं अवसर क्या हैं?

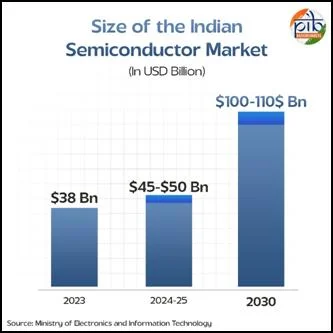

- बाज़ार का आकार: भारत का सेमीकंडक्टर उपभोग बाज़ार वर्ष 2024-25 में 52 अरब अमेरिकी डॉलर आंका गया है, जो वर्ष 2030 तक 103.4 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की सम्भावना है, तथा इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट (CAGR) 13% अनुमानित है।

- मोबाइल हैंडसेट, आईटी और औद्योगिक अनुप्रयोग कुल राजस्व का लगभग 70% हिस्सा रखते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल और औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स में उल्लेखनीय सम्भावनाएँ हैं।

- ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका सेमीकंडक्टर उद्योग में प्रमुख स्थान रखते हैं।

- भारत में इंटीग्रेटेड सर्किट (ICs), मेमोरी चिप्स और एम्प्लीफायर के आयात में वित्त वर्ष 2016 से 2024 के बीच क्रमशः 2,000%, 4,500% और 4,800% की वृद्धि हुई है, जिनमें से लगभग एक-तिहाई आयात चीन से होता है।

- भारत के लिये प्रमुख अवसर:

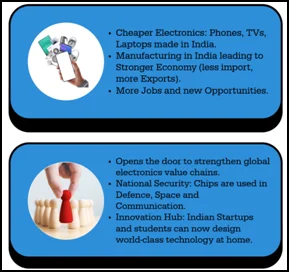

- बड़ा बाज़ार: भारत 5G स्मार्टफोन के लिये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार बनकर उभरा है, जो चीन (32%) के बाद 13% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।

- बढ़ती घरेलू मांग: मोबाइल उपकरणों, कंप्यूटरों और डिजिटल तकनीकों की खपत में वृद्धि, 5G के रोलआउट और AI को अपनाने के साथ मिलकर उन्नत सेमीकंडक्टर्स की मज़बूत मांग को बढ़ा रही है।

- वैश्विक साझेदारी और समर्थन: वैश्विक सेमीकंडक्टर अग्रणी कंपनियों और अमेरिका, जापान जैसे देशों के साथ सहयोग तकनीक हस्तांतरण को सक्षम बनाता है और भारत की क्षमताओं को बढ़ाता है।

- सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम और विनिर्माण व डिजिटलाइज़ेशन के विस्तार से भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूती मिलती है।

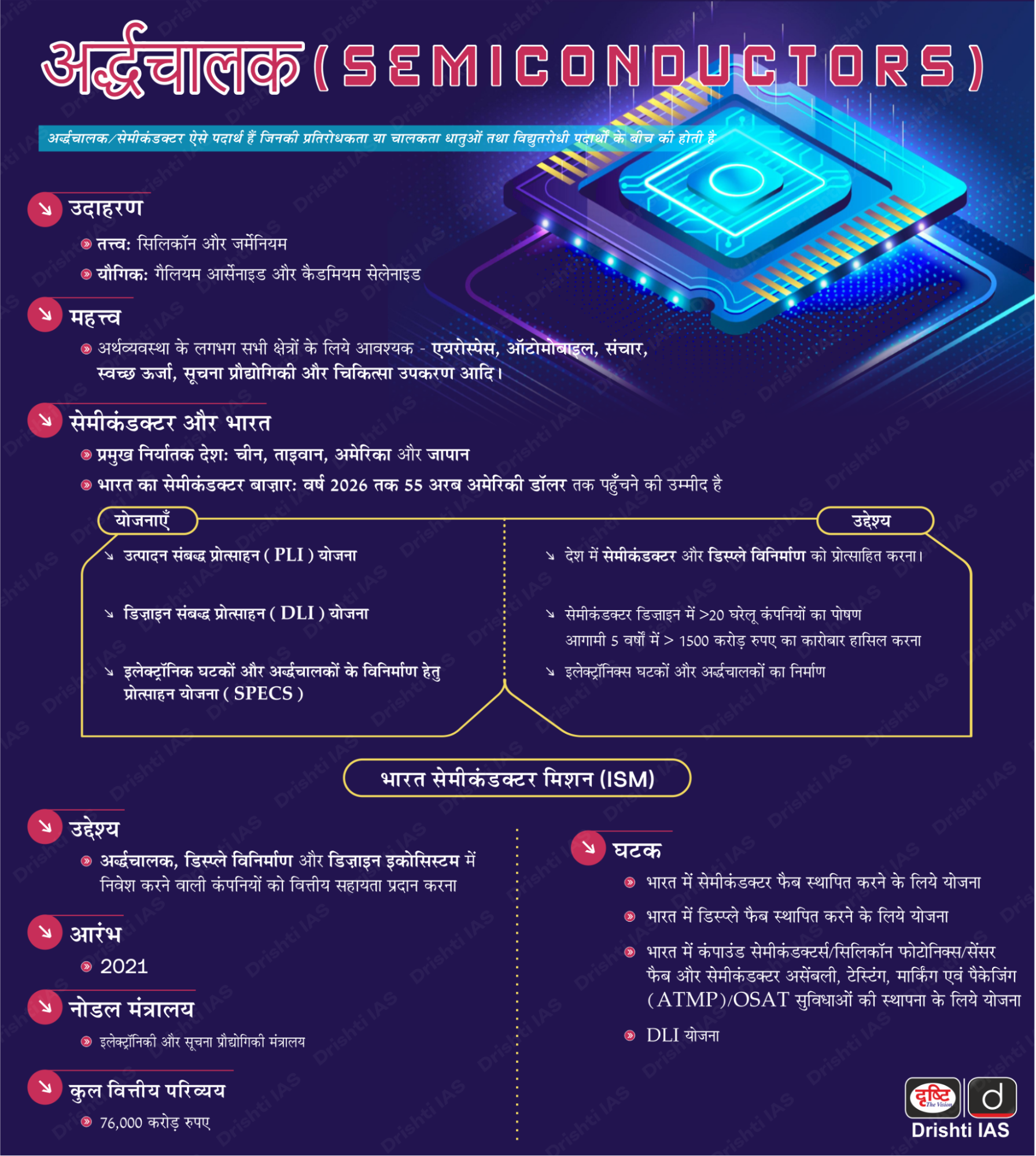

इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) क्या है?

- परिचय: ISM, जिसे वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी, का उद्देश्य भारत की वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू चेन में उपस्थिति को बढ़ाना और इसे एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

- यह इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के अंतर्गत संचालित है।

- उद्देश्य: चिप डिज़ाइन स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करना, स्वदेशी IP और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना एवं अनुसंधान, नवाचार तथा उद्योग-शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करना।

- आयात पर निर्भरता कम करके भारत की वैश्विक सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उपस्थिति को सुदृढ़ करना।

- मिशन का फोकस:

- चिप निर्माण फैब्स की स्थापना।

- पैकेजिंग और परीक्षण इकाइयों (ATMP/OSAT) का निर्माण।

- चिप डिज़ाइन स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन।

- इंजीनियरों और तकनीकी प्रतिभा का प्रशिक्षण।

- वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेश को आकर्षित करना।

- ISM के अंतर्गत प्रमुख योजनाएँ:

- सेमीकंडक्टर फैब्स योजना: वेफ़र फैब्रिकेशन (फैब्स) इकाइयों के लिये 50% तक वित्तीय सहायता।

- डिस्प्ले फैब्स योजना: AMOLED/LCD डिस्प्ले फैब्स के लिये 50% तक वित्तीय सहायता, जिससे घरेलू स्तर पर नवाचार को प्रोत्साहन मिले।

- कंपाउंड सेमीकंडक्टर एवं ATMP/OSAT योजना: कंपाउंड सेमीकंडक्टर, MEMS/सेंसर, सिलिकॉन फोटोनिक्स और डाउनस्ट्रीम पैकेजिंग/परीक्षण सुविधाओं के लिये 50% तक सहायता।

- डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना: सेमीकंडक्टर डिज़ाइन स्टार्टअप्स और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को उत्पाद विकास के विभिन्न चरणों में प्रति कंपनी 15 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता।

भारत में भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित पहल

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और आईटी हार्डवेयर के लिये PLI, जिससे घरेलू उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा मिल सके।

- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने की योजना (SPECS): इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ किया गया।

- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC एवं EMC 2.0): इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिये अवसंरचना और पारिस्थितिकी तंत्र का विकास किया।

- सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश, 2017: सरकारी खरीद में घरेलू रूप से निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता प्रदान करता है।

- कर सुधार: शुल्क का तार्किकीकरण, पूंजीगत वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क की छूट और अन्य प्रोत्साहन।

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति: लागू कानूनों/विनियमों के अधीन इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति प्रदान करता है।

भारत के सेमीकंडक्टर उद्योग के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- अवसंरचना तथा नवाचार संबंधी चुनौतियाँ: सेमीकंडक्टर विनिर्माण में क्लीनरूम के भीतर 500 से 1,500 तक जटिल चरण शामिल होते हैं, जिनके लिये उन्नत अवसंरचना, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा कुशल मानव संसाधन की आवश्यकता होती है।

- फैब सेटअप, अनुसंधान एवं विकास तथा उपकरणों की उच्च लागत, भारत के कमज़ोर अर्द्धचालाक अनुसंधान और आयातित घटकों व IP पर निर्भरता—ये सभी कारक नवाचार एवं तकनीकी आत्मनिर्भरता को सीमित करते हैं।

- कुशल कार्यबल अंतराल: भारत में वर्तमान में लगभग 2,20,000 सेमीकंडक्टर पेशेवर कार्यरत हैं, लेकिन अनुमान है कि वर्ष 2027 तक सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला में 2,50,000 से 3,50,000 कुशल श्रमिकों की कमी होगी।

- प्रौद्योगिकी और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा: ताइवान और दक्षिण कोरिया वैश्विक अर्द्धचालक/सेमी कंडक्टर उत्पादन (चिप फाउंड्रीज का लगभग 80%) पर प्रभुत्व रखते हैं, ASML (नीदरलैंड) EUV लिथोग्राफी तकनीक को नियंत्रित करता है, जबकि एनवीडिया (Nvidia) और ARM चिप डिज़ाइन में अग्रणी हैं—इन परिस्थितियों से भारत की उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- पर्यावरणीय एवं विनियामक चुनौतियाँ: सेमीकंडक्टर विनिर्माण में खतरनाक रसायनों, विषैली धातुओं तथा उच्च ऊर्जा का उपयोग होता है, जिससे पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न होता है और अनुपालन लागत बढ़ जाती है।

- जटिल विनियमन, बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी मुद्दे, निर्यात नियंत्रण तथा नीतिगत अनिश्चितता, निर्माताओं के लिये परिचालन संबंधी चुनौतियों को बढ़ाते हैं।

भारत को अपने सेमीकंडक्टर उद्योग को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाने चाहिये?

- कौशल विकास: कुशल कार्यबल तैयार करने के लिये चिप डिज़ाइन, निर्माण और परीक्षण में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करना।

- अनुसंधान एवं विकास तथा स्वदेशी बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देना: अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाना, स्वदेशी उत्पाद डिज़ाइन का समर्थन करना तथा बौद्धिक संपदा का विकास करना, जिससे स्टार्टअप और लघु कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम हो सकें।

- प्रोत्साहन और नीति समर्थन: निवेश आकर्षित करने और सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) और राज्य स्तरीय नीतियों (जैसे, UP सेमीकंडक्टर नीति 2024) जैसी सरकारी पहलों को सुदृढ़ करना।

- चिप डिप्लोमेसी और निश फोकस: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ("चिप डिप्लोमेसी") को बढ़ावा देना और MEMS तथा सेंसर्स जैसी निश तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करके भारत को वैश्विक बाज़ार के विशेष क्षेत्रों में स्थापित करना।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी और रणनीतिक अवसर: निजी निवेश और सहयोग को प्रोत्साहित करना, जैसे कि गुजरात में Tata-PSMC fab।

- भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तार के लिये भू-राजनीतिक परिवर्तनों (अमेरिका-चीन तनाव) का लाभ उठाना।

निष्कर्ष

भारत का अर्द्धचालक क्षेत्र ISM, PLI और SEMICON इंडिया जैसी पहलों, बढ़ती घरेलू मांग तथा वैश्विक साझेदारियों के कारण तेजी से विकसित हो रहा है। भारत को अर्द्धचालक निर्माण और डिज़ाइन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिये बुनियादी अवसंरचना, प्रौद्योगिकी और कौशल को सुदृढ़ करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र की विकास क्षमता का परीक्षण कीजिये तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में विद्यमान प्रमुख चुनौतियों को नियंत्रित करने हेतु सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न: निम्नलिखित में से किस लेज़र प्रकार का उपयोग लेज़र प्रिंटर में किया जाता है? (2008)

(a) डाई लेज़र

(b) गैस लेज़र

(c) सेमीकंडक्टर लेज़र

(d) एक्सीमर लेज़र

उत्तर: (c)

प्रश्न: भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- फोटोवोल्टिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है।

- सौर ऊर्जा शुल्क भारतीय सौर ऊर्जा निगम द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्नः अतिसूक्ष्म प्रौद्योगिकी (नैनोटेक्नोलॉजी) 21वी शताब्दी की प्रमुख प्रौद्योगिकियों में से एक क्यों है? अतिसूक्ष्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत सरकार के मिशन की प्रमुख विशेषताओं तथा देश के विकास के प्रक्रम में इसके प्रयोग के क्षेत्र का वर्णन कीजिये। (2016)

मुख्य परीक्षा

वनाग्नि

चर्चा में क्यों?

अल्बानिया, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और तुर्की में वनाग्नि से कई लोगों की मृत्यु हो गई है और हज़ारों लोगों को प्रभावित क्षेत्रों से निकलने के लिये मज़बूर होना पड़ा है।

वनाग्नि के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- परिचय: वनाग्नि वह अग्नि है जो वनों, घासभूमियों, झाड़ियों या टुंड्रा क्षेत्रों में अनियंत्रित रूप से फैल जाती है। यह हवा और भू-आकृति की दिशा से तेज़ी से फैलती है तथा ईंधन, ऑक्सीजन व गर्मी पर निर्भर रहती है।

- वर्गीकरण:

- सतही अग्नि (Surface Fire): यह ज़मीन की सतह पर जलती है तथा जंगल की ज़मीन पर गिरी सूखी पत्तियों, टहनियों और घास को जला देती है।

- भूमिगत/ज़ॉम्बी फायर (Underground/Zombie Fire): सतह के नीचे कार्बनिक पदार्थों को जलाने वाली निम्न तीव्रता वाली अग्नि, धीरे-धीरे और अक्सर बिना पता चले फैलती है, कभी-कभी महीनों तक इसका अस्तित्व बना रहता है।

- कैनोपी/क्राउन अग्नि (Canopy/Crown Fire): यह ऊपरी पेड़ की कैनोपी के माध्यम से फैलती है, अक्सर बहुत तीव्र होती है जिसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है।

- नियंत्रित/सुनियोजित अग्नि (Controlled Deliberate Fire): वन विभागों द्वारा ईंधन भार कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये योजनाबद्ध तरीके से लगाई गई अग्नि।

- कारण:

- भौगोलिक स्थिति: भूमध्यसागरीय जलवायु वाले क्षेत्र विशेष रूप से उष्ण, शुष्क ग्रीष्म ऋतु के दौरान वनाग्नि के लिये अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, क्योंकि इस समय उच्च तापमान, न्यून आर्द्रता तथा शुष्क पवनों का संयोजन होता है।(उदाहरण: सिरोको— एक गर्म, शुष्क और रेतीली पवन है जो सहारा मरुस्थल से दक्षिणी यूरोप की ओर बहती है और वनाग्नि के जोखिम को बढ़ाती है।)

- जलवायु परिवर्तन: सूखे की लंबी अवधि, अनियमित मानसून, असमय हीट वेव तथा अल नीनो की घटनाएँ वनस्पतियों को सुखाकर उनकी ज्वलनशीलता बढ़ा देती हैं।

- मानवजनित कारक: स्लैश-एंड-बर्न पद्धति, कृषि विस्तार, अवसंरचना परियोजनाएँ, पर्यटन तथा अपशिष्ट प्रबंधन की कमी, आकस्मिक एवं जानबूझकर लगायी जाने वाली अग्नि को बढ़ावा देते हैं।

- अपर्याप्त अग्नि प्रबंधन एवं प्रौद्योगिकी: अपर्याप्त निगरानी, पुरानी प्रतिक्रिया प्रणाली, AI-आधारित पूर्वानुमान की अनुपस्थिति तथा मौसम-आधारित कमज़ोर पूर्वानुमान, अग्नि को नियंत्रित करने में विलंब करते हैं।

- जैव-विविधता ह्रास एवं ज्वलनशील वनस्पतियाँ: शुष्क पर्णपाती वन, चीड़ की पत्तियाँ, बाँस के झुरमुट तथा एकल-फसली वृक्षारोपण प्राकृतिक ईंधन का कार्य करते हैं, जिससे देशज जैवविविधता कम होती है।

- वन-विनाश एवं आवास विखंडन: अवसंरचना, खनन, अनियंत्रित चराई तथा कमज़ोर नीतिगत प्रवर्तन से वन ह्रास, मानव-वन्यजीव संघर्ष की तीव्रता और पारिस्थितिकीय तंत्र को क्षति पहुँचती है।

- प्रभाव:

- वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन: वनाग्नि से CO₂, PM2.5, मीथेन और अन्य ज़हरीली गैसें निकलती हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता में कमीं लाती है और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान होता है।

- जैवविविधता एवं आवास संबंधी हानि: वन विनाश से वन्यजीवों की हानि होती हैं, लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये खतरा उत्पन्न होता है और पारिस्थितिकीय तंत्र बाधित होता है।

- एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2020 में ब्राज़ील वनाग्नि से लगभग 1.7 करोड़ जानवरों, जिनमें सरीसृप, पक्षी और प्राइमेट शामिल हैं, की मृत्यु हुई, साथ ही इससे जैवविविधता को गम्भीर क्षति पहुँची।

- मानव स्वास्थ्य जोखिम: धुएँ में साँस लेने से श्वसन संबंधी समस्याएँ, आँखों में जलन, गर्मी से संबंधित समस्याएँ/बीमारियाँ तथा प्रभावित जनसंख्या में मानसिक तनाव उत्पन्न होता है।

- आर्थिक क्षति: संपत्ति का विनाश, अग्निशमन की लागत तथा कृषि हानि अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालती है।

- मृदा एवं जल का ह्रास: कटाव एवं राख का बहाव जल स्रोतों को प्रदूषित करता है, जिससे जलीय जीवन तथा पेयजल प्रभावित होते हैं।

- भारत में वनाग्नि:

- भारत राज्य वन रिपोर्ट (ISFR) 2021 के अनुसार, देश के 36% से अधिक वन क्षेत्र को बार-बार लगने वाली वनाग्नियों के प्रति संवेदनशील आंका गया है। देश के 2.81% वन क्षेत्र को अत्यंत अधिक अग्नि-संवेदनशील, जबकि 7.85% वन क्षेत्र को बहुत अधिक अग्नि-संवेदनशील पाया गया है।

- ISFR 2023 के अनुसार, पर्वतीय क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं में तीव्र वृद्धि दर्ज की गयी है—हिमाचल प्रदेश में 1,339%, जम्मू एवं कश्मीर में 2,822% तथा उत्तराखंड में 293% की वृद्धि।

सामान्य वनाग्नि नियंत्रण सामग्री एवं विधि

- पिंक फायर रिटार्डेंट, एक रासायनिक मिश्रण है जिसे वनाग्नि को धीमा करने अथवा शमित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- इसमें मुख्य रूप से अमोनियम फॉस्फेट आधारित घोल होता है, जिसमें अमोनियम पॉलीफॉस्फेट जैसे लवण एवं क्रोमियम और कैडमियम जैसी जहरीली गैसें होती हैं।

- बांबी बकेट एक विशेष कंटेनर है जिसे हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाया जाता है, इसे नदी या तालाब जैसे जल स्रोत में डुबोकर भरा जाता है, तथा नीचे के वाल्व के माध्यम से आग पर प्रवाहित किया जाता है।

- यह दुर्गम क्षेत्रों में वनाग्नि से निपटने के लिये विशेष रूप से उपयोगी है, तथा दुनिया भर में हेलीकॉप्टरों का प्रयोग प्राय: वनाग्नि के शमन में किया जाता हैं।

वनाग्नि निपटने हेतु कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

- एकीकृत अग्नि प्रबंधन: अनियंत्रित आग की रोकथाम के लिये निर्धारित दहन, ईंधन भार में कमी, अग्निरोधक उपाय, सख़्त अग्नि सुरक्षा नियम और सार्वजनिक जागरूकता का उपयोग करना।

- सामुदायिक एवं जनजातीय भागीदारी: प्रारंभिक पहचान और प्रतिक्रिया हेतु प्रशिक्षण, आजीविका प्रोत्साहन तथा पारंपरिक संरक्षण के साथ स्थानीय समुदायों, वन पंचायतों और जनजातीय समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करना।

- उन्नत प्रौद्योगिकी और प्रारंभिक चेतावनी: त्वरित नियंत्रण के लिये AI-आधारित पूर्वानुमान मॉडल, उपग्रह निगरानी, ड्रोन तथा रियल टाइम अलर्ट प्रणाली लागू करना।

- पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और समुत्थान: अग्नि-प्रतिरोधी प्रजातियों का रोपण, हरित अग्निरोधक पट्टियों का निर्माण, जलवायु-अनुकूल वानिकी, आर्द्रभूमि बहाली तथा धारणीय कृषि-वानिकी को प्रोत्साहन देना।

- नीति प्रवर्तन और पर्यावरण-संवेदनशील विकास : खनन/बुनियादी ढांचे के लिए निषिद्ध क्षेत्र लागू करें, पारदर्शी संरक्षण निधि के लिए जलग्रहण प्रबंधन, टिकाऊ पर्यटन और ब्लॉकचेन का उपयोग करें।

- नीति प्रवर्तन और पर्यावरण-संवेदनशील विकास: खनन/बुनियादी ढाँचे के लिये निषिद्ध क्षेत्रों का निर्धारण करना, पारदर्शी संरक्षण निधि के लिये जलग्रहण प्रबंधन अपनाना तथा सतत् पर्यटन एवं ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं तथा इसकी गंभीरता में योगदान देने वाले कारकों का परीक्षण कीजिये तथा उनके प्रभावी शमन हेतु रणनीतियों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2019)

- कार्बन मोनोऑक्साइड

- मीथेन

- ओज़ोन

- सल्फर डाइऑक्साइड

फसल/जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन-से निर्मुक्त होते हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

प्रश्न. घासस्थलों में वृक्ष पारिस्थितिक अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं?

(a) कीटों एवं कवकों के कारण

(b) सीमित सूर्य के प्रकाश एवं पोषक तत्त्वों की कमी के कारण

(c) जल की सीमाओं एवं आग के कारण

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

मेन्स:

प्रश्न. अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल-नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया गया है। क्या आप सहमत हैं? (2014)