जैव विविधता और पर्यावरण

सतत् भारत के लिये वनों का पुनर्जीवन

- 14 Jul 2025

- 162 min read

यह एडिटोरियल 14/07/2025 को द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Inclusions and exclusions in India’s forest governance” लेख पर आधारित है। यह लेख गोदावर्मन मामले के माध्यम से वन प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय की व्यापक भूमिका को रेखांकित करता है, जिसने 'वन' की परिभाषा— जिसमें प्रायः समुदाय-आधारित संरक्षण की अनदेखी की जाती है, को व्यापक बनाया और साथ ही केंद्रीकृत नियंत्रण को भी बढ़ावा दिया।

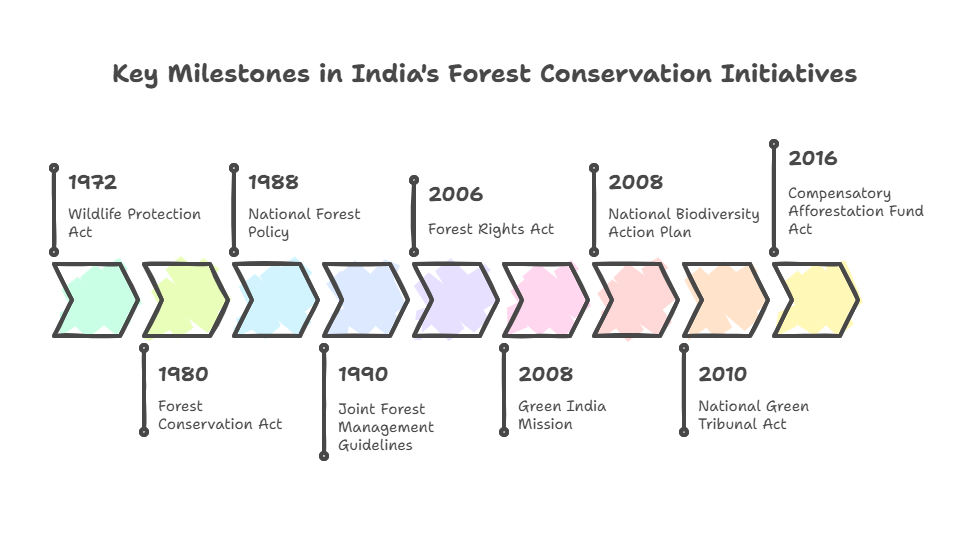

प्रिलिम्स के लिये:टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद मामला, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023, वन अधिकार अधिनियम (2006), राष्ट्रीय वन नीति, पश्चिमी घाट, राजस्थान की अरावली, सुंदरवन, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा बेसिन परियोजना, संयुक्त वन प्रबंधन, सतत् विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:भारत में वनों का महत्त्व, भारत में वन प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

वन प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय की भागीदारी, जो वर्ष 1995 में टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद की याचिका से प्रारंभ हुई थी, ने भारत की पर्यावरण नीतियों को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। गोदावर्मन मामले के माध्यम से, न्यायालय ने 'वन' की परिभाषा का विस्तार करते हुए सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लिया है, चाहे वहाँ वनस्पति का प्रकार कुछ भी हो। इस व्यापक व्याख्या के कारण घास स्थलों और कंटक भूमि जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र वन संरक्षण कानूनों के अंतर्गत आ गए हैं। जहाँ इस दृष्टिकोण का उद्देश्य संरक्षण को बढ़ावा देना है, वहीं इसने वन प्रशासन को केंद्रीकृत भी कर दिया है, जिससे प्रायः समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल की उपेक्षा होती रही है। परिणामस्वरूप, भारत के वन प्रशासन को अब व्यापक, समावेशी संरक्षण मॉडल पर विचार करने की आवश्यकता है जो पारिस्थितिक विविधता और सामुदायिक अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करते हों।

वन भारत की पारिस्थितिकी और विकासात्मक दृष्टि की आधारशिला किस प्रकार हैं?

- पारिस्थितिक संतुलन और जैवविविधता: वन विविध पारिस्थितिक तंत्रों को समर्थन देकर भारत के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण हैं।

- वनों का संरक्षण विभिन्न प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करता है तथा महत्त्वपूर्ण आवासों को संरक्षित करता है।

- भारत के वनों में लगभग 80% स्थलीय जैवविविधता पाई जाती है, जिसमें बंगाल टाइगर और एशियाई शेर जैसी लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी शामिल हैं।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 के अनुसार, भारत का वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है, जो उनके पारिस्थितिक महत्त्व को दर्शाता है। यदि जैवविविधता के नुकसान का प्रबंधन नहीं किया गया, तो अस्तित्व के लिये आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र समर्थन के नष्ट होने का खतरा है।

- कार्बन अवशोषण और जलवायु परिवर्तन शमन: वन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके जलवायु परिवर्तन को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बड़ी मात्रा में CO2 अवशोषित करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।

- भारत के वन और वृक्ष आवरण वर्तमान में 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य अवशोषित करते हैं, जो कार्बन पृथक्करण में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- राष्ट्रीय वन नीति वैश्विक प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है, जिसका लक्ष्य देश के भूमि क्षेत्र के 33% तक वन आवरण विस्तार करना है।

- भारत के NDC लक्ष्य- 2030 में वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO2 समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना शामिल है।

- ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों के लिये आजीविका सहायता: वन भारत में 250 मिलियन से अधिक लोगों की जीवनरेखा हैं, जो अपनी आजीविका के लिये प्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं।

- वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन, औषधीय पौधे और गैर-इमारती वन उत्पाद (NTFP) प्राप्त होते हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- वन अधिकार अधिनियम (2006) सामुदायिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करने का प्रयास करता है, जिससे वनों में रहने वाली आबादी को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

- जल चक्र विनियमन और मृदा संरक्षण: वन जल चक्र को विनियमित करने और मृदा संरक्षण, अपरदन एवं बाढ़ की रोकथाम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वनों की कमी का सीधा असर जल उपलब्धता पर पड़ता है, विशेषकर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में।

- पश्चिमी घाट और राजस्थान के अरावली जैसे क्षेत्रों में वन जलग्रहण अखंडता को बनाए रखते हैं तथा कृषि व घरेलू उपयोग के लिये जल सुनिश्चित करते हैं।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 में मरुस्थलीकरण को रोकने में वनों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान दिया गया है, विशेष रूप से राजस्थान जैसे क्षेत्रों में, जहाँ वन आवरण जल की कमी के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है।

- आर्थिक विकास और हरित वृद्धि: वन उद्योगों के लिये कच्चे माल का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, जो लकड़ी, कागज़ और फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं।

- पारिस्थितिकी पर्यटन और संधारणीय काष्ठ सहित हरित व्यवसायों की बढ़ती प्रवृत्ति, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में वनों की क्षमता को इंगित करती है।

- तेलंगाना जैसे राज्यों में, जहाँ ‘हरित हरम’ कार्यक्रम जैसी पहलों के कारण वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, हरित विकास मॉडल रोज़गार के नए अवसर उत्पन्न कर रहे हैं।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण और समुत्थानशीलन: वन बाढ़, सूखा और भूस्खलन जैसी आपदाओं के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक हैं, विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।

- ये मृदा को स्थिर करके और अतिरिक्त वर्षा को अवशोषित करके प्राकृतिक आपदाओं की गंभीरता को कम करने में सहायता करते हैं।

- उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में, जहाँ प्रायः भूस्खलन होता है, वन पहाड़ी स्थिरता बनाए रखने और जीवन की हानि को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान: वन पारिस्थितिकी पर्यटन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक संरक्षण दोनों को बढ़ावा देते हैं।

- सुंदरवन और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों के वन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, स्थानीय समुदायों के लिये आय का स्रोत हैं तथा संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

- वन्यजीव और वन्य अभ्यारण्यों से प्राप्त पर्यटन राजस्व भी संरक्षण गतिविधियों के वित्तपोषण में सहायता करता है, जिससे पर्यावरण एवं स्थानीय समुदायों दोनों को लाभ होता है।

- भारत में वन्यजीव पर्यटन में लगभग 15% की महत्त्वपूर्ण वार्षिक वृद्धि दर देखी गई है, जिससे अर्थव्यवस्था और रोज़गार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

- सुंदरवन और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जैसे क्षेत्रों के वन लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, स्थानीय समुदायों के लिये आय का स्रोत हैं तथा संरक्षण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

भारत में वन प्रबंधन से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- निर्वनीकरण और वन भूमि का विचलन: बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं, खनन और कृषि के लिये वनों की कटाई की जा रही है, जिससे जैवविविधता एवं जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

- वन संरक्षण अधिनियम (FCA), 1980 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बावजूद, वन भूमि का हस्तांतरण जारी है, जिससे संरक्षण के प्रयास कमज़ोर हो रहे हैं।

- इसके अलावा, FCA- 1980 में 2023 के संशोधनों से कुछ वन भूमि को इसके दायरे से छूट मिल गई है तथा कुछ गतिविधियों को गैर-वन उद्देश्यों की परिभाषा से बाहर रखा गया है।

- केंद्र सरकार ने सत्र 2023-24 में 28,880 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन को स्वीकृति दी।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का कार्यान्वयन: वन अधिकार अधिनियम (2006) वन संसाधनों पर जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने और उन्हें सुरक्षित करने के लिये एक ऐतिहासिक कदम था।

- हालाँकि, इस अधिनियम के कार्यान्वयन में कई राज्यों में सामुदायिक वन अधिकारों (CFR) की अपूर्ण मान्यता के कारण महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ा है।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के 16 वर्ष बाद भी 250 मिलियन से अधिक वन-आश्रित लोगों को अधिकारों से वंचित रखा गया है तथा मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में CFR को मान्यता नहीं दी गई है।

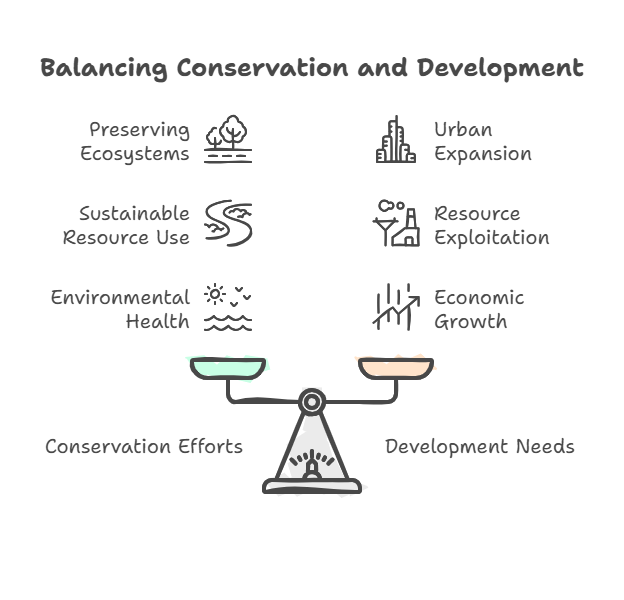

- संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष: भारत का विकास एजेंडा प्रायः वन संरक्षण लक्ष्यों से असंगत होता है, जिससे आर्थिक विकास और पारिस्थितिक स्थिरता के बीच तनाव उत्पन्न होता है।

- यद्यपि राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य जैसे वन क्षेत्र जैवविविधता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, फिर भी औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण के लिये भूमि की मांग बढ़ रही है।

- उदाहरण के लिये, नर्मदा बेसिन परियोजना, जिसका उद्देश्य सिंचाई और ऊर्जा आपूर्ति को बढ़ाना था, के कारण वनों की कटाई हुई तथा महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों का विस्थापन हुआ।

- इसी प्रकार, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से वन क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र के घने वन क्षेत्रों को खतरा है।

- एकल-फसल वृक्षारोपण और जैवविविधता का ह्रास: वनीकरण कार्यक्रमों के लिये दिये गए प्रोत्साहन के कारण एकल-फसल वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है, जो प्राकृतिक वनों में पाई जाने वाली जैवविविधता को दोहराने में विफल हो जाते हैं।

- हालाँकि वृक्षारोपण को वनों की कटाई को कम करने के एक समाधान के रूप में देखा जाता है, परंतु यह प्रायः वन्यजीव आवास, मिट्टी की उर्वरता और जल प्रतिधारण जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को कमज़ोर करता है।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 इस बात को रेखांकित करती है कि भारत में नए वन क्षेत्र के एक बहुत बड़े हिस्से में यूकेलिप्टस और सागौन जैसी गैर-स्थानीय प्रजातियों की प्रधानता है, जो जैवविविधता से भरपूर देशी वनों की तुलना में सीमित पारिस्थितिक लाभ प्रदान करते हैं। इससे इन क्षेत्रों के दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

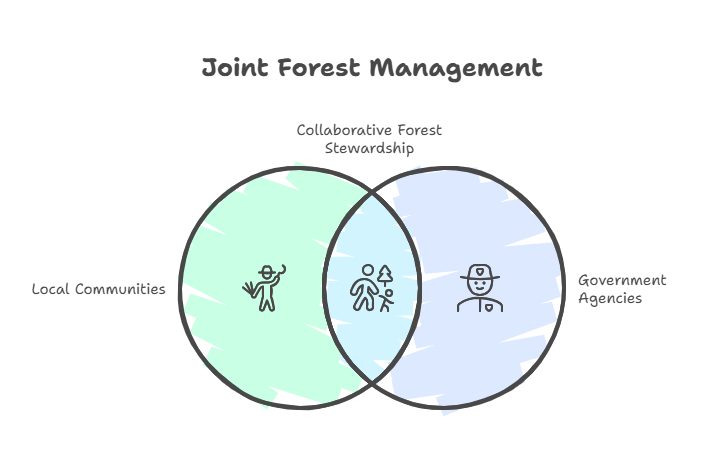

- वन प्रशासन और प्रशासनिक चुनौतियाँ: भारत में वन संसाधनों का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत है, वन विभाग वन प्रबंधन से संबंधित अधिकांश निर्णयों को नियंत्रित करता है, जो प्रायः स्थानीय समुदायों की उपेक्षा करता आ रहा है।

- निर्णय लेने में विकेंद्रीकरण और सामुदायिक भागीदारी की कमी के कारण राज्य एवं वन-आश्रित समुदायों के बीच असंगतता व संघर्ष उत्पन्न हुआ है।

- संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) योजनाओं का चल रहा कार्यान्वयन बहुत हद तक अप्रभावी बना हुआ है, क्योंकि समुदायों का वन संसाधनों पर प्रायः सीमित नियंत्रण होता है।

- छत्तीसगढ़ जैसे स्थानों में स्थानीय समुदाय अधिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक प्रतिरोध इन प्रयासों को दबा रहा है।

- वन-आधारित आजीविका का नुकसान: वनों के बढ़ते व्यावसायीकरण के कारण, स्थानीय समुदाय जो अपनी आजीविका के लिये वन संसाधनों पर निर्भर हैं, हाशिये पर जा रहे हैं।

- वन आवश्यक संसाधन प्रदान करते हैं जैसे कि जलावन की लकड़ी, इमारती लकड़ी, औषधीय पौधे और गैर-इमारती वन उत्पाद (NTFP)।

- हालाँकि, वन संसाधनों के निजीकरण और NTFP संग्रह पर प्रतिबंध जैसी नीतियों ने भारत में 250 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है।

- उदाहरण के लिये, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति ज़िले में लिंडुर गाँव अस्थिर प्रथाओं के कारण पतन के कगार पर है, जहाँ वर्ष 2023 के मानसून के बाद बड़े पैमाने पर भू-अवतलन से स्थिति और बदतर हो गई है, जिससे क्षेत्र में आजीविका पर काफी प्रभाव पड़ रहा है।

- वनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: जलवायु परिवर्तन भारत में वनों के समक्ष चुनौतियों को तीव्र कर रहा है, जिससे वनों में आग, कीटों और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है।

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट- 2023 में यह भी कहा गया है कि वर्ष 2013 और 2023 के दौरान 92,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र नष्ट हो गया, जिसमें जलवायु परिवर्तन एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

- इसके अतिरिक्त, ग्लोबल वार्मिंग के कारण लगातार और तीव्र होती वनाग्नि की घटना भारत की वन-क्षमता के लिये एक बड़ा खतरा बन गई है।

- केवल नवंबर 2023 से जून 2024 के दौरान वनाग्नि के कारण लगभग 34,562 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जल चुका है, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 1% से कुछ अधिक है।

- अतिक्रमण और अवैध कटाई: वन भूमि पर अवैध कटाई और अतिक्रमण वन संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर कर रहे हैं।

- यद्यपि सरकार ने अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये कानून और नीतियाँ बनाई हैं, फिर भी इनका क्रियान्वयन कमज़ोर बना हुआ है, विशेषकर दूरदराज़ के वन क्षेत्रों में।

- अवैध लकड़ी निष्कर्षण में वृद्धि, विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में, जहाँ वन क्षेत्र मूल्यवान लकड़ी से समृद्ध हैं, संरक्षण के लिये एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

- भारत में वन अतिक्रमण खतरनाक दर से बढ़ रहा है और सरकारी आँकड़ों के अनुसार एक वर्ष में इसमें 146% की भारी वृद्धि हुई है।

सतत् वन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- स्थानीय सशक्तीकरण के साथ एकीकृत वन प्रशासन: भारत को विकेंद्रीकृत वन प्रशासन की ओर बढ़ना चाहिये, जहाँ स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से जनजातीय एवं वनवासी आबादी, निर्णय लेने में अग्रणी भूमिका निभाएं।

- वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम सभाओं और स्थानीय निकायों को वैज्ञानिक जानकारी के साथ वन संसाधनों का प्रबंधन करने के लिये सशक्त बनाने से अधिक संधारणीय एवं समावेशी वन प्रबंधन सुनिश्चित होगा।

- वन संरक्षण पहलों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से विनियमों का बेहतर अनुपालन सुनिश्चित होता है, संघर्ष कम होते हैं तथा पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान को प्रोत्साहन मिलता है, जो प्रायः स्थानीय परिस्थितियों के लिये अधिक उपयुक्त होता है।

- एकल-फसलीय वृक्षारोपण के स्थान पर पारिस्थितिक पुनर्स्थापन: केवल बड़े पैमाने पर एकल-फसलीय वृक्षारोपण, जो प्रायः जैवविविधता को कमज़ोर करता है, के स्थान पर पारिस्थितिक पुनर्स्थापन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- पुनर्स्थापना में देशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, आवास संपर्क सुनिश्चित किया जाना चाहिये तथा मृदा एवं जल प्रबंधन पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

- वन विभागों, अनुसंधान संस्थानों और स्थानीय समुदायों के सहयोगात्मक प्रयासों से क्षतिग्रस्त भूदृश्यों को बहाल करने एवं दीर्घकालिक पारिस्थितिक लाभ प्रदान करने में सहायता मिल सकती है।

- यह दृष्टिकोण एकल-फसल वृक्षारोपण से होने वाले सामान्य और अस्थायी लाभों की तुलना में जल प्रतिधारण क्षमता, मृदा उर्वरता एवं वन्यजीव आवास जैसी पारिस्थितिकी सेवाओं को बनाए रखने में अधिक प्रभावी है।

- वन्यजीव गलियारों और संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करना: भारत को पृथक संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ने वाले वन्यजीव गलियारों के नेटवर्क का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जाना चाहिये।

- ऐसे गलियारे विभिन्न प्रजातियों के मुक्त आवागमन को संभव बनाते हैं, जिससे आनुवंशिक पृथक्करण रोका जा सकता है और जैवविविधता को बढ़ावा मिलता है। इसके लिये भूमि-उपयोग नीतियों की पुनर्समीक्षा, बुनियादी अवसंरचना विकास परियोजनाओं में वन्यजीव गलियारों को ध्यान में रखना तथा खंडित पारिस्थितिक तंत्रों की पुनर्स्थापना में निवेश आवश्यक है।

- सतत् आजीविका के लिये कृषि वानिकी को बढ़ावा देना: कृषि प्रणालियों में कृषि वानिकी को शामिल करने से स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देते हुए प्राकृतिक वनों पर दबाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- कृषि वानिकी में कृषि परिदृश्य में वृक्षों को एकीकृत करना शामिल है, जो मृदा की उर्वरता को पुनर्स्थापित करने, अपरदन को रोकने और जल धारण क्षमता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है।

- किसानों को एग्रोफॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी) अपनाने के लिये प्रोत्साहन, सब्सिडी तथा प्रशिक्षण प्रदान करने से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और वृक्षों को पारिस्थितिक तथा आर्थिक संसाधन के रूप में संरक्षित रखने में सहायता मिलेगी।

- वन प्रबंधन शिक्षा और क्षमता निर्माण में सुधार: आधुनिक पारिस्थितिक तकनीकों में शिक्षा और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से वन प्रबंधन पेशेवरों एवं स्थानीय वन अधिकारियों की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।

- जलवायु परिवर्तन, जैवविविधता संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करने से वन प्रशासन की प्रभावशीलता में सुधार होगा।

- इसके अलावा, पर्यावरण शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने से दीर्घकालिक संरक्षण लक्ष्यों के लिये समर्पित वन संरक्षकों की एक पीढ़ी तैयार होगी।

- महाराष्ट्र का गढ़चिरौली ज़िला उल्लेखनीय है, जहाँ सशक्त स्थानीय संस्थाओं ने आय में वृद्धि की है, रोज़गार सृजन किया है तथा वनों का संरक्षण किया है, जिससे अन्य राज्यों को भी पारिस्थितिकी पर्यटन और वन प्रशासन में समान भूमिका निभाने की मांग करने की प्रेरणा मिली है।

- वन प्रमाणन और सतत् इमारती काष्ठ उत्पादन: वन पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाए बिना इमारती लकड़ी और वन उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये, भारत को सतत् वन प्रमाणन को बढ़ावा देना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप वन प्रमाणन के लिये एक कार्यढाँचा विकसित करके (जैसे: जागरूकता बढ़ाने के लिये FSC प्रमाणन को बढ़ाना), भारत यह सुनिश्चित कर सकता है कि इमारती लकड़ी और अन्य वन संसाधनों का स्रोत स्थायी हो।

- यह उपाय निजी भूस्वामियों और निगमों को वनों का जिम्मेदारीपूर्वक प्रबंधन करने, अवैध कटाई को कम करने एवं वन उत्पादों में संधारणीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करेगा।

- निगरानी और प्रवर्तन के लिये प्रौद्योगिकी का अंगीकरण: वन आवरण की निगरानी, अवैध कटाई पर नज़र रखने और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिये उपग्रह प्रौद्योगिकी, ड्रोन एवं AI-संचालित उपकरणों का लाभ उठाने से वन संरक्षण में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- वन स्थितियों पर वास्तविक काल के आँकड़े वनों की कटाई, अतिक्रमण एवं वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर सकते हैं, जिससे त्वरित हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) MODIS (मॉडरेट रेज़ॉल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर) सेंसर से डेटा का उपयोग करता है, जो सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- पारंपरिक भूमि-आधारित निगरानी के साथ-साथ इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने से प्रवर्तन सुव्यवस्थित होगा तथा विशाल वन क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन पद्धतियाँ सुनिश्चित होंगी।

- वन स्थितियों पर वास्तविक काल के आँकड़े वनों की कटाई, अतिक्रमण एवं वनाग्नि का शीघ्र पता लगाने में सहायता कर सकते हैं, जिससे त्वरित हस्तक्षेप संभव हो सकेगा।

- जन जागरूकता और इको-ब्रांडिंग बढ़ाना: जलवायु, जैवविविधता और आजीविका के लिये वनों के महत्त्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान महत्त्वपूर्ण है।

- इसके अतिरिक्त, स्थायी रूप से प्राप्त वन उत्पादों से बने उत्पादों का विपणन करने वाले इको-ब्रांड बनाने से संरक्षण के लिये उपभोक्ता मांग उत्पन्न हो सकती है।

- वन-अनुकूल व्यापार मॉडलों को समर्थन देने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे वनों को व्यापक आर्थिक बाज़ारों में एकीकृत करने में सहायता मिले, जिससे उपभोक्ता व्यवहार अधिक संधारणीय प्रथाओं की ओर स्थानांतरित हो।

- वन संरक्षण के लिये वित्तीय तंत्र: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR), पर्यावरण करों और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त से प्राप्त वन संरक्षण निधि की स्थापना से दीर्घकालिक संरक्षण प्रयासों के लिये वित्त पोषण का एक स्थिर स्रोत उपलब्ध हो सकता है।

- इन निधियों का उपयोग वन संरक्षण, पुनर्स्थापन और सामुदायिक विकास पहलों के लिये किया जा सकता है।

- इसके अलावा, संरक्षण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर ज़मीनी स्तर पर वन संरक्षण में निरंतर भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

- वन संरक्षण के लिये कानूनी और नीतिगत कार्यढाँचे को मज़बूत करना: भारत को अवैध कटाई, भूमि अतिक्रमण और वन्यजीव शिकार के लिये कठोर दंड लागू करके वन संरक्षण के लिये कानूनी कार्यढाँचे को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- वन संरक्षण प्रथाओं की नियमित लेखा परीक्षा, साथ ही स्पष्ट भूमि उपयोग नीतियाँ, जो विकास परियोजनाओं के लिये वन क्षेत्रों के अतिक्रमण को रोकती हैं, वनों पर दबाव को कम करेंगी।

- यह सुनिश्चित करना कि अल्पकालिक विकास लक्ष्यों के लिये वन कानूनों को कमज़ोर न किया जाए, वन पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता एवं दीर्घकालिक संधारणीयता को बनाए रखेगा।

निष्कर्ष:

भारत में वनों की भूमिका अनेक सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) की प्राप्ति में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, जैसे: SDG15 (थलीय जीवों की सुरक्षा), SDG13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) तथा SDG8 (उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास)। वन पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, जैवविविधता का संरक्षण करते हैं तथा जल चक्रों का नियमन करते हैं, साथ ही ये 25 करोड़ से अधिक लोगों को जीवन-यापन का साधन भी प्रदान करते हैं। सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये भारत को एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के अधिकारों को भी प्राथमिकता दे।

"वन ही सतत् भविष्य की नींव हैं, इनकी रक्षा करना उस संसार को प्राप्त करने की कुंजी है, जैसा हम चाहते हैं।"

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के पारिस्थितिक संतुलन और आजीविका में वनों की भूमिका का परीक्षण कीजिये। वन संरक्षण रणनीतियों को सतत् विकास लक्ष्यों के साथ किस प्रकार जोड़ा जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. राष्ट्रीय स्तर पर, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021) (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर:(d) प्रश्न 2. भारत का एक विशेष राज्य निन्नलिखित विशेषताओं से युक्त है: (2012)

निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा एक ऊपर दी गई सभी विशेषताओं से युक्त है? (a) अरुणाचल प्रदेश उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संविधानीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022) |