शासन व्यवस्था

लोक सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:लोक सेवा दिवस , ईस्ट इंडिया कंपनी , भारत सरकार अधिनियम, 1919 , संघ लोक सेवा आयोग , संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग , लेटरल एंट्री योजना मेन्स के लिये:भारतीय लोक सेवाओं का विकास और संरचना, नौकरशाही में तटस्थता व दक्षता के लिये चुनौतियाँ, सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री और डोमेन विशेषज्ञता |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

लोकतंत्र में लोक सेवाओं/सिविल सेवाओं (civil services) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है, जो पारदर्शिता, पार्श्व प्रवेश और तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता को विशेष रूप से उजागर करती है—विशेषकर तब, जब राजनीतिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक अक्षमताओं को लेकर चिंताएँ निरंतर बढ़ रही हों।

भारत की लोक सेवा प्रणाली का विकास कैसे हुआ?

- औपनिवेशिक शुरुआत: शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिये लोक सेवकों को कंपनी के निदेशकों द्वारा नामित किया जाता था और लंदन के हैलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षित किया जाता था। फिर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का प्रशासन करने के लिये भारत भेजा जाता था।

- यह प्रारंभिक प्रणाली संरक्षण पर गहराई से आधारित थी, जिसमें भारतीयों के लिये प्रशासनिक पदों पर शामिल होने के अवसर बहुत कम थे।

- योग्यता-आधारित प्रणाली का परिचय (वर्ष 1854): वर्ष 1854 की मैकाले रिपोर्ट ने संरक्षण प्रणाली (राजनीतिक या पारिवारिक संबंधों को वरीयता) को योग्यता-आधारित प्रणाली (प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से) के साथ बदलने की सिफारिश की।

- इसके जवाब में, वर्ष 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1855 में भारतीय लोक सेवा (I.C.S.) परीक्षा शुरू हुई।

- यह प्रणाली शुरू में प्रतिबंधात्मक थी, क्योंकि परीक्षाएँ केवल लंदन में आयोजित की जाती थीं तथा भारतीयों के लिये सीटें सीमित थीं।

- ICS में भारतीय भागीदारी: सत्येंद्रनाथ टैगोर ( श्री रवींद्रनाथ टैगोर के भाई ) वर्ष 1864 में ICS परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय बने। अगले कुछ दशकों में, ICS परीक्षा पास करने वाले भारतीय उम्मीदवारों की संख्या में वृद्धि हुई।

- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों (वर्ष 1919) के बाद , भारत में ICS परीक्षा वर्ष 1922 में शुरू हुई, जो इलाहाबाद और बाद में दिल्ली में आयोजित की गई, इसके बाद लंदन में भी इसका आयोजन जारी रहा।

- पुलिस और वन सेवाओं में सुधार: ICS के अलावा, इंपीरियल पुलिस और वन सेवा जैसी सेवाएँ विकसित हुईं, जिनमें वर्ष 1920 के बाद भारतीयों को भी शामिल किया जाना शुरू हुआ।

- भारतीय पुलिस में वर्ष 1939 के बाद अधिक भारतीयों की भर्ती की गई, जबकि भारतीय वन सेवा का गठन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1966 में किया गया।

- ब्रिटिश शासन के तहत, लोक सेवाओं को शुरू में अनुबंधित और गैर-अनुबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

- वर्ष 1887 के एचिसन आयोग ने उन्हें इंपीरियल, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में पुनर्गठित किया। वर्ष 1919 के बाद, इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित कर दिया गया।

- लोक सेवा आयोगों का गठन: भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सार्वजनिक सेवाओं की भर्ती और नियंत्रण के प्रबंधन के लिये भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया।

- ली आयोग (वर्ष 1924) की सिफारिशों पर वर्ष 1926 में लोक सेवा आयोग गठित किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष सर रॉस बार्कर थे ।

- इसके अलावा, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघ के लिये एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिये एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की।

- अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ, लोक सेवा आयोग संघीय लोक सेवा आयोग बन गया।

- स्वतंत्रता के बाद के सुधार और समेकन: 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाने के साथ ही संघीय लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग बन गया।

- पूर्व आयोग के अध्यक्ष और सदस्य संविधान के अनुच्छेद 378(1) के अंतर्गत नए निकाय में स्थानांतरित हो गए।

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत संसद को अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है, जिनकी नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर नियुक्तियों की ज़िम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोगों (SPSC) की होती है।

- UPSC और SPSC स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 (भाग XIV) इनकी संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, तथा उनके अधिकारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं।

- अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिये लोक सेवा आयोगों (PSC) की स्थापना।

- दो या दो से अधिक राज्य आपसी सहमति से संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग (JSPSC) का गठन कर सकते हैं, बशर्ते कि प्रत्येक राज्य की विधानमंडल द्वारा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया हो।

- अनुच्छेद 316: संघ, संयुक्त राज्य और राज्य लोक सेवा आयोगों (UPSC, JSPSC और SPSC) के सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल।

- अनुच्छेद 317: UPSC, JSPSC और SPSC के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित प्रावधान।

- अनुच्छेद 318: आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों के लिये विनियम बनाने की शक्ति।

- अनुच्छेद 319: सदस्य पद छोड़ने के पश्चात अन्य पद ग्रहण करने पर प्रतिबंध।

लोक सेवाओं के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- तटस्थता का क्षरण: बढ़ती राजनीतिक हस्तक्षेप ने नौकरशाही की स्वतंत्रता और मेरिट आधारित प्रणाली को कमज़ोर किया है, जिससे तबादलों और नियुक्तियों में स्पॉइल्स सिस्टम (spoils system) को बढ़ावा मिला है।

- स्पॉइल्स सिस्टम, जिसमें सत्तारूढ़ दल अपने वफादारों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करता है, अमेरिका में एक सामान्य प्रथा थी, जब तक कि वर्ष 1883 के पेंडलटन अधिनियम द्वारा इसे सीमित नहीं किया गया। इस प्रणाली के कारण प्रशासन का राजनीतिकरण हुआ, जिससे शासन व्यवस्था और संस्थागत स्थिरता कमज़ोर हुई।

- प्रकाश सिंह निर्णय में (2006) के सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) से परामर्श के बाद की जाए। हालाँकि, कई राज्य इस प्रक्रिया को दरकिनार कर देते हैं, जिससे सिविल सेवाओं में राजनीतिक हस्तक्षेप की प्रवृत्ति उजागर होती है।

- तकनीकी विशेषज्ञता का आभाव: कई नौकरशाह सामान्य प्रशासनिक पृष्ठभूमि से होते हैं, जिससे अवसंरचना, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत व तकनीकी चुनौतियों से निपटने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- यह स्थिति उन जटिल प्रशासनिक मुद्दों के समाधान में अक्षमता का कारण बन सकती है, जिनके लिये विषय-विशेष ज्ञान आवश्यक होता है।

- वरिष्ठ नौकरशाही में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता लाने के उद्देश्य से शुरू की गई लेटरल एंट्री योजना (LES) के तहत वर्ष 2019 से अब तक 63 नियुक्तियाँ की गई हैं।

- हालाँकि, यह योजना कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है, क्योंकि इसके लिये कोई वैधानिक ढाँचा मौजूद नहीं है और वंचित समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने की चिंताएँ भी उठाई जा रही हैं।

- भ्रष्टाचार और उत्तरदायित्व के मुद्दे: लोक सेवाओं में भ्रष्टाचार एक महामारी के रूप में विशेष रूप से प्रशासन के निचले स्तरों पर व्याप्त है।

- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PCA), 1988 में सांठगाँठ वाले भ्रष्टाचार की स्पष्ट परिभाषा का अभाव है, जो आपसी लाभ के लिये गुप्त सहयोग को संदर्भित करता है, जो अक्सर सार्वजनिक हित को नुकसान पहुँचाता है। यह कानूनी अंतर भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों को प्रभावी रूप से कमज़ोर करता है।

- अनुच्छेद 311 लोक सेवकों को व्यापक सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई में विलंब होता है।

- भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के बावजूद, उत्तरदायित्व और दंडात्मक कार्रवाई के आभाव के कारण भ्रष्ट प्रथाएँ प्रायः जारी रहती हैं।

- परिवर्तन का विरोध और नौकरशाही की कठोरता: लोक सेवाएँ अक्सर अत्यधिक प्रक्रियात्मक और पदानुक्रमित तरीके से कार्य करती हैं, जो नवाचार और उत्तरदायित्व की क्षमता को सीमित कर देती हैं।

- प्रक्रियाओं का पालन करने पर ज़ोर देने के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित न करने से सार्वजनिक सेवाओं की प्रभावी आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है।

- प्रौद्योगिकी का अक्षमता से उपयोग: लोक सेवाओं को आधुनिक शासन की मांगों को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से प्रौद्योगिकी द्वारा सशक्त नहीं किया गया है।

- इस प्रकार की क्षमताओं की कमी नागरिक सहभागिता को बढ़ाने और सार्वजनिक सेवाओं को सरल बनाने की संभावनाओं को सीमित कर देती है।

भारत में लोक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये क्या से उपाय किये जा सकते हैं?

- भर्ती प्रणाली और पार्श्व प्रवेश या लेटरल एंट्री में सुधार: यद्यपि लोक सेवा आयोग (PSC) मेरिट-आधारित भर्ती सुनिश्चित करते हैं, फिर भी मध्य और वरिष्ठ स्तरों पर विषय-विशेषज्ञों को शामिल करने के लिये प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

- नीति आयोग (तीन वर्षीय कार्य एजेंडा) ने नौकरशाही के बाहर से नए विचारों और विशेषज्ञता को लाने के लिये पार्श्विक प्रेरण (Lateral induction) को बढ़ाने की सिफारिश की है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), 2005 ने लोक सेवा में पार्श्व प्रवेश/लैटरल एंट्री की सिफारिश की थी ताकि विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता को शामिल किया जा सके, जो पारंपरिक सामान्यत: प्रशिक्षित अधिकारियों में नहीं हो सकती।

- वैश्विक उदाहरण: ब्रिटेन और सिंगापुर की लोक सेवाएँ नियमित रूप से अकादमिक तथा निजी क्षेत्र से पेशेवरों को शामिल करती हैं।

- निष्पादन मूल्यांकन और जवाबदेही: द्वितीय ARC द्वारा सुझाए अनुसार, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR) को 360-डिग्री फीडबैक तंत्र के साथ एकीकृत करें ताकि वस्तुनिष्ठ प्रदर्शन समीक्षा सुनिश्चित हो सके।

- प्रमोशन और पदस्थापना को मापने योग्य परिणामों से जोड़ें जो सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के अनुरूप हों।

- स्पष्ट सेवा नियमों और एक सशक्त सिविल सेवा बोर्ड (CSB) के माध्यम से लोक सेवकों को जवाबदेह बनाते हुए राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- विशेषज्ञता और भूमिका की स्पष्टता को प्रोत्साहित करना: भारतीय नौकरशाही आज भी मुख्य रूप से सामान्यवादी प्रकृति की बनी हुई है।

- सुरेंद्रनाथ समिति (2003) और बासवान समिति (2016) दोनों ने स्वास्थ्य, बुनियादी अवसंरचना और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेतृत्व के लिये अधिकारियों की पहचान करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के माध्यम से डोमेन विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी।

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: मिशन कर्मयोगी भारत की लोक सेवाओं को सशक्त बनाने के लिये एक रूपांतरणकारी मार्ग प्रदान करता है, जो नियम-आधारित शासन से भूमिका-आधारित शासन की ओर बदलाव लाता है।

- इसके प्रभावी कार्यान्वयन में iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत और निरंतर सीखने को सुनिश्चित किया जाना चाहिये, जिसमें नैतिकता एवं डिजिटल तत्परता सहित व्यवहारिक, कार्यात्मक तथा डोमेन-विशिष्ट क्षमताओं पर विशेष ज़ोर हो, ताकि नागरिक-केंद्रित व भविष्य के लिये तैयार लोक सेवा का निर्माण किया जा सके।

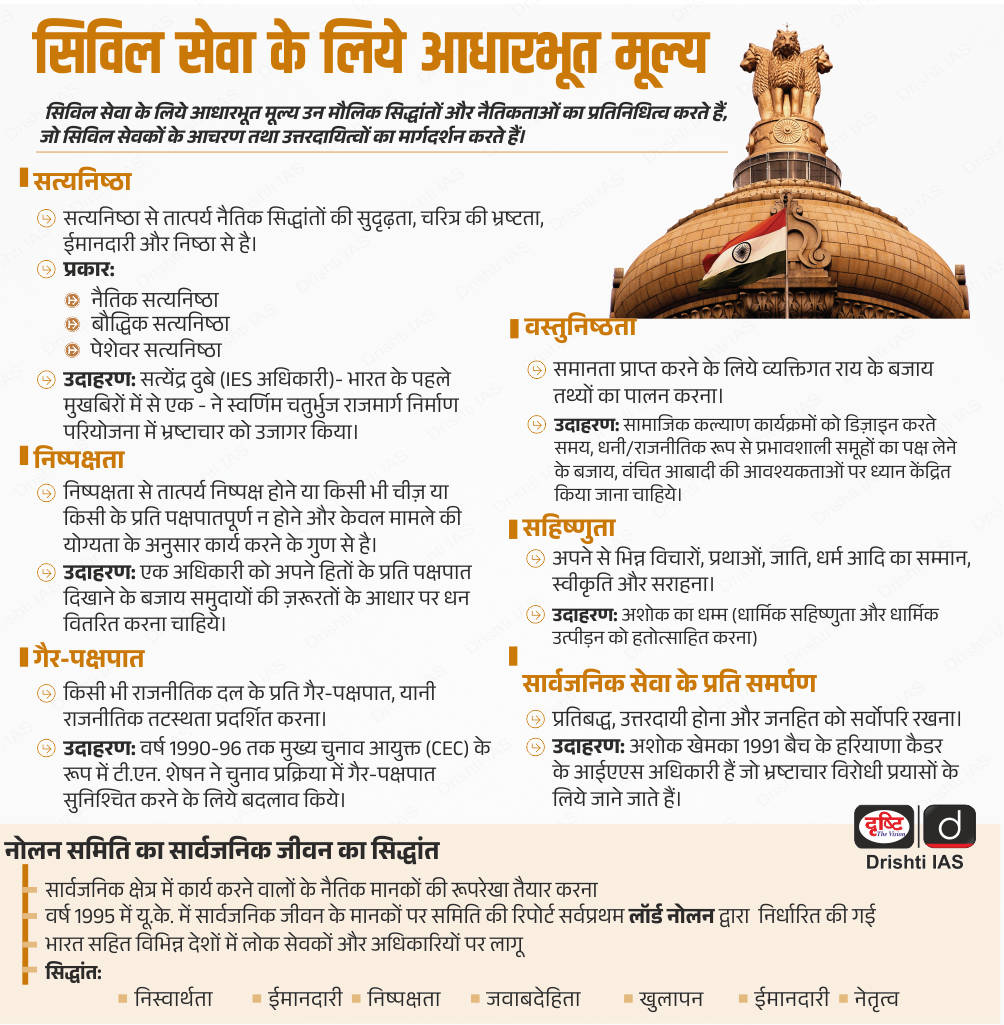

- नैतिकता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना: अधिकारियों का मार्गदर्शन करने के लिये केंद्रीय और राज्य स्तर पर नैतिकता आयोग की स्थापना करना।

- कर्मयोगी मिशन के तहत राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह के माध्यम से सार्वजनिक सेवा मूल्यों पर नियमित मॉड्यूल शुरू करें, जिसमें सिविल सेवक प्रतिवर्ष ईमानदारी, नैतिकता और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने की शपथ लें।

- भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये लोकपाल, केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) जैसे संस्थानों को सशक्त बनाएँ।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC), 2005 ने शीघ्र अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये उचित सुरक्षा उपायों हेतु अनुच्छेद 309 को अपनाने की सिफारिश की।

- ब्रिटेन की नोलन समिति (1994) ने सार्वजनिक अधिकारियों के नैतिक आचरण का मार्गदर्शन करने के लिये सात मुख्य सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की, जिसमें निस्वार्थता, अखंडता, वस्तुनिष्ठता, जवाबदेही, पारदर्शिता, ईमानदारी और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को बनाए रखने के उद्देश्य से नेतृत्व शामिल है।

- भारत को शासन में नैतिक मानकों को सशक्त बनाने के लिये ऐसे मूल्यों को संस्थागत रूप से अपनाना चाहिये।

- कार्य संस्कृति और शिकायत निवारण में सुधार: एक जनकेंद्रित और सेवा-उन्मुख कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना।

- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत निवारण को डिजिटाइज़ करें और फीडबैक लूप्स को सशक्त बनाएँ।

- प्रदर्शन को पुरस्कृत करके तथा सही निर्णयों के लिये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करके नवाचार और जोखिम लेने को प्रोत्साहित करना।

- समावेशी और विविध सिविल सेवाएँ: यह सुनिश्चित करें कि महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व केवल प्रवेश स्तर पर ही नहीं, बल्कि नेतृत्व भूमिकाओं में भी हो।

निष्कर्ष

सिविल सेवाएँ भारतीय लोकतंत्र की स्टील फ्रेम बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें समकालीन चुनौतियों के अनुकूल होना चाहिये। चूँकि भारत एक विकसित अर्थव्यवस्था और समावेशी समाज बनने की आकांक्षा रखता है, इसलिये लोक सेवकों को ईमानदारी के साथ नवाचार और तटस्थता के साथ जवाबदेही को जोड़ना चाहिये। 21वीं सदी की शासन प्रणाली की माँगों के साथ नौकरशाही को पुनः संगठित करने के लिये साहसिक सुधारों का समय आ गया है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारतीय लोकतंत्र की स्टील फ्रेम होने के बावजूद सिविल सेवाएँ राजनीतिकरण और सामान्यवादी प्रभुत्व के मुद्दों का सामना करती हैं। इन मुद्दों को हल करने के लिये सुधार सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. उन दस आधारभूत मूल्यों की पहचान कीजिये, जो एक प्रभावी लोक सेवक होने के लिये आवश्यक हैं। लोक सेवकों में गैर-नैतिक व्यवहार के निवारण के तरीकों और साधनों का वर्णन कीजिये। (2021) प्रश्न. “आर्थिक प्रदर्शन के लिये संस्थागत गुणवत्ता एक निर्णायक चालक है।” इस संदर्भ में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये सिविल सेवा में सुधारों के सुझाव दीजियेl (2020) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में निहित अंतराल और सर्वोच्च न्यायालय

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 142, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण मेन्स के लिये:दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ, न्यायिक निगरानी और कॉर्पोरेट दिवालियापन में एनसीएलटी की भूमिका |

स्रोत: बी.एस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत एक समाधान योजना को खारिज कर दिया और इसके बजाय ऋण से जूझ रही कंपनी के परिसमापन का आदेश दिया।

- यह IBC के समयबद्ध और रचनात्मक समाधान प्राप्त करने में स्थिरता और प्रभावशीलता को लेकर बढ़ती चिंताओं को उजागर करता है।

दिवालियापन समाधान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- कानूनी प्रावधानों के साथ अननुपालन: भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड मामले में अनुमोदित समाधान योजना IBC के अनुच्छेद 30(2) के अनुरूप नहीं थी, जो यह अनिवार्य करता है कि समाधान योजनाएँ ऋणदाताओं के सर्वोत्तम हित में होनी चाहिये और कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।

- समाधान पेशेवर द्वारा चूक: समाधान पेशेवरों ने उचित परिश्रम नहीं किया और एक दोषपूर्ण समाधान योजना को आगे बढ़ने की अनुमति दी, जिससे दिवालियापन प्रक्रिया में समाधान पेशेवरों की क्षमता, उत्तरदायित्व और नियामक निगरानी को लेकर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- ऋणदाताओं की समिति (Coc) में कमजोरियाँ: समाधान योजना का मूल्यांकन करने के लिये ज़िम्मेदार CoC ने उचित परिश्रम और व्यावसायिक समझ का उपयोग नहीं किया और एक ऐसी योजना को मंज़ूरी दी, जिसने अंततः ऋणदाताओं के हितों को नुकसान पहुँचाया।

- ऋणदाताओं की समिति (CoC) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 के तहत कॉर्पोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया (CIRP) की अगुवाई करती है।

- न्यायिक निगरानी में अंतराल: राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण द्वारा IBC के अनुच्छेद 31(2) के तहत दोषपूर्ण समाधान योजना को अस्वीकार करने में विफलता ने न्यायिक निगरानी में खामियों को उजागर किया, जिससे IBC की अखंडता बनाए रखने के लिये न्यायाधिकरण स्तर पर मज़बूत जाँच की आवश्यकता का समर्थन होता है।

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 क्या है?

- परिचय: IBC, 2016 भारत का व्यापक दिवालियापन कानून है, जो कंपनियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के लिये मौजूदा दिवालियापन ढाँचों को एकीकृत और सरल बनाती है।

- शोधन अक्षमता का तात्पर्य उस स्थिति से है, जहाँ देनदारियाँ संपत्तियों से अधिक होती हैं और ऋण समय पर चुकता नहीं किये जा सकते। दिवालियापन वह कानूनी घोषणा है जो इस तरह की ऋण चुकता न करने की असमर्थता को व्यक्त करती है।

- टी.के. विश्वनाथन समिति (दिवालियापन कानून सुधार समिति), 2015 ने कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत दिवालियापन के समाधान के लिये एक एकीकृत ढाँचे की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC), 2016 का निर्माण हुआ।

- IBC एक समयबद्ध और ऋणदाता-प्रेरित प्रक्रिया स्थापित करती है, जिसका उद्देश्य ऋण अनुशासन में सुधार लाना, तनावग्रस्त संपत्तियों का प्रभावी समाधान करना और समग्र व्यावसायिक वातावरण को सुदृढ़ बनाना है।

- इसे मुख्य रूप से भारत के बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते बकाया ऋण संकट (बुरे ऋण संकट) से निपटने के लिये लागू किया गया था।

- नियामक प्राधिकरण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI), IBC, 2016 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में दिवाला समाधान के लिये नियम और विनियम तैयार करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- इसमें वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के सदस्य शामिल हैं।

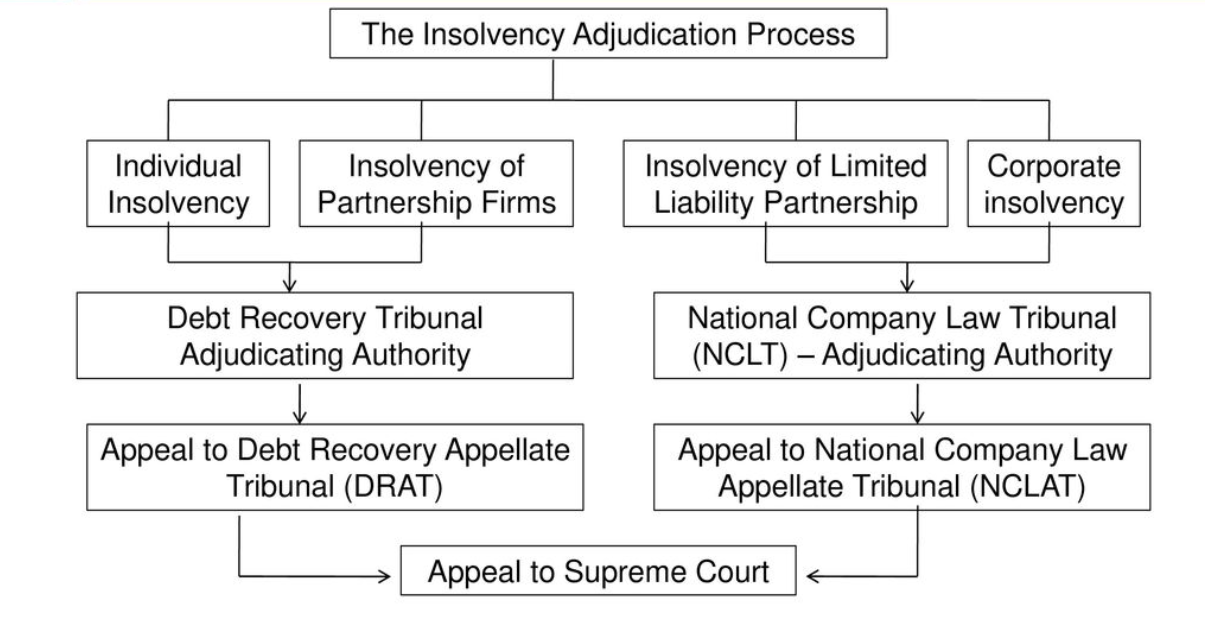

- न्याय निर्णय प्राधिकरण: IBC में, कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये न्याय निर्णय प्राधिकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (NCLT) है, जबकि व्यक्तियों और फर्मों के लिये यह ऋण वसूली अधिकरण (DRT) है।

- NCLT कॉर्पोरेट देनदारों और उनके गारंटरों से जुड़े मामलों को संभालता है, जबकि DRT सीमित देयता भागीदारी के अलावा व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के शोधन अक्षमता मामलों से निपटता है।

- कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया: यह IBC, 2016 के तहत एक समयबद्ध विधिक तंत्र है, जिसे ऋण चुकौती में चूक करने वाली कंपनियों के वित्तीय संकट को हल करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- इसकी शुरुआत वित्तीय ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं या स्वयं चूककर्त्ता कंपनी द्वारा NCLT में आवेदन दायर करके की जा सकती है, जो एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति करता है, जो कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।

- IRP ऋणदाता के दावों का सत्यापन करता है और एक CoC का गठन करता है, जो 180 से 330 दिनों के भीतर समाधान योजना का मूल्यांकन करता है तथा उस पर मतदान करता है।

- यदि दिवाला प्रारंभ तिथि से 180 दिनों (या विस्तारित अवधि) के भीतर कोई समाधान योजना दाखिल नहीं की जाती है, तो निर्णय देने वाला प्राधिकरण परिसमापन का आदेश दे सकता है।

- इसकी शुरुआत वित्तीय ऋणदाताओं, परिचालन ऋणदाताओं या स्वयं चूककर्त्ता कंपनी द्वारा NCLT में आवेदन दायर करके की जा सकती है, जो एक अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) की नियुक्ति करता है, जो कंपनी के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है।

- प्रमुख उपलब्धियाँ: अपनी स्थापना के बाद से IBC ने 808 मामलों में 3.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण का समाधान करने में सहायता की है, जिससे DRT और लोक अदालत जैसी पुरानी प्रणालियों की तुलना में बेहतर वसूली दर में योगदान मिला है।

- IBC को "नए युग का प्रकाश स्तंभ" कहा गया है, जिसने ऋण अनुशासन को बढ़ावा दिया और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) में ऐतिहासिक कमी लाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट के अनुसार, जून 2024 में निवल NPA 0.6% के साथ 12 वर्षों के न्यूनतम स्तर पर थे, जो कि ऋण अनुशासन में सुधार लाने में IBC की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- IBC ने विश्व बैंक की डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट (DBR) में भारत की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके तहत भारत वर्ष 2014 में 142वें स्थान से बढ़कर वर्ष 2019 में 63वें स्थान पर पहुँच गया, जब तक यह रिपोर्ट प्रकाशित होनी बंद नहीं हुई थी।

IBC से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- समाधान प्रक्रिया में विलंब: IBC के साथ एक प्रमुख समस्या दिवाला समाधान को पूरा करने में विलंब है।

- जबकि IBC का लक्ष्य 180 दिन की समय-सीमा है, प्रक्रिया में बार-बार विस्तार एवं विलंब के कारण परिसंपत्ति का अवमूल्यन, ऋणदाताओं का नुकसान और मामलों के समाधान में समग्र अकुशलता हुई है।

- इससे संहिता का मूल उद्देश्य - त्वरित एवं प्रभावी समाधान कमज़ोर हो जाता है।

- CoC में असंतुलन: CoC, जो समाधान योजनाओं को मंजूरी देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पर वित्तीय ऋणदाताओं (बैंकों और वित्तीय संस्थानों) का प्रभुत्व है।

- इससे प्रायः परिचालन ऋणदाताओं (आपूर्तिकर्त्ताओं, कर्मचारियों) का प्रतिनिधित्व कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण समाधान हो जाते हैं, जिनमें छोटे ऋणदाताओं की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है या परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का अनुचित वितरण हो जाता है।

- सीमा-पार दिवाला में विधिक निश्चितता का अभाव: IBC ढाँचे में सीमा-पार दिवाला के लिये व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है, जिसके कारण कई देशों में परिचालन या परिसंपत्तियों वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के समाधान में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- अन्य देशों के साथ स्पष्ट विधिक ढाँचे और समन्वय तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप क्षेत्राधिकार संबंधी संघर्ष, लंबी मुकदमेबाजी और परिसंपत्ति कुप्रबंधन हो सकता है।

- देनदारों के हितों का अपर्याप्त संरक्षण: जबकि IBC ऋणों की वसूली को प्राथमिकता देता है, यह अक्सर ऋणदाता के हितों पर अत्यधिक ज़ोर देता है, जिससे देनदार के पुनर्वास के अधिकार की कीमत चुकानी पड़ती है।

- दिवालियापन प्रक्रिया पुनर्गठन के बजाय परिसमापन पर ज़ोर देती है, विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामले में, जो उचित समर्थन के साथ अभी भी व्यवहार्य हो सकते हैं।

- परिसमापन प्रक्रिया में अक्षमता: IBC के तहत परिसमापन प्रक्रिया में परिसंपत्ति मूल्यांकन और पारदर्शिता की कमी तथा परिसंपत्तियों की बिक्री में देरी जैसी अक्षमताएँ हैं। इसके परिणामस्वरूप लेनदारों के लिये न्यूनतम वसूली और बाज़ार में विकृति होती है।

IBC को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- समय पर समाधान और त्वरित न्यायिक कार्रवाई : IBC के लिये कानूनी ढाँचे में गति और दक्षता को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। समय पर न्यायिक हस्तक्षेप से लंबे समय तक चलने वाले कानूनी विवादों और आर्थिक अनिश्चितता को रोका जा सकेगा।

- NCLT की क्षमता में सुधार सहित IBC के संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ करने से सुचारू परिचालन सुनिश्चित होगा तथा दिवालियापन समाधान प्रणाली में विश्वास कायम रहेगा।

- लक्षित दंड के साथ सुदृढ़ निगरानी : IBC को निगरानी के लिये सुदृढ़ संस्थागत तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना चाहिये, विशेष रूप से समाधान प्रक्रिया के दौरान कदाचार को रोकने के लिये।

- समाधान योजना के क्रियान्वयन के बाद उजागर होने वाली किसी भी अवैधता के लिये ज़िम्मेदार लोगों पर लक्षित दंड लगाया जाना चाहिये।

- देनदार और लेनदार हितों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण: अधिक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिये संहिता का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिये, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कॉर्पोरेट देनदारों (विशेष रूप से संकटग्रस्त व्यवसायों के मामलों में) के हितों की लेनदार अधिकारों से समझौता किये बिना उचित रूप से सुरक्षा की जाए।

- पुनर्परिभाषित "व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य" समाधान अधिक टिकाऊ समाधानों को प्रोत्साहित करेगा।

- IBC प्रक्रिया का उन्नत डिजिटलीकरण: सभी IBC हितधारकों को जोड़ने के लिये डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, डेटा अंतराल को कम करना और निर्णय लेने में तेज़ी लानी चाहिये।

- विलंब से होने वाले मूल्य क्षरण को रोकने के लिये प्री-पैकेज्ड इन्सॉल्वेंसी रेज़ोल्यूशन प्रोसेस (PPIRP) को बड़े निगमों तक विस्तारित करना।

- उभरते क्षेत्रों के लिये IBC को अनुकूलित करना: फिनटेक, डिजिटल व्यवसायों और हरित उद्योगों जैसे उभरते क्षेत्रों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये IBC प्रावधानों में संशोधन करना, उन्हें क्षेत्र-विशिष्ट दिवालियापन समाधान प्रदान करना।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से IBC प्रक्रिया में गंभीर कमियों पर ध्यान जाता है। ऋण वसूली में सुधार लाने में इसकी सफलता के बावजूद, लगातार देरी, कमज़ोर निगरानी और हितधारक हितों में असंतुलन इसकी प्रभावशीलता में बाधा डालते हैं। संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ करना, समय पर समाधान सुनिश्चित करना और अधिक संतुलित व क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना IBC की विश्वसनीयता को पुनःस्थापित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: दिवाला एवं दिवालियापन संहिता को भारत में एक प्रमुख आर्थिक सुधार के रूप में सराहा गया। क्या हाल के घटनाक्रम संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता का संकेत देते हैं? उदाहरणों के साथ इसकी पुष्टि कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स;प्रश्न. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा हाल ही में समाचारों में आए 'दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचना पद्धति (स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स/S4A)' का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? (2017) (a) यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। उत्तर: (b) |

जैव विविधता और पर्यावरण

जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका

प्रिलिम्स के लिये:स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय (IPLC), पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, कांगो बेसिन, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF), OECM, नागोया प्रोटोकॉल, CBD, जैव विविधता प्रबंधन समितियाँ (BMC), वन अधिकार अधिनियम (FRA) की मान्यता, 2006, PESA, 1996, गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP), जैव विविधता विरासत स्थल (BHS), राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (NBSAP), पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ)। मेन्स के लिये:जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों (IPLC) की भूमिका। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वैश्विक स्तर पर संरक्षण कानून प्रायः स्वदेशी और स्थानीय समुदायों (IPLC) को बाहर रखते हैं, जिससे जैव विविधता संरक्षण में उनकी भूमिका को दरकिनार कर दिया जाता है। भारत में, वन अधिकार अधिनियम, 2006 IPLC अधिकारों को मान्यता देने की दिशा में एक कदम था, लेकिन राज्य के नेतृत्व वाले संरक्षण मॉडल अभी भी प्रचलित हैं।

- चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि भारत के संरक्षण प्रयास IPLC को अपनी भूमि के प्रबंधन और सुरक्षा में पूर्ण रूप से सशक्त बनाएँ।

जैवविविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदाय क्या भूमिका निभाते हैं?

- पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण: स्वदेशी जनजातियों के पास औषधीय पौधों, वन्यजीवों के व्यवहार और सतत् संसाधन उपयोग के विषय में पीढ़ियों पुरानी जानकारी होती है।

- उदाहरण के लिये, कानी जनजाति (केरल) अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिज़र्व में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिये पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करती है।

- समुदाय द्वारा संचालित वन संरक्षण: कई जनजातीय समुदाय पवित्र उपवनों और सामुदायिक अभ्यारण्यों के माध्यम से वनों की रक्षा करते हैं।

- उदाहरण के लिये, बिश्नोई समुदाय (राजस्थान) खेजड़ी वृक्ष और काले हिरण जैसे वन्यजीवों की रक्षा के लिये जाना जाता है।

- बीज संरक्षण: स्वदेशी कृषि पद्धतियाँ देशी फसल किस्मों और मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करती हैं।

- उदाहरण के लिये, ओडिशा और नागालैंड में जनजातियाँ मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिये लंबे समय तक खाली ज़मीन पर झूम कृषि करती हैं।

- वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व: कई जनजातीय समूह सांस्कृतिक परंपराओं का पालन करते हैं जो अत्यधिक शिकार पर रोक लगाते हैं और वन्यजीवों के साथ सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

- उदाहरण के लिये, सोलिगा जनजाति (कर्नाटक) बिलगिरी रंगना हिल्स (BRT) टाइगर रिज़र्व में बाघों और हाथियों के साथ रहती है।

जैव विविधता संरक्षण में स्वदेशी समुदायों की भूमिका को मान्यता देने वाले भारत के प्रमुख अधिनियम क्या हैं?

- जैविक विविधता अधिनियम (BDA), 2002: स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के माध्यम से, यह पहल स्थानीय पौधों, पशुओं और आवासों के संरक्षण को बढ़ावा देती है, साथ ही पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेज़ीकरण व संरक्षण के लिये समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

- FRA, 2006: अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (FRA), 2006 आदिवासियों एवं अन्य पारंपरिक वन समुदायों सहित वनवासियों के वन भूमि व प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है ताकि वनों का स्थायी प्रबंधन किया जा सके।

- ग्राम सभा सामुदायिक वन संसाधनों तक पहुँच का प्रबंधन, संरक्षण और विनियमन करके, सतत् उपयोग सुनिश्चित करके एवं वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों की रक्षा करके जैव विविधता के संरक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है।

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996: PESA, 1996,में यह प्रावधान है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का भूमि और प्राकृतिक संसाधनों, जिनमें वन व जल निकाय शामिल हैं, पर नियंत्रण होगा, जिससे संरक्षण प्रथाओं पर स्थानीय नियंत्रण सुनिश्चित होगा।

- संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) और पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम वन संरक्षण एवं सतत् संसाधन उपयोग के लिये स्थानीय समुदायों को शामिल करते हैं, जिसमें IPLC पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गैर-लकड़ी वन उत्पाद (NTFP) तथा ईंधन की लकड़ी का प्रबंधन करते हैं ।

- राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना (NBAP): NBAP सहभागी संरक्षण को बढ़ावा देती है, निर्णय लेने में जनजातीय समुदायों को शामिल करती है, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करती है और समुदाय आधारित पहलों को मज़बूत करती है।

प्रमुख वैश्विक पहलों ने IPLC की भूमिका को किस प्रकार मान्यता दी है?

- जैव विविधता अभिसमय (CBD) : वर्ष 2022 में अपनाया गया कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (GBF IPLC की भागीदारी पर ज़ोर देता है।

- लक्ष्य 3 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक वैश्विक भूमि और महासागरों के 30% हिस्से को स्वदेशी अधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ संरक्षित करना है ।

- लक्ष्य 22 न्याय तक उनकी पहुँच, भूमि स्वामित्व और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- जैव विविधता अभिसमय (CBD) के COP -16 ने जैव विविधता संरक्षण में IPLC की महत्त्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिये एक स्थायी सहायक निकाय की स्थापना की।

- नागोया प्रोटोकॉल (वर्ष 2010): CBD के तहत वर्ष 2010 में अपनाया गया नागोया प्रोटोकॉल, आनुवंशिक संसाधनों से लाभ के उचित बँटवारे को सुनिश्चित करता है और IPLC के पारंपरिक ज्ञान के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है।

- स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (वर्ष 2007): यह स्वदेशी व्यक्तियों के अधिकारों का विवरण देने वाला सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय साधन है, जो उनकी मान्यता , संरक्षण और संवर्धन के लिये न्यूनतम मानक निर्धारित करता है ।

- इसमें सांस्कृतिक पहचान, शिक्षा , स्वास्थ्य और रोज़गार सहित व्यक्तिगत एवं सामूहिक अधिकारों को शामिल किया गया है, तथा उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों में गैर-भेदभाव व प्रभावी भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है।

जैव विविधता संरक्षण में भारत स्थानीय समुदायों को और अधिक एकीकृत करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करना: भूमि अधिकार संबंधी मुद्दों का समाधान करके, अधिक वनवासियों को कानूनी मान्यता प्रदान करके, और CFR के दावों का त्वरित निपटान करते हुए ग्राम सभाओं को जैव विविधता प्रबंधन से संबंधित निर्णयों में शामिल कर FRA के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- संरक्षण योजना में स्थानीय ज्ञान की मान्यता: जैव विविधता रणनीतियों में स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदायों (IPLC) के पारंपरिक पारिस्थितिकीय ज्ञान (TEK) का दस्तावेज़ीकरण और एकीकरण किया जाना चाहिये। साथ ही, उनके संरक्षण अभ्यासों को साझा करने और बढ़ावा देने के लिये ऐसे मंच स्थापित किये जाने चाहिये, जो कानूनी और नीतिगत ढाँचे के भीतर कार्य करें।

- "30 बाई 30" एजेंडा में IPLC को शामिल करना: जबकि भारत वर्ष 2030 तक अपनी 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है, यह आवश्यक है कि इन क्षेत्रों की रूपरेखा और प्रबंधन में IPLC की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए।

- किसी भी नए संरक्षण क्षेत्र या पहल में IPLC की भागीदारी को प्राथमिकता देना चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि संरक्षण के नाम पर उनके अधिकारों का उल्लंघन न हो।

- शासन में पारंपरिक ज्ञान: सरकार और अनुसंधान संस्थाओं को IPLC के साथ मिलकर पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का दस्तावेज़ीकरण और संरक्षण करना चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उचित मुआवज़े के बिना इनका दोहन न किया जाए।

- जैव विविधता प्रबंधन समितियों को पूरी तरह से क्रियाशील और सशक्त किया जाना चाहिये, ताकि वे स्थानीय जैव विविधता से संबंधित निर्णय प्रक्रिया में भाग ले सकें।

- सामुदायिक संरक्षण परियोजनाओं के लिये वित्तीय समर्थन: समुदाय-प्रेरित संरक्षण परियोजनाओं के लिये निधि स्थापित की जानी चाहिये और IPLC को उनकी भूमि पर सतत् जैव विविधता संरक्षण रणनीतियाँ लागू करने के लिये प्रोत्साहन जैसे पारिस्थितिकीय प्रमाणन और कार्बन क्रेडिट प्रदान किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष

भारत की संरक्षण रूपरेखा अपनी समावेशी दृष्टिकोण के लिये वैश्विक स्तर पर विशिष्ट है, क्योंकि यह स्वदेशी लोग और स्थानीय समुदाय (IPLC) के अधिकारों को कानूनी रूप से मान्यता देती है। जैव विविधता संरक्षण को सामाजिक न्याय के साथ संतुलित करने के लिये वन अधिकार अधिनियम (FRA) जैसे कानूनों को सुदृढ़ करना और ग्राम सभाओं व जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के माध्यम से भागीदारीपूर्ण शासन सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: चर्चा कीजिये कि भारत की कानूनी और नीतिगत रूपरेखाओं ने समावेशी जैव विविधता संरक्षण को किस प्रकार प्रोत्साहित किया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रारंभिकप्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (a)तीसरी अनुसूची (b)पाँचवी अनुसूची (c)नौवीं अनुसूची (d)बारहवीं अनुसूची उत्तर: (b) प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? (2013) (a)राज्य वन विभाग (b)जिला कलक्टर/उपायुक्त (c)तहसीलदार/खण्ड विकास अधिकारी/मण्डल राजस्व अधिकारी (d)ग्राम सभा उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. भारत सरकार औषधि के पारंपरिक ज्ञान को औषधि कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (2019) |