जैव विविधता और पर्यावरण

भारत और आर्कटिक क्षेत्र की बदलती गतिशीलता

प्रिलिम्स के लिये:आर्कटिक, उत्तरी समुद्री मार्ग, MAHASAGAR, राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र मेन्स के लिये:आर्कटिक में भू-राजनीतिक परिवर्तनों और उनके वैश्विक प्रभावों, आर्कटिक शासन में भारत की भूमिका तथा उसकी आर्कटिक नीति। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

आर्कटिक, जो अब तक वैज्ञानिक सहयोग का एक शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा है, तेज़ी से एक भू-राजनीतिक और सैन्य सीमांत के रूप में उभर रहा है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है, जो विशेष रूप से उत्तरी समुद्री मार्ग जैसी नई समुद्री मार्गों को खोल रहा है, जिससे वाणिज्यिक हित और सैन्य उपस्थिति दोनों में वृद्धि हो रही है।

आर्कटिक का भू-राजनीतिक परिदृश्य कैसे विकसित हुआ है?

- जलवायु परिवर्तन और संसाधनों तक पहुँच: NSR का खुलना, जो पहले केवल गर्मियों के कुछ महीनों के दौरान ही पारगम्य था, अब लगभग पूरे वर्ष चलने योग्य वैश्विक व्यापार मार्ग बन गया है।

- इस समुद्री यातायात में वृद्धि आर्कटिक के अब तक अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों, जैसे कि तेल, गैस एवं खनिजों, से संबंधित है।

- व्यवसायीकरण और सैन्यीकरण: आर्कटिक देशों द्वारा पुराने सैन्य अड्डों को पुनः सक्रिय किया जा रहा है, पनडुब्बियाँ तैनात की जा रही हैं, और शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है।

- आर्कटिक ने व्यावसायिक और सैन्य हितों को विशेष रूप से रूस (आक्रामक सैन्य तैनातियाँ), चीन (आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव), और अमेरिका (ग्रीनलैंड पर नवकेंद्रित ध्यान) के द्वारा आकर्षित किया है।

- यह क्षेत्र एक वैज्ञानिक साझा संसाधन से बदलकर वैश्विक शक्ति संघर्ष का केंद्र बनने वाला एक भू-राजनीतिक संकट क्षेत्र बनता जा रहा है।

- भारत पर संभावित प्रभाव: सैन्यीकृत आर्कटिक NSR के माध्यम से व्यापार को पुनर्निर्देशित करके भारत के समुद्री हितों को कमज़ोर कर सकता है, जिससे हिंद महासागर मार्गों की प्रासंगिकता कम हो सकती है।

- यह परिवर्तन भारत की MAHASAGAR (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिये पारस्परिक और समग्र उन्नति) दृष्टि को क्षेत्रीय संपर्कता के संदर्भ में खतरे में डाल सकता है और इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम ऑर्डर में उसकी भूमिका को कमज़ोर कर सकता है।

- यूक्रेन संघर्ष के बीच रूस के साथ भारत के मज़बूत संबंधों ने नॉर्डिक देशों के बीच चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- ये संबंध आर्कटिक देशों के साथ भारत की घनिष्ठ साझेदारी स्थापित करने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि ये देश रूस के साथ भारत की कथित रणनीतिक निकटता को लेकर सतर्क हैं।

आर्कटिक

- परिचय: आर्कटिक एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्कटिक सर्कल के ऊपर, 66° 34' उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। इसमें आर्कटिक महासागर और उससे सटे भूभाग शामिल हैं, तथा इसका केंद्र उत्तरी ध्रुव (नॉर्थ पोल) है।

- इस क्षेत्र में आठ आर्कटिक राज्यों के क्षेत्र शामिल हैं: कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका, जो मिलकर आर्कटिक परिषद का गठन करते हैं।

- आर्कटिक में लगभग 4 मिलियन निवासी रहते हैं, जिनमें से लगभग दसवाँ हिस्सा स्थानीय लोगों का हैं।

- महत्त्व: यह प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है जिसमें कोयला, हीरे, जस्ता और दुर्लभ मृदा धातुएँ शामिल हैं, तथा ग्रीनलैंड में विश्व के दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग एक-चौथाई हिस्सा मौजूद है।

- चूंकि भारत तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है, इसलिये आर्कटिक की पिघलती बर्फ इन संसाधनों को अधिक सुलभ बनाती है, जिससे संभवतः भारत की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताएँ पूरी हो सकती हैं।

- भौगोलिक दृष्टि से, आर्कटिक महासागरीय धाराओं को नियंत्रित करता है और सौर विकिरण को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में मदद मिलती है।

- पर्यावरणीय दृष्टि से, आर्कटिक की पिघलती बर्फ हिमालय में होने वाले हिमनद परिवर्तनों से जुड़ी हुई है, जो भारत की जल सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

आर्कटिक के प्रति भारत का दृष्टिकोण क्या है?

- ऐतिहासिक सहभागिता: भारत की आर्कटिक सहभागिता वर्ष 1920 में स्वालबार्ड संधि पर हस्ताक्षर के साथ शुरू हुई ।

- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केन्द्र (NCPOR) भारत की आर्कटिक अध्ययन हेतु अग्रणी एजेंसी है।

- वैज्ञानिक अभियान: भारत का आर्कटिक क्षेत्र में जुड़ाव वर्ष 2007 में अपने पहले वैज्ञानिक अभियान के साथ शुरू हुआ, जिसमें जैविक विज्ञान, महासागर और वायुमंडलीय विज्ञान तथा हिमनद विज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- वर्ष 2008 में, भारत ने स्वालबार्ड आर्कटिक अनुसंधान बेस पर हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की ।

- हिमाद्रि प्रत्येक वर्ष 180 दिनों तक मानव-संचालित रहता है। भारत ने वर्ष 2007 से अब तक आर्कटिक में 13 अभियानों का संचालन किया है।

- इसके बाद वर्ष 2014 में कोंग्सफ्योर्डन में इंडआर्क वेधशाला की स्थापना की गई, जो भारत की पहली मल्टी-सेंसर मूर्ड वेधशाला थी।

- वर्ष 2016 में, भारत ने ग्रुवेबडेट में अपनी सबसे उत्तरी वायुमंडलीय प्रयोगशाला स्थापित की, जो बादलों, वर्षा, प्रदूषकों और वायुमंडलीय मापदंडों का अध्ययन करने के लिये सुसज्जित है।

- आर्कटिक परिषद: भारत वर्ष 2013 में आर्कटिक परिषद का पर्यवेक्षक राष्ट्र बन गया और उसने इसके छह कार्य समूहों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

- भारत आर्कटिक ऊर्जा शिखर सम्मेलन, आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय और टास्क फोर्स की बैठकों में भी शामिल रहा है ।

- वर्ष 2008 में, भारत ने स्वालबार्ड आर्कटिक अनुसंधान बेस पर हिमाद्रि अनुसंधान स्टेशन की स्थापना की ।

- भारत की वर्ष 2022 आर्कटिक नीति: भारत की आर्कटिक नीति वैज्ञानिक, जलवायु और पर्यावरण अनुसंधान को मज़बूत करने, समुद्री एवं आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है।

- इसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की समझ को गहरा करना, आर्कटिक बर्फ पिघलने के विश्लेषण को बढ़ाना और ध्रुवीय क्षेत्रों एवं हिमालय के बीच संबंधों का पता लगाना है ।

- नीति का उद्देश्य आर्कटिक देशों के साथ गहन सहयोग को बढ़ावा देना, आर्कटिक परिषद में भारत की भागीदारी बढ़ाना तथा आर्कटिक शासन एवं भू-राजनीति की समझ में सुधार करना है।

आर्कटिक के प्रति भारत के दृष्टिकोण में क्या खामियाँ हैं?

- स्पष्ट रणनीति का अभाव: भारत के पास इस क्षेत्र के भू-राजनीतिक और आर्थिक महत्त्व को संबोधित करने वाली दीर्घकालिक रणनीति का अभाव है। स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह आर्कटिक में बढ़ते सैन्यीकरण और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से संबोधित नहीं करता है।

- सीमित आर्थिक सहभागिता: भारत ने संसाधन निष्कर्षण, शिपिंग और पर्यटन जैसे आर्कटिक व्यवसाय के अवसरों में निजी क्षेत्र की भागीदारी सीमित कर दी है, जिससे इसकी वाणिज्यिक सहभागिता अविकसित रह गई है।

- इसके अतिरिक्त, भारत ने NSR का लाभ नहीं उठाया है तथा बर्फ पिघलने और जलवायु परिवर्तन के कारण इसके बढ़ते महत्त्व के बावजूद इसे अपनी व्यापक आर्थिक रणनीति में एकीकृत करने में विफल रहा है ।

- चीन की बढ़ती मौजूदगी और उसकी ध्रुवीय रेशम मार्ग पहल भारत की आर्कटिक रणनीति को चुनौती देती है। भारत की नीति को इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के आर्थिक और सुरक्षा निहितार्थों को संबोधित करने की आवश्यकता है ।

- अविकसित बुनियादी ढाँचे पर ध्यान: भारत ने आर्कटिक बुनियादी ढाँचे और शिपिंग कनेक्टिविटी में महत्त्वपूर्ण अवसरों की अनदेखी की है ।

- जैसे-जैसे आर्कटिक समुद्री मार्ग अधिक महत्त्वपूर्ण होते जा रहे हैं, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में भारत की सीमित भागीदारी और शिपिंग उपक्रमों की अनुपस्थिति, क्षेत्र की बढ़ती अर्थव्यवस्था में उसे नुकसान में डाल रही है।

- स्वदेशी लोगों के साथ सहभागिता का अभाव: भारत ने स्वदेशी समुदायों के साथ सहभागिता के लिये स्पष्ट नीतियाँ विकसित नहीं की हैं, जो ज़िम्मेदार विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सीमित अनुसंधान केंद्र: हिमाद्रि और इंडआर्क के माध्यम से आर्कटिक में भारत का अनुसंधान महत्त्वपूर्ण है, लेकिन इसमें आर्कटिक जैव विविधता, समुद्री प्रदूषण एवं जलवायु-प्रेरित प्रवास जैसे उभरते क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है।

भारत को अपनी आर्कटिक रणनीति को कैसे पुनःसंयोजित करना चाहिये?

- आर्कटिक संलग्नता को संस्थागत रूप देना: विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय में विशेष आर्कटिक डेस्क की स्थापना करना, नियमित अंतर-संस्थागत समन्वय सुनिश्चित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़कर व्यापक आर्कटिक रणनीति तैयार करने के लिये रणनीतिक थिंक टैंकों को शामिल करना।

- आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती सैन्यीकरण की प्रवृत्ति के साथ, ऐसी ही प्रवृत्तियाँ अंटार्कटिका में भी उभर सकती हैं; भारत को दोनों ध्रुवों पर भविष्य के भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिये एक समग्र ध्रुवीय नीति की आवश्यकता है।

- आर्कटिक देशों के साथ संरेखण: भारत को एक आर्कटिक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करना चाहिये, जो स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय समाधान और जहाज़ मरम्मत और जहाज़ पुनर्चक्रण सहित बर्फ-सुरक्षित बुनियादी अवसरंचना के विकास पर केंद्रित हो।

- यह स्थायी आर्कटिक सहभागिता को समर्थन देगा, साथ ही भारत की समुद्री क्षमताओं और हरित नवाचार को भी बढ़ावा देगा।

- आर्कटिक संपर्क को सुदृढ़ करना: भारत-रूस-नॉर्डिक शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना करना, जो उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के साथ हरित शिपिंग पर केंद्रित हो।

- चेन्नई–व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री कॉरिडोर (EMC) अब एक सामरिक समुद्री मार्ग बन गया है, जो भारत के पूर्वी तट को रूस के दूरपूर्वी क्षेत्र से जोड़ता है। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के अलावा, यह रूस के उत्तरी समुद्री मार्ग (NSR) के माध्यम से आर्कटिक क्षेत्र के लिये गेटवे के रूप में भूमिका निभाता है।

- यह भारत को ऊर्जा आयातों में विविधता लाने और आर्कटिक देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे भारत को उभरते हुए ध्रुवीय आपूर्ति शृंखलाओं में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित किया जाता है।

- नीली अर्थव्यवस्था संधि: भारत आर्कटिक नीली अर्थव्यवस्था संधि का प्रस्ताव कर सकता है, जो आर्थिक विकास और समुद्री संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करेगा।

- यह संधि सतत् संसाधन निष्कर्षण, समुद्री स्थानिक नियोजन और मछली पालन प्रबंधन के लिये एक ढाँचा तैयार करेगी।

- महासागर प्रशासन (SAGAR, IPOI) में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, भारत आर्कटिक विकास के माध्यम से महासागर के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये बहुपक्षीय प्रयासों का नेतृत्व कर सकता है।

- आर्कटिक निगरानी: भारत को अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक आर्कटिक सैटेलाइट प्रणाली विकसित करनी चाहिये, जो हिम, वन्यजीव, प्रदूषण और संसाधनों के निष्कर्षण की वास्तविक समय में निगरानी कर सके। यह प्रणाली आँकड़ों की साझेदारी एवं विशेषज्ञता के माध्यम से आर्कटिक देशों को सहयोग प्रदान करेगी, जिससे भारत की जलवायु अनुसंधान में भूमिका और अधिक सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष

विज्ञान और जलवायु कूटनीति पर आधारित भारत की वर्तमान आर्कटिक स्थिति सहयोग के युग में उपयुक्त थी। लेकिन जैसे-जैसे आर्कटिक शक्ति का रंगमंच बनता जा रहा है, भारत अगर उद्देश्य के साथ स्वयं को नहीं बदलता है तो रणनीतिक रूप से अप्रासंगिक होने का जोखिम उठा रहा है। निष्क्रिय पर्यवेक्षक से सक्रिय हितधारक की ओर बदलाव अब आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: आर्कटिक, जो कभी वैज्ञानिक सहयोग का क्षेत्र था, अब रणनीतिक प्रतिद्वंद्विता का क्षेत्र बन गया है। इस बदलाव का जवाब देने के लिये भारत की तत्परता का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. ‘मेथैन हाइड्रेट’ के निक्षेपों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? ( 2019)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. आर्कटिक की बर्फ और अंटार्कटिक के ग्लेशियरों का पिघलना किस तरह से अलग-अलग ढंग से पृथ्वी पर मौसम के स्वरूप और मनुष्य की गतिविधियों पर प्रभाव डालते हैं? स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. आर्कटिक सागर में तेल की खोज और इसके संभावित पर्यावरणीय परिणामों के आर्थिक महत्त्व क्या हैं? (2015) |

आपदा प्रबंधन

भारत में अग्नि सुरक्षा

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016, भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016। मेन्स के लिये:भारत में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रावधान, भारत में शहरी अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बनने वाले मुद्दे, भारत में अग्नि सुरक्षा में सुधार के उपाय। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

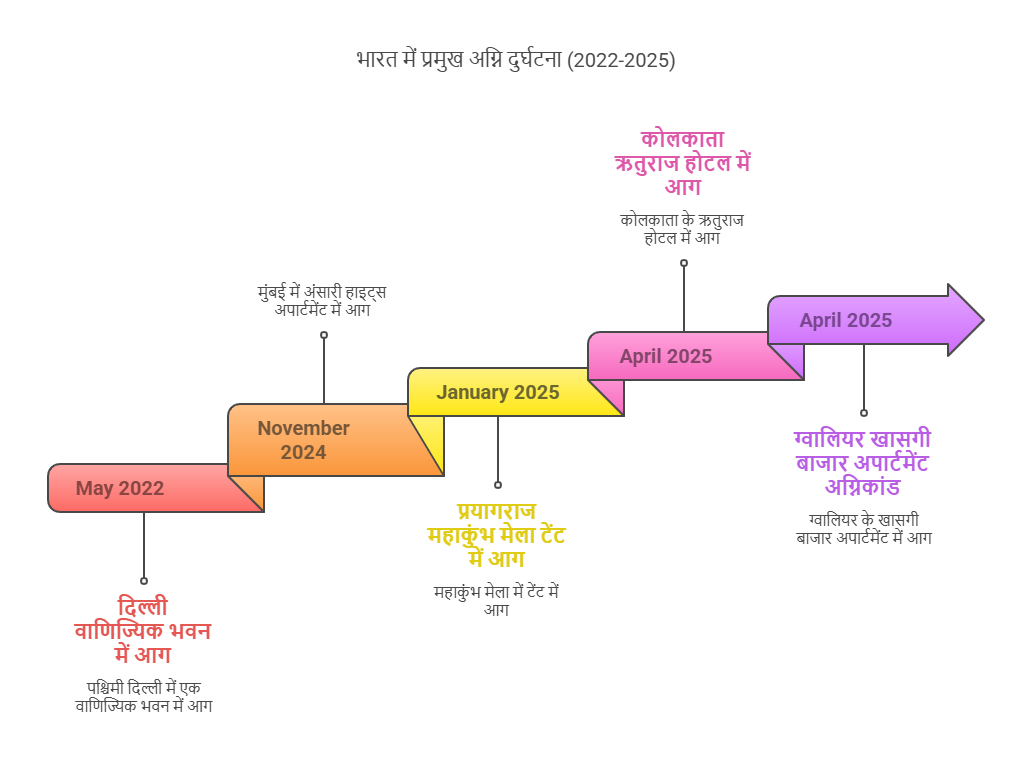

हाल ही में पूरे भारत में भीड़भाड़ वाले भवनों में अग्नि दुर्घटनाएँ चिंताजनक रूप से आम होती जा रही हैं, जैसे कोलकाता के एक होटल में लगी आग जिसमें बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हुई और अजमेर में अग्नि दुर्घटना में 4 लोगों की जान चली गई।

नोट: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की "भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (ADSI)" रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में 7,500 से अधिक अग्नि दुर्घटनाओं में 7,435 लोगों की मृत्यु हुई।

- अग्निशमन सेवा एक राज्य का विषय है और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(W) के तहत बारहवीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के कार्य के रूप में शामिल किया गया है।

भारत में प्रमुख अग्नि दुर्घटनाएँ

शहरी क्षेत्रों में घातक अग्नि घटनाएँ क्यों अधिक होती हैं?

- शहरीकरण और अवसरंचना के मुद्दे:

- अवैध निर्माण: अनधिकृत भवन 3 मीटर की सेटबैक नियम का उल्लंघन करते हैं, जिससे वेंटिलेशन और अग्निशमन वाहन की पहुँच बाधित होती है। यहाँ तक कि स्वीकृत भवनों में भी प्रायः अग्नि-प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता, साथ ही पुरानी वायरिंग और ओवरलोडेड सिस्टम आग लगने का खतरा बढ़ा देते हैं।

- निम्न स्तरीय शहरी नियोजन: भीड़भाड़ वाली बस्तियों और संकरी गलियों के कारण अग्निशमन वाहनों के पहुँचने में देरी होती है तथा बचाव कार्यों में बाधा आती है। जबकि राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के अनुसार 15 मीटर से ऊँचे भवनों में कम से कम 1 मीटर चौड़ाई वाली दो बंद सीढ़ियों का होना अनिवार्य है, लेकिन कई पुराने भवनों में केवल एक ही सीढ़ी होती है, जो आग लगने की स्थिति में जानलेवा साबित होती है।

- शासन संबंधी चुनौतियाँ:

- राजनीतिक हस्तक्षेप: अवैध कॉलोनियों को अक्सर चुनावों के दौरान अग्नि सुरक्षा उन्नयन के बिना नियमित कर दिया जाता है, जबकि दिल्ली के वर्ष 2019 अग्नि सुरक्षा संशोधन जैसे सख्त नियमों को बिल्डरों के दबाव में वापस ले लिया गया है।

- जन-जागरूकता का अभाव: निवासी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अक्सर अग्नि सुरक्षा अभ्यासों की अनदेखी करते हैं और निकासी मार्गों से अपरिचित होने के कारण फँस जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वाणिज्यिक स्थलों का उपयोग सीढ़ियों में भंडारण या तहखानों में अवैध फैक्ट्रियों के रूप में किया जाता है।

- औद्योगिक और वाणिज्यिक उपेक्षाएँ:

- खराब मशीनरी और रखरखाव की कमी: कार्यस्थलों पर अधिक गर्म हो चुकी मशीनें या बिना रखरखाव वाले हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (HVAC) सिस्टम।

- खतरनाक पदार्थों का असुरक्षित संचालन: फैक्ट्रियों में रसायनों का फैलाव या गैस का रिसाव, जो विस्फोट का कारण बन सकते हैं।

- जलवायु-जनित खतरे:

- भीषण गर्मी: जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न अत्यधिक गर्मी के चलते एयर कंडीशनरों का अत्यधिक उपयोग होता है, जिससे विद्युत प्रणालियाँ ओवरलोड हो सकती हैं और कुछ मामलों में AC कम्प्रेसर फटने जैसी घटनाएँ होती हैं, जो शहरी क्षेत्रों में अग्निकाँड की आशंका को बढ़ा देती हैं।

भारत में प्रमुख अग्नि सुरक्षा नियम क्या हैं?

- राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC): राष्ट्रीय भवन संहिता, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा विकसित किया गया है, पहली बार वर्ष 1970 में प्रस्तुत की गई थी, और इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2016 में जारी किया गया था।

- यह भारत में अग्नि सुरक्षा के लिये प्रमुख मानक के रूप में कार्य करता है, जो भवनों के सामान्य निर्माण, रखरखाव, निकासी मार्गों और अग्नि सुरक्षा उपायों पर दिशानिर्देश प्रदान करता है।

- राज्य सरकारों को न्यूनतम अग्नि सुरक्षा और बचाव प्रोटोकॉल पर इसकी सिफारिशों को अपने स्थानीय उपविधियों में शामिल करना आवश्यक है।

- मॉडल बिल्डिंग उपनियम 2016: यह अपने प्रमुख प्रावधानों जैसे निर्माण के लिये अग्निरोधी सामग्रियों का उपयोग, अग्नि अलार्म और पहचान प्रणालियों की स्थापना, धुआँ जमा होने से बचने के लिये पर्याप्त प्राकृतिक प्रकाश और वेंटिलेशन आदि के माध्यम से अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005: यह अधिनियम भवनों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये बनाया गया है और सभी राज्यों द्वारा इसका पालन किया जाना आवश्यक है, ताकि अग्नि सुरक्षा और रोकथाम से संबंधित कानूनों को समेकित और अद्यतन किया जा सके।

- राज्य के लिये अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के रखरखाव हेतु मॉडल विधेयक, 2019: यह राज्यों को अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु एक आदर्श ढाँचा प्रदान करता है।

- राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिये योजना 2023: 15 वें वित्त आयोग द्वारा राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत करने के लिये 5,000 करोड़ रुपये की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे वर्ष 2023 में लॉन्च किया गया था।

- अग्नि सुरक्षा सप्ताह: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश भर में अग्नि की रोकथाम और सुरक्षा प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये 21 से 25 अप्रैल तक अखिल भारतीय 'अग्नि सुरक्षा सप्ताह' मना रहा है।

- NDMA दस्तावेज़: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (अधिशेष MD) ने भी घर, कारखाने और विभाग में अग्नि सुरक्षा के संबंध में दस्तावेज़ जारी किये हैं ।

शहरी क्षेत्र को अग्निरोधी कैसे बनाया जा सकता है?

- अवशेष का आधुनिकीकरण:

- स्मार्ट आर्किटेक्चर: कम पाइपलाइन वाले क्रोमियम फायर इंजन तक पहुँच में सहायता प्रदान की जाती है, जबकि स्थापत्य डिटेक्शन, स्व-विनियमन प्लेसमेंट और अग्नि प्रतिरोधी सामग्री अग्नि सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। इंस्टिट्यूशन में रिट्रैक्टेबल सीढ़ियाँ अतिरिक्त आपातकालीन निकास उपलब्ध कराती हैं।

- अग्निरोधी का पुनरुद्धार: अग्निरोधक का पुनरुद्धार (जैसे अग्निरोधी पेंट, कोटिंग्स और आश्रम) के साथ अग्निरोधक का पुनरुद्धार करने से आग गति और तीव्रता को कम किया जा सकता है।

- कार्मिक व्यवस्था का पुनर्निर्धारण:

- अधिक श्वास उपकरण: अग्निशमन कर्मियों के लिये श्वास उपकरणों की संख्या में वृद्धि करने से यह सुनिश्चित होगा कि अधिक अग्निशमन कर्मी धुएँ से भरी इमारतों में बिना दम घुटे बचाव कार्य करने के लिये प्रवेश कर सकेंगे।

- सुरक्षित औद्योगिक प्रतिष्ठान:

- औद्योगिक जोखिम प्रबंधन: कंपनी को खतरनाक गोदामों के उपयोग को समाप्त करना चाहिये और सुरक्षित स्टॉक स्टॉक अपनाना चाहिये, यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आग लगने की स्थिति में योगदान देने वाले किसी भी रसायन या पदार्थ को सख्त सुरक्षा उपायों के उपयोग में लिया जाए।

- जलवायु परिवर्तन:

- नवीनताएँ: अग्निरोधक के रूप में हरित स्थान, अग्निशमन भंडारों के लिये जल पुनर्चक्रण प्रणालियाँ तथा अग्नि जोखिमों का पूर्वानुमान करने के लिये पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, अग्नि निवारण और प्रतिक्रिया रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं।

निष्कर्ष:

घातक शहरी आग का खतरा स्थिर नहीं है - यह जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या घनत्व और तकनीकी जटिलता के साथ विकसित होता है। हालाँकि, शहर शक्तिहीन नहीं हैं। नवाचार, सहयोग और सक्रिय शासन को अपनाकर, शहरी क्षेत्र आग के प्रति प्रतिरोधी पारिस्थितिकी तंत्र में बदल सकते हैं जो कल की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। आग के प्रति प्रतिरोधी शहरों का खाका मौजूद है; अब इसे बनाने का समय आ गया है।

| दृष्टि मेन्स प्रश्न: अनियोजित शहरीकरण और जनसंख्या घनत्व ने भारतीय शहरों में आग के खतरों को बढ़ा दिया है। उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये |

शासन व्यवस्था

पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना, टिहरी बाँध, अनुच्छेद 262, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956, अंतर्राज्यीय परिषद, PMKSY। मेन्स के लिये:पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद, अंतर्राज्यीय जल विवाद और समाधान। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को अतिरिक्त 4,500 क्यूसेक जल छोड़ने के निर्णय का विरोध किया है।

- इस बीच, हरियाणा ने अपने हिस्से को सुरक्षित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय जाने की धमकी दी है, जिससे भाखड़ा नंगल बाँध के जल को लेकर दशकों पुरानी विवाद और बढ़ गया है।

पंजाब-हरियाणा जल बँटवारा विवाद के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वर्तमान संकट: हरियाणा ने भाखड़ा-नंगल परियोजना से 8,500 क्यूसेक्स जल की मांग की, जो उसकी वर्तमान आवंटन से 4,500 क्यूसेक्स अधिक था। पंजाब ने इंकार किया, जिसके बाद BBMB को हस्तक्षेप करना पड़ा।

- BBMB की बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली ने अतिरिक्त जल छोड़ने के पक्ष में मतदान किया।

- पंजाब ने अतिरिक्त जलद्वार खोलने से इंकार कर दिया है, जिसके कारण हरियाणा ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है।

- BBMP की भूमिका: वर्ष 1996 में पंजाब के विभाजन से पहले, भाखड़ा-नंगल परियोजना का प्रबंधन पंजाब द्वारा किया जाता था। वर्ष 1966 में, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत भाखड़ा प्रबंधन बोर्ड (BMB) का गठन किया गया था ताकि परियोजना का संचालन किया जा सके और यह पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश को लाभ पहुँचा सके।

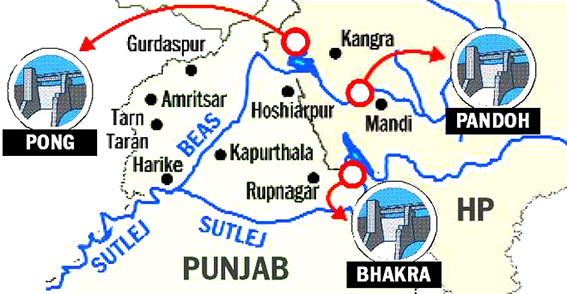

- वर्ष 1976 में BMB का नाम बदलकर BBMB रखा गया। यह अब भाखड़ा बाँध (हिमाचल), नंगल बाँध (पंजाब), ब्यास-सतलुज लिंक परियोजना (पंडोह बाँध) और पोंग बाँध का प्रबंधन करता है।

- भाखड़ा नंगल बाँध: इसमें सतलुज नदी पर दो अलग-अलग लेकिन पूरक बाँध शामिल हैं अर्थात् हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बाँध और नांगल बाँध (पंजाब में 10 किमी नीचे)।

- यह टिहरी बाँध के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊँचा बाँध है और इसका जलाशय गोबिंद सागर के नाम से जाना जाता है।

- यह तीन राज्य सरकारों राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का संयुक्त उद्यम है।

- हरियाणा के गठन के बाद, हरियाणा का हिस्सा उपलब्ध कराने के लिये सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन पंजाब के विरोध के कारण यह अधूरा रह गया।

पंजाब और हरियाणा जल संकट का सामना क्यों कर रहे हैं?

- भूजल में कमी: पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में भूजल में कमी एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है जहाँ निष्कर्षण दर क्रमशः 66, 51 और 34% पुनर्भरण दर से अधिक हो गई है ।

- जल स्तर में गिरावट: भाखड़ा, पोंग और रंजीत सागर जैसे बांधों में जल स्तर में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है, जिसका कारण हिमालय में बर्फबारी में कमी है, जो इन नदियों को पोषण प्रदान करती है।

- कृषि पद्धतियाँ: अधिक जल की आवश्यकता वाली फसलों, विशेषकर चावल ने भूजल स्तर को और खराब कर दिया है ।

- पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में विद्युत और मुफ्त जल पर सब्सिडी से अनियमित पम्पिंग को बढ़ावा मिलता है ।

- सिंधु जल संधि (वर्ष1960): इस संधि ने पंजाब और अन्य राज्यों में सिंचाई के लिये महत्त्वपूर्ण पश्चिमी नदियों (सिंधु, चिनाब, झेलम) तक भारत की पहुँच को सीमित कर दिया, जिससे क्षेत्रीय जल तनाव उत्पन्न हो गया ।

- शहरी एवं औद्योगिक मांग में वृद्धि: चंडीगढ़, गुरुग्राम और लुधियाना जैसे शहरों में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के कारण घरेलू जल मांग में वृद्धि हुई है, जबकि ताप विद्युत संयंत्रों व उद्योगों के कारण सीमित जल संसाधनों पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।

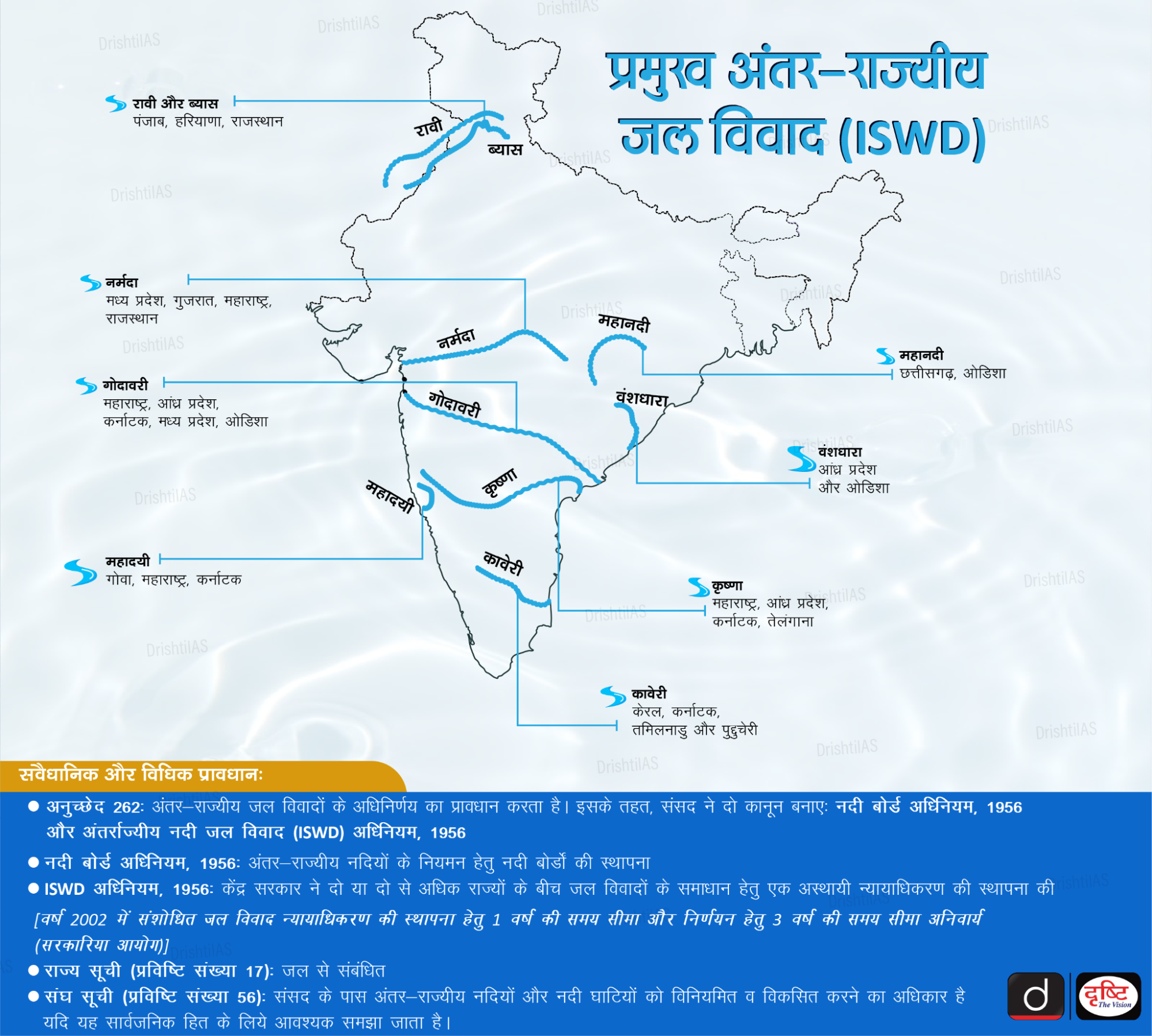

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद क्या है?

- अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद तब उत्पन्न होते हैं जब दो या दो से अधिक राज्य अपनी सीमाओं के पार प्रवाहित होने वाली नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर असहमत होते हैं।

- कारण:

- नदी तटीय अधिकार : समान जल वितरण को लेकर ऊपरी और निचले राज्यों के बीच संघर्ष ।

- जल बँटवारा समझौते : समझौतों में अस्पष्टता अक्सर विवादों को बढ़ावा देती है, जब एक राज्य असमान हिस्से या अनुचित आवंटन से व्यथित महसूस करता है।

- जल की कमी और जलवायु परिवर्तन : सूखे और बदलते मौसम पैटर्न के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।

- राजनीतिक और चुनावी कारणों से विवाद समाधान जटिल हो जाता है ।

- कृषि बनाम उद्योग: कृषि और औद्योगिक जल आवश्यकताओं के बीच तनाव ।

- आर्थिक असमानताएँ : बेहतर बुनियादी ढाँचे वाले धनी राज्यों में जल की उपलब्धता अधिक है।

- कानूनी विलंब : न्यायाधिकरणों या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कारण समाधान में देरी होती है।

- संवैधानिक प्रावधान:

- संघ सूची की प्रविष्टि 56: यह संघ सरकार को अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने और विकसित करने का अधिकार प्रदान करती है, जैसा कि संसद द्वारा सार्वजनिक हित के लिये आवश्यक समझा जाए।

- समवर्ती सूची की प्रविष्टि 32: यह यंत्रचालित जहाज़ों के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्गों पर परिवहन और नौवहन तथा ऐसे जलमार्गों पर सड़क के नियम से संबंधित है ।

- राज्य सूची की प्रविष्टि 17: यह जल से संबंधित है तथा इसमें जल आपूर्ति, सिंचाई, नहरें, जल निकासी, तटबंध, जल भंडारण और जल विद्युत जैसे पहलू शामिल हैं ।

- विवाद समाधान प्रावधान:

- संविधान: अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल से संबंधित विवादों के मामले में :

- संसद को किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवाद या शिकायत के निपटारे के लिये कानून बनाने का अधिकार है ।

- संसद कानून के माध्यम से यह निर्दिष्ट कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही किसी अन्य न्यायालय को ऊपर उल्लिखित विवादों या शिकायतों पर अधिकार क्षेत्र होगा।

- वैधानिक: अनुच्छेद 262 के अनुसार, संसद ने निम्नलिखित अधिनियम बनाए हैं:

- नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: इसने केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिये बोर्डों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान किया। अब तक, इस अधिनियम के तहत कोई भी नदी बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है।

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यदि कोई राज्य एक न्यायाधिकरण की मांग करता/करते हैं, तो केंद्र सरकार को पहले परामर्श के माध्यम से समस्या का समाधान करने का प्रयास करना चाहिये। यदि यह प्रयास विफल रहता है, तो फिर न्यायाधिकरण का गठन किया जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा दिये गए पंचाट या सूत्र पर प्रश्न नहीं उठाएगा, लेकिन वह न्यायाधिकरण के कार्यकलापों पर प्रश्न उठा सकता है।

- इसे वर्ष 2002 में संशोधित किया गया था, जिसमें जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समयसीमा और निर्णय सुनाने के लिये तीन वर्ष की समयसीमा निर्धारित की गई थी, जैसा कि सरकारिया आयोग की सिफारिशों में उल्लेख किया गया है।

- संविधान: अनुच्छेद 262 के अनुसार, जल से संबंधित विवादों के मामले में :

- प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद:

अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का समाधान कैसे किया जाए?

- संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन करना चाहिये ताकि अनुपालन न करने पर दंड (जैसे केंद्रीय निधि में कमी) और एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जा सके (जैसा कि वर्ष 2019 के संशोधन में प्रस्तावित किया गया है), जिसमें विशिष्ट बेंच हों।

- सहकारी संघवाद और मध्यस्थता: मुकदमेबाज़ी से पहले मध्यस्थता और वार्ता की प्रक्रिया को शुरू करनी चाहिये, जिसमें निष्पक्ष मध्यस्थों जैसे कि सेवानिवृत्त न्यायधीश और जलविज्ञानी शामिल हों, साथ ही प्रधानमंत्री-नेतृत्व वाले अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों के माध्यम से राजनीतिक संवाद भी हो।

- वैज्ञानिक जल प्रबंधन: ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई के लिये सब्सिडी प्रदान करनी चाहिये (PMKSY के समान) और सूखा-प्रवण क्षेत्रों में जल की अधिक खपत करने वाली फसलों जैसे गन्ने की जगह फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिये।

- वर्षा जल संचयन: जलभृत पुनर्भरण करने के लिये एक राष्ट्रीय नीति लागू करनी चाहिये और भूमिगत जल के अत्यधिक निष्कर्षण (जैसे, पंजाब के घटते संसाधन) पर जुर्माना लगाकर सतत् जल उपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

- भारत-भूतल जल संसाधन अनुमान प्रणाली (IN-GRES), जो भूमिगत जल निष्कर्षण को ट्रैक और मानचित्रित करती है, को इसके महत्त्व के आधार पर प्रभावी जल प्रबंधन के लिये देशभर में लागू किया जाना चाहिये।

- संतुलित अवसंरचना विकास: सभी राज्यों के हितों को संतुलित करते हुए समान जल अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना चाहिये, जबकि जलवायु परिवर्तन और नदी प्रवाह में परिवर्तन के मध्य बड़े पैमाने पर संरचनाओं पर निर्भरता कम करने के लिये विकेन्द्रीयकरण आधारित संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिये।

निष्कर्ष

पंजाब-हरियाणा जल विवाद अंतर्राज्यीय नदी जल वितरण की जटिलताओं को उजागर करता है, जो कानूनी, राजनीतिक और पर्यावरणीय चुनौतियों द्वारा बढ़ाया गया है। प्रभावी समाधान के लिये संस्थागत ढाँचों को सशक्त बनाना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक जल प्रबंधन को लागू करना, और सभी राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान अवसंरचना विकास सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि सतत् जल उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के कारणों और चुनौतियों की जाँच कीजिये। समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिये मौजूदा कानूनी और संस्थागत ढाँचे को कैसे मज़बूत किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. अंतर-राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिये। ( 2013) |