शासन व्यवस्था

पंचायत उन्नति सूचकांक

प्रिलिम्स के लिये:पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI), राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, राष्ट्रीय संकेतक ढाँचा, 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, भौगोलिक सूचना प्रणाली मेन्स के लिये:PRI का वित्तीय सशक्तीकरण, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित मुद्दे, सतत् विकास लक्ष्य |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (24 अप्रैल) पर पंचायत उन्नति सूचकांक (PAI) को स्थानीय शासन को सशक्त बनाने और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) से संबद्ध विषयों पर 2.16 लाख पंचायतों की रैंकिंग करके विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम बताया।

पंचायत उन्नति सूचकांक क्या है?

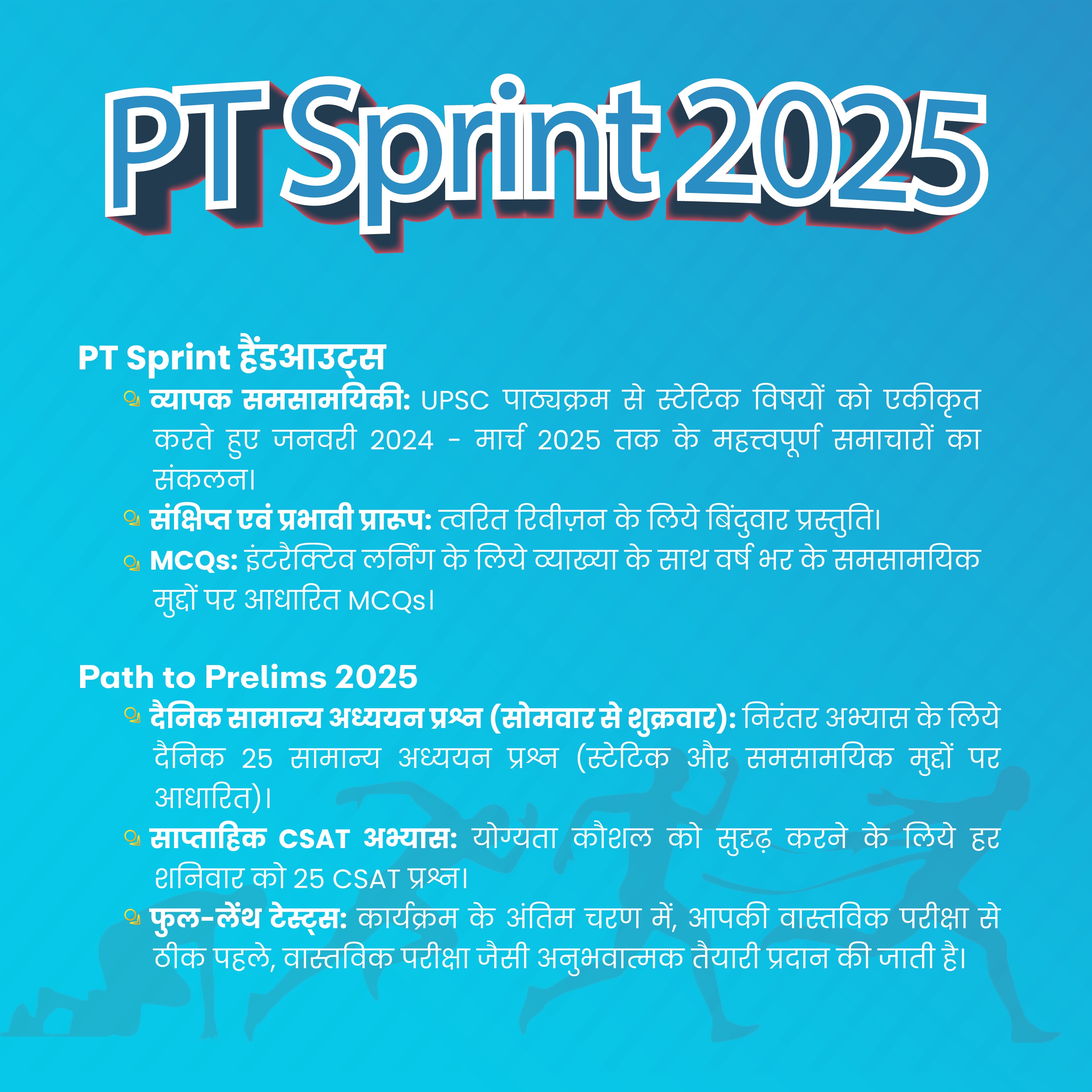

- परिचय: PAI एक समग्र सूचकांक है जिसे सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का उपयोग कर समग्र भारत के ग्राम पंचायतों (GP) के प्रदर्शन और प्रगति का आकलन करने हेतु अभिकल्पित किया गया है। इसमें विकास अभाव की पहचान की जाती है और साक्ष्य-आधारित नियोजन में सहायता मिलती है।

- यह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) द्वारा विकसित सतत् विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण और राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) के अनुरूप है।

- यह भागीदारीपूर्ण, ऊर्ध्वगामी शासन को बढ़ावा देने, सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के माध्यम से ग्राम पंचायतों के विकास का आकलन करने, सुधार क्षेत्रों की पहचान करने और साक्ष्य-आधारित नियोजन को सक्षम बनाने के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

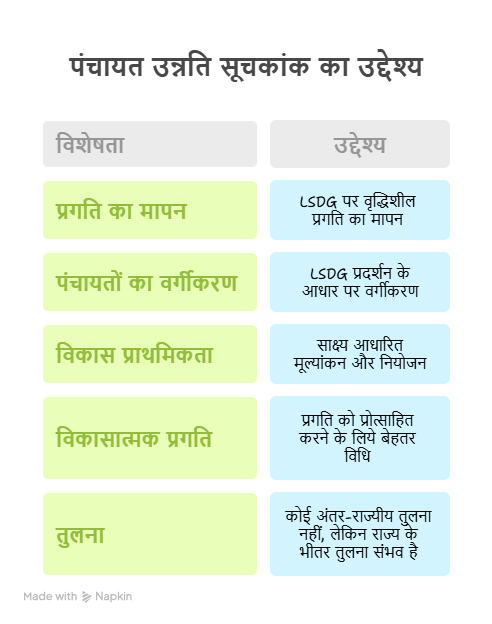

- PAI के संकेतक: यह 9 LSDG-संरेखित विषयों पर 435 अद्वितीय स्थानीय संकेतकों पर आधारित है।

- इसे पंचायत स्तर के विकास का मल्टी-डोमेन और बहु-क्षेत्रीय मूल्यांकन प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- डेटा संग्रह और सत्यापन: 29 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों (UT) से 2.16 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों ने PAI पोर्टल पर डेटा दर्ज किया है। डेटा प्रविष्टियों को शामिल करने से पहले संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

- GP की प्रदर्शन श्रेणियाँ: PAI और विषयगत स्कोर के आधार पर, GP को पाँच प्रदर्शन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: अचीवर (90+), फ्रंट रनर (75-89.99), परफॉर्मर (60-74.99), एस्पिरेंट (40-59.99) और बिगिनर (40 से निम्न)।

- वर्ष 2022-23 का PAI डेटा: 2.56 लाख ग्राम पंचायतों में से 2.16 लाख ने मान्य डेटा प्रस्तुत किया। कोई भी पंचायत अचीवर के रूप में योग्य नहीं पाई गई, जबकि 0.3% को फ्रंट रनर, 35.8% को परफॉर्मर, 61.2% को एस्पिरेंट्स और 2.7% को बिगिनर के रूप में वर्गीकृत किया गया।

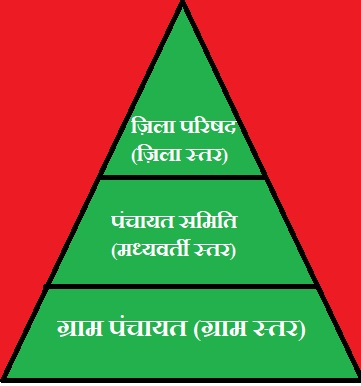

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

- 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992: इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया तथा ग्राम सभाओं, पंचायत समितियों और ज़िला परिषदों में चुनाव, आरक्षण और शक्तियों के हस्तांतरण के प्रावधानों के साथ त्रिस्तरीय प्रणाली का निर्माण किया।

- संविधान के भाग IX को 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से जोड़ा गया तथा जिसका शीर्षक "पंचायत" है, इसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल हैं तथा इसमें पंचायती राज संस्थाओं की संरचना, संयोजन, निर्वाचन, शक्तियाँ और कार्यों का उल्लेख किया गया है।

- इसी संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची में पंचायतों को निर्दिष्ट किये गए 29 विषयों की सूची दी गई है, जिसमें प्रभावी स्थानीय शासन के लिये उनकी शक्तियों, प्राधिकार और ज़िम्मेदारियों का विवरण दिया गया है।

- अनुच्छेद 40 (राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत): यह राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें उचित रूप से सशक्त बनाने का निर्देश देता है।

पंचायतों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमित वित्तीय स्वायत्तता: पंचायतें राज्य और केंद्रीय निधियों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के एक अध्ययन (वर्ष 2022-23) के अनुसार, प्रति पंचायत औसत राजस्व 21.23 लाख रुपए था, लेकिन केवल 1.1% ही उनके स्वयं के राजस्व स्रोतों (स्थानीय कर, शुल्क) से आया।

- 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26) ने नोट किया कि केवल 8 राज्यों ने अपने छठे राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन किया है, जबकि इसकी नियत तिथि वर्ष 2019-20 है। इससे पंचायतों के विकास और सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- इसके अतिरिक्त, स्थानीय कर संग्रहण ग्राम पंचायतों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील और प्रशासनिक रूप से शक्तिहीन बना हुआ है।

- अपूर्ण हस्तांतरण: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को 29 विषयों का हस्तांतरण अनिवार्य किया गया है, लेकिन पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट से पता चला है कि 20% से भी कम राज्यों ने इस हस्तांतरण को पूरी तरह से लागू किया है।

- तकनीकी और क्षमता अंतराल: डिजिटल बुनियादी ढाँचे और साक्षरता की कमी निगरानी, मूल्यांकन और डेटा रिपोर्टिंग में बाधा डालती है।

- 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पंचायतें कंप्यूटर से सुसज्जित हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में एक भी नहीं है, तथा ओडिशा में केवल 13% ही कंप्यूटर से सुसज्जित हैं। इंटरनेट की पहुँच भी निम्न है, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश में क्रमशः 0% और 1% कनेक्टिविटी की रिपोर्ट है।

- कई पंचायतों में विकास योजनाओं की डिज़ाइनिंग, निगरानी और मूल्यांकन के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों और तकनीकी सलाहकारों का अभाव है।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: केवल 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 100% पक्के (स्थायी) पंचायत कार्यालय भवन हैं।

- अरुणाचल प्रदेश में यह दर सबसे कम है, जहाँ केवल 5% पंचायत कार्यालय पक्के भवनों में स्थित हैं।

- प्रतिनिधित्व में अंतराल: पंचायतों में महिलाओं के लिये 50% कोटा होने के बावजूद, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और त्रिपुरा जैसे राज्य पीछे रह गए हैं।

- निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी 46.6% है, लेकिन "प्रधान पति" मुद्दे के कारण उनकी भागीदारी सीमित है, जहाँ पुरुष रिश्तेदार प्रायः निर्णय लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं।

- पितृसत्तात्मक मानदंड और नौकरशाही की उपेक्षा ने कई राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे उत्तरी क्षेत्रों में महिलाओं को नाममात्र का मुखिया बना दिया है।

- अंतर-विभागीय समन्वय में कमी: एक ही गाँव में कई सरकारी विभाग अक्सर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अभिसरण की कमी से कार्यों का दोहराव होता है और संसाधनों का अकुशल उपयोग होता है।

पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की प्रभावशीलता और स्वायत्तता को बढ़ाने के लिये कौन से उपाय किये जा सकते हैं?

- वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना: राज्यों को अनुच्छेद 243-I को प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये, प्रत्येक पाँच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करना चाहिये जो वित्त का आकलन करेगा, कर वितरण की अनुशंसा करेगा तथा पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिये उपाय सुझाएगा।

- एल.एम. सिंघवी समिति (1986) की अनुशंसा में पंचायतों के लिये अधिक वित्तीय संसाधनों की मांग की थी, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के माध्यम से स्वचालित कर मानचित्रण पर RBI की वर्ष 2022 की रिपोर्ट को अपनाने से पंचायत स्तर पर कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

- हस्तांतरण और अधिकारिता: राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को प्रभावी ढंग से हस्तांतरित करके 73वें संविधान संशोधन की भावना का पालन करना चाहिये। आवश्यकता-आधारित नियोजन को सक्षम करने के लिये समय पर और बिना किसी बंधन के निधि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- संस्थागत क्षमता को बढ़ावा देना: महिलाओं और हाशिये पर रह रहे प्रतिनिधियों के लिये लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता को मज़बूत करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) को बढ़ावा देना।

- सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय जवाबदेही को बढ़ाने के लिये स्वयं सहायता समूहों (SHG) और समुदाय आधारित संगठनों (CBO) के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना।

- प्रौद्योगिकीय और डेटा-संचालित शासन: निरंतर सीखने के लिये भारतनेट और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से डिजिटल मॉड्यूल को एकीकृत करना।

- ई-ग्राम स्वराज के उपयोग का विस्तार करना, जो विकास कार्यों की डिजिटल योजना, बजट और वास्तविक समय की निगरानी की अनुमति प्रदान करता है।

- स्थानीय शासन निर्देशिका (Local Government Directory- LGD) और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग टूल्स जैसे मिशन अंत्योदय डैशबोर्ड का उपयोग करते हुए एक संरचित ऑडिट ढाँचा अपनाना।

- योजना एकीकरण को प्रोत्साहित करना: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, जल जीवन मिशन (JJM) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी प्रमुख केंद्र और राज्य योजनाओं को एकीकृत कर इन्हें पंचायत-स्तरीय कार्य योजना के माध्यम से लागू करना।

- यह दृष्टिकोण सभी के लिये एक ही मॉडल के स्थान पर आवश्यकता-आधारित, स्थानीय रूप से अनुकूलित विकास को सक्षम बनाता है, जिससे ज़मीनी स्तर पर अधिक प्रासंगिकता, दक्षता और प्रभाव सुनिश्चित होता है।

- लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देना: निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को सहायता प्रदान करने तथा 'सरपंच पति' जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिये महिला संसाधन केंद्रों की स्थापना करके पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति पर वर्ष 2013 में गठित समिति की अनुशंसाओ ों को लागू करना।

- लैंगिक बजटिंग को संस्थागत रूप प्रदान कर ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (GPDPs) में लैंगिक रूप से वर्गीकृत आँकड़ों को शामिल करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली प्रणालीगत बाधाओं पर चर्चा कीजिये तथा उन्हें ज़मीनी स्तर पर विकास के लिये सशक्त बनाने हेतु सुधारों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है:(2017) (a) संघवाद का उत्तर: (b) प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में स्थानीय सरकार के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायतें सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों की खोज कर सकती हैं? (मुख्य परीक्षा, 2018) प्रश्न. आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (मुख्य परीक्षा, 2022) |

कृषि

किसान उत्पादक संगठन

प्रिलिम्स के लिये:किसान उत्पादक संगठन (FPO), लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC), सहकारी समितियाँ, ई-NAM, कृषि तकनीक स्टार्टअप मेन्स के लिये:किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की स्थिति, चिंताएँ और आगे की राह |

स्रोत: बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

किसान उत्पादक संगठनों (FPO) का विकास भारत में लघु कृषकों के सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम रहा है। FPO में सरकार के व्यापक निवेश के बावजूद, इनकी प्रगति अपेक्षा से मंद रही है।

किसान उत्पादक संगठन क्या है?

- परिचय: FPO एक प्रकार का उत्पादक संगठन (PO) है जिसके सदस्य किसान होते हैं और इसका संवर्द्धन लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (SFAC) द्वारा समर्थित होता है।

- FPO वर्ष 2008 में अस्तित्व में आए, जो कि कंपनी अधिनियम, 1956 में अर्थशास्त्री वाई.के. अलघ द्वारा किये गए संशोधन की अनुशंसा (2002) से प्रेरित थे।

- FPO को कंपनी अधिनियम, 2013, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है।

- उत्पादक संगठन, उत्पादकों जैसे कृषक, अकृषक वर्ग अथवा शिल्पकारों द्वारा गठित समूह है, जो सदस्यों में लाभ साझा करते हुए उत्पादक कंपनियों अथवा सहकारी समितियों जैसे विधिक रूप ले सकता है।

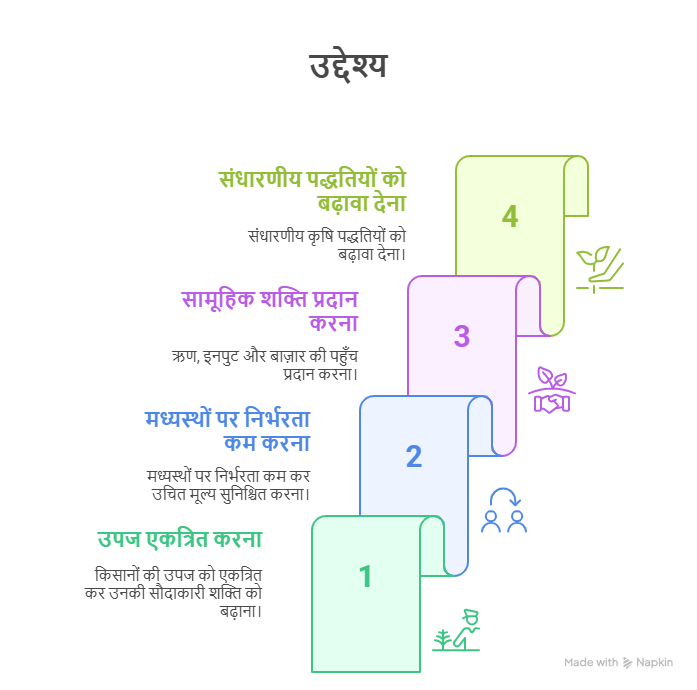

- उद्देश्य एवं आवश्यकता: भारत के कृषि क्षेत्र में लघु और सीमांत किसानों का प्रभुत्व है (87% के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है), जो ऋतुनिष्ठ और बाज़ार जोखिमों का सामना करते हैं तथा उचित मूल्य प्राप्त करने के लिये संघर्ष करते हैं।

- FPO लघु किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा, बेहतर सौदाकारी की शक्ति तथा अल्प लागत पर बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं।

- ये आय को दोगुना करने और वैश्विक बाज़ारों में प्रवेश करने के लक्ष्य में सहायता प्रदान करते हुए किसानों की बाज़ार पहुँच में भी सुधार करते हैं।

- FPO लघु किसानों को थोक इनपुट खरीद की सुविधा, बेहतर सौदाकारी की शक्ति तथा अल्प लागत पर बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करके सहायता करते हैं।

- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में 45,000 FPO कंपनी के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन केवल 16,000 ही विनियामक फाइलिंग के अनुरूप हैं।

- केवल 4,000 FPO को क्रय के लिये कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त हुआ है और प्रति FPO औसत निवल लाभ 3 लाख रुपए है (किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि की दृष्टि से यह बहुत निम्न है)।

FPO की सफलता की कहानी

- भारत के FPO की सफलता:

- ओडिशा में कंधमाल एपेक्स स्पाइसेज एसोसिएशन फॉर मार्केटिंग (KASAM) 61 मसाला विकास समितियों के माध्यम से कंधमाल हल्दी को प्रोत्साहित करता है।

- यह किसान साथी के साथ सहयोग करता है, जिससे गुमापदर FPC लिमिटेड को नीदरलैंड के नेडस्पाइस समूह को हल्दी निर्यात करने में मदद मिलती है, जिससे FPO की वैश्विक बाज़ारों में विस्तार क्षमता प्रदर्शित होती है।

- वैश्विक स्तर पर:

- मेक्सिको (एजिडो प्रणाली): एजिडो सामुदायिक कृषि प्रणाली है, जहाँ भूमि का स्वामित्व और प्रबंधन सामूहिक रूप से समुदायों द्वारा किया जाता है, जिससे किसानों को विशेष रूप से एवोकाडो और बेरी जैसी फसलों के लिये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक पहुँचने में मदद मिलती है।

- थाईलैंड: "एक टैम्बोन (गाँव) एक उत्पाद" जैसे कार्यक्रम अद्वितीय स्थानीय कृषि उत्पादों को बढ़ावा देते हैं।

- चीन: चाय, फल और जलीय कृषि जैसे क्षेत्रों में किसान पेशेवर सहकारी समितियाँ (FPS) वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच गई हैं, अलीबाबा जैसे प्लेटफार्मों ने उपभोक्ताओं की प्रत्यक्ष बिक्री को संभव बना दिया है।

भारतीय कृषि में FPO के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- कोई सामान्य समाधान नहीं: किसान उत्पादक संगठन (FPOs) जलवायु जोखिम, कमज़ोर ग्रामीण अवसंरचना, सीमित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कवरेज, वैश्विक मूल्य अस्थिरता एवं सामाजिक असमानताओं जैसी समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं हो सकते।

- बाज़ार संपर्कों पर सीमित प्रभाव: ई-नाम के साथ 3,500 FPO को एकीकृत किये जाने के बावजूद, व्यापार मूल्य (3.19 लाख करोड़ रुपए) कुल कृषि GVA (वर्तमान मूल्यों पर 50 लाख करोड़ रुपए) का केवल एक अंश है।

- यह असमानता दर्शाती है कि ई-नाम स्वीकृति में कमी, बाज़ार विखंडन, बुनियादी ढाँचे के अंतराल और क्षेत्रीय असमानताओं के कारण व्यापक कृषि अर्थव्यवस्था तक पूरी तरह से पहुँचने में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- कम लाभ: अधिकांश FPO इनपुट/आउटपुट मार्केटिंग में निम्न लाभ (3-6%) पर कार्य करते हैं, जिससे दीर्घकालिक व्यवहार्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

- सीमित लाभ मार्जिन के साथ, FPO को परिचालन लागत को कवर करने, विकास में निवेश करने और अपनी गतिविधियों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करना पड़ सकता है।

- बिचौलियों से संबंधित चुनौतीयाँ: किसान विश्वास, ऋण और भुगतान के लिये मध्यस्थों पर निर्भर रहते हैं। FPO पूरी तरह से उनकी जगह नहीं ले सकते, विशेषकर सामंती व्यवस्था वाले क्षेत्रों में, जिससे उनका पूर्ण उन्मूलन अवास्तविक हो जाता है।

- आउटसोर्सिंग चैनल: कुछ FPOs केवल खरीद एजेंट या कस्टम हायरिंग सेंटर के रूप में काम करने लगे हैं, जिससे उनका किसानों को सशक्त करने का मूल उद्देश्य कमज़ोर पड़ जाता है।

- सामाजिक पूंजी की कमी: FPOs को फलने-फूलने के लिये सामाजिक पूंजी और परिपक्व होने के लिये समय चाहिये, क्योंकि सामाजिक नेटवर्क पर आधारित संगठन एक दिन में स्थापित नहीं होते।

- सामाजिक पूंजी के बिना, FPO को स्थिरता, शासन और विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे किसानों को लाभ मिलने में देरी हो सकती है तथा विस्तार में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

सतत् कृषि के लिये FPO को कैसे मज़बूत किया जा सकता है?

- प्रतिष्ठित FPO का निर्माण: सक्षम नेतृत्व, सक्रिय किसान भागीदारी और व्यवहार्य व्यापार मॉडल वाले उच्च क्षमता वाले FPO की पहचान कर उन्हें समर्थन प्रदान करना।

- नागरिक समाज संगठनों (CSO), परोपकारी संस्थाओं और एग्री-टेक स्टार्टअप्स के साथ साझेदारी करके इन FPO को अन्य संस्थाओं के लिये आदर्श संस्थान के रूप में विकसित करना।

- ज्ञान संसाधन विकसित करना: FPO संचालन पर स्थानीय भाषा में एक पुस्तिका तैयार करना, जिसमें व्यवसाय मॉडल (आगत आपूर्ति, विपणन, मूल्य संवर्द्धन), वित्तीय प्रबंधन (लाभ-साझाकरण, कार्यशील पूंजी) और डिजिटल उपकरण (e-NAM, ONDC, एग्री-टेक) को शामिल किया जाए ताकि इसका सुचारू संचालन हो सके।

- स्थानीय FPO पेशेवरों का निर्माण: कृषि विश्वविद्यालयों में अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को FPO प्रबंधन में प्रशिक्षित करना और उन्हें FPO प्रमोटरों के रूप में तैनात करना, जो स्व-नियोजित पेशेवर हैं जो शुल्क के लिये FPO स्थापित करने और प्रबंधित करने में मदद करते हैं।

- मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहित करना: प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रमाणन (जैसे, जैविक, GI टैग) में FPO का समर्थन करना, प्रत्यक्ष खुदरा साझेदारी (सुपरमार्केट, निर्यात बाज़ार) की सुविधा प्रदान करना और FPO के नेतृत्व वाले कृषि-पर्यटन, किसान बाज़ारों और सदस्यता-आधारित मॉडल (जैसे, वीकली वेजिटेबल बॉक्स) को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

FPO में छोटे किसानों को बाज़ार पहुँच और सौदेबाज़ी की शक्ति में सुधार करके सशक्त बनाने की महत्त्वपूर्ण क्षमता है। हालाँकि, उनकी सफलता अल्प मार्जिन, मापनीयता (Scalability) और विश्वास-आधारित संबंधों जैसी चुनौतियों का समाधान करने पर निर्भर करती है। उच्च क्षमता वाले FPO पर ध्यान केंद्रित करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म से लाभांवित होना और मूल्य संवर्द्धन को बढ़ावा देना उनकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: FPO के समक्ष आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और सुझाव दीजिये कि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य कैसे बनाया जा सकता है। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत में ‘शहरी सहकारी बैंकों’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर:(b) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न . "गाँवों में सहकारी समिति को छोड़कर ऋण संगठन का कोई भी ढाँचा उपयुक्त नहीं होगा।" - अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण। भारत में कृषि वित्त की पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिये। कृषि वित्त प्रदान करने वाली वित्त संस्थाओं को किन बाधाओं और कसौटियों का सामना करना पड़ता है? ग्रामीण सेवार्थियों तक बेहतर पहुँच और सेवा के लिये प्रौद्योगिकी का किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है?” (2014) |