शासन व्यवस्था

NEP 2020 के 5 वर्ष

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम (ABSS) 2025 का उद्घाटन किया।

NEP 2020 की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

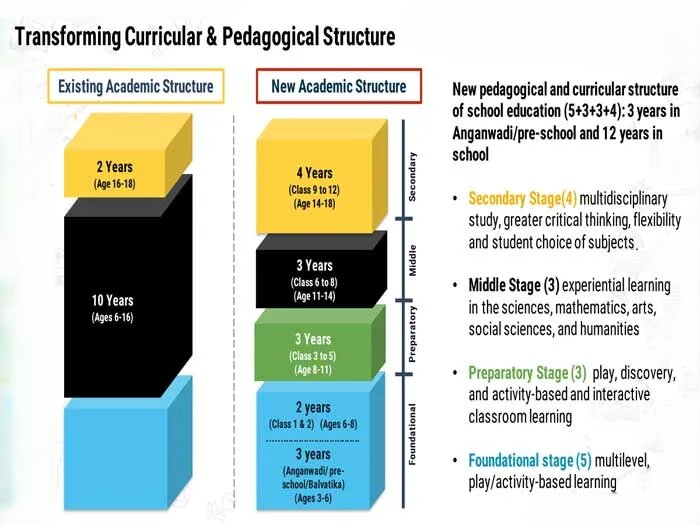

- मातृभाषा-आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम सुधार: 5+3+3+4 संरचना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCF-SE) अनुभवजन्य, दक्षता-आधारित शिक्षण को बढ़ावा देती है, जिसमें प्रारम्भिक वर्षों में मातृभाषा को माध्यम बनाया गया है।

- समावेशिता: सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों (SEDG) के 1.15 लाख से अधिक विद्यार्थी एवं 7.58 लाख बालिकाएँ आवासीय विद्यालयों में नामांकित हुई हैं। प्रशस्त ऐप विकलांगता की जाँच में सहायक है।

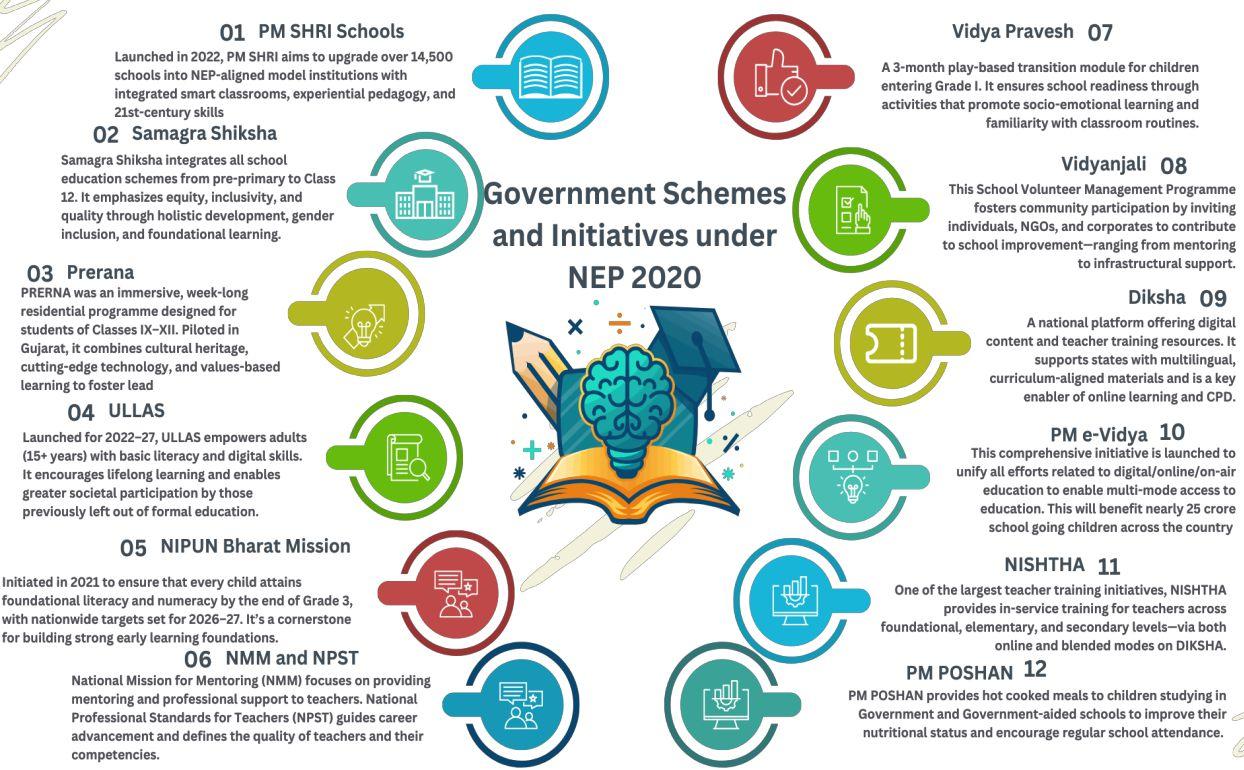

- मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN): निपुण भारत और विद्या प्रवेश के माध्यम से 8.9 लाख विद्यालयों में 4.2 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों तक पहुँच सुनिश्चित हुई है।

- शिक्षक प्रशिक्षण: दीक्षा और पीएम ई-विद्या जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से निष्ठा के अंतर्गत 4 लाख से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

- बहु-विषयी एवं समग्र उच्च शिक्षा: नई शिक्षा नीति-2020 (NEP 2020) बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (MERU) को प्रोत्साहित करती है, जो विश्व-स्तरीय शिक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित हैं।

- एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (Academic Bank of Credits - ABC) की शुरुआत से लचीली शिक्षा और क्रेडिट ट्रांसफर संभव हुआ है, साथ ही मल्टीपल एंट्री तथा एग्जिट सिस्टम पर ज़ोर दिया गया है।

- देश के 72% स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है। विद्यांजलि, दीक्षा, पीएम ई-विद्या, ई-जादुई पिटारा (AI-आधारित खेल आधारित शिक्षण) और AI बॉट्स (जैसे कथा सखी, टीचर तारा) जैसी पहलों से शिक्षा प्रणाली को सशक्त किया जा रहा है।

- कॉमन टेस्टिंग: वर्ष 2022 में शुरू हुआ CUET अब स्नातक प्रवेश के लिये एक प्रमुख माध्यम बन गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर गुणवत्ता, समानता, पहुँच और वहनीयता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना है। यह 34 वर्षों पुरानी वर्ष 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेती है।

- यह नीति डॉ. के. कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

NEP 2020 के लक्ष्य

|

लक्ष्य क्षेत्र |

लक्ष्य |

|

प्रारंभिक बाल्यावस्था से माध्यमिक शिक्षा तक |

वर्ष 2030 तक सार्वभौमिककरण (Universalization) |

|

बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान |

वर्ष 2025 तक बुनियादी पढ़ने और गणना करने के कौशल प्राप्त करना (निपुण भारत के माध्यम से) |

|

सकल नामांकन अनुपात (GER) |

वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% और वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% नामांकन |

|

विद्यालय से बाहर के बच्चे |

ओपन स्कूलिंग के माध्यम से 2 करोड़ बच्चों का पुनः एकीकरण |

|

शिक्षक प्रशिक्षण |

वर्ष 2023 तक मूल्यांकन सुधारों के लिये सभी शिक्षकों को तैयार करना |

|

समावेशी और न्यायसंगत शिक्षा |

वर्ष 2030 तक पूर्ण कार्यान्वयन |

- प्रमुख पहलें:

NEP 2020 से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सर्वसम्मति का अभाव: नई शिक्षा नीति (NEP) का क्रियान्वयन राज्यों में भिन्न-भिन्न रूप में हो रहा है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने तीन-भाषा सूत्र, मातृभाषा शिक्षण तथा समान प्रवेश परीक्षा जैसी प्रावधानों का विरोध किया है।

- अवसंरचनात्मक एवं वित्तीय सीमाएँ: योग्य शिक्षकों की कमी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में कमज़ोर डिजिटल अवसंरचना, तथा गुणवत्तापूर्ण बालवाटिका (पूर्व-प्रारंभिक) शिक्षा के लिये आँगनवाड़ी केंद्रों की अपर्याप्त तैयारी जैसी चुनौतियाँ सामने हैं।

- शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय अभी भी NEP के GDP के 6% लक्ष्य से कम बना हुआ है, और बजटीय आवंटन इस नीति के महत्वाकांक्षी सुधारों का पर्याप्त समर्थन नहीं कर पा रहा है।

- नियामकीय एवं भाषाई बाधाएँ: भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) की स्थापना, जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया गया है, तथा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा का क्रियान्वयन दोनों में देरी हुई है।

- इसके अतिरिक्त, शैक्षिक सामग्री का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना तथा क्षेत्रीय भाषाओं में पारंगत शिक्षकों की कमी नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं।

- प्रतिरोध एवं कमज़ोर निगरानी: शैक्षणिक पद्धतियों में सुधारों को लेकर संस्थागत प्रतिरोध तथा अत्यधिक केंद्रीकरण (जैसे, CUET) को लेकर आशंकाएँ, नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं।

- साथ ही, मज़बूत डेटा प्रणाली की कमी और असमान क्रियान्वयन नई शिक्षा नीति 2020 के परिणामों की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन में बाधा उत्पन्न करते हैं।

नई शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के लिये क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा: प्रौद्योगिकी और शिक्षण पद्धति के समन्वय क्षेत्र में अनुसंधान में निवेश करना चाहिये, ताकि साक्ष्य-आधारित और संदर्भ-विशिष्ट नवाचारों को बढ़ावा दिया जा सके।

- डिजिटल अवसंरचना अंतराल: विद्यालय स्तर पर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) अवसंरचना को उन्नत करने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि केवल 57.2% विद्यालयों में ही कार्यशील कंप्यूटर हैं और मात्र 53.9% विद्यालयों के पास इंटरनेट की सुविधा है (UDISE+ 2023–24)।

- शिक्षक प्रशिक्षण: तकनीकी एकीकरण के लिये क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना, ताकि रचनात्मकता, आलोचनात्मक चिंतन और नैतिक तर्कशीलता को बढ़ावा मिले।

- अंतरविषयी सहयोग: शिक्षकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना ताकि भविष्य के लिये तैयार शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा सके।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली के लिए एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसमें उल्लेखनीय प्रगति बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (FLN), डिजिटल पहुँच और उच्च शिक्षा में सुधारों के रूप में देखी गई है। हालाँकि, संघीय मतभेद, बुनियादी ढाँचे की कमियाँ और नियामकीय देरी प्रमुख चुनौतियाँ बनी हुई हैं। रणनीतिक निवेश, सरकारों के बीच समन्वय तथा नवाचार के माध्यम से, NEP के अनुकूल, समावेशी और भविष्य-उन्मुख शिक्षा प्रणाली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? संघवाद पर NEP 2020 के प्रभाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 धारणीय विकास लक्ष्य-4 (2030) के साथ अनुरूपता में है। उसका ध्येय भारत में शिक्षा प्रणाली की पुनःसंरचना और पुनःस्थापना है। इस कथन का समालोचनात्मक निरीक्षण कीजिये। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिये) |

शासन व्यवस्था

पोलावरम- बनकाचेरला परियोजना विवाद

स्रोत: IE

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश (AP) और तेलंगाना के बीच प्रस्तावित पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP) और अन्य कृष्णा-गोदावरी जल-विभाजन से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिये एक उच्च-स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

पोलावरम-बनकाचेरला लिंक परियोजना क्या है?

पोलावरम–बनकाचेरला लिंक परियोजना (PBLP):

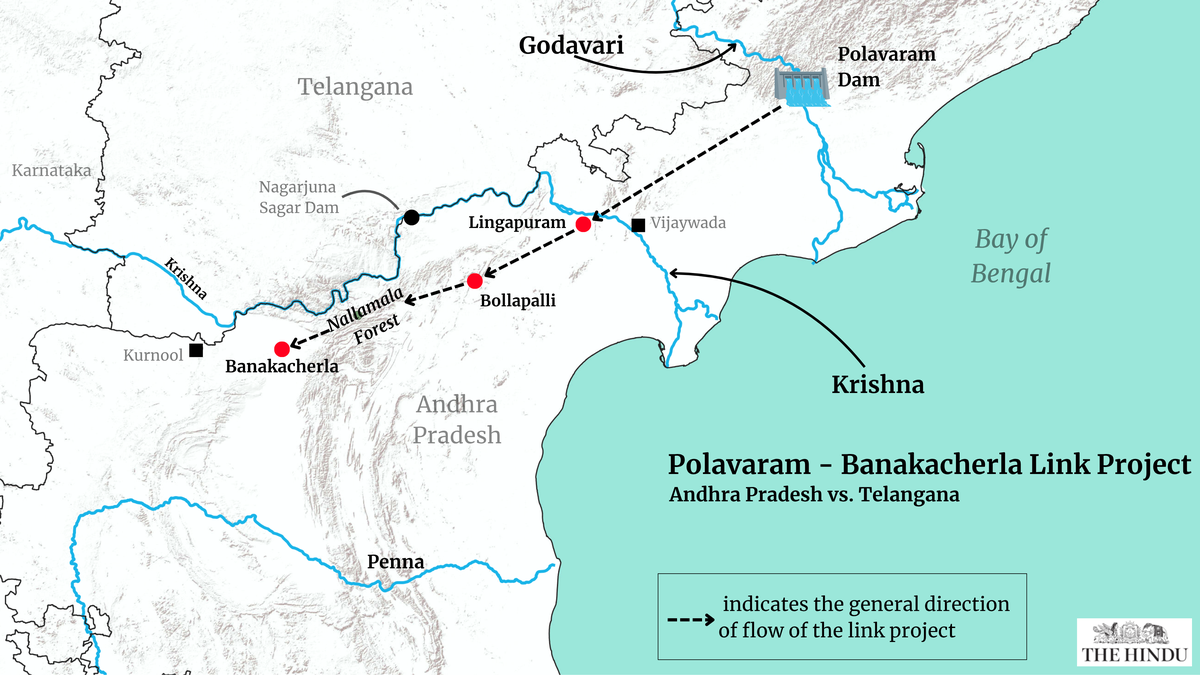

- उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य 200 TMC अतिरिक्त गोदावरी बाढ़ के पानी को कृष्णा और पेन्ना नदी घाटियों में मोड़कर सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र में जल संकट को दूर करना है।

- जल स्थानांतरण तंत्र: जल पोलावरम बाँध से लिया जाएगा, जो प्रकाशम बैराज से होकर गुजरेगा, फिर इसे बोलापल्ली जलाशय तक पहुँचाया जाएगा तथा नल्लामाला वन के नीचे सुरंग बनाकर रायलसीमा में बनकाचेरला जलाशय तक पहुँचाया जाएगा।

- महत्व: यह परियोजना सिंचाई को बढ़ावा देगी, पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी तथा कृषि स्थिरता को प्रोत्साहित करेगी, जिससे दक्षिण आंध्र प्रदेश में जल सुरक्षा एवं आजीविका में सुधार होगा।

परियोजना से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- वर्ष 2014 अधिनियम के उल्लंघन का आरोप: तेलंगाना का दावा है कि आंध्र प्रदेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार किसी भी नए अंतर-राज्यीय नदी परियोजना के लिये एपेक्स काउंसिल, कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) और केंद्रीय जल आयोग (CWC) से पूर्व अनुमोदन अनिवार्य है।

- अतिरिक्त जल के दावे पर विवाद: तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश द्वारा 200 TMC "अतिरिक्त" गोदावरी जल के दावे को चुनौती दी है, यह कहते हुए कि इस आवंटन को किसी सक्षम प्राधिकरण या न्यायाधिकरण द्वारा न तो अनुमोदित किया गया है और न ही इसका न्यायिक निर्णय हुआ है।

- पर्यावरणीय चिंताएँ एवं लंबित अनुमतियाँ: हालाँकि पोलावरम परियोजना को वर्ष 2005 में पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के साथ डूब क्षेत्र संबंधी विवाद को देखते हुए नई पर्यावरणीय समीक्षा और केंद्रीय जल आयोग से परामर्श की आवश्यकता व्यक्त की है।

- अनधिकृत अंतर-घाटी जलांतरण(Unauthorised Inter-Basin Diversion): तेलंगाना ने गोदावरी जल को कृष्णा बेसिन में आपसी सहमति के बिना स्थानांतरित किये जाने पर आपत्ति जताई है, यह चेतावनी देते हुए कि इससे उसकी परियोजनाओं के लिये जल उपलब्धता घट सकती है।

- सहकारी संघवाद का उल्लंघन: तेलंगाना का मानना है कि आंध्र प्रदेश की एकपक्षीय कार्यवाही सहकारी संघवाद के उल्लंघन के समान है, जो साझा नदी संसाधनों के प्रबंधन हेतु आवश्यक आपसी सहमति तंत्रों को दरकिनार करती है।

भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद समाधान के लिये तंत्र क्या है?

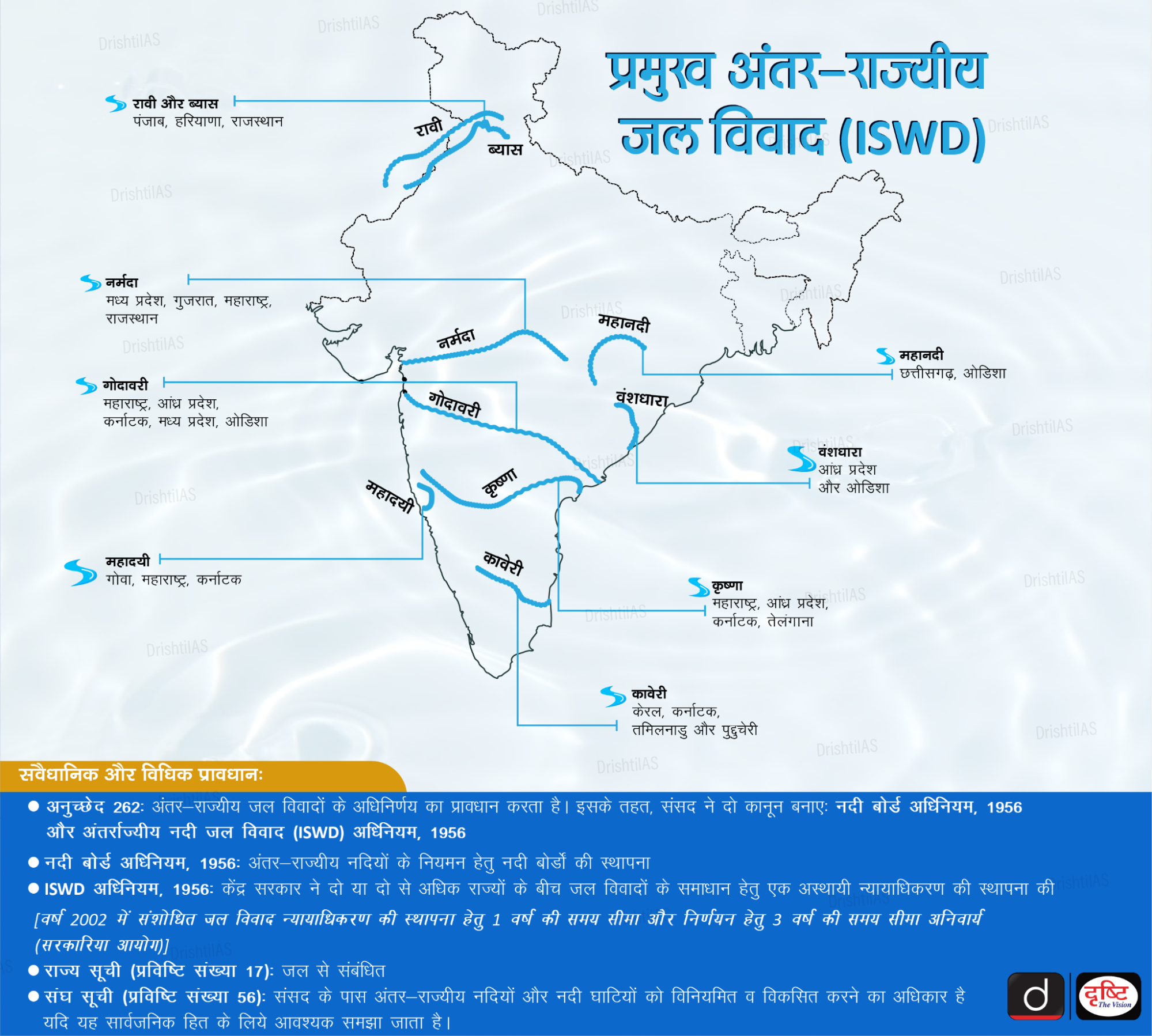

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु कानून बना सके।

- अनुच्छेद 262(1): संसद को ऐसे विवादों के निर्णय के लिये एक कानूनी तंत्र उपलब्ध कराने की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 262(2): संसद को इन विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को निषेध करने की अनुमति देता है।

- प्रविष्टि 17, राज्य सूची (सूची II): राज्यों को सिंचाई, नहरें, जल निकासी, जल आपूर्ति और जलविद्युत जैसे जल-संबंधी विषयों पर नियंत्रण प्रदान करती है।

- प्रविष्टि 56, संघ सूची (सूची I): संसद द्वारा घोषित जनहित में, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के विनियमन और विकास हेतु केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करती है।

- अनुच्छेद 262 संसद को यह अधिकार देता है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के निर्णय हेतु कानून बना सके।

- वैधानिक प्रावधान:

-

नदी बोर्ड अधिनियम, 1956: यह अधिनियम केंद्र सरकार को राज्यों से परामर्श कर अंतर्राज्यीय नदियों और घाटियों के समन्वित विकास एवं प्रबंधन हेतु नदी बोर्डों की स्थापना का अधिकार देता है। हालाँकि, अब तक इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी नदी बोर्ड गठित नहीं किया गया है।

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956: यह अधिनियम अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान हेतु एक विधिक ढाँचा प्रदान करता है। इसकी प्रक्रिया में शामिल हैं:

- प्रारंभिक स्तर पर केंद्र सरकार संबंधित राज्यों के साथ वार्ता करती है।

- यदि विवाद का समाधान नहीं होता है, तो एक जल विवाद अधिकरण गठित किया जाता है, जिसकी निर्णयात्मक सिफारिश अंतिम और बाध्यकारी होती है।

- अधिकरण के निर्णय को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती, हालाँकि प्रक्रियात्मक या कार्यात्मक चूकों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है।

- इस अधिनियम में वर्ष 2002 में संशोधन किया गया था, जिसमें सरकार ने सरकारिया आयोग की प्रमुख सिफारिशों को शामिल किया।

- इन संशोधनों में जल विवाद अधिकरण की स्थापना के लिये एक वर्ष की समय-सीमा और निर्णय देने के लिये तीन वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई थी।

-

- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: यद्यपि अनुच्छेद 262(2) अंतर-राज्यीय जल विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को प्रतिबंधित करता है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित मामलों में (अनुच्छेद 136 के तहत) हस्तक्षेप किया है, जैसे कि अधिकरण के निर्णयों की व्याख्या या उन्हें लागू करना।

- उदाहरण: महादयी जल विवाद (2018) — सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच जल आवंटन को सुलझाया तथा अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन का निर्देश दिया।

अंतर-राज्यीय जल विवादों से संबंधित प्रमुख समस्याएँ क्या हैं?

- अधिकरण के निर्णयों में देरी: जल विवाद अधिकरणों को विवाद सुलझाने में दशकों लग जाते हैं (जैसे कावेरी, कृष्णा)। निर्णय और उनके कार्यान्वयन के लिये समयबद्ध तंत्र की अनुपस्थिति शीघ्र समाधान में बाधा बनती है। उदाहरण: कावेरी अधिकरण (1990–2007): अंतिम निर्णय में 17 वर्षों की देरी।

- विश्वसनीय और रियल-टाइम डेटा की कमी: विवाद प्रायः राज्यों के परस्पर विरोधी आँकड़ों पर आधारित होते हैं क्योंकि दावों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र बेसिन प्राधिकरण नहीं है। उदाहरण: महानदी विवाद (ओडिशा बनाम छत्तीसगढ़) — अप्रमाणित जल प्रवाह डेटा पर विवाद।

- अनुच्छेद 262 के बावजूद न्यायिक हस्तक्षेप: अनुच्छेद 262 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार निषिद्ध होने के बावजूद, राज्य प्रायः अनुच्छेद 131/136 के तहत न्यायालय की शरण लेते हैं, जिससे कानूनी अस्पष्टता और समानांतर कार्यवाहियाँ उत्पन्न होती हैं।

- कार्यान्वयन में कमज़ोरी: अधिकरण के निर्णय तभी बाध्यकारी होते हैं जब केंद्र सरकार उन्हें अधिसूचित करे, लेकिन यह अधिसूचना प्रायः विलंबित या राजनीतिक कारणों से अवरुद्ध हो जाती है।

अंतर्राज्यीय जल विवादों को प्रभावी समाधान हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- समयबद्ध न्यायनिर्णयन: अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 में संशोधन कर विवादों के निपटारे के लिये निश्चित समय-सीमा तय की जाए और तकनीकी विशेषज्ञों सहित एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना की जाए।

- विश्वसनीय डेटा और नदी बेसिन प्राधिकरण: पारदर्शी और वास्तविक समय के जल आँकड़ों के लिये एक स्वतंत्र नदी बेसिन संगठन की स्थापना की जाए, ताकि विरोधाभासी दावों के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों को रोका जा सके।

- सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना: मुकदमेबाज़ी से पहले अंतर्राज्यीय वार्ताओं को प्रोत्साहित करना और विश्वास एवं सहमति बनाने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद जैसे मंचों का उपयोग करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: संवैधानिक प्रावधानों और संस्थागत तंत्रों के बावजूद, भारत में अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अभी भी जारी हैं। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की सीमाओं पर चर्चा कीजिये और सुधार सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान करने में सांविधिक प्रक्रियाएँ समस्याओं को संबोधित करने व हल करने असफल रही हैं। क्या यह असफलता संरचनात्मक अथवा प्रक्रियात्मक अपर्याप्तता अथवा दोनों के कारण हुई है? चर्चा कीजिये। (2013) |

मुख्य परीक्षा

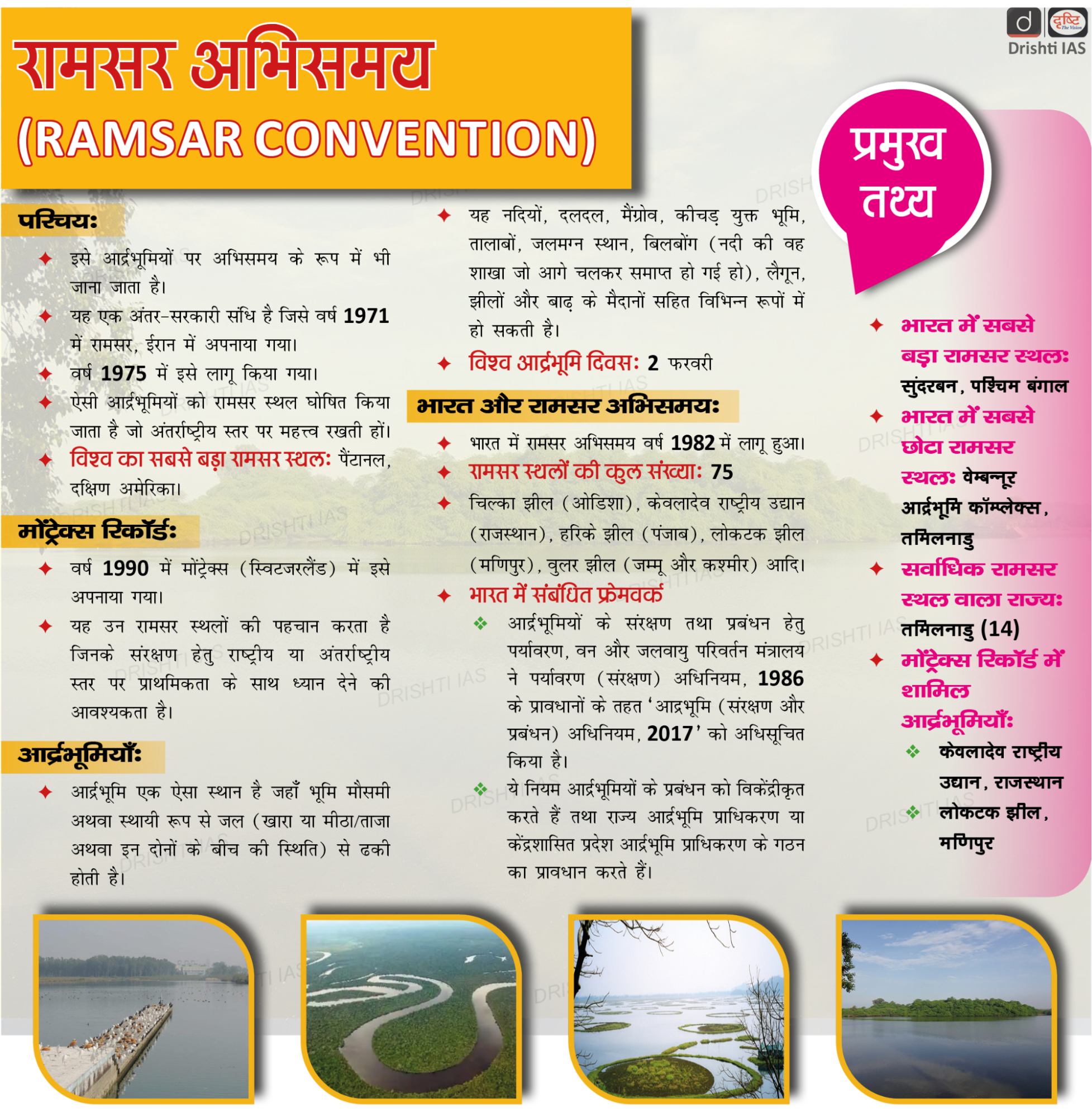

रामसर COP-15 के दौरान 'आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग' पर भारत का प्रस्ताव

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रस्ताव ‘‘आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु सतत् जीवनशैली को बढ़ावा देना’’ को रामसर आर्द्रभूमि अभिसमय के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP15) में स्वीकार किया गया, जो विक्टोरिया फॉल्स, ज़िम्बाब्वे में आयोजित हुआ था।

आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग पर भारत का प्रस्ताव क्या है?

- परिचय: भारत का यह प्रस्ताव वर्ष 2024 में अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के प्रस्ताव 6/8 ‘‘सतत् जीवनशैली को बढ़ावा देने’’ पर आधारित है, और आर्द्रभूमियों के संरक्षण हेतु ‘‘समाज-समग्र दृष्टिकोण’’ को प्रोत्साहित करता है।

- मुख्य प्रावधान:

- वैश्विक ढाँचों के साथ संरेखण: भारत का प्रस्ताव प्रस्ताव XIV.8 के अनुरूप है। यह सतत् उपभोग और उत्पादन पर 10-वर्षीय रूपरेखा (10YFP) का भी समर्थन करता है।

- प्रस्ताव XIV.8, जिसे रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन के COP14 में अपनाया गया था, आर्द्रभूमियों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग हेतु “नवीन CEPA दृष्टिकोण” को रेखांकित करता है, जिसका केंद्रबिंदु संप्रेषण, शिक्षा, भागीदारी और जन-जागरूकता है।

- 10YFP एक वैश्विक ढाँचा है जिसे वर्ष 2012 में रियो+20 सम्मेलन में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य सतत् उपभोग और उत्पादन (SCP) के पैटर्न की ओर बदलाव को तेज़ करना है।

- स्थिरता का एकीकरण: आर्द्रभूमि योजनाओं, कार्यक्रमों और निवेशों में स्थायी जीवनशैली-आधारित हस्तक्षेपों के स्वैच्छिक एकीकरण का आग्रह करता है।

- मिशन लाइफ लिंकेज: यह भारत के मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवनशैली) पर आधारित है, जो ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP26) में शुरू किया गया एक ग्रह-समर्थक व्यवहार आंदोलन है।

- व्यवहार परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित: सचेत उपभोग, अपशिष्ट में कमी और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने वाले कार्यों को प्रोत्साहित करता है।

- वैश्विक ढाँचों के साथ संरेखण: भारत का प्रस्ताव प्रस्ताव XIV.8 के अनुरूप है। यह सतत् उपभोग और उत्पादन पर 10-वर्षीय रूपरेखा (10YFP) का भी समर्थन करता है।

आर्द्रभूमियों का विवेकपूर्ण उपयोग

- रामसर कन्वेंशन (1971) आर्द्रभूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग को "सतत् विकास के संदर्भ में, पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोणों के कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त उनके पारिस्थितिक चरित्र के रखरखाव" के रूप में परिभाषित करता है।

- भारत का विवेकपूर्ण उपयोग दृष्टिकोण: भारत ने "आर्द्रभूमि का विवेकपूर्ण उपयोग- एक कार्यान्वयन ढाँचा (2024)" जारी किया, जिसका उद्देश्य विवेकपूर्ण उपयोग की अवधारणा को स्पष्ट करना और देश भर में आर्द्रभूमियों में इसे प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक रोडमैप प्रदान करना है।

- मिशन सहभागिता और आर्द्रभूमि बचाओ अभियान जैसी पहलों के तहत, पिछले तीन वर्षों में 20 लाख से अधिक नागरिकों ने स्वेच्छा से भाग लिया है, जिसके परिणामस्वरूप 1.7 लाख से अधिक आर्द्रभूमियों का मानचित्रण और लगभग 1.2 लाख की सीमा का सीमांकन किया गया है।

- इसके अतिरिक्त, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय योजना (NPA) जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों की बहाली और सतत प्रबंधन का मार्गदर्शन करती रहती है।

- अमृत धरोहर योजना, पारिस्थितिक पर्यटन, समुदाय-आधारित आजीविका, जैव विविधता संरक्षण और कार्बन भंडारण के माध्यम से आर्द्रभूमियों का समर्थन करती है।

रामसर COP-15 के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- विक्टोरिया फॉल्स घोषणा: यह राजनीतिक प्रतिबद्धता, संसाधन जुटाने में वृद्धि और आर्द्रभूमि प्रबंधन में निवेश की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

-

13 प्रस्तावों को अंगीकार करना: पक्षकारों ने प्रवासी पक्षियों के लिये फ्लाईवे संरक्षण को सशक्त बनाने, वैश्विक जलपक्षी अनुमान साझेदारी की स्थापना करने तथा नदी डॉल्फिन जैसी प्रजातियों की रक्षा करने पर भी सहमति व्यक्त की।

-

उल्लेखनीय है कि आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें क्षयग्रस्त मीठे जल पारिस्थितिकीय तंत्रों के पुनर्स्थापन के लिये राष्ट्रीय नीतियाँ विकसित करने का आह्वान किया गया।

-

एक अन्य प्रस्ताव पारित कर अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की आर्द्रभूमियों के चयन हेतु मानदंडों को परिष्कृत करने की बात कही गई, जिसमें IUCN रेड लिस्ट के आँकड़ों और IUCN विशेषज्ञ समूहों से प्राप्त सुझावों को आधार बनाने की सिफारिश की गई।

-

प्रस्तावों में स्थायी आर्द्रभूमि प्रबंधन में आदिवासी ज्ञान और स्थानीय समुदायों की भूमिका को भी मान्यता दी गई।

-

-

पाँचवीं रामसर रणनीतिक योजना: सभी पक्षों ने चार लक्ष्यों और 18 लक्ष्यों वाली पाँचवीं रणनीतिक योजना को अपनाया। STRP (वैज्ञानिक एवं तकनीकी समीक्षा पैनल) प्रगति की निगरानी करेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आर्द्रभूमि के 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की अवधारणा रामसर कन्वेंशन का केंद्रबिंदु है। आर्द्रभूमि के बुद्धिमानी से उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये भारत के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिये। |

और पढ़ें: ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक (GWO) 2025

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. "यदि वर्षावन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं, तो निश्चित ही आर्द्रभूमियाँ इसके गुर्दों की तरह काम करती हैं।" निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन-सा एक कार्य उपर्युक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? (2022) (a) आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह, अवमृदा अंतःस्त्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। (b) शैवालों से वह पोषक आधार बनता है, जिस पर मत्स्य, परुषकवची (क्रश्टेशिआई), मृदुकवची (मोलस्क), पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते-फूलते हैं। (c) आर्द्रभूमियाँ अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। (d) जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं। उत्तर: (d) प्रश्न. यदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की किसी आर्द्रभूमि को 'मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड' के अधीन लाया जाए, तो इससे क्या अभिप्राय है? (2014) (a) मानव हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि में पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है या होना सम्भावित है (b) जिस देश में आर्द्रभूमि अवस्थित है, उसे आर्द्रभूमि के कोर से पाँच किलोमीटर के दायरे में मानव क्रियाकलाप को निषिद्ध करने के लिये विधि अधिनियमित करना चाहिये (c) आर्द्रभूमि का बचा रहना इसके आस-पास रहने वाले कतिपय समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं तथा परम्पराओं पर निर्भर है और इसलिये उसके अन्दर की सांस्कृतिक विविधता को नष्ट नहीं किया जाना चाहिये (d) इसे 'विश्व विरासत स्थल' की स्थिति प्रदान की गई है उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. आर्द्रभूमि क्या है? आर्द्रभूमि संरक्षण के संदर्भ में 'बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग' की रामसर संकल्पना को स्पष्ट कीजिये। भारत से रामसर स्थलों के दो उदाहरणों का उद्धरण दीजिये। (2018) |

सामाजिक न्याय

बाढ़ के मैदानों में झुग्गी-झोपड़ियाँ

प्रिलिम्स के लिये:यूएन-हैबिटैट, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय, गंगा। मेन्स के लिये:शहरीकरण और उससे जुड़ी समस्याएँ, सामाजिक न्याय और कमज़ोर वर्ग, झुग्गीवासियों के अधिकार। |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

नेचर सिटीज़ में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित झुग्गी झोपड़ियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है।

बाढ़ जोखिम और झुग्गी बस्तियों में वैश्विक रुझान क्या हैं?

- बाढ़ प्रभावित झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले निवासी: भारत वैश्विक सूची में शीर्ष पर है, जहाँ 158 मिलियन से अधिक झुग्गी-झोपड़ी निवासी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, विशेष रूप से गंगा नदी डेल्टा में, जो स्वाभाविक रूप से बाढ़ प्रभावित है।

- भारत में, 40% झुग्गीवासी शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ अधिक भीड़भाड़ और अव्यवस्थित बुनियादी ढाँचे के कारण बाढ़ का खतरा अधिक होता है।

- भारत के बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे अधिक संख्या में कमज़ोर झुग्गी आबादी पाई जाती है।

- वैश्विक स्तर पर, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बाढ़ के मैदानों में रहने की संभावना 32% ज़्यादा है। कम ज़मीन मूल्य के कारण ये क्षेत्र अक्सर किफायती आवास का एकमात्र विकल्प होते हैं।

- मुंबई (भारत) और जकार्ता (इंडोनेशिया) जैसे शहरों में, जहाँ बाढ़ का खतरा अधिक है, वहाँ झुग्गियों की घनता भी अधिक पाई गई है।

- वैश्विक दक्षिण में यह स्थिति असमान रूप से अधिक गंभीर है।

- वैश्विक दक्षिण में असमान रूप से अधिक संवेदनशीलता: निम्न और मध्यम आय वाले देशों की 33% अनौपचारिक बस्तियाँ पहले से ही बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में स्थित हैं।

- दक्षिण एशिया के बाहर प्रमुख हॉटस्पॉट्स में रवांडा, उत्तरी मोरक्को और रियो डी जेनेरियो (तटीय क्षेत्र) शामिल हैं।

- बाढ़ सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाती है: झुग्गीवासियों को बाढ़ के कारण नौकरी छूटने, विस्थापन और स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सेवाओं तक कम पहुँच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसका मुख्य कारण कमज़ोर बुनियादी ढाँचा, जल निकासी की कमी और तैयारी की कमी है।

- निम्न शिक्षा और बाढ़ बीमा जैसे संसाधनों तक सीमित पहुँच जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक उनकी सुभेद्यता को बढ़ाते हैं।

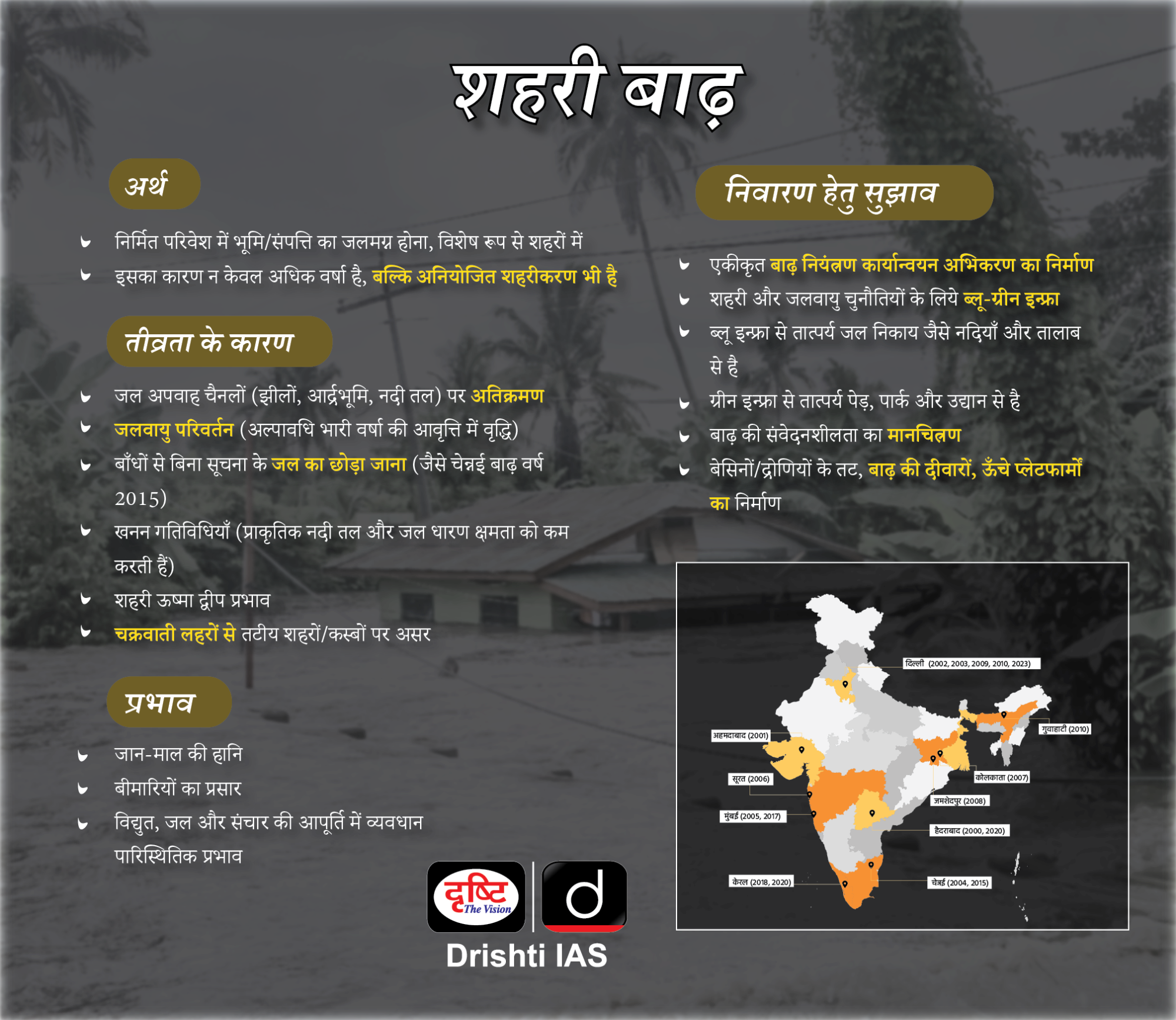

भारत में बाढ़ के लिये उत्तरदायी कारक

- नदीय बाढ़: यह तब होती है जब नदियाँ अपने किनारों से ऊपर बहने लगती हैं, आमतौर पर भारी वर्षा, बर्फ पिघलने या बाँध टूटने के कारण।

- नदी घाटियों में, सर्वाधिक फ्लैश फ्लड ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में देखा गए, उसके बाद गंगा और कृष्णा नदी बेसिन में। हिमालयी क्षेत्रों में खड़ी ढलानों के कारण अत्यधिक ज़ोखिम होता है।

- शहरी विस्तार: बंगलूरू और मुंबई जैसे शहर बाढ़ मैदानों की ओर विस्तार कर रहे हैं, जिससे बाढ़ के जोखिम और अधिक बढ़ रहे हैं। वर्ष 1985 से 2015 के बीच, भारत शहरी विस्तार द्वारा बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामले में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा।

- फ्लैश फ्लड (आकस्मिक बाढ़) में वृद्धि: फ्लैश फ्लड की घटनाएँ वर्ष 2020 में 132 से बढ़कर वर्ष 2022 में 184 हो गईं, जिसका प्रमुख कारण अत्यधिक वर्षा और संतृप्त मृदा है। हिमाचल प्रदेश (जुलाई 2025), केरल के वायनाड (जुलाई 2024), लद्दाख (जून 2024) और सिक्किम (अक्तूबर 2023) में प्रमुख घटनाओं ने इस समस्या की बढ़ती गम्भीरता को उजागर किया है।

- 75% आकस्मिक बाढ़ें केवल वर्षा के कारण नहीं, बल्कि अत्यधिक वर्षा और संतृप्त भूमि के मिश्रण के कारण होती हैं।

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अत्यधिक वर्षा की घटनाएँ (1981–2020) के बीच दोगुनी हो चुकी हैं; मानसूनी वर्षा में 56% की वृद्धि हुई है, जिससे बाढ़ का खतरा और अधिक बढ़ गया है।

- कमज़ोर जल निकासी व्यवस्था: दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बंगलूरू जैसे शहरों में पुराने या अवरुद्ध नालों के कारण भारी वर्षा के दौरान जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- कमज़ोर निगरानी तंत्र: अवैध अतिक्रमण और प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण वर्षाजल निकासी प्रणाली बाधित होती है, जिससे शहरी बाढ़ की समस्या और गंभीर हो जाती है; उदाहरणस्वरूप चेन्नई, वर्ष 2015 की बाढ़ नालों के अवरुद्ध होने से और अधिक भयावह हो गई थी।

- स्थानीय रणनीतियों का अभाव: क्षेत्र-विशिष्ट बाढ़ जोखिम मूल्यांकन की कमी के कारण प्रभावी पूर्वानुमान, भूमि उपयोग नियोजन और आधारभूत ढाँचे के उन्नयन में कठिनाई आती है।

भारत में मलिन बस्तियों की स्थिति क्या है?

- मलिन बस्तियों की परिभाषा: प्रणब सेन समिति (2010) ने मलिन बस्तियों को कम से कम 20 घरों की एक सघन बस्ती के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें खराब तरीके से निर्मित मकान होते हैं, जो प्राय: अस्थायी प्रकृति के होते हैं, अपर्याप्त स्वच्छता एवं पेयजल सुविधाओं के साथ भीड़भाड़ वाले और अस्वास्थ्यकर होते हैं।

- यूएन-हैबिटैट के अनुसार मलिन बस्तियों में निम्नलिखित में से एक या अधिक शर्तें नहीं होतीं: सतत् आवास, पर्याप्त रहने का क्षेत्र, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता तक पहुँच और सुरक्षित स्वामित्व।

- भारत में मलिन बस्तियाँ: वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की लगभग 17% शहरी आबादी 1.39 करोड़ मलिन बस्तियों में रहती थी।

-

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) के 2012 के सर्वेक्षण के अनुसार, पूरे देश में 33,510 झुग्गियों का अनुमान लगाया गया था।

-

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक झुग्गी आबादी पाई गई।

मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में झुग्गी आबादी बहुत अधिक है, जो तीव्र शहरी विकास तथा असंगठित बस्तियों के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है।

-

- नियमन: ‘भूमि’ और ‘उपनिवेशीकरण’ राज्य सूची के विषय हैं, इसलिये आवास और झुग्गी पुनर्वास की ज़िम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (UT) सरकारों की होती है।

- झुग्गी क्षेत्र (सुधार और सफाई) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य कुछ चुनिंदा संघ राज्य क्षेत्रों में झुग्गी क्षेत्रों में सुधार करना और उन्हें हटाना है, साथ ही इन क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों को बेदखली से सुरक्षा प्रदान करना है।

- झुग्गियों से संबंधित योजनाएँ:

- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): PMAY का उद्देश्य पात्र शहरी लाभार्थियों, जिनमें झुग्गी निवासी भी शामिल हैं, को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना है।

- दिसंबर 2024 तक, 118.64 लाख मकानों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 29 लाख मकान झुग्गी निवासियों के लिये हैं।

- शहरी अवसंरचना विकास: AMRUT (अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी पहलें शहरी गरीब क्षेत्रों में अवसंरचना सुधार पर केंद्रित हैं, जिनमें जल निकासी प्रणाली, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता शामिल हैं।

-

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (SBM-U): SBM-U 2.0 का लक्ष्य शहरों को पूरी तरह से अपशिष्ट मुक्त बनाना है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): PMAY का उद्देश्य पात्र शहरी लाभार्थियों, जिनमें झुग्गी निवासी भी शामिल हैं, को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान प्रदान करना है।

स्थाई झुग्गी एवं बाढ़ प्रबंधन के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- क्षेत्र-विशेष अनुकूलन: स्थलाकृति और मृदा की स्थिति के आधार पर बाढ़ रणनीतियाँ विकसित की जाएँ, साथ ही पूर्व चेतावनी प्रणाली तथा आपदा तैयारी को बेहतर बनाया जाए।

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (NDMP) क्षेत्र-विशेष आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियों पर बल देती है।

- बाढ़ मैदानों में शहरी विस्तार पर रोक: स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत ज़ोनिंग कानूनों को लागू करते हुए बाढ़ मैदानों में निर्माण पर रोक लगाई जाए और बाढ़-प्रतिरोधी अवसंरचना को प्रोत्साहित किया जाए।

- सतत् शहरी जल निकासी प्रणालियाँ (SUDS) जैसे कि पारगम्य पक्की सड़कें, वर्षा उद्यान और हरित क्षेत्र शामिल किये जाएँ ताकि वर्षा जल का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

- अनौपचारिक बस्तियों का उन्नयन: प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत झुग्गियों में बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिये ऊँचे घर, बेहतर जल निकासी और आधारभूत अवसंरचना को उन्नत किया जाए।

- डेटा-आधारित जोखिम मूल्यांकन: राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC) और भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के उपग्रह चित्रों के साथ-साथ IFLOWS-मुंबई तथा CFLOWS-चेन्नई जैसी एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करके शहरी विस्तार की निगरानी की जाए, बाढ़ जोखिमों का मानचित्रण किया जाए, उभरते हॉटस्पॉट की पहचान हो और बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को सशक्त बनाया जाए।

- स्पंज सिटी अवधारणा को अपनाना: स्पंज सिटी मॉडल वर्षा जल को अवशोषित और प्रबंधित करने के लिये प्राकृतिक और अभियांत्रिक प्रणालियों का उपयोग करता है, जिससे बाढ़ की संभावना कम होती है। शंघाई ने इस मॉडल को हरित छतों और पारगम्य सतहों के माध्यम से लागू किया है।

- मुंबई अब बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण के लिये इस दृष्टिकोण को अपना रहा है।

- जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जल निकायों का पुनरुद्धार: शहरी नियोजन में जलवायु सहनशीलता को एकीकृत करना चाहिये और बेहतर बाढ़ प्रबंधन हेतु शहरी झीलों एवं आर्द्रभूमियों का पुनरुद्धार करना चाहिये।

- बंगलुरु की जक्कुर झील का पुनरुद्धार यह दर्शाता है कि किस प्रकार पारिस्थितिकी पुनरुद्धार बाढ़ के प्रबंधन में प्रभावी रूप से मदद कर सकता है।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे सतत्त विकास हेतु वर्ष 2030 एजेंडा की समयसीमा निकट आ रही है, झुग्गी बस्तियों में बाढ़ की संवेदनशीलता को संबोधित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। SDG लक्ष्य 11 (सतत् शहर एवं समुदाय), लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), और लक्ष्य 1 (गरीबी उन्मूलन) को प्राप्त करने के प्रयासों में तेज़ी लानी होगी, विशेष रूप से उन समुदायों के लिये जो पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में अनौपचारिक बस्तियों का विकास भारत में शहरी शासन की विफलता को दर्शाता है।" चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. यह संदेह है कि आस्ट्रेलिया में हाल में आयी बाढ़ "ला-नीना" के कारण आयी थी। "ला-नीना" "एल-नीनो" से कैसे भिन्न है ? (2011)

उपर्युक्त्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |