जैव विविधता और पर्यावरण

ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025

- 22 Jul 2025

- 89 min read

प्रिलिम्स के लिये:रामसर कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क, सतत् विकास लक्ष्य मेन्स के लिये:रामसर कन्वेंशन और भारत की प्रतिबद्धताएँ, सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने में आर्द्रभूमि की भूमिका |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक (GWO) 2025, जिसे रामसर कन्वेंशन (1971) के सचिवालय द्वारा जारी किया गया है, यह दर्शाता है कि अफ्रीका की वेटलैंड/आर्द्रभूमियाँ विश्व की सबसे अधिक क्षतिग्रस्त आर्द्रभूमियों में शामिल हैं।

नोट: रामसर कन्वेंशन का सचिवालय ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) कन्वेंशन के सदस्य देशों को प्रशासनिक सेवाएँ प्रदान करके इसके संचालन का समर्थन करता है।

ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक 2025 से मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- वैश्विक आर्द्रभूमि कवरेज: आर्द्रभूमि (समुद्री घास, केल्प वन, प्रवाल भित्तियाँ, मुहाना जल, नमक दलदल, मैंग्रोव, ज्वारीय मैदान, झीलें, नदियाँ और धाराएँ, अंतर्देशीय दलदल तथा दलदल, एवं पीटलैंड) वैश्विक स्तर पर 1,800 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल को कवर करती हैं, जिसमें अंतर्देशीय मीठे पानी, तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं।

- हालाँकि असंगत तरीकों और ऐतिहासिक डेटा में अंतराल के कारण डेटा अनिश्चितता बनी हुई है।

- हानि और क्षरण: वर्ष 1970 से अब तक विश्व में लगभग 411 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि नष्ट हो चुकी है, जो -0.52% की औसत वार्षिक हानि दर के साथ 22% वैश्विक गिरावट को दर्शाता है।

- अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की आर्द्रभूमियाँ सबसे गंभीर क्षरण का सामना कर रही हैं, लेकिन यूरोप, उत्तर अमेरिका और ओशिनिया में भी पारिस्थितिकीय गिरावट तेज़ी से बढ़ रही है।

- अल्प विकसित देशों (LDC) में आर्द्रभूमियों की स्थिति सबसे खराब है। वहीं उच्च-मध्यम आय वाले और विकसित देशों में अधिकतर आर्द्रभूमियाँ अच्छी स्थिति में पाई गई हैं, जबकि खराब स्थिति वाली आर्द्रभूमियों की संख्या कम है।

- आर्द्रभूमियों का महत्त्व: आर्द्रभूमियाँ भोजन, जल शोधन, आपदा से सुरक्षा, कार्बन भंडारण और सांस्कृतिक महत्व जैसी अनेक महत्त्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- वैश्विक आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिकी तंत्र सेवा का अनुमानित मूल्य 39 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। आर्द्रभूमियाँ पृथ्वी की सतह का केवल 6% हिस्सा घेरती हैं, लेकिन यह वैश्विक GDP का लगभग 7.5% योगदान देती है।

- कुछ अफ्रीकी देशों में सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक हिस्सा प्रकृति-आधारित क्षेत्रों से आता है। आर्द्रभूमि के नष्ट होने से जलवायु जोखिम बढ़ता है और उत्पादकता कम होती है। आर्द्रभूमि में निवेश करना सतत विकास की दिशा में एक समझदारी भरा और किफायती कदम है।

- आर्द्रभूमि वित्तपोषण अंतराल: जैव विविधता वित्तपोषण वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.25% है, जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये बहुत कम है।

अनुशंसाएँ:

- आर्द्रभूमि संरक्षण: इसमें कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव-विविधता फ्रेमवर्क (KM-GBF) के साथ, विशेष रूप से लक्ष्य 2 (सभी क्षतिग्रस्त पारिस्थितिकी तंत्रों का कम-से-कम 30% पुनर्स्थापन) और लक्ष्य 3 (भूमि, जल और समुद्र के कम-से-कम 30% का संरक्षण) के साथ सामंजस्य बिठाने के लिये तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है।

- इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिये लगभग 123 मिलियन हेक्टेयर आर्द्रभूमि को बहाल किया जाना चाहिये, यदि इसमें क्षीण आर्द्रभूमि को भी शामिल कर लिया जाए तो यह संख्या संभवतः 350 मिलियन हेक्टेयर से अधिक हो जाएगी।

- अतिरिक्त रूप से, लगभग 428 मिलियन हेक्टेयर भूमि को सुरक्षित क्षेत्रों या संरक्षण उपायों के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रबंधित करने की आवश्यकता है।

- यह प्रयास वैश्विक लक्ष्यों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के अंतर्गत निर्धारित जलवायु लक्ष्यों तथा सतत् विकास लक्ष्य (SDG) 6.6 (जो जल-पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और पुनर्स्थापन से संबंधित है) को समर्थन प्रदान करता है।

- महंगे पुनर्स्थापन की तुलना में संरक्षण अधिक उपयुक्त: स्वस्थ आर्द्रभूमियों (Wetlands) का संरक्षण, क्षरणग्रस्त आर्द्रभूमियों के पुनर्स्थापन की तुलना में कहीं अधिक कम खर्चीला है। जहाँ पुनर्स्थापन की लागत प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 1,000 अमेरिकी डॉलर से लेकर 70,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकती है, वहीं संरक्षण अपेक्षाकृत अर्थव्यवस्था के लिये लाभकारी है।

- प्राकृतिक-आधारित समाधान (NbS) में निवेश को प्रोत्साहन: आपदा अनुकूलन , जलवायु शमन और जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये, सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को आर्द्रभूमियों की रक्षा हेतु NbS में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि ये उपाय कम लागत में उच्च प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं।

- वैश्विक स्तर पर आर्द्रभूमि निवेश को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि देशों द्वारा संस्थागत क्षमता का निर्माण किया जाए तथा दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाई जाएँ।

आर्द्रभूमि क्या हैं?

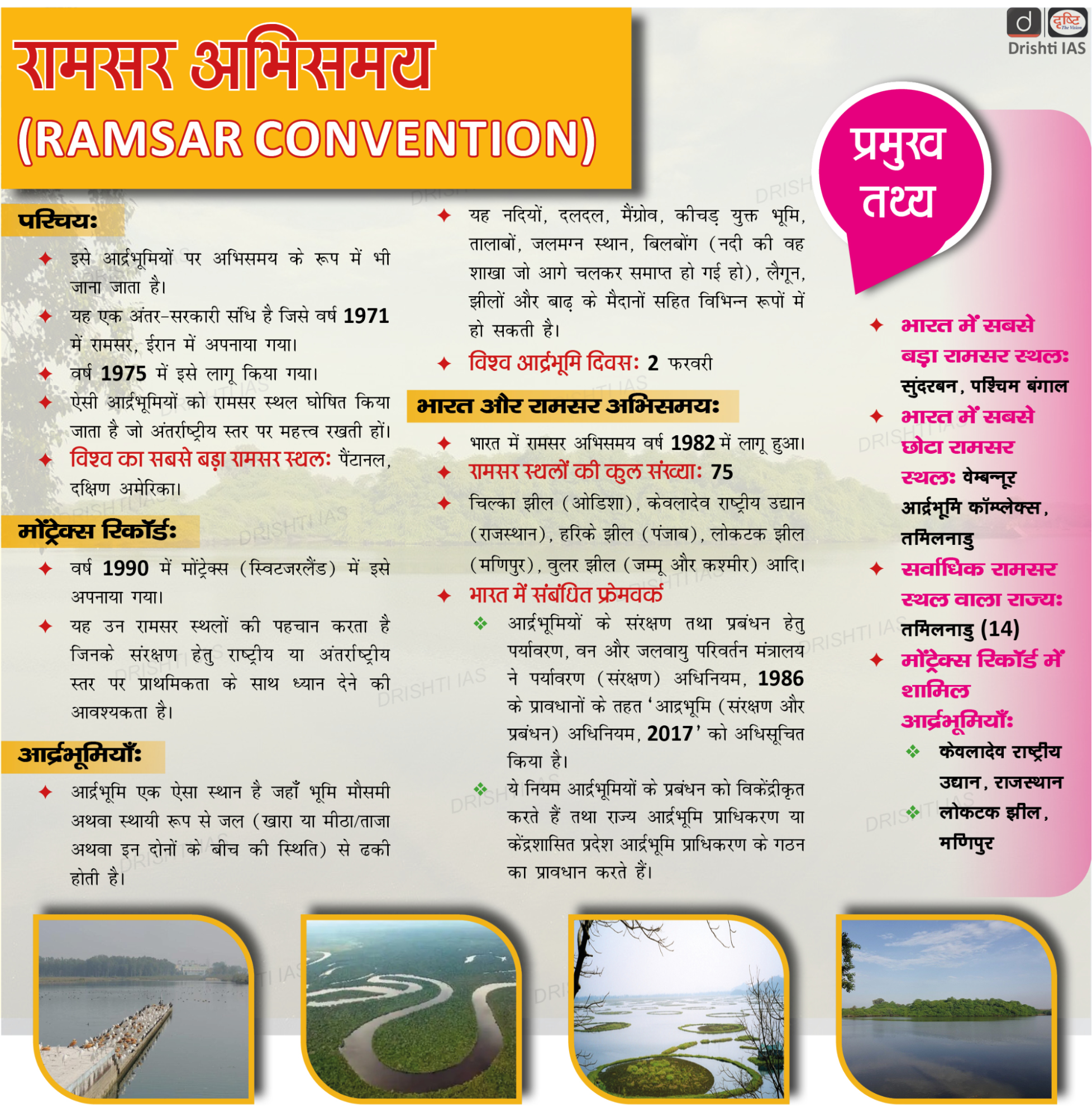

- परिचय: रामसर अभिसमय आर्द्रभूमियों (Wetlands) को इस प्रकार परिभाषित करता है कि आर्द्रभूमियाँ वे क्षेत्र होती हैं जो दलदली (Marsh), कच्छारी (Fen), पीटलैंड (Peatland) या जलमय क्षेत्र होते हैं, चाहे वे प्राकृतिक हों या कृत्रिम, स्थायी हों या अस्थायी तथा जिनमें स्थिर (Static) या प्रवाही (Flowing) जल पाया जाता है, जो मीठा (Fresh), खारा (Brackish) या नमकीन (Salty) हो सकता है। इसमें वे उथले समुद्री क्षेत्र भी शामिल होते हैं जो ज्वार के समय निम्नतम जल स्तर पर छह मीटर तक गहरे हों।

- इसकी परिभाषा में उन निकटवर्ती नदीतटीय या तटीय क्षेत्रों, साथ ही उन गहरे समुद्री क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जा सकता है, यदि वे आर्द्रभूमि तंत्र के अंतर्गत आते हों।

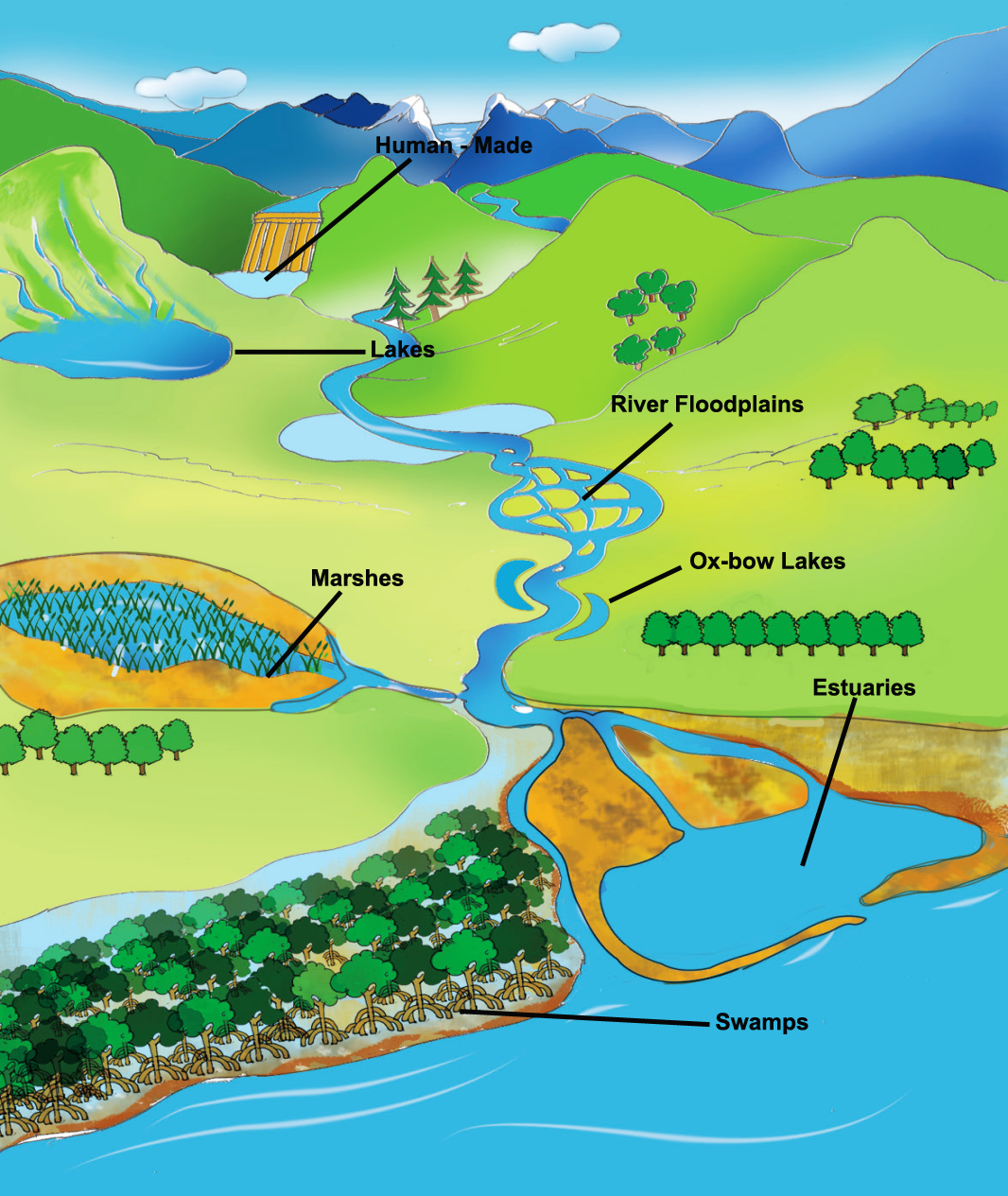

- आर्द्रभूमियों के प्रमुख प्रकार:

- मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ: ऐसी आर्द्रभूमियाँ जो सिंचाई, पीने के पानी, मत्स्य पालन या मनोरंजन जैसे उद्देश्यों से बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिये जलाशय, मत्स्य पालन तालाब, नमक के मैदान, बाँध और बैराज।

- नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य (बिहार), जो अब रामसर साइट्स हैं, नकटी डैम के माध्यम से सिंचाई के लिये बनाई गई मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ हैं।

- झीलें और तालाब: ऐसे अंतर्देशीय मीठे पानी के जल निकाय जो विविध वनस्पतियों और जीव-जंतुओं को समर्थन प्रदान करते हैं।

- नदी में बाढ़ से निर्मित मैदान: नदी के किनारे के निचले क्षेत्र, जो समय-समय पर बाढ़ से प्रभावित होते हैं। उदाहरण: यमुना बाढ़ मैदान, जो दिल्ली के लिये प्रमुख जल स्रोत है।

- बखीरा वन्यजीव अभयारण्य (उत्तर प्रदेश) एक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है, जिसके बीच से राप्ती नदी बहती है।

- ऑक्सबो झीलें (Oxbow Lakes): जब नदी की धारा के मोड़ (meander) सिल्ट भराव या मार्ग परिवर्तन के कारण कटकर अलग हो जाते हैं, तब अर्द्धचंद्राकार जल निकाय बनते हैं।

- गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी घाटियों में सामान्य हैं। उदाहरण: अंसुपा झील।

- कंवर झील, बिहार (स्थानीय रूप से 'कबारताल') एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील (Oxbow Lakes) है।

- मार्श: ऐसी आर्द्रभूमियाँ जहाँ घास जैसे शाकीय पौधे पाए जाते हैं। इनका जल स्रोत वर्षा का बहाव, भूजल या समुद्री ज्वार हो सकता है। उदाहरण: कंवर झील (बिहार) एक प्रमुख मार्श आर्द्रभूमि है।

- एश्चुअरी: मीठे और खारे पानी का मिलन स्थल, जहाँ नदी समुद्र से मिलती है। उदाहरण: चिल्का झील (ओडिशा) एक प्रसिद्ध लैगून और एश्चुअरी क्षेत्र है। तटीय लैगून तब बनते हैं जब रेतीले बाँध समुद्र और नदी के जल को अलग कर देते हैं।

- दलदल (Swamps): ऐसी आर्द्रभूमियाँ जहाँ जलभरित मिट्टी में वृक्षों का आधिक्य होता है। मैंग्रोव वन तटीय दलदल का उदाहरण हैं। उदाहरण: सुंदरबन, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव दलदल, जो भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है।

- मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ: ऐसी आर्द्रभूमियाँ जो सिंचाई, पीने के पानी, मत्स्य पालन या मनोरंजन जैसे उद्देश्यों से बनाई जाती हैं। उदाहरण के लिये जलाशय, मत्स्य पालन तालाब, नमक के मैदान, बाँध और बैराज।

- आर्द्रभूमियों की पारिस्थितिक सेवाएँ:

- जल शोधन: आर्द्रभूमियाँ प्रकृति की किडनी की तरह कार्य करती हैं। ये जल को शुद्ध करती हैं, भारी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करती हैं (जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है), सिंचाई का समर्थन करती हैं तथा भूतल एवं भूजल की गुणवत्ता सुधारती हैं।

- तूफान से सुरक्षा (Storm Protection): तटीय आर्द्रभूमियाँ जैसे मैंग्रोव और नमकीन साल्ट मार्श, तूफानी लहरों, बाढ़ और तटीय कटाव को कम करने में सहायक होती हैं, जिससे समुद्र तटीय क्षेत्रों की रक्षा होती है।

- बाढ़ नियंत्रण: ये तूफानों के दौरान अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ की तीव्रता कम होती है और अनावृष्टि के समय में जल प्रवाह बनाए रखने में सहायता मिलती है। मैन्ग्रोव जैसी आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी प्रणालियाँ बाढ़ के दौरान जल स्तर को सामान्यतः 15–20% तक और गंभीर तूफानों के समय लगभग 70% तक कम कर सकती हैं।

- क्षरण नियंत्रण (Erosion Control): आर्द्रभूमियों के पौधे मृदा को स्थिर बनाते हैं और नदी किनारे के क्षरण को रोकते हैं।

- वन्यजीवों का आवास: आर्द्रभूमियाँ जलीय और स्थलीय जीवन से समृद्ध एक पारिस्थितिक संक्रमण क्षेत्र (Ecotone) होती हैं। ये मेंढ़क जैसे उभयचर, बत्तख एवं सारस जैसे पक्षी, स्तनधारी और प्रवासी प्रजातियों को आश्रय देती हैं।

- आर्द्रभूमियाँ ट्राउट, केकड़ा और झींगा जैसी प्रजातियों के प्रजनन, आहार ग्रहण तथा पालन-पोषण हेतु उपयुक्त क्षेत्र प्रदान करती हैं।

- उच्च उत्पादकता: कुछ आर्द्रभूमियाँ (जैसे कि लवण कच्छ) प्रति एकड़ अधिकांश फसलों की तुलना में अधिक जैविक उत्पादकता (बायोमास) उत्पन्न करती हैं।

- शिक्षा: ये पारिस्थितिक और सांस्कृतिक अध्ययन के लिये प्राकृतिक कक्षाओं के रूप में कार्य करती हैं।

- भारत में आर्द्रभूमियों की स्थिति: अगस्त 2024 तक, भारत में 1,307 आर्द्रभूमियों की पहचान की जा चुकी है, जो कुल मिलाकर 1.35 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई हैं। यह दक्षिण एशिया में सबसे अधिक आर्द्रभूमि क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है।

- आर्द्रभूमियों के संरक्षण के प्रयास:

- रामसर कन्वेंशन: भारत ने वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की थी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को अपनी पहली दो रामसर स्थलों के रूप में नामित किया। वर्ष 2025 में राजस्थान के खीचन और मेनार को भी इसमें जोड़े जाने के साथ, भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो चुके हैं, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- मॉन्ट्रो रिकॉर्ड: यह रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व की उन आर्द्रभूमियों की सूची है, जो पारिस्थितिक क्षरण का सामना कर रही हैं या भविष्य में कर सकती हैं।

- भारत में वर्तमान में मोंट्रेक्स रिकॉर्ड में दो आर्द्रभूमि हैं: राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मणिपुर में लोकटक झील।

- भारत के वेटलैंड्स पोर्टल (2021): यह पोर्टल जनता को आर्द्रभूमियों से संबंधित डेटा, मानचित्र और संरक्षण की प्रगति की जानकारी प्रदान करता है।

- नेशनल वेटलैंड डेकाडल चेंज एटलस: उपग्रह आँकड़ों के माध्यम से आर्द्रभूमियों में होने वाले परिवर्तनों का आकलन करता है।

- अमृत धरोहर योजना (2023): आर्द्रभूमियों में पारिस्थितिक पर्यटन, समुदाय की आय, जैव विविधता वृद्धि और कार्बन संग्रहण पर केंद्रित है।

- नमामि गंगे से एकीकरण: विशेष रूप से गंगा बेसिन में नदी बेसिन प्रबंधन के साथ आर्द्रभूमि संरक्षण को जोड़ा गया है।

- विश्व आर्द्रभूमि दिवस: 2 फरवरी को ईरान के रामसर में वर्ष 1971 में आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- रामसर कन्वेंशन: भारत ने वर्ष 1982 में रामसर कन्वेंशन की पुष्टि की थी और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान तथा चिल्का झील को अपनी पहली दो रामसर स्थलों के रूप में नामित किया। वर्ष 2025 में राजस्थान के खीचन और मेनार को भी इसमें जोड़े जाने के साथ, भारत में अब कुल 91 रामसर स्थल हो चुके हैं, जो आर्द्रभूमि संरक्षण के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न (PYQ)प्रश्न. यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के एक आर्द्रभूमि को 'मोंट्रेक्स रिकॉर्ड' के अंतर्गत लाया जाता है, तो इसका क्या अर्थ है? (2014) (A) मानवीय हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, हो रहा है या होने की संभावना है। उत्तर: (a) |