उत्तर प्रदेश Switch to English

ताजमहल संरक्षण प्रयास

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (NEERI) को ताजमहल पर काँच उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने का निर्देश दिया है।

मुख्य बिंदु

- निर्देश के बारे में:

- न्यायालय ने NEERI को मूल्यांकन की समय-सीमा के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

- उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी एक विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया, जो प्रभावित उद्योगों का निरीक्षण कर प्रदूषण स्तर का मूल्यांकन कर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि काँच उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने की पुष्टि होती है, तो इन इकाइयों को स्थानांतरित करने के आदेश देने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा।

- यह निर्देश ताज ट्रेपेज़ियम ज़ोन (TTZ) प्राधिकरण की पर्यावरणीय सुरक्षा व्यवस्था की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई पूर्व आलोचनाओं के संदर्भ में दिया गया है।

- ताज ट्रैपेज़ियम ज़ोन (TTZ):

- यह ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिये उसके चारों ओर 10,400 वर्ग किमी का निर्धारित क्षेत्र है।

- TTZ में तीन विश्व धरोहर स्थल (ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी) सहित कई स्मारक शामिल हैं। इसका नाम इसके समलंब चतुर्भुज आकार के कारण रखा गया है।

- इस ज़ोन के तहत प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को लाल, नारंगी, हरी और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- TTZ ढाँचा प्रदूषण नियंत्रण, वायु गुणवत्ता निगरानी और ताजमहल की पर्यावरणीय अक्षुण्णता के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- ताजमहल के बारे में:

-

निर्माण:

- ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में कराया था। उस्ताद अहमद लाहौरी को इसका मुख्य वास्तुकार माना जाता है।

- इसका निर्माण 1632 ई. में शुरू हुआ और 1648 ई. में पूरा हुआ। इसे मुगल साम्राज्य, मध्य एशिया और ईरान के कारीगरों द्वारा बनाया गया था।

- अवस्थिति और संरचना:

- ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना के दाहिने किनारे पर स्थित है। यह 17 हेक्टेयर के मुगल उद्यान के अंदर स्थित है जिसमें चार उपविभाजित क्वार्टरों के साथ तिमुरिद-फारसी चारबाग शैली का अनुसरण किया गया है।

- यह ईंट-चूने के गारे, लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर ( मुख्य संरचना के लिये मकराना (राजस्थान) से उत्खनित) से निर्मित है।

- इसमें जेड, क्रिस्टल, फिरोज़ा, लैपिस लाजुली आदि रत्नों का उपयोग करके व्यापक जड़ाई कार्य किया गया था।

- मकबरा कक्ष अष्टकोणीय है जिसमें चार अतिरिक्त कोने वाले कमरे और एक केंद्रीय स्थल है जिसमें मुमताज महल और शाहजहाँ की समाधि है। मुगल परंपरा के अनुसार वास्तविक कब्रें निचले तहखाने में हैं।

- मकबरे की संरचना वर्गाकार आकृति की है, जिससे इसमें आठ भुजाएँ बनती हैं तथा गहरे मेहराब बने होते हैं।

- यूनेस्को विश्व धरोहर मान्यता:

- वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया तथा इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी।

- यह विश्व के प्रसिद्ध सात आश्चर्यों में से एक है।

- वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया तथा इसे मानव रचनात्मक प्रतिभा की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता दी।

- संरक्षण और प्रबंधन:

- ताजमहल को वर्ष 1920 में राष्ट्रीय महत्त्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।

- इसका प्रबंधन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है। यह प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 और 1959 नियमों के तहत संरक्षित है और TTZ के तहत संलग्न है।

- ताजमहल को वर्ष 1920 में राष्ट्रीय महत्त्व का केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था।

-

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI)

- वर्ष 1958 में नागपुर में स्थापित NEERI, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) के अंतर्गत एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

- यह अनुसंधान एवं विकास, नीति विकास और प्रौद्योगिकी नवाचार के माध्यम से पर्यावरण प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और सतत् विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- नागपुर में मुख्यालय वाली NEERI चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में पाँच क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ संचालित करती है।

बिहार Switch to English

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ( 24 अप्रैल 2025 ) के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किये।

मुख्य बिंदु

- मोतीपुर पंचायत

- बिहार की मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मुखिया प्रेमा देवी को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया।

- इस पुरस्कार के तहत पंचायत को 50 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की गई।

- मोतीपुर पंचायत को 'क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार' के लिये बिहार से अकेले चुना गया है।

- इस श्रेणी में देशभर से केवल तीन पंचायतों का चयन हुआ है।

- यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया जाता है।

- बिहार की मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मुखिया प्रेमा देवी को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया।

- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के बारे में:

- यह उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों के प्रोत्साहन हेतु है जो सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (LSDG) के 9 विषयों के अनुरूप हैं, जिसमें सभी 17 SDG शामिल हैं।

- इसके लिये केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विशेष श्रेणियाँ स्थापित की हैं।

- जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार: यह नेट-ज़ीरो उत्सर्जन और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण करने वाले ग्राम पंचायतों को प्रदान किया जाता है।

- आत्म निर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार: यह पंचायतों द्वारा स्वयं के स्रोत राजस्व (OSR) में वृद्धि के माध्यम से आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाली शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों को दिया जाता है।

- पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: यह LSDG कार्यान्वयन में PRI का समर्थन करने वाले 3 संस्थानों को प्रदान किया जाता है

- विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं, साथ ही उन्हें नकद पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है।

- प्रथम पुरस्कार विजेता को 1 करोड़ रुपए, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 75 लाख रुपए और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 50 लाख रुपए मिलते हैं।

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस:

- 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला यह दिवस 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन का प्रतीक है, जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सांविधिक प्रस्थिति प्रदान की गई।

- इसका पहला आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था।

पंचायती राज:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

- स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान (Panchayati Raj Institution) को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।

- पंचायती राज संस्थान भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (Rural Local Self-government) की एक प्रणाली है।

- स्थानीय स्वशासन का अर्थ है स्थानीय लोगों द्वारा निर्वाचित निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रबंधन।

मध्य प्रदेश Switch to English

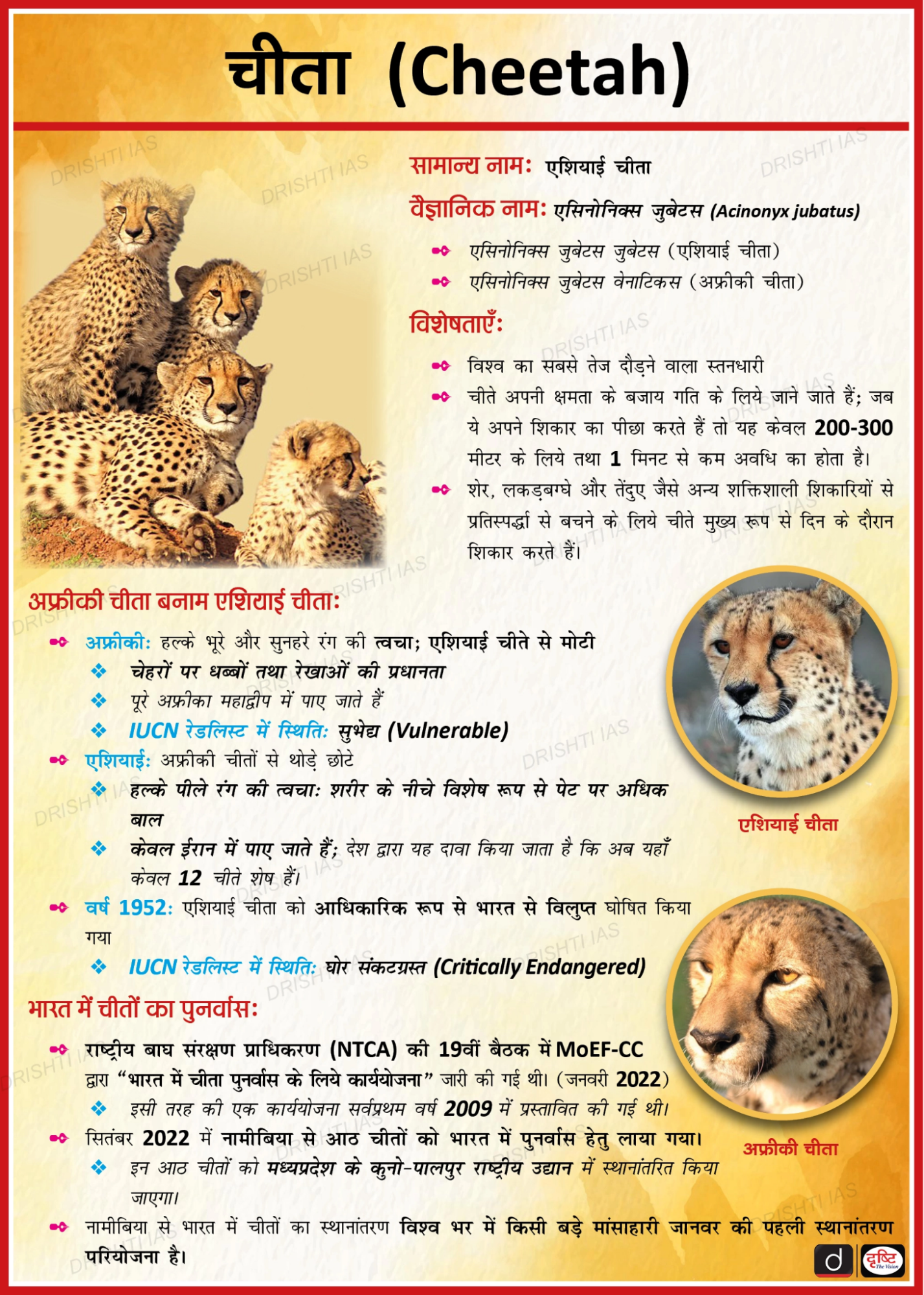

भारत बोत्सवाना से चीते लाएगा

चर्चा में क्यों?

भारत में चीतों के पुनर्वास प्रयासों को एक नई दिशा देने के लिये अफ्रीकी देश बोत्सवाना से आठ चीते दो चरणों में भारत लाए जाएंगे।

- नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) के अधिकारियों ने बताया कि भारत में दक्षिण अफ्रीका, और केन्या से भी और चीते लाने की प्रक्रिया जारी है।

मुख्य बिंदु

- चीतों का पुनर्वास:

- वर्ष 2022 में शुरू की गई चीता परियोजना, विलुप्त हो चुकी चीतों की प्रजातियों को जंगल में फिर से लाने की भारत की महत्वाकांक्षी पहल है। अब तक इस परियोजना पर 112 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किये जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 67% राशि अकेले मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास गतिविधियों के लिये आवंटित की गई है।।

- मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का पुनर्वास किया जाएगा।

- यह अभयारण्य राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है, जिसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक अंतरराज्यीय चीता संरक्षण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा।

- कूनो और गांधी सागर अभयारण्य में चीता मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि चीतों के संरक्षण और पुनर्वास में उनकी कार्यक्षमता बढ़ सके।

गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य:

- यह राजस्थान से सटे मंदसौर और नीमच ज़िलों की उत्तरी सीमा पर मध्य प्रदेश में स्थित है।

- इसकी विशेषता विशाल खुले परिदृश्य और चट्टानी इलाके हैं।

- वनस्पतियों में उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन और झाड़ी शामिल हैं।

- अभयारण्य में पाई जाने वाली कुछ वनस्पतियाँ खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश हैं।

- जीवों में चिंकारा, नीलगाय, चित्तीदार हिरण, धारीदार लकड़बग्घा, सियार और मगरमच्छ शामिल हैं।

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA):

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है।

- इसकी स्थापना 2005 में टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई थी।

- इसका गठन वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 ( जैसा कि 2006 में संशोधित किया गया ) के प्रावधानों के तहत बाघ संरक्षण को मज़बूत करने के लिये, इसे सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के अनुसार किया गया था।

मध्य प्रदेश Switch to English

मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्द्धन अभियान

चर्चा में क्यों?

प्रदेश में प्रारंभ किये गए जल गंगा संवर्द्धन अभियान के अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा गाँव-गाँव में आयोजित की जा रही "पानी चौपाल" आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गई है।

मुख्य बिंदु

- पानी चौपाल के बारे में:

- इस चौपाल में मैदानी अमला किसानों को जल संरक्षण, कम पानी से होने वाली फसलों, कृषि और उद्यानिकी फसलों के साथ अधिक लाभ कमाने की तकनीक और नवीन उद्यानिकी तकनीकों के बारे में समझाया जाता है।

- इसके साथ ही, अभियान के दौरान फलोद्यान, ड्रिप लाइन, प्लास्टिक मलचिंग, सब्जी क्षेत्र, मसाला क्षेत्र और पुष्प क्षेत्र विस्तार योजनाओं का लाभ लेने के लिये उद्यानिकी विभाग का ऑनलाइन पोर्टल से पंजीकरण भी कराया जा रहा है।

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना "पर ड्रॉप-मोर क्रॉप" के अंतर्गत उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग ने 13,500 कृषकों को 76.68 करोड़ रुपए की लागत से स्प्रिंकलर और ड्रिप सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

- इसके अलावा, 5,000 हैक्टेयर में फलदार पौधों का रोपण और सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से जल प्रबंधन पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

- अभियान के लिये 25 लाख से अधिक फलदार पौधे उपलब्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिये "पानी चौपाल" में ही किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी भी दी जा रही है।

- जल गंगा संवर्द्धन अभियान

- यह अभियान 30 मार्च 2025 को क्षिप्रा नदी के तट से आरंभ हुआ और 30 जून 2025 तक चलेगा।

- उद्देश्य:

- जल स्रोतों का संरक्षण: जल गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के जल-संरचनाओं (नदी, तालाब, कुए, बावड़ी आदि) का संरक्षण और पुनर्जीवन करना है।

- इसमें गंदे पानी के नालों को स्वच्छ भारत मिशन-2.0 के अंतर्गत शोधित करने की योजना भी शामिल है।

- जन-भागीदारी को बढ़ावा देना: इस अभियान में नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों, विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY):

- इस योजना को वर्ष 2015 में खेती के लिये पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, जल उपयोग दक्षता में सुधार करने तथा सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था।

- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्र-राज्यों के बीच हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पहाड़ी राज्यों के मामले में यह हिस्सेदारी 90:10 के अनुपात में है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

ऑपरेशन कगार

चर्चा में क्यों?

बढ़ती हिंसा और विवादास्पद सुरक्षा अभियानों की पृष्ठभूमि में, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के ऑपरेशन कगार पर चिंता जताई है।

- छत्तीसगढ़ में माओवादी विद्रोहियों को खत्म करने के उद्देश्य से चलाए गए इस अभियान की कड़ी आलोचना हो रही है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से आदिवासियों और युवाओं की हत्या के आरोप लगे हैं।

टिप्पणी:

- केंद्रीय गृहमंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के समूल खात्मे के लिये प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाये, ताकि किसी भी नागरिक को इसकी वज़ह से अपने प्राण न गँवाने पड़ें।

मुख्य बिंदु

- ऑपरेशन कगार के बारे में:

- गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है।

- इस अभियान में उन माओवादियों को भारी क्षति हुई है जिन्होंने सरकार के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है।

- साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के अनुसार, 2025 के पहले तीन महीनों में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों द्वारा 140 से अधिक माओवादियों को मार गिराया गया।

- यह आँकड़ा छत्तीसगढ़ में वर्ष 2024 में होने वाली कुल मृत्यु संख्या के आधे से भी अधिक है, जोकि 235 है।

- आदिवासियों और स्थानीय समुदायों पर प्रभाव

- सरकार का दावा है कि ऑपरेशन कगार का उद्देश्य शांति लाना है, लेकिन इसके चलते स्थानीय समुदायों, विशेषकर आदिवासी आबादी पर गहरा असर पड़ा है।।

- कई आदिवासी गोलीबारी में फँस गए हैं और सरकार के आक्रामक रुख से स्थानीय आक्रोश और बढ़ गया है।

- नक्सलियों और सुरक्षा बलों दोनों की ओर से हिंसा में वृद्धि ने जनजातीय समुदायों और सरकार के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, जिससे केवल सैन्य कार्रवाई पर निर्भर रहने के बजाए उग्रवाद को बढ़ावा देने वाली सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करने की मांग बढ़ गई है।

नक्सलवाद

- परिचय: नक्सलवाद, माओवादी विचारधारा से प्रेरित वामपंथी उग्रवाद का एक रूप है, जो सशस्त्र विद्रोह (हिंसा और गुरिल्ला युद्ध) के माध्यम से राज्य को समाप्त करने का प्रयास करता है।

- नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गाँव से हुई है, जहाँ वर्ष 1967 में शोषक ज़मींदारों के खिलाफ किसानों का विद्रोह हुआ था।

- इसके बाद से यह एक जटिल उग्रवाद के रूप में विकसित हो गया है, जो भारत के कई राज्यों को प्रभावित कर रहा है।

- भारतीय माओवादी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारत का सबसे बड़ा और सबसे हिंसक माओवादी समूह है। इसका गठन दो प्रमुख माओवादी गुटों: CPI (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) पीपुल्स वार और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया के विलय से हुआ था।

- CPI (माओवादी) और उसके संगठनों को UAPA, 1967 के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।

- भौगोलिक विस्तार: नक्सल आंदोलन "रेड कॉरिडोर" में सबसे अधिक सक्रिय है, जो छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र और बिहार सहित कई भारतीय राज्यों के हिस्सों में फैला हुआ है।

- नक्सलवाद के कारण:

- भूमिहीनता और शोषण: असमान भूमि वितरण और ज़मींदारों, साहूकारों एवं बिचौलियों द्वारा शोषणकारी प्रथाओं के कारण ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में असंतोष बढ़ा और नक्सलवाद को बढ़ावा मिला।

- गरीबी और अल्प विकास: नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे लोग उग्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं।

- जनजातीय अलगाव: उचित पुनर्वास के बिना औद्योगिक और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापन से राज्य के प्रति गुस्सा और अविश्वास बढ़ता है, जिसके कारण कई लोग नक्सलवादी आंदोलनों में शामिल हो जाते हैं।

- राज्य की उपेक्षा और हिंसा: सरकारी तंत्र अनुपस्थिति, बुनियादी सेवाओं की कमी तथा हिरासत में मृत्यु सहित पुलिस की ज्यादतियों के मामलों ने शिकायतों को और बढ़ा दिया है, जिससे नक्सली विद्रोह को मज़बूती मिली है।

बिहार Switch to English

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री पद्म भूषण से सम्मानित

चर्चा में क्यों?

बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को सार्वजनिक जीवन में उनके असाधारण योगदान के लिये मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह सम्मान प्रदान किया।

मुख्य बिंदु

- सुशील कुमार मोदी का योगदान

- राजकोषीय प्रबंधन और राज्य विकास: बिहार के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने बिहार को राजस्व-अधिशेष राज्य में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- उन्हें प्रभावी राजकोषीय प्रबंधन और बेहतर प्रशासन के माध्यम से राज्य के विकास में योगदान के लिये जाना जाता था।

- भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरूआत में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

- राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (2011-2013) के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंनेGST लागू करने के लिये राज्यों के बीच आम सहमति बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत के कर ढाँचे में एक ऐतिहासिक सुधार था।

- राजनीतिक नेतृत्व: राजनीति में तीन दशकों से अधिक समय तक उन्होंने संसद के दोनों सदनों और बिहार विधानसभा में सेवा की।

- उन्होंने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष जैसे नेतृत्वकारी भूमिकाएँ भी निभाईं।

- लिंग बजट और महिला कल्याण: बिहार के वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए, मोदी ने लिंग बजट की अभिनव अवधारणा पेश की, जिसमें महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया तथा यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य की वित्तीय योजना में उनके मुद्दों को शामिल किया जाए।

- अंग दान की वकालत: वे अंग दान के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने बिहार में 'दधीचि देह दान समिति' अभियान की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंग दान के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और लोगों को अपने अंग दान करने के लिये प्रोत्साहित करना था।

- राजकोषीय प्रबंधन और राज्य विकास: बिहार के सबसे लंबे समय तक उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में, उन्होंने बिहार को राजस्व-अधिशेष राज्य में बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पद्म पुरस्कार

- पृष्ठभूमि:

- पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर की जाती है।

- वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है।

- उद्देश्य:

- यह उन सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है, जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्त्व शामिल हो।

- श्रेणियाँ:

- पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)

- पद्म श्री (प्रतिष्ठित सेवा)

- ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिये जाते हैं:

- पद्म विभूषण (असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिये)

- पद्म भूषण और पद्म श्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है।

- पद्म भूषण (उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा)

- क्षेत्र:

- ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों में दिये जाते हैं।

- पात्रता:

- जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिये पात्र हैं।

- चयन प्रक्रिया:

- पद्म पुरस्कार समिति:

- ये पुरस्कार ‘पद्म पुरस्कार समिति’ द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किये जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है।

- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत:

- ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च/अप्रैल के महीने में प्रदान किये जाते हैं।

- पद्म पुरस्कार समिति:

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण