उत्तर प्रदेश Switch to English

ऑपरेशन शिकंजा

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश पुलिस के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने 9 से 13 अक्तूबर, 2025 तक ‘ऑपरेशन शिकंजा’ चलाया, जिसके तहत राज्यभर में 23 फरार आर्थिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

मुख्य बिंदु

- उद्देश्य:

- उत्तर प्रदेश में बड़े वित्तीय घोटालों में लिप्त लंबे समय से फरार अपराधियों को पकड़ना।

- गबन की गई सार्वजनिक धनराशि की जवाबदेही सुनिश्चित करना और उसकी वसूली करना।

- समन्वित पुलिसिंग के माध्यम से श्वेतपोश (White-Collar) अपराधों के विरुद्ध कानून के शासन को सुदृढ़ करना।

- समन्वय: महानिदेशक नीरा रावत के निर्देशों के तहत, आठ विशेषीकृत टीमों ने डिजिटल इंटेलिजेंस के सहयोग से एक साथ कई ज़िलों में छापेमारी अभियान चलाया, जो रियल-टाइम की निगरानी के माध्यम से समन्वित किये गए थे ताकि भागने से रोका जा सके।

- प्रभाव: चार दिनों के भीतर, 23 भगोड़े गिरफ्तार किये गए, लंबित वारंटों को लागू किया गया और धोखाधड़ी से प्राप्त सार्वजनिक धन की वसूली शुरू की गई।

- आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने घोषणा की है कि ‘ऑपरेशन शिकंजा’ के तहत कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक सभी आर्थिक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते।

- महत्त्व: यह अभियान उत्तर प्रदेश में वित्तीय अपराधों पर डिजिटल निगरानी और अंतर-ज़िला सहयोग के माध्यम से एक समन्वित राज्यव्यापी कार्रवाई का प्रतिनिधित्व करता है, जो आर्थिक न्याय की प्राप्ति में EOW के प्रयासों में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करता है।

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (Economic Offences Wing- EOW)

- परिचय:

- इसकी स्थापना वर्ष 1970 में अपराध अन्वेषण विभाग (CID) के अंतर्गत आर्थिक अपराधों से निपटने के लिये की गई थी।

- वर्ष 1972 में, सरकार ने EOW को 10 विभागों से संबंधित अपराधों की जाँच का दायित्व सौंपा- वन, परिवहन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, स्थानीय निकाय, उद्योग, आबकारी/एक्साइज़, कृषि, पंचायती राज, अल्प सिंचाई और बिक्री कर विभाग।

- 1977 में, EOW को पुनर्गठित कर उत्तर प्रदेश पुलिस की एक अलग विशेष अन्वेषण शाखा बनाई गई।

- वर्ष 2006 में, EOW के कार्यक्षेत्र को विस्तारित कर सभी सरकारी विभागों से जुड़े आर्थिक अपराधों को शामिल किया गया।

- वर्ष 2018 में, सरकार ने इसके परिचालन क्षेत्र को सशक्त करने हेतु लखनऊ, वाराणसी, मेरठ और कानपुर में चार EOW थाने स्थापित किये।

- प्रकार्य: यह विभिन्न सरकारी संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी, ठगी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों की जाँच करते है; अपराध की गंभीरता के आधार पर इसे निजी व्यक्तियों या संगठनों से संबंधित मामलों की जाँच का दायित्व भी सौंपा जा सकता है तथा यह सरकारी राजस्व हानि से संबंधित खुफिया जानकारी एकत्र कर उचित सरकारी कार्रवाई के लिये प्रस्तुत करता है।

झारखंड Switch to English

वन्यजीव अभयारण्य के रूप में सारंडा वन

चर्चा में क्यों?

झारखंड मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन के एक हिस्से को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

- सारंडा वन, जिसका अर्थ है "सात सौ पहाड़ियों की भूमि", भारत के सबसे समृद्ध साल वनों में से एक है तथा यह एक महत्त्वपूर्ण हाथी गलियारा भी है।

मुख्य बिंदु

- मंत्रिमंडल ने सारंडा वन के 314.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने को मंजूरी दी, साथ ही इसके चारों ओर 1 किलोमीटर का पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र भी निर्धारित किया। यह प्रयास वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों तथा राज्य एवं केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं तक उनकी पहुँच सुरक्षित रहेगी।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

- 8 अक्तूबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने के लिये सात दिन का समय दिया था तथा बार-बार देरी करने पर परमादेश रिट की चेतावनी दी।

- मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं के लिये मौजूदा खदानों में खनन जारी रखने की अनुमति दी, जबकि क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी।

- राज्य ने प्रस्तावित अभयारण्य क्षेत्र का विस्तार किया है तथा सासंगदाबुरू संरक्षण रिज़र्व के लिये भूमि भी निर्धारित की है।

राजस्थान Switch to English

उदयपुर ने AI-संचालित ट्रैफिक सिस्टम लॉन्च किया

चर्चा में क्यों?

उदयपुर ने यातायात प्रबंधन में सुधार लाने के उद्देश्य से एक पायलट परियोजना के तहत व्यस्त फतेहपुरा चौराहे पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम शुरू की है।

- इस पहल का लक्ष्य ट्रैफिक के प्रवाह को सुव्यवस्थित करना, जाम को कम करना और यात्रियों का समय बचाना है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: पारंपरिक ट्रैफिक लाइटों के विपरीत, जो निश्चित समय-सारिणी पर काम करती हैं, नई AI-आधारित प्रणाली/सिस्टम में हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं जो वाहनों की रियल-टाइम आवाजाही की निगरानी करते हैं।

- AI प्रणाली प्रत्येक लेन में यातायात घनत्व का लगातार विश्लेषण करती है और सिग्नल समय को स्वचालित रूप से समायोजित करती है ताकि ट्रैफिक प्रवाह को बेहतर बनाया जा सके।

- जिन लेन में ट्रैफिक कम होता है, उन्हें कम समय के लिये ग्रीन सिग्नल दिया जाता है, जबकि भीड़भाड़ वाली लेन को लंबे समय के लिये ग्रीन सिग्नल दिया जाता है ताकि चौराहे पर वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।

- यह प्रणाली एक मोबाइल एप्लिकेशन से भी जुड़ी हुई है, जिससे ट्रैफिक अधिकारी दूरस्थ रूप से यातायात की स्थिति की निगरानी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर डेटा-आधारित समायोजन कर सकते हैं।

- आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता: सामान्य ट्रैफिक नियंत्रण के अतिरिक्त, इस प्रणाली में साउंड सेंसर लगाए गए हैं जो एम्बुलेंस और फायर इंजन की सायरन को पहचान सकते हैं।

- जब इस प्रकार के सायरन का पता चलता है, तो AI तुरंत संबंधित सिग्नल को हरा कर देता है, जिससे आपातकालीन वाहन बिना किसी विलंब के चौराहे से गुजर सकते हैं और यह सुविधा आपात स्थितियों में प्रतिक्रिया समय को सुधारने के उद्देश्य से बनाई गई है।

- डेटा-आधारित शहरी गतिशीलता: तत्काल जाम प्रबंधन के अतिरिक्त, यह AI प्रणाली पूरे दिन यातायात डेटा एकत्र और रिकॉर्ड करती है। ये जानकारी शहर के अधिकारियों को दीर्घकालिक ट्रैफिक पैटर्न का विश्लेषण करने और अधिक प्रभावी प्रबंधन रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता करेगी।

महत्त्व: यदि फतेहपुरा ट्रायल प्रभावी सिद्ध होता है, तो उदयपुर का शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर इसी प्रकार की AI-आधारित प्रणालियों को लागू करने की योजना है। यह स्मार्ट और डेटा-संचालित शहरी गतिशीलता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

छत्तीसगढ़ Switch to English

माओवादी-प्रभावित अबूझमाड़ से जोड़ने हेतु सड़क परियोजना

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने नारायणपुर ज़िले के माओवादी-प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र को महाराष्ट्र से जोड़ने वाले 21.5 किमी. लंबी सड़क खंड के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: यह सड़क तीन खंडों में विकसित की जाएगी और अनुमानित लागत ₹152 करोड़ होगी। इसे दो-लेन पक्की सड़क के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो घने वन वाले क्षेत्र में पूरे वर्ष आवाजाही सुनिश्चित करेगी।

- डायरेक्ट लिंक: नई सड़क माओवादी प्रभावित अबूझमाड़ क्षेत्र के दूरस्थ कुटुल क्षेत्र को महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित नीलांगुर से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ देगी।

- 21.5 किमी. का यह खंड 195 किमी. NH-130D का हिस्सा है, जो NH-30 की एक शाखा है, जो कोंडागाँव से शुरू होती है, नारायणपुर और कुटुल से गुजरती है और महाराष्ट्र में विस्तारित होती है।

- महाराष्ट्र की ओर, यह मार्ग बिंगुंडा, लाहेरी, धोदराज, भामरगढ़, हेमा और लकासा से होकर गुजरेगा और इन क्षेत्रों को NH-353D, अलापल्ली से जोड़ेगा।

- ऐतिहासिक रूप से, ये क्षेत्र माओवादी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित थे। हालाँकि, तीव्र नक्सल-विरोधी अभियानों के कारण उग्रवादी गतिविधियाँ काफी हद तक कम हो गई हैं, जिससे बुनियादी ढाँचे के विकास की संभावनाएँ बनी हुई हैं।

- प्रभाव: सड़क निर्माण के पूरा होने के बाद बस्तर को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से प्रत्यक्ष कनेक्शन मिलेगा। इस कनेक्टिविटी से व्यापार, पर्यटन और वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संचालन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

छत्तीसगढ़ Switch to English

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने धान खरीद मूल्य निर्धारित किया

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 2025-26 खरीफ विपणन सीजन (KMS) के लिये धान की खरीद के महत्त्वपूर्ण उपायों को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- खरीदी केंद्र: 2025-26 खरीफ के लिये धान की खरीद 15 नवंबर, 2025 से शुरू होगी, ₹3,100 प्रति क्विंटल दर पर, और यह प्रक्रिया 31 जनवरी, 2026 तक चलेगी। इससे राज्य भर के 25 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।

- कुल 2,739 खरीद केंद्र पूरे राज्य में स्थापित किये जाएँगे, साथ ही नई और पुरानी जूट के बोरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाएँगे ताकि सुव्यवस्थित परिवहन और ढुलाई कार्य सुनिश्चित किया जा सके।

- भारतीय खाद्य विभाग, भारत सरकार ने KMS 2025-26 के दौरान केंद्रीय पूल के लिये 73 लाख मीट्रिक टन चावल का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- भुगतान प्रक्रिया: किसान अपने उत्पाद को सहकारी समितियों को बेचने के 6 से 7 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त करेंगे। धान की खरीद के लिये प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की गई है।

- डिजिटल फसल सर्वेक्षण: 23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया गया है, जिससे धान की खेती वाले क्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है। इस डेटा को 20,000 गाँवों में सार्वजनिक रूप से सत्यापित किया जा रहा है।

- प्रौद्योगिकी-आधारित पहल:

- टोकन तुंहर हाथ (Token Tunhar Haath) मोबाइल ऐप: यह किसानों को धान बेचने के लिये ऑनलाइन स्लॉट बुक करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे खरीद केंद्रों पर प्रतीक्षा समय और कतारें कम होती हैं।

- बायोमेट्रिक आधारित खरीद प्रणाली: यह सुनिश्चित करती है कि खरीद केवल सत्यापित वास्तविक किसानों से ही की जाए।

- ई-KYC आवश्यकता: एग्रीस्टैक (AgriStack) पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य ई-KYC पंजीकरण, पारदर्शिता बढ़ाने और डुप्लीकेट से बचाव हेतु।

- प्रोत्साहन: जो सहकारी समितियाँ इस सीज़न में शून्य नुकसान या बर्बादी सुनिश्चित करती हैं, उन्हें प्रति क्विंटल ₹5 का प्रोत्साहन मिलेगा।

- निगरानी एवं नियंत्रण: मार्कफेड कार्यालय में एक एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र (Integrated Command and Control Centre) स्थापित किया जाएगा, जबकि ज़िला स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाए जाएँगे ताकि खरीद प्रक्रिया की निगरानी की जा सके।

- ज़िलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे प्रशासनिक अधिकारियों को केंद्र प्रभारी नियुक्त करें और विशेष जाँच दलों का गठन करें, ताकि पड़ोसी राज्यों से धान के अवैध परिवहन या पुनर्चक्रण को रोका जा सके।

- महत्त्व: छत्तीसगढ़ सरकार के ये रणनीतिक कदम अपने मुख्य धान खरीद तंत्र को सशक्त बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने तथा किसानों को समय पर भुगतान और उनके फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास हैं।

राष्ट्रीय करेंट अफेयर्स Switch to English

विश्व मानक दिवस

चर्चा में क्यों?

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी ने 14 अक्तूबर, 2025 को विश्व मानक दिवस (World Standards Day) कार्यक्रम का नेतृत्व किया।

- यह कार्यक्रम भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) द्वारा आयोजित किया गया था, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत आता है।

मुख्य बिंदु

- परिचय: राष्ट्रीय मानकीकरण प्रशिक्षण संस्थान (NITS) में आयोजित इस समारोह में भारत का राष्ट्रीय लाइटिंग कोड 2025 (National Lighting Code of India 2025) जारी की गई, इसके साथ ही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS) तथा ऑनलाइन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट (OSD) मॉड्यूल को भी BIS मानक पोर्टल पर लॉन्च किया गया।

- विश्व मानक दिवस:

- यह दिन अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (IEC) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) के सहयोग से स्थापित किया था, ताकि वैश्विक स्तर पर मानक विकसित करने वाले समुदाय और उनके योगदान का सम्मान किया जा सके।

- परिचय: विश्व मानक दिवस पहली बार वर्ष 1970 में मनाया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा, गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने में मानकों (Standards) के महत्त्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना था।

- उद्देश्य: विश्व मानक दिवस उन मानकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका का उत्सव मनाता है जो गुणवत्ता, सुरक्षा और सततता सुनिश्चित करते हैं। यह उन विशेषज्ञों-वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, नीति निर्माताओं और नवप्रवर्तकों के सहयोगात्मक प्रयासों को मान्यता प्रदान करता है, जो इन ढाँचों को बनाने के लिये कार्य करते हैं।

- थीम: वर्ष 2025 की थीम, “A Shared Vision for a Better World: Standards for Sustainable Development Goals अर्थात् एक बेहतर विश्व के लिये साझा दृष्टि: सतत् विकास लक्ष्यों हेतु मानक” अंतर्राष्ट्रीय मानकों की उस भूमिका पर ज़ोर देती है जो संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देती है।

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)

- BIS भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक संस्थान है, जिसे वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के समन्वित विकास के लिये BIS अधिनियम, 2016 के तहत स्थापित किया गया।

- इसकी स्थापना प्रारंभ में भारतीय मानक संस्था (ISI) के रूप में हुई थी, जो 6 जनवरी, 1947 को अस्तित्व में आई।

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

- BIS विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है, जैसे कि उत्पाद प्रमाणन (ISI मार्क), सोने और चाँदी के आभूषणों का हॉलमार्किंग, ईको मार्क योजना (पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लेबलिंग के लिये)।

उत्तराखंड Switch to English

उत्तराखंड ने विदेशियों के लिये विवाह नियमों को आसान बनाया

चर्चा में क्यों?

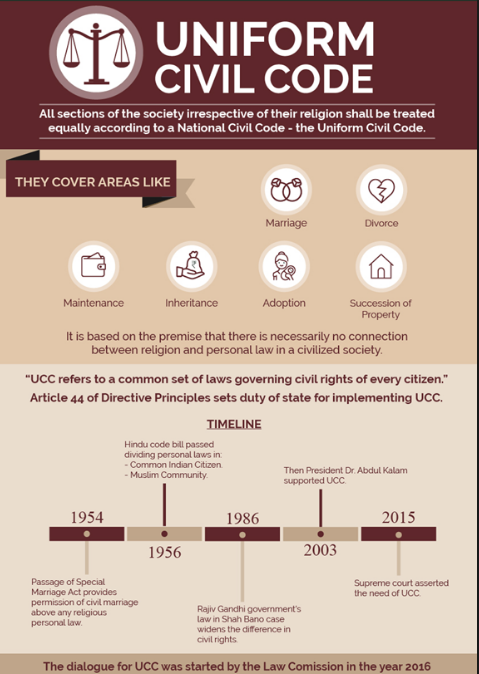

उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) में एक महत्त्वपूर्ण संशोधन को मंज़ूरी दी है, जिसके तहत अब राज्य में निवास कर रहे नेपाली, भूटानी और तिब्बती मूल के नागरिक, बिना आधार कार्ड के भी अपना विवाह पंजीकृत करा सकेंगे।

मुख्य बिंदु

- पात्रता: अब नेपाल, भूटान और तिब्बत के नागरिक अपने विवाह का पंजीकरण वैकल्पिक पहचान-पत्रों के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे- नागरिकता प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, या वैध पहचान-पत्र।

- जिन नागरिकों का विवाह पहले से हो चुका है या होने वाला है, वे भी इन दस्तावेज़ों को ऑनलाइन अपलोड कर अपना विवाह पंजीकृत करा सकते हैं।

- संशोधन का उद्देश्य: यह संशोधन विशेष रूप से नेपाल, भूटान और तिब्बत से जुड़े विदेशी नागरिकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिनके उत्तराखंड के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध गहन हैं।

- ये क्षेत्र उत्तराखंड के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और राज्य के साथ इनके लंबे समय से निवास, पारिवारिक संबंध और वैवाहिक जुड़ाव रहे हैं।

- राज्य सरकार ने इन नागरिकों को सामाजिक न्याय प्रणाली में शामिल करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि वे विवाह पंजीकरण जैसी कानूनी प्रक्रियाओं से वंचित न रहें।

- उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रमुख प्रावधान:

- फरवरी 2024 में पारित UCC के प्रावधानों से राज्य के जनजातीय समुदायों को बाहर रखा गया है।

- इस संहिता के तहत हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं (जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून से संबंधित हैं) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

- यह कानून महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार मामलों में समान अधिकार प्रदान करता है।

- UCC के तहत विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने वाले दंपतियों को सरकारी लाभों से वंचित किया जाएगा।

- अपंजीकृत लिव-इन संबंधों के लिये कड़े नियम बनाए गए हैं, हालाँकि ऐसे संबंधों से जन्मे बच्चों को धर्मज (legitimate) माना जाएगा।

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण