छत्तीसगढ़ Switch to English

चरण पादुका योजना

चर्चा में क्यों?

छत्तीसगढ़ सरकार ने 'चरण पादुका योजना' को पुनर्जीवित किया, जो राज्य में तेंदू पत्ता संग्राहकों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से एक फुटवियर योजना है।

- इस योजना से 1.24 मिलियन से अधिक तेंदू पत्ता संग्राहकों को लाभ मिलेगा और राज्य सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिये 40 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है।

मुख्य बिंदु

योजना के बारे में:

- चरण पादुका योजना मूलतः राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2005 में शुरू की गई थी।

- इस योजना के तहत तेंदू पत्ता संग्रहण में शामिल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के दो सदस्यों को प्रति वर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं।

- शुरुआत में, प्रति परिवार केवल एक पुरुष सदस्य ही पात्र था। हालाँकि, 2008 में, सरकार ने महिला सदस्यों को भी पात्रता प्रदान कर दी।

- यह योजना विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों पर लागू होती है।

योजना के पुनः आरंभ का महत्व:

- यह पुनः लॉन्च जनजातीय और वन-आश्रित समुदायों के उत्थान के लिये सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- तेंदू पत्ता संग्राहक परिवार वन आधारित आजीविका के संरक्षण तथा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- वन आजीविका के लिये समर्थन की पुष्टि करते हुए, मुख्यमंत्री ने तेंदू पत्ता संग्रहण दर को 4,500 रुपए से बढ़ाकर 5,500 रुपए प्रति मानक बोरा करने की घोषणा की।

तेंदू पत्ता

- परिचय

- तेंदू पत्ता, जिसे हरा सोना भी कहा जाता है, एक गैर-लकड़ी वन उपज (NTFP) है। तेंदू पत्ते का वानस्पतिक नाम 'डायोस्पायरोस मेलानोक्सिलोन' है।

- इन पत्तियों का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है, जो स्थानीय लोगों के बीच एक लोकप्रिय धूम्रपान है।

- तेंदू पत्ता उत्पादक राज्य:

- भारत में बीड़ी पत्ता उत्पादक राज्यों में मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं।

- महत्त्व:

- औषधि: पारंपरिक चिकित्सक तेंदू के छोटे फलों का उपयोग मलेरिया, दस्त और पेचिश के निदान के लिये करते हैं।

- अपने रोगाणुरोधी गुणों के कारण, इन पत्तियों को कटने और चोट लगने पर भी लगाया जाता है।

- आजीविका का स्रोत:

- तेंदू पत्ता आदिवासी गाँवों के लिये एक प्रमुख आजीविका स्रोत है, क्योंकि यह राज्य की सबसे प्रमुख लघु वनोत्पाद (MFP) है।

- MFP में वनस्पति मूल के सभी गैर-लकड़ी वन उत्पाद शामिल होते हैं, जिनमें बाँस, बेंत, चारा, पत्तियाँ, गोंद, मोम, रंग, रेजिन और कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे मेवे, जंगली फल, शहद, लाख, टसर आदि शामिल हैं।

- ये उत्पाद उनके भोजन, फल, औषधियों और अन्य उपभोग की वस्तुओं का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं और बिक्री के माध्यम से नकद आय भी प्रदान करते हैं।

मध्य प्रदेश Switch to English

उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र

चर्चा में क्यों?

सरकार ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट (BIND) योजना के तहत उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करने जा रही है।

- यह पहल राज्य के वंचित और आकांक्षी ज़िलों में मीडिया बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने के लिये चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्य बिंदु

BIND योजना के बारे में:

- देश के सार्वजनिक प्रसारक के रूप में प्रसार भारती, दूरदर्शन (DD) और आकाशवाणी (AIR) के माध्यम से देश के दूरदराज़ क्षेत्रों में लोगों के लिये सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जुड़ाव का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- प्रसार भारती ने कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों के प्रसारण तथा जनता को जागरूक करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- यह योजना प्रसार भारती को उसके प्रसारण बुनियादी ढाँचे के विस्तार और उन्नयन, विषय-वस्तु विकास और संगठन से संबंधित सिविल कार्यों पर होने वाले खर्चों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महत्त्व:

- सार्वजनिक प्रसारण के दायरे को बढ़ाने के अतिरिक्त, इस परियोजना में प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना से जुड़े विनिर्माण और सेवाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोज़गार सृजित करने की क्षमता है।

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिये विषय-वस्तु निर्माण और विषय-वस्तु नवाचार के अंतर्गत टीवी/रेडियो उत्पादन, प्रसारण तथा मीडिया-संबंधित सेवाओं में विभिन्न मीडिया क्षेत्रों से जुड़े विविध अनुभव वाले व्यक्तियों के लिये अप्रत्यक्ष रोज़गार की संभावनाएँ हैं।

प्रसार भारती

- प्रसार भारती एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है। यह देश का लोक सेवा प्रसारक है।

- इसकी स्थापना प्रसार भारती अधिनियम,1997 के तहत की गई थी।

- प्रसार भारती निगम का मुख्य उद्देश्य दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्तता प्रदान करना है ताकि "जनता को शिक्षित और उसका मनोरंजन किया जा सके"।

दूरदर्शन

- दूरदर्शन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त सार्वजनिक सेवा प्रसारक है, जो प्रसार भारती के दो प्रभागों में से एक है। दूसरा प्रभाग ऑल इंडिया रेडियो (AIR) है।

- इसे पहली बार 15 सितंबर 1959 को सार्वजनिक सेवा प्रसारण सेवा के रूप में प्रसारित किया गया था।

- वर्ष 1965 में यह दिल्ली में प्रसारण करने वाला, सुबह और शाम के शो का दैनिक प्रसारण करने वाला प्रसारणकर्ता बन गया।

- 1 अप्रैल 1976 को यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आ गया और वर्ष 1982 में दूरदर्शन राष्ट्रीय प्रसारक बन गया।

राजस्थान Switch to English

धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिये नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का जीवंत केंद्र बनाना है।

मुख्य बिंदु

धौलपुर विज्ञान केंद्र:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान (NII) और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र के सहयोग से आकांक्षी ज़िलों में विज्ञान संग्रहालय स्थापित करने की राष्ट्रीय पहल के हिस्से के रूप में इस केंद्र का विकास किया है।

- विज्ञान केंद्र व्यावहारिक विज्ञान अनुभव, STEM- आधारित मॉड्यूल और इंटरैक्टिव प्रदर्शनियाँ प्रदान करता है, जो युवा मस्तिष्कों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

- यह सरकार की 'विज्ञान सेतु' अवधारणा का प्रतीक है, जो वैज्ञानिक संस्थानों को वंचित क्षेत्रों से जोड़ता है।

- केंद्र का उद्देश्य छोटे शहरों से उभरने वाले संभावित स्टार्टअप के लिये क्षमता निर्माण की सुविधा प्रदान करना है, जो सरकार के BioE3 विज़न- अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोज़गार के लिये जैव प्रौद्योगिकी अर्थात् ग्रामीण सशक्तीकरण के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

BioE3 नीति के बारे में:

- BioE3 का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में जैव-आधारित उत्पादों का उत्पादन शामिल है।

- यह नीति व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है, जैसे 'नेट ज़ीरो' कार्बन अर्थव्यवस्था प्राप्त करना और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था के माध्यम से सतत् विकास को बढ़ावा देना।

उद्देश्य:

- BioE3 नीति अनुसंधान एवं विकास (R&D) और उद्यमिता में नवाचार पर ज़ोर देती है, बायोमैन्युफैक्चरिंग, बायो-एआई हब्स और बायोफाउंड्रीज़ की स्थापना करती है, भारत के कुशल जैव प्रौद्योगिकी कार्यबल का विस्तार करने का लक्ष्य रखती है, 'पर्यावरण के लिये जीवनशैली' कार्यक्रमों के साथ संरेखित करती है और पुनर्योजी जैव अर्थव्यवस्था मॉडल के विकास को लक्षित करती है।

- BioE3 नीति का उद्देश्य जैव-विनिर्माण केंद्रों की स्थापना के माध्यम से, विशेष रूप से द्वितीय और तृतीय श्रेणी के शहरों में, महत्त्वपूर्ण रोज़गार सृजन करना है।

- ये केंद्र स्थानीय बायोमास का उपयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास और समान विकास को बढ़ावा मिलेगा।

- नीति में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिये नैतिक जैव सुरक्षा और वैश्विक विनियामक संरेखण पर भी ज़ोर दिया गया है, साथ ही उत्तरदायित्व जैव प्रौद्योगिकी विकास को भी सुनिश्चित किया गया है।

आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP)

परिचय:

- जनवरी 2018 में शुरू किया गया आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) एक लक्षित शासन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका उद्देश्य भारत के 112 सबसे अविकसित ज़िलों में बदलाव लाना है।

- नीति आयोग द्वारा संचालित तथा एकीकरण, सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा के सिद्धांतों से प्रेरित ADP का उद्देश्य क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है।

मुख्य सफलताएँ:

- डाटा-संचालित दृष्टिकोण: सामाजिक-आर्थिक विषयों में 49 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPI) का प्रयोग करके प्रगति का आकलन किया जाता है। मासिक डेल्टा रैंकिंग डाटा-संचालित निर्णय लेने और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है।

- स्थानीयकृत कार्यान्वयन: मुख्य चालक के रूप में राज्य ज़िला-विशिष्ट चुनौतियों के अनुरूप शासन को सक्षम बनाते हैं, जिससे प्रतिस्पर्द्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलता है।

- समावेशन और SDG स्थानीयकरण: सीमांत क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा के “लीव नो वन बिहाइंड (LNOB)” सिद्धांत के अनुरूप है।

- क्षमता निर्माण: NITI आयोग, मंत्रालयों, विकास भागीदारों और ज़िला स्तरीय अधिकारियों के बीच सहयोग से ज़मीनी स्तर पर शासन क्षमता में वृद्धि हुई है।

- प्रमुख क्षेत्रों में सुधार:

- स्वास्थ्य एवं पोषण: पोषण अभियान जैसे लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से बाल कुपोषण और मातृ मृत्यु दर में कमी।

- बुनियादी ढाँचा विकास: पिछड़े क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण, आवास और सड़क निर्माण परियोजनाओं में तीव्रता लाना।

उत्तर प्रदेश Switch to English

उत्तर प्रदेश सरकार के विद्यालय विलय आदेश के विरुद्ध दायर याचिकाएँ खारिज

चर्चा में क्यों?

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के विलय के राज्य सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।

- याचिकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि यह कदम शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 का उल्लंघन करता है, बच्चों की शिक्षा में बाधा डालता है और सामाजिक असमानता को बढ़ाता है।

मुख्य बिंदु

उच्च न्यायालय का निर्णय:

- न्यायालय ने निर्णय दिया कि नीतिगत निर्णयों को तब तक चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक कि वे असंवैधानिक या मनमाने न हों।

- न्यायालय ने कहा कि स्कूलों का विलय करना संविधान के अनुच्छेद 21A का उल्लंघन नहीं है।

- अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।

- सरकार का यह कदम संवैधानिक एवं कानूनी रूप से वैध है तथा इसका उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता एवं संसाधन दक्षता को बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि:

- जून 2025 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया था कि 50 से कम छात्रों वाले स्कूलों को जुलाई 2025 से पास के स्कूलों में विलय कर दिया जाएगा।

- सरकार का उद्देश्य इन छात्रों को उच्च प्राथमिक या समग्र विद्यालयों में स्थानांतरित करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना है।

शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009

- RTE अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है।

- धारा 12 (1) (C) में कहा गया है कि गैर-अल्पसंख्यक निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल आर्थिक रूप से कमज़ोर और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों के लिये प्रवेश स्तर ग्रेड में कम- से-कम 25% सीटें आरक्षित करें।

- यह विद्यालय न जाने वाले बच्चे के लिये एक उपयुक्त आयु से संबंधित कक्षा में भर्ती करने का प्रावधान भी करता है।

- यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय एवं अन्य ज़िम्मेदारियों को साझा करने के बारे में भी जानकारी देता है।

- भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और केंद्र व राज्य दोनों इस विषय पर कानून बना सकते हैं।

- यह छात्र-शिक्षक अनुपात, भवन और बुनियादी ढाँचा, स्कूल-कार्य दिवस, शिक्षकों के लिये कार्यावधि से संबंधित मानदंडों और मानकों का प्रावधान करता है।

- इस अधिनियम में गैर-शैक्षणिक कार्यों जैसे- स्थानीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण, राज्य विधानसभाओं और संसद के चुनावों तथा आपदा राहत के अलावा अन्य कार्यों में शिक्षकों की तैनाती का प्रावधान करता है।

- यह अपेक्षित प्रविष्टि और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

- यह निम्नलिखित का निषेध करता है:

- शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न।

- बच्चों के प्रवेश के लिये स्क्रीनिंग प्रक्रिया।

- प्रति व्यक्ति शुल्क।

- शिक्षकों द्वारा निजी ट्यूशन।

- बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय।

उत्तर प्रदेश Switch to English

अस्मिता 2025

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय खेल मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मोदीनगर में अस्मिता लीग के 2025 सत्र का शुभारंभ किया। इस सत्र की शुरुआत दो दिवसीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता से हुई।

- टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू उन अनेक गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थीं जो अस्मिता भारोत्तोलन लीग के उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु

अस्मिता के बारे में:

- अस्मिता (महिलाओं को प्रेरित कर खेल क्षेत्र में उपलब्धियाँ प्राप्त करना) ‘खेलो इंडिया’ मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लैंगिक समानता पर आधारित खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।

- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) इन लीगों को क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में आयोजित करने हेतु राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता प्रदान करता है।

- वर्ष 2021 में शुरू की गई यह पहल महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा पहचान मंच के रूप में कार्य करने के लिये शुरू की गई थी।

- इस मिशन का उद्देश्य हर स्तर पर अवसरों का सृजन, प्रतिभा की पहचान और उसका संवर्द्धन करना है।

वित्तीय वर्ष 2025–26 में अस्मिता:

- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 15 विभिन्न खेल विधाओं में कुल 852 अस्मिता लीग आयोजित की जानी हैं।

- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में फैली इन लीगों में 70,000 से अधिक महिला एथलीट शामिल होंगी।

- इसकी तुलना में, पिछले सत्र में 27 विषयों में 550 लीग आयोजित की गईं, जिनमें 53,101 महिला प्रतिभागी थीं।

विद्यालय खेल और राष्ट्रीय कैलेंडर एकीकरण:

- राष्ट्रीय खेल नीति 2025, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के साथ एकीकृत किया गया है, के तहत सरकार विद्यालय स्तर पर खेलों को बढ़ावा दे रही है।

- ये प्रयास खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल कैलेंडर में परिलक्षित होंगे, जिससे युवाओं के लिये निरंतर अवसर सुनिश्चित होंगे।

खेलो इंडिया पहल

- यह भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिये एक राष्ट्रीय स्तर की बहु-विषयक खेल प्रतियोगिता है।

- प्रधानमंत्री ने वर्ष 2018 में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एरिना में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के पहले संस्करण की शुरुआत की।

- वर्ष 2019 में इनका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गयाI

- ये भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा हैं।

- इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और ज़मीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है।

खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025

- खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के पाँच ज़िलों (पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर) में किया गया।

- जबकि तीन प्रमुख स्पर्द्धाएँ- जिमनास्टिक, शूटिंग और साइकिलिंग, नई दिल्ली में आयोजित की गईं थी।

- गजसिम्हा इस बार के खेलों का शुभंकर था।

- 12 दिवसीय यह आयोजन 27 खेलों में संपन्न हुआ, जिसमें कुल 285 स्वर्ण पदक प्रदान किये गए।

बिहार Switch to English

बिहार के नए अधिवास नियम

चर्चा में क्यों?

बिहार सरकार ने सभी राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिये लागू 35% आरक्षण के तहत स्थानीय निवास नियम को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही, सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिये निवास प्रमाण-पत्र आवश्यक न होने की पूर्व नीति को समाप्त कर दिया है।

मुख्य बिंदु

नए नियमों के बारे में:

- नए नियम के लागू होने के बाद, बिहार की निवासी न होने वाली महिलाओं को अब सरकारी नौकरियों में 35% कोटा नहीं मिलेगा।

- बिहार में निवास के लिये पात्रता मानदंड:

- राज्य में कम-से-कम तीन वर्ष तक निवास किया हो,

- राज्य में भूमि या मकान का स्वामित्व हो, या

- महिलाओं के मामले में, वे बिहार निवासी पुरुष से विवाहित हों।

- यद्यपि मतदाता पहचान-पत्र वांछनीय है, लेकिन अधिवास स्थापित करने के लिये अनिवार्य नहीं है।

बिहार में रोज़गार परिदृश्य:

- बिहार में राज्य सरकार का कार्यबल अपेक्षाकृत छोटा है, जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की कुल जनसंख्या के 1.57% से भी कम लोग कार्यरत हैं।

जून 2025 तक:

- राज्य में 36,000 महिलाएँ पुलिस बल में कार्यरत थीं।

- वर्ष 2007 से अब तक 2.5 लाख से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है।

बिहार में संरचनात्मक रोज़गार समस्याएँ:

- नीति आयोग की मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जिसमें:

- कृषि क्षेत्र में 49.6% कार्यबल कार्यरत है,

- विनिर्माण क्षेत्र में 5.7% (भारत में सबसे कम में से एक),

- सेवा क्षेत्र में 26%, और

- निर्माण क्षेत्र में 18.4%.

- इन आर्थिक व रोज़गार संबंधी चुनौतियों के कारण ही अधिवास-आधारित आरक्षण की माँग उत्पन्न हुई है।

बिहार युवा आयोग:

- मंत्रिमंडल ने युवा रोज़गार और सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों के समाधान हेतु बिहार युवा आयोग के गठन को भी मंजूरी दी है।

- आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी आयु 45 वर्ष या उससे कम होगी।

कार्य:

- आयोग राज्य सरकार को शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास को बेहतर बनाने के संबंध में सलाह देगा।

- यह निम्नलिखित विभागों के साथ समन्वय करेगा:

- युवाओं के लिये निजी क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना।

- छात्रों और प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

- नशामुक्ति और जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।

%20(1).gif)

.jpg)

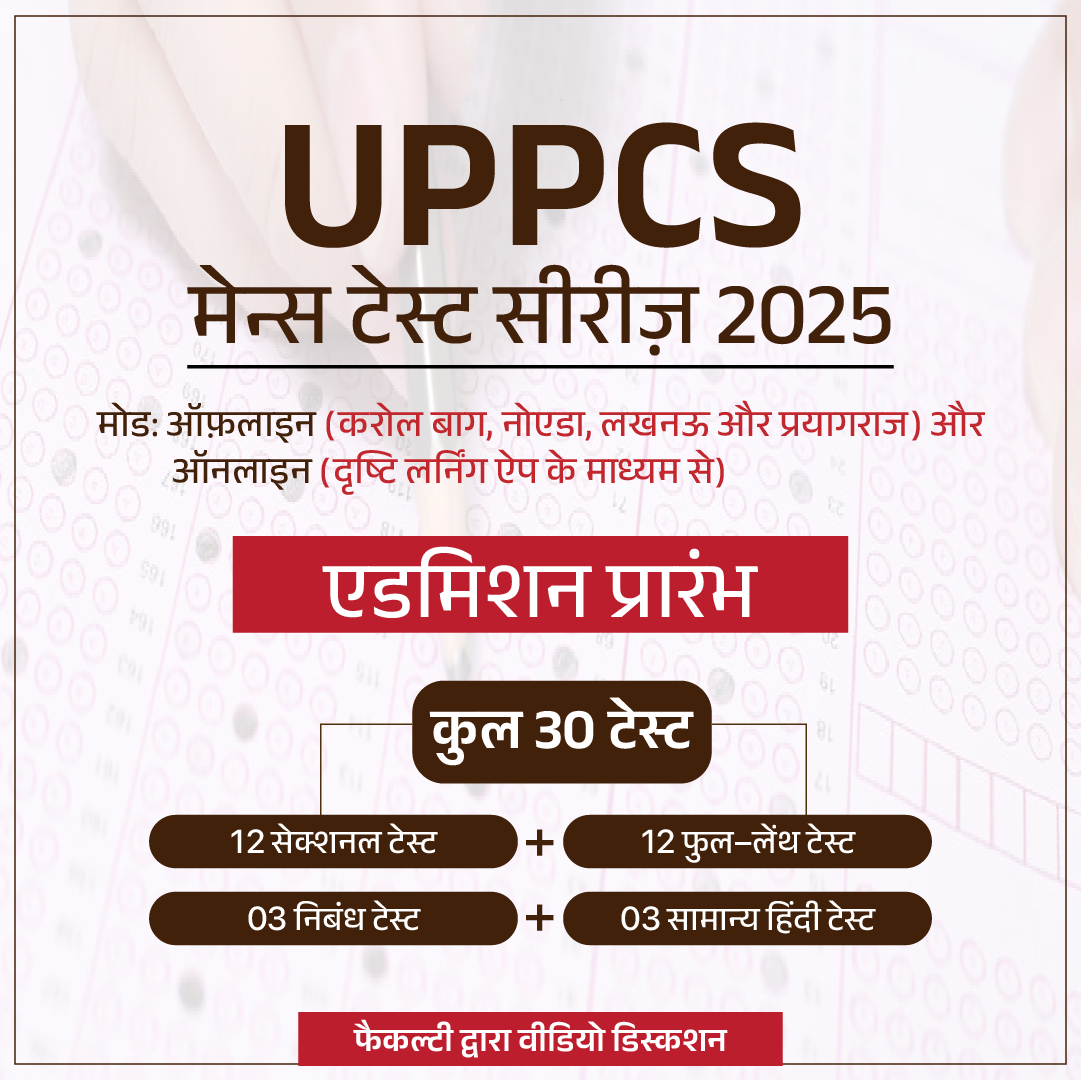

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण