- फ़िल्टर करें :

- सैद्धांतिक प्रश्न

- केस स्टडीज़

-

प्रश्न :

सूरतवाड़ा ज़िले के ज़िलाधिकारी के रूप में आप एक सरकार-प्रायोजित ग्रामीण विकास परियोजना की निगरानी कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य बुनियादी अवसंरचना में सुधार लाना है। हालाँकि, शीघ्र ही आपको पता चलता है कि सड़क, स्वच्छता व्यवस्था और किफायती आवास निर्माण से संबद्ध जिन ठेकेदारों को ठेके दिये गये हैं, उनके स्थानीय तथा राज्य स्तर के राजनेताओं से मज़बूत राजनीतिक संबंध हैं। इन ठेकेदारों का पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है। पिछली परियोजनाओं में घटिया काम और वित्तीय कुप्रबंधन के इतिहास के बावजूद, इन ठेकेदारों को उनके राजनीतिक प्रभाव के कारण आकर्षक निविदाएँ मिलती रहती हैं।

परियोजना की समीक्षा करने पर, आपको पता चलता है कि धन का दुरुपयोग हो रहा है, निर्माण लागत बढ़ा-चढ़ाकर बताई जा रही है और निम्नस्तरीय सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी अनुमोदन प्रक्रिया में हेरफेर करने में सहभागी पाये जाते हैं। यह जानते हुए भी, आप पर अपने राजनीतिक वरिष्ठों और प्रभावशाली स्थानीय हस्तियों, दोनों की ओर से परियोजना को बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रखने देने का भारी दबाव है। यदि आप इस भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, तो परियोजना रुक सकती है, जिससे ज़िले का विकास प्रभावित होगा और साथ ही राजनीतिक प्रतिक्रिया के चलते आपको स्थानांतरण या अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है।

आप एक गंभीर द्वंद्व में फँस गए हैं: क्या आपको भ्रष्टाचार का उजागर करके अपने कॅरियर और परियोजना के पूरा होने को जोखिम में डालना चाहिये या यह जानते हुए भी कि ऐसा करने से जनता के प्रति आपके नैतिक दायित्व से समझौता होगा, मौन हो जाना चाहिये? यह निर्णय इस बात से और भी जटिल हो जाता है कि आपके कार्यों से परियोजना का भविष्य और ज़िले में शासन की आपकी समग्र क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है।

प्रश्न:

1. परियोजना में भ्रष्टाचार की गहन जाँच सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

2. अपनी निष्ठा बनाए रखने तथा जाँच को निरंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

3. भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिये आप अपने ज़िले में कौन-से दीर्घकालिक सुधार लागू करने पर विचार करेंगे और आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद ऐसे सुधार सफल हों?

11 Jul, 2025 सामान्य अध्ययन पेपर 4 केस स्टडीज़उत्तर :

परिचय:

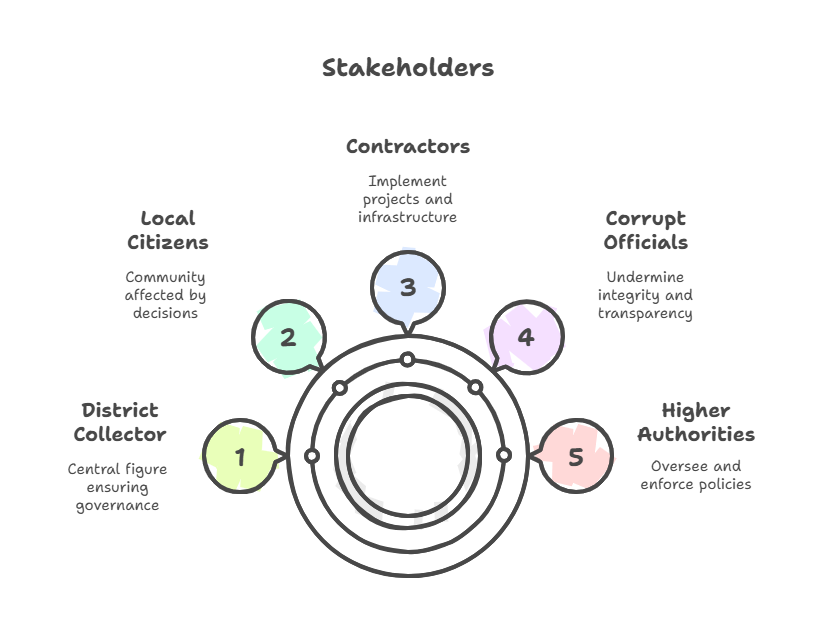

ज़िला कलेक्टर को एक सरकारी वित्त पोषित ग्रामीण विकास परियोजना में गहन भ्रष्टाचार से जुड़ी एक जटिल नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति में राजनीतिक रूप से जुड़े ठेकेदारों की अनियमितताओं को उजागर करने तथा आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के बीच एक सावधानीपूर्वक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है, साथ ही प्रशासनिक निष्पक्षता और पेशेवर कर्त्तव्य को भी बनाए रखना होगा।

मुख्य भाग:

परियोजना में भ्रष्टाचार की गहन जाँच सुनिश्चित करने तथा सार्वजनिक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिये आपके पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं?

विकल्प 1: सख्त कानूनी कार्रवाई और पूर्ण प्रकटीकरण

- कार्रवाई: भ्रष्टाचार की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों और भ्रष्टाचार-विरोधी एजेंसियों को दिया जाना चाहिये। चल रही परियोजना को निलंबित किया जाना चाहिये, ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिये तथा शामिल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ की जानी चाहिये।

- संभावित परिणाम:

- सकारात्मक: भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ा संदेश जायेगा; व्यक्तिगत निष्ठा बनी रहेगी; प्रणालीगत जवाबदेही की शुरुआत होगी।

- नकारात्मक: परियोजना रुक जायेगी जिससे आवश्यक बुनियादी अवसंरचना में विलंब होगा; राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना है; व्यक्तिगत कॅरियर को स्थानांतरण या हाशिये पर डालने जैसे दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं।

विकल्प 2: सार्वजनिक प्रकटीकरण के बिना सुधारात्मक पर्यवेक्षण

- कार्रवाई: परियोजना को जारी रखते हुए तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षक तथा तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि गुणवत्ता एवं व्यय पर सख्त निगरानी रखी जा सके। ठेकेदारों को अनौपचारिक चेतावनी दी जानी चाहिये, सुधार की माँग की जानी चाहिये तथा सबसे अधिक अनियमित ठेकेदारों को चुपचाप बदल दिया जाना चाहिये।

- संभावित परिणाम:

- सकारात्मक: सेवाएँ निर्बाध रूप से बेहतर निगरानी के साथ चलती रहेंगी; सार्वजनिक व्यवधान न्यूनतम होगा।

- नकारात्मक: मूलभूत भ्रष्टाचार आंशिक रूप से अनसुलझा रह जाएगा; दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही न करने से नैतिक समझौता होगा।

विकल्प 3: संस्थागत चैनलों के माध्यम से रणनीतिक रिपोर्टिंग

- कार्रवाई: सावधानीपूर्वक साक्ष्य एकत्र कर मामले को

- रूप से उच्च प्रशासनिक व सतर्कता अधिकारियों तक पहुँचाया जाना चाहिये। औपचारिक आदेशों की प्रतीक्षा की जाये और इस बीच आवश्यक न्यूनतम कार्य को कड़ी निगरानी में जारी रखा जाना चाहिये।

- संभावित परिणाम:

- सकारात्मक: औपचारिक संस्थाओं के माध्यम से भ्रष्टाचार का समाधान; व्यक्तिगत जोखिम कम होगा; विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

- नकारात्मक: ठोस कार्रवाई में विलंब होगा; जनता को निष्क्रियता प्रतीत हो सकती है; राजनीतिक दबाव बना रह सकता है।

विकल्प 4: पारदर्शिता के लिये समुदाय और मीडिया की सहभागिता

- कार्रवाई: अनियमितताओं को पारदर्शी तरीके से उजागर करने के लिये स्थानीय नागरिक समाज और मीडिया को शामिल किया जाना चाहिये। निष्पक्ष जाँच और ठेकेदार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सामाजिक ऑडिट किया जाना चाहिये और जनता पर दबाव बनाया जाना चाहिये।

- संभावित परिणाम:

- सकारात्मक: जनता की एकजुटता से विश्वास बढ़ता है; भ्रष्टाचार पर व्यापक ध्यान दिया जाता है; दीर्घकालिक संस्थागत सुधार संभव है।

- नकारात्मक: राजनीतिक प्रतिरोध तीव्र हो सकता है; कॅरियर जोखिम में पड़ सकता है; विवाद के कारण काम रुक सकता है।

2. अपनी निष्ठा बनाए रखने तथा जाँच को निरंतर सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता के साथ संतुलित करने के लिये आप क्या कदम उठाएंगे?

कार्रवाई की रूपरेखा विकल्प 2 और 3 का समन्वित रूप होगी:

- परियोजना को रोके बिना सुधारात्मक उपाय आरंभ करना: परियोजना को जारी रहने देना चाहिये, लेकिन चल रहे कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण करने के लिये तुरंत एक तृतीय-पक्ष तकनीकी ऑडिट टीम (जैसे: सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज या PWD विशेषज्ञ) को बुलाया जाना चाहिये। (विकल्प 2)

- घटिया कार्य की पहचान और उसमें सुधार करते हुए सार्वजनिक सेवाओं (सड़क, स्वच्छता, आवास) की निरंतरता सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- मुद्दे को संस्थागत रूप से आगे बढ़ाना: भ्रष्टाचार के साक्ष्य का दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिये और मुख्य सचिव, राज्य सतर्कता आयोग एवं महालेखाकार को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिसमें उनसे औपचारिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया जा सकता है। (विकल्प 3)

- यह तंत्र के भीतर कार्य करने, उचित प्रक्रिया का पालन करने तथा कानूनी रूप से स्वयं को सुरक्षित रखते हुए मुद्दे का राजनीतिकरण करने से बचने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

- निगरानी और पारदर्शिता को सुदृढ़ करना: रियल-टाइम मॉनिटरिंग टूल्स स्थापित किये जाने चाहिये (जैसे: जियो-टैग्ड प्रोग्रेस फ़ोटो, कॉन्ट्रेक्टर परफॉरमेंस डैशबोर्ड) और विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों या सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल करते हुए स्थानीय स्तर पर सोशल ऑडिट शुरू किया जाना चाहिये। ( विकल्प 2)

- इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा, कार्यों पर निगरानी रहेगी और निधियों के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा।

- गंभीर उल्लंघन करने वालों को दंडित करें और प्रतिस्थापित करना: जिन ठेकेदारों के विरुद्ध सबसे गंभीर गड़बड़ियाँ पाई जायें, उनके विरुद्ध खरीद नियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही (या आंशिक रूप से ब्लैक लिस्टेड) की जानी चाहिये तथा पूरी परियोजना को रोके बिना उनकी हिस्सेदारी पुनः निविदा प्रक्रिया के तहत अन्य को सौंपी जानी चाहिये।

- इससे उत्तरदायित्व का संदेश जाएगा और अन्य उचित कार्य आगे बढ़ते रहेंगे।

- नैतिक और कानूनी दस्तावेजीकरण बनाये रखना: सभी निर्णयों, साक्ष्यों व संप्रेषणों का विस्तृत रिकॉर्ड रखा जाना चाहिये। (विकल्प 3)

- यदि राजनीतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तो यह दस्तावेज़ी कार्यवाही संतुलित नीति और वैधानिक कार्य प्रणाली का समर्थन करेगी।

यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है:

- विधिसम्मत और दस्तावेज़ीकृत कृत्यों के माध्यम से नैतिकता को कायम रखा जाता है। (यह कर्त्तव्य-नैतिकता के अनुरूप है, जो कांट के सिद्धांतों के अनुसार कर्त्तव्य, नियम-आधारित आचरण एवं नैतिक दायित्व के अनुरूप कार्य करने पर ज़ोर देती है।)

- बिना किसी आकस्मिक व्यवधान के भ्रष्टाचार का समाधान किया जाता है।

- ज़िलाधिकारी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए सार्वजनिक सेवाएँ सतत् रूप से जारी रखनी चाहिये। ( यह भूमिका-आधारित नैतिकता या व्यावसायिक धर्म को दर्शाता है, जहाँ नैतिक ज़िम्मेदारी जवाबदेही और निष्पक्षता के साथ अपने आधिकारिक कर्त्तव्यों का पालन करने में निहित है।)

- व्यक्तिगत जोखिम को न्यूनतम किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से हम नियमों के दायरे में रहते हुए कार्य करते हैं और अलग-थलग या टकराव वाले कदम उठाने के बजाय संस्थाओं को शामिल करते हैं। (यह सद्गुण नैतिकता, विशेष रूप से विवेक, साहस और व्यावहारिक ज्ञान के गुणों के अनुरूप है; साथ ही संस्थागत अहिंसा एवं नैतिक प्रतिरोध के गांधीवादी नैतिकता के अनुरूप भी है।)

3. भविष्य में सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की इसी तरह की स्थिति को रोकने के लिये आप अपने ज़िले में कौन-से दीर्घकालिक सुधार लागू करने पर विचार करेंगे और आप यह किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिरोध के बावजूद ऐसे सुधार सफल हों?

- ई-निविदा प्रणाली एवं पूर्णतः डिजिटल पारदर्शिता: निविदा प्रक्रिया, ठेकेदारों का चयन, कार्यादेश तथा धनराशि के वितरण को पूरी तरह डिजिटल बनाया जाना चाहिये तथा इन्हें एक ई-शासन मंच पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

- इससे मानवीय हस्तक्षेप और राजनीतिक दखल को कम किया जा सकता है तथा एक मज़बूत लेखा-परीक्षा प्रणाली निर्मित होती है।

- राज्य स्तरीय ई-निविदा पोर्टलों से इसका एकीकरण किया जाना चाहिये और ऑनलाइन डैशबोर्ड प्रकाशित किये जाने चाहिये।

- ठेकेदार प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली: प्रत्येक ज़िले में ठेकेदारों के लिये गुणवत्ता, समयबद्धता और नियमों के अनुपालन के आधार पर एक प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली शुरू की जानी चाहिये।

- यह राजनीतिक सिफारिश की बजाय योग्यता के आधार पर चयन को प्रोत्साहित करता है।

- सामाजिक अंकेक्षण और नागरिक निगरानी को संस्थागत स्वरूप देना: एक निश्चित बजट से ऊपर के सभी महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये सामाजिक अंकेक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- जन-सक्रिय निगरानी पारदर्शी निष्पादन का दबाव बनाती है तथा ज़मीनी स्तर पर होने वाले विचलनों को उजागर करती है।

- स्वतंत्र तृतीय-पक्ष निगरानी इकाइयाँ (TPMU): ज़िला कलेक्टर के कार्यालय के अधीन एक 'ज़िला परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ' गठित किया जाना चाहिये जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारी, अभियंता तथा शिक्षाविद् शामिल हों।

- यह विभागीय प्रभाव से स्वतंत्र तकनीकी जाँच सुनिश्चित करेगा।

- अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और नैतिकता प्रशिक्षण: कर्मचारियों हेतु क्षमता संवर्द्धन एवं नैतिक प्रशिक्षण: कनिष्ठ अभियंताओं, बी.डी.ओ. एवं लिपिक कर्मचारियों के लिये नियमित रूप से नैतिक शासन, सतर्कता नियम तथा परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिये।

- यह नियमों के प्रति सजगता बढ़ाता है, मिलीभगत को कम करता है और प्रशासनिक पेशेवरता को सुदृढ़ करता है।

- खरीद सुधार और बोली-पूर्व जांच: सख्त पात्रता मानदंड लागू करें (जैसे, वित्तीय इतिहास, गुणवत्ता रिकॉर्ड) और बोली-पूर्व जांच को अनिवार्य बनाएं। निविदा सुधार एवं पूर्व-निविदा जाँच: पात्रता मानकों (जैसे: वित्तीय पृष्ठभूमि, गुणवत्ता का रिकॉर्ड) को सख्त किया जाना चाहिये और पूर्व-निविदा जाँच अनिवार्य बनायी जानी चाहिये।

- इससे बार-बार नियमों का उल्लंघन करने वालों को तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा।

राजनीतिक एवं प्रशासनिक विरोध के बीच कार्यान्वयन सुनिश्चित करना:

- राज्य एवं केंद्रीय दिशा-निर्देशों में सुधारों को समाहित करना: सुधारों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY), अमृत मिशन (AMRUT) तथा CVC/CPWD जैसे केंद्रीय कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों से जोड़ दिया जाना चाहिये ताकि स्थानीय स्तर पर इनका विरोध कठिन हो जाये।

- सुधारों को दक्षता और लागत-बचत के उपायों के रूप में प्रस्तुत करना: पारदर्शिता सुधारों को न केवल भ्रष्टाचार विरोधी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, बल्कि उन्हें तेज़ी से क्रियान्वयन, लागत-दक्षता और बेहतर सार्वजनिक संतुष्टि के उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये, जिससे वे राजनीतिक अभिकर्त्ताओं के लिये अधिक स्वीकार्य बन सकें।

- हितधारक स्वामित्व का निर्माण: सुधार संवाद में स्थानीय विधायकों, सांसदों और पंचायत प्रमुखों को आरंभिक रूप से शामिल किया जाना चाहिये। इस बात पर भी प्रकाश डालने की आवश्यकता है कि स्वच्छ परियोजनाएँ किस प्रकार उनकी सार्वजनिक छवि और चुनावी समर्थन को मज़बूत करती हैं।

- प्रायोगिक मॉडल और सफलता का प्रदर्शन: एक या दो विकास खंडों में इन सुधारों को प्रायोगिक रूप से लागू किया जाना चाहिये, वहाँ से मिली सफलता (जैसे: लागत में बचत, जन-प्रशंसा) को दस्तावेज़ित कर पूरे ज़िले में विस्तार किया जाना चाहिये।

- नियमित सार्वजनिक रिपोर्टिंग और मान्यता: मासिक प्रगति रिपोर्टें सार्वजनिक की जानी चाहिये, स्वच्छ परियोजनाओं को मीडिया में उजागर किया जाना चाहिये और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाना चाहिये, इससे जवाबदेही की संस्कृति निर्मित होगी।

- मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) के माध्यम से संस्थागत स्मृति: परियोजना निगरानी हेतु SOPs तैयार और लागू किये जाने चाहिये ताकि प्रक्रियाएँ व्यक्ति-केंद्रित नहीं बल्कि व्यवस्था-केंद्रित बन सकें।

निष्कर्ष:

भारतीय दर्शन के अनुसार धर्म का तात्पर्य है— निःस्वार्थ भाव से न्यायोचित कर्त्तव्य का निर्वहन। सत्य और कर्त्तव्य को निभाने से दीर्घकालिक न्याय तथा जनहित सुनिश्चित होता है।एक लोकसेवक को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलना चाहिये, जहाँ सेवा व्यक्तिगत लाभ या भय से नहीं, बल्कि नैतिक दृढ़ता से प्रेरित होती है।

To get PDF version, Please click on "Print PDF" button.

Print