भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में श्रम सुधारों का कार्यान्वयन

- 24 Nov 2025

- 160 min read

यह एडिटोरियल 24/11/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “New labour codes are long overdue & welcome” पर आधारित है। लेख में तर्क दिया गया है कि भारत की नई श्रम संहिताएँ एक अत्यधिक जटिल नियामक कार्यढाँचे को सरल बनाने, औपचारिकता व श्रमिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक लंबे समय से विलंबित लेकिन परिवर्तनकारी कदम हैं और इसके बाद अनुपालन बोझ को कम करने तथा विकास को गति देने के लिये व्यापक, तत्काल सुधार किये जाने आवश्यक हैं।

प्रीलिम्स के लिये: वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (OSH) संहिता, 2020, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM), ई-श्रम पोर्टल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना

मुख्य परीक्षा के लिये: भारत में नई श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ, भारत में श्रम मुद्दों के प्रबंधन में आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख सरकारी योजनाएँ

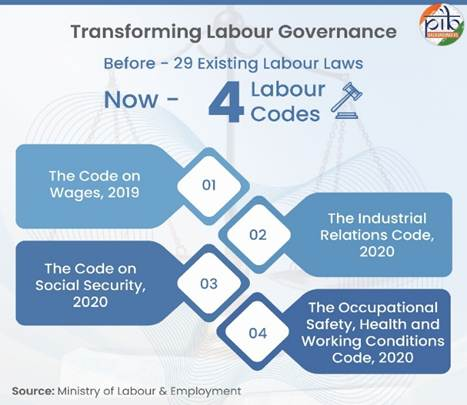

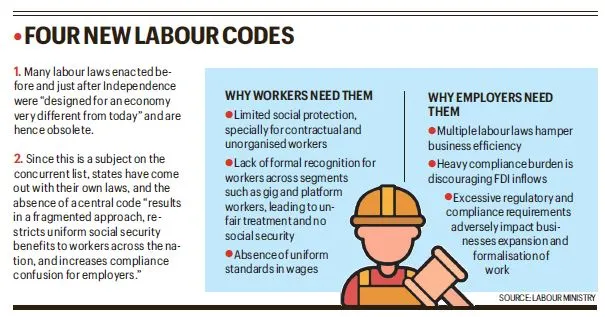

भारत अपनी नई श्रम संहिताओं को लागू करने की तैयारी कर रहा है तथा यह राज्य, श्रमिकों एवं उद्यमों के बीच सामाजिक अनुबंध को पुनर्परिभाषित करने के निर्णायक दौर में स्थापित हुआ है। 29 खंडित श्रम कानूनों को एक अधिक सुसंगत और पूर्वानुमानित कार्यढाँचे में समेकित करने से व्यापक सामाजिक सुरक्षा, अधिक औपचारिकता और महिलाओं व गिग वर्कर्स के बेहतर समावेशन का वादा पूरा होता है। हालाँकि, यह महत्त्वाकांक्षी परिवर्तन जटिल अनुपालन आवश्यकताओं के एक सतत् पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर घटित हो रहा है जो पैमाने, निवेश एवं उत्पादक नौकरियों के सृजन में बाधा डाल रहा है।

भारत में नई श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- वेतन संहिता, 2019: यह संहिता चार वेतन-संबंधी कानूनों को मिलाकर असंगठित क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिये एकल, समान वेतन प्रणाली बनाती है।

- यह एक वैधानिक न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देता है, जो राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी द्वारा समर्थित है, जिसके नीचे राज्य मजदूरी तय नहीं कर सकते।

- न्यूनतम मजदूरी निर्धारण में अब कौशल स्तर, भौगोलिक अंतर और कार्य दशाओं को ध्यान में रखा जाता है, जिससे सभी क्षेत्रों में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।

- यह संहिता लैंगिक रूप से तटस्थ रोज़गार को बढ़ावा देती है, समय पर मजदूरी भुगतान को अनिवार्य बनाती है तथा सामान्य दर से दोगुनी दर पर ओवरटाइम सुनिश्चित करती है।

- एक समान वेतन परिभाषा, एक अनुकूल निरीक्षक-सह-सुविधा प्रदाता प्रणाली तथा छोटे अपराधों के लिये आपराधिक अभियोजन के स्थान पर मौद्रिक दंड के माध्यम से अनुपालन सरल हो जाता है।

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: यह संहिता ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक विवादों और स्थायी आदेशों पर कानूनों को सुव्यवस्थित करती है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक सद्भाव, पूर्वानुमान एवं श्रम अनुकूलनशीलता है।

- यह निश्चित अवधि के रोज़गार को औपचारिक रूप देता है तथा अनुबंध श्रमिकों को एक वर्ष के बाद पूर्ण वेतन समानता और ग्रेच्युटी प्रदान करता है।

- छँटनी, रीट्रेंचमेंट तथा स्टैंडिंग ऑर्डर्स की सीमा 100 से बढ़कर 300 श्रमिक हो गई है, जिससे उद्योगों के लिये विस्तार आसान हो गया है।

- औपचारिक वार्ताकार यूनियनों/परिषदों के माध्यम से सामूहिक सौदाकारी शक्ति अधिक सुदृढ़ हो जाती है, जबकि असफल समझौते के बाद उन्नत औद्योगिक न्यायाधिकरणों और प्रत्यक्ष अभिगम्यता के माध्यम से विवादों का त्वरित रूप से निपटारा हो जाता है।

- यह संहिता 14 दिन के नोटिस के साथ हड़ताल को नियंत्रित करती है, ‘सामूहिक आकस्मिक अवकाश’ को हड़ताल कार्रवाई के रूप में मान्यता देती है तथा रोज़गार अभिलेखों के पूर्ण डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करती है।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह संहिता नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करती है तथा असंगठित श्रमिकों, गिग वर्कर्स एवं प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जो भारत के कल्याणकारी दायरे में एक बड़ा विस्तार है।

- यह देश भर में ESIC कवरेज का विस्तार करता है, इसे जोखिमपूर्ण व्यवसायों के लिये अनिवार्य बनाता है तथा समयबद्ध पूछताछ और कम अपील जमा के साथ EPF प्रक्रियाओं को सरल बनाता है।

- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को अनिवार्य एग्रीगेटर योगदान तथा जीवन, स्वास्थ्य, मातृत्व और वृद्धावस्था लाभों को कवर करने वाले एक समर्पित सामाजिक सुरक्षा कोष के माध्यम से शामिल किया गया है।

- यह संहिता मजदूरी की एक समान परिभाषा बनाती है, रोज़गार संबंधी आघात के अंतर्गत आवागमन संबंधी दुर्घटनाओं को शामिल करती है तथा निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों को एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी प्रदान करती है।

- डिजिटल रिकॉर्ड, यादृच्छिक निरीक्षण और छोटे अपराधों के समाधान के माध्यम से अनुपालन आसान हो जाता है।

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा (OSH) संहिता, 2020: OSH संहिता कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिये एकीकृत, आधुनिक कार्यढाँचा बनाने के लिये 13 कानूनों का समेकन करती है।

- इसमें प्रतिष्ठानों के लिये एक पंजीकरण, एक लाइसेंस और एक रिटर्न की व्यवस्था की गई है, जिससे कागज़ी कार्रवाई एवं अनुपालन बोझ में काफी कमी आएगी।

- कवरेज का विस्तार एकल-कर्मचारी वाले जोखिमपूर्ण प्रतिष्ठानों तक भी किया गया है, जबकि प्रवासी श्रमिकों को यात्रा भत्ते, PDS पोर्टेबिलिटी और राष्ट्रीय डेटाबेस में शामिल करने का लाभ मिलता है।

- यह संहिता सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि कार्य की अनुमति देकर महिलाओं के रोज़गार को बढ़ावा देती है तथा सभी श्रमिकों के लिये वार्षिक स्वास्थ्य जाँच और औपचारिक नियुक्ति पत्र अनिवार्य बनाती है।

- यह सुरक्षा समितियों, राष्ट्रीय OSH सलाहकार बोर्ड और कारखाने में प्रयोज्यता के लिये उच्चतर सीमा के माध्यम से कार्यस्थल सुरक्षा को सुदृढ़ करटी है।

- कार्य के घंटे 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किये गए हैं तथा उल्लंघन के लिये कारावास से लेकर आर्थिक दंड तक का प्रावधान किया गया है।

भारत में श्रम मुद्दों के प्रबंधन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- खंडित और जटिल विनियामक वातावरण: एकीकरण से पहले, भारत में 29 केंद्रीय श्रम कानून थे, जिनमें से कई अतिव्यापी और विरोधाभासी थे।

- नियमों की बड़ी संख्या एक बड़ा अनुपालन बोझ थी; अध्ययनों का अनुमान है कि फर्मों को 1,536 कानूनी प्रावधानों के तहत प्रतिवर्ष 69,000 से अधिक अनुपालनों का सामना करना पड़ता है।

- इस अत्यधिक जटिलता ने (विशेष रूप से MSME के लिये) औपचारिकता और अनुपालन को हतोत्साहित किया।

- चार संहिताओं में एकीकरण के बाद भी, असमान राज्य स्तरीय नियम और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्मों को अपनाने की धीमी प्रक्रिया नियामक विखंडन को कायम रखती है।

- राज्य श्रम विभागों में प्रायः कर्मचारियों की कमी होती है तथा उनमें निगरानी, निरीक्षण या विवाद समाधान की क्षमता का अभाव होता है।

- Large Informal Workforce: More than 90% of Indian workers remain informal, lacking access to minimum wages or social security. विशाल अनौपचारिक कार्यबल: 90% से अधिक भारतीय श्रमिक अनौपचारिक बने हुए हैं तथा उन्हें न्यूनतम मजदूरी या सामाजिक सुरक्षा तक अभिगम्यता प्राप्त नहीं है।

- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम प्रायः औपचारिक पंजीकरण और अनुपालन लागत को लाभ से अधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं।

- श्रम संहिताएँ सामाजिक सुरक्षा और औपचारिक रोज़गार कार्यढाँचे को गिग, प्लेटफॉर्म, प्रवासी और निश्चित अवधि के श्रमिकों तक विस्तारित करती हैं, लेकिन इन अधिकारों के लिये ज़मीनी स्तर पर प्रवर्तन, नियोक्ता की सहमति तथा अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर हावी होने वाले सूक्ष्म व्यवसायों के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है।

- महिला श्रम बल भागीदारी में कमी: भारत में महिला श्रम बल भागीदारी सत्र 2023-24 में बढ़कर 41.7% हो गई, लेकिन महिलाओं की अनुपातहीन संख्या कृषि और अनौपचारिक क्षेत्रों में केंद्रित है, जिससे उच्च वेतन वाली और स्थिर नौकरियों तक उनकी अभिगम्यता सीमित हो गई है।

- कृषि क्षेत्र में कार्यरत ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी सत्र 2018-19 में 71.1% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 76.9% हो गई, जबकि उद्योग एवं सेवा उद्योगों में उनकी भागीदारी में गिरावट आई। सामाजिक मानदंडों, सुरक्षा संबंधी चिंताओं तथा बाल देखभाल सुविधाओं जैसे सहायक बुनियादी अवसंरचना की कमी ने इस बदलाव को और बढ़ा दिया है।

- यद्यपि संहिता महिलाओं को रात्रि पहर में काम करने की अनुमति देती है तथा समान वेतन का प्रावधान करती है, फिर भी संरचनात्मक बाधाएँ बनी हुई हैं, जिसके लिये सुरक्षित परिवहन, कार्यस्थल सुविधाओं तथा सामुदायिक जागरूकता में निवेश की आवश्यकता है।

- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का समावेशन: गिग और प्लेटफॉर्म कार्य तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी इसका विनियमन ठीक से नहीं हो रहा है।

- श्रम संहिता कानूनी रूप से गिग वर्कर्स को मान्यता देती है तथा एग्रीगेटर्स को सामाजिक सुरक्षा के लिये टर्नओवर का 1-2% योगदान करने की आवश्यकता होती है, फिर भी पोर्टेबल लाभ, न्यूनतम गारंटी या दावा प्रक्रियाओं के लिये विशिष्टताएँ अभी भी विकसित हो रही हैं।

- गिग इकॉनमी के अनुकूल नवीन, प्लेटफॉर्म-तटस्थ, डिजिटल रूप से सक्षम लाभ प्रणालियों की आवश्यकता है।

- युवा बेरोज़गारी और कौशल असंतुलन: भारत के जनांकिकीय लाभांश के बावजूद, युवा बेरोज़गारी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, युवा बेरोज़गारी दर (15-29 वर्ष) 14.6% के आसपास है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग तीन गुना अधिक है।

- महिला युवा बेरोज़गारी दर 17.8% से भी अधिक है, जो निरंतर लैंगिक असमानताओं को दर्शाती है।

- इसके अतिरिक्त, शहरी युवा बेरोज़गारी दर अधिक अस्थिर और उच्च बनी हुई है, जो लगभग 19% है, जो संरचनात्मक श्रम-बाज़ार अंतराल को रेखांकित करती है।

- शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रायः उद्योग की जरूरतों से संगत नहीं होते।

- हालाँकि संहिताओं में पुनः कौशलीकरण निधि और कौशल विकास उत्तरदायित्व शामिल हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन सीमित है, विशेष रूप से अनौपचारिक एवं अनुबंध श्रमिकों के लिये।

- ट्रेड यूनियनों और राजनीतिक विपक्ष का प्रतिरोध: श्रम सुधारों को ट्रेड यूनियनों से प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, जो श्रमिकों की सुरक्षा को नुकसान पहुँचने की आशंका जताते हैं तथा छँटनी की सीमा और अनिश्चित अवधि के अनुबंधों को लेकर चिंता जताते हैं।

- दस बड़ी ट्रेड यूनियनों ने नवंबर 2025 में लागू किये गए चार नई श्रम संहिताओं का कड़ा विरोध किया है, उन्हें ‘श्रमिक विरोधी’ और ‘भ्रामक धोखाधड़ी’ कहा है तथा श्रमिक सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण गिरावट का आरोप लगाया है।

- इन परस्पर विरोधी दबावों के कारण विरोध प्रदर्शन होते हैं, राज्य अधिसूचनाओं में विलंब होता है तथा सुचारू कार्यान्वयन के लिये आवश्यक आम सहमति बनाने में बाधा उत्पन्न होती है।

- अपर्याप्त डेटा और नीतिगत बाधाएँ: भारत का श्रम प्रशासन गंभीर डेटा अपर्याप्तता से ग्रस्त है, जिसमें पुराने, खंडित और अपूर्ण श्रम आँकड़े हैं।

- एकीकृत श्रम बाज़ार सूचना प्रणाली (LMIS) का अभाव वास्तविक काल, साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण को सीमित करता है।

- PLFS और NSSO जैसे प्रमुख सर्वेक्षण 90% अनौपचारिक कार्यबल को पूरी तरह से दर्शाने में विफल रहे हैं, जबकि श्रम बल में प्रवासियों की हिस्सेदारी एक तिहाई होने के बावजूद प्रवासन संबंधी आँकड़े कमज़ोर बने हुए हैं।

- संरचनात्मक नीतिगत बाधाएँ बनी रहती हैं क्योंकि श्रम कठोरता, अनुपालन बोझ और ऋण संबंधी बाधाएँ छोटी फर्मों को विस्तार करने से रोकती हैं, जिससे मध्यम स्तरीय इकाईयों की अनुपस्थिति (Missing middle) बनी रहती है, जिसमें सूक्ष्म इकाइयों एवं कुछ बड़ी फर्मों का प्रभुत्व होता है, जिसमें बहुत कम मध्यम आकार के उद्यम होते हैं जो स्थिर नौकरियों का सृजन करते हैं।

भारत में श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख सरकारी योजनाएँ क्या हैं?

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM): 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम 3000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करता है।

- ई-श्रम पोर्टल: असंगठित श्रमिकों के लिये एक राष्ट्रीय डेटाबेस जो 400 से अधिक व्यवसायों में सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना वितरण की सुविधा प्रदान करता है।

- आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY): कोविड-19 के बाद रोज़गार सृजन और बहाली के लिये नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करती है, जिसका लाभ 60 लाख लाभार्थियों को कवर करने वाले 1.5 लाख से अधिक प्रतिष्ठानों द्वारा उठाया गया है।

- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS): नौकरी के अभ्यर्थियों को नियोक्ताओं, कौशल प्रशिक्षण और कॅरियर परामर्श सेवाओं से जोड़ने वाला एक एकीकृत ऑनलाइन मंच।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) योजनाएँ: दावे का निपटान (Claim Settlements) में वृद्धि के साथ सदस्यता और लाभ कवरेज का विस्तार।

- कर्मचारी राज्य बीमा (ESI): 3.1 करोड़ बीमित व्यक्तियों के साथ 600 से अधिक ज़िलों में श्रमिकों को स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA): वित्त वर्ष 2025-26 के लिये 86,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये 100 दिनों के भुगतान वाले ग्रामीण रोज़गार की गारंटी देता है।

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): लाखों श्रमिकों को कवर करने वाली किफायती जीवन एवं दुर्घटना बीमा योजनाएँ।

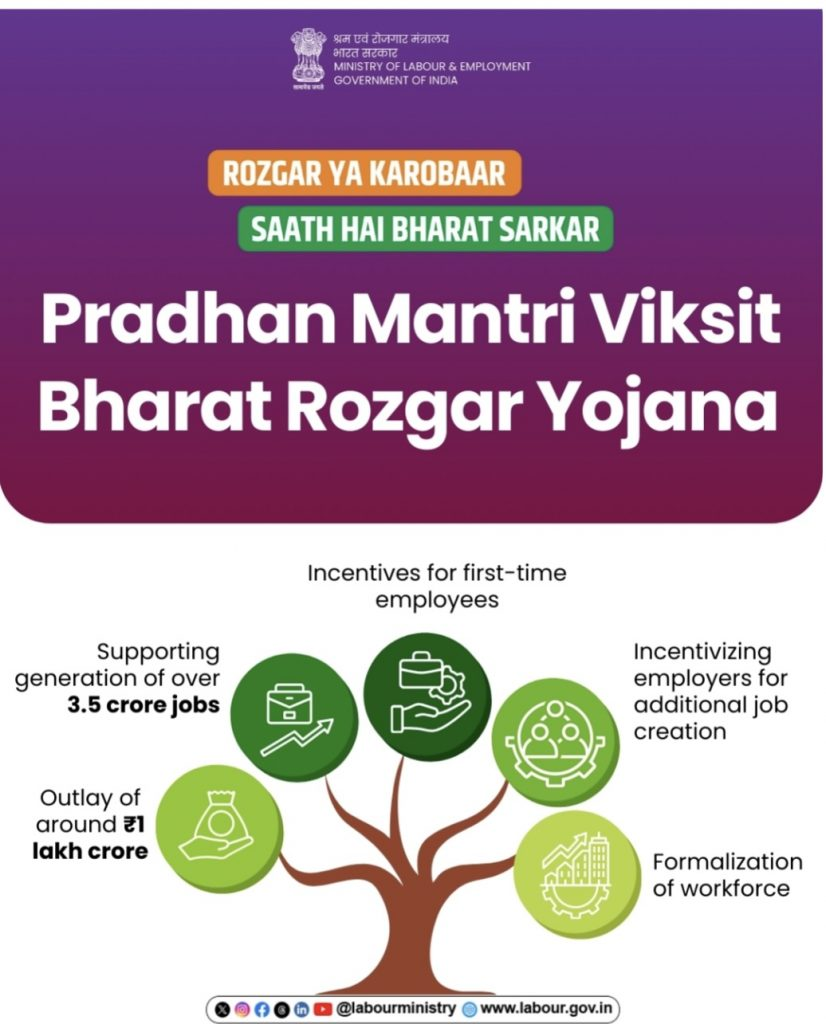

- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना: लगभग 1 लाख करोड़ रुपये के बजट के साथ नियोक्ता और कर्मचारी प्रोत्साहन के माध्यम से 3.5 करोड़ से अधिक नए रोज़गार सृजित करने के लिये वर्ष 2025 में शुरू की गई योजना।

भारत में श्रम प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल और डिजिटल बनाना: भारत को भारी अनुपालन बोझ को कम करने के लिये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म, एकल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और समेकित रिटर्न के कार्यान्वयन को त्वरित करना चाहिये।

- सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से सीख लेते हुए, जहाँ एकीकृत डिजिटल श्रम पोर्टल नियोक्ता अनुपालन को आसान बनाते हैं, भारत कागज़ी कार्रवाई को कम कर सकता है और औपचारिकता को बढ़ावा दे सकता है।

- सरकार को राज्य स्तरीय अधिसूचनाओं में तीव्रता लानी चाहिये और अनुपालन की संस्कृति को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अपनाने के लिये MSME को तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिये।

- सूक्ष्म और अनौपचारिक उद्यमों के लिये प्रोत्साहन के साथ औपचारिकीकरण को बढ़ावा: 90% से अधिक अनौपचारिक श्रमिकों को औपचारिक क्षेत्र में लाने के लिये, भारत के औद्योगिक कार्यढाँचे में 'मिसिंग मिडिल' के अंतराल को समाप्त करने के लिये कर राहत, ऋण-अभिगम्यता और सरलीकृत प्रक्रियाओं जैसे वित्तीय एवं नियामक प्रोत्साहन की पेशकश की जानी चाहिये।

- ब्राज़ील और इंडोनेशिया के मॉडल दर्शाते हैं कि जब सामाजिक सुरक्षा लाभ एवं कम अनुपालन लागत के साथ औपचारिकता भी जुड़ जाती है तो इसमें तीव्रता आती है।

- औपचारिकीकरण को लक्षित योजनाओं जैसे मुद्रा ऋण और डिजिटल पहचान आधारित सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने से स्वैच्छिक पंजीकरण को बढ़ावा मिल सकता है तथा समावेशी विकास में योगदान मिल सकता है।

- बुनियादी अवसंरचना और सामाजिक समर्थन के माध्यम से महिलाओं की श्रम भागीदारी को बढ़ाना: श्रम संहिताओं में कानूनी प्रावधानों से परे, भारत को सुरक्षित और किफायती परिवहन, लैंगिक रूप से पृथक कार्यस्थल सुविधाओं एवं गुणवत्तापूर्ण बाल देखभाल सुविधाओं में निवेश करना चाहिये, जैसा कि राष्ट्रीय लिंग संसाधन केंद्र कार्यढाँचे में प्राथमिकता दी गई है।

- कार्यस्थल पर उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों (POSH अधिनियम) को सुदृढ़ करने के साथ-साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने के लिये सार्वजनिक अभियान महत्त्वपूर्ण हैं।

- स्कैंडिनेवियाई देशों के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण दर्शाते हैं कि इस तरह के समग्र समर्थन से महिला श्रम भागीदारी में उल्लेखनीय सुधार होता है।

- गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा कार्यढाँचे का नवाचार: गिग इकॉनमी की गतिशीलता के लिये न्यूनतम प्रशासनिक अंतर्विरोध के साथ पोर्टेबल, प्रौद्योगिकी-संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को डिज़ाइन करने की आवश्यकता होती है।

- भारत को यूरोपीय संघ और कनाडा में पायलटों से प्रेरित होकर पारदर्शी, ब्लॉकचेन-सक्षम लाभ ट्रैकिंग के साथ एग्रीगेटर योगदान को संस्थागत बनाना चाहिये।

- स्वास्थ्य, सेवानिवृत्ति व बीमा लाभों तक अभिगम्यता बढ़ाने के लिये सरकार समर्थित डिजिटल वॉलेट और ऐप्स गिग वर्कर्स के बीच कवरेज एवं विश्वास बढ़ा सकते हैं।

- प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी के साथ प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करना: प्रवर्तन अंतराल को कम करने के लिये राज्य श्रम विभागों की क्षमता निर्माण में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।

- इसमें कुशल निरीक्षकों की भर्ती, वास्तविक समय निगरानी के लिये डिजिटल निरीक्षण उपकरण और AI-सक्षम विश्लेषण प्रदान करना शामिल है।

- इसमें एकीकृत, वास्तविक काल LMIS की स्थापना करना तथा सटीक, साक्ष्य-आधारित श्रम नीति निर्धारण को सक्षम करने के लिये अनौपचारिक और प्रवासी श्रमिकों पर डेटा को मज़बूत करना शामिल है।

- जर्मनी के श्रम न्यायालयों के आधार पर, शिकायत निवारण और विवाद समाधान के लिये सहयोगात्मक मंच पारदर्शिता एवं श्रमिकों का विश्वास बढ़ा सकते हैं। नियमित ऑडिट और स्वतंत्र मूल्यांकन अनुपालन एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेंगे।

- श्रम बाज़ार की आवश्यकताओं के साथ कौशल विकास को संरेखित करना: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) जैसी योजनाओं के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण का विस्तार और उसे उभरती हुई उद्योग आवश्यकताओं के साथ संरेखित करना युवा बेरोज़गारी को हल करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- प्रशिक्षुता के लिये उद्योग संघों के साथ साझेदारी तथा व्यक्तिगत कौशल मानचित्रण एवं प्रशिक्षण अनुशंसाओं के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने से रोज़गार क्षमता में वृद्धि हो सकती है।

- जर्मनी की दोहरी प्रणाली जैसी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षुता रूपरेखाएँ मूल्यवान ब्लूप्रिंट प्रदान करती हैं।

- ट्रेड यूनियनों और नियोक्ताओं के साथ सहभागिता और आम सहमति बनाना: राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक यूनियनों, नियोक्ताओं एवं सरकार को शामिल करने वाले सतत् संवाद मंच, श्रमिक सुरक्षा को व्यावसायिक अनुकूलन के साथ संतुलित कर सकते हैं।

- ब्रिटेन के सामाजिक संवाद मॉडल से प्राप्त सीख यह दर्शाते हैं कि किस प्रकार त्रिपक्षीय समझौते सुधारों के सुचारू कार्यान्वयन और स्वीकृति में सहायक होते हैं।

- नये श्रम संहिताओं के लाभों पर पारदर्शी संचार तथा शिकायत निवारण तंत्र से प्रतिरोध को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की नई श्रम संहिता श्रम प्रशासन के आधुनिकीकरण, औपचारिकता, सामाजिक सुरक्षा और समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम हैं। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक गिल्बर्ट एफ. हौंगबो कहते हैं, “सरकार, नियोक्ताओं तथा श्रमिकों के मध्य सामाजिक संवाद यह सुनिश्चित करने के लिये अनिवार्य है कि सुधारों का लाभ श्रमिकों तथा व्यापार दोनों को मिले।”

आगे बढ़ते हुए भारत को सहकारी संघवाद, डिजिटल अनुपालन तथा समावेशी कौशल विकास को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि नीति एवं व्यवहार के मध्य की दूरी को कम किया जा सके और एक ऐसे सक्षम श्रमबल का निर्माण हो जो समानतापूर्ण आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के विकास पथ के केंद्र में श्रम बाज़ार स्थित हैं। भारत में श्रम शासन को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख चुनौतियों और आवश्यक नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत की नई श्रम संहिताओं का क्या महत्त्व है?

श्रम संहिताओं ने 29 कानूनों को चार संहिताओं में समेकित किया है, जिसका उद्देश्य औपचारिकता, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम अनुकूलन और उद्यमों के लिये सरलीकृत अनुपालन को बढ़ावा देना है।

2. वेतन संहिता, 2019 वेतन शासन में किस प्रकार सुधार करती है?

यह एक समान वेतन संरचना का निर्माण करती है, वैधानिक न्यूनतम वेतन की गारंटी देती है, लैंगिक रूप से तटस्थ वेतन सुनिश्चित करती है तथा वेतन की एकल परिभाषा के माध्यम से अनुपालन को सरल बनाती है।

3. भारत में प्रभावी श्रम शासन को कौन-सी चुनौतियाँ कमज़ोर करती हैं?

प्रमुख चुनौतियों में विखंडित विनियामक कार्यढाँचा, बड़ी अनौपचारिक कार्यबल, महिलाओं की कम श्रम भागीदारी, कमज़ोर प्रवर्तन क्षमता तथा यूनियनों और नियोक्ताओं का प्रतिरोध शामिल हैं।

4. भारत में कौन-सी प्रमुख सरकारी योजनाएँ श्रमिक कल्याण का समर्थन करती हैं?

योजनाओं में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ई-श्रम पोर्टल, आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना, राष्ट्रीय कॅरियर सेवा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएँ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना शामिल हैं।

5. नई श्रम संहिता के तहत श्रम प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

प्रमुख उपायों में अनुपालन को डिजिटल बनाना, औपचारिकता को प्रोत्साहित करना, महिला श्रमिकों को समर्थन देना, गिग वर्कर्स के लिये सामाजिक सुरक्षा बनाना, प्रवर्तन क्षमता को बढ़ाना, उद्योग की जरूरतों के साथ कौशल को संरेखित करना तथा त्रिपक्षीय सामाजिक संवाद को बढ़ावा देना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. भारत में नियोजित अनियत मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- सभी अनियत मज़दूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।

- सभी अनियत मज़दूर नियमित कार्य-समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं।

- सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न 1. भारत में श्रम बाज़ार सुधारों के संदर्भ में, चार 'श्रम संहिताओं' के गुण व दोषों की विवचेना कीजिये। इस संबंध में, अभी तक क्या प्रगति हुई है? (2024)