भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में दुर्लभ मृदा क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

- 03 Nov 2025

- 169 min read

यह एडिटोरियल 31/10/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “ Where is India in the rare earths game?” पर आधारित है। यह लेख वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्त्वों और महत्त्वपूर्ण खनिजों के परिदृश्य में भारत की परिधीय भूमिका पर प्रकाश डालता है, जिसमें चीन के अत्यधिक प्रभुत्व, भारत की खनन व प्रसंस्करण क्षमता में तकनीकी एवं नीतिगत कमियों तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये रणनीतिक निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

प्रिलिम्स के लिये: दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE), लैंथेनाइड्स, ‘मेक इन इंडिया’, राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना, MMDR अधिनियम

मेन्स के लिये: भारत के लिये दुर्लभ मृदा धातुओं का रणनीतिक और भू-राजनीतिक महत्त्व, अपने दुर्लभ मृदा खनन और प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में भारत के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ

डोनाल्ड ट्रम्प और शी जिनपिंग के बीच हालिया समझौता दुर्लभ धातुओं (Rare Earths) पर जारी रणनीतिक प्रतिस्पर्द्धा को रेखांकित करता है, जो विद्युत वाहनों (EV), अक्षय ऊर्जा एवं रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के पास प्रचुर भंडार तथा निरंतर नीतिगत प्रयास मौजूद हैं, फिर भी प्रौद्योगिकीय एवं अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ तीव्र आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रमुख अवरोध बनी हुई हैं। इन भू-आर्थिक गतिशीलताओं की सम्यक् समझ भारत के लिये अत्यावश्यक है, ताकि वह चीन के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रणनीतिक स्वायत्तता के युग में एक वैश्विक अग्रणी के रूप में उभर सके।

दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) क्या हैं?

- परिचय: दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) शब्द 17 धात्विक तत्त्वों के समूह को संदर्भित करता है: 15 लैंथेनाइड्स, साथ ही स्कैंडियम (Sc) और यिट्रियम (Y), जिनके रासायनिक गुण बहुत समान हैं।

- लैंथेनाइड्स में शामिल हैं: La (लैंथेनम), Ce (सेरियम), Pr (प्रेजोडियम), Nd (नियोडिमियम), Pm (प्रोमेथियम), Sm (सैमैरियम), Eu (यूरोपियम), Gd (गैडोलिनियम), Tb (टर्बियम), Dy (डिस्प्रोसियम), Ho (होल्मियम), Er (एर्बियम), Tm (थ्यूलियम), Yb (यटरबियम), Lu (ल्यूटेटियम)।

- ‘दुर्लभ मृदा तत्त्व’ शब्द कुछ भ्रामक है क्योंकि ये तत्त्व भू-पर्पटी में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य सांद्रता या आसानी से निष्कर्षण किये जाने वाले निक्षेपों में बहुत कम पाए जाते हैं।

- विशिष्ट विशेषताएँ:

- कई REE में प्रबल चुंबकीय, प्रकाशमान या विद्युत-रासायनिक गुण होते हैं।

- उदाहरण के लिये, Nd (नियोडिमियम) और Sm (समैरियम) के मिश्रधातु शक्तिशाली स्थायी चुंबक बनाते हैं, जो उच्च तापमान पर भी कार्य कर सकते हैं।

- इन विशेषताओं के कारण, REE आधुनिक तकनीकों (जैसे: इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा, चिकित्सा उपकरण एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों) में अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं।

- कई REE में प्रबल चुंबकीय, प्रकाशमान या विद्युत-रासायनिक गुण होते हैं।

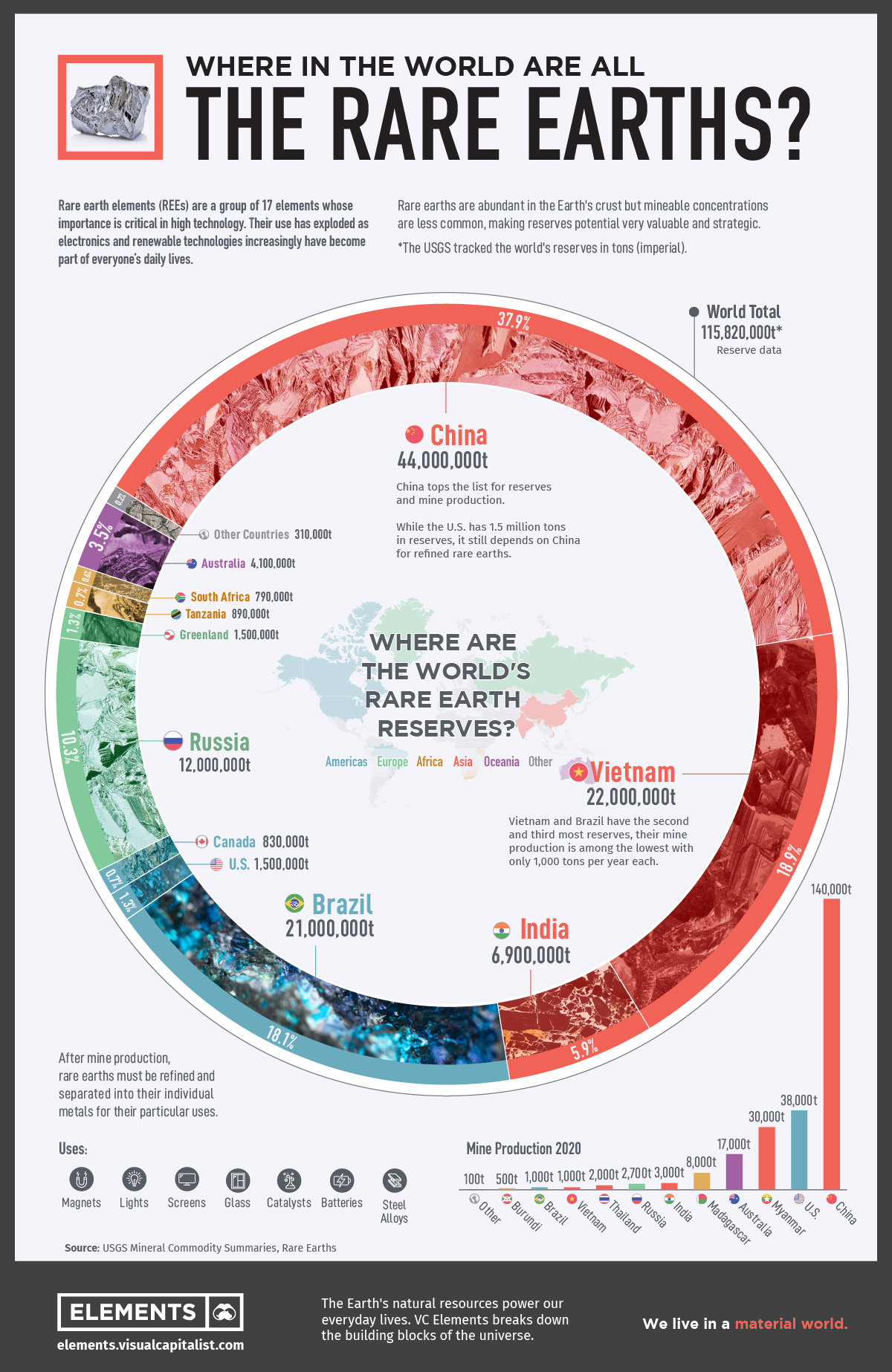

- वैश्विक भंडार:

- आँकड़ों के अनुसार, चीन, वियतनाम और ब्राज़ील जैसे देशों में REE के विशाल भंडार हैं।

- अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (USGS) के अनुसार, चीन के पास लगभग 44 मिलियन मीट्रिक टन दुर्लभ मृदा ऑक्साइड (REO) समतुल्य भंडार है, जो विश्व के कुल भंडार का लगभग 48% है।

- भारत के पास विश्व के दुर्लभ मृदा भंडार का लगभग 6% है, लेकिन यह वैश्विक उत्पादन का केवल लगभग 1% ही उत्पादित करता है।

- केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में खनन एवं प्रसंस्करण की महत्त्वपूर्ण संभावनाएँ हैं।

भारत के लिये दुर्लभ मृदा धातुओं का रणनीतिक महत्त्व क्या है?

- भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण: दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये अपरिहार्य हैं, जिनमें पवन टर्बाइनों में प्रयुक्त स्थायी चुंबक, सौर सेल में उत्प्रेरक और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) में बैटरियाँ शामिल हैं।

- भारत एक वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा अग्रणी के रूप में उभरा है, जो नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापित क्षमता में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर, सौर ऊर्जा में तीसरे, पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है और विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम का दावा करता है।

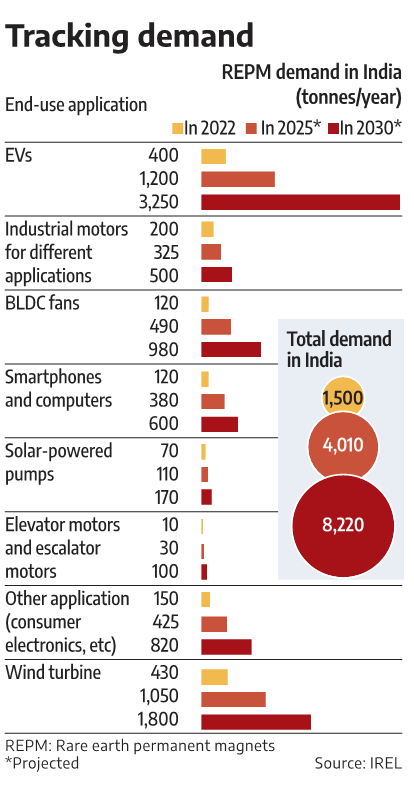

- पवन ऊर्जा और EV जैसे क्षेत्रों में दुर्लभ मृदा चुंबकों की मांग वर्ष 2030 तक लगभग दोगुनी होने की उम्मीद है, जो भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य (2070) के अनुरूप है।

- राष्ट्रीय रक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिये आवश्यक: दुर्लभ मृदा धातुएँ उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों जैसे मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली, संचार उपकरण, रडार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- भारत वर्तमान में मुख्य रूप से चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिससे कमज़ोरियाँ उत्पन्न होती हैं।

- भू-राजनीतिक तनाव, व्यापार प्रतिबंध और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा, विशेष रूप से चीन से, जो वैश्विक REE उत्पादन के 60% और प्रसंस्करण क्षमता के 85% को नियंत्रित करता है, भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों, औद्योगिक विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिये एक आत्मनिर्भर आपूर्ति शृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

- स्वदेशी REE खनन और प्रसंस्करण क्षमता विकसित करके, भारत रक्षा तैयारियों को बढ़ा सकता है तथा आपूर्ति व्यवधानों से जुड़े जोखिमों को कम कर सकता है और इस प्रकार भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत कर सकता है।

- आर्थिक विकास और रोज़गार सृजन को बढ़ावा: भारत के पास वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा भंडार (लगभग 6.9 मिलियन टन) है, जो मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों (केरल, तमिलनाडु, ओडिशा) में है।

- भारतीय दुर्लभ मृदा बाज़ार का मूल्य 9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2024) से अधिक है और इसके उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है, दुर्लभ मृदा खनन एवं प्रसंस्करण का विस्तार आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है।

- दुर्लभ मृदा चुंबक निर्माण के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं जैसी सरकारी पहलों से महत्त्वपूर्ण रोज़गार के अवसरों का सृजन होने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलने तथा आयातित दुर्लभ मृदा-आधारित उत्पादों पर भारत की निर्भरता कम होने की उम्मीद है।

- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन तथा संबंधित नीतियों का उद्देश्य पारिस्थितिक मानदंडों को संतुलित करते हुए अन्वेषण एवं प्रसंस्करण को त्वरित गति प्रदान करना है, जो संसाधन क्षमता के सदुपयोग के लिये तकनीकी और नियामक बाधाओं को दूर करने की भारत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

- मूल्य शृंखला विकास के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' विज़न का समर्थन: भारत का वर्तमान दुर्लभ मृदा पारिस्थितिकी तंत्र मुख्य रूप से अपस्ट्रीम खनन और निष्कर्षण पर आधारित है, जबकि डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण एवं चुंबक उत्पादन सीमित है।

- विशाखापत्तनम में चुंबक निर्माण संयंत्रों और केरल एवं ओडिशा में एकीकृत शोधन सुविधाओं सहित पूर्ण मूल्य शृंखलाओं के निर्माण के लिये बड़े निवेश चल रहे हैं।

- ये प्रयास उच्च मूल्य वाले दुर्लभ मृदा उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने, आयात निर्भरता को कम करने और भारत को एक वैश्विक आपूर्तिकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के लिये ‘मेक इन इंडिया’ के अनुरूप हैं।

- आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये रणनीतिक भंडार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत आपूर्ति संबंधी आघात को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण दुर्लभ मृदा खनिजों के रणनीतिक भंडार का सक्रिय रूप से विकास कर रहा है।

- यह संसाधन संपन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है और स्रोतों में विविधता लाने के लिये QUAD जैसे गठबंधन बना रहा है।

- ऐसी भू-राजनीतिक और व्यापारिक रणनीतियाँ भारत की सौदाकारी की शक्ति को बढ़ाती हैं, भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं तथा राजनीतिक अस्थिरता या चीन से जुड़े व्यापार युद्धों के कारण आपूर्ति में आने वाली बाधाओं से बचाव करती हैं।

भारत को अपने दुर्लभ मृदा खनन एवं प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार में किन प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- सीमित घरेलू उत्पादन और पुराना बुनियादी अवसंरचना: हालाँकि भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा ऑक्साइड भंडार (लगभग 6.9 मिलियन टन) और वैश्विक समुद्र तटीय रेत खनिज भंडार का लगभग 35% हिस्सा है, फिर भी इसका वास्तविक उत्पादन मामूली है, खदान उत्पादन केवल लगभग 2,900 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जो वैश्विक आपूर्ति का 1% से भी कम है।

- यह असमानता देश के पुराने बुनियादी अवसंरचना और सीमित प्रसंस्करण क्षमता को उजागर करती है, जो कुशल निष्कर्षण और मूल्यवर्द्धन में बाधा डालती है।

- भंडार और उत्पादन के बीच के अंतराल को समाप्त करने के लिये सुविधाओं का आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी का उन्नयन एवं क्षमता का विस्तार करना आवश्यक है ताकि दुर्लभ मृदा क्षेत्र में भारत की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके।

- भू-राजनीतिक और आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियाँ: भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से चीन से आयात पर भारत की निर्भरता, इसके महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को आपूर्ति में व्यवधानों के प्रति उजागर करती है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये चल रही वैश्विक प्रतिस्पर्द्धा कीमतों में अस्थिरता और उपलब्धता के जोखिमों को बढ़ा देती है।

- हाल ही में चीन द्वारा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध इस कमज़ोरी को रेखांकित करते हैं और भारत की स्वदेशी रिफाइनिंग, मिश्र धातु निर्माण एवं चुंबक उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करते हैं।

- उच्च पूंजीगत लागत और लंबी समयावधि: एकीकृत खनन और प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिये पर्याप्त निवेश की आवश्यकता है।

- वर्ष 2032 तक दुर्लभ मृदा चुंबक निर्माण क्षमता को तिगुना करने की भारत की योजना के लिये करोड़ों डॉलर की पूंजी और समर्पित नीतिगत प्रोत्साहनों की आवश्यकता है।

- ऐसी परियोजनाओं की निर्माण अवधि आमतौर पर लंबी होती है, जिससे तत्काल लाभ में विलंब होता है और निवेशकों के धैर्य की परीक्षा होती है।

- अन्वेषण, प्रसंस्करण एवं विनिर्माण में पर्याप्त आत्मनिर्भरता हासिल करने से पहले भारत की दुर्लभ मृदा महत्त्वाकांक्षाओं को कम से कम 15 वर्षों की निर्माण अवधि का सामना करना पड़ सकता है।

- डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण और मूल्यवर्द्धन का अभाव: भारत का दुर्लभ मृदा क्षेत्र मुख्य रूप से खनन एवं प्रारंभिक प्रसंस्करण (जैसे पृथक्करण और ऑक्साइड उत्पादन) पर केंद्रित है।

- हालाँकि, उन्नत प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिये आवश्यक मिश्र धातु, स्थायी चुंबक और तैयार घटकों जैसे मध्यवर्ती उत्पादों के उत्पादन में इसकी क्षमता सीमित है।

- यह अपूर्णता वैश्विक मूल्य शृंखला में भारत की स्थिति को कमज़ोर करती है और बड़े पैमाने पर क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करती है।

- पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम: दुर्लभ मृदा खनन में थोरियम जैसे रेडियोधर्मी तत्त्वों से जुड़े खनिजों का निष्कर्षण शामिल है, जिससे पर्यावरणीय एवं स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं, जिसके लिये कड़े नियामक निरीक्षण की आवश्यकता होती है।

- दुर्लभ मृदा खनिजों का निष्कर्षण, विशेष रूप से तटीय मोनाज़ाइट रेत से, मृदा क्षरण और जल प्रदूषण जैसी पारिस्थितिक क्षति का जोखिम उत्पन्न करता है, जिसका स्थानीय समुदायों पर संभावित रूप से प्रभाव पड़ता है।

- कुछ निक्षेपों की रेडियोधर्मी प्रकृति के कारण सुरक्षित अपशिष्ट निपटान आवश्यक है।

- पर्यावरणीय मंज़ूरी, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) मानदंड और विस्तृत प्रभाव आकलन की आवश्यकता परियोजनाओं की मंज़ूरी में विलंब करता है।

- दुर्लभ मृदा खनन की आर्थिक अनिवार्यता के साथ पारिस्थितिक चिंताओं का संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

दुर्लभ मृदा धातु क्षेत्र के विकास और सुरक्षा के लिये भारत द्वारा कौन-सी प्रमुख सरकारी पहल की गई हैं?

- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM), 2025: जनवरी 2025 में ₹16,300 करोड़ के बजट के साथ शुरू किये गए इस NCMM का उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्त्वों (REE) सहित भारत की दीर्घकालिक महत्त्वपूर्ण खनिज सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

- दुर्लभ मृदा चुंबकों के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना: वर्ष 2025 में घोषित, इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबकों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करने हेतु ₹7,350 करोड़ आवंटित किये गए हैं।

- इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत की चुंबक उत्पादन क्षमता को तिगुना करना, आयात कम करना और एक एकीकृत घरेलू आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना है।

- दुर्लभ मृदा और महत्त्वपूर्ण खनिजों का रणनीतिक भंडारण: सरकार आपूर्ति संबंधी झटकों से निपटने के लिये रणनीतिक खनिज भंडार बनाने की योजना बना रही है, विशेषकर चीन जैसे भू-राजनीतिक रूप से संवेदनशील देशों में दुर्लभ मृदा आपूर्ति के संकेंद्रण को देखते हुए।

- उत्कृष्टता केंद्र (CoE) और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र: अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, पेटेंट विकास को बढ़ावा देने तथा वैश्विक महत्त्वपूर्ण खनिजों की चुनौती के अनुरूप स्थानीय तकनीकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिये IISc बेंगलुरु और C-MET हैदराबाद जैसे प्रमुख संस्थानों में NCMM के तहत कई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये गए हैं।

- खनन एवं अन्वेषण के लिये नीतिगत सुधार: सरकार ने लाइसेंसिंग को सरल बनाया है, खनन ब्लॉकों (लगभग 20 ब्लॉक) की नीलामी की है तथा दुर्लभ मृदा खनन एवं डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये नियामक सुधार पेश किये हैं।

- MMDR अधिनियम, 1957 की पहली अनुसूची के भाग D के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण खनिजों को शामिल करने से केंद्र सरकार को पट्टों पर नियंत्रण मिलता है, जिससे समन्वित विकास में सुविधा होती है।

- पुनर्चक्रण और चक्रीय अर्थव्यवस्था पहल: खनन के अतिरिक्त, सरकार स्थायी पुनर्प्राप्ति पर केंद्रित प्रोत्साहन योजनाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों को मंजूरी देकर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) से दुर्लभ मृदा के पुनर्चक्रण को बढ़ाने का समर्थन करती है, जिससे मूल खनन पर निर्भरता कम हो जाती है और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

भारत को अपने दुर्लभ मृदा पदार्थ पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाने चाहिये?

- राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का पूर्ण कार्यान्वयन और विस्तार: भारत को खनिज सर्वेक्षण को बढ़ाने, वर्ष 2030 तक 1,200 महत्त्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं के अन्वेषण एवं घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं के विकास हेतु महत्त्वाकांक्षी NCMM पहल में तीव्रता लानी चाहिये।

- मंत्रालयों के बीच सुदृढ़ नीतिगत समन्वय के साथ सख्त कार्यान्वयन से भारत को अपने 6.9 मिलियन टन दुर्लभ मृदा भंडार से मूल्य प्राप्त करने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता में सुधार करने में सहायता मिलेगी।

- भारत दीर्घकालिक खरीद गारंटी द्वारा समर्थित ऊर्ध्वाधर एकीकृत दुर्लभ मृदा आपूर्ति शृंखलाओं के निर्माण हेतु अमेरिकी रक्षा विभाग की एम.पी. मैटेरियल्स के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसी वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख ले सकता है।

- रणनीतिक एकीकृत दुर्लभ मृदा निर्माण क्लस्टर विकसित करना: ऑस्ट्रेलिया के क्लस्टर मॉडल से प्रेरणा लेते हुए, जहाँ बुनियादी अवसंरचना और कुशल श्रम तक अभिगम्यता के साथ खनन एवं शोधन केंद्र मौजूद हैं, भारत को ओडिशा (LREE), आंध्र प्रदेश (HREE) व तमिलनाडु (चुंबक निर्माण) में एकीकृत केंद्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इससे रसद लागत कम होगी, दक्षता में सुधार होगा और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं एवं विशिष्ट प्रतिभा पूल का निर्माण करके निवेश आकर्षित होगा।

- रणनीतिक भंडार और बाज़ार स्थिरीकरण तंत्र स्थापित करना: दुर्लभ मृदा खनिजों के सरकार समर्थित रणनीतिक भंडार का निर्माण एवं मूल्य न्यूनतम या न्यूनतम खरीद गारंटी स्थापित करने से आपूर्ति स्थिर हो सकती है तथा महत्त्वपूर्ण उद्योगों को मूल्य अस्थिरता से बचाया जा सकता है।

- भारत अपने दुर्लभ मृदा चुंबक निर्माण कार्यक्रम में बाज़ार की स्थिरता और निवेशकों के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये, अमेरिका के 'पेंटागन' के मूल्य-न्यूनतम (Price floor) तथा सुनिश्चित क्रय (Guaranteed offtake) मॉडल से सीख ले सकता है।

- दुर्लभ मृदा चुंबकों के लिये उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं का पर्याप्त विस्तार: भारत को वर्ष 2030 तक वैश्विक मांग के कम से कम 15% को पूरा करने के लिये नवाचार केंद्रों को विकसित करने और चुंबक उत्पादन को बढ़ाने के लिये PLI निधि में वृद्धि करनी चाहिये, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV) एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को समर्थन मिले।

- भारत ऑस्ट्रेलिया के सरकार समर्थित निवेशों से सीख सकता है, जिसमें दुर्लभ मृदा रिफाइनरियों के निर्माण, डाउनस्ट्रीम उत्पादन और निर्यात को बढ़ाने के लिये इलुका रिसोर्सेज़ को 1.25 बिलियन डॉलर का ऋण शामिल है।

- अनुसंधान, विकास और वृत्तीय अर्थव्यवस्था मॉडल में भारी निवेश: भारत को हरित खनन और पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण तकनीकों के विकास के लिये उत्कृष्टता केंद्र (CoE) स्थापित करने चाहिये। ई-अपशिष्ट से दुर्लभ मृदा पुनर्चक्रण, जो जापान एवं दक्षिण कोरिया में एक उभरती हुई वैश्विक सर्वोत्तम प्रथा है, को मूल खनन पर निर्भरता कम करने के लिये सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- स्टार्टअप्स, उद्योग-अकादमिक सहयोग और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करके प्रौद्योगिकी विकास में तेज़ी लाई जा सकती है तथा एक स्थायी खनिज अर्थव्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

- नियामक कार्यढाँचे में सामंजस्य स्थापित करना और पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को लागू करना: भारत को संधारणीयता से समझौता किये बिना खनन एवं पर्यावरणीय मंज़ूरियों को सरल बनाना चाहिये, विशेष रूप से विकिरण-संवेदनशील मोनाज़ाइट निष्कर्षण क्षेत्रों में।

- सख्त पर्यावरण प्रबंधन, पुनर्वास मानकों और सामुदायिक सहभागिता को अपनाने से सामाजिक संघर्षों को रोका जा सकता है तथा विवेकपूर्ण खनन सुनिश्चित किया जा सकता है।

- इस तरह के संतुलित विनियमन भारत को स्कैंडिनेवियाई खनन क्षेत्रों में देखे गए संधारणीयता मानकों के अनुरूप बनने में सहायता कर सकते हैं।

- सुदृढ़ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और तकनीकी साझेदारियाँ स्थापित करना: भारत को उन्नत तकनीक तक अभिगम्यता सुनिश्चित करने, विदेशी भंडारों में सह-निवेश करने और विविध रणनीतिक आपूर्ति शृंखलाएँ बनाने के लिये खनिज रणनीतिक साझेदारी (MSP) तथा क्वाड जैसे ढाँचों के अंतर्गत संबंधों को गहन करना चाहिये।

- अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया सहयोग मॉडल का अनुसरण करते हुए, भारत प्रसंस्करण क्षमताओं का विस्तार करने और चीन-केंद्रित आपूर्ति जोखिमों को कम करने के लिये द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकता है।

निष्कर्ष:

नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ का यह कथन अत्यंत प्रासंगिक है कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिये मुख्य प्रश्न केवल यह नहीं है कि आज एक अर्थव्यवस्था क्या उत्पादन कर सकती है?" नहीं है, बल्कि यह है कि “वह क्या उत्पादन करना सीख सकती है?" यही सिद्धांत भारत की दुर्लभ धातु (Rare Earths) के क्षेत्र में रणनीतिक प्रगति का मार्गदर्शन करना चाहिये। इस दृष्टि को साकार करने के लिये भारत को एक समग्र 'दुर्लभ धातु नीति' अपनानी होगी— जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज पदार्थ केंद्र (National Centre for Mineral Materials - NCMM) का शीघ्र संचालन, उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना (PLI) के अंतर्गत प्रोत्साहनों का विस्तार, एकीकृत औद्योगिक क्लस्टरों का विकास तथा सुदृढ़ पर्यावरणीय मानकों के साथ नियामकीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. दुर्लभ मृदा खनिज वैश्विक तकनीकी और सुरक्षा कार्यढाँचों के लिये अपरिहार्य हो गए हैं। भारत के रणनीतिक हितों और उसके दुर्लभ मृदा क्षेत्र से संबंधित चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. दुर्लभ मृदा तत्त्व (REE) क्या हैं?

REE 17 धातुओं (15 लैंथेनाइड्स और Sc और Y) का एक समह है, जिनमें विशिष्ट चुंबकीय, दीप्त और विद्युत-रासायनिक गुण होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा एवं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिये आवश्यक हैं।

प्रश्न 2. भारत के लिये REE रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

REE इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टर्बाइनों, रक्षा प्रणालियों और भारत के नेट-ज़ीरो (2070) लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं; घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं के विकास से रणनीतिक स्वायत्तता सुदृढ़ होती है तथा चीन (जो उत्पादन का लगभग 60% और प्रसंस्करण का लगभग 85% नियंत्रित करता है) पर निर्भरता कम होती है।

प्रश्न 3. भारत की दुर्लभ-मृदा संबंधी महत्त्वाकांक्षाओं को लक्षित करने वाली कौन-सी प्रमुख सरकारी पहल हैं?

प्रमुख उपायों में राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM, ₹16,300 करोड़, 2025), दुर्लभ-मृदा चुंबकों के लिये PLI योजना (₹7,350 करोड़, 2025), रणनीतिक भंडारण, उत्कृष्टता केंद्र (IISc, C-MET) और खनन नीति सुधार (भाग D MMDR समावेशन, ब्लॉक नीलामी) शामिल हैं।

प्रश्न 4. भारत के दुर्लभ-मृदा क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

चुनौतियों में सीमित उत्पादन (~2,900 टन/वर्ष, वैश्विक स्तर पर <1%), पुराना बुनियादी अवसंरचना, डाउनस्ट्रीम प्रसंस्करण (मिश्रधातु/चुंबक) का अभाव, उच्च पूँजी/लंबी अवधि की उत्पादन अवधि और विकिरण-संबंधी अपशिष्टों एवं तटीय खनन से होने वाले पर्यावरणीय/सामाजिक जोखिम शामिल हैं।

प्रश्न 5. एक सुदृढ़ REE पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिये भारत को किन उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिये?

NCMM का शीघ्र कार्यान्वयन, PLI निधि का विस्तार, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर (ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु) का निर्माण, अनुसंधान एवं विकास तथा पुनर्चक्रण में निवेश, पर्यावरणीय मंज़ूरियों को सख्त सुरक्षा उपायों के साथ सुसंगत बनाना और रणनीतिक भंडार तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी साझेदारियाँ स्थापित करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. हाल में तत्त्वों के एक वर्ग, जिसे 'दुर्लभ मृदा धातु' कहते हैं, की कम आपूर्ति पर चिन्ता जताई गई। क्यों? (2012)

- चीन, जो इन तच्चों का सबसे बड़ा उत्पादक है, द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्त्व नहीं पाये जाते हैं।

- दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक हैं और इन तत्त्वों की माँग बढ़ती जा रही है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

- केवल 1

- केवल 2 और 3

- केवल 1 और 3

- 1, 2 ओर 3

उत्तर: (c)

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये– (2021)

- वैश्विक सागर आयोग (ग्लोबल ओशन कमीशन) अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्र में समुद्र-संस्तरीय (सीबेड) खोज और खनन के लिये लाइसेंस प्रदान करता है।

- भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्र में समुद्र-संस्तरीय खनिज की खोज के लिये लाइसेंस प्राप्त किया है।

- ‘दुर्लभ मृदा खनिज (रेयर अर्थ मिनरल)’ अंतर्राष्ट्रीय जल-क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- केवल 1 और 2

- केवल 2 और 3

- केवल 1 और 3

- 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न 1. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021)