जैव विविधता और पर्यावरण

भारत में वायु प्रदूषण संकट पर नियंत्रण

- 31 Oct 2025

- 190 min read

यह एडिटोरियल 29/10/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Cloud seeding was never the solution for Delhi’s air pollution,” लेख पर आधारित है। लेख में तर्क दिया गया है कि क्लाउड सीडिंग दिल्ली के गंभीर वायु प्रदूषण का एक अप्रभावी और प्रतीकात्मक समाधान मात्र है, साथ ही मूल कारणों से निपटने के लिये दीर्घकालिक, विज्ञान-आधारित और क्षेत्रीय रूप से समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

प्रिलिम्स के लिये: क्लाउड सीडिंग, AQI, पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), भारत स्टेज VI (BS-VI), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2011, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), EIA अधिसूचना, 2006, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP)

मेन्स के लिये: भारत में बिगड़ते वायु प्रदूषण संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक, भारत में वायु प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम, भारत में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के उपाय

प्रत्येक वर्ष सर्दियों में, दिल्ली को फसल अवशेषों के दहन, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के परिणामस्वरूप वातावरण में प्रदूषकों के अवस्थित रह जाने के कारण गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2025 में, दिल्ली सरकार और IIT कानपुर ने कृत्रिम वर्षा कराने के लिये क्लाउड सीडिंग प्रयोग किये, लेकिन कम वायुमंडलीय नमी के कारण इस प्रयास को सीमित सफलता मिली। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि ‘क्लाउड सीडिंग’ एक अस्थायी और अनिश्चित उपाय है, जो यह संकेत देता है कि प्रदूषण के मूल कारणों से निपटने के लिये दीर्घकालिक, समन्वित और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित रणनीतियों की आवश्यकता है, न कि प्रतीकात्मक हस्तक्षेपों पर निर्भरता की।

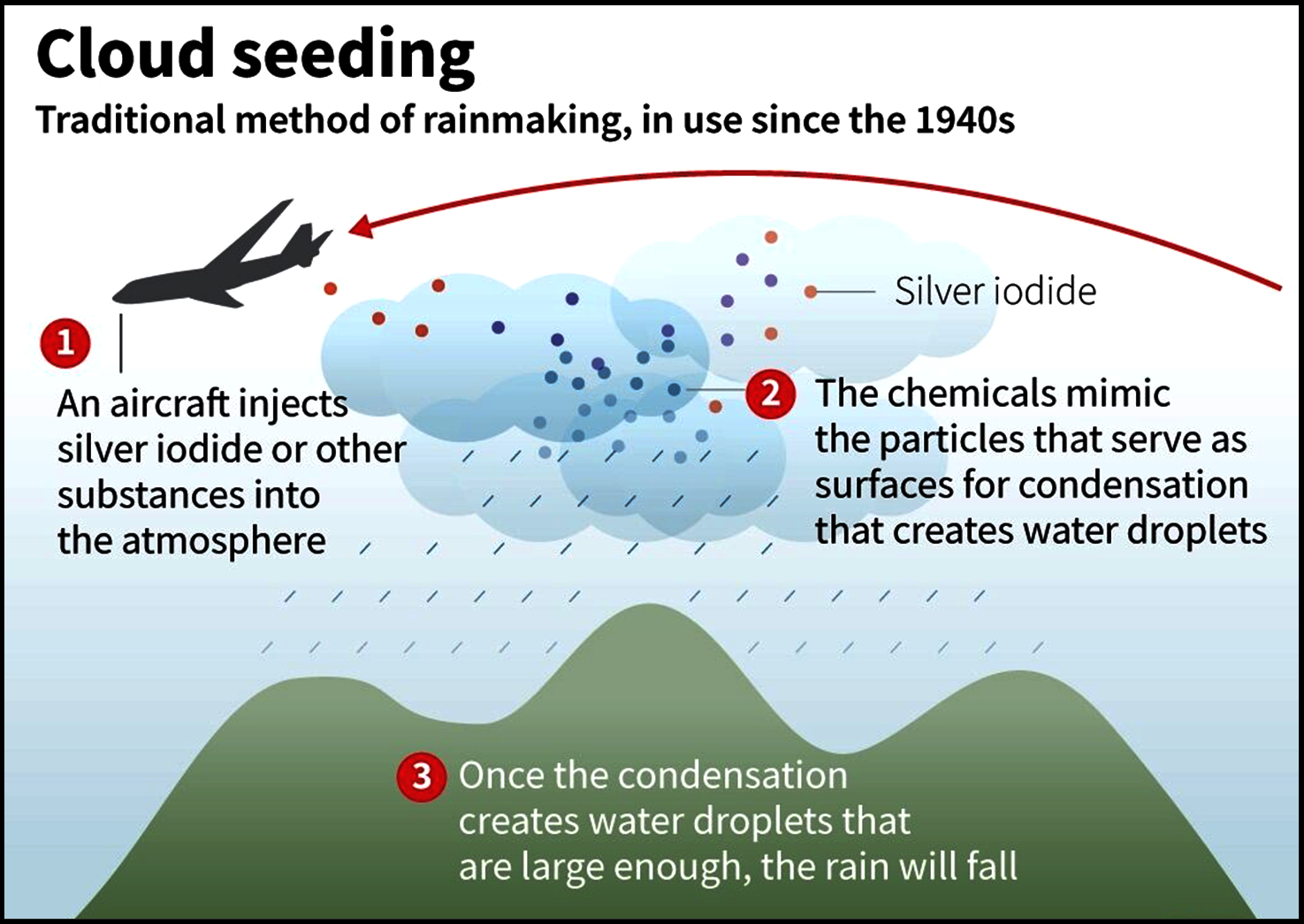

क्लाउड सीडिंग क्या है?

- विषय में: भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), पुणे की वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट, क्लाउड सीडिंग को एक मौसम परिवर्तन तकनीक के रूप में परिभाषित करती है जिसमें वर्षा बढ़ाने के लिये उपयुक्त बादलों में ‘बीज’ कण प्रविष्ट कराए जाते हैं।

- कृत्रिम वर्षा कराने के लिये, उपयुक्त बादलों में सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सोडियम क्लोराइड जैसे लवण डाले जाते हैं, जो संघनन एवं बूंदों के निर्माण को उत्प्रेरित करने के लिये 'बीज' का काम करते हैं।

- क्लाउड सीडिंग की कार्यप्रणाली:

- इसके लिये उपयुक्त बादलों की पहचान की जाती है जिनमें पर्याप्त आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर घनत्व (Vertical Thickness) होता है।

- इन बादलों में विमान, ड्रोन, रॉकेट या ग्राउंड जनरेटर के माध्यम से सीडिंग एजेंट छोड़े जाते हैं।

- ये रसायन जलवाष्प को बड़ी बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदलने में सहायता करते हैं, जो बारिश या हिम के रूप में गिरते हैं।

- प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिये आवश्यक शर्तें:

- कम से कम 50% नमी वाले नमी युक्त बादलों (विशेषकर कपासी मेघ और निंबोस्ट्रेटस प्रकार) की उपस्थिति।

- बादलों की मोटाई कम से कम 1 किलोमीटर हो और तापमान अनुकूल हो।

- बादलों में -20°C से -7°C के बीच 'सुपरकूल्ड' जल-बूंदें उपस्थित हों, ताकि ठंडे बादलों में 'क्लाउड सीडिंग' की जा सके।

- गर्म बादलों के लिये तापमान हिमांक से ऊपर हो, ताकि गर्म बादलों में 'क्लाउड सीडिंग' की जा सके।

- पवन की दिशा और गति ऐसी हो कि 'सीडिंग एजेंट्स' लक्षित क्षेत्र के भीतर बने रहें।

- पवनों का प्रबल ऊर्ध्वाधर प्रवाह, जो 'एजेंट्स' के प्रसार और मेघ-निर्माण को उत्प्रेरित करने में सहायक हों।

- अंतर्राष्ट्रीय सफलता और अनुप्रयोग:

- 1940 के दशक से इसका उपयोग मुख्य रूप से सूखाग्रस्त या जल-कमी वाले क्षेत्रों (जैसे: अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात) में वर्षण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिये किया जाता है।

- यह सूखे के दौरान अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकता है, कृषि को सहारा दे सकता है तथा आपातकालीन वायु-गुणवत्ता हस्तक्षेप के रूप में कार्य कर सकता है।

- पाकिस्तान के लाहौर में वर्ष 2023 में किये गये कृत्रिम वर्षा प्रयोग में बहुत कम वर्षा हुई, परंतु इससे वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में अस्थायी सुधार देखा गया, जो कुछ दिनों बाद पुनः बिगड़ गया।

- क्लाउड सीडिंग की सीमाएँ:

- उपयुक्त बादलों तथा पर्याप्त नमी के बिना वर्षा नहीं की जा सकती।

- इसके प्रभाव अस्थायी होते हैं, क्योंकि वर्षा सामान्यतः कुछ घंटों से लेकर दो दिनों तक ही रहती है।

- प्राकृतिक वायुमंडलीय परिवर्तनशीलता के कारण इसकी सटीक प्रभावशीलता का आकलन कठिन होता है।

- प्रयोग में लाये गये रासायनिक पदार्थ पर्यावरणीय जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं (जैसे: मृदा एवं जल प्रदूषण) अतः इसके दीर्घकालिक प्रभावों की निगरानी आवश्यक है।

- दिल्ली क्लाउड सीडिंग प्रयोग (2025):

- दिल्ली सरकार द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) को प्रदूषण नियंत्रण के उपाय के रूप में परखने के लिये यह प्रयोग किया गया।

- उत्तर-पश्चिम दिल्ली के ऊपर सिल्वर आयोडाइड (Silver Iodide) के छिड़काव के माध्यम से पाँच ‘क्लाउड-सीडिंग’ उड़ानें संचालित की गयीं।

- हालाँकि, दिल्ली की सर्दियों में बादलों में नमी का स्तर लगभग 10–15% रहने के कारण इन परीक्षणों से उल्लेखनीय वर्षा कराने में सीमित सफलता ही प्राप्त हुई।

- नोएडा क्षेत्र में हल्की वर्षा (0.1–0.2 मि.मी.) देखी गयी, किंतु दिल्ली के ऊपर प्रत्यक्ष वर्षा नहीं हुई।

- वायु गुणवत्ता निगरानी में पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) और PM10 कणों में मामूली कमी दर्ज की गयी, जिसका कारण बढ़ी हुई नमी के कारण कणों का निक्षेपित होना है।

- विशेषज्ञों का कहना है कि ‘क्लाउड सीडिंग’ कोई संवहनीय समाधान नहीं है, साथ ही प्रदूषण के मूल स्रोतों को नियंत्रित करने के लिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते संकट में योगदान देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- वाहन उत्सर्जन: भारत में तेज़ी से बढ़ते मोटरीकरण ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत बना दिया है। अकेले दिल्ली में, परिवहन सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 30% से अधिक का योगदान (भारत के प्रमुख शहरों का ग्रीनहाउस गैस फूटप्रिंट) देता है।

- वाहन सूक्ष्म कणिका पदार्थ (PM2.5), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करते हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता बहुत बिगड़ जाती है।

- भारत स्टेज VI (BS-VI) मानकों (2020) के बावजूद, वाहनों की बढ़ती संख्या और गैर-अनुपालन जोखिम उत्पन्न करते रहते हैं।

- वाहन प्रदूषण से श्वसन संबंधी समस्याएँ, हृदय संबंधी रोग और जीवन प्रत्याशा में कमी आती है।

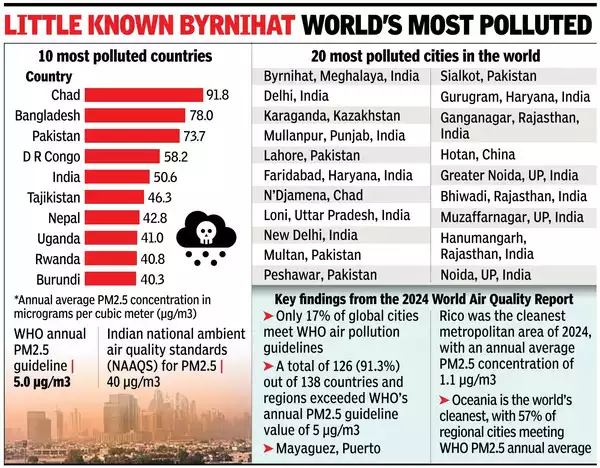

- ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ (GBD) 2023 रिपोर्ट के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में अकाल मृत्यु और विकलांगता के शीर्ष तीन कारणों में से एक बना हुआ है।

- स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर- 2024 के अनुसार, वायु प्रदूषण भारत में सालाना 20 लाख से अधिक मौतों का कारण बनता है।

- औद्योगिक प्रदूषण: कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेंट कारखाने और विनिर्माण इकाइयाँ सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जित करती हैं।

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में वृद्धि के बावजूद, कोयला प्रमुख स्रोत बना हुआ है, जो लगभग 70% बिजली उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार है।

- महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र लगातार उच्च प्रदूषण भार में योगदान करते हैं।

- ये उत्सर्जन धुंध और अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, जिससे श्वसन एवं हृदय रोग बढ़ जाते हैं।

- औद्योगिक प्रदूषण प्रायः अनुमेय सीमा से अधिक हो जाता है, जिससे सर्दियों के दौरान, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, वायु गुणवत्ता खतरनाक हो जाती है।

- कई परियोजनाएँ उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बिना आगे बढ़ती हैं या कमज़ोर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (SPCB) और निगरानी निकायों के कारण अनुमोदन की शर्तों की अवहेलना करती हैं।

- एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (2024) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ SPCB में 60% से अधिक रिक्तियों का उल्लेख किया, जिससे प्रवर्तन कमज़ोर हो गया।

- फसल अवशेष दहन: पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूँ एवं चावल के अवशेषों को जलाने से प्रतिवर्ष लाखों टन धुआँ तथा कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित होते हैं।

- यह कार्य स्थिति, जो अक्तूबर-नवंबर में चरम पर होती है, उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करती है।

- यह समस्या बनी हुई है क्योंकि मशीनीकृत अवशेष प्रबंधन (जैसे 'हैप्पी सीडर' मशीनें) के लिये सरकारी प्रोत्साहन किसानों की तत्काल लागत एवं रसद बोझ को पर्याप्त रूप से कम नहीं कर पाए हैं।

- परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाला धुआँ दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 400 के पार पहुँचा देता है, जिससे श्वसन संबंधी आपात स्थितियाँ, स्कूल बंद होना और आर्थिक नुकसान होता है।

- प्रतिदिन लाखों लोग सुरक्षित सीमा से ऊपर कणिकीय पदार्थों के संपर्क में आते हैं, जिससे प्रदूषण एवं गैर-संचारी रोगों (NCD) का संबंध श्वसन तथा हृदय संबंधी रोगों की गंभीरता को और बढ़ा देता है।

- मशीनीकृत अवशेष प्रबंधन के लिये सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद, जागरूकता और लागत-प्रभावी विकल्पों की कमी के कारण फसल दहन व्यापक रूप से जारी है।

- यह कार्य स्थिति, जो अक्तूबर-नवंबर में चरम पर होती है, उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता को गंभीर रूप से खराब करती है।

- निर्माण और सड़क की धूल: भारत में शहरी बुनियादी अवसंरचना में तेज़ी से निर्माण कार्य से भारी मात्रा में धूल उत्पन्न होती है। कच्ची सड़कें एवं वाहनों की आवाजाही से सड़क की धूल और बढ़ जाती है, जिससे PM10 प्रदूषण बढ़ जाता है।

- धूल अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाती है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों में।

- शुष्क मौसम के दौरान, दिल्ली और बंगलुरु जैसे शहरों में धूल PM10 के स्तर का 50% तक हो सकती है।

- नियामक निकाय और शहरी स्थानीय निकाय प्रायः निर्माण धूल प्रबंधन और C&D अपशिष्ट निपटान से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों की अकुशल निगरानी तथा अपर्याप्त प्रवर्तन प्रदर्शित करते हैं। जुर्माना प्रायः कम या असमान रूप से लगाया जाता है, जो एक महत्त्वपूर्ण निवारक के रूप में कार्य करने में विफल रहता है।

- अनुचित अपशिष्ट प्रबंधन: शहरी मलिन बस्तियों और उपनगरीय क्षेत्रों में प्लास्टिक एवं इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट सहित नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट को खुले में दहन आम बात है।

- इससे डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, भारी धातुएँ और कणिकीय पदार्थ उत्सर्जित होते हैं।

- इससे विषाक्त उत्सर्जन होता है जो वायु एवं मृदा की गुणवत्ता को खराब करता है, जिससे दीर्घकालिक बीमारियाँ और कैंसर का खतरा होता है।

- ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष औसतन 62 मिलियन टन (MT) अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जिसमें 7.9 मीट्रिक टन खतरनाक अपशिष्ट, 5.6 मीट्रिक टन प्लास्टिक अपशिष्ट, 1.5 मीट्रिक टन ई-अपशिष्ट और 0.17 मीट्रिक टन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शामिल है।

- कुल उत्पन्न अपशिष्ट में से केवल 43 मीट्रिक टन ही एकत्रित किया जाता है, 12 मीट्रिक टन का निपटान से पहले प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि शेष 31 मीट्रिक टन अपशिष्टघरों में फेंक दिया जाता है।

- घरेलू वायु प्रदूषण: लगभग 41% भारतीय आबादी अभी भी भोजन पकाने के ईंधन के रूप में लकड़ी, गोबर या अन्य बायोमास का उपयोग करती है, जिससे प्रत्येक वर्ष पर्यावरण में लगभग 340 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है, जो भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 13% है।

- इससे घर के अंदर और बाहर हानिकारक कण एवं जहरीली गैसें निकलती हैं।

- क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ (COPD) 75% दीर्घकालिक श्वसन संबंधी बीमारियों के लिये जिम्मेदार है, जो घर के अंदर भोजन पकाने के ईंधन के धुएँ और शहरी परिवेश प्रदूषण से बहुत हद तक जुड़ी हुई है।

- मौसम संबंधी और भौगोलिक कारक: तापमान में असंतुलन, हवा की मंद गति और सर्दियों के महीनों में घना कोहरा प्रदूषकों को वातावरण में सतह के पास अवस्थित कर लेते हैं।

- सिंधु-गंगा के मैदान की समतल स्थलाकृति और उच्च जनसंख्या घनत्व प्रदूषक संचय को बदतर बनाते हैं।

- इसके कारण उत्तर भारत में कई दिनों तक प्रदूषण में वृद्धि, तीव्र श्वसन संकट और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या में वृद्धि होती है।

- अध्ययनों से अनुमान लगाया गया है कि अत्यधिक प्रदूषित शहरों में दीर्घकालिक प्रदूषण के कारण जीवन प्रत्याशा में 8 वर्ष से अधिक की कमी आ सकती है।

भारत में वायु प्रदूषण प्रबंधन हेतु कार्यढाँचा

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 21 - जीवन का अधिकार: इसमें स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार शामिल है; न्यायालयों ने इसे पर्यावरण संरक्षण तक विस्तारित किया है।

- अनुच्छेद 48A - राज्य के नीति निदेशक तत्त्व: राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों एवं वन्यजीवों की सुरक्षा का दायित्व सौंपता है।

- अनुच्छेद 51A(g) - मौलिक कर्त्तव्य: नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिये बाध्य करता है।

- प्रमुख पर्यावरण कानून:

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986: पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिये केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियाँ प्रदान करता है।

- वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981: वायु प्रदूषण से संबंधित है और नियामक प्राधिकरणों को सशक्त बनाता है।

- वन संरक्षण अधिनियम, 1980: गैर-वनीय उद्देश्यों के लिये वन भूमि के उपयोग को नियंत्रित करता है।

- तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना, 2011: तटीय क्षेत्रों में विकास को नियंत्रित करता है।

- पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006: विकास परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय मंज़ूरी (EC) अनिवार्य करती है।

- नियामक और संस्थागत तंत्र:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC): नीतियाँ तैयार करता है, पर्यावरणीय मंज़ूरी प्रदान करता है और पर्यावरण अनुपालन की निगरानी करता है।

- केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: वायु और जल प्रदूषण की निगरानी करते हैं, नियमों को लागू करते हैं।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): पर्यावरणीय विवादों के त्वरित समाधान और पर्यावरणीय कानूनों के प्रवर्तन हेतु विशिष्ट न्यायिक निकाय।

भारत में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम क्या हैं?

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP)

- परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना

- समय-समय पर औद्योगिक क्षेत्रों के लिये उत्सर्जन मानकों में संशोधन

- परिवेशी वायु गुणवत्ता के आकलन के लिये मॉनिटरिंग नेटवर्क की स्थापना

- इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की शुरुआत

- BS-IV से BS-VI ईंधन मानकों की ओर त्वरित संक्रमण

- अप्रैल 2020 से देश भर में BS-VI अनुरूप वाहनों की शुरूआत

- निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों की अधिसूचना

- प्रमुख उद्योगों द्वारा ऑनलाइन निरंतर (24x7) निगरानी उपकरणों की स्थापना

- NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का गठन

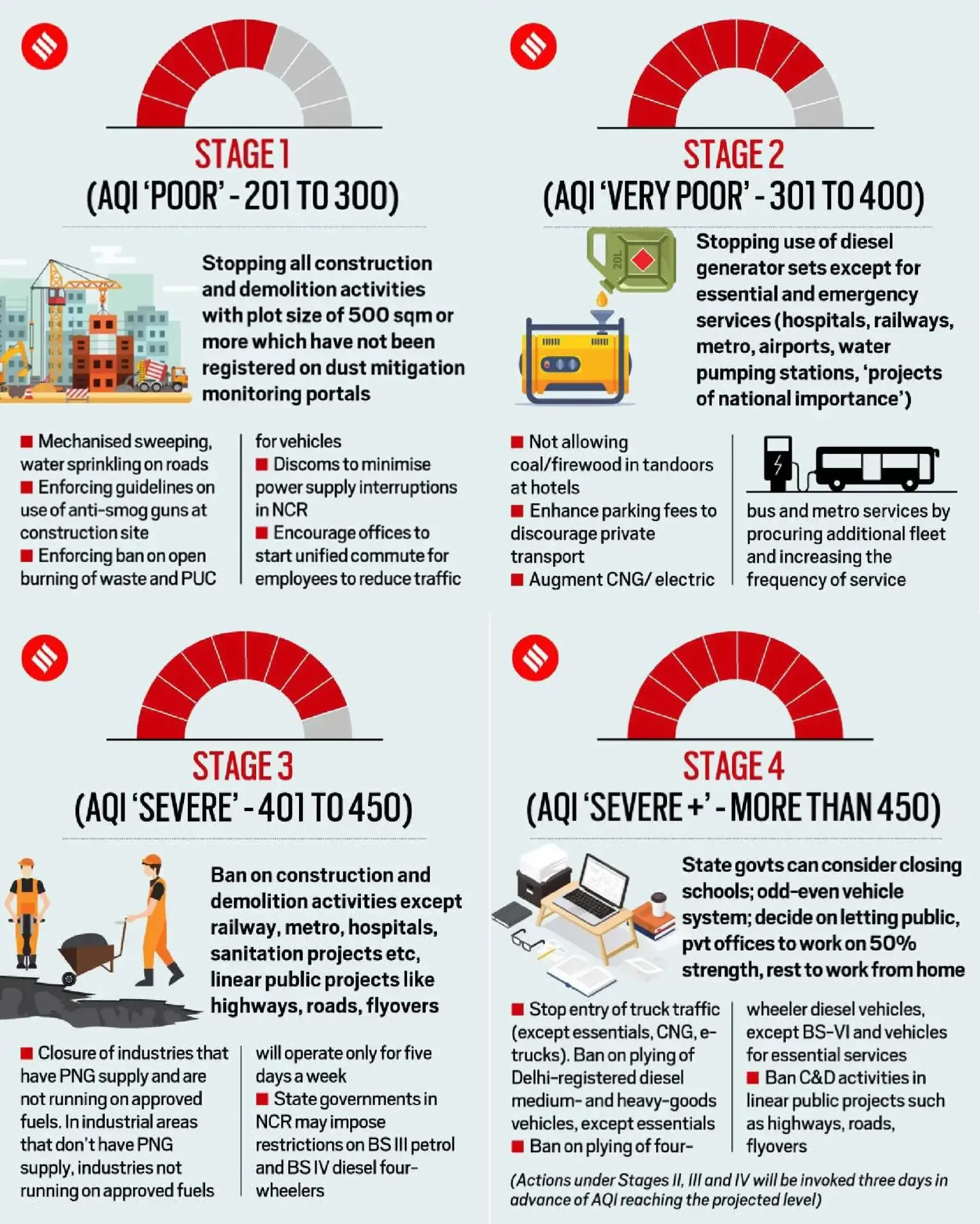

- दिल्ली और NCR के लिये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) की अधिसूचना

- GRAP, वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के आधार पर प्रदूषण प्रतिक्रिया उपायों को चार चरणों में वर्गीकृत करता है।

भारत में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये कौन-से व्यापक उपाय आवश्यक हैं?

- सख्त उत्सर्जन मानकों को सुदृढ़ और अनिवार्य बनाना: राज्यों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्पष्ट रूप से मान्यता देनी चाहिये तथा लागू करना चाहिये, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है।

- EIA प्रक्रिया अपरक्राम्य और समावेशी होनी चाहिये, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी परियोजनाओं (औद्योगिक, शैक्षणिक या बुनियादी अवसंरचना) का अनिवार्य सार्वजनिक परामर्श के साथ पूर्ण प्रभाव मूल्यांकन हो।

- भारत को देश भर में भारत स्टेज VI (BS-VI) वाहन मानकों को सख्ती से लागू करना चाहिये तथा प्रोत्साहन स्क्रैपेज योजनाओं के माध्यम से पुराने, प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाना चाहिये।

- यूरोपीय संघ की प्रथाओं की तरह, जहाँ उत्सर्जन सीमाओं के साथ दंड और वास्तविक रूप से परीक्षण भी शामिल हैं, नियमों को कड़े कार्यान्वयन के लिये कानूनी समर्थन की आवश्यकता है।

- ऐसे उपाय शहरी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिये वाहनों से होने वाले PM2.5 और NOx उत्सर्जन को बहुत हद तक कम कर सकते हैं।

- स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को शताब्दी तक बढ़ाना: कोयला और जीवाश्म ईंधन से सौर, पवन एवं जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में संक्रमण को त्वरित करना महत्त्वपूर्ण है।

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2025 तक 225 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, लेकिन वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिये निम्नलिखित आवश्यक है:

- ग्रिड स्थिरता और कुशल नवीकरणीय ऊर्जा निकासी को सक्षम करने के लिये हरित ऊर्जा गलियारों में रणनीतिक रूप से निवेश करना।

- माँग का पूर्वानुमान लगाने, परिवर्तनशीलता का प्रबंधन करने और सौर एवं पवन जैसे अस्थायी संसाधनों के प्रेषण को अनुकूलित करने के लिये AI व स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करके ग्रिड प्रबंधन को डिजिटल बनाना।

- अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली शुल्क माफ करने और सामान्य नेटवर्क पहुँच का विस्तार करने जैसी नीतियों को लागू करना, जिससे बाज़ार में प्रवेश एवं परियोजना कनेक्टिविटी आसान हो सके।

- यह बदलाव एक साथ CO2 उत्सर्जन और कणिकीय प्रदूषण को कम करेगा, जिससे जलवायु परिवर्तन एवं वायु गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान होगा।

- भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2025 तक 225 गीगावाट से अधिक हो जाएगी, लेकिन वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिये निम्नलिखित आवश्यक है:

- एकीकृत कृषि अपशिष्ट प्रबंधन लागू करना: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के समन्वय के आधार पर, भारत को फसल अवशेष प्रबंधन— यांत्रिक निष्कासन, बायोचार उत्पादन और जैव ऊर्जा उपयोग के लिये प्रौद्योगिकी अंगीकरण को बढ़ावा देना चाहिये।

- किसानों को पराली दहन के स्थायी विकल्प अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने से (जैसे: पूसा डीकंपोजर और बायोगैस उत्पादन के लिये बायोमास का उपयोग) वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आ सकती है।

- यह कैलिफोर्निया की सैन जोकिन घाटी में सफल कार्यक्रमों की नकल है, जहाँ फसल के पराली दहन के लिये सख्त कानूनों और विकल्पों के कारण वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

- शहरी हरित बुनियादी अवसंरचना और धूल नियंत्रण का विस्तार: बड़े पैमाने पर शहरी वनरोपण, सड़क किनारे हरित पट्टी और पारगम्य सतहें कणीय प्रदूषण को रोक सकती हैं तथा नगरीय ऊष्मा द्वीपों को कम कर सकती हैं।

- धूल दमन तकनीकों— एंटी-स्मॉग गन, वाटर स्प्रिंकलर और कच्ची सड़कों को पक्का करने से दिल्ली जैसे शहर निर्माण धूल का प्रबंधन कर सकते हैं, जो शुष्क मौसम के दौरान शहरी PM10 प्रदूषण का लगभग आधा हिस्सा होती है।

- सिंगापुर की हरित शहरी योजना वनस्पति और शहरी विकास को प्रभावी ढंग से एकीकृत करने का एक मॉडल प्रस्तुत करती है।

- खुले में अपशिष्ट जलाने को रोकने के लिये अपशिष्ट प्रबंधन को सुदृढ़ करना: भारत को वैज्ञानिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं— पृथक्करण, पुनर्चक्रण, खाद बनाना और अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तीव्रता लानी चाहिये ताकि खुले में अपशिष्ट दहन बंद किया जा सके, जो डाइऑक्सिन एवं कणिकीय पदार्थों का एक खतरनाक स्रोत है।

- पुणे जैसे शहरों ने अपशिष्ट पृथक्करण और प्रसंस्करण में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सफलता का प्रदर्शन किया है, जिससे वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1986) मामले और उसके बाद के फैसलों के माध्यम से, ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ और ‘एहतियाती सिद्धांत’ को भारत के पर्यावरणीय न्यायशास्त्र का आधार मानकर इस दृष्टिकोण को सुदृढ़ किया।

- क्षेत्रीय और बहु-क्षेत्रीय शासन को संस्थागत बनाना: वायु प्रदूषण सीमा पार है; इसलिये, केंद्र सरकार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग जैसे निकायों को पर्याप्त अधिकार, वित्त पोषण एवं अंतर-राज्यीय समन्वय क्षमताओं से सशक्त बनाना चाहिये।

- स्वास्थ्य, शहरी नियोजन, परिवहन और कृषि मंत्रालयों को शामिल करते हुए बहु-क्षेत्रीय समितियाँ एकीकृत कार्य योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं।

- यूरोपीय संघ का सीमापार प्रदूषण नियंत्रण के लिये समन्वित सदस्य-राज्य दृष्टिकोण इस अभ्यास का उदाहरण है।

- वास्तविक काल वायु गुणवत्ता निगरानी और जन जागरूकता बढ़ाना: वास्तविक काल वायु गुणवत्ता अलर्ट और पूर्वानुमान के लिये उपग्रह और AI एनालिटिक्स के साथ एकीकृत कम लागत वाले सेंसर की तैनाती का विस्तार किया जाना चाहिये।

- उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाने के लिये पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 द्वारा अनिवार्य AI, IoT सेंसर, उपग्रह निगरानी और तृतीय-पक्ष ऑडिट को एकीकृत किया जाना चाहिये।

- AI-समर्थित विश्लेषण न्यायालयों और नीति निर्माताओं को प्रवर्तन कमियों की पहचान करने तथा संसाधनों को प्रभावी ढंग से निर्देशित करने में सहायता करते हैं।

- वायु गुणवत्ता के लिये रियल टाइम डेटा डैशबोर्ड नियामकों और समुदायों दोनों को सशक्त बनाएगा।

- पारदर्शी, सुलभ डेटा नागरिकों और अधिकारियों को आपातकालीन उपाय लागू करने में सक्षम बनाएगा।

- स्वास्थ्य सलाह और शैक्षिक अभियानों को समुदायों को स्थायी व्यवहार में शामिल करना चाहिये।

- दक्षिण कोरिया की व्यापक वायु गुणवत्ता चेतावनी प्रणाली एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करती है।

- उल्लंघनों का शीघ्र पता लगाने के लिये पर्यावरण लेखा परीक्षा नियम, 2025 द्वारा अनिवार्य AI, IoT सेंसर, उपग्रह निगरानी और तृतीय-पक्ष ऑडिट को एकीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

हमारी हर साँस इस ग्रह की ओर से एक उपहार है और वायु गुणवत्ता की सुरक्षा ही जीवन की सुरक्षा है। इसलिये, भारत को उत्सर्जन मानदंडों को सुदृढ़ करके, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर, अपशिष्ट का स्थायी प्रबंधन करके तथा समावेशी, विज्ञान-आधारित शासन को बढ़ावा देकर अपने प्रदूषण नियंत्रण प्रयासों को SDG 3 (उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली), SDG 7 (सस्ती और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा), SDG 11 (सतत् शहर एवं संतुलित समुदाय) और SDG 13 (जलवायु परिवर्तन कार्रवाई) के अनुरूप बनाना चाहिये ताकि भावी पीढ़ियों के लिये स्वच्छ वायु, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. क्लाउड सीडिंग जैसे अल्पकालिक हस्तक्षेप धुंध को दूर करने के लिये वर्षा तो करवा सकते हैं, लेकिन भारत की वायु प्रदूषण न्यूनीकरण रणनीति में प्रणालीगत सुधार के लिये अपर्याप्त हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. क्लाउड सीडिंग क्या है और यह दिल्ली के शीतकालीन प्रदूषण के लिये एक विश्वसनीय दीर्घकालिक समाधान क्यों नहीं है?

क्लाउड सीडिंग एक मौसम-संशोधन तकनीक है जो वर्षा को उत्प्रेरित करने के लिये कारकों (जैसे: सिल्वर आयोडाइड) को तत्काल वायुमंडल में उपस्थित मेघ में प्रसारित करती है; यह दिल्ली के लिये दीर्घकालिक समाधान नहीं है क्योंकि इसके लिये नमी युक्त मेघ की आवश्यकता होती है तथा यह केवल अस्थायी, स्थान-सीमित राहत प्रदान करता है।

प्रश्न 2. वायु-गुणवत्ता प्रबंधन के लिये भारत के प्राथमिक कार्यढाँचे का निर्माण कौन-से सरकारी कार्यक्रम और नियामक उपकरण करते हैं?

प्रमुख उपकरणों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP), परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), BS-VI ईंधन/वाहन मानदंड, GRAP और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) जैसी संस्थाएँ शामिल हैं।

प्रश्न 3. फसल अवशेष दहन से दिल्ली के प्रदूषण में क्या योगदान होता है और इसे कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं?

पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मौसमी रूप से फसल अवशेष जलाने से लाखों टन PM (कणिका पदार्थ) उत्सर्जित होता है, जिससे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) (प्रायः 400 से अधिक) बढ़ जाता है; इसे कम करने के लिये मशीनीकृत अवशेष प्रबंधन, सब्सिडी, जैव ऊर्जा/बायोचार समाधान एवं किसान प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

प्रश्न 4. भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख मानवजनित स्रोत और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव क्या हैं?

प्रमुख स्रोत वाहनों से होने वाला उत्सर्जन (दिल्ली में लगभग 30%), औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य/सड़क की धूल, घरेलू बायोमास का उपयोग एवं खुले में अपशिष्ट दहन हैं, जिससे श्वसन और हृदय संबंधी बीमारियाँ तथा अकाल मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

प्रश्न 5. भारत में वायु प्रदूषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये कौन-सी व्यापक नीतिगत कार्रवाइयाँ सुझाई गई हैं?

BS-VI और वाहन स्क्रैपिंग के सख्त प्रवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा (वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट) का विस्तार, एकीकृत कृषि अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी हरित अवसंरचना एवं धूल नियंत्रण, विस्तारित वास्तविक काल निगरानी/AQI अलर्ट तथा मज़बूत क्षेत्रीय, बहु-क्षेत्रीय शासन को शामिल करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के तरीके में किनका प्रयोग होता है? (2025)

(a) सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम आयोडाइड

(b) सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम आयोडाइड

(c) सिल्वर आयोडाइड और पोटैशियम नाइट्रेट

(d) सिल्वर नाइट्रेट और पोटैशियम क्लोराइड

उत्तर: A

प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में, कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समतापमंडल में सल्पेट वायुविलय अंत:क्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? (2019)

(a) कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिये

(b) उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिये

(c) पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये

(d) भूमंडलीय तापन को कम करने के लिये

उत्तर: (d)

प्रश्न 3. हमारे देश के शहरों में वायु गुणता सूचकांक (Air Quality Index) का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? (2016)

1. कार्बन डाइऑक्साइड

2. कार्बन मोनोक्साइड

3. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड

4. सल्फर डाइऑक्साइड

5. मेथैन

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन विराट नगर हैं, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण, अन्य दो नगरों की तुलना में कहीं

अधिक गंभीर समस्या है। इसका क्या कारण है? (2015)

प्रश्न 2. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा हाल हीमें जारी किये गए संशोधित वैश्विक बायु गुणवत्ता दिशानिर्देशों (ए.क्यू.जी.) के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिये। विगत 2005 के अद्यतन से, ये कार्यक्रम किस प्रकार भिन्न हैं ? इन संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिये, भारत के राष्ट्रीय स्वच्छवायु कार्यक्रमों में किन परिवर्तनों की आवश्यकता है? (2021)