भारतीय राजव्यवस्था

भारत में राजनीतिक उत्तरदायित्व की रक्षा

- 30 Oct 2025

- 191 min read

यह एडिटोरियल 30/10/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “An amended Constitution Bill, its contentious issues” पर आधारित है। इस लेख में विवादास्पद 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की गई है, जो गंभीर अपराधों में गिरफ्तारी पर मंत्रियों को स्वतः पद से हटाने का प्रस्ताव करता है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व बढ़ाने तथा निर्दोषता की धारणा और उचित प्रक्रिया जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने के बीच के तनाव को उजागर करता है।

प्रिलिम्स के लिये: संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 239AA, केशवानंद भारती मामला, मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामला, मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामला, अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार), वोहरा समिति, एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामला, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002) मामला, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2018) मामला, लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामला

मेन्स के लिये: संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 की मुख्य विशेषताएँ, संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 को प्रस्तुत करने के पक्ष में तर्क, मंत्रिस्तरीय दायित्व के संबंध में प्रमुख न्यायिक घोषणाएँ, विधेयक के विरुद्ध उठाई गई प्रमुख आलोचनाएँ और चिंताएँ।

संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 का उद्देश्य प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को पाँच या अधिक वर्षों की सजा वाले गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर स्वतः पद से हटाना है। यह विधेयक जवाबदेही बढ़ाने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने के लिये अनुच्छेद 75, 164 एवं 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है। यद्यपि यह राजनीतिक अपराधीकरण पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कदम है, किंतु इसके माध्यम से ‘दोषसिद्धि से पूर्व निर्दोषता की धारणा’ के उल्लंघन, सत्ता के संभावित दुरुपयोग तथा शासन और संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती जैसे गंभीर प्रश्न भी उठते हैं।

संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन: यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और अनुच्छेद 239AA में संशोधन का प्रस्ताव करता है, जो क्रमशः केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राज्यों में मंत्रिपरिषद और केंद्र शासित प्रदेशों में मंत्रियों से संबंधित हैं।

- यह विधेयक प्रधानमंत्री, किसी राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को पद से हटाने का प्रावधान करता है, यदि उन्हें गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया जाता है तथा हिरासत में रखा जाता है।

- यह इन प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पर भी लागू करता है।

- इन प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर पर लागू करने के लिये दो अन्य विधेयक भी पेश किये गए हैं।

- निष्कासन के आधार: किसी मंत्री को पद से हटाया जाएगा यदि —

- उस पर पाँच वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप है और

- उसे लगातार 30 दिनों तक के लिये गिरफ्तार किया गया है और हिरासत में रखा गया है।

- निष्कासन की प्रक्रिया:

- संघ स्तर पर:

- किसी केंद्रीय मंत्री (प्रधानमंत्री के अलावा) को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर हटाया जाएगा।

- प्रधानमंत्री को यह सलाह मंत्री की हिरासत के लगातार 31वें दिन तक देनी होगी।

- यदि तब तक कोई सलाह नहीं दी जाती है तो मंत्री अगले दिन से स्वतः ही पद का त्याग कर देंगे।

- राज्य स्तर पर:

- राज्यपाल समान परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी मंत्री को हटा सकते हैं।

- यदि मुख्यमंत्री हिरासत में हैं तो उन्हें लगातार 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा; ऐसा न करने पर उसके बाद उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

- केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में:

- राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर, मंत्रियों को 30 दिन के समान नियम के तहत पद से हटा देंगे।

- यदि दिल्ली के मुख्यमंत्री को हिरासत में लिया जाता है तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसके बाद वे स्वचालित रूप से पदमुक्त माने जाएंगे।

- प्रधानमंत्री के मामले में:

- गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 31वें दिन तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना होगा।

- इस समय तक इस्तीफा न देने पर उसके अगले दिन से प्रधानमंत्री का पद स्वतः समाप्त हो जाएगा।

- पुनर्नियुक्ति की संभावना:

- हिरासत से रिहा होने या ज़मानत मिलने पर मंत्रियों को पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है।

- संघ स्तर पर:

भारत में राजनीतिक उत्तरदायित्व से संबंधित संवैधानिक संशोधन लाने के पक्ष में क्या तर्क है?

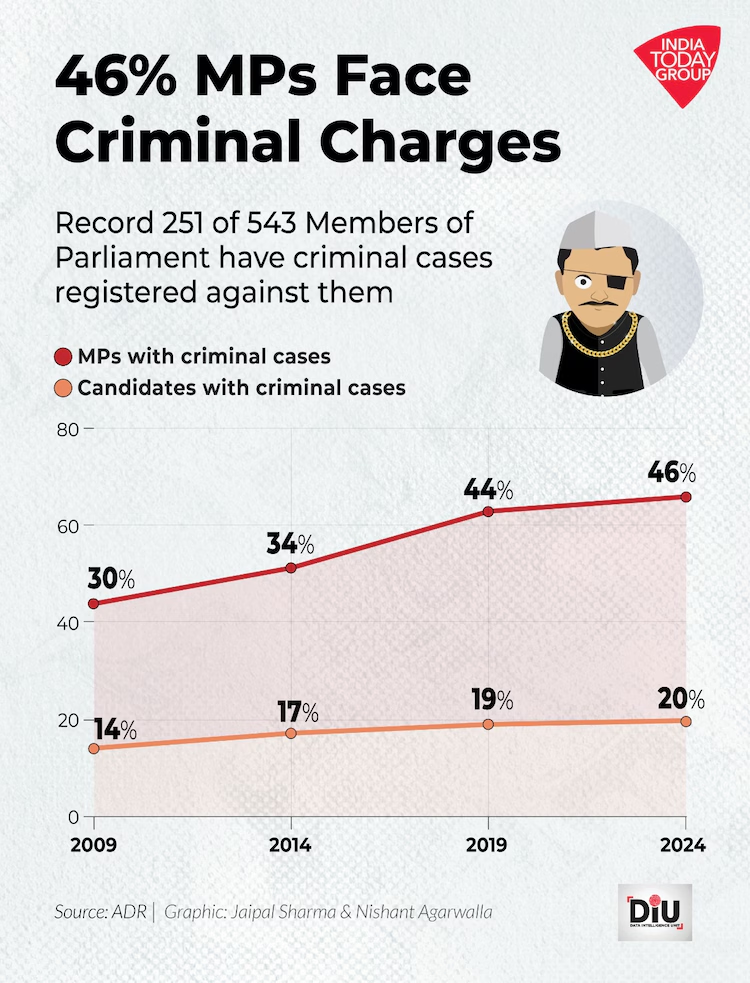

- राजनीति के व्यापक अपराधीकरण पर ध्यान: भारत में लगभग 47% मंत्रियों पर आपराधिक आरोपों का चिंताजनक आँकड़ा शासन व्यवस्था में एक गहरी जड़ जमाए समस्या को रेखांकित करता है।

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के आँकड़े बताते हैं कि 174 मंत्रियों पर हत्या और यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप हैं, जो जनता के विश्वास को कम करते हैं तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को कमज़ोर करते हैं।

- इस विधेयक का उद्देश्य ऐसे मंत्रियों को सक्रिय रूप से हटाने के लिये एक तंत्र को संस्थागत बनाना है, जिससे स्वच्छ एवं अधिक नैतिक शासन को बढ़ावा मिले।

- अयोग्यता प्रक्रियाओं में कानूनी खामियों को दूर करना: वर्तमान में भारतीय कानून विधायकों को केवल दोषसिद्धि के बाद ही अयोग्य ठहराता है, जो प्रायः न्यायिक लंबित मामलों के कारण वर्षों तक विलंबित रहता है।

- इससे आरोपी मंत्री गंभीर आरोपों के बावजूद सत्ता में बने रह सकते हैं।

- यह विधेयक पाँच या अधिक वर्षों की सजा वाले अपराधों के लिये 30 दिनों की हिरासत पर आधारित एक पूर्व-निवारक निष्कासन प्रक्रिया का प्रस्ताव करता है, जिससे एक कानूनी खामी दूर होती है तथा त्वरित जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

- 'जेल से शासन' की समस्या को कम करना: जब गंभीर अपराधों के आरोपी नेता पद पर बने रहते हैं, तो जनता का मोहभंग बढ़ जाता है, जिससे विधि के शासन में विश्वास कम होता है।

- हिरासत में लिये जाने पर तुरंत निष्कासन लागू करके, यह विधेयक नैतिक शासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है तथा इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक नैतिकता में नागरिकों का विश्वास पुनः स्थापित करना है।

- विधेयक की रूपरेखा राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को कम करती है, क्योंकि यह निरपेक्ष और पारदर्शी मानदंड निर्धारित करती है — जैसे, गंभीर आरोपों के मामलों में 30 दिनों से अधिक हिरासत की स्थिति में हटाने का प्रावधान।

- यह प्रक्रियात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, मनमाने ढंग से बर्खास्तगी को कम करता है और शासन में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता को बनाए रखता है।

- सभी क्षेत्रों में एक समान अनुप्रयोग सुनिश्चित करना: दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में अपने प्रावधानों का विस्तार करके, यह विधेयक जवाबदेही मानकों में एकरूपता को बढ़ावा देता है।

- यह क्षेत्राधिकार संबंधी विसंगतियों को रोकता है और सार्वजनिक पदों पर नैतिक आचरण के लिये एक अखिल भारतीय कार्यढाँचे को सुदृढ़ करता है।

- निष्पक्षता के साथ जवाबदेही का संतुलन: यह विधेयक मंत्रियों को रिहा या बरी होने के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति देता है, जिससे अन्यायपूर्ण या समयपूर्व दंड से बचा जा सकता है।

- यह प्रावधान निर्दोषता की धारणा का सम्मान करता है, जो एक प्रमुख संवैधानिक सुरक्षा है, साथ ही न्यायिक कार्रवाई के दौरान अस्थायी जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

- नैतिक शासन और संवैधानिक नैतिकता का प्रतीक: यह विधेयक संवैधानिक नैतिकता के प्रति उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसका प्रतिपादन डॉ. बी.आर. आंबेडकर ने किया था और जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 'केशवानंद भारती वाद' (वर्ष 1973) में अनुमोदित किया था।

- यह नैतिक सिद्धांतों को राजनीतिक जवाबदेही में एकीकृत करता है, शासन को भारत के संविधान में निहित न्याय, समानता, अखंडता एवं सार्वजनिक उत्तरदायित्व के मूल्यों के साथ संरेखित करता है।

मंत्रिस्तरीय जवाबदेही के संबंध में प्रमुख न्यायिक निर्णय क्या हैं?

- मनोज नरूला बनाम भारत संघ (2014) मामला: सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले मंत्रियों की नियुक्ति पर कोई कानूनी रोक नहीं लगाई है, लेकिन प्रधानमंत्री को गंभीर या जघन्य अपराधों के आरोपियों को चुनने से बचने की सलाह दी।

- पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन जनहित याचिका (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह संसद के प्रावधानों से परे अयोग्यता के लिये कानून नहीं बना सकता या नए आधार नहीं जोड़ सकता। अयोग्यता पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने एक सख्त कानून की अनुशंसा की जिसमें राजनीतिक दलों को जघन्य अपराधों के आरोपियों की सदस्यता रद्द करने और उन्हें टिकट देने से इनकार करने का अधिकार हो।

- अरविंद केजरीवाल मामला (2024): सर्वोच्च न्यायालय ने शराब नीति से जुड़े धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दी, किंतु उन्हें आधिकारिक कर्त्तव्यों से वंचित कर दिया। न्यायालय उन्हें इस्तीफा देने के लिये बाध्य नहीं कर सका, परंतु उन्होंने बाद में स्वेच्छा से पद से इस्तीफा दे दिया।

- वी. सेंथिल बालाजी केस (2025): सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को स्वतंत्रता या पद में से एक चुनने का निर्देश दिया, क्योंकि न्यायालय को उनके ज़मानत मिलने के पश्चात् पुनर्नियुक्ति के विषय में गुमराह किया गया था। यह मामला कथित ‘नौकरी के बदले धन’ घोटाले से संबद्ध था।

- इसके बाद उन्होंने पद का त्याग कर दिया और उनकी ज़मानत जारी रही।

विधेयक के विरुद्ध प्रमुख आलोचनाएँ और चिंताएँ क्या हैं?

- निर्दोषता की धारणा और मूल अधिकारों का उल्लंघन: विधेयक पर सबसे गंभीर संवैधानिक आपत्तियों में से एक निर्दोषता की धारणा का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत मान्यता प्राप्त एक मूलभूत विधिक सिद्धांत है।

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध ‘न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित’ होना चाहिये।

- हालाँकि, विधेयक में यह अनिवार्य किया गया है कि यदि कोई मंत्री लगातार 30 दिनों तक निरुद्ध (Detained) रहता है तो उसे बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि (Judicial Conviction) के पद से हटा दिया जाएगा।

- परंतु निरुद्ध किया जाना, जो प्रक्रियागत विलंब, ज़मानत के अस्वीकार या राजनीतिक कारणों से की गई गिरफ़्तारी का परिणाम हो सकता है, दोष सिद्ध होने के समान नहीं माना जा सकता।

- इसलिये यह प्रावधान ऑडी अल्टरम पार्टम (सुनवाई का अधिकार) के प्राकृतिक न्याय सिद्धांत का खंडन कर सकता है।

- इस प्रकार मात्र निरुद्ध किये जाने के आधार पर स्वतः अयोग्यता घोषित करना 'नैतिक प्रगति' के बजाय 'संवैधानिक प्रतिगमन' का परिचायक है।

- अन्वेषण अभिकरणों के राजनीतिक शस्त्रीकरण की संभावना: आलोचकों का तर्क है कि विधेयक के प्रावधान भारत की अन्वेषण अभिकरणों को राजनीतिक दबाव के शस्त्र में परिणत कर सकते हैं।

- भारत के प्रतिस्पर्द्धी संघीय लोकतंत्र में, CBI, ED और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं पर प्रायः विपक्षी नेताओं को चुनिंदा तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया जाता रहा है।

- अनुभवजन्य साक्ष्य इस चिंता का समर्थन करते हैं क्योंकि वर्ष 2023 में प्रकाशित इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि वर्ष 2014 से ED द्वारा जाँच किये गए 90% से अधिक राजनीतिक हस्तियाँ विपक्षी दलों से संबंधित थीं।

- यद्यपि यह विधेयक ‘नैतिक प्रशासन’ के नाम पर उचित ठहराया जा रहा है, परंतु यह कार्यपालिका को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं— जैसे: अविश्वास प्रस्ताव या न्यायिक परीक्षण को दरकिनार कर, एक वैधानिक राजनीतिक अस्त्र प्रदान करने का जोखिम उत्पन्न करता है।

- यह स्थिति विनीत नारायण बनाम भारत संघ (1998) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जाँच एजेंसियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखने पर दिये गए बल के विपरीत है।

- स्थापित विधिक और न्यायिक मिसालों के साथ असंगतता: भारत का लोकतांत्रिक कार्यढाँचा पहले से ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के माध्यम से अयोग्यता के लिये तंत्र प्रदान करता है।

- धारा 8 के तहत, अयोग्यता केवल दोषसिद्धि पर ही लागू होती है, न कि केवल हिरासत में लिये जाने या आरोप तय किये जाने पर।

- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) की धारा 8(4) को निरस्त कर दिया था, जो पूर्व में दोषसिद्ध विधायकों को अपील लंबित रहने के दौरान भी अपने पद पर बने रहने की अनुमति देती थी। न्यायालय ने यह माना कि अयोग्यता केवल दोषसिद्धि के बाद ही लागू होगी, जिससे राजनीतिक जवाबदेही और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच संतुलन बना रहता है।

- हालाँकि, यह विधेयक एक द्वैध मानक प्रस्तुत करता है— जहाँ मंत्रियों के लिये नज़रबंदी को ही अयोग्यता का आधार बना दिया गया है, जबकि विधायकों के लिये अब भी दोषसिद्धि की शर्त बनी हुई है। यह असंगति अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है और संवैधानिक विवाद को जन्म दे सकती है।

- 30-दिवसीय हिरासत अवधि की मनमानी: आलोचकों का तर्क है कि विधेयक की ‘लगातार 30 दिन’ की सीमा मनमानी और अतार्किक है। यह न तो स्थापित प्रशासनिक मानकों के अनुरूप है और न ही किसी न्यायिक तर्क पर आधारित है।

- 30 दिनों की हिरासत लंबित जाँच, ज़मानत से इनकार अथवा UAPA या NSA जैसे विशेष कानूनों के तहत निवारक हिरासत के कारण हो सकती है, जहाँ मुकदमे प्रायः बिना दोषसिद्धि के वर्षों तक चलते रहते हैं।

- ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि मनमानी ‘समानता’ के विपरीत है।

- हिरासत की अवधि और नैतिक अयोग्यता के बीच किसी भी तर्कसंगत संबंध के बिना, यह प्रावधान अनुच्छेद 14 के तहत मनमानी न करने की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।

- संसदीय लोकतंत्र और संघवाद को कमज़ोर करना: संसदीय लोकतंत्र सामूहिक मंत्रिस्तरीय उत्तरदायित्व और विधायी निगरानी पर आधारित है।

- यह विधेयक संसदीय बहस, मतदान या विश्वास प्रस्ताव के बिना मंत्रियों को हटाने की अनुमति देता है, जिससे प्रभावी रूप से जवाबदेही विधायिका से प्रशासन और जाँच एजेंसियों को स्थानांतरित हो जाती है।

- यह प्रावधान अनुच्छेद 75(3) और अनुच्छेद 164(2) की उस भावना को क्षीण करता है जो मंत्रियों के पद-कार्यकाल को विधायिका के विश्वास से जोड़ती है, न कि कार्यपालिका या प्रशासनिक निर्णयों से।

- एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले के निर्णय में यह दोहराया गया था कि बहुमत और उत्तरदायित्व का परीक्षण सदन में होना चाहिये, न कि कार्यपालिका की अधिसूचनाओं के माध्यम से।

- इसके अतिरिक्त, चूँकि निरोध (Detention) की कार्यवाही केंद्रीय कानूनों या केंद्रीय एजेंसियों के तहत की जा सकती है। अतः यह प्रावधान संघीय कार्यढाँचे को भी विकृत करता है क्योंकि इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य के नेतृत्व पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डाल सकती है।

- यह संविधान में परिकल्पित और शक्तियों के विभाजन की 7वीं अनुसूची में बल दिये गए सहकारी संघवाद की भावना को नष्ट कर सकता है।

- मंत्रियों का चयनात्मक और असमान रूप से लक्ष्यीकरण: यह विधेयक कार्यपालिका (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री) को विशेष रूप से निशाना बनाता है, जबकि विधायक इससे अछूते रह जाते हैं, यद्यपि दोनों ही सार्वजनिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। इस प्रकार की चयनात्मक जवाबदेही 'विधि के समक्ष समता' (अनुच्छेद 14) के सिद्धांत का उल्लंघन करती है।

- संसदीय परंपराओं, मंत्रिमंडल की ज़िम्मेदारी और आचार संहिता के माध्यम से मंत्री पहले से ही जवाबदेह होते हैं।

- असममित अयोग्यता मानकों को लागू करके, यह विधेयक एक असमान राजनीतिक पदानुक्रम बनाने का जोखिम उत्पन्न करता है, जहाँ समान अपराधों के लिये परिणाम पद के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।

राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध समिति की सिफारिशें:

- वर्ष 1983 में, राजनीति के अपराधीकरण पर वोहरा समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य राजनीतिक-आपराधिक गठजोड़ की सीमा का पता लगाना तथा राजनीति के अपराधीकरण से प्रभावी ढंग से निपटने के उपाय सुझाना था।

- वर्ष 2014 में विधि आयोग ने अपनी 244वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें विधायिका में आपराधिक राजनेताओं की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की आवश्यकता पर विचार किया गया, क्योंकि यह प्रवृत्ति लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता — दोनों के लिये गंभीर परिणाम उत्पन्न करती है।

- विधि आयोग ने यह अनुशंसा की कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध ऐसे अपराध के लिये आरोप तय हो चुके हों, जिसकी सज़ा पाँच वर्ष या उससे अधिक की हो और यह आरोप नामांकन पत्रों की जाँच की तिथि से कम-से-कम एक वर्ष पूर्व तय हुए हों, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिये।

- वर्ष 2017 में, केंद्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के विरुद्ध आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिये एक वर्ष के लिये 12 विशेष अदालतें स्थापित करने की योजना शुरू की।

राजनीति के अपराधीकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय:

- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ (2002) मामला:

- वर्ष 2002 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता के साथ-साथ अपने आपराधिक एवं वित्तीय रिकॉर्ड भी घोषित करने होंगे।

- PUCL बनाम भारत संघ (2004) मामला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये अपने आपराधिक रिकॉर्ड का खुलासा करने की आवश्यकता को रद्द करने वाला कानून असंवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिये मतदाताओं को उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि जानने का अधिकार है।

- रमेश दलाल बनाम भारत संघ (2005) मामला:

- वर्ष 2005 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि यदि किसी मौजूदा सांसद या विधायक को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है तथा दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है तो वह चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएगा।

- लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2013) मामला:

- सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की है कि संसद या राज्य विधानसभा का कोई भी सदस्य जो किसी अपराध का दोषी पाया जाता है और दो वर्ष या उससे अधिक की कैद की सजा सुनाई जाती है, वह पद धारण करने से अयोग्य हो जाएगा।

संवैधानिक अधिकारों से समझौता किये बिना राजनीतिक जवाबदेही को किस प्रकार सुदृढ़ किया जा सकता है?

- न्यायिक रूप से निर्धारित निष्कासन मानदंड: न्यायिक रूप से दोषी पाए जाने के बिना गिरफ्तारी के आधार पर मंत्रियों को हटाना संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन है।

- निष्कासन से पहले मामलों का मूल्यांकन करने के लिये स्वतंत्र न्यायाधिकरणों को लागू करने से कार्यपालिका के दुरुपयोग को रोका जा सकता है।

- यह न्यायिक आधार आवश्यक है क्योंकि वर्ष 2025 तक, भारत के 45% विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन व्यवस्थागत विलंब के कारण केवल 6% मामलों में ही दोषसिद्धि हुई है।

- शासन की अखंडता बनाए रखने के लिये अंतरिम निलंबन: वैश्विक स्तर पर कई लोकतंत्र गंभीर अपराधों के आरोपी अधिकारियों को मुकदमे के दौरान निलंबित कर देते हैं, जैसा कि UK और कनाडा में देखा गया है।

- यह शासन के मानकों को बनाए रखने और निर्दोषता की धारणा को बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाता है।

- 27% से अधिक मंत्री हत्या या अपहरण जैसे गंभीर अपराधों का सामना कर रहे हैं (ADR 2025 रिपोर्ट), मुकदमे के दौरान निलंबन, समय से पहले हटाए बिना आरोपित मंत्रियों के प्रभाव को कम करता है।

- गंभीर अपराधों तक अयोग्यता सीमित करना: विधि आयोग की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में नैतिक पतन या भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों तक अयोग्यता सीमित रखने की सलाह दी गई है ताकि राजनेताओं को मामूली या राजनीति से प्रेरित आरोपों के लिये दंडित होने से बचाया जा सके।

- आँकड़े दर्शाते हैं कि आंध्र प्रदेश (56%) और तेलंगाना (50%) जैसे राज्यों के विधायकों पर गंभीर आरोप हैं।

- राजनीतिक बहुलवाद का सम्मान करते हुए, शासन की गुणवत्ता के लिये वास्तविक खतरों को सीमित करने के लिये दायरा सीमित किया गया है।

- सुदृढ़ प्रकटीकरण और मतदाता जागरूकता: चुनाव आयोग और ADR जैसे गैर-सरकारी संगठनों ने चुनाव से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि का अनिवार्य प्रकटीकरण करने पर ज़ोर दिया है।

- हालाँकि 45% विधायकों ने अपने खिलाफ मामले घोषित किये हैं, मतदाता जागरूकता अभियान मतदाताओं को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के लिये सशक्त बना सकते हैं।

- शोध से पता चलता है कि शिक्षित मतदाता और शहरी मतदाता दागी उम्मीदवारों के खिलाफ तेज़ी से मतदान कर रहे हैं, जो पारदर्शिता उपायों की प्रभावशीलता का संकेत देता है।

- आपराधिक गठजोड़ को कमज़ोर करने के लिये चुनावी वित्त सुधार: आपराधिक तत्त्व प्रायः अवैध तरीकों से चुनावों का वित्तपोषण करते हैं, जिससे उनका प्रभाव मज़बूत होता है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने राजनीतिक फंडिंग की सख्त पारदर्शिता और लेखा-परीक्षण के साथ-साथ चुनावों के लिये राज्य द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश की।

- जर्मनी जैसे देश भ्रष्टाचार को कम करने के लिये सरकारी धन को दानदाताओं के खुलासे के साथ जोड़ते हैं, जो एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करता है जिस पर भारत विचार कर सकता है।

- स्वच्छ उम्मीदवार चयन के लिये अंतर-दलीय लोकतंत्र: पार्टी के अभिजात वर्ग द्वारा बड़े पैमाने पर नियंत्रित नामांकन वंशवादी या आपराधिक उम्मीदवारों को हावी होने में सक्षम बनाते हैं।

- निर्वाचन आयोग और विधि आयोग द्वारा सुझाए गए अनुसार, अनिवार्य प्राथमिक चुनावों या चयनों में पारदर्शिता के माध्यम से आंतरिक पार्टी लोकतंत्र को लागू करने से राजनीति में आपराधिक तत्त्वों के प्रवेश को कम करने में सहायता मिलेगी।

- गिरफ्तारी और हिरासत पर न्यायिक निगरानी: जाँच एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकने के लिये, मंत्रियों को हटाने को प्रभावित करने वाले गिरफ्तारी और हिरासत के निर्णयों में न्यायिक निगरानी महत्त्वपूर्ण है।

- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय इस बात की पुष्टि करते हैं कि एजेंसियों को विधिक सीमाओं के भीतर काम करना चाहिये और अदालतें मनमाने ढंग से हिरासत से सुरक्षा प्रदान करती हैं।

- न्यायिक समीक्षा के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए एजेंसी की स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने से कानूनी कार्रवाइयों के रूप में छिपे राजनीतिक प्रतिशोध को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

एलेक्सिस डी टॉकविल की ‘सॉफ्ट डेसपॉटिज़्म’ की अवधारणा के अनुसार, “लोकतांत्रिक पतन प्रायः प्रत्यक्ष अधिनायकवाद के माध्यम से नहीं बल्कि नैतिक सुधार के रूप में प्रच्छन्न कानूनी उपायों के माध्यम से होता है।”

इसी संदर्भ में ‘संविधान (130वाँ संशोधन) विधेयक, 2025’ एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य गंभीर आपराधिक आरोपों में निरुद्ध मंत्रियों को पद से हटाने को अनिवार्य बनाकर राजनीतिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना और शासन में जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करना है। तथापि, ऐसे किसी सुधार को ‘निर्दोषता की प्रत्याशा’ तथा ‘कानून की उचित प्रक्रिया’ जैसे संवैधानिक संरक्षणों में निहित होना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. 130वाँ संशोधन विधेयक राजनीतिक उत्तरदायित्व के लिये एक नई संवैधानिक सीमा का प्रस्ताव करता है। समालोचनात्मक रूप से परीक्षण कीजिये कि यह विधेयक गंभीर अपराधों के लिये हिरासत में लिये गए मंत्रियों को हटाने को उचित प्रक्रिया तथा लोकतांत्रिक वैधता के सिद्धांतों को किस प्रकार संतुलित करता है। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1. 130वाँ संशोधन विधेयक, 2025 किस संवैधानिक परिवर्तन का प्रस्ताव करता है?

यह अनुच्छेद 75, 164 और 239AA में संशोधन करता है ताकि 5 वर्ष से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों के लिये लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों या मंत्रियों को स्वतः हटाया जा सके तथा यह विधेयक निर्दिष्ट केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होता है।

प्रश्न 2. इस विधेयक के तहत मंत्रियों को हटाने के सटीक आधार और प्रक्रिया क्या हैं?

आधार:

(i) 5 वर्ष से अधिक कारावास वाले अपराध का आरोपी और

(ii) लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहना;

प्रक्रिया: प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा हटाया जाना या

31वें दिन तक सलाह न मिलने पर स्वतः समाप्ति; रिहाई/ज़मानत के बाद पुनर्नियुक्ति की अनुमति।

प्रश्न 3. इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पीछे क्या तर्क है?

इसका उद्देश्य राजनीति के अपराधीकरण (ADR डेटा: गंभीर आरोपों वाले मंत्रियों का बड़ा हिस्सा) पर अंकुश लगाना, ‘जेल से शासन’ को रोकना, जनता का विश्वास पुनः स्थापित करना तथा उन कानूनी कमियों को दूर करना है, जहाँ वर्तमान में केवल दोषसिद्धि के बाद ही अयोग्यता तय की जाती है।

प्रश्न 4. इस विधेयक के विरुद्ध प्रमुख आलोचनाएँ और संवैधानिक चिंताएँ क्या हैं?

आलोचक निर्दोषता की धारणा (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन, एजेंसियों (CBI/ED) के राजनीतिक शस्त्रीकरण के जोखिम, लिली थॉमस/मनोज नरूला मामले जैसे उदाहरणों के साथ मतभेद एवं 30-दिवसीय हिरासत की मनमानी से संघवाद और संसदीय जाँच को कमज़ोर करने का हवाला देते हैं।

प्रश्न 5. अधिकारों की रक्षा करते हुए जवाबदेही को मज़बूत करने के लिये किन सुरक्षा उपायों और पूरक सुधारों की सिफ़ारिश की जाती है?

दुरुपयोग को रोकने के लिये न्यायिक रूप से निर्धारित निष्कासन मानदंड (आरोप तय/न्यायिक समीक्षा), मुकदमे के दौरान अंतरिम निलंबन, गंभीर भ्रष्ट/नैतिक-अधर्म अपराधों तक सीमित दायरा, अनिवार्य प्रकटीकरण, चुनावी वित्त सुधार, फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स और अंतर-दलीय लोकतंत्र अपनाना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये– (2021)

- भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में तीन निर्वाचन-क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है।

- 1991 में लोकसभा चुनाव में श्री देवी लाल ने तीन लोकसभा निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था।

- वर्तमान नियमों के अनुसार, यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निवार्चन-क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है, तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन-क्षेत्रों के उप-चुनावों का खर्च उठाना चाहिये, जिन्हें उसने खाली किया है बशर्ते वह सभी निर्वाचन-क्षेत्रों से विजयी हुआ हो।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 3

(d) 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से उभरे विवादों के निर्णय की प्रक्रिया का विवेचन कीजिये। किन आधारों पर किसी निर्वाचित घोषित प्रत्याशी के निर्वाचन को शून्य घोषित किया जा सकता है? इस निर्णय के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को कौन-सा उपचार उपलब्ध है? वाद विधियों का संदर्भ दीजिये। (2022)