विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत में AI-जनरेटेड कंटेंट रेगुलेशन

- 25 Oct 2025

- 145 min read

यह एडिटोरियल “Synthetic media: On labelling of AI-generated content” लेख पर आधारित है । यह लेख आईटी नियम, 2021 में भारत के प्रस्तावित संशोधनों पर चर्चा करता है, जो डीपफेक पर अंकुश लगाने, पारदर्शिता बढ़ाने और डिजिटल सूचना में जनता के विश्वास की रक्षा के लिये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर AI-जनरेटेड या सिंथेटिक कंटेंट की स्पष्ट लेबलिंग अनिवार्य करते हैं।

प्रिलिम्स के लिये: डीपफेक, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक 2025, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम), डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS), भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), CERT-In

मेन्स के लिये: भारत में AI-जनरेटेड कंटेंट रेगुलेशन के लिये प्रस्तावित आईटी नियम संशोधन की मुख्य विशेषताएँ, भारत में डीपफेक और ऑनलाइन गलत सूचना के बढ़ते खतरे में योगदान देने वाले प्रमुख कारक, डीपफेक और साइबर अपराधों से निपटने के लिये भारत का विधिक और संस्थागत ढाँचा

डिजिटल युग में AI-जनरेटेड कंटेंट के उदय ने सूचना के सृजन और उपभोग के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे अभूतपूर्व नवाचार के साथ-साथ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। भारत में कृत्रिम या सिंथेटिक मीडिया के अनिवार्य लेबलिंग (mandatory labelling) का प्रस्ताव डीपफेक और भ्रामक सूचनाओं से उत्पन्न बढ़ते जोखिमों के प्रति एक त्वरित प्रतिक्रिया को दर्शाता है, जो सार्वजनिक विश्वास और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिये जोखिम बन रहे हैं। दुरुपयोग, जवाबदेही और पारदर्शिता से संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति उपयोगकर्त्ताओं को प्रामाणिक और कृत्रिम सामग्री (Synthetic Media) के बीच भेद करने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है, साथ ही तीव्र गति से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य में नवाचार (Innovation) और विनियमन (Regulation) के बीच संतुलन बनाए रखने का उद्देश्य भी रखती है।

भारत में AI-जनरेटेड कंटेंट रेगुलेशन हेतु प्रस्तावित आईटी नियम संशोधन की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- AI-जनरेटेड कंटेंट की अनिवार्य लेबलिंग: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया है सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 डीपफेक सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री के दुरुपयोग को संबोधित करने के लिये ।

- नए नियमों के तहत सभी सामग्री (कंटेंट) को अनिवार्य रूप से लेबल करना आवश्यक है, जिसे कृत्रिम रूप से या एल्गोरिदम के माध्यम से बनाया, उत्पन्न, संशोधित या AI उपकरणों द्वारा इस तरह से परिवर्तित किया गया है कि वह प्रामाणिक या वास्तविक प्रतीत हो।

- लेबलिंग आवश्यकताएँ:

- विज़ुअल कंटेंट के लिये, लेबल को कुल प्रदर्शन क्षेत्र (Display Area) का कम से कम 10% कवर करना होगा।

- ऑडियो कंटेंट के लिये, लेबल कुल अवधि के कम से कम 10% के दौरान श्रव्य होना चाहिये।

- ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करने और छेड़छाड़ को रोकने के लिये एक स्थायी मेटाडेटा पहचानकर्त्ता या वाटरमार्क एम्बेड किया जाना चाहिये।

- उपयोगकर्त्ता घोषणा: प्लेटफॉर्मों को अपलोड करते समय उपयोगकर्त्ताओं से एक घोषणा प्राप्त करनी होगी कि क्या उनकी सामग्री AI या किसी सिंथेटिक प्रोसेस/प्रक्रिया का उपयोग करके बनाई या संशोधित की गई है।

- तकनीकी सत्यापन: प्लेटफॉर्म को उपयोगकर्त्ता घोषणाओं की सटीकता की पुष्टि करने हेतु “उचित और आनुपातिक तकनीकी उपाय” अपनाने होंगे, जैसे स्वचालित पहचान उपकरणों (Automated Detection Tools) का उपयोग।

- साझी ज़िम्मेदारी: कंटेंट क्रिएटर और होस्टिंग प्लेटफॉर्म (जैसे YouTube, Instagram और X) दोनों ही उचित लेबलिंग सुनिश्चित करने के लिये समान रूप से ज़िम्मेदार हैं और यदि वे अनुपालन करने में विफल रहते हैं तो उन्हें सेफ हार्बर इम्यूनिटी (safe harbour immunity) खोनी पड़ सकती है।

- कवरेज का दायरा: “सिंथेटिक रूप से उत्पन्न सूचना” (synthetically generated information) की परिभाषा में टेक्स्ट, इमेजेज़, वीडियो और ऑडियो सभी शामिल हैं, जो पारंपरिक डीपफेक्स से आगे बढ़कर सभी कंप्यूटर-जनित संशोधनों (Computer-generated modifications) को भी समाहित करती है।

- कार्यान्वयन और प्रतिक्रिया: मसौदा/ड्राफ्ट 6 नवंबर, 2025 तक जनता और उद्योग की प्रतिक्रिया के लिये खुला है, जिसके बाद इसे फाइनल किया जाएगा।

भारत में डीपफेक और ऑनलाइन भ्रामक सूचनाओं के बढ़ते खतरों के प्रमुख कारण क्या हैं?

- उन्नत AI सॉफ्टवेयर और डीप लर्निंग तकनीकों का प्रसार: DeepFaceLab और ChatGPT जैसे ओपन-सोर्स डीपफेक निर्माण उपकरणों की उपलब्धता ने दुर्भावनापूर्ण तत्त्वों के लिये अत्यंत यथार्थवादी (Hyper-Realistic) वीडियो और ऑडियो तैयार करना आसान बना दिया है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 में, वैश्विक स्तर पर 8 मिलियन से अधिक डीपफेक फाइलों का पता लगाया गया, जो वर्ष 2020 से 16 गुना वृद्धि है, जिसमें भारत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

- भारत में डीपफेक मामलों में वर्ष 2019 से अब तक 550% की वृद्धि हुई है और केवल वर्ष 2024 में ही लगभग ₹70,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यह आँकड़ा सिंथेटिक मीडिया से उत्पन्न बढ़ते आर्थिक और सुरक्षा खतरों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है।

- ये उपकरण राजनीतिक रूप से प्रेरित फर्जी वीडियो, जैसे नेताओं के संपादित भाषण, आसानी से तैयार करने में सक्षम बनाते हैं, जिससे सत्यापन की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है।

- बढ़ते वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध: डीपफेक तकनीक का उपयोग तेज़ी से वित्तीय घोटालों, वॉयस फिशिंग और पहचान की चोरी (identity theft) जैसी गतिविधियों में किया जा रहा है।

- वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2023 में डीपफेक धोखाधड़ी के प्रयासों में 31 गुना वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर लगभग 3,000% की वृद्धि को दर्शाती है।

- जुलाई 2023 में एक भारतीय मामले में 73 वर्षीय व्यक्ति को उसके पूर्व सहयोगी के डीपफेक वीडियो से मूर्ख बनाया गया, जिसके कारण उसे ₹40,000 (लगभग 500 अमेरिकी डॉलर) का घोटाला हुआ।

- चुनावी प्रक्रियाओं में हेर-फेर और राजनीतिक गलत सूचना: डीपफेक का उपयोग झूठे भाषण, जाली साक्षात्कार और छेड़छाड़ किये गए वीडियो समर्थन के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करने के लिये किया जाता है।

- भारत के वर्ष 2024 के आम चुनावों के दौरान, राजनेताओं के फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किये गए, जिससे जनता का विश्वास कम हुआ और लोकतांत्रिक अखंडता को खतरा उत्पन्न हुआ।

- इस प्रकार के भ्रामक सूचना अभियानों को प्रायः मतदाताओं को ध्रुवीकृत करने या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की साख को नुकसान पहुँचाने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है।

- WhatsApp, Telegram और TikTok जैसे प्लेटफॉर्म डीपफेक सामग्री के तीव्र प्रसार को आसान बनाते हैं, जो अक्सर मीडिया संस्थानों या प्राधिकरणों द्वारा सत्यापन से पहले ही व्यापक रूप से विस्तृत हो जाती है।

- अपर्याप्त विधिक और नियामक ढाँचा: यद्यपि भारत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत डीपफेक से निपटने पर विचार करता है, फिर भी डीपफेक के दुरुपयोग को सीधे लक्षित करने वाला कोई व्यापक कानून वर्तमान में मौजूद नहीं है।

- उदाहरण के लिये, भारतीय न्यायालयों ने डीपफेक के दुरुपयोग की गंभीरता को स्वीकार तो किया है, लेकिन अभी तक इसके लिये स्पष्ट कानूनी निवारक उपाय स्थापित नहीं किये गए हैं।

- विधायी कमियाँ अपराधियों को सापेक्षिक दंडमुक्ति के साथ कार्य करने की अनुमति देती हैं, जिससे विशेषीकृत विनियमन की आवश्यकता पर बल पड़ता है।

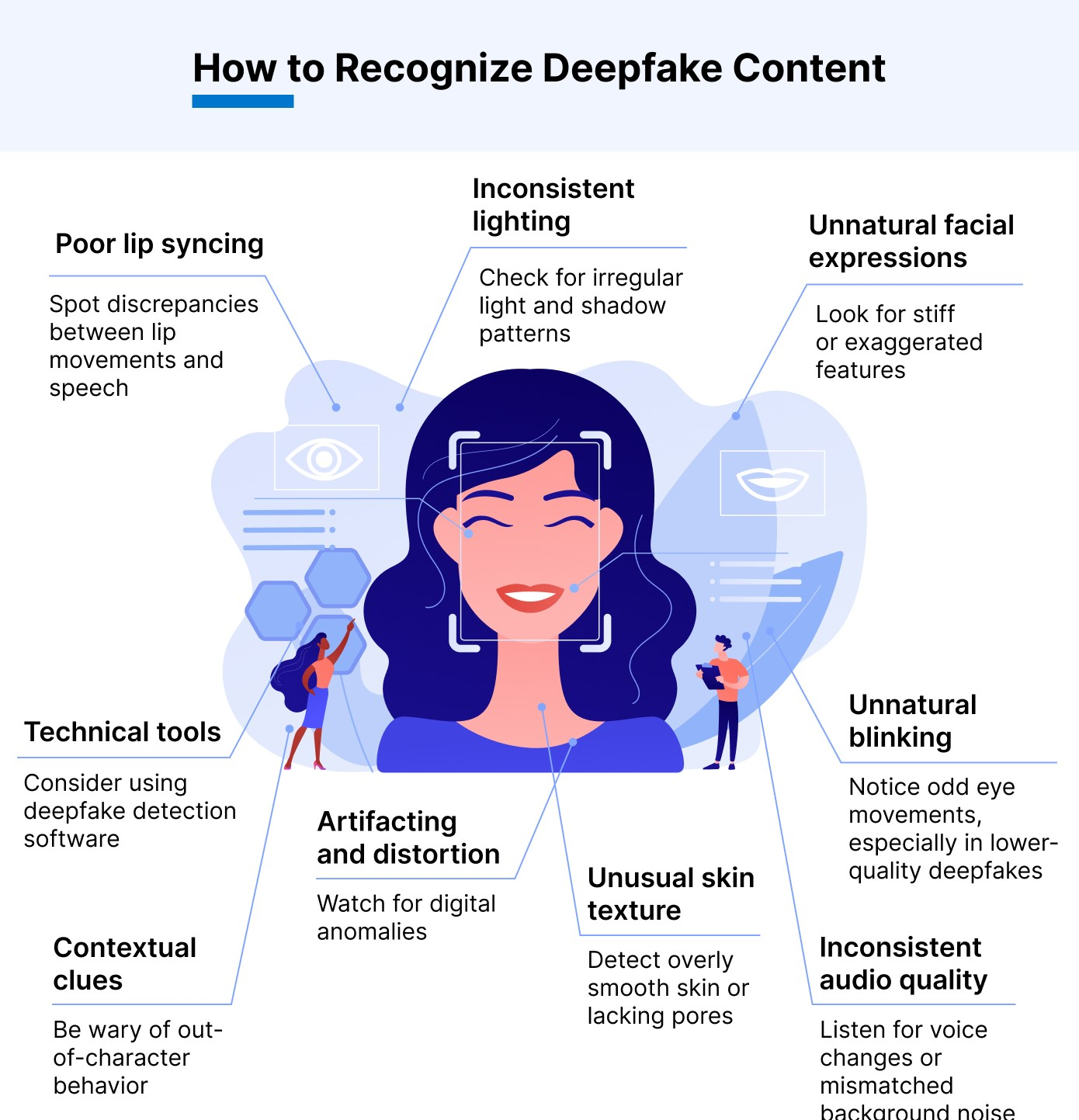

- जागरूकता की कमी और सीमित डिजिटल साक्षरता: बढ़ती प्रसार दर के बावजूद, आम जनता अब भी डीपफेक से उत्पन्न खतरों के प्रति काफी हद तक अनभिज्ञ बनी हुई है।

- McAfee के 2023 के एक सर्वेक्षण के अनुसार, 47% भारतीय या तो डीपफेक घोटालों के शिकार हुए हैं या किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो प्रभावित हुआ है, यह आँकड़ा वैश्विक स्तर पर सबसे ऊँचे प्रतिशतों में से एक है।

- McAfee के अनुसार, 70% लोग इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हैं कि वे वास्तविक और AI-निर्मित (क्लोन की गई) आवाज़ के बीच अंतर कर सकते हैं।

- जागरूकता की यह कमी व्यक्तियों को भ्रामक सूचनाओं के जाल में फँसने के प्रति अधिक संवेदनशील बना देती है।

- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार, डीपफेक का खतरा हमारे लिये एक गंभीर परीक्षा है, यह परीक्षण करता है कि क्या हम AI-संचालित दुनिया में विश्वास बनाए रखने की क्षमता रखते हैं।

- विश्वास का यह क्षरण सामाजिक सामंजस्य को अस्थिर कर सकता है , विशेषकर तब जब फर्जी वीडियो का उपयोग हिंसा भड़काने या भ्रामक सूचना प्रसारित करने के लिये किया जाता है।

भारत डीपफेक और साइबर अपराधों से निपटने के लिये विधिक एवं संस्थागत रूप से कितना सक्षम है?

- विधिक ढाँचा: भारत ने ऑनलाइन खतरों, जिनमें डीपफेक भी शामिल हैं, से निपटने के लिये कई कानूनों को लागू किया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम): आईटी अधिनियम पहचान की चोरी (धारा 66C), प्रतिरूपण (धारा 66D) , गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66E) और अश्लील या अवैध सामग्री के प्रसारण (धारा 67, 67A) से संबंधित अपराधों को संबोधित करता है।

- यह सरकार को ब्लॉकिंग आदेश (धारा 69A) जारी करने का अधिकार भी देता है और मध्यस्थों (intermediaries) पर उचित सावधानी (due diligence) बरतने की अनिवार्यता (धारा 79) भी लागू करता है।

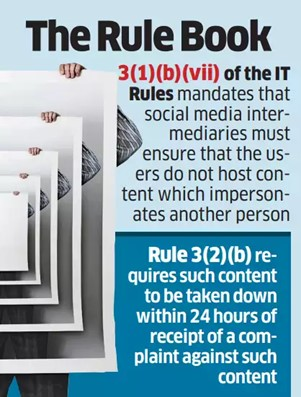

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021): इन नियमों में वर्ष 2022 और 2023 में संशोधन किये गए हैं, जिनके तहत मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि) को अवैध या सिंथेटिक कंटेंट की होस्टिंग या प्रसारण रोकने की ज़िम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है।

- इन नियमों के तहत ऐसे कंटेंट को शीघ्र हटाने, शिकायत निवारण अधिकारियों (Grievance Officers) की नियुक्ति करने और शिकायत अपीलीय समितियों (Grievance Appellate Committees- GAC) के माध्यम से पारदर्शी शिकायत निवारण प्रक्रिया सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

- हालिया परामर्शों (Advisories) में डीपफेक सहित भ्रामक सूचनाओं को हटाने और उपयोगकर्त्ताओं को सिंथेटिक कंटेंट के प्रति जागरूक करने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP अधिनियम): यह अधिनियम उपयोगकर्त्ता की सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ व्यक्तिगत डेटा का वैध प्रसंस्करण सुनिश्चित करता है।

- बिना सहमति के व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग करने वाले डीपफेक को दंडनीय अपराध माना गया है, जिससे गोपनीयता की सुरक्षा दृढ़ होती है।

- भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS): धारा 353 के तहत सार्वजनिक उपद्रव उत्पन्न करने वाली भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को दंडनीय अपराध माना गया है, जबकि डीपफेक से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर धारा 111 के अंतर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों का कार्यक्षेत्र और विस्तृत हो जाता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम): आईटी अधिनियम पहचान की चोरी (धारा 66C), प्रतिरूपण (धारा 66D) , गोपनीयता उल्लंघन (धारा 66E) और अश्लील या अवैध सामग्री के प्रसारण (धारा 67, 67A) से संबंधित अपराधों को संबोधित करता है।

- भारत का बहुस्तरीय साइबर प्रतिक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र: भारत साइबर अपराधों, उपयोगकर्त्ता शिकायतों और डीपफेक सहित गैर-कानूनी सामग्री से निपटने के लिये संस्थागत, नियामक, रिपोर्टिंग और सार्वजनिक जागरूकता तंत्र का उपयोग करता है:

- शिकायत अपीलीय समितियाँ ( Grievance Appellate Committees- GAC): मध्यस्थों के निर्णयों को चुनौती देने के लिये अपीलीय मंच प्रदान करना।

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): राज्यों में साइबर अपराध कार्रवाइयों का समन्वय करता है, एजेंसियों को आईटी नियम, 2021 के साथ आईटी अधिनियम के तहत निष्कासन नोटिस जारी करने का अधिकार देता है।

- SAHYOG पोर्टल (I4C द्वारा प्रबंधित): मध्यस्थों को स्वचालित, केंद्रीकृत निष्कासन नोटिस सक्षम करता है; सभी अधिकृत एजेंसियॉं गैर-कानूनी सामग्री को हटाने के लिये इसका उपयोग करती हैं।

- राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से डीपफेक, वित्तीय धोखाधड़ी और सामग्री के दुरुपयोग सहित घटनाओं की रिपोर्ट कर सकते हैं ।

- CERT-In: डीपफेक सहित AI-संबंधित खतरों पर दिशानिर्देश जारी करता है; सुरक्षा उपायों के लिये नवंबर 2024 में एक सलाह जारी की।

- पुलिस: साइबर अपराधों की जाँच करना।

- जागरूकता अभियान: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नागरिकों और साइबर समुदाय को शिक्षित करने के लिये साइबर सुरक्षा जागरूकता माह (NCSAM), सुरक्षित इंटरनेट दिवस, स्वच्छता पखवाड़ा और साइबर जागरूकता दिवस (CJD) का आयोजन करता है।

डीपफेक और साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों से निपटने के लिये भारत कौन-से अतिरिक्त कदम उठा सकता है?

- सख्त कानूनी नियम और स्पष्ट परिभाषाएँ: देशों को सटीक कानूनी ढाँचे विकसित करने चाहिये जो अनधिकृत प्रतिरूपण और गलत सूचना सहित दुर्भावनापूर्ण डीपफेक उपयोग को आपराधिक बनाते हैं ।

- आईटी नियमों में भारत के प्रस्तावित संशोधनों में अनिवार्य लेबलिंग और ट्रेसेबिलिटी पर ज़ोर दिया गया है, जो यूरोपीय संघ के AI अधिनियम और यूके के ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के समान है।

- "कृत्रिम रूप से उत्पन्न सूचना" की स्पष्ट कानूनी परिभाषाएँ प्रवर्तन और कानूनी जवाबदेही में सहायता करेंगी।

- अनिवार्य सामग्री लेबलिंग और मेटाडेटा एम्बेडिंग: सिंथेटिक मीडिया की पहचान करने में उपयोगकर्त्ताओं की सहायता के लिये सभी AI-जनित सामग्री पर प्रमुख लेबल और मेटाडेटा के उपयोग को लागू करें।

- भारत के मसौदा नियमों में यह प्रावधान किया गया है कि विज़ुअल लेबल और ऑडियो मार्कर कम से कम 10% सतह क्षेत्र को कवर करें। यह प्रावधान यूरोपीय संघ के AI अधिनियम (EU’s AI Act) जैसी वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है, जो मशीन द्वारा पढ़े जा सकने वाले मेटाडाटा (machine-readable metadata) की अनिवार्यता तय करता है।

- तकनीकी उपायों में ऐसे वाटरमार्क, डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signatures) या एम्बेडेड मेटाडाटा (Embedded Metadata) शामिल होने चाहिये, जिन्हें बदला या हटाया नहीं जा सके।

- विशेषीकृत नियामक निकायों की स्थापना: भारत की शिकायत अपीलीय समितियों (Grievance Appellate Committees- GAC) और CERT-In जैसी समर्पित संस्थाओं की स्थापना की जाए, जो अनुपालन की निगरानी, शिकायतों का निपटारा और वैश्विक स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित कर सकें।

- अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियाँ, जैसे अमेरिका की FTC (Federal Trade Commission) और ब्रिटेन की सूचना आयुक्त कार्यालय (Information Commissioner’s Office- ICO), निगरानी, जाँच और प्रवर्तन (Enforcement) के प्रभावी मॉडल के रूप में कार्य करती हैं।

- तकनीकी समाधान: AI-आधारित पहचान एल्गोरिदम, ब्लॉकचेन सत्यापन और सामग्री प्रामाणिकता प्लेटफार्मों के विकास में निवेश करें और उन्हें बढ़ावा दें, जैसा कि एम्बर वीडियो और डीपट्रेस जैसी कंपनियों के प्रयासों में देखा गया है।

- ये उपकरण स्वचालित रूप से सिंथेटिक मीडिया की पहचान या फिल्टरिंग कर सकते हैं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता कर सकते हैं और वास्तविक समय में सामग्री की प्रामाणिकता का सत्यापन सुनिश्चित कर सकते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और डेटा साझाकरण: INTERPOL के साइबर क्राइम निदेशालय जैसी बहुपक्षीय साझेदारियाँ या क्षेत्रीय सहयोग ढाँचे स्थापित किये जाएँ, ताकि डेटा, खतरे से जुड़ी खुफिया जानकारी (Threat Intelligence) और डीपफेक नियंत्रण से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

- सामंजस्यपूर्ण मानक (Harmonised Standards) और संयुक्त अभियान (Joint Operations) सीमापार दुरुपयोग को रोकने में सहायता कर सकते हैं तथा दुर्भावनापूर्ण सामग्री के प्रसार को सीमित कर सकते हैं।

- नैतिक AI विकास और औद्योगिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन: AI डेवलपर्स और प्लेटफाॅर्मों को नैतिक मानक (Ethical Standards) अपनाने, पारदर्शिता नीतियाँ लागू करने और अनुपालन प्रमाणन (Compliance Certifications) प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- भारत के मसौदा नियमों के अनुसार AI उपकरणों को निर्माण के स्थान से ही वॉटरमार्किंग और लेबल एम्बेड करने की आवश्यकता है।

- अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ भी उद्योग-नेतृत्व वाले स्व-विनियमन (Self-Regulation) की अनुशंसा करती हैं, जैसे Partnership on AI जैसी पहलें, जो उत्तरदायी नवाचार (Responsible Innovation) को बढ़ावा देती हैं।

- जन-जागरूकता और डिजिटल साक्षरता अभियान: सरकार और नागरिक समाज संगठनों को डीपफेक्स, उनसे जुड़े जोखिमों और सत्यापन तकनीकों के संबंध में उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षित करने हेतु निरंतर जन-जागरूकता अभियान चलाने चाहिये।

- भारत की साइबर जागरूकता दिवस और ग्लोबल इंटरनेट ट्रस्ट जैसी पहलें सफल अभियानों के उदाहरण हैं।

- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने से लोग भ्रामक सूचनाओं और डीपफेक हेर-फेर के प्रति कम संवेदनशील बनते हैं।

निष्कर्ष:

जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैड स्मिथ ने कहा कि AI एक अद्भुत उपकरण हो सकता है, लेकिन इसके दुरुपयोग, गलत उपयोग या अनपेक्षित परिणामों से बचाने के लिये सुरक्षा उपाय (Guardrails) होने चाहिये। डीपफेक्स और साइबर अपराधों का बढ़ता प्रसार एक सतर्क, बहुआयामी प्रतिक्रिया की मांग करता है, जो वैश्विक स्तर पर कानूनी, तकनीकी और सामाजिक प्रयासों को एकजुट करे। आगे बढ़ते हुए, भारत को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करना चाहिये, पहचान प्रौद्योगिकियों में निवेश करना चाहिये, डिजिटल साक्षरता को बढ़ाना चाहिये और लोकतंत्र, व्यक्तिगत अधिकारों तथा डिजिटल विश्वास की रक्षा के लिये अपने कानूनों को और परिष्कृत करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: “एक ऐसे युग में जहाँ पिक्सेल वास्तविकता को विकृत कर सकते हैं और आवाज़ें भ्रम उत्पन्न कर सकती हैं, वहाँ सत्य स्वयं एक सौदेबाज़ी का विषय बनने के जोखिम में है।” चर्चा कीजिये कि डीपफेक्स और सिंथेटिक मीडिया के युग में भारत के विधिक और नैतिक ढाँचे किस प्रकार सूचना की अखंडता (Informational Integrity) को संरक्षित रख सकते हैं। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. आईटी नियम संशोधन के तहत अनिवार्य लेबलिंग आवश्यकताएँ क्या हैं?

विज़ुअल कंटेंट के लिये, लेबल को कुल प्रदर्शन क्षेत्र (Display Area) का कम से कम 10% कवर करना होगा तथा स्थायी मेटाडेटा या वाटरमार्क शामिल करना अनिवार्य होगा।

2. भारत में डीपफेक के बढ़ने के पीछे कौन-से कारण हैं?

उन्नत AI उपकरण, वित्तीय धोखाधड़ी, राजनीतिक गलत सूचना, सोशल मीडिया का प्रसार, सीमित डिजिटल साक्षरता और अपर्याप्त विधिक ढाँचा।

3. डीपफेक से निपटने हेतु भारत कानूनी रूप से कितना तैयार है?

IT एक्ट, 2000, IT रूल्स, 2021, DPDP एक्ट, 2023 और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के माध्यम से, जिसमें पहचान की चोरी (आइडेंटिटी थेफ्ट), प्राइवेसी उल्लंघन और गलत जानकारी शामिल है।

4. भारत में साइबर अपराधों और डीपफेक से निपटने हेतु कौन-से संस्थागत तंत्र सशक्त हैं?

GAC, I4C, SAHYOG पोर्टल, CERT-In, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, पुलिस और साइबर जागरूकता दिवस जैसे जागरूकता अभियान।

5. डीपफेक और साइबर अपराधों का सामना करने के लिये भारत और क्या उपाय अपना सकता है?

सख्त कानून, अनिवार्य लेबलिंग, AI डिटेक्शन टूल, रेगुलेटरी बॉडी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैतिक AI को बढ़ावा देना और डिजिटल साक्षरता अभियान।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा पिछले वर्ष प्रश्न

प्रिलिम्स:

Q. विकास की वर्तमान स्थिति में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

- औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना

- सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना

- रोगों का निदान

- टेक्स्ट से स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन

- विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)

मुख्य परीक्षा:

प्रश्न. साइबर अपराध के विभिन्न प्रकारों और इस खतरे से लड़ने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये। (2020)