प्रारंभिक परीक्षा

RBI द्वारा एकीकृत ऋण इंटरफेस की शुरूआत

स्रोत: द हिंदू

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) भारत के ऋण क्षेत्र को बदलने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (Unified Lending Interface- ULI) शुरू करने की योजना बना रहा है। ULI को RBI ने 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया था।

एकीकृत लेंडिंग इंटरफेस (ULI) क्या है?

- परिचय: ULI एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिससे ऋण देने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।

- इससे किसानों और MSME उधारकर्त्ताओं को बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करते हुए, बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

- ULI की मुख्य विशेषताएँ:

- सहमति-आधारित डिजिटल पहुँच: ULI सहमति-आधारित प्रणाली के माध्यम से ऋणदाताओं को भूमि रिकॉर्ड सहित ग्राहकों के वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों डेटा तक डिजिटल पहुँच प्रदान करेगा।

- सामान्य और मानकीकृत API: ULI में मानकीकृत एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Application Programming Interface- API) की सुविधा होगी जो ‘प्लग एंड प्ले’ दृष्टिकोण की अनुमति देगा, डेटा एक्सेस को सरल करेगा और तकनीकी जटिलता को कम करेगा।

- 'प्लग एंड प्ले' अवधारणा से तात्पर्य बिजली, नेटवर्क जैसी आवश्यक अवसंरचना के साथ तैयार सुविधाओं से है, जो उद्योगों को तुरंत परिचालन शुरू करने की अनुमति देती है।

- संभावित लाभ:

- बाधा रहित ऋण: ULI का लक्ष्य कागज़ी कार्रवाई को न्यूनतम करके, विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण उधारकर्त्ताओं के लिये निर्बाध ऋण देने का अनुभव प्रदान करना है।

- मूल्यांकन समय में कमी: विभिन्न स्रोतों से डेटा को समेकित करके, ULI क्रेडिट मूल्यांकन के लिये आवश्यक समय को कम कर देगा।

- केंद्रीकृत डेटा एक्सेस: यह प्लेटफॉर्म कई स्रोतों से वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा को एकीकृत करेगा, जिससे यह ऋणदाताओं के लिये आसानी से उपलब्ध हो जाएगा।

- कृषि और MSME पर ध्यान: ULI से कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) जैसे क्षेत्रों में ऋण की बड़ी व अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है।

- अन्य डिजिटल पहलों से संबंध:

- JAM-UPI-ULI: ULI, JAM (जन धन, आधार और मोबाइल), UPI और ULI की 'न्यू ट्रिनिटी' का हिस्सा होगा, जो भारत के डिजिटल अवसंरचना में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

- डिजिटल अवसंरचना: इन प्रणालियों के एकीकरण का उद्देश्य ऋण की बड़ी व अधूरी मांग को पूरा करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है।

भारत में ऋण सुविधा प्रदान करने वाले अन्य प्लेटफॉर्म कौन-से हैं?

- सार्वजनिक ऋण रजिस्ट्री (PCR): PCR एक केंद्रीय डेटाबेस है, जो ऋणदाताओं को ऋण योग्यता का आकलन करने और ऋण बाज़ार में सूचना विषमता को कम करने में सहायता लिये उधारकर्त्ताओं की व्यापक ऋण जानकारी संग्रहीत करता है।

- अकाउंट एग्रीगेटर (AA) फ्रेमवर्क: AA फ्रेमवर्क एक सहमति-आधारित RBI-विनियमित प्लेटफॉर्म है, जो ग्राहकों को अपनी वित्तीय जानकारी को विभिन्न संस्थानों में साझा करने, ऋणदाताओं के लिये पहुँच को सुव्यवस्थित करने एवं उचित ऋण निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

- क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (CIC): CIBIL, इक्विफैक्स, एक्सपेरियन आदि जैसी कंपनियाँ व्यक्तियों और व्यवसायों की क्रेडिट सूचनाएँ एकत्र करती हैं तथा उसका रखरखाव करती हैं।

- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS): TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, जो MSME को प्रतिस्पर्धी दरों पर अपने व्यापार प्राप्तियों की नीलामी करने की अनुमति देता है।

- Peer-to-Peer (P2P) लेंडिंग प्लेटफॉर्म: फेयरसेंट और लेंडबॉक्स जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व्यक्तियों को एक-दूसरे से सीधे पैसे उधार देने और उधार लेने की अनुमति देते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा उपवाक्य, उत्तर-हर्ष-कालीन स्रोतों में प्रायः उल्लिखित 'हुंडी' के स्वरूप की परिभाषा बताता है ? (2020) (a) राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

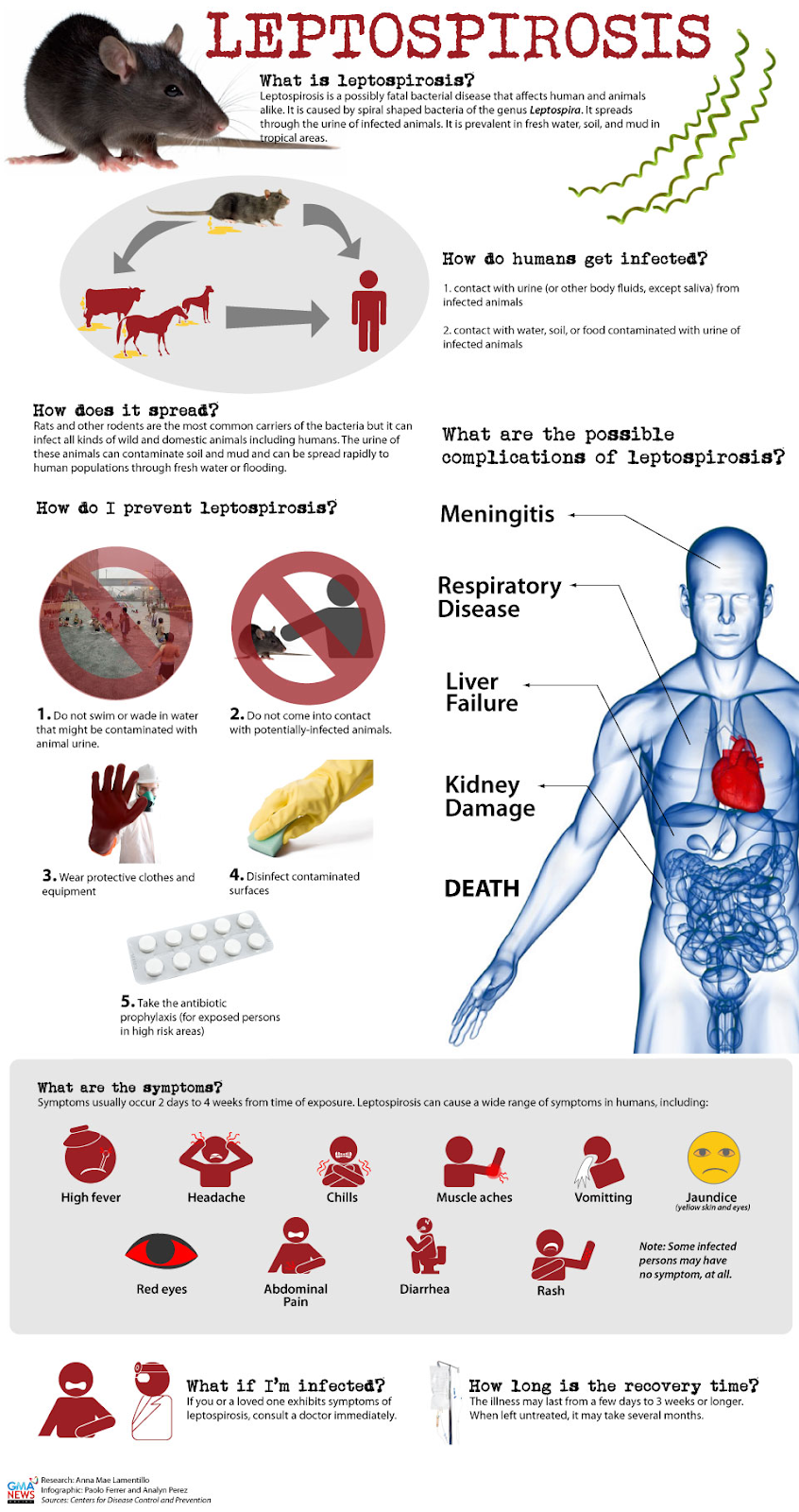

केरल में लेप्टोस्पायरोसिस का प्रकोप

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में निपाह वायरस के प्रकोप का खतरा कम हो जाने के कारण केरल को राहत मिली है, क्योंकि 42-दिवसीय अवलोकन की अवधि के दौरान कोई नया मामला सामने नहीं आया।

- हालाँकि इस राहत के बाद अब लेप्टोस्पायरोसिस (जिसे ‘रैट फीवर’ के रूप में जाना जाता है) नामक एक नए संक्रमण का प्रकोप बढ़ गया है।

- यह जीवाणु संक्रमण, विशेषकर मानसून से संबंधित चुनौतियों के मद्देनज़र एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरा है।

लेप्टोस्पायरोसिस के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: लेप्टोस्पायरोसिस लेप्टोस्पाइरा जीनस के रोगजनक स्पाइरोकेट्स के कारण होता है। ये बैक्टीरिया जूनोटिक हैं, जिसका अर्थ है कि ये जंतुओं से मनुष्यों में संचारित होते हैं।

- लेप्टोस्पायर बैक्टीरिया रोगजनक हो सकते हैं। रोगजनक लेप्टोस्पायर कुछ जीव-जंतुओं के गुर्दे और जननांग पथ में पाए जाते हैं, जो मनुष्यों में लेप्टोस्पायरोसिस का प्राथमिक कारण हैं।

- रोगवाहक: कई स्तनधारी प्रजातियाँ जिनमें कृंतक, मवेशी, सूअर और कुत्ते आम हैं, के गुर्दे में लेप्टोस्पायर को आश्रय प्राप्त होता है।

- कृंतक इस रोग के संक्रमण में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि ये बिना कोई लक्षण दिखाए अपने पूरे जीवनकाल में लेप्टोस्पायर का उत्सर्जन कर सकते हैं।

- सभी संक्रमित जीव-जंतु इस रोग के लक्षण नहीं दिखाते हैं। प्राकृतिक तौर पर परपोषी जीवों में रोग के बहुत कम दुष्प्रभाव दिखते हैं, लेकिन किसी अन्य सेरोवर (बैक्टीरिया की एक प्रजाति के भीतर एक अलग भिन्नता) के साथ संक्रमण के बाद रोग विकसित हो सकते हैं।

- संचरण: यह रोग मुख्य रूप से संक्रमित पशुओं के मूत्र के सीधे संपर्क से या उनके मूत्र से दूषित जल, मिट्टी या भोजन के संपर्क से फैलता है।

- यह घाव, श्लेष्मा झिल्ली या जलयुक्त त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर सकता है। दुर्लभ मामलों में यह रोग एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल सकता है।

- लक्षण: इसमें हल्के फ्लू जैसी बीमारी से लेकर वील्स सिंड्रोम (गुर्दे और यकृत की शिथिलता), मेनिनजाइटिस और फुफ्फुसीय रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियाँ शामिल हैं।

- रोग का उद्भवन काल सामान्यतः 7-10 दिन का होता है, तथा बुखार, सिरदर्द और पीलिया जैसे लक्षण आम होते हैं।

- लेप्टोस्पायरोसिस का अक्सर निदान नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लक्षण अन्य बीमारियों से मिलते-जुलते हैं तथा निदान परीक्षणों तक इसकी पहुँच भी सीमित है।

- महामारी विज्ञान (Epidemiology): यह एक वैश्विक बीमारी है, लेकिन उच्च वर्षा वाले उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यह सबसे आम है।

- यह रोग विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रचलित है तथा भारत, इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में इसके अधिकतर मामले, विशेषकर बरसात के मौसम में सामने आते हैं।

- जिन व्यवसायों में पशुओं के साथ अक्सर संपर्क रहता है, जैसे किसान, पशुचिकित्सक और सीवर कर्मचारी, उनमें जोखिम अधिक होता है।

- रोकथाम: रोकथाम में पशु जलाशयों को नियंत्रित करना, दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क से बचना, सुरक्षात्मक कपड़े पहनना और अच्छी स्वच्छता विधियों को बनाए रखना शामिल है।

- टीकाकरण बीमारी को रोकने में मदद करता है, लेकिन गुर्दे की बीमारी को खत्म नहीं कर सकता है। कुत्तों, सूअरों और मवेशियों को विशिष्ट टीके लगाए जा सकते हैं।

- उपचार: इसका उपचार एंटीबायोटिक दवाओं जैसे पेनिसिलिन G, डॉक्सीसाइक्लिन और सेफ्ट्रिएक्सोन से किया जाता है।

लेप्टोस्पायरोसिस से संबंधित भारत की पहल

- लेप्टोस्पायरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिये कार्यक्रम: 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किये गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य लेप्टोस्पायरोसिस के कारण होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या को कम करना है।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण: यह रणनीति लेप्टोस्पायरोसिस को नियंत्रित करने के लिये मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करती है। वन हेल्थ दृष्टिकोण रोग के प्रबंधन और रोकथाम के लिये एक समग्र दृष्टिकोण के महत्त्व पर ज़ोर देता है।

मानसून के दौरान सामान्य संक्रमण

- भारत में मानसून का मौसम डेंगू, मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, फ्लू और जलभराव के कारण फंगल संक्रमण जैसे संक्रमणों में वृद्धि लाता है, जिसमें निर्जलीकरण और मच्छर जनित बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

प्रारंभिक परीक्षा

CPGRAMS के तहत त्वरित शिकायत निवारण

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल पर दर्ज़ जन शिकायतों के समय पर निवारण के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये।

- प्रधानमंत्री ने सरकारी सचिवों के साथ चर्चा के दौरान CPGRAMS को नागरिकों के लिये अधिक संवेदनशील, सुलभ और सार्थक बनाने को कहा।

लोक शिकायत निवारण पर संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- शिकायत निवारण समय में कमी: सार्वजनिक शिकायतों के समाधान के लिये अधिकतम समय को पिछले 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है।

- यदि अधिक समय की आवश्यकता है तो कारण और समाधान के लिये अपेक्षित समय-सीमा का संकेत देते हुए एक अंतरिम उत्तर दिया जाना चाहिये।

- समर्पित अधिकारी और नोडल अधिकारी: उच्च शिकायत मात्रा वाले मंत्रालयों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त रैंक वाले नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिये।

- सरकार का समग्र दृष्टिकोण: अधिकारियों को शिकायतों का "सरकार के समग्र दृष्टिकोण" पर ज़ोर देते हुए समाधान करना होगा।

- इसका अर्थ है कि किसी भी मामले में शिकायत को 'इस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं है' या इसके समकक्ष भाषा कहकर बंद नहीं किया जाएगा।

- यदि शिकायत का विषय प्राप्त करने वाले मंत्रालय से संबंधित नहीं है तो इसे सही प्राधिकारी को हस्तांतरित करने का प्रयास किया जाएगा।

- प्रौद्योगिकी और AI उपकरणों का उपयोग: शिकायत निवारण की गुणवत्ता में सुधार के लिये शिकायत पोर्टलों के एकीकरण, AI सक्षम डैशबोर्ड का उपयोग करके मूल कारण विश्लेषण और शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक (Grievance Redressal Assessment Index- GRAI) जैसे मूल्यांकन मैट्रिक्स जैसे प्रौद्योगिकी सुधारों को अपनाया जाना चाहिये।

- GRAI संगठन-वार तुलना प्रस्तुत करता है तथा शिकायत निवारण तंत्र की शक्तियों और सुधार के क्षेत्रों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है।

- उन्नत अपील तंत्र: CPGRAMS में अपील प्रक्रिया के लिये वर्तमान में अतिरिक्त या संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को नोडल अपीलीय प्राधिकारी (Nodal Appellate Authority- NAA) के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता होती है।

- त्वरित शिकायत निवारण के लिये NAA के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों द्वारा उप अपीलीय प्राधिकारी (Sub Appellate Authorities -SAA) नियुक्त किये जा सकते हैं।

- समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना: प्रत्येक मंत्रालय में एक समर्पित शिकायत प्रकोष्ठ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्हें योजनाओं/कार्यक्रमों का क्षेत्र ज्ञान होगा तथा डेटा विश्लेषण और शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण के लिये अनुभव तथा कौशल होगा।

- गंभीर शिकायतों का निपटान: भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न या नागरिकों के किसी अन्य सतर्कता कोण से संबंधित शिकायतों की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel and Training- DoPT) और केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC) के दिशानिर्देशों के तहत बारीकी से जाँच की जाएगी।

- फीडबैक तंत्र: यदि नागरिक निवारण से संतुष्ट नहीं है तो वे पोर्टल पर फीडबैक दे सकते हैं और उस पर अपील कर सकते हैं।

- फीडबैक प्रक्रिया को व्हाट्सएप, चैटबॉट आदि के साथ एकीकृत किया जाएगा ताकि असंतुष्ट नागरिक फीडबैक के उपरोक्त किसी भी विधि से अपील दायर कर सकें।

- क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: शिकायत निवारण अधिकारियों के लिये क्षमता निर्माण राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से किया जाएगा।

CPGRAMS

- CPGRAMS नागरिकों के लिये 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ वे सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज़ करा सकते हैं।

- इसे कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा लॉन्च किया गया था।

- यह भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।

- शिकायत अधिकारी द्वारा समाधान से संतुष्ट न होने पर CPGRAMS नागरिकों को अपील की सुविधा भी प्रदान करता है।

- निवारण के लिये अपील नहीं किये गए मुद्दों में RTI मामले, न्यायालय से संबंधित या विचाराधीन मामले, धार्मिक मामले और सरकारी कर्मचारियों की उनकी सेवा संबंधी समस्याओं से संबंधित शिकायतें शामिल हैं।

रैपिड फायर

पड़ोसी देशों को विद्युत की आपूर्ति

स्रोत : बिज़नेस स्टैण्डर्ड

हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने विद्युत के आयात/निर्यात (सीमा पार) के लिये दिशा-निर्देश, 2018 में संशोधन किया है।

- यह पड़ोसी देशों को विद्युत निर्यात करने वाले विद्युत संयंत्रों को अपना उत्पादन भारत में वापस बेचने की अनुमति देता है।

- यह पड़ोसी देशों से भुगतान में देरी होने पर स्थानीय ग्रिड को विद्युत बेचने की भी अनुमति देता है।

- बांग्लादेश में चल रही अशांति के मद्देनज़र नियमों में संशोधन किया गया।

- बांग्लादेश को भारतीय विद्युत आपूर्तिकर्ता:

- झारखंड में अडानी पावर का 1600 मेगावाट का गोड्डा विद्युत संयंत्र वर्ष 2023 से विशेष रूप से बांग्लादेश को विद्युत बेचता है।

- अडानी पावर और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के बीच वर्ष 2017 में एक विशेष विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NTPC) ने बांग्लादेश को 500 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति करने का भी समझौता किया है।

- दामोदर वैली कॉरपोरेशन (DVC) ने वर्ष 2018 में बांग्लादेश को 300 मेगावाट विद्युत बेचने का अनुबंध किया था।

- झारखंड में अडानी पावर का 1600 मेगावाट का गोड्डा विद्युत संयंत्र वर्ष 2023 से विशेष रूप से बांग्लादेश को विद्युत बेचता है।

और पढ़ें: भारत-बांग्लादेश संबंध

रैपिड फायर

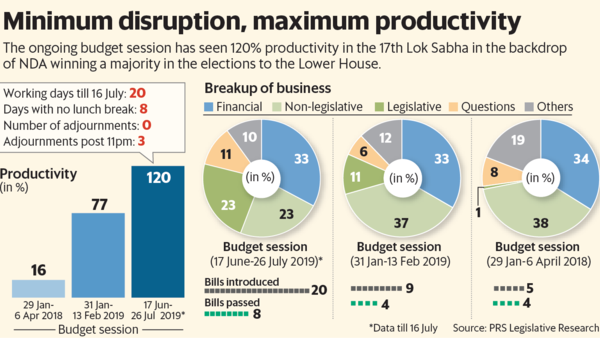

संसद के सदनों की उत्पादकता

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में बजट सत्र के बाद संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया गया।

- अनिश्चित काल के लिये स्थगन से तात्पर्य संसदीय सत्र को अनिश्चित काल हेतु समाप्त करना है तथा पुनः बैठक शुरू करने की कोई तिथि निर्धारित नहीं की जाती।

- लोकसभा ने 15 बैठकें कीं, कुल 115 घंटे चले तथा उत्पादकता दर 136% रही। वहीं राज्य सभा ने 90 घंटे और 35 मिनट तक काम किया तथा उत्पादकता दर 118% रही।

- सत्र के दौरान लोकसभा में 27 घंटे से अधिक समय बजट पर चर्चा के लिये समर्पित रहा।

संसद के दोनों सदनों की उत्पादकता:

- यह एक सत्र के दौरान किये गए विधायी कार्य की मात्रा को दर्शाता है। इसमें पारित किये गए विधेयकों की संख्या, उत्तर दिये गए प्रश्न और आयोजित बहसें शामिल हैं।

- उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक:

- बैठकों की संख्या: अधिक बैठकों से सदन को अपना कार्य निष्पादित करने के लिये अधिक समय मिलता है।

- प्रत्येक बैठक की अवधि: लंबी बैठकें अधिक बहस और चर्चा का अवसर प्रदान करती हैं।

- उपस्थित सदस्यों की संख्या: उपस्थित सदस्यों की अधिक संख्या का अर्थ है कि बहस और मतदान में भाग लेने के लिये अधिक लोग होंगे।

- व्यवधान का स्तर: विरोध प्रदर्शन और वॉकआउट जैसे व्यवधान, बहुमूल्य समय बर्बाद कर सकते हैं और सदनों को अपना काम करने से रोक सकते हैं।

अधिक पढ़ें: लोकसभा की दक्षता और निहितार्थ

रैपिड फायर

फैक्टर फंड में निवेश

स्रोत: लाइव मिंट

हाल ही में ज्यादातर भारतीयों ने फैक्टर फंड में निवेश करना शुरू कर दिया है, जो अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध निवेश विकल्प है, क्योंकि इस स्टॉक चयन रणनीति के बारे में जागरूकता बढ़ रही है।

- वर्ष 2023 और 2024 के दौरान इस श्रेणी में प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति 3 गुना से अधिक बढ़ गई, जो निवेशकों की रुचि में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाती है।

कारक-आधारित निवेश रणनीति:

- परिचय:

- फैक्टर निवेश के अंतर्गत परिसंपत्ति वर्गों में आकार, मूल्य, गति, विकास, कम अस्थायित्व और गुणवत्ता जैसे रिटर्न (फैक्टर) के विशिष्ट चालकों को लक्षित करना शामिल है।

- भारत में फैक्टर निवेश का विकास सेंसेक्स और निफ्टी जैसे बुनियादी सूचकांकों से अधिक विशिष्ट एकल-कारक फंडों में स्थानांतरित हो गया है, जो गुणवत्ता, मूल्य एवं गति जैसे गुणों पर ज़ोर देते हैं।

- लाभ:

- ये पोर्टफोलियो रिटर्न को बेहतर बनाने, अस्थिरता को कम करने और विविधीकरण को बढ़ाने में मदद करते हैं।

- उदाहरण:

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के रणनीतिक सूचकांकों में Nifty50 Value 20 और Nifty200 Momentum 30 शामिल हैं।

- प्रदर्शन:

- इन सभी ने वर्ष 2024 में बेंचमार्क Nifty 50 से काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, Nifty 50 की 12% वृद्धि की तुलना में 15-38% के बीच रिटर्न प्राप्त किया है।

और पढ़ें: शेयर बाज़ार विनियमन

रैपिड फायर

भारतीय रेलवे का मास्टर क्लॉक सिस्टम

स्रोत द: हिंदू

भारतीय रेलवे अपने परिचालन में समय को समन्वित करने के लिये एक मास्टर क्लॉक सिस्टम (Master Clock System) विकसित करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सुरक्षा और दुर्घटना जाँच में चुनौतियों का समाधान हो सके।

- वर्तमान में समय की गणना मैन्युअल तरीके से की जाती है, जिससे जोनल रेलवे में विसंगतियाँ होती हैं। यह विसंगति उन रेल दुर्घटनाओं की जाँच को जटिल बनाती है, जहाँ सटीक समय सीमा आवश्यक है।

मास्टर क्लॉक की मुख्य विशेषताएँ:

- इन डिजिटल घड़ियों में ग्लोबल पोज़िशनिंग सिस्टम (GPS) के माध्यम से सटीक समय-निर्धारण के लिये जीपीएस समन्वय होगा, सभी स्टेशनों पर एक समान डिजाइन होगा, और ये प्लेटफॉर्म तथा कार्यालय क्षेत्रों दोनों के लिये उपयुक्त होंगी।

- इनमें जीपीएस रिसीवर, NTP सिंक्रोनाइजेशन, LED रोशनी शामिल है तथा ये निगरानी के लिये अलार्म भी भेज सकते हैं।

- NTP सिंक्रोनाइजेशन में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) का उपयोग करके नेटवर्क पर उपकरणों के बीच घड़ियों को एक मानक समय स्रोत, आमतौर पर यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेशन (Universal Time Coordinated- UTC) के साथ संरेखित करना शामिल है, जिससे सटीक समय-पालन सुनिश्चित होता है।

- मास्टर क्लॉक सिस्टम की आवश्यकता:

- सुरक्षा: दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने और घटना क्रम को समझने के लिये सटीक समय का रिकॉर्ड महत्त्वपूर्ण है।

- परिचालन दक्षता: एकीकृत प्रणाली से ट्रेन परिचालन और प्रबंधन में वृद्धि होगी।

- तकनीकी उन्नति: आधुनिक प्रौद्योगिकी विश्वसनीय समय-निर्धारण समाधान की मांग करती है।

- यह प्रणाली नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (NAVIC) या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं (National Physical Laboratories- NPL) से प्राप्त समय डेटा का उपयोग करेगी।

अधिक पढ़ें: समय मापने वाले उपकरणों का विकास, परमाणु घड़ी।

रैपिड फायर

पार्किंसंस रोग के प्रबंधन हेतु सेंसर

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उच्च अध्ययन संस्थान (IASST) के वैज्ञानिकों नेपार्किंसंस रोग प्रबंधन हेतु L-डोपा के स्तर की सटीक निगरानी करने के लिये एक किफायती, पोर्टेबल स्मार्टफोन-आधारित फ्लोरोसेंस टर्न-ऑन सेंसर प्रणाली विकसित की है।

- पार्किंसंस रोग का कारण न्यूरॉन कोशिकाओं में निरंतर कमी है, जिससे हमारे शरीर में डोपामाइन (न्यूरोट्रांसमीटर) के स्तर में कमी आती है।

- L-डोपा (L-dopa) एक रसायन है, जो डोपामाइन में रूपांतरित हो जाता है, एक एंटी-पार्किंसंस दवा के रूप में कार्य करता है और डोपामाइन की कमी को पूरा करने में मदद करता है।

- हालाँकि पार्किंसंस की प्रगतिशील प्रकृति के कारण L-डोपा की खुराक बढ़ाने की आवश्यकता होती है, जिसके गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जबकि अपर्याप्त खुराक से पार्किंसंस के लक्षण फिर से शुरू हो सकते हैं।

- सेंसर को रेशम के कोकून से प्राप्त सिल्क-फाइब्रोइन प्रोटीन की एक परत को विघटित ग्राफीन ऑक्साइड नैनोकणों पर कोटिंग करके बनाया जाता है।

- यह संयोजन सेंसर को रक्त, स्वेद/पसीने या मूत्र में L-डोपा का पता लगाने के लिये फ्लोरोसेंस टर्न-ऑन (चमकने/दीप्त होने) में मदद करता है।

- शोधकर्त्ताओं ने एक स्मार्टफोन-आधारित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तैयार किया है, जो 5V स्मार्टफोन चार्जर के माध्यम से 365nm लाइट एमिटिंग डायोड (LED) से जुड़ता है और पूरे सेटअप को बाह्य प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिये एक अंधेरे कमरे में रखा जाता है।

- सेंसर पर LED को प्रकाशित करने और स्मार्टफोन से इमेज लेकर यह डिवाइस रंग/वर्ण परिवर्तनों को कैप्चर करता है।

- मोबाइल ऐप का प्रयोग करके इमेज से RGB (लाल, हरा और नीला) मूल्यों का उपयोग L-डोपा सांद्रता का मूल्यांकन करने के लिये किया जाता है, जो इसे दूरस्थ क्षेत्रों में त्वरित परीक्षण के लिये आदर्श बनाता है।

और पढ़ें: पार्किंसंस रोग