प्रारंभिक परीक्षा

राज्यसभा के लिये नामित 4 सदस्य

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिये साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में विशिष्ट विशेषज्ञों के रूप में 4 व्यक्तियों हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्ज्वल निकम, मीनाक्षी जैन और सी. सदानंदन मास्टर को नामित किया है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों से अधिकतम 12 सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

राज्यसभा के लिये नामांकित 4 प्रमुख व्यक्तित्वों के बारे में मुख्य बिंदु:

- हर्षवर्धन श्रृंगला: पूर्व विदेश सचिव और वर्ष 1984 बैच के IFS अधिकारी, जिन्होंने अमेरिका, थाईलैंड में राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया।

- "हाउडी मोदी" कार्यक्रम (2019) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा भारत की G20 अध्यक्षता (2023) के मुख्य समन्वयक रहे। रणनीतिक मामलों, बहुपक्षीय कूटनीति और विदेश नीति-निर्माण में विशेषज्ञता के लिये जाने जाते हैं।

- उज्ज्वल निकम: 26/11 मुंबई हमले, 1993 बॉम्बे बम विस्फोट और खैरलांजी नरसंहार जैसे प्रमुख मामलों में विशेष लोक अभियोजक।

- वे आतंकवाद के खिलाफ कड़े रुख, अदालत में उत्कृष्ट कौशल और न्याय के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं।

- मीनाक्षी जैन: दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर, जिनका अध्यापन का अनुभव 30 से अधिक वर्षों का है। NCERT मध्यकालीन इतिहास की पाठ्यपुस्तक की लेखिका।

- उन्हें पद्मश्री पुरस्कार (2020) से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (ICHR) की पूर्व सदस्य और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) से भी जुड़ी रही हैं।

- भारतीय सभ्यता, धार्मिक पहचान और वैकल्पिक इतिहास लेखन में योगदान के लिए जानी जाती हैं।

- सी. सदानंदन मास्टर: केरल के एक पूर्व शिक्षक, स्तंभकार और राजनेता। वर्ष 1994 में एक भीषण राजनीतिक हमले में गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके कारण वे शारीरिक रूप से अक्षम हो गए।

राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया क्या है?

- राज्यसभा के बारे में: राज्यसभा (राज्यों की परिषद) भारतीय संसद का उच्च सदन है, जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किया गया है।

- इसका पहली बार गठन वर्ष 1952 में हुआ था। यह एक स्थायी सदन है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। हालाँकि, प्रत्येक दो साल में एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और वे पुनः चुनाव या पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र होते (इसकी कोई सीमा नहीं है) हैं।

- हालाँकि संविधान में सदस्यों के कार्यकाल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित किया गया है।

- राज्यसभा के सदस्य: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमे से 238 सदस्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 80(1)(a) के अंतर्गत नामांकित किये जाते हैं।

- अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, नामांकित सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये।

- हालाँकि खेल का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे "कला" की श्रेणी में शामिल मानते हुए सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम जैसी हस्तियों को नामांकित किया गया है।

- अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, नामांकित सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिये।

- राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव:

- निर्वाचक मंडल: राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote - STV) प्रणाली से होता है।

- नामित विधायक और विधान परिषद (MLC) के सदस्य इन चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं रखते है।

- जनसंख्या के आधार पर सीट आवंटन: राज्यसभा की सीटें राज्यों की जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

- उदाहरण के लिये, उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हैं जबकि गोवा को केवल 1 सीट।

- निर्वाचक मंडल: राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) द्वारा चुने जाते हैं। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत (Single Transferable Vote - STV) प्रणाली से होता है।

- चुनाव की प्रक्रिया:

- STV के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली: राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विजयी होने के लिये आवश्यक मतों (कोटा) की गणना इस प्रकार की जाती है:

- कोटा = (कुल वैध मत ÷ (उपलब्ध सीटों की संख्या + 1)) + 1

- वरीयता मतदान प्रणाली: MLAs उम्मीदवारों को वरीयता क्रम (1, 2, 3…) में अंकित करते हैं। जो उम्मीदवार प्रथम वरीयता वोटों से कोटा पूरा कर लेता है, उसे निर्वाचित घोषित किया जाता है। यदि उसके पास कोटे से अधिक वोट होते हैं, तो अतिरिक्त (सरप्लस) वोट अगली वरीयताओं के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को हस्तांतरित कर दिये जाते हैं।

- उन्मूलन और स्थानांतरण: यदि कोई भी उम्मीदवार कोटा प्राप्त नहीं करता है, तो सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है तथा उसके वोट शेष उम्मीदवारों को वरीयता के आधार पर हस्तांतरित किये जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जातीं।

- STV के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली: राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित विधायकों (MLAs) द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट (STV) प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं। विजयी होने के लिये आवश्यक मतों (कोटा) की गणना इस प्रकार की जाती है:

क्रॉस-वोटिंग और कानूनी प्रावधान:

- राज्यसभा चुनावों में क्रॉस-वोटिंग पर अंकुश लगाने के लिये, 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करके ओपन बैलेट प्रणाली लागू की गई। अब पार्टी के विधायकों को मतदान करने के बाद अपना मतपत्र पार्टी के अधिकृत एजेंट को दिखाना अनिवार्य है, अन्यथा वह मत अमान्य हो जाता है।

- स्वतंत्र विधायक (Independent MLAs) को अपना मत दिखाने की अनुमति नहीं होती, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और पार्टी अनुशासन सुनिश्चित होता है।

- क्रॉस-वोटिंग तब होती है जब किसी विधानमंडल का सदस्य अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बजाय किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को मत देता है।

राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ:

- राज्यसभा को संविधान के तहत कुछ ऐसी विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं हैं।

- अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, यदि राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो, तो राज्यसभा संसद को राज्य सूची में विधायन करने की अनुमति दे सकती है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 312 के तहत, राज्यसभा केंद्र और राज्य दोनों के लिये समान अखिल भारतीय सेवाओं (All-India Services) के निर्माण को अधिकृत कर सकती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्तियाँ हैं: (वर्ष 2020) (a) नई अखिल भारतीय सेवाएँ बनाने में उत्तर: (B) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (B) Q. निम्नलिखित कथनों पर विचार किजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (B) |

रैपिड फायर

पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मापन- WHO

स्रोत: पी.आई.बी

वैश्विक स्वास्थ्य सेवा नवाचार के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने "पारंपरिक चिकित्सा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग का मापन" शीर्षक से एक तकनीकी संक्षिप्त विवरण जारी किया है। इसमें पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों, जैसे- आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा-रिग्पा और होम्योपैथी विशेष रूप से आयुष प्रणालियों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को एकीकृत करने में भारत के अग्रणी प्रयासों की सराहना की गई है।

- भारत का 'सभी के लिये AI’ का दृष्टिकोण डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और पारंपरिक चिकित्सा के एकीकरण में उसके वैश्विक नेतृत्व का पूरक है।

मान्यताप्राप्त पहल:

- आयुर्जेनोमिक्स (Ayurgenomics): यह आयुर्वेद और जीनोमिक्स (जनन विज्ञान) का समन्वय है, जो स्वास्थ्य सिफारिशों को व्यक्तिगत बनाने और रोग के संकेतकों के पूर्वानुमान में मदद करता है।

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL): भारत TKDL शुरू करने वाला पहला देश था, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। यह एक अनोखा डिजिटल डेटाबेस है, जिसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) एवं भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं होम्योपैथी विभाग (जो अब आयुष मंत्रालय है) द्वारा विकसित किया गया है।

- यह पारंपरिक ज्ञान को दुरुपयोग से बचाता है तथा वैश्विक पेटेंट कार्यालयों को गलत पेटेंट देने से रोकने में मदद करता है।

- आयुष ग्रिड: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो शोकेस आयुर्वेदिक हिस्टोरिकल इम्प्रिन्ट्स (SAHI), राष्ट्रीय आयुष रुग्णता और मानकीकृत शब्दावली इलेक्ट्रॉनिक (NAMASTE) तथा आयुष अनुसंधान पोर्टल जैसी AI-संचालित नागरिक सेवाओं को सक्षम बनाता है।

- पारंपरिक चिकित्सा में AI के अनुप्रयोग: भारत में AI का उपयोग औषधियों के प्रभाव के मार्गों को मैप करने और पारंपरिक अवधारणाओं जैसे रस (स्वाद), गुण (विशेषताएँ) एवं वीर्य (शक्ति) का विश्लेषण करने के लिये कृत्रिम सेंसरों के माध्यम से किया जाता है।

और पढ़ें: स्वास्थ्य सेवा में AI

रैपिड फायर

स्वतंत्रता सेनानी हेमम नीलमणि सिंह

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने भारत विकास परिषद द्वारा आयोजित एक मरणोपरांत सम्मान समारोह के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) से जुड़े मणिपुर के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हेमम नीलमणि सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की।

हेमम नीलमणि सिंह

- हेमम नीलमणि सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और मणिपुर के पूर्व उप-शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर में, अहम भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक एवं भाषाई सुधारों में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- प्रारंभिक जीवन और INA में भूमिका:

- हेमम नीलमणि सिंह का जन्म वर्ष 1915 में हुआ था। वे गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों से प्रभावित थे, लेकिन बोस के सिद्धांतों के प्रति उनका रुझान अधिक था तथा वर्ष 1944 में वे INA में शामिल हो गए।

- उन्होंने वर्ष 1944 में इम्फाल की लड़ाई और 14 अप्रैल, 1944 को मोइरांग में भारतीय तिरंगा फहराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो पहली बार भारत में फहराया गया था।

- वह वर्ष 1945 तक गिरफ्तारी से बचते रहे, बाद में अंग्रेज़ों ने उन्हें कैद कर लिया और वर्ष 1946 में रिहा कर दिया।

- स्वतंत्रता के बाद के योगदान:

- मणिपुर के उप शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा सुधार और महिला सशक्तीकरण में प्रमुख पहलों का नेतृत्व किया तथा उच्च शिक्षा तक बेहतर पहुँच का समर्थन किया।

- उन्होंने मणिपुर के मोइरांग कोंजेंगबाम में स्थित अपने निजी निवास को भारतीय राष्ट्रीय सेना (INA) के मुख्यालय के रूप में उपयोग के लिये दान कर दिया था।

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिये मणिपुर में हिंदी को एकीकृत भाषा के रूप में प्रोत्साहन दिया और मोइरांग कॉलेज में विज्ञान संकाय शुरू होने तक दिन में केवल एक बार भोजन करके सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया।

- विरासत: हेमम नीलमणि सिंह को मणिपुर के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अतुलनीय योगदान के लिये राज्य के पहले मुख्यमंत्री मैरेंबाम कोइरेंग सिंह के साथ अक्सर एक अविभाज्य व्यक्तित्व के रूप में याद किया जाता है। उनकी स्मृति और सेवा के सम्मान में उन्हें मरणोपरांत भारत विकास परिषद तथा मणिपुर सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

भारत विकास परिषद

- भारत विकास परिषद स्वामी विवेकानंद से प्रेरित एक स्वैच्छिक संगठन है, जिसकी स्थापना मूलरूप से वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान जनता का समर्थन जुटाने के लिये लाला हंस राज और सूरज प्रकाश द्वारा नागरिक परिषद के रूप में की गई थी।

- वर्ष 1963 में इसका नाम बदलकर भारत विकास परिषद कर दिया गया।

पूर्वोत्तर भारत के स्वतंत्रता सेनानी

|

राज्य |

स्वतंत्रता सेनानी |

|

अरुणाचल प्रदेश |

मातमुर जमोह |

|

असम |

मणिराम दीवान (मनीराम दत्ता बरुआ) |

|

तरुण राम फुकन |

|

|

नबीन चंद्र बोरदोलोई |

|

|

हेम बरुआ |

|

|

कुशल कोंवार |

|

|

मेघालय |

तिरोत सिंह |

|

यू कियांग नांगबाह |

|

|

पा तोगन नेंगमिनजा संगमा |

|

|

सोनाराम आर. संगमा |

|

|

मणिपुर |

वीर टीकेंद्रजीत सिंह |

|

मेजर जनरल पाओना ब्रजबासी |

|

|

हाइपो जादोनांग |

|

|

रानी गाइदिन्ल्यू |

और पढ़ें: पूर्वोत्तर भारत

चर्चित स्थान

रणथंभौर टाइगर रिज़र्व

स्रोत: IE

भारत, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारतमाला परियोजना के तहत अपने पहले बड़े पैमाने पर पशु ओवरपास का निर्माण कर रहा है, जिससे रणथंभौर टाइगर रिज़र्व (RTR) के बफर ज़ोन में वन्यजीव सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें।

- यातायात के शोर को कम करने के लिये ओवरपास को वनस्पतियों और ध्वनि अवरोधकों से ढका गया है, ताकि वाहनों की आवाज़ कम होकर जानवरों के व्यवहार और आवागमन की रक्षा की जा सके।

- रणथंभौर टाइगर रिज़र्व: यह राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में अरावली और विंध्य पर्वत शृंखलाओं के बीच स्थित है।

- RTR में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सवाई माधोपुर अभयारण्य, केलादेवी अभयारण्य और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का हिस्सा शामिल है।

- इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रखा गया है,जो इस रिज़र्व के भीतर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

- नदियाँ: आरटीआर उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है।

- झीलें: RTR में पदम तालाब, राज बाग तालाब और मलिक तालाब नामक कई झीलें हैं।

- वनस्पति: मुख्यतः शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय स्पाइक।

- जीव-जंतु: रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुए, कैराकल, सांभर, चीतल, चिंकारा, जंगली सूअर तथा सारस क्रेन, सर्पेंट ईगल और पेंटेड स्परफाउल जैसी पक्षियों की कई प्रजातियों का निवास स्थान है

- वर्ष 2023 की बाघ गणना के अनुसार, रणथंभौर टाइगर रिज़र्व में 71 बाघ और उनके शावक हैं, जिससे यह कॉर्बेट और काज़ीरंगा के बाद तीसरा सबसे अधिक बाघ घनत्व वाला टाइगर रिज़र्व बन गया है।

- जीव-जंतु: यह क्षेत्र मुख्यतः ढोक वृक्ष (Anogeissus pendula) से आच्छादित है। अन्य प्रमुख वृक्षों में शामिल हैं — बबूल (Acacia nilotica), गुर्जन (Lannea coromandelica), गोंद (Sterculia urens) और खैर (Acacia catechu)।

और पढ़े: रणथंभौर टाइगर रिज़र्व

रैपिड फायर

संचार मित्र योजना

स्रोत: पीआईबी

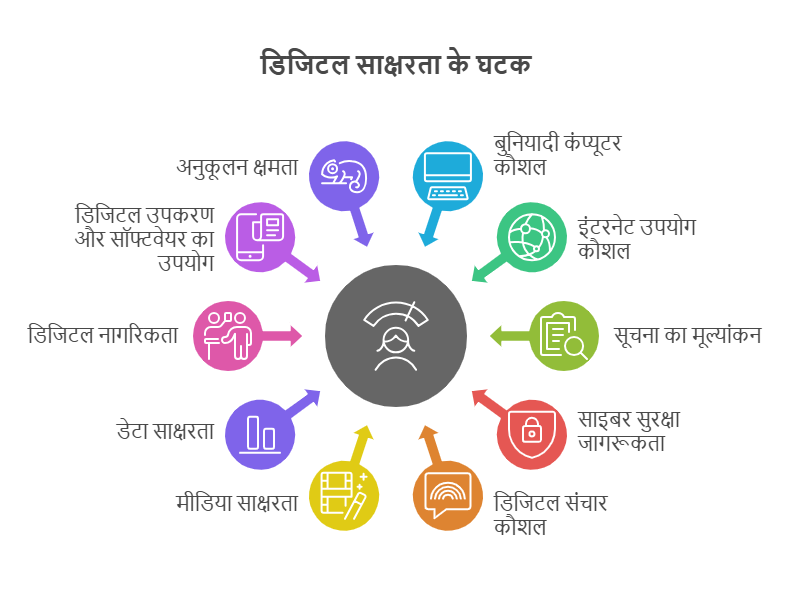

दूरसंचार विभाग (DoT) ने संचार मित्र योजना को एक राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के बीच डिजिटल साक्षरता, साइबर स्वच्छता और दूरसंचार जागरूकता को बढ़ावा देना है।

संचार मित्र योजना:

- परिचय: यह एक स्वयंसेवक आधारित डिजिटल आउटरीच कार्यक्रम है, जिसमें विश्वविद्यालय के छात्रों को संचार मित्र के रूप में नामित किया जाता है। इनका कार्य दूरसंचार सुरक्षा, साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, उत्तरदायी मोबाइल उपयोग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड (EMF) विकिरण से संबंधित चिंताओं के विषय में जागरूकता फैलाना है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- संबंधित तकनीकी पृष्ठभूमि (जैसे दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, साइबर सुरक्षा) वाले छात्रों को स्थानीय दूरसंचार विभाग (DoT) की इकाइयों के सहयोग से नामित किया जाता है।

- छात्रों को राष्ट्रीय संचार अकादमी–टेक्नोलॉजी (NCA-T) और DoT की मीडिया शाखा द्वारा 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), EMF सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में संरचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

- उत्कृष्ट स्वयंसेवकों को इंटर्नशिप, राष्ट्रीय दूरसंचार परियोजनाओं, इंडिया मोबाइल कॉन्ग्रेस, और अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

और पढ़ें: भारत की साइबर सुरक्षा