सामाजिक न्याय

विश्व बैंक की पाॅवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI), विश्व आर्थिक मंच की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), PM सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना मेन्स के लिये:भारत में निर्धनता: निर्धनता से जुड़े सामाजिक मुद्दे और आगे की राह |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

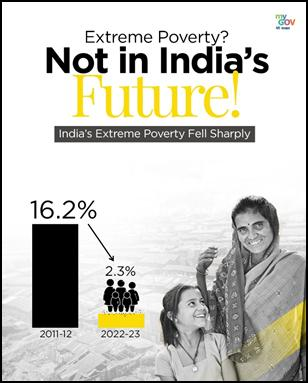

विश्व बैंक की पाॅवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट में वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक 171 मिलियन लोगों को चरम निर्धनता से बाहर निकालने तथा चरम निर्धनता दर को 16.2% से घटाकर 2.3% करने के लिये भारत की प्रशंसा की गई है।

- यह कल्याणकारी योजनाओं और आवश्यक सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से समावेशी विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पाॅवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ (PEB) रिपोर्ट क्या है?

- परिचय: इसे विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की स्प्रिंग और वार्षिक बैठकों के दौरान अर्द्धवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है।

- इससे 100 से अधिक विकासशील देशों में निर्धनता, साझा समृद्धि और असमानता की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती है।

- प्रमुख विकास संकेतक: इसके तहत राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों (चरम निर्धनता के लिये 2.15 अमेरिकी डॉलर, निम्न-मध्यम आय के लिये 3.65 अमेरिकी डॉलर तथा उच्च-मध्यम आय के लिये 6.85 अमेरिकी डॉलर) का उपयोग करते हुए निर्धनता के विभिन्न पहलुओं को कवर किया जाता है।

- इस बहुआयामी निर्धनता माप के तहत शिक्षा और बुनियादी सेवाओं जैसे गैर-मौद्रिक अभावों के साथ गिनी सूचकांक का उपयोग करके असमानता माप को ध्यान में रखा जाता है।

- भारत हेतु कार्यप्रणाली: भारत के लिये विश्व बैंक के निर्धनता अनुमान, उपभोग व्यय सर्वेक्षण (CES), 2011-12 और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, 2022-23 पर आधारित हैं।

विश्व बैंक की पाॅवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ (PEB) रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

- ग्रामीण और शहरी निर्धनता में कमी: भारत में चरम निर्धनता में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2011-12 से 2022-23 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में यह 18.4% से घटकर 2.8% हो गई तथा शहरी क्षेत्रों में यह 10.7% से घटकर 1.1% हो गई।

- राज्यवार योगदान: वर्ष 2011-12 में भारत का 65% अत्यंत निर्धन वर्ग, पाँच सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों- उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से था। 2022-23 तक, इन राज्यों ने अत्यधिक निर्धनता में कुल गिरावट में दो-तिहाई योगदान दिया।

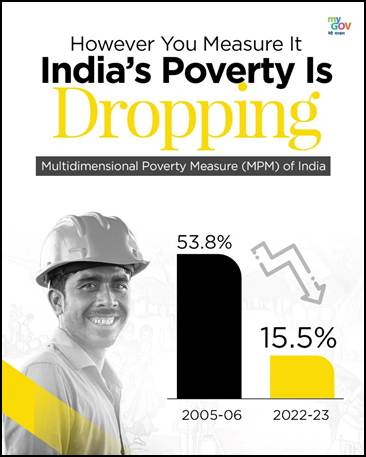

- बहुआयामी निर्धनता में सुधर: इस रिपोर्ट में गैर-मौद्रिक निर्धनता में हुई कमी पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (MPI) वर्ष 2005-06 के 53.8% से घटकर वर्ष 2019-21 में 16.4% हो गया।

- वर्ष 2022-23 तक, विश्व बैंक के अनुसार बहुआयामी निर्धनता माप 15.5% हो गया, जो जीवन निर्वाह की स्थितियों में हुए निरंतर सुधार का संकेत है।

- भारत का उपभोग आधारित गिनी सूचकांक वर्ष 2011-12 के 28.8 से बेहतर हो कर वर्ष 2022-23 में 25.5 हो गया, जो आय असमानता में हुए सुधार का संकेत है।

- रोज़गार वृद्धि और कार्यबल प्रवृत्ति: रोज़गार दरें, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, बढ़ रही हैं, और नगरीय बेरोज़गारी वर्ष 2017-18 के बाद से अल्पतम है। हालाँकि, कृषि से इतर अन्य रोज़गार में से केवल 23% ही औपचारिक हैं।

- 31% महिला रोज़गार के बावजूद, अभी भी लैंगिक अंतराल बना हुआ है जहाँ वेतनभोगी नौकरियों में 234 मिलियन अधिक पुरुष हैं।

- निम्न-मध्यम आय स्तर पर प्रगति: 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की निर्धनता रेखा पर, भारत की निर्धनता दर 61.8% से घटकर 28.1% हो गई, जिससे 378 मिलियन लोग निर्धनता से मुक्त हुए।

- यह दर्शाता है कि आर्थिक विकास का लाभ ग्रामीण और साथ ही नगरीय क्षेत्रों में निम्न-मध्यम आय वर्ग को प्राप्त हुआ है।

नोट: गिनी सूचकांक किसी देश की जनसंख्या में आय वितरण अथवा धन वितरण का मापन कर आय असमानता स्तर को निर्धारित करता है।

- सामान्यतः, विकसित देशों में गिनी गुणांक अपेक्षाकृत कम होता है (जैसे, 0.30 से कम), जो अपेक्षाकृत निम्न आय अथवा धन असमानता को दर्शाता है।

निर्धनता से संबंधित सामाजिक मुद्दे क्या हैं?

- सुभेद्य समुदायों का हाशिए पर होना: निर्धनता से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हाशियाकरण और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इससे उनका शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार अभिगम सीमित हो जाता है। शिक्षा में भेदभाव, अनुपयुक्त स्वास्थ्य सेवा और निम्न वेतन वाले क्षेत्रों में सीमित रोज़गार के अवसरों से उनका सामाजिक-आर्थिक अपवर्जन बढ़ता जाता है।

- स्वास्थ्य असमानताएँ और कुपोषण: अभावग्रस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ व्यापक हैं, जहाँ पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य देखभाल तक अपर्याप्त पहुँच के कारण स्वास्थ्य परिणाम खराब हो जाते हैं।

- राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN अभियान) जैसी सरकारी पहलों का उद्देश्य कुपोषण का निवारण करना है, हालाँकि, प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और सर्वाधिक वंचित समुदायों तक इस मिशन का विस्तार करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- जलाभाव तनाव : निर्धनता में रहने वाले समुदाय, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, असमान रूप से प्रभावित होते हैं, स्वच्छ पेयजल तक उनकी पहुँच सीमित होती है, जिसके कारण स्वच्छता प्रभावित होती है जलजनित बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है।

- NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार 49.8% ग्रामीण निवासों में अभी भी पाइप से पेयजल उपलब्ध नहीं है।

- ऊर्जा निर्धनता: ग्रामीण भारत में, विशेष रूप से जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में, संवहनीय ऊर्जा तक पहुँच के अभाव से शैक्षिक और आर्थिक अवसर सीमित होते हैं।

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे प्रयासों के बावजूद, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 में आँकड़ों की कमी के कारण अनेक पात्र परिवार इससे योजना से वंचित रहे, जिससे काष्ठ ईंधन (जलावन की लकड़ी) के स्थान पर LPG का उपयोग बढ़ाने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- मानसिक निर्धनता: निर्धनता से होने वाली वित्तीय असुरक्षा और सामाजिक हाशियाकरण के कारण चिरकालिक तनाव, चिंता और अवसाद उत्पन्न होता है, जिससे उत्पादकता और सामाजिक भागीदारी सीमित हो जाती है।

- निर्धनता से जुड़े कलंक के कारण निर्धन व्यक्ति मदद माँगने में संकोच करते हैं, जबकि बेरोज़गारी (जो 29% स्नातकों को प्रभावित करती है) और बढ़ती असमानता से मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियाँ और विस्तीर्ण हो जाती हैं।

- लैंगिक असमानता: गरीब समुदायों में लैंगिक असमानताएँ, जैसे कि अल्पायु विवाह, घरेलू हिंसा और कार्यबल में सीमित भागीदारी से निर्धनता का चक्र बना रहता है।

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वेतनभोगी रोज़गार में महिलाओं की तुलना में 234 मिलियन अधिक पुरुष हैं, तथा महिला रोज़गार दर केवल 31% है।

- विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार, भारत 129वें स्थान पर है, जो महिलाओं के लिये आर्थिक भागीदारी और अवसरों में महत्त्वपूर्ण असमानताओं को उजागर करता है, जिससे कार्यबल में महिलाओं की क्षमता उपयोग न्यून रह जाता है।

- पर्यावरणीय क्षरण: निर्धनता के कारण वनोन्मूलन, अत्यधिक चारण, तथा ईंधन के लिये जैवईंधन का दहन करने जैसी अवहनीय प्रथाओं पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरणीय क्षरण होता है।

- इससे कृषि उत्पादकता में कमी आती है और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे निर्धनता बढ़ती है। प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाओं से निर्धन समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

निर्धनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों के समाधान के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- सामाजिक कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण: सकारात्मक कार्यवाही और कल्याणकारी योजनाओं को मज़बूत करना हाशिये पर पड़े समुदायों के लिये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोज़गार तक पहुँच में सुधार लाने की कुंजी है।

- लैंगिक असमानता को कम करना: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसी पहलों को मज़बूत करना आवश्यक है। आगे के प्रयासों में महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और वित्तीय स्वतंत्रता तक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, साथ ही इन कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- लैंगिक अंतर को कम करने के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना, कौशल विकास का विस्तार करना, तथा लैंगिक समावेशी कार्यस्थलों का निर्माण करना आवश्यक है, साथ ही महिलाओं के आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिये निर्धनता को दूर करना भी आवश्यक है।

- ऊर्जा पहुँच में सुधार: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चालित 4G सेल टावरों और सौर माइक्रोग्रिडों को बढ़ावा देने से ऊर्जा पहुँच में सुधार होगा, शिक्षा के अवसर उत्पन्न होंगे और सूचना साझा करने में सुविधा होगी।

- प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी पहलों को आगे बढ़ाने से ऑफ-ग्रिड समुदायों को सौर ऊर्जा आधारित समाधान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

- सार्वभौम जल पहुँच: वर्षा जल संचयन, वाटरशेड प्रबंधन और भूजल पुनर्भरण जैसे बड़े पैमाने पर जल संरक्षण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- जल जीवन मिशन, जिसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण घर तक पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है, जल पहुँच और स्थिरता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- मानसिक स्वास्थ्य सहायता बढ़ाना: ग्रामीण और शहरी दोनों गरीब समुदायों में परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ाने की आवश्यकता है।

- ज़मीनी स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिये आशा कार्यकर्त्ताओं जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना।

- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक (Stigma) को कम करने और मदद मांगने के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिये जागरूकता अभियान चलाना।

- पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना: कल्याणकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों से निपटने के लिये, फर्जी राशन कार्डों को हटाने के लिये आधार-आधारित प्रमाणीकरण और eKYC सत्यापन आवश्यक है।

निष्कर्ष:

भारत में निर्धनता से निपटने के लिये व्यापक समाधान की आवश्यकता है जो असमानता, संसाधनों तक पहुँच और अकुशल नीति कार्यान्वयन के अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करते हैं। कल्याणकारी योजनाओं को मज़बूत करके, बुनियादी ढाँचे को बढ़ाकर और हाशिये पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाकर, भारत निर्धनता को कम करने में महत्त्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। निरंतर प्रयासों और सहयोगात्मक कार्यवाही के माध्यम से, सभी के लिये अधिक समावेशी और समृद्ध भविष्य प्राप्त किया जा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक निर्धनता रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019) (a) निर्धनता की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। उत्तर: (b) प्रश्न. UNDP के समर्थन से ‘ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व’ द्वारा विकसित ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न.हालाँकि भारत में निर्धनता के कई अलग-अलग अनुमान हैं, लेकिन सभी समय के साथ निर्धनता के स्तर में कमी दर्शाते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी एवं ग्रामीण निर्धनता संकेतकों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015) प्रश्न. उच्च संवृद्धि के लगातार अनुभव के बावजूद, भारत के मानव विकास के निम्नतम संकेतक चल रहे हैं। उन मुद्दों का परीक्षण कीजिये, जो संतुलित और समावेशी विकास को पकड़ में आने नहीं दे रहे हैं। (2016) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

स्वच्छ ऊर्जा के साथ AI विकास में संतुलन

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, दुर्लभ मृदा खनिज, इंडियाAI मिशन मेन्स के लिये:कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पर्यावरणीय प्रभाव, उभरती प्रौद्योगिकियों में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण, भारत में सतत् AI बुनियादी ढाँचा |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से होने वाला आर्थिक लाभ, डेटा केंद्रों में ऊर्जा की बढ़ती मांग से पर्यावरण पर इसके (AI) प्रभाव की लागत से अधिक हो सकता है, विशेष रूप से उन देशों में जो नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत कर रहे हैं।

- भारत में AI बुनियादी ढाँचे के क्रमिक विस्तार के साथ AI विकास में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना महत्त्वपूर्ण हो गया है।

भारत में AI के माध्यम से आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिल सकता है?

- व्यापक आर्थिक संभावना: गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार AI को अपनाने से वर्ष 2030 तक 33.8 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक मूल्य प्राप्त हो सकता है।

- देश के सकल घरेलू उत्पाद में 20% के योगदान के साथ वर्ष 2028 तक भारत के 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में AI महत्त्वपूर्ण होगा।

- विभिन्न क्षेत्रों की उत्पादकता में वृद्धि:

- कृषि में AI: चूँकि 70% ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, इसलिये AI की सहायता से उपग्रह इमेजरी और मशीन लर्निंग के माध्यम से कृषि को अनुकूलित किया जा सकता है, फसल रोगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

- प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स, के अंतर्गत सतत् कृषि के लिये डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के साथ किसानों को सशक्त बनाने के लिये AI का अधिकतम उपयोग किया जाना शामिल है। इससे फसल उत्पादन में 40% की वृद्धि होती है, जल के उपयोग में 50% की बचत होती है, और उर्वरक लागत में 25% की कमी आती है।

- विनिर्माण: विनिर्माण में AI का उपयोग बढ़ रहा है जहाँ टाटा स्टील जैसी कंपनियाँ पूर्वानुमानित अनुरक्षण, ग्राहक वैयक्तिकरण और गुणवत्ता नियंत्रण के लिये AI का उपयोग कर रही हैं, जिससे दक्षता बढ़ रही है और "मेक इन इंडिया" पहल का समर्थन हो रहा है।

- वित्तीय समावेशन: AI की सहायता से भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित वर्ग तक इन सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। OnFinanceAI जैसे प्लेटफॉर्म मोबाइल और लेन-देन डेटा के आधार पर बैंकिंग सेवाओं से वंचित व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें जोड़ने के लिये AI के उपयोग पर आधारित हैं।

- AI से वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करते हुए है और अधिक आर्थिक भागीदारी करते हुए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का भी परिवर्द्धन किया जा सकता है।

- सार्वजनिक सेवा: भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (जैसे, भाषिनी) में AI का एकीकरण करने से सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार किया जा सकता है, जिससे भारत AI-संचालित शासन में अग्रणी बन सकता है।

- कृषि में AI: चूँकि 70% ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं, इसलिये AI की सहायता से उपग्रह इमेजरी और मशीन लर्निंग के माध्यम से कृषि को अनुकूलित किया जा सकता है, फसल रोगों का पूर्वानुमान किया जा सकता है और उत्पादन में वृद्धि हो सकती है।

AI का पर्यावरणीय फुटप्रिंट क्या है?

- ऊर्जा की खपत: AI मॉडल की निर्भरता डेटा सेंटर पर अत्यधिक है, जो बृहद स्टार पर AI सर्वर और स्टोरेज रखने वाली सुविधाएँ हैं। इन केंद्रों में व्यापक मात्रा में बिजली की खपत होती है, जिनका अधिकतर अंश अभी भी जीवाश्म ईंधन से प्राप्त होता है।

- एक एकल AI क्वेरी (जैसे, ChatGPT) में गूगल सर्च की तुलना में 10 गुना अधिक ऊर्जा का उपयोग होता है।

- वर्ष 2024 में, डेटा केंद्रों द्वारा 415 टेरावाट-घंटे (TWh) (विद्युत् की वैश्विक खपत का लगभग 1.5%) की खपत की गई।

- वर्ष 2030 तक यह दोगुना होकर 945 TWh हो जाएगा, जो जापान की वर्तमान खपत से अधिक होगा।

- IMF के अनुसार, केवल AI विस्तार से अमेरिका में विद्युत् की कीमतों में 9% तक बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ऊर्जा प्रणालियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

- ऐसे देश जो नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना के साथ सुव्यस्थित रूप से तत्पर हैं, उन्हें AI के क्षेत्र निरंतर विकास करने में अपेक्षाकृत कम सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों का सामना करना पड़ेगा।

- कार्बन उत्सर्जन: AI प्रणालियों, विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत् चालित प्रणालियों, से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन होता है, जिससे भूमंडलीय तापन बढ़ता है।

- विश्व के कुल GHG उत्सर्जन का 1% AI हार्डवेयर और डेटा सेंटर से उत्सर्जित होता है, जो अनुमानित रूप से वर्ष 2026 तक दोगुना हो जाएगा।

- जल खपत: डेटा केंद्रों को अपने विद्युत घटकों को अतितापन से बचाने के लिये उन्हें ठंडा रखने हेतु व्यापक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है।

- GPT-3 जैसे बड़े AI मॉडल को प्रशिक्षित करने से 700,000 लीटर तक स्वच्छ जल की खपत हो सकती है, जो 320 टेस्ला इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के बराबर है।

- AI-संबंधित बुनियादी ढाँचे के लिये जल्द ही 6 मिलियन की आबादी वाले डेनमार्क के जल की तुलना में छह गुना अधिक जल की खपत हो सकती है।

- जैसे-जैसे जल की कमी बढ़ती है, वैसे-वैसे पहले से ही सीमित स्वच्छ जल के संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ स्वच्छ जल तक पहुँच पहले से ही एक चुनौती है।

- संसाधन का उपयोग और खनन: AI सर्वर और संबंधित बुनियादी ढाँचे के उत्पादन के लिये दुर्लभ-मृदा खनिजों और अन्य सामग्रियों के खनन की आवश्यकता होती है।

- मात्र 2 किलोग्राम वजन के कंप्यूटर के निर्माण के लिये 800 किलोग्राम कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश पर्यावरण के लिये विनाशकारी खनन कार्यों से प्राप्त होते हैं।

- AI-संचालित उपकरण लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्त्वों जैसे खनिजों पर निर्भर करते हैं, जिन्हें प्रायः अवहनीय विधियों से निकाला जाता है, जिससे वनोन्मूलन और मृदा अपरदन होता है।

- ई-अपशिष्ट उत्पादन: AI बुनियादी ढाँचे के तीव्र विकास से ई-अपशिष्ट में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जिसमें सर्वर, पुराने चिप्स और अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं।

- इन वस्तुओं में पारा, सीसा और अन्य विषाक्त पदार्थ जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकारक होते हैं।

पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये AI का उपयोग कैसे किया जा रहा है?

- प्रदूषण नियंत्रण: IBM की ग्रीन होराइजन परियोजना जैसी AI प्रणालियों का उपयोग वायु प्रदूषण पर नज़र रखने, स्रोतों की निगरानी करने और प्रदूषण को कम करने के लिये रणनीतियों की सिफारिश करने के लिये किया जाता है।

- शहरों में, AI वायु प्रदूषण या ऊष्मा द्वीपों (Heat Islands) को कम करने के लिये विभिन्न रणनीतियों के प्रभावों का अनुकरण कर सकता है, जैसे वृक्षारोपण या यातायात पैटर्न को समायोजित करना।

- मौसम का पूर्वानुमान: गूगल का जेनकास्ट उपग्रहों और सेंसरों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके मौसम का पूर्वानुमान और जलवायु मॉडलिंग को बढ़ाने के लिये AI का उपयोग करता है।

- यह तूफान और बाढ़ जैसे चरम मौसम पूर्वानुमानों की सटीकता में सुधार करता है। AI बेहतर आपदा तैयारियों के लिये सबसे विश्वसनीय जलवायु मॉडलों की पहचान करने के लिये उन्हें परिष्कृत भी करता है।

- वन संरक्षण: AI-संचालित उपग्रह इमेजरी वास्तविक समय में वनों की निगरानी करने में मदद कर रही है। यह वन क्षेत्र में होने वाले बदलावों, अवैध कटाई और वनोन्मूलन के हॉटस्पॉट की पहचान करता है, जिससे प्राधिकारी त्वरित कार्यवाही करने में सक्षम होते है।

- AI वनों की वृद्धि प्रवृत्तियों और स्वास्थ्य का पूर्वानुमान लगाने के लिये ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करता है, जिससे स्थायी वानिकी प्रबंधन और प्रभावी पुनर्वनीकरण प्रयासों में सहायता मिलती है।

- महासागर संरक्षण: AI-संचालित सेंसर और कैमरे समुद्री प्रजातियों और उनके आवासों पर निगरानी रखते हैं। मशीन लर्निंग जानवरों की गतिविधियों और व्यवहारों पर नज़र रखने में मदद करती है, जो समुद्री संरक्षण रणनीतियों का आधार बनती है।

- AI उपग्रह चित्रों का उपयोग करके तेल रिसाव और प्लास्टिक अपशिष्ट जैसे समुद्री प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने और उनका पता लगाने में सक्षम है, जिससे स्वच्छता के प्रयास तीव्र से हो सकेंगे।

- फिशियल.AI विश्व का सबसे बड़ा ओपन-सोर्स मत्स्य प्रजातियों का डेटाबेस तैयार कर रहा है, जो मत्स्य संरक्षण और अनुसंधान के लिये वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।

नवीकरणीय ऊर्जा के साथ AI को एकीकृत करने में भारत का दृष्टिकोण क्या है?

- नवीकरणीय ऊर्जा के साथ AI का एकीकरण: इंडियाAI मिशन के तहत भारत अपने बढ़ते AI बुनियादी ढाँचे में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने की आवश्यकता को पहचान रहा है।

- नीति आयोग की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिये राष्ट्रीय रणनीति, आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाने पर केंद्रित है, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास की ऊर्जा-संबंधी लागत को कम करने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करना भी इसमें शामिल है।

- पेरिस में आयोजित AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भारत ने AI विकास को नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

- परमाणु ऊर्जा के साथ भविष्य की संभावनाएँ: उभरते AI डेटा सेंटर क्लस्टरों में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के उपयोग को स्वच्छ ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में खोजा जा रहा है।

- नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के साथ AI विकास को संतुलित करना: भारत के वर्ष 2070 के नेट-ज़ीरो लक्ष्य के लिये पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के पैमाने को कम करने के साथ AI जैसे औद्योगिक विस्तार को संतुलित करना आवश्यक है।

भारत एक वैश्विक AI पावरहाउस में कैसे परिवर्तित हो रहा है?

और पढ़ें: भारत की AI क्रांति

नवीकरणीय ऊर्जा के साथ AI को एकीकृत करने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता: भारत अभी भी जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक निर्भर है (कुल स्थापित विद्युत क्षमता का केवल 44.72% गैर-जीवाश्म आधारित स्रोतों से संबंधित है), जिससे AI बुनियादी ढाँचे के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सीमित होता है।

- सौर और पवन ऊर्जा निरंतर नहीं मिल पाती है जिससे AI क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा आपूर्ति चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके अतिरिक्त, बैटरी जैसी ऊर्जा भंडारण तकनीकें अभी भी अविकसित और महँगी हैं।

- अपर्याप्त ग्रिड अवसंरचना: ग्रिड के समक्ष विश्वसनीयता जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं, जिससे AI डेटा केंद्रों के लिये नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण में बाधा उत्पन्न होती है।

- विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा को समायोजित करने के लिये, भारत के ऊर्जा ग्रिड के आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है।

- AI में उच्च ऊर्जा खपत: AI प्रौद्योगिकियों (विशेष रूप से डीप लर्निंग) में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है जिससे इसकी स्थिरता के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। विद्युत की बढ़ती कीमतों से AI क्षेत्रों के लिये परिचालन लागत बढ़ सकती है।

- एकीकृत नीतिगत ढाँचे का अभाव: AI और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित नीतियाँ काफी हद तक अलग-अलग हैं जिनमें व्यापक रणनीति का अभाव है। इसके अतिरिक्त, ग्रीन डेटा सेंटर के लिये सीमित प्रोत्साहन दिया जाता है।

- आर्थिक और वित्तीय बाधाएँ: AI को समर्थन देने के लिये नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना हेतु अग्रिम निवेश में कमी से कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है।

- नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिये निवेश पर दीर्घकालिक प्रतिफल (ROI) अक्सर अनिश्चित होता है, जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी हतोत्साहित होती है।

- AI विनिर्माण से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएँ: AI हार्डवेयर के लिये आवश्यक खनिजों और धातुओं के खनन से पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ावा मिल सकता है।

- AI प्रौद्योगिकियों के लिये प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स के विनिर्माण में जल की अधिक खपत से भारत के पहले से ही संकटग्रस्त जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

भारत अपनी AI महत्त्वाकांक्षाओं को धारणीय ऊर्जा प्रथाओं के साथ किस प्रकार समन्वित कर सकता है?

- विशाल सौर और पवन क्षमता: भारत की जलवायु सौर और पवन ऊर्जा के अनुकूल है जिसमें प्रतिवर्ष 300 से अधिक धूप वाले दिन और तीव्र गति वाली पवनें शामिल हैं।

- ये नवीकरणीय स्रोत AI डेटा केंद्रों को ईंधन प्रदान कर सकते हैं जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सकती है।

- राष्ट्रीय सौर मिशन और हरित ऊर्जा गलियारा जैसी पहलों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विस्तार से इस परिवर्तन को और अधिक समर्थन मिलेगा तथा AI विकास के लिये एक स्थायी ऊर्जा आधार सुनिश्चित होगा।

- हरित बैकअप ऊर्जा: भारत के डेटा केंद्रों को डीजल जनरेटरों के स्थान पर हाइड्रोजन ईंधन सेल एवं बैटरी जैसे समाधानों का उपयोग करना चाहिये।

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से हाइड्रोजन आधारित स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल सकता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी तथा ऊर्जा विश्वसनीयता को बढ़ावा मिलेगा।

- इसमें जल की उपलब्धता एक चुनौती है इसलिये ईंधन सेल जैसी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने से (जिससे उप-उत्पाद के रूप में जल का उत्पादन होता है) AI डेटा केंद्रों की जल खपत को कम करने में मदद मिल सकती है।

- AI-संचालित स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा अनुकूलन: भारत स्मार्ट ग्रिड बनाने के लिये AI का लाभ उठा सकता है जिससे विद्युत वितरण अनुकूलित होगा।

- विद्युत और जल के उपयोग को न्यूनतम करने के लिये ऊर्जा-कुशल हार्डवेयर (जैसे, कम-शक्ति वाले चिप्स) और शीतलन प्रौद्योगिकियों (जैसे, तरल शीतलन) को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- AI एल्गोरिदम से रियल टाइम आँकड़ों के विश्लेषण द्वारा ऊर्जा की मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है तथा नवीकरणीय संसाधनों का गतिशील आवंटन होने से दक्षता में वृद्धि होने के साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी।

- सतत् अवसंरचना विकास: भारत 100% नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित डेटा केंद्रों की स्थापना को प्रोत्साहित कर सकता है जैसा कि हैदराबाद और पुणे में क्रमशः गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के AI-संचालित डेटा केंद्रों में देखा गया है।

- पायलट परियोजनाओं को बढ़ावा देना: सरकार को उन पायलट परियोजनाओं को वित्तपोषित एवं समर्थित करना चाहिये जो धारणीय डेटा सेंटर डिज़ाइन और नवीन प्रौद्योगिकियों की खोज पर केंद्रित हैं जिससे ऊर्जा और जल की खपत में कमी आती है।

- स्टार्टअप और नवाचार को समर्थन: 1,000 से अधिक AI स्टार्टअप और ReNew पावर जैसे बढ़ते स्वच्छ ऊर्जा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के साथ, सरकार AI कंपनियों के अंतर्गत हरित प्रौद्योगिकी एकीकरण को बढ़ावा देकर नवाचार को बढ़ावा दे सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर्यावरणीय प्रभाव पर चर्चा कीजिये। नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण से इन प्रभावों को कम करने में किस प्रकार मदद मिल सकती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के उद्भव ने सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में ई-गवर्नेंस की शुरुआत की है"। चर्चा कीजिये। (2020) |

भारतीय राजव्यवस्था

भारत में मध्यस्थता

प्रिलिम्स के लिये:मध्यस्थता, वैकल्पिक विवाद समाधान, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, स्टार्टअप इंडिया मेन्स के लिये:वैकल्पिक विवाद समाधान, न्यायपालिका के कार्य की दक्षता पर मध्यस्थता का प्रभाव, भारत में विवाद समाधान को बढ़ावा देना। |

स्रोत:द हिंदू

चर्चा में क्यों?

वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती हुई स्थिति तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक लेन-देन की बढ़ती मात्रा ने मध्यस्थता को इसके अतिभारित न्यायालयों के लिये एक तीव्र विकल्प के रूप में उज़ागर किया है। फिर भी, मध्यस्थों की भूमिका और गुणवत्ता में अंतर मध्यस्थता में वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने के लिये भारत की तत्परता पर संदेह उत्पन्न करता है।

मध्यस्थता क्या है?

- परिचय: मध्यस्थता, न्यायालय प्रणाली के बाहर विवादों को सुलझाने की एक अर्द्ध-न्यायिक विधि है (वैकल्पिक विवाद समाधान), जहाँ एक निष्पक्ष तृतीय पक्ष, जिसे मध्यस्थ कहा जाता है, को बाध्यकारी निर्णय लेने के लिये नियुक्त किया जाता है।

- इसका उपयोग प्रायः वाणिज्यिक, नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में किया जाता है। न्यायालयी कार्यवाही के विपरीत, यह अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुना गया एक निजी तंत्र है, जिसमें मध्यस्थों की शक्तियों और कार्यों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधित) के तहत वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है।

- सरकार ने संस्थागत मध्यस्थता को बढ़ावा देने और तीव्र विवाद समाधान सुनिश्चित करने के लिये मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 का मसौदा प्रस्तुत किया है।

- इसका उपयोग प्रायः वाणिज्यिक, नागरिक और अंतर्राष्ट्रीय विवादों में किया जाता है। न्यायालयी कार्यवाही के विपरीत, यह अनुबंध करने वाले पक्षों द्वारा स्वेच्छा से चुना गया एक निजी तंत्र है, जिसमें मध्यस्थों की शक्तियों और कार्यों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (वर्ष 2015, वर्ष 2019 और वर्ष 2021 में संशोधित) के तहत वैधानिक रूप से विनियमित किया जाता है।

- भारत में मध्यस्थता का ऐतिहासिक विकास: भारतीय मध्यस्थता अधिनियम, 1899 मध्यस्थता पर पहला औपचारिक कानून था, जो केवल मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता के प्रेसीडेंसी शहरों पर लागू था।

- बाद में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 ने अपनी दूसरी अनुसूची में मध्यस्थता प्रावधान शामिल किये।

- वर्ष 1940 के मध्यस्थता अधिनियम ने पहले के कानून का स्थान ले लिया और घरेलू मध्यस्थता को नियंत्रित किया, जबकि विदेशी पंचाटों (Award) के प्रवर्तन को जिनेवा कन्वेंशन पंचाटों के लिये मध्यस्थता (प्रोटोकॉल और कन्वेंशन) अधिनियम, 1937 के तहत और न्यूयॉर्क कन्वेंशन पंचाटों के लिये विदेशी पंचाट (मान्यता और प्रवर्तन) अधिनियम, 1961 के तहत अलग से नियंत्रित किया गया।

- वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद, भारत को विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिये एक आधुनिक विवाद समाधान तंत्र की आवश्यकता थी।

- भारत ने वैश्विक संरेखण और कानूनी एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र आयोग के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून (UNCITRAL) के अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता मॉडल कानून 1985 और UNCITRAL सुलह नियम, 1980 के आधार पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 को अधिनियमित किया।

- डॉ . टी.के. विश्वनाथन समिति (वर्ष 2024) ने संस्थागत मध्यस्थता को मज़बूत करने, न्यायालयी हस्तक्षेप को कम करने और लागत प्रभावी, समयबद्ध मध्यस्थता ढाँचा पेश करने की सिफारिश की।

- भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम, 2019 ने लागत प्रभावी, उच्च गुणवत्ता वाली मध्यस्थता सेवाएँ प्रदान करने और भारत की वैश्विक मध्यस्थता प्रोफाइल को बढ़ाने के लिये एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (IIAC) की स्थापना की।

भारतीय मध्यस्थता परिषद

- भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI) मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, जिसका उद्देश्य मध्यस्थता और अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- ACI की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश या एक प्रतिष्ठित मध्यस्थता विशेषज्ञ द्वारा की जाएगी, जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

विवाद समाधान में मध्यस्थता के संदर्भ में भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं?

- न्यायिक अतिभार और न्याय में विलंब: भारत के न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या बहुत अधिक (लगभग 50 लाख मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं) है।

- प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 न्यायाधीश होने के कारण (जो विश्व स्तर पर सबसे कम अनुपातों में से एक है) न्यायपालिका पर अत्यधिक कार्यभार है, जिसके कारण न्याय में विलंब होता है।

- यह धीमी और अधिक बोझिल प्रणाली समय-संवेदनशील एवं उच्च-मूल्य वाले वाणिज्यिक विवादों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिये मध्यस्थता को एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

- FDI और व्यावसायिक विवादों में वृद्धि: भारत की आर्थिक संवृद्धि और बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (जो वर्ष 2024 में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है) से घरेलू और सीमापार लेन-देन से संबंधित विवादों की संभावना को बढ़ावा मिला है।

- इन विवादों को सुलझाने के लिये मध्यस्थता प्रणाली एक कुशल तंत्र (विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के प्रबंधन में) के रूप में उभरी है।

- मध्यस्थता (विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता) से तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ मिलता है।

- विधायी समर्थन: मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में वर्ष 2015 और 2019 के संशोधनों के माध्यम से भारत की मध्यस्थता को गति मिली, जिसमें 12 माह की अवधि (जिसे आवश्यकता पड़ने पर छह माह तक बढ़ाया जा सकता है) के अंदर निर्णय देने का प्रावधान किया गया।

- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत न्यायालयों को विवादों को मध्यस्थता, सुलह और लोक अदालतों सहित न्यायिक समाधान जैसे ADR तरीकों हेतु संदर्भित करने का अधिकार दिया गया है।

- इसी प्रकार, वर्ष 2010 में शुरू की गई भारत की राष्ट्रीय मुकदमा नीति का उद्देश्य मध्यस्थता जैसे ADR तंत्रों के उपयोग को प्रोत्साहित करके मुकदमेबाजी को कम करना है, जिससे न्यायालयों पर बोझ कम होने के साथ अधिक कुशल विवाद समाधान को बढ़ावा मिलेगा।

- वैश्विक मान्यता और निर्णयों की प्रवर्तनीयता: मध्यस्थता तंत्र (जिसे तटस्थता और प्रवर्तनीयता के लिये जाना जाता है) को न्यूयॉर्क कन्वेंशन जैसे ढाँचे द्वारा मज़बूत किया गया है, जिस का भारत भी हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- भारतीय मध्यस्थता निर्णयों (विशेषकर IIAC जैसी संस्थाओं के निर्णय) को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो रही है जिससे मध्यस्थता केंद्र के रूप में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है।

- व्यापार-अनुकूल विकल्प के रूप में मध्यस्थता: मध्यस्थता से विवाद समाधान में लचीलापन मिलने के साथ गोपनीयता सुनिश्चित होती है और बौद्धिक संपदा, वित्तीय डेटा और व्यापार रहस्यों सहित संवेदनशील व्यावसायिक जानकारी की सुरक्षा होती है। यह बहुराष्ट्रीय निगमों और प्रौद्योगिकी तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे उद्योगों के लिये विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

- यद्यपि यह शुरुआत में महँगा लग सकता है परंतु विवादों को तेज़ी से निपटाने तथा लंबी मुकदमेबाजी से जुड़े खर्चों (जैसे न्यायालय शुल्क और विधिक लागतों से बचने) के संदर्भ में दीर्घावधि में मध्यस्थता लागत-प्रभावी साबित होती है।

भारत में मध्यस्थता प्रणाली से संबंधित क्या चुनौतियाँ हैं?

- न्यायिक प्रभाव से मध्यस्थता की दक्षता में बाधा: भारत में मध्यस्थता पर मुख्यतः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है।

- न्यायालयी प्रक्रियाओं पर इनकी निर्भरता से यह लंबी, कठोर और महंगी प्रक्रिया साबित होती है जिससे अनुकूल और कुशल विवाद समाधान तंत्र के रूप में मध्यस्थता का उद्देश्य विफल हो जाता है।

- वित्त मंत्रालय के वर्ष 2024 के दिशानिर्देश से इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा संचालित मध्यस्थता कार्यवाही अक्सर पारंपरिक न्यायालयी प्रक्रियाओं से मिलती जुलती होती है।

- भारत एल्युमिनियम कंपनी बनाम कैसर एल्युमिनियम (2012) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद (जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारतीय न्यायालयों के हस्तक्षेप को सीमित किया गया) इनकी अत्यधिक न्यायिक भागीदारी एक चुनौती बनी हुई है।

- मध्यस्थ पूल में सीमित विविधता: मध्यस्थ पूल में अधिकांशतः कानूनी पेशेवर और पूर्व न्यायाधीश शामिल होते हैं।

- इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञों (जैसे, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, प्रौद्योगिकीविद) की कमी है। यह विशेषज्ञ तकनीकी विवादों को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण होते है।

- इससे इस तंत्र की उद्योग-विशिष्ट मामलों को हल करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- इसमें विषय-वस्तु विशेषज्ञों (जैसे, इंजीनियर, अर्थशास्त्री, प्रौद्योगिकीविद) की कमी है। यह विशेषज्ञ तकनीकी विवादों को सुलझाने के लिये महत्त्वपूर्ण होते है।

- मध्यस्थ तंत्र के लिये प्रशिक्षण का अभाव: मध्यस्थों के लिये कोई अनिवार्य क्षमता निर्माण या मान्यता ढाँचा नहीं है।

- मध्यस्थता के लिये विधिक, प्रबंधकीय, प्रक्रियात्मक और व्यावहारिक कौशल का मिश्रण (विशेष रूप से अंतर-सांस्कृतिक गतिशीलता वाले अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संदर्भ में) आवश्यक है।

- अनेक मध्यस्थों के पास साक्ष्य-गहन विचार-विमर्श और जटिल वित्तीय गणना जैसे कार्यों का कौशल नहीं होता है।

- वैश्विक स्तर पर भारतीय मध्यस्थों का अल्प प्रतिनिधित्व: अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में भारतीय मध्यस्थों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, विशेषकर उन मामलों में जिनमें कोई भारतीय पक्ष नहीं होता।

- जैसा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया, यह भारत के मध्यस्थता तंत्र में वैश्विक विश्वसनीयता, मान्यता और नेटवर्किंग के अभाव सहित गहन संरचनात्मक मुद्दों को उजागर करता है।

भारत अपने माध्यस्थम् तंत्र के सुदृढ़ीकरण हेतु क्या उपाय कर सकता है?

- एक सुदृढ़ मध्यस्थ प्रमाणन ढाँचे का निर्माण: विधि एवं न्याय मंत्रालय के अंतर्गत मध्यस्थों के लिये एक राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड की स्थापना करने की आवश्यकता है।

- IIAC अथवा बार काउंसिल जैसे संस्थानों द्वारा प्रमाणन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण अनिवार्य किया जाना चाहिये। पात्र पूल में विविध वृत्तिकों (इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्योग विशेषज्ञ) को शामिल किया जाना चाहिये।

- राष्ट्रीय माध्यस्थम् जागरूकता मिशन का शुभारंभ: डिजिटल इंडिया अथवा विधिक साक्षरता मिशन जैसे अभियानों के समान, टियर 2/3 नगरों और MSME के बीच मध्यस्थता के बारे में जागरूकता अभियान शुरू किये जाने चाहिये।

- माध्यस्थम् तंत्र पर व्यवसायों को प्रशिक्षित करने के लिये स्टार्टअप इंडिया, MSME संबंध और स्किल इंडिया जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया जा सकता है।

- सीमित हस्तक्षेप हेतु न्यायिक सुधार: माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम के अंतर्गत “न्यूनतम न्यायिक हस्तक्षेप” सिद्धांत का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

- संबंधित मुकदमों को कुशलतापूर्वक निपटाने के लिये माध्यस्थम्-विशेषज्ञ न्यायाधीशों वाली वाणिज्यिक न्यायालय अभिहित किये जाने चाहिये।

- राजनयिक संसाधनों का उपयोग: प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिये सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् न्यायालय जैसे वैश्विक माध्यस्थम् निकायों के साथ साझेदारी की जानी चाहिये।

- वैश्विक माध्यस्थम् सर्किट में भारत के प्रतिनिधित्व में सुधार के लिये अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम् शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी की जानी चाहिये।

- इसे संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय बार एसोसिएशन (IBA) और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जहाँ माध्यस्थम् पर चर्चा की जाती हैं।

निष्कर्ष:

भारत के माध्यस्थम् तंत्र की सहायता से पूर्व न्यायाधीशों पर देश की अत्यधिक निर्भरता को कम किया जाना चाहिये, एक विविध और अच्छी तरह से प्रशिक्षित मध्यस्थ पूल का निर्माण किया जाना चाहिये, न्यायिक अतिरेक में कमी की जानी चाहिये, और एक विश्वसनीय वैश्विक माध्यस्थम् गंतव्य के रूप में देश की स्थापना हेतु संस्थागत समर्थन में सुधार किया जाना चाहिये। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिये मानव पूंजी विकास, क्षमता निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण संबंधी सुधार किये जाने आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के विधिक और आर्थिक परिदृश्य में माध्यस्थम् के बढ़ते महत्त्व की विवेचना कीजिये। वैश्विक माध्यस्थम् केंद्र के रूप में भारत की स्थापना हेतु किन संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है? |

विधिक अंतर्दृष्टि: अंस्टांप्ड माध्यस्थम् समझौते पर सर्वोच्च निर्णय

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2010) (a) लोक अदालतों के पास पूर्व-मुकदमेबाज़ी के स्तर पर मामलों को निपटाने का अधिकार क्षेत्र है, न कि उन मामलों को जो किसी भी अदालत के समक्ष लंबित हैं। उत्तर: (d) प्रश्न. लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वारा से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 में क्या प्रमुख परिवर्तन किये गए हैं? यह भारत के विवाद समाधान यंत्रिक्त्व को किस सीमा तक सुधारेगा? चर्चा कीजिये। (2015) |